□ WNU(世界原子力大学)第4回夏季研修の統計等 □ WNU(世界原子力大学)第4回夏季研修の統計等

国別参加者数、講義実習テーマ等の事実関係を示す。 国別参加者数、講義実習テーマ等の事実関係を示す。

なお、右はJaif Tv(9月16日)が伝える研修レポートである。

そこには本部コーデイネーターとのインタビューもある。

|

1.参加者の出身元分布(国籍、所属組織業界)

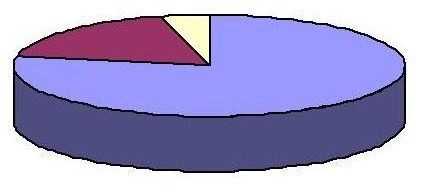

詳細はこちら。総数100名、うち女性は25名。開催地のカナダ、隣国の米国を除くと韓国からの8名、フランス、ドイツの7名、スウェーデンの6名などが多い。業界別では、産業界が全体約7割を占める。

|

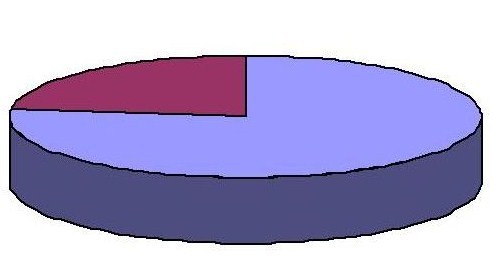

| | 先進国:途上国からの参加者 |  | | ■OECD+中国・ロシア ■non-OECD |

|

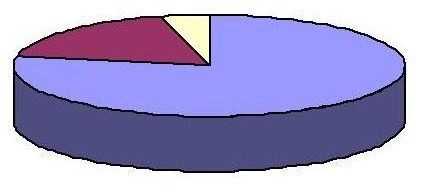

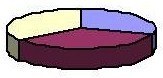

| OECD+中国・ロシアからの参加者業界 |  | | ■産 ■官 □学 |

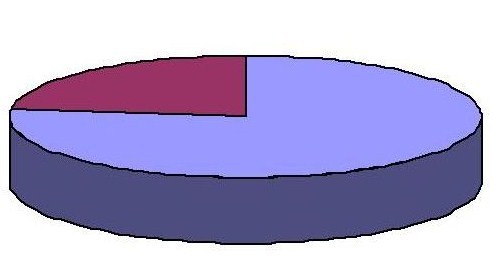

| | | | non-OECD国からの参加者業界 |  | | ■産 ■官 □学 |

|

|

2.主な参加機関

|

| | 電力・エネルギー | British Energy, Exelon, Dominion, EdF, Bruce Power, Ontario Power, KHNP, Vattenfall |

|---|

| 製造業 | Westinghouse、GE-Hitachi、USEC, AREVA、AECL, MHI, TENEX |

|---|

| 研究機関 | ORNL, CEA, KAERI |

|---|

3.Facilitator10名の国籍と職歴背景等

|

| | 国籍(米仏各2、英加日韓露とチェッコ各1) |

|---|

| 技術系9、経済1 | 大学教官4 | シニア(仏2、英日韓1) | 旧IAEA2 | 女性1 | 初参加2(日加) |

4.プログラムおよび特別講演(こちらから)

プログラムは講師による講義・演習、特別講演は、各界のトップ、元トップが勤める。現代の先端課題、「リーダたるものの資質」を熱っぽく語る人が多い。いずれも資料へのリンクをしてある。

5.ワークショップ

講師が準備した幾つかのテーマについて、小グループが約半日で議論し報告にまとめる。全体セッションで報告し、お互いに質疑する。Facilitatorは議論の素材(資料情報)や、「視点」についての助言を期待される。

|

| | 番号 | ケーススタディ | シナリオ |

|---|

| 1 | 公衆対話 | 1.PWR発電所non-nuclear部分で蒸気爆発==>「状況説明」を立案する。対象者、時期、方法を考える。

2.「増設」公表前に「従業員1rem被ばく」、「2次系水漏洩で微小放射能が環境放出」が相次ぐ。「安全管理に欠陥」と住民3人が反対運動展開==>「増設」発表シナリオを作る。対象者、時期、方法を考える。

3.「プラントの好調運転祝賀会」予定3日前に、「放射能微小漏洩」発生。規制当局は調査を指示、市長は「グリーンピースから間接的に情報入手」と反発、環境主義者は「隠蔽」を疑う==>「状況説明」を立案する。対象者、時期、方法を考える。

4.「新規立地点」の支援要請:他のサイトでの運転実績、温暖化対策でNPP新設方針。地元市長は好意的だが、住民意見は不明==>「住民説明」の対象者、時期、方法、説明内容を考える。

5.下請け社員が炉内に金属片を落としたまま、報告せずに放置。6週間後、放射線モニターの発報で社員が発見==>「経緯公表」の対象者、時期、方法、説明内容を考える。 |

| 2 | エネルギー源選択 | 各グループは「天然資源量」等の異なる条件を有する「仮想国」となり、「5、10、15年後の予測電力需要、CO2削減要求」を満たしつつ、経済性を考えてエネルギー源を選択する。CO2生成量、建設費、O&M費、許認可・建設期間などの条件はGiven。 |

6.Forum Issues

上記ワークショップの拡大版といえる。事務局が予め用意した課題から、Fellowの関心の高い課題を選び、関心を示すFellow同士が数日掛けて議論を深める仕組みである。今回の課題は:

(1) 高レベル廃棄物国際処分場の可能性

(2) 核燃料再処理の得失

(3) 原子力発電導入・拡大の課題

(4) 多国籍管理のエルバラダイ構想

(5) 原子力発電と温暖化対策

(6) 広報

(7) 教育訓練・人材育成

(8) 資金調達

この他に、「途上国におけるがん対策モデルプロジェクト」と「国際協力のあり方」が候補項目にあったが、関心者が少なく残る8課題を10グループに分け、各Facilitatorがその1グループを担当した。私は(3)の2グループのうちの1つを担当した。いずれも「課題」の解決に直結する結論を追求することより、グループ学習を通じて問題意識を共有し、課題解決へのプロセスを体感させることを目指している。研修の最後に各グループが議論結果を発表した。その発表技術、演出力、企画性いずれも若者のダイナミズムに感心した。

7.訪問先施設(第3週、7/21-25)

・ Ontario発電(Darlington)、AECL(Sheridan、Chalk River)、Cameco社(Port Hope)、B&W社(Campbridge)

8.Fellow's Statement

研修最終日、フェローが全員の議論を経て自らのFellows' Statementを公表。彼らの目から見た意義が読み取れる。更なる発展、一層の参加を呼びかけている。

9.参考(過去の研修開催地、参加者数)

|

| | 回 | 年 | 開催地 | ホスト機関 | 参加者数(国数) | 日本人参加者 |

|---|

| 5 | 2009 | 英国 | ? | ? | ? |

| 4 | 2008 | オタワ | オンタリオ電力、ブルースパワー社、AECL社、Cameco社 | 100(36) | 1 |

| 3 | 2007 | 韓国大田 | 韓国原子力研究所 | 102(35) | 2 |

| 2 | 2006 | ストックホルム | スウェーデン王立技術研究所、原子力技術センター、仏AREVA社他 | 89(34) | 1 |

| 1 | 2005 | 米国アイダホ | アイダホ国立研究所 | 77(34) | 2 |

|

□ WNU(世界原子力大学)第4回夏季研修の統計等

□ WNU(世界原子力大学)第4回夏季研修の統計等