□ WNU(世界原子力大学)第5回夏季研修プログラム等 □ WNU(世界原子力大学)第5回夏季研修プログラム等

国別参加者数、講義実習テーマ等の事実関係を示す。

|

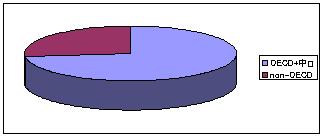

1.参加者の出身元分布(国籍、所属組織業界)

詳細はこちら。総数は37ヶ国・地域からの若者100名、うち女性は38名(昨年比13名増)。参加者の多かったのは米国(14)、カナダ(12)、フランス(10)。次いでスウェーデン、開催地の英国が6、日独の5と続く。韓国からは4名だった。業界別では、産業界が約6割強を占める。

特徴的に感ずるのは、途上国からの参加国が入れ替わっていること、先進国からの女性参加者の増加であろうか。前者は参加費を支援するIAEAの「公平配分」指向が原因であろう。途上国からの参加者は、国の機関、国営機関からが昨年同様多い。 特徴的に感ずるのは、途上国からの参加国が入れ替わっていること、先進国からの女性参加者の増加であろうか。前者は参加費を支援するIAEAの「公平配分」指向が原因であろう。途上国からの参加者は、国の機関、国営機関からが昨年同様多い。

2.主な参加機関

|

| | 電力・エネルギー |

British Energy, Eskom, E-ON, Exelon, EdF, Bruce Power, Ontario Power, KHNP, Taiwan Power, Vattenfall, 中部電力, 東京電力 |

|---|

| 製造業 | Westinghouse, AREVA、AECL, MHI, Cameco, 日立-GE, 三菱重工 |

|---|

| 研究機関, 大学

| ORNL, CEA, KAERI, 米国立研究所, 東京大学 |

|---|

3.Mentor10名の国籍と職歴背景等

|

| | 国籍(米仏各3、英日韓とチェッコ各1、初参加は米2仏1韓1) |

|---|

| 技術系9、経済1 | 大学教官4 | シニア(米3仏2、英日韓1) | 女性1 |

旧IAEA3 |

4.プログラム(講義、招待講演)はこちらから

5.ワークショップ

講師が準備した幾つかのテーマについて、小グループが約半日で議論し報告にまとめる。全体セッションで報告し、お互いに質疑する。Facilitatorは議論の素材(資料情報)や、「視点」についての助言を期待される。

今回のテーマは昨年とほぼ同様なので、詳細は省略する。

6.Forum Issues

上記ワークショップの拡大版といえる。事務局が予め用意した課題から、Fellowの関心の高い課題を選び、関心を示すFellow同士が数日掛けて議論を深める仕組みである。今回の課題(順不同)は:

(1) 核兵器廃絶―――今年の新課題

(2) 放射性廃棄物のリージョナル処理・処分可能性―――今年の新課題

(3) 核燃料再処理の得失

(4) 原子力発電導入・拡大の課題

(5) 原子力発電と温暖化対策

(6) 公衆の不安への対応

(7) 教育訓練・人材育成のモデル作成

(8) 新プロジェクトのための資金調達

このうち、最初の2件が今年の新テーマであり、他は昨年と同じである。いずれも「課題」の解決に直結する結論を追求することより、グループ学習を通じて問題意識を共有し、課題解決へのプロセスを体感させることを目指している。セミナーの最後に各グループが議論結果を発表した。その発表技術、演出力、企画性いずれも若者のダイナミズムに感心した。

7.訪問先施設(第3週、7/20-24)

・ La Hague再処理プラント、Frammanville 原子力発電所、CETIC訓練施設、ANDRA放射性廃棄物処理・処分研究施設(以上フランス)。

・ 別途英国Culham核融合研究所も第5、6週に訪ねた。ここにはJETと呼ばれるトカマク型実験機がある。

8.参考(過去のセミナー開催地、参加者数)

|

| | 回 | 年 | 開催地 | ホスト機関 | 参加者数(国数) | 日本人参加者 |

|---|

| 6 | 2010 | 英国 | ? | ? | ? |

| 5 | 2009 | 英国オックスフォード | オックスフォード大学、仏AREVA社他 |

100(37)

| 5 |

| 4 | 2008 | オタワ | オンタリオ電力、ブルースパワー社、AECL社、Cameco社 | 100(36) | 1 |

| 3 | 2007 | 韓国大田 | 韓国原子力研究所 | 102(35) | 2 |

| 2 | 2006 | ストックホルム | スウェーデン王立技術研究所、原子力技術センター、仏AREVA社他 | 89(34) | 1 |

| 1 | 2005 | 米国アイダホ | アイダホ国立研究所 | 77(34) | 2 |

|