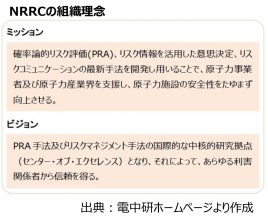

特集「終わりのない原子力の安全性向上に向けて」 電力中央研究所原子力リスク研究センター所長・G.アポストラキス氏

リスク情報活用に向け着実に活動が進展 - ロードマップ明確化にも取り組み

産業界と密に連携しPRA手法の高度化を支援、産業界と規制当局との今後の討議に期待

2014年10月、電力中央研究所(電中研)に設立された原子力リスク研究センター(NRRC)のジョージ・アポストラキス所長に、これまでの活動の状況と今後の取り組みについて聞いた。原子力施設の安全性向上に不可欠なリスク評価手法の改善を支援するため設立されたNRRC。既に産業界との密接な連携を図ってリスク評価手法の高度化に向けた重要なプロジェクトが始動。国内外の専門家の参画を得るなど、正に信頼される国際的な中核的研究拠点としての活動が形となって着実な進展をみせている。

2014年10月、電力中央研究所(電中研)に設立された原子力リスク研究センター(NRRC)のジョージ・アポストラキス所長に、これまでの活動の状況と今後の取り組みについて聞いた。原子力施設の安全性向上に不可欠なリスク評価手法の改善を支援するため設立されたNRRC。既に産業界との密接な連携を図ってリスク評価手法の高度化に向けた重要なプロジェクトが始動。国内外の専門家の参画を得るなど、正に信頼される国際的な中核的研究拠点としての活動が形となって着実な進展をみせている。

- 設立から2年あまり経過したが、これまでの活動全般についてどのようにお考えか。

設立から2年ほどだが、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて、日本の原子力産業界として原子力施設のリスクをしっかりと評価し管理していくための支援を行う目的で、これまでいくつかの事業を進めてきている。その間、産業界の支援をしっかりいただけていることをうれしく思う。

このセンターに来て、まず直面したのは電中研内のカルチャーの問題であった。優秀な研究者がそろっているが、全体を包括するビジョンに照らして、なぜその研究をやっているのか。また、研究の成果をどのように使うのかという視点が少し弱かったように思った。そこで私がこれまで力を入れてきたのは、研究所の文化として、常に確率論的なリスク評価の視点から、自分の研究がどう貢献し、いかに活用されるかを考えて欲しいと彼らに伝えてきた。

組織の文化や風土を変えるのは難しい。社会においてもそれは同じだと思うが、所内からは、非常によいレスポンスを得てきている。皆、新しいやり方に適応しようと努力しており、手ごたえを感じている。

具体的な活動については、これまでに四国電力の伊方発電所3号機、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の確率論的リスク評価(PRA)を国際的な水準に引き上げていくためのプログラムを実施している。

具体的な活動については、これまでに四国電力の伊方発電所3号機、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の確率論的リスク評価(PRA)を国際的な水準に引き上げていくためのプログラムを実施している。

また、日本におけるリスク評価手法のレベル向上にむけた取組みを進めてきている。取組みの例として、伊方3号機の地震ハザード評価プログラム(SSHAC=地震ハザード解析専門委員会)を挙げることができる。このプロジェクトは大がかりな検討で、相応のコストもかかるものであり、国内から多くの地震ハザードや地震動の専門家が集まり、2年以上継続していくものである。今後、産業界がリスク情報活用による意思決定を実施しようという意志のあらわれを示す好例といえる。今回、我々の提言を受けて、四国電力がこうした規模の取組みを実施することに応じていただいたこと、それ自体が意義のあることで、大変心強く思っている。産業界として真剣にとらえているという姿勢のあらわれであるからだ。むろん日本において、地震リスクの評価が重要な課題であることも実施の一因だと思う。リスク評価手法の開発については、竜巻や、断層変位なども対象にしたPRAの研究開発も進めている。

また、これまでの活動の中で成果物として仕上げたものが2件ある。一つは人間信頼性分析(HRA)に関するガイドの作成である。電気事業者がPRAを実施する際のガイドで、現在活用をはじめてもらっており、近いうちに使い勝手などのフィードバックを得たいと考えている。

企業トップとの対話(2016年4月に東北電力で行われた原田社長との対話の模様、出典:電中研ホームページ)

もう一つは、この2年間あまりで産業界の経営トップなどと対話した中で気付いたことをもとに手がけた取組みだ。経営トップの中には、米国におけるこれまでのリスク情報活用の状況について、よくご存じない方もおられた。そこで理解の向上に役立てる目的で、米国で過去にリスク情報活用による意思決定により、どのような事例がみられたのか、その歴史を白書のかたちにまとめた。この白書にはこれまでの歩みと、米国の原子力規制委員会(NRC)と電気事業者がどのような案件に取り組んできたのかをとりまとめ、成功事例とともに失敗事例も含めて紹介する内容としている。現在、原稿をまとめた段階で、完成に向けた最終段階のレビューを進めている。

地震PRAと同様に重要な課題である火災PRAの検討も進めており、今後報告書をまとめる予定だ。米国ではNRCと産業界が共同して報告書をまとめたが、残念ながら、実際の現場における問題解決にあまり役に立っていない状況にある。これまでの議論点の解消に努めるなど、内容を最新版にして日本での火災防護の現実を反映した内容とすることにしている。

最後に、非常に重要な進展をみせているRIDM(リスク情報活用による意思決定)の推進チームについて申し上げる。経験の豊かな専門家10名からなるチームで、事業者から6名参画してもらっている。この専門家のチームで、今後のリスク情報活用をいかに進めるかを戦略的に考えてもらい、近い将来にロードマップの形にまとめる。日本において、産業界、また規制当局も含め、リスク情報が日々当たり前のように活用される状況になるように、このロードマップを実行に移して欲しいと考えている。また、現在進めている伊方3号機、柏崎刈羽6、7号機のPRAプロジェクトについて詳細なレビューを実施しており、欧米の専門家にもこれに加わってもらっている。

- リスク情報活用の推進にむけてロードマップの明確化は重要だと思うが、どのように進めて行くお考えか。

日本でも国が新たな検査制度について、米国で行われている原子炉監視プロセス(ROP)のようにリスク情報を活用した合理的な検査制度をつくる方向性であると聞いて少し驚いた。まだ日本ではベースになるインフラが十分整っていないからだ。一方で、こうした動きによってRIDMが一般化する大きな一歩になればとの期待がある。

そこで問われるのは、どう進めれば既存の体制に悪影響を及ぼさずに、かつ体系的にリスク情報を活用できるように持っていけるのか、である。特に、その進め方が重要で、ロードマップがあれば、どう進めればいいかを皆が理解できるようになるし、どこがマイルストーン(節目)になるのかがわかる。どのようなタイミングで産業界と規制当局が協力すればいいかが明確に理解できるようになることを期待している。

もちろん産業界側のNRRCが設置したRIDMチームが原子力規制委員会(NRA)に何か指図する立場にはない。現実に、原子力産業界では、特に大きな変更をする場合にしっかりと規制当局の同意を得る必要がある。規制当局と討議して納得を得た上で、願わくはロードマップを規制当局との共同の提案ということで仕上げることができればと考えている。

なお、さらに大きな課題としては安全目標の定量化がある。日本で、安全目標を扱う場合に、どういう形にすべきか、いつ頃からとりかかるべきかについて、今後の課題として考えていく必要がある。

- 日本に来られて、企業や一般の社会にみられる安全文化に関して、米国と比べて何かお気づきになられたことはあるか。

日本に来てから、産業界の風土の中に、規則を遵守していればよいという文化があるように感じた。コンプライアンス・オリエンテッドな文化というのは、いくつかの問題があると思う。その一つは、規制当局が定めた規制内容に従っていれば、その後の責任はないという考えにつながる可能性がある、という問題だ。安全確保の一義的な責任は事業者がもつべきという一般的な考えに相反することになる。米国でPRAを30年から40年実施してきてわかってきたことは、必ずしも従来の規制は完璧ではないということであった。例えば安全確保の上でヒューマンパフォーマンス(人間の振る舞い)が重要な要素ということは今では周知のことだと思うが、それにもかかわらすPRAが出てくるまでヒューマンアクション(人間の活動)があまり注目されてこなかったという状況があった。産業界側も規制側も認識すべきなのは、ある一定のルールを守るだけでは十分ではないということである。

私は、現在、日本でも継続的な安全性向上への取組みが進展していることは非常によいことだと思う。その理由は2つある。

まず、それを明言することで事業者が一義的な責任を負うという自覚を表しているからだ。ある意味、規則遵守の文化へのとらわれから自分たちを解き放つことにもなる。そして、継続的な改善を続けていくために、プラントを忠実に反映しかつ広範に見ることのできるモデルが必要になる。このための適切なモデルの策定を行うのがPRAである。

もう一つは、こうした取組みにより、リスクの概念自体の理解を醸成していくという側面があることだ。日本では概して一般の人々が確率論的に考えることにあまり慣れていないように思う。数名のグループで話をするのとは違って、社会のような広い場でリスクと便益のバランスの話をしても、すぐに理解を得ることは難しい。それは私も認めるところだが、リスクと便益のバランスを評価する重要性について理解を得ていく必要がある。産業界の経営トップと話をした際に、社会に対するコミュニケーションについて問われたことがある。私はそのとき、直接的な解答はなく、時間をかけてやっていく必要があるとお答えした。

リスク概念の中には、事故の起きたときの結果と事故が起きる確率の両方の概念が含まれている。リスクの話をし始めて、すぐ行きつくのは残留リスクの問題である。人間の活動や産業界の活動も含めて、安全か安全でないかというような二項対立的なものではないことを理解することが重要で、どんな場合にもリスクがゼロということはありえない、ということである。

例えば、私は飛行機で10時間あまりかけて来日する。航空機の安全は規制当局、事業者がともに安全運航に努めているだろうが、それでもリスクはゼロではない。私はメリットを考えて、そのリスクを受け入れている。常にリスクと便益を考えて行動しているということだ。

原子力技術を受容するに当たっても、リスクをしっかりと評価した上で、社会を支える経済的な側面やエネルギーの安定確保といった便益とを比較衡量して、判断することが重要である。

- 最後に、今後の取組みについて、規制当局との関係性が重要だと思うが、どのようにお考えか。

福島第一原子力発電所の事故後しばらくは、規制当局はしっかり独立して取り組んでいると社会に見せる必要があったのだろうと思う。その間、産業界側と話をするのも控えるといった空気があったように感じた。

しかし現在、状況は変わりつつあると思う。基本的に、産業界と交流を断って規制を行うというのは現実的ではないし、そもそも不可能なことである。何故ならプラントを一番よく知っているのは産業界、すなわち事業者の側であるからだ。継続的な安全性向上にむけて、リスク情報の活用をしっかりと進めていくために、規制当局と産業界が十分に討議していくべきだと考えている。

ジョージ・アポストラキス氏 1946年生。69年アテネ国立技術大学電気工学専攻、70年カリフォルニア工科大学M.S.(工学)、73年同学pH.D.(工学・応用数学)、74~95年同学ロサンゼルス校教授等、95~2010年マサチューセッツ工科大学教授、米国原子力規制委員会(NRC)原子炉安全諮問委員会(ACRS)委員(2001~2002年議長)、07年全米技術アカデミー選出、10~14年NRC委員、10年~マサチューセッツ工科大学名誉教授。(電中研ホームページより)