規制委が原子力災害医療体制の見直しへ、研修・訓練の体系化も

原子力規制委員会は4月18日の定例会合で、原子力災害発生時には専門的医療を、平時には研修・訓練を実施する「原子力災害拠点病院」などの体制について見直しを行うこととした。

原子力災害発生時には、被ばく医療に加え、一般的な救急医療や災害医療も必要となることから、高度専門的な診療の行える医療機関を予め指定し、地域医療機関との連携体制を事前に構築しておくことが重要となる。そのため、規制委員会では2015年にこうした医療施設の位置付けを整理し備えるべき要件を取りまとめた上で、原子力災害対策指針に明記した。指定する施設は、診療機能などにより、「原子力災害拠点病院」の他、「高度被ばく医療支援センター」、「原子力災害医療・総合支援センター」、「原子力災害医療協力機関」に分けられている。そのうち、国が指定する「高度被ばく医療支援センター」は、地域病院では対応の困難な被ばく患者の受入れや、高度専門的な研修・訓練などを主な役割としており、量子科学技術研究開発機構の放射線医学総合研究所の他、全国をカバーすべく弘前大学、福島県立医科大学、広島大学、長崎大学の4か所が「原子力災害医療・総合支援センター」と合わせて指定されている。これらの指定施設は、要件を満たしているか3年ごとに確認が行われる。

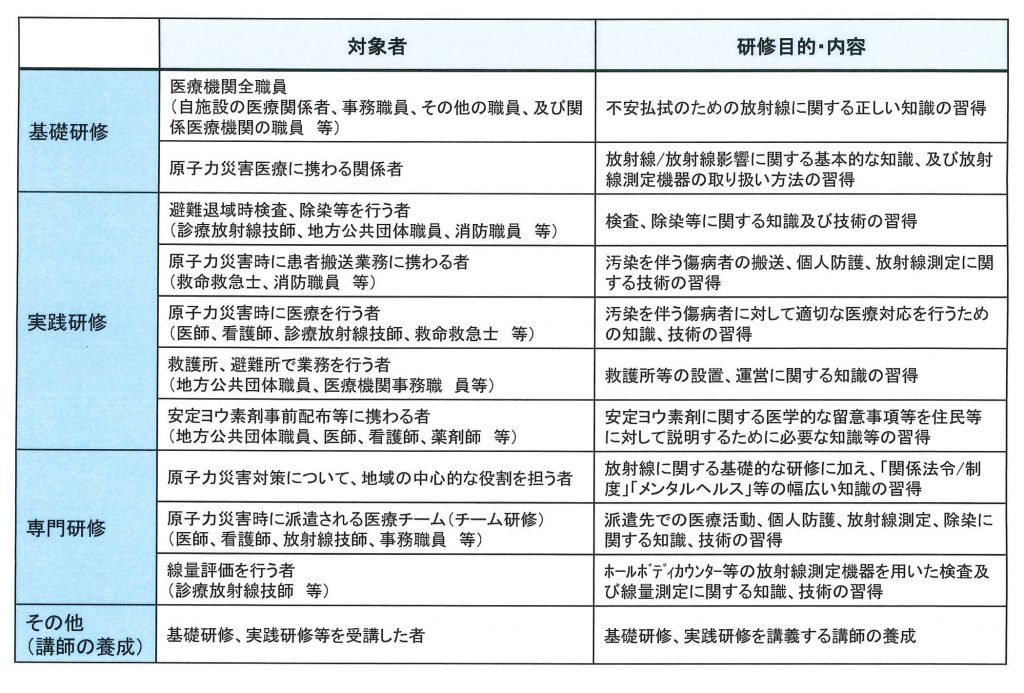

原子力災害医療に関する研修の種類(原子力規制委員会資料より引用)

弘前大学の被ばく医療研修室を視察する伴委員ⓒ原子力規制委員会