「廃炉創造ロボコン」開催、燃料デブリ取り出しを想定した競技課題に高専生ら苦戦

高専生ら16チームの参加によるロボット競技「廃炉創造ロボコン」(文部科学省、廃止措置人材育成高専等連携協議会)が12月15日、日本原子力研究開発機構楢葉遠隔技術開発センターで開催された。原子力発電所廃炉への関心を喚起すべく毎年行われている「廃炉創造ロボコン」は、3回目となった今大会、福島第一原子力発電所の燃料デブリ取り出しを見据えた困難な競技課題が課せられ各チームとも苦戦したが、見事にこれをクリアした長岡高専の「CanDI」が最優秀賞(文科大臣賞)に輝いた。今回は、海外からマレーシア工科大学のチームが初めて正式参加した。

「廃炉創造ロボコン」最優秀賞に輝いた長岡高専のチーム、ロボット「CanDI」は耐放射線も考慮し自作の水圧駆動ユニットを搭載した

また、来賓挨拶に立った福島県出身の増子輝彦・参議院議員は、米国のザイオン原子力発電所や英国のセラフィールドなどの視察経験から、海外におけるバックエンド問題に関し、「最終処分場問題など、今後あらゆる技術資源を投入する必要があり、多くの困難があるかもしれないが、是非世界の廃炉に貢献して欲しい」と、高専生らの将来の活躍に期待を寄せた。

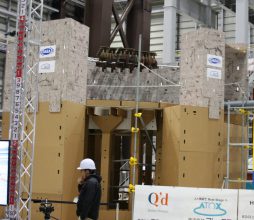

競技フィールドのペデスタル(モックアップ)

今回の競技課題は、ペデスタル(原子炉圧力容器下の空間)下部に存在する燃料デブリ取り出しを想定しており、10分間の制限時間で、まず、長さ4m、内径240mmのパイプを通過し、ペデスタルモックアップ上のスノコに着地させ、3.2m下にあるボールを回収してペデスタルの外に移すというもの。また、(1)ロボットを遠隔操作するため本体を直視できない、(2)コンクリートの厚い壁があり電波は直接届かない――という現場さながらの条件も課せられている。

各チームとも、パイプが通過できない、通過できてもペデスタル内に切り離したロボット子機が途中で動作不能になるといった事態が発生するなど、大変な苦闘ぶりだった。

競技終了後、ロボットの実演を見る岡本孝司・原子力機構廃炉国際共同研究センター長(左)

全競技が終了し、閉会式で挨拶に立った大会実行委員長の丁子哲治・鹿児島高専校長は、参加した学生らの健闘を称えるとともに、「福島第一原子力発電所の廃炉は、皆さんの次の世代にまで続くかもしれない非常に長いテーマ。今はまだまだ『序の口』」と、今後「廃炉創造ロボコン」が困難な課題解決につながっていくことを期待した。