東芝、福島第一2号機の燃料デブリ取り出しに向け調査装置開発

パイプの先端に取り付けられた新たな調査ユニット(東芝エネルギーシステムズ京浜事業所にて)

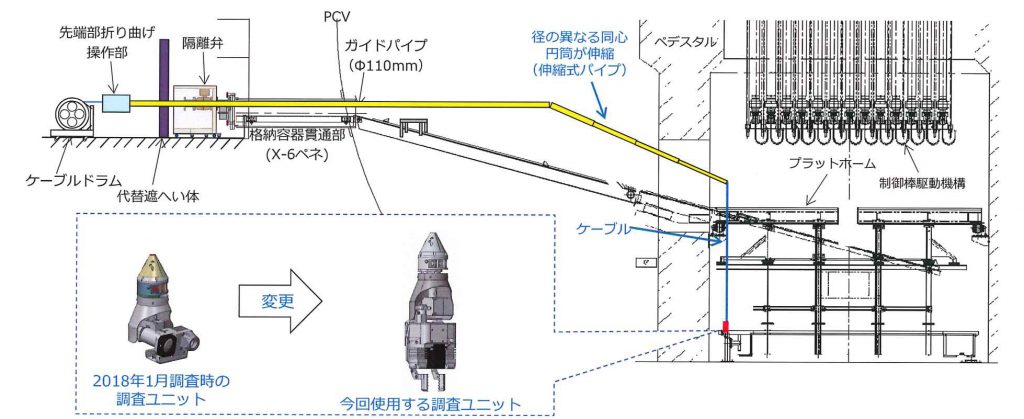

2号機では、2018年1月に格納容器貫通孔(X-6ペネ)から伸縮式パイプを挿入・進展させ、その先端から釣りざおのように調査ユニットを吊り下ろしペデスタル底部の状況を撮影する内部調査が行われ、燃料デブリと推定される堆積物を確認している。

これを踏まえ今回の装置は、堆積物の取り出し可能性を把握するため、先端の調査ユニットにフィンガ機構を備えており、堆積物に接触しトングのように力を加えることで性状(硬さや脆さなど)を確認する。また、堆積物への接触前に、写真、動画、線量など、事故の検証に係る情報も収集する。

福島第一原子力発電所廃止措置の中長期ロードマップでは、2019年度内に初号機の燃料デブリ取り出し方法を確定するとされている。燃料デブリの調査・取り出しに向けて、電力会社やメーカーなどから構成される国際廃炉研究開発機構(IRID)では、ロボット技術の開発に取り組んでおり、2号機については、2019年度下期の導入を目指し、広範囲にアクセス可能な全長約22mのアーム型調査装置を開発中。

2号機原子炉格納容器内部調査のイメージ(東京電力発表資料より引用)