【解説】越智先生と読み解く「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題」(2)子どもの放射線防護について

本年(2017年)9月、日本学術会議より「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題」という報告書が公表されました。この報告書は、福島第一原子力発電所事故の後に生じた様々な議論を踏まえ、今後子どもと放射線について議論するために必要と考えられ知見をまとめたものです。

第2回は子どもの放射線防護について解説します。

放射線防護について(報告書p.4/2(2)[3])

放射線防護とは、放射線被ばくによる健康影響から身を守るための方法のことです。放射線防護を行うためには、

1)どれくらいの被ばくをしているかを正確に測定すること

2)どのくらいの被ばく量でどの程度の健康影響が出るかを知ること

が必要となります。子どもと大人では放射線に対する感受性や平均余命などが異なるため、子どものための放射線防護は大人とは違うものにならなくてはいけません。

しかし放射線防護は歴史の浅い学問です。また、もともとは放射線業務に従事する人のための学問であった、という背景もあり、今までに子どもに特化した放射線防護の対策は打ち立てられていません。

たとえばICRPでは、大人が1,000mSv(ミリシーベルト)の被ばくをした場合、その方々が一生涯でがんで亡くなるリスクが4.1%増加するとされています。一方で子どもへの影響については婉曲にしか述べられていません。つまり、「子どもを含む全ての人が1,000mSvの被ばくをした場合」には同様のがん死亡リスクが5.5%になる、とされており、子どもを含めることで放射線被ばくの影響は大きくなる、ということが少し回りくどく示されているのです(報告書文献17)。限られた情報の中ではこれ以上の詳しい推測はできない、というのが現状でしょう。

(A)放射線防護に用いられる様々な単位

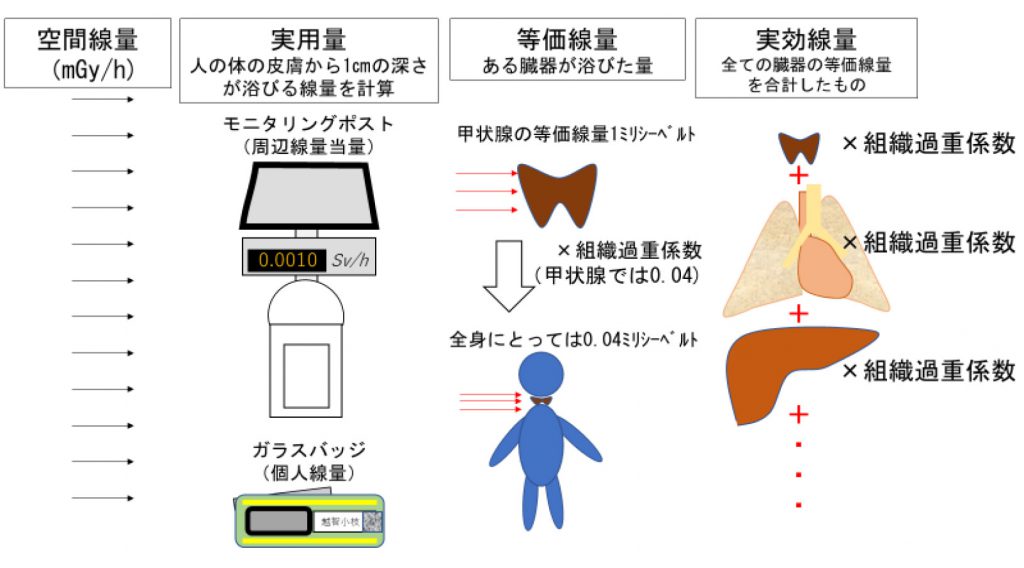

放射線に対する防護策を立てるためには、まずは人の体が浴びる放射線量、各々の臓器が受ける影響の大きさ、全ての臓器を合わせた全身への影響の大きさの3つを知る必要があります。1つ目の量は実用量、2つ目の量は等価線量、3つ目の量は実効線量と呼ばれます。少し分かりにくい単位ですので、以下に解説します。

(a)実用量

実は、人の体が受ける放射線の量を正確に測ることはとても難しいことです。放射線の分布は均等ではないし、同じ人の体であっても、体の向きや地面からの距離など、部位によって放射線を受ける量が変わってくるからです。福島県に行くと、公園や道路に立てられたモニタリングポストに「〇〇μSv/h」という表示がされているのが見られます。μSv(マイクロシーベルト)とは1,000分の1mSvのことであり、この場所に1時間いると、〇〇μSv/hの放射線を浴びます、という値になります。

この単位は、環境中の放射線の量を測定した上で、地上1mの高さ、体表面から1cmの深さで浴びる放射線量を計算したものです。個人線量計で示されるものも、同様の計算がされています。この計算値を実用量と呼びます。ガラスバッジのような個人線量計で測られた場合にも、同じように実用量が計算されます。

実用量は計算式ですから、実際の線量と同じにはなりません。放射線防護ということを考えた場合、実際の値よりも線量が低めに出てしまうことは避けなくてはいけないため、実用量は、実際に測定されている放射線量よりもむしろ高めの値となっているようです。

(b)等価線量

等価線量は、臓器ごとの影響の大きさをシーベルトで表したものです。ここで注意するべきことは、シーベルトは被ばくした放射線の数ではなく、あくまで「影響の大きさを計算したもの」である、ということです。つまり、各々の臓器に1mSvの影響を与える放射線量は、全身に1mSvの影響を与える線量とは絶対値が異なります。

たとえば前の稿でも説明したように、放射性ヨウ素は甲状腺という20gの小さな臓器に集積してしまう放射性物質です。この場合、甲状腺だけが局所的に多めの被ばくをすることになります。つまり、全身への影響が同じ1mSvだったとしても、放射性ヨウ素を摂取した場合の甲状腺への影響(等価線量)は25mSvとなってしまいます。

逆に、甲状腺の等価線量が1mSvで他の臓器への影響はほとんどないと仮定した場合、全身に与える影響は0.04mSv程度、ということになります。この0.04を「組織加重係数」といいます。

(c)実効線量

等価線量から体全体への影響を推定した量が「実効線量」です。放射線による体への影響は人の体の様々な条件で異なります。実効線量は、年齢・性別・身長・体重・各々の臓器の放射線の影響(感受性)の大きさなどの因子を考慮した上で全ての臓器の「等価線量×組織加重係数」を足し、標準的な体格の人であったらどれだけの被ばく量になるかを推定する、という複雑な計算になっています(報告書文献17、20)。

この3つの単位は大変分かりづらいため、概念的な略図を示します。本当の計算式はこれほど単純ではありませんので、ご注意ください。

(B)子どもの放射線防護における問題点

(a)実用量の計算の難しさ

被ばく線量の計算値は、これまで標準的な大人をモデルとして計算されてきました。先述のように、子どもは大人よりも地面に近い、体表面積が大きい、皮膚から内臓までの距離が短い、などの特徴があります。このため、体の小さい子どもの方が同じ量を被ばくした際の影響は大きくなると考えられます。つまり大人の推定式を使うことで、子どもの被ばく線量を低めに見積もってしまうのではないか、という懸念が起こります。

しかし前述のように、実際には推定式は実測値よりも高めに計算されるようにできています。この計算値を実測値と比較した報告によれば、たとえ子どもであっても計算された実用量の方が実際の線量よりも高めに計算されている、と報告されています(報告書文献21)。本来は正確な値が必要ですが、健康影響を考えた場合には少し安心材料かもしれません。

(b)実効線量の計算の難しさ

また、実効線量の計算式も問題です。妊婦や胎児・子どもでは同じ量の放射線に被ばくしても臓器の感受性が異なり、実効線量の計算式も変わってくるからです。

これまで低線量被ばくにおいて子どもの実効線量を求める計算式は確立していません。何故このような研究が進まないかと言えば、低線量の放射線被ばくの影響、つまり確率の低い影響を見るためには、

・非常に大きなサンプル数で、臓器別の影響を調べる必要がある

・放射線以外に健康に影響を与える因子(交絡因子)についても詳細なデータを得て、その影響を差し引いて計算する必要がある

からです。つまり、現在福島で起きているような低線量被ばくに対する放射線防護においては、子どもの健康影響を推定するための信頼できる計算式は実質上存在しないと言ってよいでしょう。

(c)子どもの計測を行うことの難しさ

もう一つ難しいことは、被ばく線量を図るような検査を行う時、判断力や理解力が大人よりも劣る子どもたちから同意を取ることが難しい、ということです。また、このような検査を行うことで親御さんの不安も高くなってしまう可能性もあり、検査の前には丁寧な説明が必要となります。モニタリング(ある値の経時的な変化を追うこと)スクリーニング(簡便な検査によって、集団の中から病気が疑われる人を選び出すこと)は、体への侵襲が少ないため簡単な検査と思われがちですが、このような測定にも必ず「副作用」としての精神的ストレスや不安が伴う、ということは、科学者が認識しなくてはいけないことです。

しかしその一方で、体内からすぐに排泄されてしまうような放射性物質については、なるべく早く測定を行わないと正確な値が分からなくなってしまいます。緊急時に備え、住民の方々に不安を与えないような説明方法・測定方法はあらかじめ準備されておくべきなのかもしれません。

(C)子どもの医療被ばく(報告書p.6/2(2))

これまで子どもの被ばくについて比較的明らかになっているものに、病院で受ける医療被ばくがあります。医療被ばくは、おおまかに診断のための被ばくと治療による被ばくの二種類に分けることができます。

(a)診断のための放射線

診断のための放射線診療には、レントゲンやCT検査などのX線診断と、放射性物質を注射して、それが集まる場所を調べるPETなどの核医学検査があります。前者は外部被ばく、後者は内部被ばくと言ってよいでしょう。

X線診断のうち被ばく量が多くなるものに、金属など重たい元素の入った液体(造影剤)を血管の中に注射しながらレントゲンで撮影し、血管が詰まっている場所などを診たり同時に治療したりする血管内治療(画像診断的介入治療:IVR)があります。「カテーテル検査」などと呼ばれるものもこれに含まれます。

核医学検査では、ある臓器や異常部位に集まるような放射性物質を用います。例えば放射性ヨウ素を用いた甲状腺の検査などです。このため、一般的なレントゲンやCTよりも、ある特定の臓器への被ばく量は大きくなる傾向にあります。

(b)治療のための放射線

放射線による治療は、がんなどの異常のある部位に集中的に放射線を当てるものです。細胞を殺すことが目的ですから、被ばく線量は必然的に高くなります。また治療技術の向上によって、放射線治療を受けた子どもがその後何十年も生きられることが多くなってきました。このため、「命さえ救えればよい」という昔の医療とは異なり、放射線治療を受けた子どもの二次性のがんには益々注意が必要になっています。

(c)医療被ばくとがんの関係

子どもの医療被ばくとがんの関係については様々な報告があります。ただし、元々何らかの病気を持っている子どもに検査や治療を行っていることから、検査や治療を受けた子どもはがんを発症しやすい集団なのではないか、という意見もあり、被ばくとがんの関係についてはまだまだ確証に至っていないのが現状です。

i) CT検査と発がん

CT検査を短い期間に何回も受けた小児患者の間で腫瘍のリスクが高くなった、という報告はいくつかなされています。ある報告では、1mGy(ミリグレイ)あたりのがんのリスクが脳腫瘍で2.3%、白血病で3.6%上昇すると報告されています(報告書文献29)。また、別の報告では、CTを1回受けるごとにがん全体の発症率が16%増加するという報告がされ、子どもの方がそのリスクが高かったことも示されました(※)。しかし一方で、CT検査を受ける人はその時点で何らかの異常があった可能性もあり、CTが直接の腫瘍の原因であったかどうかを疑問視する声もあるようです(報告書文献33)。

ii) 放射線治療と発がん

子どもの放射線治療後のがんについては、白血病は10年以内、その他のがんは10年以上たってから発症しやすいようです(報告書文献34)。白血病以外のがんの中では、骨や軟骨・筋肉などの腫瘍、甲状腺腫瘍、脳腫瘍、乳がんが特に多く、80%を占めています(報告書文献35)。また5歳より前に10mGy以上の放射線治療を受けた子どもの間では脳腫瘍のリスクが高くなった、という報告もあります(報告書文献36)。

(d)医療被ばくにおける放射線防護

医療被ばくの特徴は、患者を「意図的に被ばくさせている」ということです。つまり、放射性物質を扱う労働者のように、放射線を可能な限り被ばくさせない、というタイプの放射線防護を当てはめることができません。このため、医療における放射線防護は、主に正当化・最適化という2つの軸で評価されます。

i) 正当化

正当化とは、その被ばくが本当に必要であるかどうか、というものです。例えば頭をぶつけた子どもに頭のCT撮影を行うかどうか、という時に、ぶつけてから十分時間がたっていたり、意識がはっきりしていて元気なお子さんの場合は必ずしもCT検査は行われないでしょう。一方、交通事故で運ばれたお子さんが「おしっこが出ない」と言った場合には、尿の通り道が切れてしまっている可能性があり、この場合には骨盤CT検査を行わなければいけない場合もあります。このような判断は多くの場合経験を積んだ医師によって行われます。

ii) 最適化

最適化とは、不必要な部位に放射線を当てない、あるいは不要な量の放射線を当てない、ということです。特に子どもの放射線診断の場合には、精巣・卵巣・甲状腺に放射線を当てない処置が必要です(これらの臓器そのものを検査したい場合は別です)(報告書文献24)。また、核医学検査においても、体の小さな子どもでは使用する放射性物質の量も少なくしなくてはいけません(報告書文献24~26)。

また同様の注意は、妊娠中・授乳中の女性に対しても必要です。

これらの視点に基づき、子どもの線量評価のためのルールやリスクコミュニケーションのあり方、医薬品の適正な投与量や画像診断のガイドライン、これまでにも国内外で様々な報告がなされています(報告書文献22~26)。

このように、子どもの放射線防護は、まだまだ科学的な根拠の不足している分野であり、被ばく量の正確な測定方法や、臓器ごとの影響の大きさなどにつき、今後も調査を進める必要があります。しかしこの際に行われるスクリーニングやモニタリングという調査は、一見体には害を与えない検査であっても、子どもや親御さんに不要な精神的負担を掛ける可能性があります。今後起こり得る原子力災害に備えるためには、親や子どもに負担を与えない調査方法についても事前に十分な検討が行われるべきではないかと考えます。

*越智先生と読み解く「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題」 バックナンバーは こちら