【解説】越智先生と読み解く「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題」(4)社会は福島の事故をどのように受け取ったのか:放射性セシウム

昨年(2017年)9月、日本学術会議より「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題」という報告書が公表されました。この報告書は、福島第一原子力発電所事故の後に生じた様々な議論を踏まえ、今後子どもと放射線について議論するために必要と考えられ知見をまとめたものです。

本報告書の特徴的な点は、福島の放射線に関する客観的な事実だけでなく、社会が福島をどのように受け止めたのかについても詳しく解説されていることです。同じような情報を得た人々が、なぜ異なった受け止め方をしたのでしょうか。第4回は報告書の内容に、実際に福島県内で見られた例を付け加えつつ解説します。

(A)次世代への影響について(報告書2(3)[1])

「福島原発事故の放射線によって奇形が生まれることはありません。」

ある物理学者が「今、福島で一番知ってほしい事は」という問いに即答された言葉です。

福島で放射線が胎児へ影響を及ぼすことはない、というメッセージは、福島において最も早くから発信され、かつその後科学的にきちんと証明されている唯一の例です。

(a)胎児・堕胎への影響

解説(1)で述べたように、「胎児への影響」といった時には、子どもが胎内で被ばくした場合の影響と、被ばくした子どもが将来親になった場合の影響の2つの意味が含まれます。震災から7年が経った今、当時胎内にいたお子さんは既に生まれていますので、前者の影響はない、ということは証明済です(報告書文献43、44)。

後者については、被ばくをした親から遺伝子異常のある子どもが生まれる、という説そのものに十分な科学的な根拠が存在しません。個人的な話となりますが、私の母親も子どもの頃に放射線治療を受けた被ばく者ですが、私も姉も今までのところ標準よりやや健康のまま生きています。

日本産科婦人科学会は、事故当初より「胎児への心配はない」というメッセージを発信し続けました。チェルノブイリの事故の後にヨーロッパ各地で人工中絶が増加したという事実があり(報告書文献41)、日本でも同様のことが起きるのではないか、ということが懸念されたためです。幸い日本国内では妊娠中絶の増加はなかったとのことでした(報告書文献42)。

(b)それでも残る不安の理由

しかし、放射線被ばくが次世代に影響し得る、という考えは人々の間でも根強いようです。震災後、川内村の住民の方へのアンケート調査では、約半数の方が「次世代への影響の可能性が高い」と回答しています(報告書文献45、46)。また、相馬市の中学生を対象に行われたアンケート調査でも、女子中学生の約4割が「将来結婚に不利になると思う」などと答えたそうです(報告書文献47)。

ただし、この「結婚に不利になる」という回答は、必ずしも子どもたちが放射線について理解していないことを意味しません。福島県では実際に原子力発電所事故を理由に結婚が破談となった女性もいらっしゃいます。子どもたちはそのような社会の実情を的確に理解していたのではないでしょうか。

このような不安を解消するためには、福島県内の方々に放射線の知識を得てもらうだけでは十分ではありません。県外の人々が誤認を改めない限り、子どもたちを含め、住民の方の社会的な不安を払しょくすることにはならないからです。

(B)放射性セシウムの影響について(報告書2(3)[3])

UNSCEARは、福島県では放射性セシウムによる被ばくによって将来がんが有意に増加することはないだろう、と予測しています(報告書文献11)。このようなメッセージは行政や専門家によりくり返し発信されていますが、残念ながら不安を取り除く効果が十分であったかというと、そうとは言い切れません。特に小さいお子さんのいる家庭では、不安の大きさの差が家族の分断を生むようなケースも見られたようです。

(a)母親の不安の原因

当時小さなお子さんを育てていたお母さんは、放射能と直接は関係のない様々なストレスを受けました。たとえば震災当時に妊娠中だった方を対象としたアンケート調査では、相双地区では約3分の1のお母さんが抑うつ状態であったとされています(報告書文献56)。これは、避難の影響で産婦人科の担当医が変わったことも大きかったと考察されています。

また、家庭内で放射線に対する考え方が違うことも抑うつ傾向の原因となり、この傾向は特に初産の母親で高かったそうです(報告書文献57)。初めての妊娠という不安に放射線の不安が加わったこと、本来その不安に寄り添ってくれるはずの家族と意見が分かれてしまったことにより、お母さんたちが孤独と不安の中で精神的に追い詰められてしまった可能性が、文献からは見て取れます。

(b)避難では消えない不安

不安の源が放射線だけではない以上、避難しただけでは不安を解消することにはなりませんでした。たとえば災害による経済的な損失や失業のストレスは消えません。また転居による家族の物理的な分断だけでなく、放射線への不安の違いによる家庭内での分断も問題となりました。

「夫の田舎の両親が作った野菜を子どもに食べさせる、食べさせないで口論になる」

「不安に思っている私たちが物わかりの悪い母親の代表のような目で見られてしまう」

福島県から避難されたお母さんたちは、頭で理解していても子どもにはゼロリスクを求めてしまうご自身の悩みについて、そのように語っていました。

今、福島では、放射線の話題は不文律で「禁句」となっている、というご家庭も多いと聞きます。家族の中でも意見が異なり、口論となることを避けるためです。身内に対してさえ不安を口に出せないことで、むしろその不安がわだかまってしまう方もいるのではないかと思っています。

また事故の当初は、転居した先で子どもや家族がいじめにあった、福島ナンバーの車が給油を断られた、クレジットカードの審査で落とされた、など様々な社会的な迫害が実際に見られました。転居により被ばくの不安が下がっても、他の様々な要因により結果的に身体的・精神的な健康に悪影響を及ぼし得たのです。

(c)不安を軽減するために

報告書では、このような人々の不安に寄り添うためには「相談員制度の活用が重要視されている」とされています(報告書2(3)[3]ア)。もちろん福島県内の方々へそのようなサービスを提供することは必要です。しかし、日本全国で福島が偏見なく語られるようにならない限り、このような悪影響は解消されません。くり返しとなりますが、福島県外の人々が認識を改めない限り、このような不安はいつまでも続くのではないでしょうか。

(C)正解のない「リスク認知」

放射線防護においては基本的な考え方が2つあります。

・放射線にゼロリスクはないこと(放射線のLNTモデル)

・リスクが日常生活におけるリスクに比べて十分小さければ、容認されるという考え(ALARAの法則)

容認できるリスクが何か、と考えるには、この2つの考えの間でバランスをとることが大切です。前者に傾きすぎると過剰な不安を煽ることとなり、後者に傾きすぎると万が一を想定した適切な防護がなされなくなります。このバランスは価値観や社会情勢によりまちまちであり、そこには正解がありません。それが、リスクに対する意見が割れてしまう一番の原因ではないかと思います。

以下に、この2つの概念を説明します。

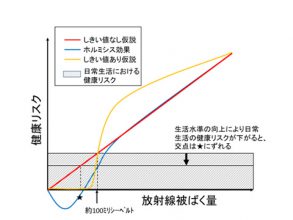

(a)LNTモデルと日常の健康リスク(報告書2(4)[3]、図1)

図1.放射線による健康影響とその他の健康リスク

しかし放射線防護を考える上では、「低線量の被ばくなら良い」とする考え方は労働者を危険にさらす可能性があります。そのため放射線防護の世界では一般的にLNT仮説が受け入れられているようです。

がんのリスクについて議論されるときに、100ミリシーベルト(mSv)までの放射線被ばくなら『大丈夫』と言われることがあります。これは、LNT仮説に基づけば、

「100mSv以下の被ばくでは発がんリスクがない」のではなく、

「100mSv以下の被ばくのリスクは、日常生活における他の発がんリスクに埋もれてしまって証明できない」

ということになります(図1斜線部分)。

最近になり、100mSv以下の被ばくでも有意に健康影響が出た、とする疫学調査が報告されています(報告書文献29-32、75、76)。人々の生活水準が上がれば日常生活における健康リスクが下がり、図1の斜線部分の面積が減少します。そうすれば、交点にある線量は左にずれ(★)、より低い被ばく量でも健康影響が証明される可能性も十分あります。つまり、何mSvまでの被ばくが容認されるかは、国や時代によって変動するのです。

(b)ALARAの法則(報告書3(1))

健康リスクを考えれば放射線被ばくは少なければ少ないほど良い。しかし一方で、たとえば放射能を扱う職場などでは放射線の「ゼロ被ばく」が現実的でない、ということもまた事実です。

このような現実との折り合いをつけるため、放射線被ばくの考え方は「As low as possible(可能な限り低く)」ではなく「ALARA(As low as reasonably achievable;現実的に可能な範囲でできるだけ低く)」である、とされています。

i)状況によって異なるALARA

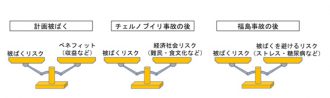

ALARAの法則は、職場での被ばくのような計画被ばくと、事故による被ばくによって考え方が異なります。前者は被ばくのリスクとベネフィットを天秤にかけるのに対し、後者では被ばくリスクと被ばくを避けるリスクを天秤にかけることになるからです(図2)。

図2.状況ごとに必要なリスク比較

たとえばチェルノブイリの事故の後、ウクライナにおいては放射能を避けようとするあまり地元の食文化や産業が甚大な被害を受けることが予測されました。そこで、ALARAの法則に基づき、放射能によるリスクと文化的・精神的・経済的なリスクとのバランスをとる政策が立てられたのです。

しかし福島においては、天秤の一方の放射線のリスクがチェルノブイリに比べかなり低かったことは既に述べました。また、天秤のもう一方のリスクについても、転居が比較的容易であり地産品を避けても食生活を保てる日本では文化的・経済的損失もチェルノブイリほどには大きくありません。その結果、福島においてのALARAの法則は、低線量被ばくによる健康リスクとそれを避けることによる健康リスクとのバランスをとる、という微妙なものとなっています。

ii)福島で問題となった放射線を避けすぎるリスク

では放射線を避けることによる健康リスクには、どのようなものがあるのでしょうか。

たとえば前述のように、避難による心理的・社会的な被害があります。同時に、ストレスにより飲酒・喫煙量が増加したことなども問題になりました。また、福島県産の野菜や魚を避けた結果、食生活が肉食に偏ったり野菜不足になったりする例や、子どもを外で遊ばせないことによる影響も見られます。福島県では震災の後、肥満の子どもの割合が全国に比べても増加しており(*1)、また大人の間でも糖尿病の患者の数が増えています。増加した糖尿病による損失余命は放射線被ばくによる損失余命よりはるかに大きい、などという試算もなされています(*2)。

実は福島での健康リスクの議論がチェルノブイリとは異なるのは、今の日本が非常に健康レベルの高い国である、ということも一因です。災害の後に感染症や犯罪が急増したり、インフラが回復したりしないような社会であれば、生活習慣病の議論などをする余裕はなかったかもしれません。福島での議論は、健康な社会に生きている人々がより健康な社会を目指すための議論なのだ、というポジティブな側面も決して忘れてはいけないことでしょう。

(c)リスクコミュニケーションの反省

放射線はもちろん危険なものであり、放射線防護には最大限の努力を払うべきです。しかし、肥満・野菜不足・精神的ストレス・運動不足など、世の中は健康リスクに溢れています。この健康リスクのバランスの中で社会全体が容認できる落としどころを見つけることこそが、当時必要なリスクコミュニケーションであったのだと思います。

しかし事故の当初、「何が正しい」という主張ばかりが氾濫し、暮らしの中で合意できる点を皆で共有するようなコミュニケーションはあまり行われませんでした。誰にも頼れず個々人が自分なりの「落としどころ」を模索した結果、家庭の中ですらその価値観が分断されてしまうこととなったのです。

今もまだ続く、放射線リスクのコミュニケーションにおける分断は、科学者全員が改めて反省していかなくてはいけないことだと思います。

(D)意見の割れる専門家たち

このような混沌の中で、一般の方々が情報源として最も信頼するのは「専門家」の言葉です。しかし福島においては、その専門家と呼ばれる人々の意見が統一されず、異なった専門家から全く逆の意見が発信されることがしばしばありました。原因の1つは、上記のようにリスクに対する考え方が科学者の間でもまちまちであったことです。もう1つの原因として、この時の「専門家」が必ずしも疫学の専門家ではなかった、ということがあります。

(a)災害時における疫学調査の困難

疫学データとは、統計データの中でも人と健康という非常にバラつきのある対象を扱う学問です。そのため、人の背景がきちんと把握されているか、偏らない集団を選んでいるか、生物学的に説明できる事象か、などの色々な条件を満たして初めて信頼できるデータであると認識されます。

しかし私自身も経験したことですが、災害の混乱のさなかに、一般の疫学研究に求められるような「きれいな」データが残っていることは稀です。また、被災地の患者さんに負担をかけずに情報をいただくことができるのは地元で信頼を得ている医療施設だけですが、そこにかならずしも疫学に詳しい研究者がいるわけでもありません。

チェルノブイリにおいても、いくつかの論文は信頼性が低いとしてUNSCEARの参考文献などから除外されています。以下に2つの論文の例と除外された理由を挙げてみます。

(b)UNSCEARが参照しなかった疫学調査の例(報告書2(4)[2])

i)子どもにはセシウムが集積しやすいのか

チェルノブイリ事故の10年後に亡くなった方や、妊娠中絶をした胎児(中絶時期の記載なし)などの放射性セシウム量を調べ、子どもの臓器には大人よりセシウムが集積しやすい、としている論文(報告書文献72)があります。この論文では、疫学的に重要な項目、たとえば剖検された方が事故の何年後に亡くなったのか、死亡されたときの年令などについて記載がありません。事故の10年後に亡くなった方と直後に亡くなった方では数値は異なるはずであり、その点でUNSCEARなどには引用されなかったのではないかと思います。

ii)セシウムで膀胱がんが増加するか

あるいは、事故の後15年間で膀胱摘出術を受けた患者の尿中セシウムと膀胱壁の異形を調べて、原子力発電所近辺の患者は尿の中の放射性セシウム濃度が有意に高く、かつ膀胱の細胞の異形(いわゆる前がん状態)の頻度も高かった、とする報告(報告書文献73、74:この2文献は同じ著者により書かれており、写真も表も同一の物が複数含まれる)もあります。ただし、この文献では原子力発電所から最も近いグループの尿中セシウムの平均値±誤差が6.47±14.3Bq/Lと、誤差がとても大きくなっています(このまま解釈すると、セシウム0でも十分あり得るということになります)。また尿にはセシウムだけでなくカリウムも含まれますが、そのカリウムには自然放射線としての放射性カリウムも含まれます。これ尿中のカリウム濃度が20mEq/Lとした場合に約23Bq/Lくらいで(※)、上記のセシウム濃度よりも高くなる計算です。しかしこの文献では尿に含まれる放射性カリウムの濃度については考察されていません。

以上の2つの論文は、疫学論文として十分質が高い、とは言えません。しかし大きな災害の後には、現地の限られた情報の中でもなるべく早く情報を発信したい、という科学者の熱意により、必ずこのような論文が出されます。既に論文として出されている以上、それを「データが悪い」と一蹴していては、住民の方の不安も払拭されません。疫学者はこのような論文に対しても、時間をかけて反証を挙げる努力を続けるべきなのかもしれません。

※カリウム1mEq/Lとは、1Lあたりにカリウムの原子が1mmol(ミリモル:原子の個数の単位)入っているということを意味します。カリウムの分子量は39なので、カリウム1mEq/Lとは、1Lあたり39mgのカリウムを含むことになります。20mEq/Lだと780mg(0.78g)です。天然のカリウム1gには約30ベクレルの放射性カリウムが含まれますので、カリウム20mEq/Lの尿1Lには、0.78x30≒23ベクレルの放射性カリウムが含まれることになります。

参考文献

*1 http://ieei.or.jp/2017/09/special201706008/

*2 Murakami M, Tsubokura M, Ono K, Nomura S, Oikawa T. Additional risk of diabetes exceeds the increased risk of cancer caused by radiation exposure after the Fukushima disaster. PLoS One. 2017 Sep 28;12(9):e0185259.