vol02.福島第一事故があったから脱原子力に転じたわけではない

2011年6 月、ドイツ政府は2022年までに国内の全ての原子力発電所を廃止する方針を閣議決定した。

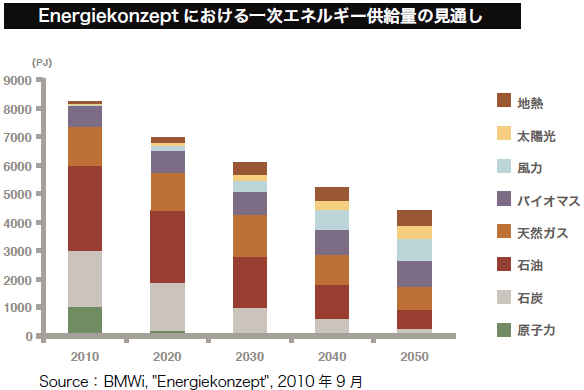

3月に日本で発生した福島第一原子力発電所の大事故を受けてのことであるが、その前年の2010年に長期的に大部分のエネルギー供給源を再生可能エネルギーとする方針「Energiewende」(エネルギーシフト)を決定しており、更にこれを実現するために包括的な「Energiekonzept」(エネルギーコンセプト)を策定済みであった。2010年9月に連邦経済エネルギー省(BMWi)と連邦環境・自然保護・建築・原子力安全省(BMUB)とが共同作成した「エネルギーコンセプト」では、2020年までに温室効果ガスの排出量を1990年比で40%削減することを目指すとともに、電力供給に占める再生可能エネルギーの比率を35%に引上げることを定めている。つまり、福島第一事故があったから突然脱原子力に転じたのではなく、原子力から再生可能エネルギーへのシフトは、ドイツにとって規定路線だったのである。

G8の一角をなす経済規模と世界有数の技術力を誇り、かつては原子力が基幹電源だった国が、仮に、原子力に頼らない社会を実現するとなれば世界初である。この世界初の挑戦を続けるドイツとはどのような国なのか、エネルギー事情とエネルギー政策の変遷から辿ってみよう。

1.原子力政策の議論と経緯(2010年まで)

ドイツの原子力政策は1970年代から現在に至るまでに幾度も変動があった。国内外の政治情勢に大きく左右されてきた側面があり、今日のような脱原子力が一日にして成ったわけではないこと、国民も大きな対価を払ってきたことに、留意する必要がある。

国内に石炭資源が豊富なため、産業革命以来の石炭産業がドイツの強みであった。従って電力供給構造も石炭火力に大きく依存していた。しかし、1973年の第一次石油危機を契機として、エネルギー供給の脆弱性への懸念から、ドイツは石炭産業を保護するとともに、電源多様化の観点から原子力開発を強力に推進した。

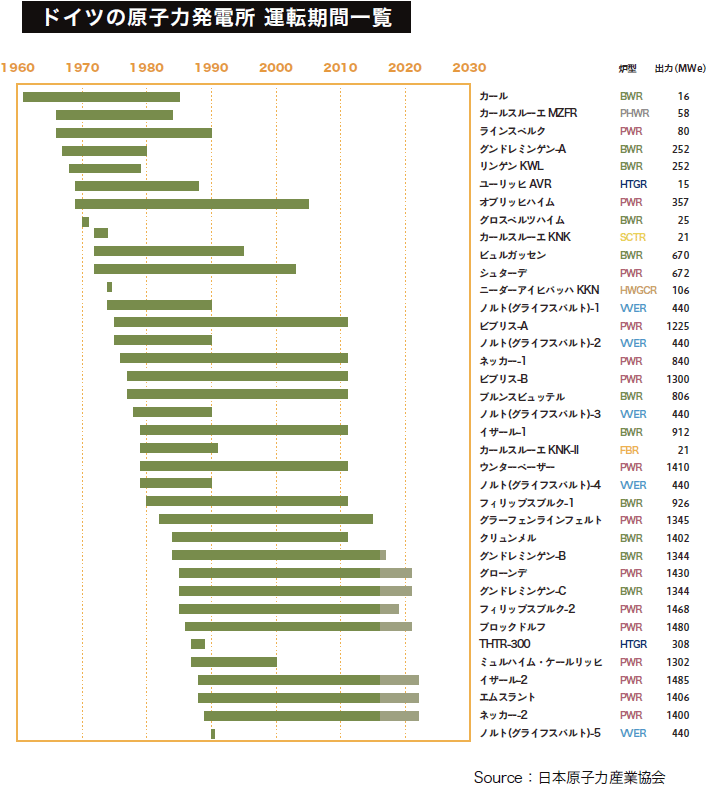

1961年に最初の軽水炉Kahl(BWR、1.6万kW)を運開させたドイツは、1966年にはカールスルーエMZFR(加圧重水炉、5.8万kW)、1969年にはユーリッヒAVR(高温ガス炉、1.5万kW)等を運開させた。他の欧米先進国と遜色ない時期に多様な炉型の開発を進めていたことからも、ドイツの技術水準は当時から世界トップクラスであったことが伺える。現在の状況からは信じがたいことだが、1960年代のドイツは世界最先端の原子力技術国だったのである。石炭以外の化石燃料に乏しく、石油のほぼ100%を海外からの輸入に頼るドイツにとって、当時唯一自前で開発可能な電源であった原子力を代替電源として所有し基幹電源とする政策を推進するのは当然であった。1975年にはビブリスA(PWR、122.5万kW)が旧西ドイツ最初の大型商業用軽水炉として営業運転を開始している。なお、旧東ドイツでは1974年、旧ソ連の技術を導入したノルト(グライフスバルト)1号機(旧ソ連型PWR、44万kW)が営業運転を開始している。

1979年には米国でスリー・マイル・アイランド2号機事故(TMI事故)が発生し、事故の教訓は旧西ドイツにも共有されたが、ドイツでは1980年代も新規建設・運開の流れは止まることなく、クリュンメル(BWR、140.2万kW)、グラーフェンラインフェルト(PWR、134.5万kW)等の大型炉が相次ぎ運開し、西ドイツの経済発展を支えた。

しかし、1986年の旧ソ連(現:ウクライナ)チェルノブイリ4号機事故をきっかけに政策に変化が生じ、社会民主党(SPD)は1979年時点では原子力発電支持であったにもかかわらず、1986年8月に「10年以内に原子力発電を放棄する」旨の決議を行うに至った。ただし、キリスト教民主同盟(CDU)/キリスト教社会同盟(CSU)と自由民主党(FDP)の連立であるコール政権は1998年の選挙で敗退するまで、国家レベルでは原子力発電を維持する姿勢を堅持した。

1998年10月に樹立された社会民主党と同盟90/緑の党との連立政権(赤緑連合)では、両党が「原子力発電から撤退するよう法を改正する」ことで合意した。原子力発電撤退までのスケジュールをめぐり、当然ながら安定供給と経済合理性を優先したい電力業界と、国民の支持を失いたくない政府との協議は難航した。

2000年に締結された電力業界と政府との合意では、既存の19基の原子力プラントが運転期間に発電する総量に2兆6,230億kWhの上限が設けられた。これは各プラントの平均運転期間を32年に設定したことに相当する(電力業界は35年を要求していた)。脱原子力という世論に筋を通しつつも早期の脱原子力を回避したという意味では現実的な方策であったが、単なる問題先送りだった感も否めない。案の定、電力会社はその後、発電電力量上限に達する時期を先送りするためだけに、政治的な停止期間を設けるといった無意味な策を取らざるをえなくなる。

2002年、上記決定を盛り込んだ改正原子力法が成立し、シュターデ発電所およびオブリッヒハイム発電所をそれぞれ2003年、2005年に廃止、またミュルハイム・ケールリッヒ発電所も廃止措置を2003年から始めることとなった。また、原子力発電所の新設は当面禁止され、使用済み燃料は発電所内で保管されることとされた。

2005年9月、キリスト教民主同盟(CDU)/キリスト教社会同盟(CSU)と社会民主党の大連立政権が成立し、CDU党首アンゲラ・メルケルが首相となった。2009年にはCDU/CSUと自由民主党(FDP)の連立政権となり、FDPが勧める原子力政策をメルケル首相は受け入れ、脱原子力政策を一部見直す原子力法の改正を2010年10月に実施。32年とされていた原子力発電所の運転期間は12年延長されることとなった。

この間、代替エネルギー源開発についても国民を巻き込んだ議論が行われていた。2010年、政府は長期的に大部分のエネルギー供給源を再生可能エネルギーとする方針「Energiewende」(エネルギーシフト)を決定し、併せてこれを実現するために包括的な「Energiekonzept」(エネルギーコンセプト)を策定した。具体的には前述の通り、2020年までに温室効果ガスの排出量を1990年比で40%削減することを目指すとともに、電力供給に占める再生可能エネルギーの比率を35%に引上げることを定めている。再生可能エネルギー推進施策のコアとなる固定価格買取制度(FIT)はこの時既に実施されていたが、エネルギーコンセプトでは更なるFIT価格の引き上げを定めており、これをドイツ国民も支持していたことはその後現在に至るまで大きな政権交代が見られないことからも伺える。