原子力機構・東大、事故耐性燃料の国産化目指しWS開催

19 Apr 2022

原子力発電の安全性をより高めるため、事故耐性燃料の開発が国内外で進んでいる。福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、燃料の被覆管を金属でコーティングすることにより、事故時の事象進展を遅らせ、かつ水素発生を抑えるものだ。海外では、既に米国で事故耐性燃料の試験装荷が行われているほか、欧州委員会(EC)が2月にドラフト案を承認したEUタクソノミー(EUが気候変動緩和・適合のサステナビリティ方針に資する経済活動の認定基準とする、いわば「グリーン・リスト」)の中で、原子力発電については2025年までの事故耐性燃料装荷が適合条件の一つとされるなど、実用化に向けた動きが出始めている。

こうした世界の開発状況に鑑み、資源エネルギー庁、文部科学省の委託事業で事故耐性燃料の研究開発プロジェクトにそれぞれ取り組む日本原子力研究開発機構と東京大学大学院工学系研究科は、「原子力事故への耐性が高い国産の新型炉燃料で安全性向上を目指す」技術ワークショップを3月11日にオンラインにて開催。約230名の参加者を集めた。

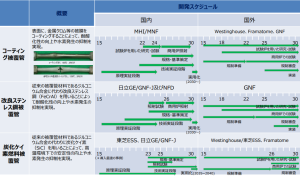

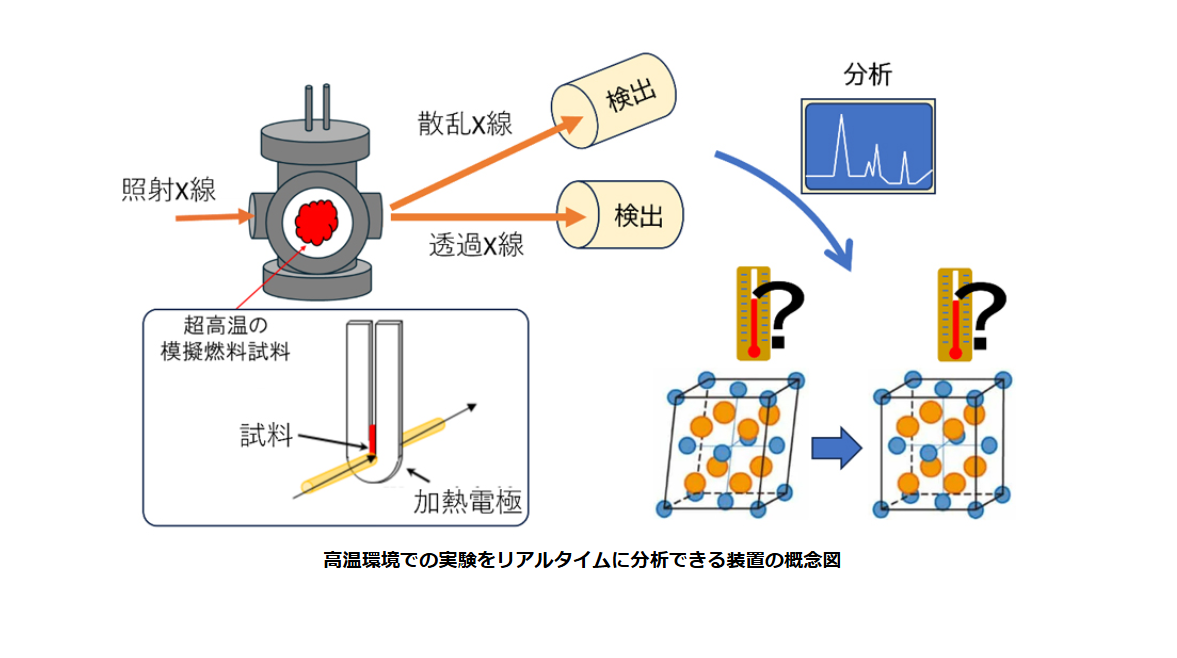

事故耐性燃料には、コーティング被覆管、改良ステンレス鋼被覆管、炭化ケイ素燃料被覆管、事故耐性制御棒があるが、材料の脆性やデータ不足など、実用化までにはそれぞれ課題を有している。そのうち、国内では、三菱重工業他によるコーティング被覆管の開発が最も進んでおり2030年代前半の実用化が見込まれている。これは、表面に金属クロムなどの被覆をコーティングすることにより耐酸化性の向上や水素発生の抑制を図るもの。

原子力機構・山下氏(ZOOM撮影)

今回のWSでは、東京大学大学院工学系研究科教授の阿部弘亨氏、原子力機構原子力基礎工学研究センターの山下真一郎氏らが講演を行いその開発状況を紹介。阿部氏は原理実証から実用化に至るまでの技術成熟度(TRL)を海外と対比させながら、また、山下氏は2015年頃からの開発経緯や民間事業者による要素技術開発を振り返り、それぞれ国内外を通じた連携体制強化の重要性を示した。

原子力機構・杉山氏(ZOOM撮影)

続くパネルディスカッションでは、阿部氏、山下氏の他、原子力機構安全研究センターの杉山智之氏、三菱原子燃料の佐藤大樹氏らが登壇し、事故耐性燃料の国内導入に係る課題をテーマに討論。研究機関として基盤技術開発に係る立場から、山下氏は、国内で試験を行う施設が限られる状況を懸念し、「海外の研究炉で得られた試験データを有効活用する」必要性を繰返し強調。杉山氏は、規制支援機関としての取組を紹介した上で、「事故耐性燃料は、原子炉施設の安全評価、リスク評価、機器設計、新設炉の設計、防災計画などにも影響を及ぼしうる重要な技術だ」と述べた。

東大・阿部氏(ZOOM撮影)

佐藤氏は、日本原子力学会の炉心燃料分科会メンバーとして、事故耐性燃料に係る3つの専門ワーキンググループの活動を紹介。学協会による規格基準類策定に関し、同分科会の主査を務めている阿部氏は、科学的・技術的な根拠に基づいた検討を貫くアカデミアとしての姿勢を強調する一方で、企業の経営判断が新技術導入のネックとなる可能性にも言及し、メーカー・ユーザーや規制サイドも含めた総合的理解が必要なことを示唆した。事故耐性燃料導入のベネフィットとして、参加者からは、事故時対応の裕度向上の他、制御棒の長寿命化による定期検査期間の短縮など、経済的・副次的効果に関しても指摘があった。

今回のWS開催に際して原子力機構軽水炉研究推進室長の川西智弘氏が取材に応じ、「事故耐性燃料は、短期的な経済合理性だけならば、開発が先行する米国から購入する方法もあるが、中長期的に技術基盤・人材の維持・確保を考えた場合、自主開発が必要」と話している。