海外NEWS

02 Jul 2025

416

ロシア極東 沿海地方に原子力発電所を建設へ

海外NEWS

02 Jul 2025

403

米DOEとNRC 先進炉導入を迅速化へ

国内NEWS

02 Jul 2025

406

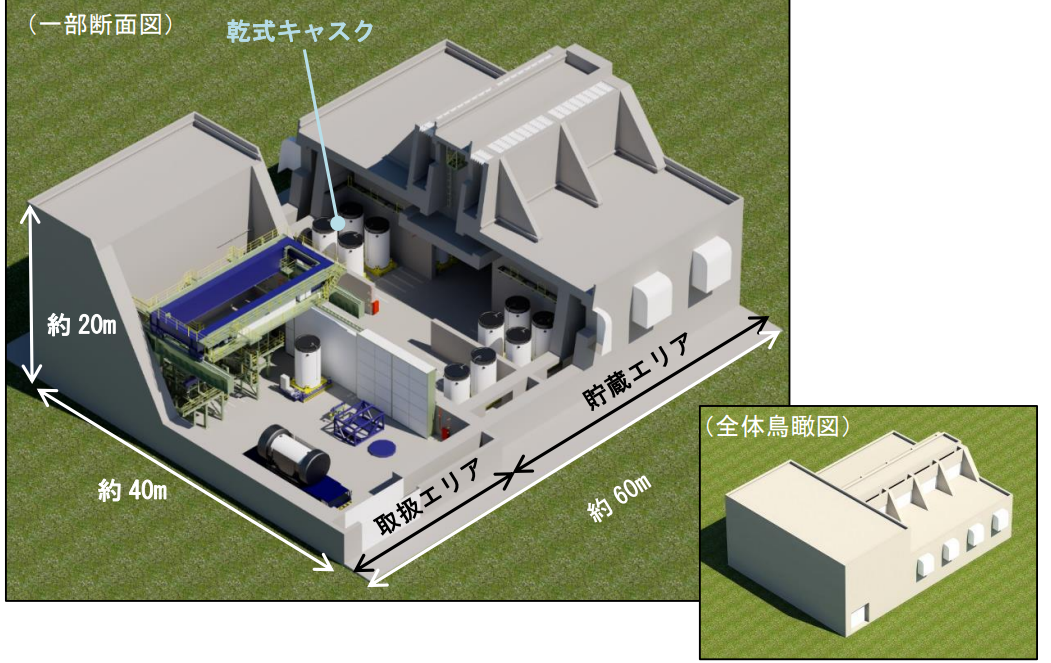

伊方発電所 乾式貯蔵施設の運用開始

国内NEWS

01 Jul 2025

591

柏崎刈羽の再稼働めぐり県民公聴会

海外NEWS

01 Jul 2025

620

米GVH社 加オンタリオ州にBWRX-300の拠点設立へ

海外NEWS

01 Jul 2025

673

米最高裁 中間貯蔵施設に反対するテキサス州の主張を却下

国内NEWS

30 Jun 2025

393

増井理事長会見 日加フォーラムなど紹介

海外NEWS

30 Jun 2025

506

米セントラス社 DOEにHALEU納入

ロシアの原子力発電所運転機関であるロスエネルゴアトム社は6月23日、国営原子力企業ロスアトムがロシア極東の沿海地方に沿海原子力発電所(Primorsk NPP)を建設するロードマップを承認したことを明らかにした。この決定は、ロシア大統領の指示による極東連邦管区の先行開発を加速する目的で、2035年までに、沿海発電所の2基を早期稼働させる計画。運転実績のある標準設計「VVER-1000」(各100万kWe)を採用し、全長200kmを超える500kVの送電線を2本接続。1号機の初コンクリート打設は2027年12月、送電開始は2033年、2号機は2035年に送電開始を予定している。沿海地方政府は、合計出力200万kWeの原子炉2基への投資意向書に同意しており、複数の候補地も選定されている。自然条件の予備分析によると、最も有望な候補地は、ウラジオストク南東の日本海に面した閉鎖都市フォーキノ(Fokino)付近とされている。最終的な設置場所は、投資根拠の調査において確定される。今年中には設置場所に関する公聴会が実施される予定であるという。沿海発電所の建設によって、安定した電力供給のほか、地域の社会・産業の発展にも大きく寄与し、数千の新たな長期雇用の創出と税収増、地元の民間ビジネスも活性化が期待されている。

02 Jul 2025

416

米エネルギー省(DOE)と米原子力規制委員会(NRC)は6月18日、それぞれ、先進炉導入の迅速化に向けた取組みを発表した。米国の国家安全保障を強化し、エネルギー目標を達成するために不可欠な、原子力エネルギーの促進、規制の合理化を目的に、米トランプ大統領が5月23日に署名した一連の大統領令を反映したもの。DOE 先進炉の新たなパイロットプログラムを発表DOEは6月18日、傘下の国立研究所以外でDOEの管理権限のもと、先進炉の設計試験を迅速に進める柔軟な措置として、新たなパイロットプログラムを開始すると発表した。原子炉試験の簡素化と、2026年7月4日までに少なくとも3基の試験炉を臨界状態に到達させることが目的。トランプ大統領は、米国を再び原子力分野のリーダーとし、信頼性が高く、多様で、手頃な価格のエネルギー供給を確保して、米国の繁栄と技術革新を推進することに取り組んでいる。大統領令「エネルギー省における原子炉試験の改革」に従った、この新しいパイロットプログラムは、米国の原子力技術を最大限に活用、米国内の雇用を支援し、イノベーションの促進とともに、国家安全保障の強化に資するとの考えだ。このパイロットプログラムは、DOEの施設内で実施されるマイクロ炉のテストベッドでの試験のほか、国防総省(DOD)が主導する「プロジェクト・ペレ」や民間産業主導の既存プロジェクトを元に構築されている。あくまで原子炉の研究・開発を促進するためのものであり、商業的な適合性を実証するためのものではないという。このプログラムの下で建設された試験炉はNRCの認可を必要とせず、原子力法の下でDOEから認可を受けることで、民間資金の活用を促進し、将来的なNRCからの商用ライセンス取得に向けた迅速なアプローチが可能になると予測されている。DOEは同パイロットプログラムにより、国立研究所以外で試験炉を建設・運転することに関心のある、米国の原子炉開発企業を募集している。2026年7月4日までに稼働の見込みがある先進炉が対象。申請者は、各試験炉の設計・製造・建設・運転・廃止措置に関するすべてのコストを自己負担。技術の実用性、サイト評価、財政的な健全性、臨界状態達成までの詳細な計画などに基づき、競争により選定される。初回申請の締切は2025年7月21日。その後の申請も随時受け付けるという。NRC マイクロ炉の工場製造・運用に向けた方針を決定米原子力規制委員会(NRC)は6月18日、マイクロ炉の新たな導入手法を可能にするため、以下に示す3つの政策方針を明らかにした。マイクロ炉は、工場で製造・燃料装荷・試験を行った後に運転サイトへ輸送することを想定。なお、これらマイクロ炉は、現在の大型炉の1%以下程度の出力となると見込まれている。連鎖反応を防止する機能を備えた工場製造のマイクロ炉については、燃料装荷されていても、それを「運転中」とみなさない。連鎖反応を防ぐ設計を持つマイクロ炉であれば、NRCが発行する燃料保有を許可するライセンスのもとで、工場で燃料装荷を行うことが可能である。運転サイトへ輸送する前に、工場でマイクロ炉の試験を実施する際に、NRCの「非動力炉」の規制を準用して許可する。NRCは、先進炉の導入促進法(ADVANCE法)や関連する大統領令に基づき、ライセンス手続きを効率化し、マイクロ炉の商業化への移行を円滑に行うため、DOEやDODと協力して、DOE/DODのサイトに、または国家安全保障インフラの一部として、マイクロ炉を建設・運用する取組みに関与していく方針だ。

02 Jul 2025

403

GEベルノバ日立ニュークリアエナジー(GVH)社は6月23日、カナダ・オンタリオ州で州営電力のオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社が取組む、ダーリントン新・原子力プロジェクト(DNNP)近くのダラム地域に、BWRX-300のエンジニアリング&サービスセンターを設立する計画を発表した。同センターには最大5,000万米ドル(約71.8億円)を投資する予定で、DNNPに配備予定のGVH社製SMRのBWRX-300の長期的な運転と保守を支援するためのエンジニアリングならびに技術サービスを提供する。また、イノベーションとトレーニング、知識共有、サプライチェーンへの関与、労働力開発のハブとしての役割ももたせる。年間最大2,000人の原子力専門家、サプライヤー、国際パートナーがオンタリオ州に集まり、ダラム地域に大きな経済的利益をもたらすことが期待されている。GEベルノバ・カナダ社のH. チャ―マーズCEOは、「本センターは、オンタリオ州の原子力リーダーとしての地位をさらに強化し、業界をリードする研修体制を通じてカナダの原子力人材の育成を促進する。原子力分野の最先端の人材と技術革新を州にもたらし、BWRX-300の世界展開を後押しするものだ」と語った。同センターは2027年末までに稼働予定。最先端のバーチャルリアリティ・シミュレーターが設置され、安全で効率的なSMRの燃料補給や保守作業の研修が可能になる。また、SMRに特化した高度な保守・点検技術の開発や、BWRX-300の停止期間に備えた計画・実行準備の拠点としての機能も果たす。さらに、原子力事業に加えてGEベルノバ社の他事業の支援拠点としての役割も担うほか、GVH社の米ノースカロライナ州ウィルミントンにある生産拠点も補完する。BWRX-300は、電気出力30万kWの次世代BWR。2014年に米原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得した第3世代+(プラス)炉「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」をベースにしている。カナダ原子力安全委員会(CNSC)は今年4月、OPG社に対し、DNNPサイトにおけるBWRX-300の初号機の建設許可を発給。翌5月、オンタリオ州はダーリントン・サイトへのBWRX-300初号機の建設計画を承認した。

01 Jul 2025

620

米連邦最高裁判所は6月18日、テキサス州アンドリューズ郡の使用済み燃料の統合型中間貯蔵施設(CISF)に関する米原子力規制委員会(NRC)の許認可をめぐる訴訟で、テキサス州および同州の石油・天然ガス鉱区権益保有者のファスケン・ランド・アンド・ミネラルズ(Fasken)社が、司法審査を求めることはできないとして、両者を当事者適格とした第5巡回区控訴裁判所の判決を、手続き的に無効と判断し、却下した。ただし、最高裁は、原子力法ならびに放射性廃棄物政策法の下で、NRCがオフサイトで使用済み燃料を保管する民間企業に対して許可を与える権限があるかどうかについての判断は保留した。その代わりに、最高裁はこの訴訟を控訴裁判所に差し戻し、テキサス州およびFasken社による審査請求(=NRCの許可に対する異議申し立て)を棄却または却下するよう指示した。最高裁による却下の理由として、「ホッブズ法によれば、行政機関の最終決定に司法審査を求めることができるのは“不利益を被った当事者”に限られる。原子力法では、“当事者”とは許認可申請者か、許認可手続きに正式に介入した者だが、テキサス州もFasken社も許認可の申請者ではなく、正式な介入にも至っておらず、そもそも、両者は控訴裁での司法審査を受ける資格はなかった。このため、控訴裁の判決を却下し、NRCにオフサイトの民間貯蔵施設を許可する権限があるかという根本的な法的争点には踏み込まない」と述べている。NRCは2021年9月、Interim Storage Partners(ISP)社に対し、テキサス州アンドリューズ郡にある放射性廃棄物処理・処分専門業者のWaste Control Specialists(WCS)社の敷地内に、CISFを建設・操業することを許可した。ISP社は、WCS社と、仏国オラノ社の米国法人が2018年3月に立ち上げた合弁事業体(JV)。テキサス州とFasken社は、NRCによる許可発給を「越権行為」とし、ニューオリンズを拠点とする第5巡回区控訴裁判所に訴えた。2023年8月、控訴裁は原子力法に照らし、「NRCにそのような許可を与える権限はない」と判断し、NRCによる許可を無効とした。この判決を不服とするNRCとISP社は2024年6月に最高裁に上告していた。今回の最高裁の判断により、NRCが発行したCISFの建設・操業許可は有効となったが、ISP社は「これまでに表明してきたように、テキサス州の同意なしにWCSサイトにおいて使用済み燃料のCISFの開発を進めることはない。州および国全体が、原子力発電やその他の重要な原子力技術の利用価値をますます認識し探求する中で、当社は州および連邦の指導者たちが協力し、実証済みの技術的解決策を適用して、米国の使用済み燃料管理の課題に対処していくことを期待している」と表明した。ISP社は、2021年発給のCISFの建設・操業許可では、最大5,000トンの使用済み燃料と231.3トンのGTCC(クラスCを超える)((米国における低レベル放射性廃棄物(LLW)は含有核種(長寿命、短寿命の核種)と濃度によってクラスA、B、Cに分類される。クラスA:ドラム缶、金属箱等に収納した放射性核種濃度の比較的低いもの、クラスB:300年間耐用の高健全性容器に入れられる濃度の廃棄物、クラスC:放射化された鋼・ステンレス鋼等の廃棄物。さらにクラスCを超える放射性濃度の廃棄物はGTCC(Greater Than Class C)とされ、炉内構造物相当の放射性核種濃度の廃棄物のため、浅地中処分に適さないものとされており、NRCの許可を受けた施設に処分される。))低レベル放射性廃棄物を40年間貯蔵することを想定。さらに5,000トンずつ、追加7フェーズで拡張し、最終的に最大4万トンの使用済み燃料の貯蔵を計画している。これには、NRCが各フェーズで改めて安全面と環境影響面の審査を行い、すでに発給された建設・操業許可に修正を加えるという。

01 Jul 2025

673

米国のウラン濃縮事業者のセントラス・エナジー社(旧・米国濃縮公社:USEC)は6月25日、オハイオ州パイクトンにある米国遠心分離プラント(ACP)が、米エネルギー省(DOE)向けに高アッセイ低濃縮ウラン(HALEU)900kgを製造および納入したことを明らかにした。今回の製造および納入により、セントラス社はDOEとの契約第IIフェーズの目標を達成し、これまでに第Ⅰフェーズの契約と合わせ、合計920kg以上のHALEUを納入した。セントラス社のA. ベクスラーCEOは、「HALEU濃縮が可能な唯一の西側供給源として、当社の製品は次世代炉の稼働に不可欠。DOEとの契約の第Ⅲフェーズに進む今、当社は生産能力を拡大し、既存炉向けの低濃縮ウラン(LEU)とHALEUの両面で、米国の商業的および国家安全保障上の需要に応えていく」と語った。セントラス社は現在、契約第IIIフェーズに基づくHALEUの製造に進んでいる。6月20日には、DOEから第IIIフェーズの一環として、製造期間を2026年6月30日までの1年間延長する延長契約、約1.1億ドル(約159億円)相当を獲得した。第IIIフェーズではDOEの裁量および予算措置にもよるが、さらに最大8年間(年間900kg製造)の追加オプションが含まれている。DOEは2019年、セントラス社と契約を締結し、ACPでHALEU製造を実証するための先進遠心分離カスケードの認可および建設を委託。その後2022年、セントラス社は3段階の契約を競争入札により獲得した。ACPの先進遠心分離機カスケードを稼働させ、2023年末に契約の第Iフェーズを完了し、最初のHALEU 20kgをDOEに納入。第IIフェーズでは、2025年6月30日までにHALEU 900kgの製造が求められていた。契約に基づき製造されたHALEUはDOEの所有物であり、HALEU燃料を用いた先進炉の実証や商業化といった国家の重要政策の推進に活用される。

30 Jun 2025

506

世界銀行グループのA. バンガ総裁と国際原子力機関(IAEA)のR. グロッシー事務局長は6月26日、フランス・パリで、開発途上国における原子力の安全かつ確実で責任ある利用に向けた協力に関するパートナーシップ協定に調印した。本協定は、両者の過去1年間にわたる複数の連携を正式な枠組みにまとめるものであり、世界銀行グループが数十年ぶりに原子力分野への関与を再開する最初の具体的な一歩となる。同協定はまた、世界銀行グループが進める、アクセス性・経済性・信頼性を重視しつつ炭素排出量にも責任を持つ新たな電化アプローチを反映。開発途上国の電力需要は2035年までに2倍以上になると予測されており、同アプローチは各国の開発目標や国別気候目標(NDC)に応じた最適なエネルギー移行の実現を支援するものである。両機関は、原子力は系統の安定性とレジリエンスを強化する継続的なベースロード電源であり、安定した電力供給は、インフラ、農業、医療、観光、製造業など、雇用創出を担う産業にとって不可欠であるとの共通認識にたつ。さらに、原子力は高レベルな人材雇用を創出し、経済全体への投資を刺激するほか、電力需要の変動への対応や周波数調整も可能で、再生可能エネルギーの導入拡大にも貢献するものだと指摘する。世界銀行グループのA. バンガ総裁は、「工場も、病院も、学校も、水道インフラも、そして雇用も、電力を必要としている。AIの進展と経済開発が進む中で、信頼性が高く、手頃な価格の電力供給を各国が確保できるよう支援していく。だからこそ、原子力を解決策の一部として受入れ、世界銀行グループとして再び選択肢に加えることとした。特に原子力は、現代経済に不可欠なベースロード電源を提供する。IAEAとの連携は重要な一歩。今後は専門知識を深め、原子力を選択する国々を支援し、安全・安心・持続可能性を原則にすべての取組みを進めていく」と意欲を示した。世銀発足以後、原子力発電への融資は、1959年、イタリア南部のガリリアーノ原子力発電所(BWR、16.4万kWe、1982年閉鎖)建設プロジェクトへの4,000万ドル相当、建設費のほぼ3分の2に充てる融資が最後で、以降は途絶えていた。IAEAのグロッシー事務局長は、「本協定は、昨年6月にワシントンで開催された世界銀行グループ理事会で原子力への融資解禁を訴えてから以降1年間の共同作業の成果であり、記念すべき節目である」と述べた上で、「この画期的なパートナーシップは、原子力に対する世界の現実的な再評価を象徴するものであり、他の多国間開発銀行や民間投資家が原子力をエネルギー安全保障と持続可能な繁栄のための有効な手段と見なす道を開く」と語った。本協定により、IAEAは以下の3つの主要分野で世界銀行グループと連携する。原子力に関する知識の構築原子力安全・セキュリティ・保障措置、国家エネルギー計画、新技術、燃料サイクル、原子炉のライフサイクル、廃棄物管理などに関する世界銀行グループの理解を深める。既存の原子力発電所の運転期間延長多くの原子炉が40年の運転期限を迎える中、既存炉の安全な運転期間延長を通じて、低炭素でコスト効率の高い電力供給を支援する。小型モジュール炉(SMR)の推進柔軟な展開が可能で初期費用が低く、途上国での広範な導入が期待されるSMRの開発を加速する。現在31か国が原子力発電を導入しており、原子力発電は世界の電力の約9%、低炭素電力の約4分の1を生み出している。また、開発途上国を中心とする30か国以上が原子力導入を検討または準備しており、安全・安心・持続可能な導入に向けIAEAと連携してインフラ整備を進めているという。グロッシー事務局長は、「SMRは、貧困削減と発展の原動力となる、クリーンで信頼できる電源になる大きな可能性を秘めているが、資金調達は依然として大きな課題。本協定は、その課題を取り除くための重要な第一歩だ」とその意義を強調した。

27 Jun 2025

521

イタリアのアンサルド・ヌクレアーレ(Ansaldo Nucleare)社、同経済開発省傘下の新技術・エネルギー・持続可能経済開発局(ENEA)、ベルギー原子力研究センター(SCK-CEN)、およびルーマニアの国営原子力技術会社(RATEN)の4者は6月16日、第4世代の鉛冷却式の小型モジュール炉(SMR)の設計と商業化に取組むため、「イーグルス・コンソーシアム(Eagles Consortium)」を設立した。設立の調印式は、ルクセンブルクにおける欧州委員会のエネルギー理事会の開催に合わせて執り行われ、イタリアのG. ピケット=フラティン環境・エネルギー安全保障相、ベルギーのM. ビエ・エネルギー相、ルーマニアのC. ブショイ・エネルギー省次官らも同席した。同コンソーシアムは、欧州の産業界のリーダーと原子力研究機関とのユニークなコラボレーション。純粋に研究ベースのイニシアチブとは異なり、ワーキンググループのすべての活動は商業化に焦点を当てている。ベルギー、イタリア、ルーマニアの産業のノウハウと液体金属に関する深い専門知識を組合わせ、研究開発から市場展開までの明確な見通しを確保し、ヨーロッパの次世代炉分野におけるリーダーシップのさらなる強化を目指している。「EAGLES-300」と名付けられる第4世代の鉛冷却高速炉のSMR実証炉を2035年までに稼働、2039年までに完全な商業用の鉛冷却高速炉(LFR)を実現させたい考えだ。2024年には、EAGLES-300が、欧州SMR産業アライアンスの理事会によって、選定されている。EAGLES-300の主な特長は以下のとおり。高出力かつ電力網への柔軟性:出力は約35万kWeで、産業用熱供給や水素製造にも適応可能モジュール設計:建設コストの低減、建設期間の短縮、柔軟な展開を実現最適化された燃料管理:燃料リサイクルによるMOX燃料を使用し、放射性廃棄物の削減と持続可能性の向上を図る技術的・エンジニアリングの成熟度の確保のため、同コンソーシアムは以下の2つの主要な試験施設を活用するという。ベルギー・モル(Mol):LEANDREA技術実証施設で、燃料や材料の試験を中心に実施。ルーマニア・ピテシュティ(Pitești):既存のALFRED(Advanced Lead-cooled Fast Reactor European Demonstrator) プロジェクトを改修し、商業展開への橋渡し役に。

27 Jun 2025

464

米国の原子力開発ベンチャー企業のテラパワー社は6月18日、6.5億ドル(約941億円)の資金調達を完了したことを明らかにした。この資金調達には、米国の半導体大手であるエヌビディア(NVIDIA)社の投資部門であるNVentures社を含む新規投資家と、既存投資家であるテラパワー社の創業者のB. ゲイツ氏と韓国のHD現代重工業が参加したという。資金調達の詳細は明らかにされていない。生成AIの拡大による電力需要の急増に対応するため、米国のIT大手各社がクリーンで安価かつ安定した電力供給が可能な原子力分野への投資を急速に拡大しており、今回のエヌビディア社の出資もその一連の動きのひとつ。今回の資金調達により、テラパワー社は自社が開発するNatrium炉の初号機ならびに米国内外での追加ユニットの迅速な配備計画を推し進める計画だ。Natrium炉は、熔融塩ベースのエネルギー貯蔵システムを備えた34.5万kWeのナトリウム冷却高速炉。貯蔵技術は、必要に応じてシステムの出力を50万kWeに増強し、5時間半以上を維持することができる。これにより、Natrium炉は再生可能エネルギーとシームレスに統合され、より迅速に費用対効果の高い電力網の脱炭素化を目指している。テラパワー社は、2024年3月に米原子力規制委員会(NRC)に建設許可申請(CPA)を行った。NRCとの間ではCPAおよびトピックレポートの提出に関して1年以上にわたるレビューが行われ、NRCは最近、レビューのスケジュールを前倒ししている。また、初号機建設サイトのある米ワイオミング州からは州レベルの建設許可を得ており、2024年6月に起工式を挙行、非原子力部の建設工事を開始した。2026年にNRCから建設許可を取得し、早ければ同年に「ニュークリア・アイランド」(原子力部)を着工、2030年に送電開始を予定している。テラパワー社のC. レベスクCEOは、「当社は、原子力科学のイノベーションが世界にポジティブな影響を与えるという考えに基づき設立された。NVIDIA社による出資は、当社の高い資金調達力の表れ。NVIDIA社が投資家グループに加わったことを誇りに思う」と語った。NVentures社のM. シデーク副社長は、「生成AIが産業を変革し続ける中で、原子力はこれらの能力を強化するより重要なエネルギー源になる」「テラパワー社の技術は、環境への影響を最小限に抑えながら、世界のエネルギー需要を満たす革新的かつ炭素フリーなソリューションだ」と述べた。

25 Jun 2025

812

国営タイ電力公社(EGAT)は6月10日、韓国水力・原子力(KHNP)と小型モジュール炉(SMR)の分野における協力覚書(MOU)を締結した。両者は、SMRに関する基本的な技術知識を共同で研究・交換し、将来のSMRプロジェクトの実現可能性を評価するほか、ワーキンググループを結成してエネルギー関連の経験やベストプラクティスを共有、研修プログラム、現地視察、その他の技術協力などを推進、将来のプロジェクトを支援するための人材育成のためのガイドラインを策定することとしている。タイの電力需要の約6割は天然ガス火力でまかなっており、輸入も25%を占めている(2024年実績)。なお、EGAT発電分は3割であり、残りは中小の独立系電気事業者らが発電している。同国エネルギー省が策定する電力開発計画(PDP)では、エネルギー源を多様化しクリーンエネルギーの割合を増やす必要性を強調しており、「カーボンニュートラル2050」の目標達成に向けて、原子力を含む低炭素エネルギー源の拡大を目指している。両国は原子力安全や人材育成などの分野ですでに長年にわたり協力しているが、今年3月に両政府間で「原子力平和利用に関する協力協定」が締結。協力の枠組みが確立され、両国の原子力協力の大きな転換点となった。MOU締結により、タイの原子力の平和利用基盤を強化し、SMRを通じた脱炭素移行の実現に期待を寄せている。タイEGAT側の調印者である、T. イアムサイ発電所開発・再生可能エネルギー担当副総裁は「SMRはエネルギー安全保障とカーボンニュートラルを同時に達成できる有望な技術」だとし、「世界的に指折りの原子力発電所の運転経験と専門性、技術ノウハウを持つKHNPとの協力は、EGATのエネルギー移行戦略に大きく貢献するだろう」と語った。KHNP側の調印者である、P. インシク海外事業担当副本部長は、「今回のMOU締結は、当社の技術力を共有する重要な出発点だ」と述べ、「今後もEGATと緊密に協力し、タイの持続可能なエネルギーの未来を共に作り、タイをはじめとするASEAN地域のSMR市場への進出を本格化してグローバルなエネルギー移行に貢献する協力モデルを構築していく」と強調した。なお、2022年11月、米国のK. ハリス副大統領(当時)が気候変動対策を目的としたプログラムの一環として、SMRを通じてタイの原子力発電を支援するとの声明を発表。これを受けタイでは電力源としてSMR導入が検討されており、米国務省主導による「SMRの責任ある利用のための基礎インフラ(FIRST)」プログラム下で、エネルギーミックス等に関するワークショップが開催されるなど、協力活動が実施されている。

25 Jun 2025

597

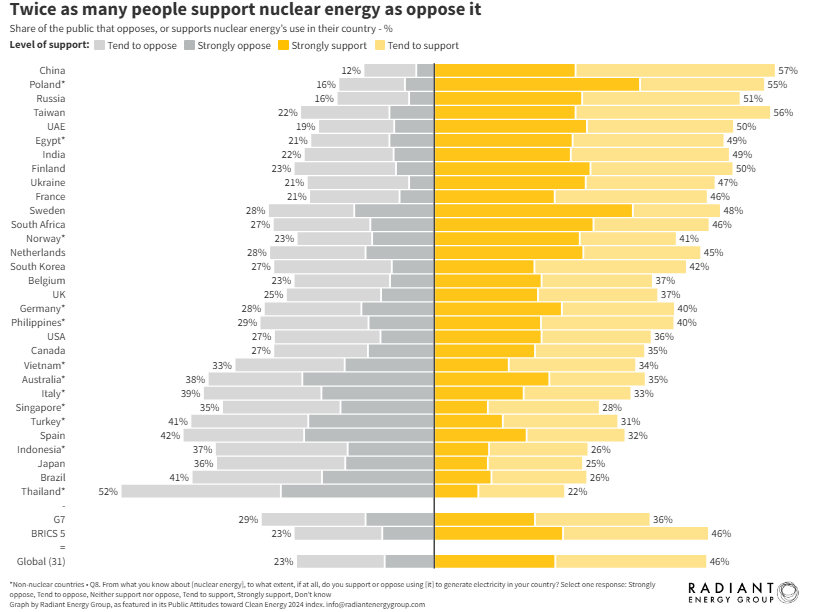

米国のエネルギーコンサルタント会社のラディアント・エナジー・グループ社がこのほど発表した2024年の多国間世論調査結果によれば、原子力発電を支持する人の割合が反対の割合の2倍となる結果となり、世界的に原子力に対する支持が一層高まっている傾向が明らかになった。2023年の調査結果より、支持の割合が増加している。同調査は、ラディアント社が英国の市場調査会社サバンタ社に委託して、2024年11月25日~12月20日(一部の国は別日程)に31か国(うち、運転中の原子力発電所を所有する国は19か国。全運転基数の91%が含まれる)の成人約31,000名を対象にオンラインで実施したもの。本調査は、原子力に対する一般市民の考えを調査した世界最大規模のもので、業界、政府、投資家に対し、国民の期待やニーズを伝えるために一般公開されている。世論調査の結果は以下のとおり。■世界的な世論の動向原子力の支持は反対の倍に世界人口のほぼ3分の2を占める31か国を調査対象とし、うち、原子力を「支持する」と回答した人は46%、一方「反対」は23%。22か国で、支持が反対を上回る。中国、ポーランド、ロシアでは支持が反対の3倍以上に。2023年と比べ、原子力、大規模太陽光、陸上風力への支持が減少多くの国でみられた原子力の純支持(支持-反対の差)の減少は、「支持」から「中立」(支持も反対もしない)への移行によるもの。スペインだけは前年から純支持が増加。原子力は、気候変動対策のセーフガードとして機能し、ネットゼロ目標に対する潜在的な反発に対する保険となる可能性G7諸国の「気候変動懐疑派」の間では、原子力が最も高い純支持(+23%)を得ており、バイオマス(+13%)や陸上風力(+11%)より高い。原子力は大規模太陽光発電よりは支持は低いが、陸上風力やバイオマスより高い回答者の5人に1人が、他のエネルギー源よりも自国で原子力を優先すべきとの考え。原子力が陸上風力やバイオマス、CCS付き天然ガスよりも高い割合。風力や太陽光と並んで原子力を「技術中立的に支持する」層の中で、原子力の優先度が相対的に上がる傾向に。原子力の継続使用と新規建設に賛成「原子力を使い続けたい」人は、「廃止すべき」と答えた人の3倍以上。ほとんどの国で、40%以上が「原子力の新規建設」に賛成。ロシア、ポーランド、ノルウェー、フィンランド、オランダ、スウェーデン、フランスでは、原子力の新規建設への公的補助への支持が、大規模太陽光・陸上風力への補助支持と同水準に。■エネルギー特性に関する認識ほぼすべての国で、健康・安全、信頼性、気候変動対策が三大重要の優先事項に調査対象者の約半数が、「健康と安全」をエネルギー選定の三大重要事項に。一方、86%が原子力使用による健康・安全への影響を懸念。原子力の炭素排出量についての認識は分かれる42%が「原子力は炭素排出がないか、少ない」と答えた一方、48%は「中程度または多い」と回答。原子力のコストは、かつて原子力を廃止した国々で「風力・太陽光より安い」と認識ドイツ、台湾、日本、韓国、スウェーデンのような原子力の段階的廃止を経験した国々では、原子力が「エネルギーコストを下げる技術」として最も高く評価。すべての国で「放射性廃棄物への懸念」は強いが、処分方針・施設がある国では懸念が緩和フィンランド、オランダ、エジプトやトルコ(使用済み燃料をロシアへ返還予定)などでは、放射性廃棄物への懸念は比較的低め。■人口統計別の傾向政治的立場が最大の分断要因。次いで性別・気候変動への関心原子力支持は一般に、右派政党支持者、男性、気候変動に関心のない人、高所得者、60歳以上の人々で最も高い傾向に。オーストラリア、ドイツ、イタリア、日本、韓国、フィリピン、台湾、南アフリカで「政治的立場」が最大の分断要因特に南アフリカでは他国と異なり、左派寄りの有権者が原子力支持層に。■詳細分析原子力に関する基本知識の正誤は、必ずしも支持と相関しない女性、政治的に左派寄りの人々、および気候変動に非常に懸念を持つ層では、回答者が「ウランは原子力の燃料として使用される」という質問に正しく回答したかどうかに関わらず、原子力への支持は一様に低い。風力・太陽光について詳しくない人は、「支持」に流れるが、原子力について詳しくない人は「反対」に傾く傾向環境への懸念項目では、「放射能汚染」を三大懸念に挙げたのは2割未満上位3つの環境懸念は、「気候変動」「大気汚染」「水質およびマイクロプラスチック汚染」。この傾向は性別や国を超えて共通。情報源は「ニュース・テレビ」と「SNS」が主流原子力に関する情報源として最も多く挙げられたのはニュース/テレビとSNS。唯一、ウクライナでは「自分で調べた」が最多に。開発途上国や原子力産業が未成熟な国ほど、新規建設における支援国を最も信頼できると位置づけ開発途上国や原子力産業がまだ初期段階にある国々の回答者の大多数が原子力についてほとんど知らないと答えていることを踏まえると、地政学的要因や技術的以外の要因が、特定の国の原子力信頼度に原子力専門知識よりも大きな影響を与える可能性も。ラディアント・エナジー・グループ社のパートナーである、R. オリントン氏は、「米国のパリ協定からの離脱は、気候政策がいかに不安定であるかの証左。この世論調査では、クリーンエネルギーのうち、気候変動対策に懐疑的な人々が最も支持している原子力が、民主主義社会において脱炭素化の最良の保険手段となる可能性がある」と指摘。同じくパートナーのM. ヒル氏は、「原子力の登場から70年、放射性廃棄物は最も重要な議題として浮上してきた。世界中で共有されている重大な懸念事項であり、原子力の一般的な受け入れを妨げている。放射性廃棄物の解決策を約束していない数十か国と、対策を講じる数か国を調査したが、今後数年間でこの問題に大きな進展があることを期待している」と言及している。

24 Jun 2025

1121

米空軍省(DAF)と国防兵站局(DLA)エネルギー部は6月11日、米国で先進炉と燃料リサイクル開発を進めているオクロ社に、アラスカ州アイルソン空軍基地向けに電力と蒸気を供給する、同社の「オーロラ」発電所の配備に向けて、発注意向書(NOITA)を発出したことを明らかにした。オーロラ発電所の配備は、重要な国家安全保障インフラのエネルギーレジリエンスと信頼性の強化を目的とした、DAFのマイクロ炉のパイロットプロジェクトの位置づけ。オクロ社によるとオーロラ発電所は、実証済みの高速炉技術を活用し、電力網から独立して稼働できるため、アイルソン空軍基地のような遠隔地にある重要任務施設のエネルギーセキュリティにとって最適だという。NOITAは、包括的な評価プロセスを経て、オクロ社を再度指定して発出された。DAFが進める「マイクロ炉パイロット・プログラム」に則して、国防総省(DOD)のDLAエネルギー部はDAFとDODを代表して、2023年8月、オクロ社にNOITAを発出。しかし、連邦請求裁判所に提出された事前異議申立通知を受け、米司法省による適正調査と業者選定プロセスの審査が完了するまで、NOITAは撤回されていた。オクロ社は今後の契約条件下で、オーロラ発電所の設計、建設、所有、運営を行うため、米原子力規制委員会(NRC)から認可取得後、DLAと30年間の固定価格による電力購入契約(PPA)の締結に向けた交渉を開始する予定。なお、DAFとNRCは現在、環境影響評価を準備中であるという。オクロ社のJ. デウィットCEOは、NOITAの発出を受け、「重要任務施設にクリーンで安全なエネルギーソリューションを提供する当社の能力に対する継続的な信頼の証。米国が開拓した高速炉技術の価値を実証しながら、国防のレジリエンス目標を支援できることを光栄に思う」とコメントしている。オーロラは、高アッセイ低濃縮ウラン(HALEU)燃料を使用する液体金属高速炉のマイクロ炉で、出力は顧客のニーズに合わせて1.5万kWeと5万kWeのユニットで柔軟に調整。少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給が可能である。オクロ社は、2027年末までに米アイダホ国立研究所(INL)サイト内でオーロラ発電所の導入を目標に、NRCとの間で許認可申請前活動を実施。年内にCOLの申請を予定している。

23 Jun 2025

757

カナダの核燃料廃棄物管理機関(NWMO)は6月5日、中レベルおよび高レベル放射性廃棄物を地層処分するための新たなサイトの選定プロセスに対する意見の募集を開始した。これはNWMOにとって2番目となる地層処分場プロジェクトであり、2028年から開始するサイト選定プロセスをさらに改善させることが目的。カナダにおける中レベル、高レベル放射性廃棄物は現在、安全に一時貯蔵されているが、超長期的には適していない。NWMOのL. スワミCEOは「国際的な科学的合意により、中・高レベル放射性廃棄物を長期的に管理する最も安全な方法は、地層処分である」と指摘した。NWMOは2024年11月、包括的なサイト選定プロセスを経て、オンタリオ州北西部のワビグーン・レイク・オジブウェイ・ネーション(WLON)–イグナス地域をカナダの使用済み燃料の地層処分施設の建設予定地に決定した。同地域は間もなく、複数年にわたる関係規制当局による許認可プロセスに入る予定である。それに続く第2地層処分場のサイト選定においても、技術的な安全性と地域社会の受入れ意思を主要な選定基準とする方針を堅持するが、2028年からのサイト選定プロセスの開始に先立ち、NWMOは同プロセスについて、前回の使用済み燃料の地層処分向けのサイト選定プロセスで得た教訓を反映するだけでなく、さらに改善するため、広く意見を募集する。第2地層処分場は、中レベル廃棄物および非燃料の高レベル廃棄物、さらに将来的にカナダで新設される原子炉の使用済み燃料を含む可能性もあるという。中レベル廃棄物には、炉内の機器や部品が含まれる。また、非燃料の高レベル廃棄物の例としては、医療用アイソトープの製造プロセスで用いられた微量の材料がある。カナダは世界有数の医療用アイソトープの生産国であり、その多くは、がんの治療や診断、医療機器の滅菌などに使用されている。NWMOで第2地層処分場のサイト選定を担当するJ. ジャシク部長は、「第2地層処分場のサイト選定プロセスの開始前の2年間に、カナダ国民、先住民、ステークホルダーと幅広く対話活動などを通じて市民参加を促進し、信頼と透明性に基づいた関係の構築に尽力する」と強調した。なおNWMOは、第2地層処分場に係わる今後のスケジュールの大枠を示しており、2030年半ばまでに、選定プロセスへの参加に関心を表明したコミュニティを対象に、サイト特性調査や予備的評価を行った上で、サイトを絞り込み、選定。その後、追加的なサイト調査や詳細設計を実施し、関係規制当局による許認可プロセスを経て着工、2050年代には操業開始を予定している。

23 Jun 2025

572

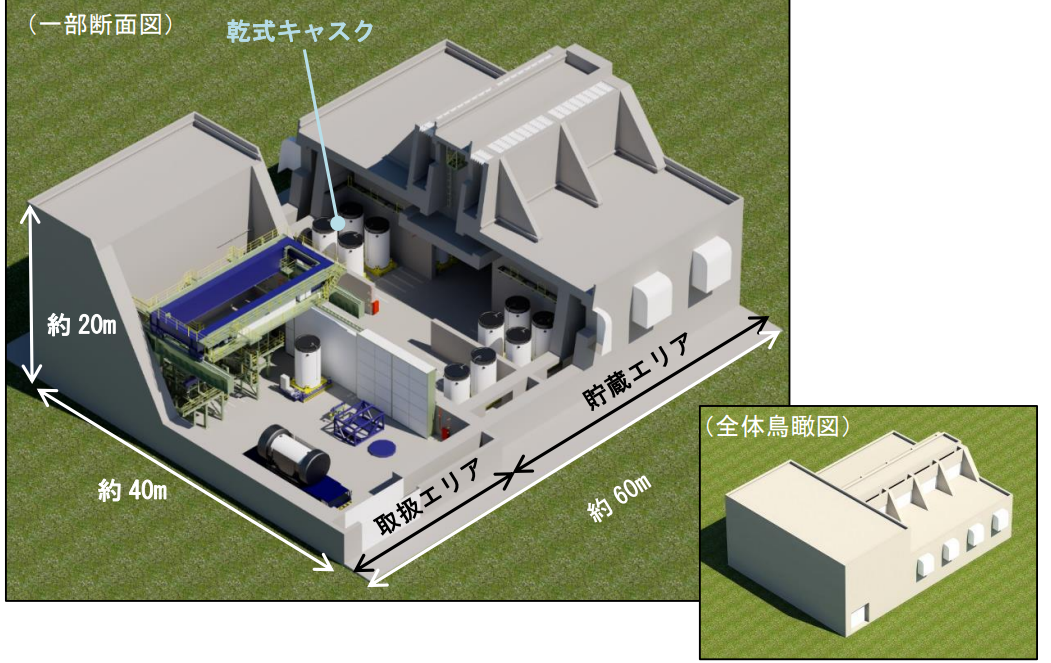

四国電力は7月1日、伊方原子力発電所の敷地内で、「乾式貯蔵施設」の運用を開始したと発表した。同施設は、キャスクに入れた使用済み燃料を空気で冷却しながら保管する施設で、青森県の六ケ所再処理工場へ搬出するまでの間、一時的に貯蔵される。同発電所は、年間およそ35〜40体の使用済み燃料が発生し、これまで主に水中で冷却・保管(湿式貯蔵)されてきた。電力各社で進められている乾式貯蔵は、2011年の東日本大震災時、福島第一原子力発電所でもその頑健性が確認されており、原子力規制委員会でもその普及を推奨している。伊方発電所は現在、3号機(PWR、89.0万kWe)が運転中で、1・2号機はすでに廃止措置に入っている。2020年9月にサイト内での乾式貯蔵施設設置に係る原子炉設置変更許可を取得し、2021年11月に工事を開始していた。運用開始となった乾式貯蔵施設は、鉄筋コンクリート造り(東西約40m、南北約60m、高さ約20m)の建屋で、貯蔵容量は、乾式キャスク45基分、最大約1,200体の燃料集合体を収納できる。使用される乾式キャスクは、4つの安全機能(閉じ込め、臨界防止、遮へい、除熱)を有し、六ヶ所再処理工場等への輸送容器としても転用できるため、容易に発電所外へ搬出することが可能だ。四国電力は、「更なる安全性・信頼性向上に向けて不断の努力を重ね、一層の安全確保に万全を期してまいります」とコメントしている。

02 Jul 2025

406

新潟県は6月29日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関する県民公聴会を実施した。同公聴会は、新潟県の花角英世知事が再稼働をめぐる是非を県民に問う場として掲げ、8月末までに県内5か所で開催する。初回の同日は、柏崎・刈羽エリアの住民が対象となった。18名の参加を予定していたが、2名が欠席し、新潟県商工会議所連合会など6団体から8名、一般公募が8名の計16名が参加した。賛成7名、反対5名、条件付き賛成2名、1人が再稼働に「疑義がある」とし、残る1名は賛否を明かさなかった。県トラック協会の推薦を受けて出席した柏崎市在住の70代の男性は、「日本は化石燃料に大きく依存しており、国内に資源がない。エネルギー供給の不安定さを解消するため、また、脱炭素電源として原子力が担う役割は大きいと考えている。柏崎刈羽原子力発電所は同地域や新潟県のみならず、国にとっても重要な資産。私自身、発電所周辺のUPZ(緊急防護措置区域)に住んでいるが、活用しない手はない」と述べ、賛成の立場を示した。また、新潟県商工会議所連合会から推薦を受けた柏崎市在住の60代の男性は、「現在、発電所では多くの新潟県民が勤務し、その中でも多数が柏崎刈羽地域に住む人々である。再稼働が進む西日本と比べ、電気料金の地域格差も広がっており、これは産業界や家庭にも影響を及ぼしている」と述べた。その一方で、「立地地域にとっての真の安心・安全は、原子燃料サイクル全体の完成であり、その責任を国に果たしてほしいと思う」と述べ、今後の課題を口にした。一方で、柏崎市在住の70代男性からは「避難道路がまだ完成していないほか、内閣府が定めた広域避難計画の緊急時対応の実効性を疑問視している」といった声もあがるなど、賛否が交錯する公聴会となった。花角英世知事は、県内市町村長との懇談会を5月下旬から行っており、これを「夏いっぱい」まで実施する見解を示している。そのため、同公聴会の開催終了を見込む8月末以降に、再稼働の是非の判断がくだされる見通しだ。

01 Jul 2025

591

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は6月27日、定例の記者会見を行い、プレスリリースや活動報告、また、記者からの質疑に応じた。増井理事長はまず、6月19日に行われた「第1回日本・カナダ原子力フォーラム」の概要を紹介。同フォーラムは、両国の原子力産業界のビジネス交流の促進が目的で、カナダから17社・33名、日本からは32社・53名が参加し、活発な意見交換が行われるなど、「とても盛況だった」と述べた。このほか、双方の官民代表による講演や、技術・事業に関するパネルディスカッションを実施したことや、カナダの国立研究機関や大学関係者が来日し、日本側の多くの参加企業との交流が行われたことを説明。多くの参加者から、「非常に有意義だった」「今後の連携につながる機会となった」といった前向きな声が多く寄せられたことなどを伝えた。増井理事長は「カナダは、西側諸国初のSMR(BWRX-300、30万kWe)の実用化計画が進むダーリントン原子力発電所があり、以前から着目していた国のひとつ。今回のフォーラムを通して、両国の原子力政策や産業の現状について理解を深める貴重な機会となり、将来的なビジネス連携の可能性を探る上でも大きな意義があった」と述べ、引き続き産業界・関係機関と連携していく考えを示した。その後、記者から、「SMRの導入が実現間近のカナダと比べ、なぜ日本では具体的な話進まないのか」を問われ、増井理事長は、「日本では、新たなサイトを確保するのが現実的に難しく、既設炉のサイト内の有効活用が前提となっている。そのため、導入の道筋が明確である次世代型の高温ガス炉や大型炉の開発が優先されている」と述べた。また、「カナダの規制機関はすでにSMR(BWRX-300)に対して設計認証を出しているが、これは米国などで認証を受けた技術をベースにしているため、審査項目の一部が省略され、簡素化が図られている」と説明し、両国の原子力規制当局の連携について触れた。また、増井理事長は、6月6日に全面施行された「GX脱炭素電源法」について、原子力産業界にとって大きな意味を持つものであり、非常に歓迎すべきものだと受け止めている」とコメント。同24日に専門委員として出席した原子力小委員会での自身の発言については、「原子力発電電力量の見通しの明確化、資金調達と投資回収のあり方についてはさらなる検討が不可欠」とあらためて強調した。

30 Jun 2025

393

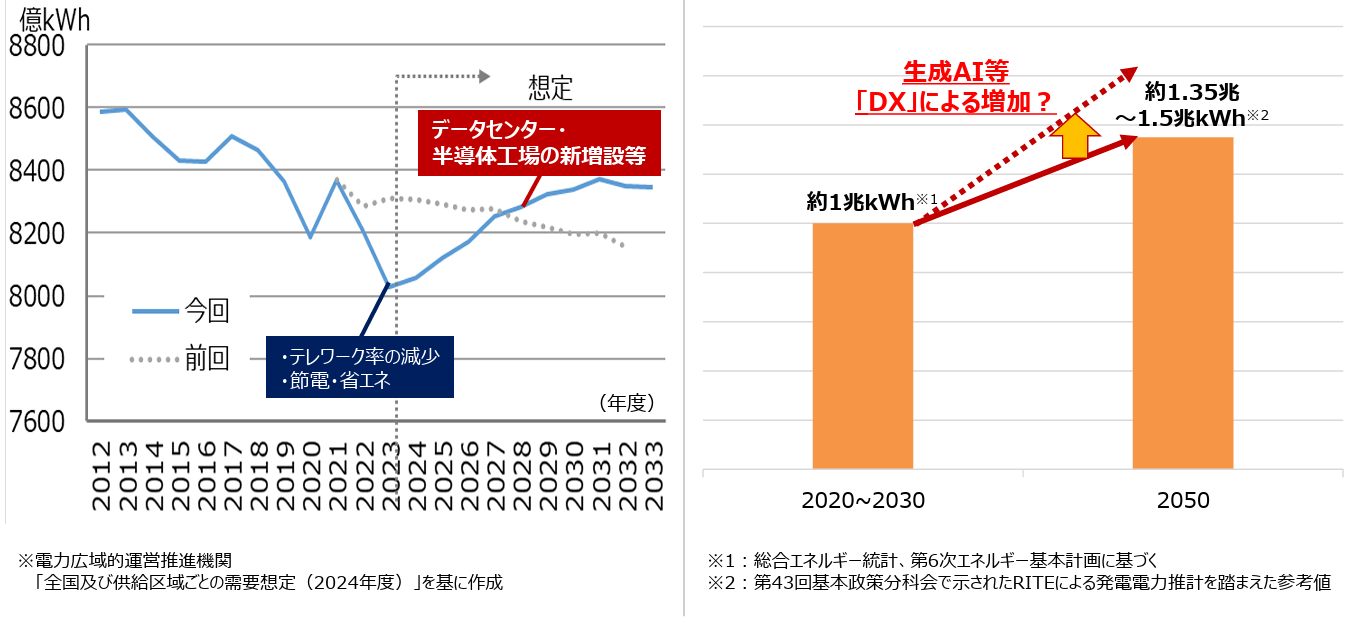

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)が6月24日に開催され、第7次エネルギー基本計画を踏まえた原子力政策の具体化に向けて議論された。同委員会では、次世代革新炉の開発・導入や既設炉の最大限活用、サプライチェーンと人材の維持、SMRの国内実証、投資環境の整備などについて、どのような観点や仮定の下であれば定量的な見通しを示せるかが議論され、「第7次エネルギー基本計画は決定されたものの、再生可能エネルギーと並ぶ脱炭素電源として原子力を活用するには、具体化すべき課題が数多く残されている」といった意見が多くの委員から示された。委員の日本エネルギー経済研究所の山下ゆかり氏は、フランスを例に挙げ、「同国では2022年2月に、2050年までに6基から14基の大型原子炉と数基のSMRの新設計画を発表し、原子力の延長に必要な技術開発の準備を進めている。ただ、需要側供給側の双方に様々な不確実性があるため、原子力発電の目標数字を示すことが困難で、リスクとなることも理解する」と述べた。また、同じく委員のみずほ銀行の田村多恵氏は、「今後、革新炉の開発が進めば、炉型ごとに違ったサプライチェーンが必要になるかもしれない。定量的な見通し、将来像の設定は難しいが、実効性のある数値が示されることに期待する」と述べた。他にも、委員のSMBC日興証券の又吉由香氏は、「原子力発電設備容量の見通しと将来像を定量的に示すことは重要だが、一方で年限を定めた見通しの提示には不確実性が伴う。何年で何基の市場投入ペースといったベンチマーク議論から発展させていくプロセスも重要だ」と述べ、発電事業者、業界団体、規制当局らをまたいだ統合的な推進をつかさどる司令塔を作り、機能させることの重要性を訴えた。専門委員として出席している日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、原子力が「どれだけの容量がいつまでに必要か」という長期にわたる時間軸と開発規模の明示、そして、資金調達・投資回収制度の検討、サプライチェーンの課題解決、の3点を訴え、今後も政府と産業界が連携して継続的に取り組むことが重要であると述べた。〈発言内容は こちら〉黒﨑健委員長は、第7次エネルギー基本計画で「2040年度の電源構成に占める原子力発電比率を2割程度とする」という方向性が示された中で、「実効性がある具体的な計画を出すのは大きな宿題だ」と述べたほか、福島第一原子力発電所の廃炉対応や六ヶ所再処理工場の審査延期問題を指摘し、竣工後を見据えたバックエンド事業の議論の重要性を強調した。また、今回の会合では、原子燃料サイクルの推進に向け小委の下に作業部会を新設することが決定した。

27 Jun 2025

836

日本政府は6月13日、2024年度版のエネルギーに関する年次報告(通称:エネルギー白書)を閣議決定した。本白書は、エネルギー政策基本法に基づく法定白書で、2004年から毎年作成され、今回が21回目となる。同白書は例年3部構成となっており、第1部は、福島復興の進捗と原子力安全対策、各年度のエネルギーを取り巻く動向を踏まえた分析など、第2部は国内外のエネルギーに関するデータ、第3部は前年度に講じたエネルギー政策や支援策の実施状況、を中心にまとめられている。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が長期化しているほか、直近では、イランと米国の間で新たな緊張の火種が生じており、各地で情勢の不安定化が懸念されている。それに伴い、化石燃料の需給バランスが崩れ、以前から日本でも電気・ガス代やガソリン価格が高止まりしているが、回復の兆しは見えない。そして、米トランプ政権は、脱炭素政策を転換し、アラスカ州での資源開発の加速に意欲を示したことにも触れ、「安定供給や価格に影響を与えるリスクが顕在化している」と分析した。そのため、既存の原子力発電所よりも安全性や燃料の燃焼効率が高い「次世代革新炉」の早期実用化や、薄く折り曲げられる「ペロブスカイト太陽電池」など、次世代技術の活用を推進し、脱炭素化と電力の安定供給を両立する必要性を強調している。また、発生から14年が経過した東京電力福島第一原子力発電所の事故に関しては、デブリの取り出しや処理水の処分を着実に進めることで「復興に向けた道筋をこれまで以上に明確にしていく」と記されている。

24 Jun 2025

866

日本原子力産業協会とカナダ原子力協会(CNA)は6月19日、東京都港区の在日カナダ大使館で「第1回 日本・カナダ原子力フォーラム」を開催。80名を超す参加者が詰めかけた。両協会は、2021年に協力覚書を締結しており、今回のフォーラムはその活動の一環。両国の原子力産業界のさらなるビジネス交流の促進を図り、協業の在り方を模索するのが目的。カナダ側はCNAのほか、原子力研究所、在日カナダ商工会議所、各州政府在日事務所、原子力関連企業らが参加した。冒頭挨拶に立ち、日本原子力産業協会の増井理事長は、「CANDU炉に象徴されるように、カナダは原子力技術の面で世界をリードし、日本とはウラン供給などにおいて長年協力関係にある。また、西側諸国初のSMR(BWRX-300、30万kWe)実用化計画が進むダーリントン原子力発電所において、日本企業が関与するなど、以前から着目していた国のひとつだ。このフォーラムを通じて両国の新たな連携の芽が育まれる契機となってほしい」と述べた。CNAの一行は翌20日、福島県双葉郡に位置する東京電力廃炉資料館と、福島第一原子力発電所を視察。廃炉資料館では、東日本大震災の発生から原子炉の冷温停止までの経緯や、現在進められている廃炉作業の詳細について、映像や展示物を通じて説明を受けた。また、福島第一では、1~6号機の現状や処理水の海洋放出の流れ、燃料デブリの取り出しに関する取り組みについて、約1時間の構内バスツアーを通じて視察し、理解を深めた。CNAのジョージ・クリスティディス理事長は福島県での視察を終えて、「日本の原子力産業界関係者のレジリエンスに大きな感銘を受けたほか、緻密に計画された工程で廃炉作業に取り組んでいることを学んだ。この事故によって発生した犠牲や痛みを軽んじるつもりは一切ないが、ここで得られた知識や技術には大きな価値がある」と述べ、福島第一での経験が、今後多くの国の廃炉プロジェクトにも活かされるとの期待を示した。

23 Jun 2025

715

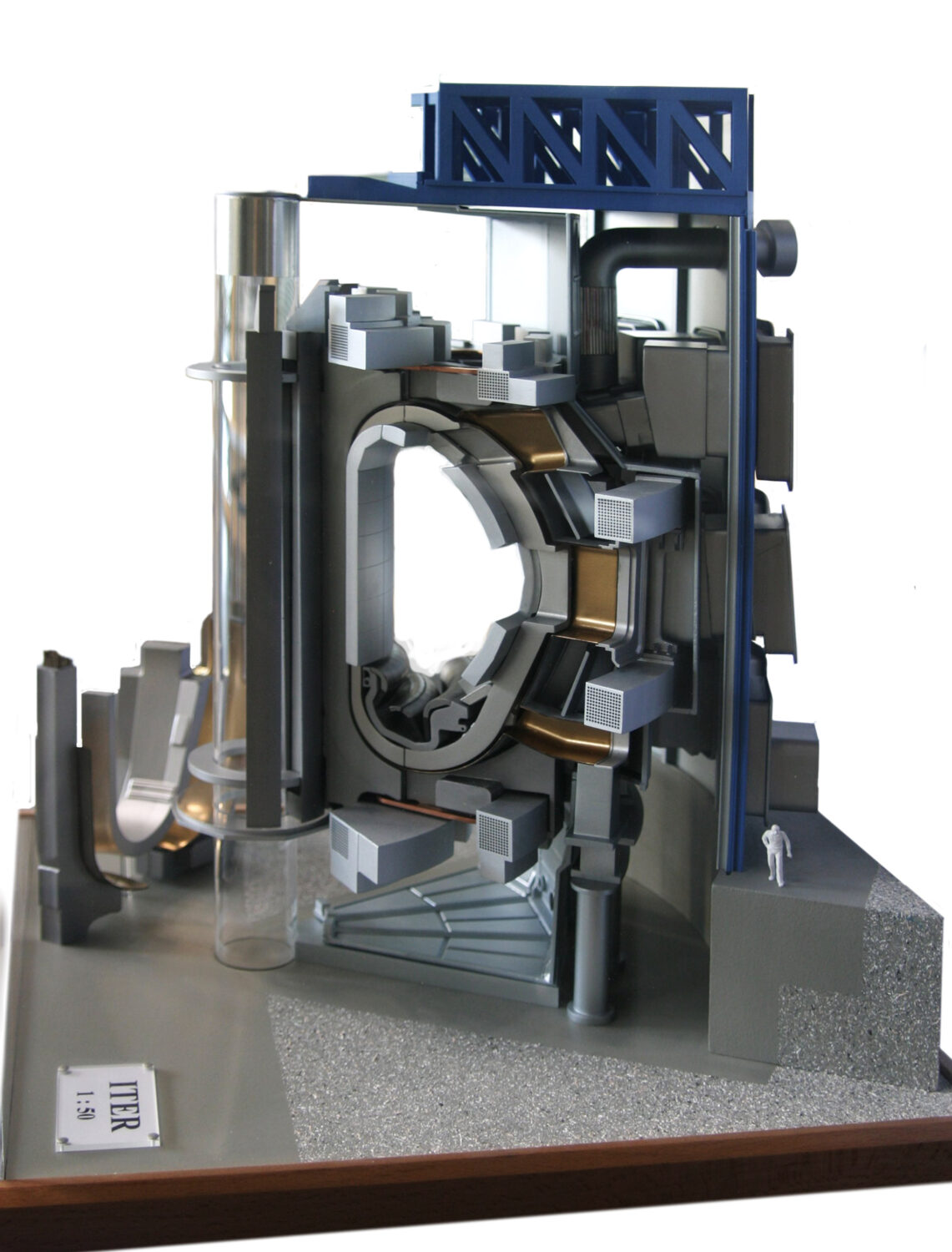

内閣府は6月4日、核融合エネルギーの開発と推進を掲げた「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を改定した。2023年に策定された同戦略の改定は今回が初めてで、「世界に先駆けた2030年代の発電実証を目指す」と明記し、実現に向けた具体的な指針を打ち出した。改定された同戦略の冒頭では、日本の低いエネルギー自給率を踏まえ、化石燃料からクリーンエネルギーへの移行と同時に、エネルギー安全保障を確保する重要性が強調されている。昨今の異常気象の激化や地政学的リスクの高まりを背景に、核融合はCO₂を排出せず、海水中に豊富に存在する重水素を燃料とすることで、資源の偏在性を克服できる。こうした特性から、核融合は現代の多様なエネルギー課題を解決する可能性を秘めた「夢のエネルギー」として注目されている。今回、内閣府は今後10年を見据え、「フュージョンエネルギーの産業化」をビジョンに掲げた。次世代のグローバルエネルギーとして期待されるフュージョンエネルギーの実用化に向け、技術的優位性を活かして市場での勝機を狙っている。今回の戦略改定を通じて、国が主導して開発を進める姿勢を打ち出すことで、民間からの投資を呼び込む狙いがある。そして、改定後の最初の協力国として英国を選出。両国は核融合技術の開発協力に関する覚書を交わし、6月19日にロンドンで署名式が行われる予定だ。施設の相互利用や人材育成、安全規制の整備でも協力する方針だという。

19 Jun 2025

1507

三菱重工業は6月17日、英国のサイズウェルC(SZC)原子力発電所1~2号機(EPR-1750、172万kWe×2基)向け海水ポンプなど、計5機種34台を受注したことを明らかにした。同社は今後、兵庫県の高砂製作所にてポンプを製造し、運転試験を実施予定の英国トリリアム・フロー・テクノロジーズ社に、順次納入を進める。このトリリアム社が、プロジェクト管理、モーターの調達、工場試験、現地据付指導を手掛ける予定だ。SZCは、フランス電力(EDF)と英国政府が英国東部のサフォーク州サイズウェルにて計画するプロジェクトで、英国ですでに建設が始まっているヒンクリーポイントC(HPC)原子力発電所1~2号機(EPR-1750、172万kWe×2基)と同一設計。三菱重工はこれまでに、HPC向けにポンプ5機種、計34台を受注・製作しており、今回もその流れを受けた受注となった。

18 Jun 2025

1063

東北電力は6月16日、2024年3月に竣工した女川原子力発電所(BWR、82.5万kWe×2基)の防潮堤かさ上げ工事が、2024年度の公益社団法人土木学会の「技術賞」、および、公益社団法人地盤工学会の「技術業績賞」を受賞したと発表した。いずれの賞も、土木・地盤分野における優れた技術や、社会の発展に大きく寄与したことが認められたプロジェクトに贈られる最高峰の技術賞で、同社としては初の受賞となった(施工した鹿島建設株式会社と共同受賞)。2013年5月に着工した同工事は、東日本大震災の教訓と最新の科学的知見を踏まえ、津波や地震などの自然災害に対する安全性をさらに高めることを目的に実施された。津波の流入を防止するため、岩盤を支持層とした鋼管式鉛直壁およびセメント改良土による盛土堤防で構成された「防潮堤」を敷地の海側に設置。海抜約29mという国内最大規模の高さを誇る。また、防潮堤の前面には漂流物防護工を設置し、漂流物衝突や地盤液状化などの複合リスクに対応した構造となった。工事途中には、安全性向上のための追加補強や、施工済みの杭の深部の地盤改良など、難易度の高い工事がいくつも発生したが、さまざまな技術的工夫を重ね、品質と安全を確保しながら、2024年3月に完成。こうした課題克服に向けた工夫や技術開発が、社会や技術の発展に大きく貢献したものとして、高く評価された。同社は「引き続き『原子力発電所の安全対策に終わりはない』という確固たる信念のもと、さらなる安全性向上に取り組んでまいります」とコメントしている。

17 Jun 2025

813

日本原子力産業協会は6月13日、定時社員総会を日本工業倶楽部(東京・千代田区)で開催し、2024年度決算および事業計画、2025年度の事業計画・予算案がそれぞれ報告、承認された。総会には、委任状を含む合計322人の会員が出席した。新理事には安藤康志電気事業連合会副会長、竹内努東芝エネルギーシステムズ取締役パワーシステム事業部長CNO、中西宏典発電設備技術検査協会理事長の3氏が就任した。総会の冒頭、日本原子力産業協会の三村明夫会長は、「今年は第7次エネルギー基本計画が閣議決定し、原子力の最大限活用が明確に打ち出され、ファイナンス、サプライチェーン、人材確保・育成といった課題への対応が盛り込まれた。原子力政策がようやく正常化し、力強く前に進みはじめたことは、原子力産業界全体にとって心強いかぎりだ」とコメント。その上で、原子力最大限活用の課題として、1.既設炉の再稼働と建設中プラントの早期完成2.新規建設の具体化3.原子燃料サイクルの確立と高レベル放射性廃棄物の最終処分を挙げた。そして、既設炉の再稼働と建設中プラントの早期完成について、「昨年の女川原子力発電所2号機(BWR、82.5万kWe)と島根原子力発電所2号機(BWR、82.0万kWe)の再稼働により、BWRのサプライチェーンにも動きが見られた一方で、全国には運転開始に至っていないプラントも多く、再稼働の加速が求められる」と指摘。「次世代に安心感と使命感を伝えるには、早期再稼働と現場の安定運営が必要だ」と語った。新規建設の具体化については、「持続可能な技術力の活用やサプライチェーン、人材の確保を支えるためにも、新設計画の着手は喫緊の課題」と述べ、政府に対して、「資金調達や投資回収の事業環境整備を早急に進めるよう求めていきたい」と語った。原子燃料サイクルと高レベル放射性廃棄物の最終処分については、「原子燃料サイクルの確立は、原子力の安定的な活用の前提条件」とした上で、関係者の連携によるさらなる前進を呼びかけた。また、来賓として挨拶に立った加藤明良経済産業大臣政務官は、「世界的に原子力の導入・再稼働が加速する中で、日本も脱炭素・エネルギー安定供給の柱として原子力を最大限活用するために、再稼働や新設、次世代革新炉の開発が重要」と強調。国内原子力産業の基盤・人材の維持強化、海外展開支援にも取り組む意向を示した。政府は政策と予算面で環境整備を進め、産業界には具体化と加速を期待。官民連携で原子力政策の実行を進める必要性を訴えた。同じく来賓の赤松健文部科学大臣政務官は、文部科学省として、次世代革新炉の研究開発や人材育成を強化していく方針を示し、高速実験炉「常陽」や、高温ガス炉のHTTRを活用した実証、核融合エネルギーの官民連携に言及した。さらに、先進的原子力教育コンソーシアム(ANEC)を軸とした産学連携による人材育成の取り組みを重視する考えを強調。産業界の協力を求めつつ、同分野での今後の連携強化に期待を寄せた。

16 Jun 2025

789

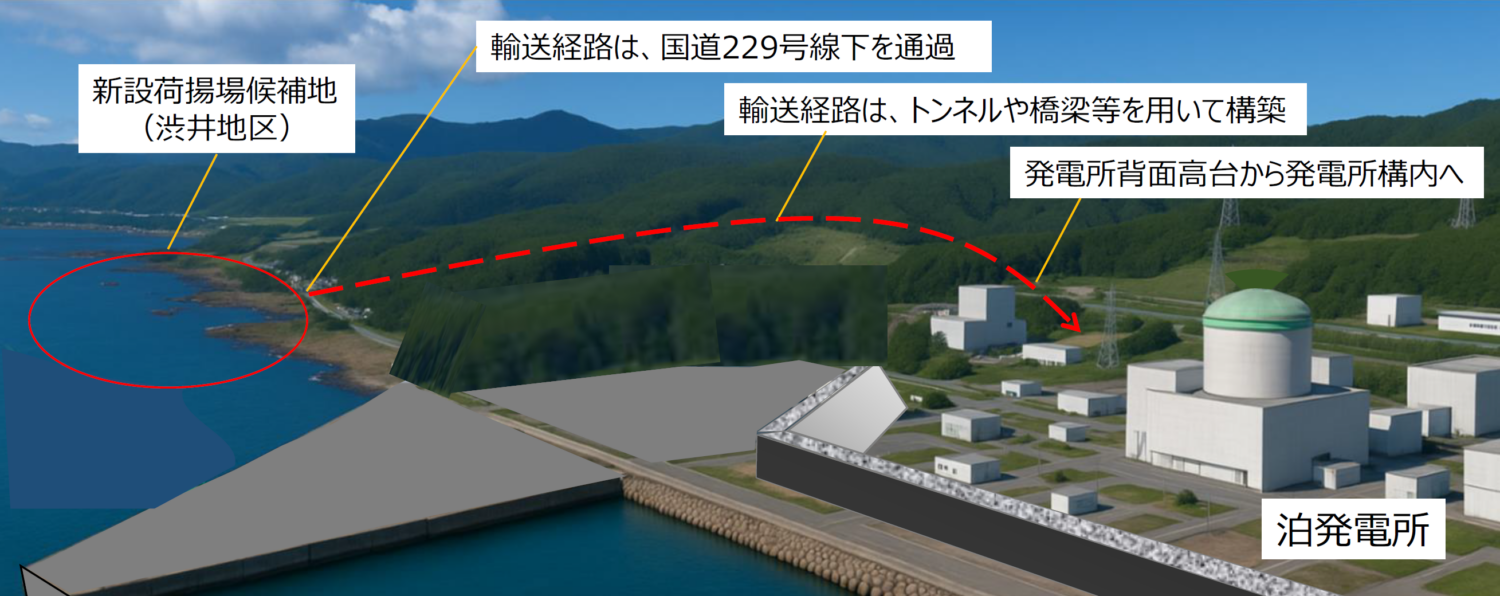

北海道電力は6月11日、泊発電所(PWR、57.9万kWe×2基、91.2万kWe×1基)の再稼働に向けた安全対策の一環として、同発電所の構外北側に新港を建設する計画を発表した。同社は、泊発電所の北側・渋井地区に新たな荷揚場と専用道路を整備し、将来の原子燃料の事業所外運搬に備える計画だ。輸送ルートは新設するトンネルや橋を活用し、周辺の居住地に影響が出ないように設計。防護フェンスや監視カメラ、警備員の配置など、構外においても構内と同等の安全対策を徹底し、異常事態への対応も既存の防災計画に基づいて行う。例えば、泊発電所専用港湾に停泊する燃料等輸送船が、津波に伴い漂流し、防潮堤など津波防護施設を損傷させる可能性がある。これを防ぐために、燃料等輸送船を泊発電所専用港湾に入港させず、構外に新たに設置する荷揚場にて燃料等の搬入出を行うことも可能となる。同社は「引き続き、荷揚場および専用道路の新設に向けて、原子力規制委員会はもとより、その他関係機関、地元の皆さまをはじめ、道民の皆さまにご理解いただけるよう、しっかりと説明を尽くしてまいります」とコメントしている。

13 Jun 2025

2005

東京電力は6月10日、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)で、燃料装荷を開始した。6号機は、新規制基準を踏まえた安全対策工事の施工や、燃料装荷までに行う使用前事業者検査を実施し、同日、原子力規制委員会の承認を受けている。また、5月22日の稲垣武之柏崎刈羽原子力発電所長の定例会見にて、同社の保安規定に定められた、重大事故が発生した際の対応が出来るかを確認する「シーケンス訓練」と「大規模損壊訓練」をそれぞれ5月13日から15日と、5月21日に実施したことを報告した。6号機では制御棒を挿入した後、使用済み燃料プールにある872体の燃料を1体ずつ専用の装置でつり上げて原子炉に移し、約2週間かけて順次装荷していく予定。これにより、再稼働に向けた準備が先行する柏崎刈羽原子力発電所7号機(ABWR、135.6万kWe)に続き、技術的な準備が最終段階に入る見通し。順調に進めば、8月中にも再稼働が可能な状態となる。同社は、今回の燃料装荷について「課題等が見つかれば立ち止まり、必要な対策を講じる」とコメントしている。

12 Jun 2025

1258