国内NEWS

25 Feb 2026

102

電気事業連合会が最新のプルトニウム利用計画を公表

海外NEWS

25 Feb 2026

148

韓国 SMR特別法が国会で可決

国内NEWS

24 Feb 2026

547

クリアランス金属を公共工事に活用 福井県で全国初の事例

海外NEWS

24 Feb 2026

504

米NRC 許認可審査の迅速化へ組織再編に着手

海外NEWS

24 Feb 2026

484

米上院議員 先進炉のコスト超過リスク軽減へ超党派で法案提出

海外NEWS

20 Feb 2026

572

ハンガリー パクシュ5号機が着工

国内NEWS

20 Feb 2026

730

SAKANA&JAPAN FESTIVAL 2026 開催 23日まで 「発見!ふくしまお魚まつり」を同時開催

国内NEWS

20 Feb 2026

529

六ヶ所村観光協会が都内で物産展を開催 魚ジャパンフェス in 代々木公園にも出展

韓国の科学技術情報通信部(MSIT)は2月12日、「小型モジュール炉(SMR)の開発促進および支援に関する特別法」制定案が同日、国会本会議で可決されたことを発表した。政府が5年単位のSMR研究開発の基本計画を策定し、財源調達やサプライチェーンの構築などを後押しする。人工知能やデータセンターの電力需要の急増、カーボンニュートラル目標の達成に向け、無炭素電源としてSMRが世界的に注目されている。一方、韓国の原子力法体系は大型原子力発電所を中心に構成されており、SMRを集中的に支援する法的基盤は存在せず、韓国の原子力産業界はSMR政策の一貫性を確保し、研究開発にスピード感を与える特別法の制定を継続的に要求していた。特別法の制定により、SMRに対する明確な法的支援根拠を整備し、SMRの技術開発の全過程を体系的に支援することで、エネルギー安全保障の強化およびグローバル市場での競争力の向上をめざす。今回可決された特別法は、科学技術情報通信・国防委員会に提出されたSMR関連法案3件を、国会審査過程において与野党合意により一つの法案に統合して整備したもの。MSITは今回の特別法について、SMRの研究開発と実証が加速化され、韓国がグローバル市場において主導権を握るための基盤になるとしている。特別法で定める政府による支援施策は以下のとおり。―MSITはSMR開発の政策目標、研究開発推進戦略、財源調達、サプライチェーン構築に係る基本計画を5年ごとに策定、その実効性を高める施行計画は1年ごとに策定(第5条~第7条)―MSIT長官が委員長を務め、省庁横断的なSMR研究開発政策の司令塔となるSMRシステム開発促進委員会の設置・運営(第8条)―SMR関連法令および制度改善の根拠を明文化(第9条)―民間企業と研究機関によるSMR研究開発と迅速な技術実証に向けたサイトと財源確保の支援(第10条~第11条)―民間企業、公共機関などによる共同出資会社設立への支援。民間主体によるSMR関連研究組合の設立・運営支援(第12条)―大学・研究所・企業が密集した地域を開発特区に指定し集積効果を最大化するSMRシステム研究開発特区の指定(第13条)―専門人材育成機関の指定、教育および訓練に要する費用支援などを通じた専門人材の育成(第14条)―国際協力促進による民間の標準化事業の推進を支援(第15条)―広報および教育コンテンツなどの開発・普及を通じた社会的受容性確保施策の推進(第16条)などがある。本特別法は、国務会議および大統領の裁可を経て公布され、公布後6か月に施行される予定。MSITは法施行までに下位法令を整備し、施行後1年以内に「第1次SMR開発基本計画」を策定する。また、民間企業とともにSMRの技術開発と設計を完了させ、商用化への移行を加速するため、新規大型プロジェクトも早期に推進する方針だ。韓国原子力産業協会(KAIF)は本特別法成立への歓迎を表明。原子力産業界がSMRを将来の重要な成長エンジンと認識し、韓国が世界市場をリードする取組みに積極的に参加・協力していく意向を示している。原子力安全委員会は2030年までにSMR規制体系構築へ原子力安全委員会(NSSC)は同12日、2030年までにSMR規制体系を整備する「SMR規制体系構築ロードマップ」を発表した。既存の大型軽水炉中心の現行規制を見直し、船舶搭載や熱供給、水素生産など多様な用途に対応する設計特性をふまえた安全審査制度を構築する。NSSCは「原子力規制の独立性と安全最優先の原則を前提に、世界的なSMR開発競争で遅れを取らないよう、先制的に安全規制体系を整えていく」としている。NSSCは2023年に「SMRの安全性規制の方向性」を発表後、詳細な規制体系の改善に着手。関係省庁、開発者、専門機関、産官学の専門家などの意見を取入れ、ロードマップを策定した。NSSCは2030年までの今後5年間で、既存の大型炉ベースの安全規制体系を段階的に改編する。まず、発電用・研究用・教育用の原子炉と規定された既存の認可体系を、船舶用、熱供給用、水素生産用など多様な目的と設計を包括できるよう大幅に改編。併せて、SMRごとに設計が異なり、新規かつ革新的な技術を適用する特性を考慮し、これに適合した安全性を検証する方式を導入する。このため、許認可技術基準はコア機能・要件を中心に規定し、事業者が当該原子炉に適した方法論の設定や基準を提示して安全性を立証できるように「(仮称)SMR技術基準に関する規則」の制定も推進することとしている。そのうえで、2027年までに原子力安全規制体系の詳細な改編案を策定、2028年から利害関係者の多角的かつ広範な意見聴取を経て、関連法令と基準を順次改正していく計画だ。なお、新たな設計・技術に対する許認可の予見性を高めるため、事業者(開発者)とのコミュニケーションを一層強化、認可申請前であっても規制機関の審査を受けられる事前審査制度の今年中の導入をめざし、法制度化の準備中である。規制者、開発者、研究者などが共に安全課題を議論する炉型別の規制研究グループも今年前半に運営を開始する予定であるという。NSSCはさらに、2026年に予定されている韓国製SMR「i-SMR」(電気出力17万kWの一体型PWR)の標準設計承認(SDA)申請に向けて、審査指針を年内に作成するとしている。i-SMRの設計前審査は2022年から継続実施しており、SDA審査の効率性向上を図っている。NSSCは、2030年頃に見込まれる「i-SMR」の国内建設と非水冷却型SMRの認可に備え、規制システムの合理化を図り、中長期的に原子力安全規制の全領域を段階的にカバーしたい考え。このため、規制専門機関の人員・組織体制を補強し、国際機関やSMR開発国との規制経験の共有の協力を拡大する方針だ。

25 Feb 2026

148

米原子力規制委員会(NRC)は2月4日、原子力技術の許認可審査の効率化と迅速な導入に向けて、意思決定の合理化および業務機能の統合を柱とする大規模な組織再編に着手すると発表した。再編では、①新規原子炉、②運転中原子炉、③核物質および廃棄物の3つの中核事業分野を中心とする体制へ移行する。各事業分野の中にライセンス(許認可)と検査機能を統合し、プロジェクトの初期段階から両部門が一体的に対応することで責任の所在を明確化するとともに、NRCの管理・支援部門についても統合を進め、組織全体の効率向上を図る方針。NRCのホー・ニエ委員長は、「本再編は、原子力技術の安全な導入を加速するという国家的優先事項に沿ってNRCの組織構造を見直すものであり、より効率的かつ迅速な意思決定を可能にする。地域事務所間で安全プログラムの運用の一貫性向上もめざしている」と述べた。今回の再編は、2025年5月の大統領令「原子力規制委員会改革の命令」および、同年2月の「政府効率化に向けた人員最適化の実施」に基づく要件をふまえたもの。当面は、原子炉安全プログラムの主要ポストの任命を進めるほか、今後60日以内に新たな組織図と変更管理計画を策定し、9月末までの実施をめざす。NRCは、既存施設の安全とセキュリティを最優先に維持しつつ、米国民への説明責任と奉仕を確実にする組織文化を築いていく考えだ。

24 Feb 2026

504

米上院のJ. リッシュ議員(共和、アイダホ州)とR. ガイエゴ議員(民主、アリゾナ州)は2月10日、商業用原子炉の建設に伴うコスト超過リスクを抑制し、投資を加速させることを目的とした「Accelerating Reliable Capacity(ARC)法案」を提出した。初号機(FOAK)特有の不確実性を限定的に政府が吸収することで、民間資金の呼び込みを図り、先進炉の商業化を後押しする狙いがある。初号機の建設では、想定外の工期遅延やコスト超過のリスクが大きく、資金調達面での不確実性が高まることから、投資家の参入をためらわせる要因となっている。同法案は、予期せぬ工期遅延やコスト増大に備える保護措置を設けるとともに、融資条件の改善や限定的な連邦政府の費用分担を通じて、プロジェクトの金融リスクを低減する仕組みを創設する。少なくとも3件以上の先進炉プロジェクトを支援対象とすることが想定されている。具体的には、米エネルギー省(DOE)融資プログラム局(LPO)内に最大36億ドル(約5,500億円)の予算措置を可能とする枠組みを整備する。また、プロジェクトの実際の建設費が当初の基準見積額(予備費等を含まないベース見積)の120%を超えた場合、一定の条件下で連邦政府が費用の一部を負担する仕組みを設ける。支払額は、基準見積額の30%または最大12億ドルのいずれか低い額を上限とし、発電所の運転開始後に保証融資の負担軽減に充てられる。そのほか、対象プロジェクトに対する優遇措置として、当初の基準見積額の最大200%まで融資保証を可能とする特例が含まれる。リッシュ議員は「米国が原子力分野で世界のリーダーであり続けるためには、国内の電力需要増に対応し、海外市場にも供給可能な先進炉の展開が不可欠だ」と強調。ガイエゴ議員も「急増する電力需要に対応する上で原子力は重要だが、新規プロジェクトには企業単独では負いきれない金融リスクがある」と述べ、超党派での法案提出の意義を訴えた。法案は、ClearPath Action、米原子力エネルギー協会(NEI)、Nuclear Innovation Allianceなどが支持。アイダホ国立研究所(INL)のJ. ワグナー所長は、初号機に対するコスト超過への保護は商業展開の加速と産業競争力の強化につながるほか、原子力分野における米国のリーダーシップを維持、強化するものと評価した。

24 Feb 2026

484

ハンガリーのパクシュ原子力発電所増設(パクシュⅡ)プロジェクトの5号機(ロシア製PWR=VVER-1200、120万kWe)で2月5日、原子炉建屋の基礎スラブへの初コンクリート打設が開始された。同日、着工式典が開催され、国際原子力機関(IAEA)のR. グロッシー事務局長、ハンガリーのP. シーヤールトー外務貿易相、ロシア国営原子力企業のA. リハチョフ総裁らが出席した。パクシュⅡプロジェクトは、ロシア設計の第3世代+(プラス)炉のVVER-1200を2基導入する、欧州連合(EU)初の原子力発電所となる。グロッシー事務局長は、「数百もの障害を乗り越えなければならなかったプロジェクトを一つ挙げるとすれば、それはパクシュII。今日はハンガリーだけでなく、世界の原子力産業および持続可能なエネルギー生産にとり重要な一歩だ」と指摘。シーヤールトー外務貿易相は、「パクシュIIは最先端プロジェクトであり、原子力ルネサンスのフラッグシップ。パクシュIIの稼働により、ハンガリーは電力消費量の最大70%を自国で賄うことが出来る」とその意義を強調した。パクシュⅡプロジェクトは、ロシアとの政府間合意により2014年に開始され、プロジェクトコストの大部分がロシアの低金利融資によって支えられている。2022年8月には、ハンガリー原子力庁(HAEH)が同2基の建設に関する主要建設許可を発給。翌7月には大規模なサイト準備工事が開始され、全長2.7kmの遮水壁の建設や掘削ピット下の地盤改良が行われた。HAEHは2025年11月、5号機の基礎スラブへの初コンクリート打設および「ニュークリア・アイランド」(原子力部)の建設許可を発給した。パクシュⅡプロジェクトは、最大40%の現地調達率が見込まれ、ハンガリーとロシアに加え、欧州、アジア、米国の主要企業がパクシュⅡプロジェクトに参加している。ロシアのウクライナ侵略に対する対抗措置としてロシアに大規模な制裁を科しているEUは2024年6月、パクシュⅡプロジェクトを制裁対象から除外。2025年11月には、米国も対ロシア制裁から、パクシュⅡプロジェクトに関連する取引を除外する例外措置を公式に発表しており、同プロジェクトの進展に弾みを与えた。パクシュⅡは、旧ソ連時代に建設されたパクシュ1〜4号機(ロシア製VVER-440、各50万kWe級)に隣接する。同4基は1983~87年に運転を開始し、総発電量の約5割を供給している。公式運転期間の30年を超過したため運転期間が20年延長され、容量の大きい増設2基に徐々にリプレースしていく方針だ。ハンガリーは米国との原子力協力も強化米国のM. ルビオ国務長官は2月16日、ハンガリーのブダペストでV. オルバーン首相と会談し、民生用原子力協力協定を締結した。本協定は、2025年11月に署名された原子力エネルギーに関する覚書に続くもので、「ハンガリーを中東欧地域における小型モジュール炉(SMR)開発の拠点とする」という米国の取組みを強調。加えて、ハンガリーにおける米国製SMRの採用の促進、米ホルテック・インターナショナル社によるハンガリーの乾式使用済み燃料貯蔵の管理を支援する計画を確認している。米国務省は本協定履行により、米国のベンダーに150億ドル以上のビジネスチャンスが生まれ、米国で数千人の雇用創出の見通しを示している。なお、ルビオ国務長官は2月15日、スロバキアのブラチスラバを訪問し、R. フィツォ首相と会談した。今年1月に締結された米スロバキア政府間協定の具体化として、米国の資金提供による、米ウェスチングハウス(WE)社製大型炉の建設にむけた基本設計(FEED)作業の開始に言及。フィツォ首相は、スロバキアが2040年までに出力120万kWeを導入するために、多国籍コンソーシアムの設立への強い関心を表明した。米国は中東欧において、米国の最先端原子力技術導入による地域のエネルギー安全保障の向上、産業力強化を推進していく考えだ。

20 Feb 2026

572

米エネルギー省(DOE)の環境管理局(EM)は2月4日、サウスカロライナ州のサバンナ・リバー・サイト(SRS)にあるHキャニオン(H Canyon)施設でウラン回収事業を再開すると発表した。DOEは、米国の原子力産業基盤の強化とエネルギー自立の推進に向けた戦略的な一歩と位置付けている。再開により、現在国内供給が限られている貴重な同位体の回収が可能となり、科学研究や医療、商業利用を支える体制が強化される。同施設はサイトのクリーンアップ任務の一環として使用済み燃料の処理を継続し、その化学分離能力を活用して再びウランや貴重な同位体の回収を行う。Hキャニオンは、米国で唯一稼働中の生産規模の放射線遮蔽化学分離施設で、1950年代初頭に操業を開始した。同施設は歴史的に、SRSにある原子炉の使用済み燃料からウランとネプツニウムを回収し、核兵器向けの放射性核種を生産してきたが、冷戦終結後は核不拡散と環境浄化を主な任務としている。今回の再開により、先進炉に必要な高アッセイ低濃縮ウラン(HALEU)を生産するほか、供給が限られている貴重な同位体を回収し、燃料サイクル全体を管理する米国の能力を示すものとされる。これは2025年5月の大統領令「原子力産業基盤の再活性化」および「国家安全保障強化のための先進原子炉技術の導入」に即したものである。現在、SRSに保管されている使用済み燃料には、最大で19MT(メートルトン)のHALEUを製造できる量の高濃縮ウランが含まれており、これは複数の小型モジュール炉(SMR)を稼働させるのに十分な量であるとしている。DOEは、最終処分前に使用済み燃料からウランを回収することで、高レベル放射性廃棄物キャニスターを削減し、長期的なリスクとコスト削減も図られ、EMのクリーンアップの前進にも寄与するとしている。

20 Feb 2026

569

英原子力廃止措置機関(NDA)傘下で原子力輸送を専門とするニュークリア・トランスポート・ソリューションズ(NTS)社と、米ウェスチングハウス(WE)社は1月22日、NTS社が開発を進める高アッセイ低濃縮ウラン(HALEU)向け輸送容器「ペガサス」の共同開発に関する戦略的協定を締結した。両社の協力のもと開発を加速し、先進炉向け燃料のサプライチェーンにおけるロシア依存からの脱却をはかる。ペガサスは、先進炉での利用が見込まれるHALEUの輸送専用容器。現在、製造および商業化を見据えた評価作業が進められている。今回の協定により、両社は実用化に向けて開発を加速する。NTS社の共同CEO、B. ウィッタード氏は「提携により先進燃料の安全な輸送に関する当社の専門知識を提供できる」と述べた。WE社も協定について、英米でHALEUを利用可能にする重要な一歩であるとの認識を示した。HALEUをめぐっては、露テネックス社の独占状態にあり、英米両国が濃縮、再転換、輸送インフラ整備を含むサプライチェーンの自立化を進めている。燃料そのものの製造能力だけでなく、安全輸送体制の確立もサプライチェーン構築の重要な要素となる。英国政府は2024年、HALEUの国内輸送能力開発を目的としてNTS社に1,050万ポンド(約19.5億円)を交付。エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)は原子燃料基金(NFF)を通じ、HALEU製造や濃縮能力強化、輸送容器開発など国内8件のプロジェクトに総額2,230万ポンド(約41.5億円)を拠出すると発表しており、NTS社への支援もその一環。一方、米国ではWE社が2024年10月、米エネルギー省(DOE)からHALEUの再転換サービスを提供する事業者の一社に選定された。WE社はHALEU燃料を使用するeVinciマイクロ炉も開発中だ。今回の協定は、英米先進炉市場の拡大に向けた、燃料供給基盤整備の一環と位置付けられる。

19 Feb 2026

424

米エネルギー省(DOE)は2月2日、DOE管理権限下にある先進炉の「認可、サイト選定、建設、運転、再認可、廃炉」について、国家環境政策法(NEPA)の適用除外リストに加える制度変更を発表した。この結果、一部の先進炉プロジェクトでは、NEPAで定めている環境評価書(EA)や環境影響評価書(EIS)の作成が不要となる可能性がある。すでにC. ライトDOE長官は、改定されたNEPA実施手続き文書に1月28日に署名。DOEは来月3月4日まで一般からの意見募集を行っている。1969年に制定されたNEPAは、人間・環境に著しい影響を与える連邦政府の活動について、代替案の検討を含む環境影響評価書(EIS)の作成と公表、それに対して住民が意見を提出するなどの住民参加手続を政府に義務づけている。DOEは今回の制度変更について、「DOEおよび他の連邦機関の知見、現在の技術、規制要件、業界内の慣行」に基づくものだと説明。2025年5月の原子力関連の大統領令のうち、「DOEにおける原子炉試験の改革」ではDOE長官に対し、NEPA遵守に関するDOE規則を見直し、環境影響審査を削減または迅速化するための措置を講じるように指示。一定条件を満たすDOE管理権限下にある先進炉について、NEPAの適切な「適用除外」を求めており、その背景について、「数十年にわたる研究開発により、受動的安全性を備え、設計構造を改善、運転の柔軟性と性能を向上させ、燃料処分リスクを低減する先進炉の試作機が生み出されてきたため」と説明している。DOEのNEPA実施手続きは10 CFR Part 1021に基づき運用されている。今回の改定もその枠組みの中で実施される。DOEは個別案件ごとに、NEPAの適用除外の基準を満たすかどうか、また、通常は除外される行為であっても重大な環境影響をもたらす特別な状況が存在しないかを確認するとしている。必要に応じ、他の連邦機関、州・地方政府などと協議することもある。DOEがNEPAの適用除外と認める先進炉プロジェクトは、核分裂生成物の量、燃料の種類、原子炉設計、運転計画が、放射性物質や有害物質の放出によるサイト外への悪影響リスクを十分に低減していると判断される場合に限られ、有害廃棄物、放射性廃棄物や使用済み燃料が適切に管理できることも示さなければならない。なお、これまで先進炉プロジェクトは、実験・試験・実証目的に限られてきたが、多くの企業が近い将来の実用化を目指す中、DOEは「先進燃料、本質的に安全な設計などの特性から、発電や産業用途向けに開発される原子炉も、この適用除外の対象として適切である」との考えを示している。

19 Feb 2026

547

中国の広東省恵州市で2月13日、中国広核集団(CGN)の太平嶺(Taipingling)原子力発電所1号機(PWR=華龍一号<HPR1000>、112.6万kWe)が送電を開始した。広東・香港・マカオ大湾区初となる「華龍一号」である。華龍一号は、中国が独自開発した第3世代炉で、中国の主力輸出炉としても位置付けられている。太平嶺原子力発電所プロジェクトでは、最終的に6基の華龍一号を建設する計画で、総投資額は1,200億元(約2.7兆円)を超えると見込まれている。今後、負荷試験運転段階に入り、その後、出力引上げや各種性能試験を進め、2026年前半の営業運転開始を計画している。太平嶺サイトでは、同2-3号機がそれぞれ、2020年10月、2025年6月に着工している。広東・香港・マカオ大湾区のエネルギー需要は現在、人工知能(AI)などの産業の急速な発展を受けて持続的に増加しており、エネルギー構造の最適化が急務となっている。同1号機の稼働後は広東・香港・マカオ大湾区に年間約81億kWhのクリーンな電力を供給し、標準石炭換算で約245万トンの消費削減に寄与するという。また、浙江省温州市で2月14日、CGNの三澳(Sanaocun)発電所1号機(華龍一号、120.8万kWe)が初臨界を達成した。三澳プロジェクトは2007年にサイト調査が開始され、2015年に国家能源局が計6基の「華龍一号」を建設するサイト取得・整備作業等の実施を承認。I期工事の1-2号機はそれぞれ2020年12月、2021年12月に着工。Ⅱ期工事の3号機も2025年11月に着工された。1号機の運転認可は2025年12月、国家核安全局(NNSA)が発給している。プロジェクト完成後、浙江省および長江デルタ地域に年間540億kWh超の電力供給が見込まれている。

18 Feb 2026

490

韓国水力原子力(KHNP)は1月30日、大型炉2基と小型モジュール炉(SMR)1基の建設候補地を選定するための公募手続きを開始した。公募は地方自治体の自主応募方式で実施し、3月30日まで応募を受け付ける。計画では2027年までに候補地を選定。その後、約5~6か月の評価手続きを経て、2030年代前半の建設許可取得、2037~2038年の完成をめざすとしている。同社は、公平かつ客観的な候補地選定を担保するため、外部専門家で構成する選定評価委員会を設置した。1月26日には、気候エネルギー環境部のK. ソンファン長官が記者会見で、第11次電力需給基本計画に基づく原子力発電所の新規建設について「計画通り推進する」と述べている。同計画は2025年2月に産業通商資源部(MOTIE)が発表したもので、確定直後の政権交代の影響で見直しの可能性も指摘されていたが、政府は方針を維持する姿勢を明確にした。今回の候補地公募はこの方針に基づく措置である。K. ソンファン長官は、気候変動対策にはあらゆる分野でのCO2排出削減が不可欠だと指摘。電力部門では石炭火力の削減が必要だとしたうえで、再生可能エネルギーと原子力を中心とする電力システム構築の必要性を強調した。次期第12次電力需給基本計画では、AIや電気自動車の拡大などによる電力需要の増加を見込み、これをふまえたエネルギーミックスを策定する方針も示した。また政府は1月、国民3,024人を対象とした世論調査を実施。再生可能エネルギーと原子力を将来の主要電源と位置づける回答が多数を占めたという。80%以上が原子力の必要性を認め、60%以上が新規建設計画の実施を支持したとしている。

18 Feb 2026

456

アルメニアのN. パシニャン首相は2月9日、首都エレバンで、同国を公式訪問した米国のJ. ヴァンス副大統領と会談し、原子力の平和的利用に関する協力協定(123協定)の交渉完了に関する共同声明に署名した。ヴァンス副大統領は、これまでアルメニアを訪問した米国高官としては最高位となる。交渉の完了は、2025年8月に米ワシントンD.C.で締結された両政府間のエネルギー安全保障パートナーシップ覚書の主要な柱である「民生用原子力パートナーシップの深化」に向けた重要な節目と位置づけられる。今後、協定署名に向けた両国それぞれの国内承認の手続が進められる。パシニャン首相は共同記者会見で、「本協定は両国のエネルギーパートナーシップに新たな章を開くものであり、安全で革新的技術の導入により、アルメニアのエネルギー源の多様化に寄与する」と強調。一方、ヴァンス副大統領は、「協定の締結後、両国の企業が民生用原子力プロジェクトで契約を締結する道が開かれる」と期待を示した。米国側は、特に小型モジュール(SMR)の輸出を想定している。初期輸出額が最大50億ドルとなることに加え、燃料供給および保守契約を含む長期支援は40億ドル規模になるとの見通しも示された。そして、米国内での雇用創出にもつながるとして、両国にとって「Win-Win」の関係になると強調した。ロシアも包括的協力を提案一方、本会談に先立つ2月6日、ロシア国営原子力企業ロスアトムのA. リハチョフ総裁は、ロシアを公式訪問したアルメニア国民議会のA. シモヤン議長と会談。アルメニア西部のメザモールで唯一稼働する、アルメニア原子力発電所2号機(ロシア製PWR=VVER440、44.8万kWe)の運転期間延長に向けた改修作業の進捗状況について説明した。併せて、アルメニアに対し、大型・中型または小型の原子力発電所の建設、および非原子力分野を含む関連プロジェクトの実施を含む、包括的な協力実施を提案している。同2号機は1980年5月に営業運転を開始。1988年のスピタク地震後に一時停止したが、深刻な電力不足を背景に1995年に再稼働した。2021年10月、アルメニア原子力規制機関(ANRA)は同2号機の2026年9月までの運転期間延長を認可しており、現在は2036年9月までのさらなる延長を目指し、ロスアトムの支援の下で2度目の大規模改修が進められている。アルメニアの人口はおよそ300万人。自国資源に乏しく、天然ガスや石油の大半をロシアから輸入している。総発電電力量の約3分の1を原子力が担っており、既存炉の運転期間延長と再生可能エネルギーの拡大がエネルギー政策の柱だ。旧ソ連構成国であるアルメニアは、これまで政治・経済・軍事的にロシアとの関係はこれまで緊密であった。しかし、2020年にナゴルノ・カラバフで発生したアゼルバイジャンとの軍事衝突を機に、ロシア離れを志向。パシニャン政権は親欧米路線をとり、欧米との関係強化が加速している。今回の米国との原子力分野における関係構築もその流れといえる。

17 Feb 2026

529

米ウェスチングハウス(WE)社、加ノルディオン社、米PSEGニュークリア社の3社は1月27日、米国の加圧水型炉(PWR)で初の商業規模となるコバルト60生産に向けた共同イニシアチブを発表した。コバルト60は、米国で毎年160億以上の使い捨て医療機器の滅菌や定位放射線手術によるがん治療、食品照射などに使用される重要な同位体。今回、3社はPSEG社が米ニュージャージー州で運転するセーレム原子力発電所1-2号機(PWR、各120万kWe級)で、WE社とノルディオン社が新たに開発したPWR用コバルト60の生産技術導入に関する長期契約を締結。ノルディオン社は医療用放射性同位体(RI)の大手販売企業であり、セーレム発電所で生産されたコバルト60は同社に供給される計画である。米原子力規制委員会(NRC)は現在、PSEG社による運転認可変更申請(LAR)を審査中で、2026年中の導入を目指している。ノルディオン社のR. バンダリ社長は、「コバルト60の需要が増加する一方で、加速器ベースの照射技術の導入と普及が大きな課題に直面している重要な時期に、供給の信頼性確保が可能になる」と今回の協力の意義を強調。PSEGニュークリア社のC. マクフィーターズ社長兼最高原子力責任者は、「原子力エネルギーにとって革新的な機会であり、世界の医療を強化する上で重要かつ新たな役割を示すものである」と述べ、ウェスチングハウス原子燃料社のS. ルメア暫定共同社長は、「商業用原子力がコバルト60の世界的な供給を強化し、いかに重要な医療インフラを支えることができるかを示すもの」と指摘した。米国は現在、コバルト60の供給源を完全に海外に依存しており、その20~50%をロシアに依存している。近年の地政学的緊張やサプライチェーンの混乱は、こうした供給体制の脆弱性を浮き彫りにしている。さらにCOVID-19パンデミックは、滅菌インフラの脆弱さをさらに露呈させ、医療手続きの不足や遅延を引き起こした。セーレム発電所での導入が成功すれば、世界の商業用原子炉の70%以上を占めるPWRフリート全体への展開の基盤を築き、大規模かつ強靭なコバルト60の供給ネットワークを支えることになるとしている。セーレム発電所は、PSEG社が57%所有(残り43%はコンステレーション社が所有)。同1-2号機はそれぞれ1977年、1981年に運転を開始し、2036年、2040年まで運転期間延長が認められている。ニュージャージー州では、PSEG社が100%所有するホープ・クリーク原子力発電所(BWR単機、124万kWe)も運転中であり、両発電所は同州の総発電電力量の約40%を担っている。

17 Feb 2026

696

加オンタリオ州営電力のオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社は2月2日、自社が所有・運転するダーリントン原子力発電所4号機(カナダ型加圧重水炉=CANDU炉、93.4万kWe)の改修工事を終了、これにより同型の全4基の改修工事が予定より4か月早く完了し、改修コストも当初予算を1.5億加ドル下回ったことを明らかにした。改修により、今後少なくとも30年間、2055年までの運転期間の延長が可能になる。2016年10月の同2号機の改修開始を皮切りに、総額128億加ドルを投じて実施され、支出の96%が州内に留まったという。改修工事全体では、合計1,920の燃料チャンネルと3,840の給水管の交換など、延べ数百万時間に及び作業が行われた。4号機は数週間以内に営業運転を再開予定。改修工事や運転継続による雇用創出は年平均14,200人と見込まれ、州への経済効果は900億加ドルに達すると予想されている。OPG社は、今回の成功は主要プロジェクトパートナーやベンダーなどの何千人もの熟練労働者との連携、そして各炉改修から得られた効率化と教訓の成果によるものであると強調。複雑な原子力プロジェクトを予定より早く、予算内で成功裡に完了できることを世界に示したとしている。本改修工事を通じて得られた8,000もの教訓や技術を活用して、今後はピッカリング原子力発電所5-8号機(CANDU炉、各54万kWe)の改修、ダーリントン・サイトでの小型モジュール炉(SMR)「BWRX-300」(BWR、30万kWe)×4基の建設、ポートホープ自治体で提案している大規模原子力開発など、将来のプロジェクトを進めていく方針だ。なお、OPG社は2月12日、ポートホープ自治体にあるウェスリービル・サイトで最大1,000万kWeの新規原子力発電の導入可能性検討に向け、同自治体と協力推進に関する覚書を締結した。同社は今年1月、同サイトにおける原子力発電所新設計画について、初期プロジェクト概要(Initial Project Description: IPD)をカナダ環境影響評価庁(IAAC)に提出。これにより、同計画は連邦政府による影響評価(Impact Assessment: IA)手続きの初期段階に入っている。ウェスリービル・サイトはオンタリオ湖沿岸に位置する約1,300エーカー(約5.26㎢)の敷地で、1970年代に石油火力発電所の建設を検討していた。既に電源開発地に分類され、送電網や鉄道、道路などのインフラにも近接している。

16 Feb 2026

518

電気事業連合会は2月20日、六ヶ所再処理工場およびMOX燃料工場の暫定操業計画や直近の状況変化を踏まえ、最新のプルトニウム利用計画を公表した。同計画では、2026年度から2028年度までの3年間における各社の利用量が示され、各社合計のプルトニウム保有量は2025年度末で40.1トンとなる見込みだ。2026~2028年度の利用計画では、関西電力高浜3、4号機(PWR、各87.0万kWe×2)で2026年度と2027年度に各0.7トンを利用する計画。年間利用目安は約1.1トンとされている。一方、六ヶ所再処理工場およびMOX燃料加工施設の暫定操業計画(2026年1月28日公表)に基づく再処理回収見込みは、2026年度0.0トン、2027年度0.6トン、2028年度1.4トン。これらを反映した所有量合計は2026年度39.4トン、2027年度39.3トン、2028年度40.7トンと見通されている。さらに同計画では、2022年12月には具体的な行動計画を取りまとめ、地元理解の促進や事業者間の連携強化を打ち出した。そして、各社の地元理解に向けた各社の情報や知見を共有するとともに、自社が保有するプルトニウムは自社の責任で消費することを前提に、事業者間での交換も進めている。電気事業連合会は、資源に乏しい日本にとって、原子燃料サイクルの確立は将来にわたるエネルギー安定確保の観点から重要な課題と改めて強調。福島第一原子力発電所の事故以降、原子力を取り巻く環境は変化しているものの、再処理によって回収した資源を有効活用する方針は変わらず、2030年度までに少なくとも12基の原子炉でMOX燃料を使用した発電を実施することを目標としている。

25 Feb 2026

102

福井県は2月18日、原子力発電所の解体に伴い発生した「クリアランス金属」を加工した鉄筋が、県内2か所で行われている橋梁工事の建設資材に使用されたと発表。同日、その施工現場を報道陣に公開した。クリアランス金属を公共工事の建設資材に活用するのは全国で初めて。同事業のクリアランス金属は、日本原子力研究開発機構(新型転換炉原型炉「ふげん」)が提供している。クリアランス金属とは、原子力発電所の解体などに伴って発生した廃棄物のうち、放射能レベルが極めて低く、人の健康への影響を無視できると国が確認した金属を指す。所定の基準を満たし、国の認可を受けたものについては、一般の金属と同様に再利用や処分が可能だ。今回、クリアランス金属を加工した鉄筋(クリアランス鉄筋)が採用されたのは、敦賀市と南越前町で進む橋梁工事の2つの現場だ。敦賀市松栄町では、松原橋の下部補強工事が進められており、2基ある橋脚のうち1基を対象に約23トンのクリアランス鉄筋が使用されている。一方、南越前町鯖波では「(仮称)鯖波大橋」整備工事の下部工事が行われ、4基ある橋脚のうち2基を対象に約31トン分のクリアランス鉄筋が採用された。福井県ではすでにクリアランス制度の理解促進活動が活発に行われ、同金属を活用した製品が福井大学構内のベンチや若狭サイクリングルートのサイクルラック、福井南高校の防犯灯などで採用されてきた実績がある。また、資源エネルギー庁によると、令和7年8月時点で、全国26都道府県において約6,800個のクリアランス物が再利用されているという。一方で、クリアランス金属の消費は限定的で、これまで、鋳造用途に限定される傾向があった。こうした状況を踏まえ、福井県は国や電力事業者と連携し、制度への理解促進に取り組んでおり、今後は需要規模の大きい建設資材向けの加工・活用はもとより、用途を限定せず一般社会で広く活用できる「フリーリリース」の実現を目指している。

24 Feb 2026

547

全国各地の魚介グルメを集めた大型フードイベント「SAKANA&JAPAN FESTIVAL 2026 (魚ジャパンフェス)in 代々木公園」(主催:SAKANA&JAPAN FESTIVAL実行委員会)が、2026年2月20日(金)から23日(月・祝)までの4日間、東京都渋谷区の代々木公園イベント広場およびケヤキ並木で開催される。後援は水産庁、復興庁、経済産業省、福島県。なかでも注目されるのが、東日本大震災から15年の節目を迎える福島の復興応援企画だ。「常磐もの」として知られる福島県産の魚介を使った料理の提供だ。県産フルーツを活用したスイーツも登場するという。さらに、来場者が体験型で参加できる企画も用意されており、味わうだけでなく、楽しみながら福島の魅力や復興の歩みに触れられる場となる。SAKANA&JAPAN FESTIVAL 2026 in 代々木公園は、東京都渋谷区の代々木公園イベント広場~ケヤキ並木で開かれる。開催時間は、20、21、22日が10時~20時、23日が10時~18時。入場無料(飲食代は別途)。

20 Feb 2026

730

一般社団法人六ヶ所村観光協会は2月21、22日の両日、武蔵小山商店街パルム会館(東京都品川区)で「北の恵み 青森六ヶ所村マルシェ」を開催する。村内生産者によるりんごや長芋、にんにく、しじみ貝などの特産品を販売する。同村の担当者によれば、今回の出展は、観光協会が指定管理を担う特産品販売施設「六旬館」の商品PRの一環。県外への出展は年間数回(都内3~4回、東北1回、九州1回、関西1回程度)行っているが、武蔵小山商店街への出店は今回が初めてとなる。住宅街に隣接する商店街での展開も初の試みで、今後も継続的な展開を目指す方針だ。開催時間は21日が10時~18時、22日が10時~17時。2,000円以上の購入者には、六ヶ所村産長芋を原料とした長芋焼酎「六趣」のミニボトルを数量限定で進呈する。また、同村からは同時期に開催される「SAKANA&JAPAN FESTIVAL 2026 (魚ジャパンフェス)in 代々木公園」にも出展(一般社団法人あおもりウォーズ)。青森県内で鮮魚販売や魚食普及、担い手育成などに取り組む「あおもりウォーズ」の橋本翔代表理事は、青森県は日本海と太平洋の両方に面する地理的特性を持ち、ホタテやサケ、サバ、イカ、ヒラメなど、多様な水産資源に恵まれている点が強みだと強調。「青森の魅力を東京、そして世界に発信したい」と意気込みを語った。同フェスでは、鯖のゴマ味噌ラーメンや六ヶ所村の地酒などを提供している。

20 Feb 2026

529

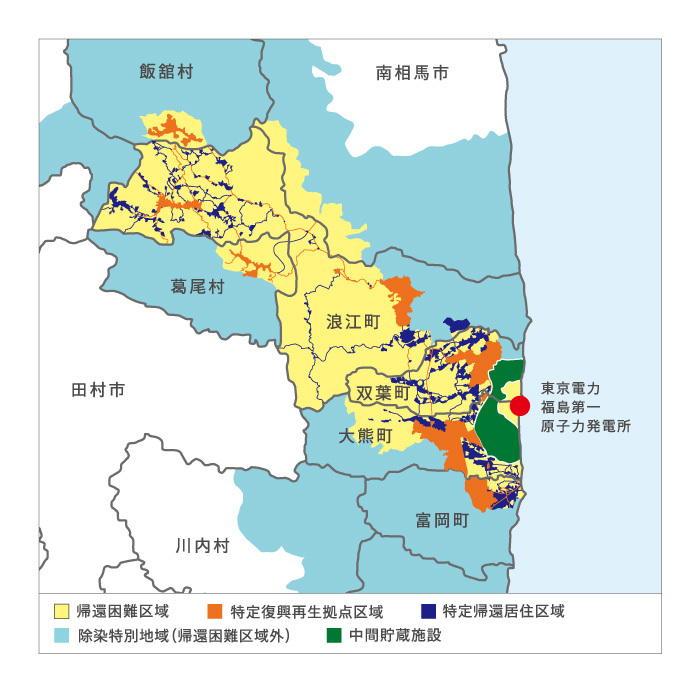

石原宏高環境大臣は2月10日の記者会見で、福島県の大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設で貯蔵されている除染土のうち、放射能濃度が比較的低く再利用が可能とされる「復興再生土」について、新たな再利用先を今秋までに決定する方針を明らかにした。除染土は、福島第一原子力発電所事故後の除染活動で発生した土壌で、法律により2045年3月までに福島県外で最終処分することが定められている。最終処分の量を可能な限り減らすため、一定の基準を満たす土壌を公共事業などで活用する「復興再生利用」が進められている。環境省は昨年9月、再利用対象となる低濃度土壌を「復興再生土」と位置付ける方針を正式決定。政府は昨年8月に策定した県外最終処分に向けたロードマップに沿って、再利用実績の積み重ねと国民理解の拡大を図るとしている。2025年7月には、復興再生土が首相官邸の前庭で芝生の基盤材として使用されたほか、霞が関の省庁敷地内の花壇などでも再利用され社会的な関心を集めた。政府中枢での使用は、安全性への理解を広げる象徴的な取り組みと位置付けられている。石原大臣は「秋までには再利用する場所を必ず見つけられるよう、全力を尽くしたい」と述べた一方、地域住民の理解を得ながら慎重かつ着実に進めていくことの重要性も示唆し、関係各位に理解を求めた。

19 Feb 2026

624

福島県双葉町と富岡町では2月13日、「特定帰還居住区域」の一部において立入規制緩和区域が追加設定されたと発表した。福島県双葉町では約160ヘクタールが、富岡町では、約55ヘクタールの地域が新たに追加設定され、2月13日付で内閣総理大臣から計画変更の認定を受けた。「特定帰還居住区域」とは、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域(特定復興再生拠点区域を除く)に、帰還意向のある住民が帰還できるよう、必要な箇所の除染を進め、避難指示を解除し、住民の帰還・居住が可能と定められた区域を指す。東日本大震災と福島第一原子力発電所事故に起因する影響で、現在も避難指示が継続している帰還困難区域に該当する各市町村では、「特定帰還居住区域復興再生計画」を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、特定帰還居住区域内の除染やインフラ整備等を一体的に進めてきた。現在、双葉町と富岡町どちらも、対象区域の一部で年間20mSvを上回る地点もあるものの、空間線量は概ね20mSv/年以下まで低下しているという。双葉町、富岡町双方とも、2020年代までに帰還意向のある住民全員が特定帰還居住区域に戻れるような環境整備を進め、復興と再生を進め、この度、追加認定された区域でも、線量低減や家屋解体、上下水道などのインフラ復旧を進め、1日も早い避難指示解除を目指すとしている。

18 Feb 2026

736

東京電力は2月16日の午後10時、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)の発電機を送電系統へ接続(本並列)したと発表した。同日未明(午前3時頃)、同機は試験的に送電系統へ接続する「仮並列」を行い、発電機出力を定格電気出力の約20%(約27万kW)まで上昇させ、発電機の運転状態を確認していた。その後、一度送電系統から切り離して発電機出力を0%に下げた後、タービン保護装置の健全性確認として、タービンの回転を定格回転数以上に上昇させ、自動でタービンが緊急停止することを確認。そして、再度、発電機を送電系統へ接続(本並列)し、発電機出力を定格電気出力の約50%(約68万kW)まで徐々に上昇させた。同社は今後、2月20日から下旬にかけて一度「中間停止」を実施し、その後、原子炉の起動・昇圧工程を再開する予定だ。この中間停止では、前半の出力上昇試験(20〜50%)で取得した各種データやプラントの挙動を詳細に評価・確認する。主にタービン系統を対象に、起動過程における温度や圧力の変化、設備運転に伴う振動などを点検し、機器や配管などに異常がないかを確認するという。こうした評価を通じて安全性を確かめたうえで、プラントの再起動工程へ移行する計画だ。再起動後は、原子炉出力を段階的に引き上げながら、安定した連続運転が可能であることを確認していくとしている。同社は総合負荷性能検査を3月18日に予定。同検査に合格後、営業運転を開始する。同6号機が発電開始したことを受け日本原子力産業協会の三村明夫会長は、「心より歓迎したい」とのコメントを公表。再稼働に至るまで約14年にわたり尽力してきた関係者の取り組みに敬意を表した上で、新潟県や柏崎市、刈羽村をはじめとする地元自治体・住民の理解と判断に対し、深い感謝の意を表明した。続けて三村会長は、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働は電力供給の安定性を高め、化石燃料の調達リスクや価格変動リスクの抑制を通じて、日本のエネルギー供給の強靭化に大きく貢献すると指摘。とりわけ、供給予備力の確保が課題となっている首都圏を含む東日本において、その意義は極めて大きいとの認識を示した。さらに中長期的には、電力需要の増加が見込まれる中で、経済性の高い脱炭素電源による安定供給が実現することは、日本経済の成長と国際競争力を支える基盤になると強調した。そのうえで、原子力の活用において最も重要なのは安全の確保と立地地域からの信頼だとし、東京電力に対し、ガバナンス強化や地域経済への貢献などの取り組みを着実に進め、立地地域との対話を重ねながら安全・安心の確保と地域活性化に努めることに期待を示した。また、原子力産業界として、低廉な脱炭素電力の安定供給という社会的要請に応えるため、高い安全性と品質の確保に不断の努力を重ねていく考えを示した。

17 Feb 2026

1060

大手光ケーブル・電子機器メーカーのフジクラは2月9日、フュージョンエネルギー開発の進展に伴って需要拡大が見込まれる「高温超電導線材」の増産に向け、56億円の設備投資を実施すると発表した。同社はすでに2024年度、約60億円を投じ2027年度までに高温超電導線材の生産能力を従来の約3~4倍へ引き上げる工場の拡張を進めている。そして、今回の追加投資により拡張後の生産能力をさらに約2倍に高める計画で、最終的には現在の約6~8倍の規模まで増強する見通しだ。こうした段階的な設備投資により、フュージョンエネルギー分野での拡大が見込まれる高温超電導線材の需要に対応し、安定供給体制の確立を図る狙いがある。核融合発電は、約1億℃になった燃料(高温プラズマ)を閉じ込めておく磁場が必要(磁場閉じ込め方式の場合)になるが、高温超電導線材は、その強力な磁場を発生させる超電導コイルに使用される。同社の同製品は高温時でも超電導状態を維持し、極めて強い磁場の生成が可能な点が特長だ。これまでに同社は、核融合発電の実用化に取り組む京都大学発のベンチャー企業「京都フュージョニアリング」や、同じく核融合発電の商用化を目指す米国のスタートアップ企業「コモンウェルス・フュージョン・システムズ(CFS)社」への出資を行っている。また、英国の核融合開発プログラムを実行するための機関である「インダストリアル・フュージョン・ソリューションズ(UKIFS)」と高温超電導線材の供給に関するフレームワーク契約を締結するなど、グローバルにフュージョン関連事業に参画している。

16 Feb 2026

2494

経済産業省・資源エネルギー庁と原子力発電環境整備機構(NUMO)は2月8日、地層処分事業の理解に向けた学習支援事業に取り組む団体らによる交流の場、「みんなで繋がる!全国交流会」を開催した。2015年度から実施している同交流会は、今年度で11回目。今回、過去最多の54団体122名が参加した。NUMOでは、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する学習活動への支援「学習支援事業」を長年手掛けており、同交流会もその一環だ。交流会は2部構成で実施され、第1部では「地層処分を未来に繋げるために、いま私たちができること」をテーマに9団体によるプレゼン形式の活動報告が実施された。第2部では各団体のブース出展やポスターセッションなどの交流イベントが行われた。交流会の冒頭、挨拶に立ったNUMOの山口彰理事長は、地層処分事業の学習活動を進める各団体や関係者、施設見学等に協力した関係機関に謝意を示した上で、地層処分事業の理解を深めるには、「知る」「考える」「話し合う」の積み重ねが重要だと強調。参加者同士が語り合い、意見を交わし、学びを広げる機会にしてほしいと呼びかけた。また、各団体や関係者間のネットワークを広げる場となることに期待を寄せた。続いて挨拶に立った資源エネルギー庁の横手広樹氏(電力・ガス事業部放射性廃棄物対策課長)は、同交流会が始まった2015年は、国の地層処分政策が抜本的に見直された年だったと振り返り、以来、地層処分事業の学習支援事業を強化し、国民的議論の輪を広げてきたと述べた。一方で、現在、北海道の寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町の3つの地域で文献調査を進めているが、高レベル放射性廃棄物の最終処分は原子力発電所の立地地域だけの問題ではなく、消費地を含めた全国で向き合うべき課題だと改めて強調。最終処分は将来世代に先送りできない国家的課題であるとし、同交流会の参加者に対し、引き続き課題解決に向けた取組みへの協力を呼びかけた。発表に参加した京都教育大学付属京都小中学校の安藤寛太さん(中学1年)は、「立地地域では理解活動が少しずつ進んでいると感じる一方で、日本全国に向けて地層処分の安全性や各データを示し、地層処分への理解を広げていく必要があると思う」と述べた。また、「人前で発表することに緊張もあったが、今後は発表の機会を増やし、理解しながら伝える力を身に付けていきたい」と語り、今後の活動の刺激になったと目を輝かせていた。同じく発表に参加した名古屋学院大学現代社会学部の林真帆さん(大学3年)は、「地層処分や原子力の問題になると距離を感じる学生も多く、身近な課題として捉えてもらうことが課題」と指摘した。また、「今回の交流会で全国に同じテーマで学ぶ仲間がいることを初めて知った」と語り、他校の取り組みと比較しながら得た学びを、来年度の履修や今後のキャリアに生かしていきたいと意欲を示した。

13 Feb 2026

724

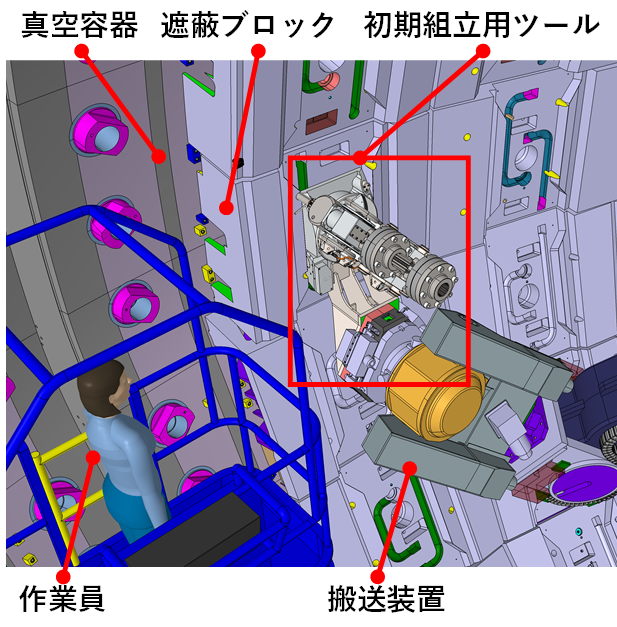

量子科学技術研究開発機構(QST)と双日マシナリー、スギノマシンの3者は2月9日、国際核融合プロジェクトITERの重要部品であるブランケットの初期組立用ツールの制作に着手したと発表した。当初はITER機構が自ら開発・調達を行う予定だったが、技術的難易度の高さから開発失敗のリスクが懸念されていた。一方、QSTは2011年からブランケットを遠隔操作で保守・交換するためのシステムの調達を担っており、そこで培った技術が同機構から高く評価されていたという。こうした実績を踏まえ、同機構の要請を受け、3者で初期組立用ツールの製作を進めることになった。双日マシナリーは、海外メーカーと連携し、福島第一原子力発電所の廃止措置など、放射線環境下での作業に対応する技術導入を支援している。QSTは2023年から同社と共同でITER向け遠隔保守ツールの開発を進めてきた。一方、スギノマシンは原子力施設向けの機器システムの開発・製品化、燃料取扱機器や原子炉設備の運転機器を提供。QSTとは2015年から共同開発を進めている。またこれまで、遠隔保守システムやダイバータ、トロイダル磁場コイル(TFコイル)など、ITERの主要機器の開発・製作において日本企業は重要な役割を担っており、QSTが中心となって調達活動等を進めてきた。ブランケットとは、核融合炉の内部でプラズマの周囲を取り囲む装置で、トリチウム製造と発電用の熱を取り出す役割を担う。核融合炉では、炉心のプラズマを囲むように数百個のブランケットが設置されるが、このブランケットは、核融合炉を長期間安定して運転するうえで欠かせない3つの主要な機能を持つ。①核融合反応で発生する中性子から外部の機器を保護する遮へい機能、 ②中性子のエネルギーを熱として取り出し、発電に利用する機能 、③その中性子を利用して核融合燃料となるトリチウム(三重水素)を生成する機能である。ブランケットの初期組立は2032年から数か月かけて実施する計画で、2034年のプラズマ運転開始に向けた重要な工程の一つに位置づけられている。今回の製作で得られる知見は、将来の日本国内における核融合原型炉の建設への活用が期待される。

12 Feb 2026

1114

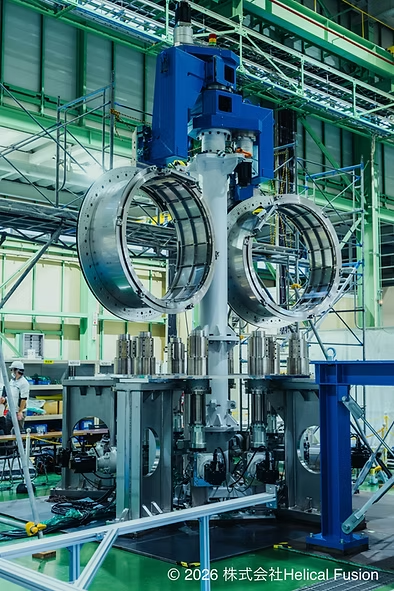

日本独自のヘリカル型核融合炉を開発するHelical Fusion(ヘリカルフュージョン)は2月5日、富山県に本社を構える産業機械メーカーのスギノマシンと連携し、最終実証装置「Helix HARUKA(ヘリックス・ハルカ)」の最重要部品のひとつ「高温超伝導コイル」の製作マシンを完成させた。同装置が「Helix HARUKA」の組み立て作業において重要な役割を果たすことになる。同社はすでに、最終実証装置「Helix HARUKA(ヘリックス・ハルカ)」の製作・建設に着手しており、2030年代中には「Helix HARUKA」による統合実証、および発電初号機「Helix KANATA」による世界初の核融合の実用発電計画を進めている。ヘリカルフュージョンは、複雑な形状でプラズマを制御する「ヘリカル方式」を採用。らせん状に曲げたコイルを用いて強力な磁場のかごを形成し、内部に閉じ込めた高温・高圧のガスで持続的に核融合反応を起こし、発生する膨大なエネルギーを発電に利用する仕組みだ。一方でらせん状のコイル製作は複雑で難易度が高く、ヘリカル方式を採用する上での長年の課題とされてきた。しかし2025年10月には、コイル製作を最適化できるよう、独自に開発した曲げやすく巻きやすい「高温超伝導ケーブル」の実証に成功。これを受けて、「Helix HARUKA」の製作に着手した。そして今回、同社のアイデアを基にスギノマシンの設計・開発力によって高温超伝導ケーブルをらせん状に巻きつけてコイルを製作するための装置が完成。これにより、高性能なコイルを素早く効率的に製作可能になるという。同装置は、2026年半ばにHelix HARUKAの建設地へ搬入し、組み立てを開始する予定だ。

10 Feb 2026

1045

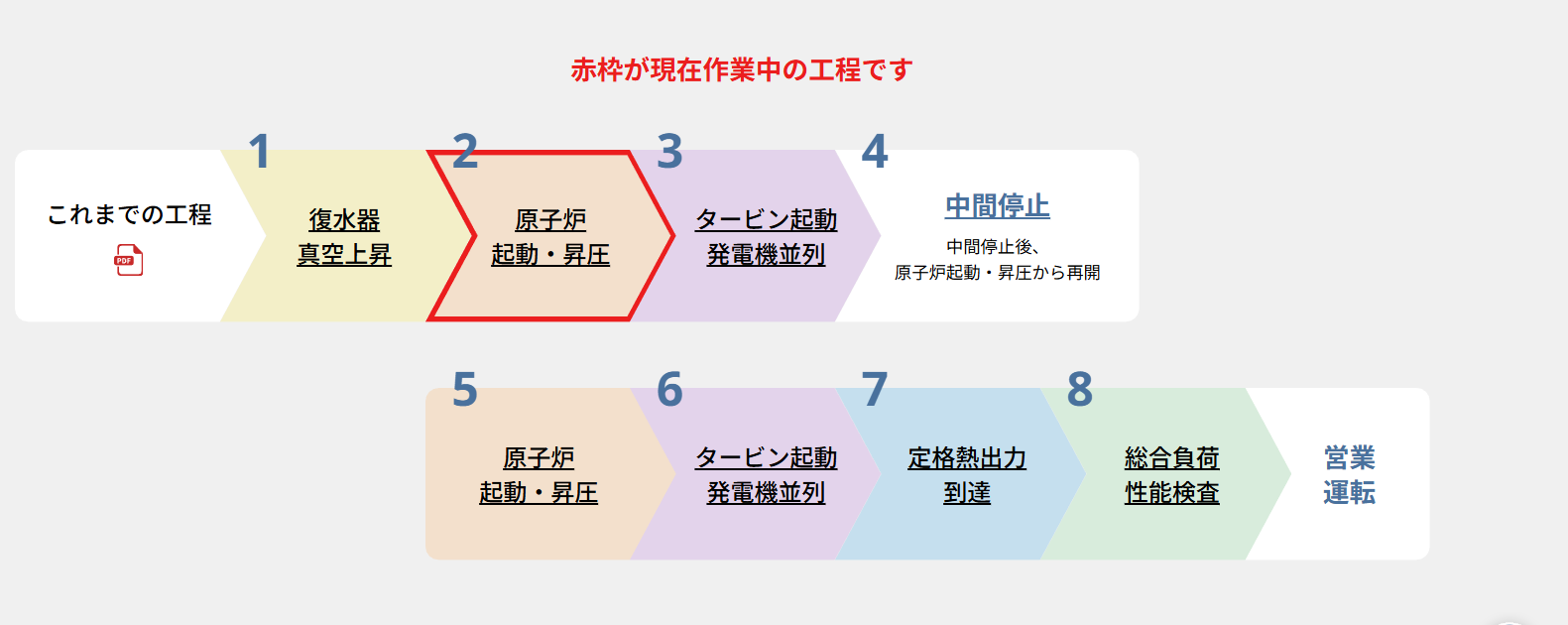

東京電力は2月9日、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)の再稼働に向け、午後2時に制御棒を引き抜き、原子炉を起動したと発表。そして、午後3時過ぎ、臨界を達成した。現在作業中の工程は原子炉起動・昇圧の段階にあたる。この後、タービン起動・発電機並列を経て、一度「中間停止」を挟み、再び原子炉起動・昇圧の工程から再開する。中間停止をする理由について同社は、前半(出力が20〜50%)の試験で得られたデータやプラントの挙動を、一旦詳細に評価・確認するためだとしている。連続して出力を上げるのではなく、一度原子炉を停止して慎重に評価を行うことで、更なる安全性を確認してから、定格出力(後半)工程へ進む計画だ。同社は総合負荷性能検査を3月18日に予定。同検査に合格後、営業運転を開始する。

09 Feb 2026

1930