「無関心層」へのアプローチについて議論 原子力委の有識者ヒア

22 May 2024

原子力委員会は、次期原子力白書の取りまとめに向けて、有識者らからのヒアリングを2月より開始しており、福島第一原子力発電所事故、放射線利用の他、原子力に関する世論・コミュニケーションについても取り上げ意見交換を行っている。

同委は、4月23日の定例会合で、毎年、日本原子力文化財団が実施している「原子力に関する世論調査」の最新調査結果について説明を受けたのを踏まえ、続く5月14日には、リスクコミュニケーションや科学リテラシーに関し研究実績を有する木村浩氏(木村学習コンサルタンツ代表)からヒアリングを行った。原子力文化財団による調査は、2006年度から継続する全国規模の定点調査で、最近では、2023年10月に全国1,200人(15~79歳男女)を対象に実施されている。〈木村浩氏発表資料は こちら〉

木村氏は、調査結果の経年推移に着目。同調査での設問「原子力やエネルギー、放射線の分野において、あなたが関心のあることはどれか」(複数回答可)に対する回答が、東日本大震災(2011年3月)、川内原子力発電所の再稼働(2015年8月)、ウクライナ紛争勃発(2022年2月)を機に変動していることを指摘。その中で特に、関心ある項目として「電気料金」をあげた割合は、ウクライナ紛争勃発の前後で、30.0%から48.3%に急増。最近の調査結果でも45.0%と高く、首位「地球温暖化」の52.8%に次いでいる。

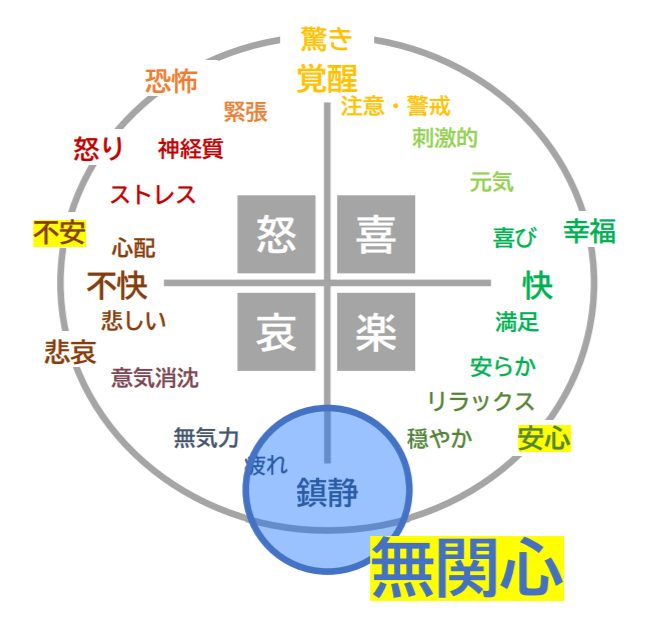

こうした調査結果を踏まえ、木村氏は「では、無関心とは何か」と問題提起。同氏はまず、大脳生理学の視点から、人間の身体と意識の関係を概括した上で、「感情の仕組み」を座標軸で例示。各々正方向に、縦軸を「行動を起こすかどうか」を基準とした「鎮静→覚醒」、横軸を「行動の方向性を示す」ものとなる「不快→快」とし、人間の様々な感情を象限上にプロットした。「覚醒」は、「美味しそうなものを見たとき、食べようとする」、「危険な状況になったとき、そこから避けようとする」など、動物の持つ本能的な感覚だという。

その上で、「無関心」については、明らかに「鎮静」の状況にあり、「安心」という感覚にも近い、とした。一方で、「そもそも感情を呼び起さないため、能動的な行動が喚起されない」ことを社会的観点から問題視。具体的には、「社会が安定していることの裏返しかもしれないが、関心がないと知識・情報を得ようとしない。一度何か起きると、感情が呼び起こされて直感的に行動し、右往左往してしまう」と危惧。これらを踏まえ、木村氏は、コミュニケーションを考える上でのポイントとして、

- 自分を理解する

- 相手を理解し尊重する

- お互いの主眼を洗い出す

- 相互の信頼関係を醸成する

- 相乗効果のある解決策を検討する

――ことを提示した。

原子力文化財団による調査で、「今後日本は、原子力発電をどのように利用していけばよいと思うか」との設問に対し「わからない」と回答した割合は、2023年度は29.5%と、過去10年間で最高を記録。また、同じく女性で「わからない」と回答した割合は37.0%と、男性の21.8%を大きく上回っていた。これに関して、委員から質問があったのに対し、木村氏は、「原子力に対する関心が下がってきている」、「男性は論理的に考えるのに対し、女性は直感的にその場の状況をとらえる」などと推測し、今後のコミュニケーションにおける課題を示唆した。