海外原子力若手専門家ら 大阪で研究施設を見学

14 Apr 2025

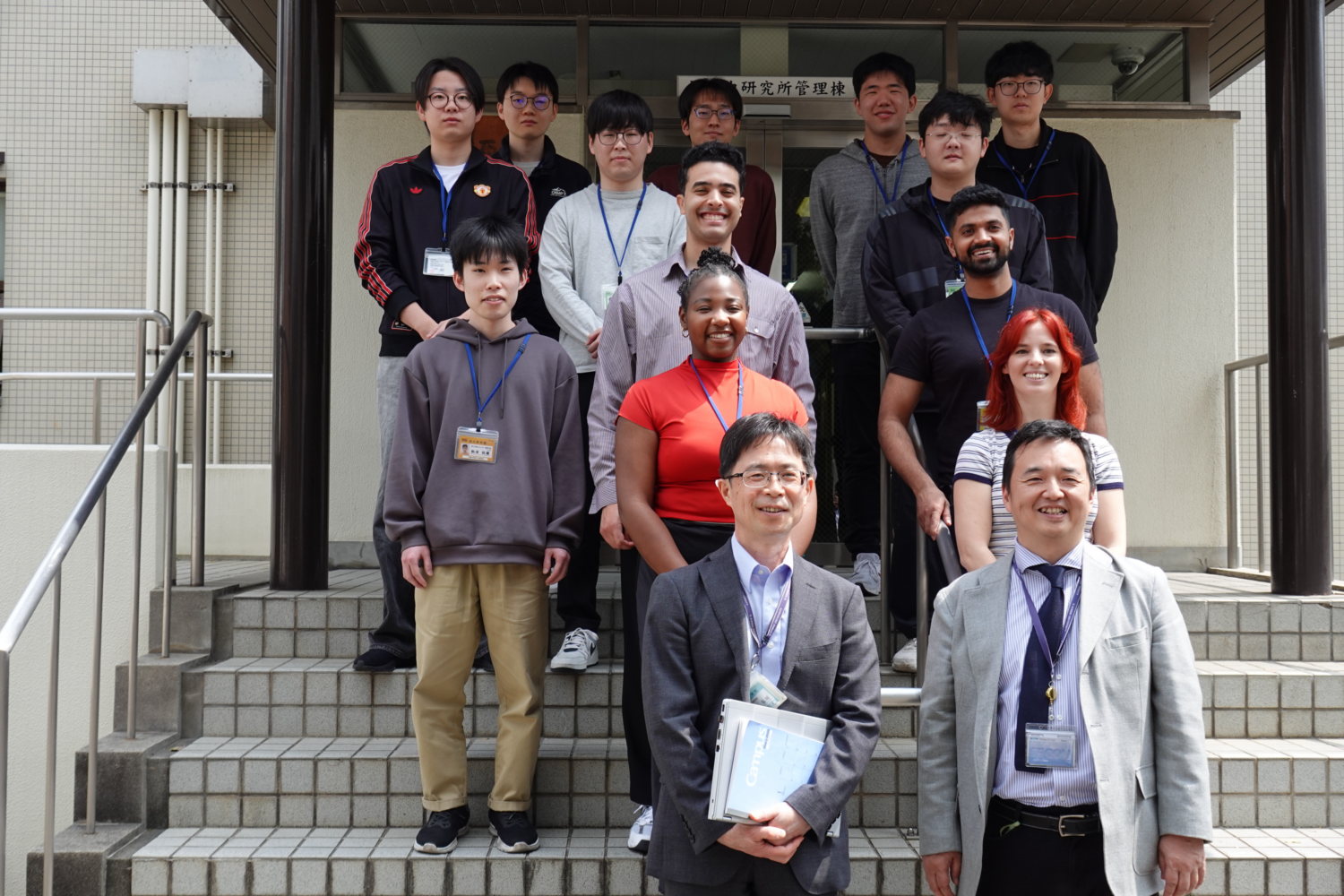

原産年次大会へ参加するために来日した海外の若手原子力専門家らが4月11日、大阪府内の大学研究施設を訪問し、日本における原子力教育・研究の現場を体感した。見学先は、近畿大学原子力研究所と大阪大学核物理研究センター(RCNP)の2サイトで、いずれも放射線やラジオアイソトープに関する先端的な教育・研究活動を展開している。

午前中に訪れた近畿大学では原子力研究所教授の山田崇裕氏より、同大学が保有する出力1ワットの教育用研究炉「UTR-KINKI」について解説を受けた。UTR-KINKIは同大学が米国から購入した軽水減速、黒鉛反射、非均質型熱中性子炉で、1961年に初臨界を達成。国内大学として初の研究炉である。山田氏はUTR-KINKIの設計概要、運用の歴史、教育現場での活用事例について詳しく説明。参加者たちは制御室や原子炉建屋内部を見学しながら、学生実習や研究における具体的な利用実態を学んだ。見学中には、制御盤での手動停止操作・スクラム表示や、炉内の照射装置・検出器の構造、放射線計測器の取り扱いなどについても質疑が交わされた。

現在UTR-KINKIは、3年に及んだ新規制基準への対応を終え、再稼働を果たしており、学生向けの運転訓練や放射線測定実習などに活用されている。「安全性の高い低出力炉だからこそ、教育現場での実践的な運用が可能になっている」と語る山田氏の言葉に、参加者からは「自国の研究炉と比べてもユニークな設計」「学生がリアルな装置に触れられる点は非常に重要」といった感想が寄せられた。

またUTR-KINKIは、日本国内に8基残る数少ない研究炉のうちの1基であり、大学レベルでの実習機会を提供できる貴重な施設でもある。年間を通じて他大学の学生や教員の受け入れも行っており、高校教員向けの放射線教育セミナーなども定期的に開催されている。こうした活動は、次世代の原子力人材育成や科学リテラシー向上にも多大に貢献している。

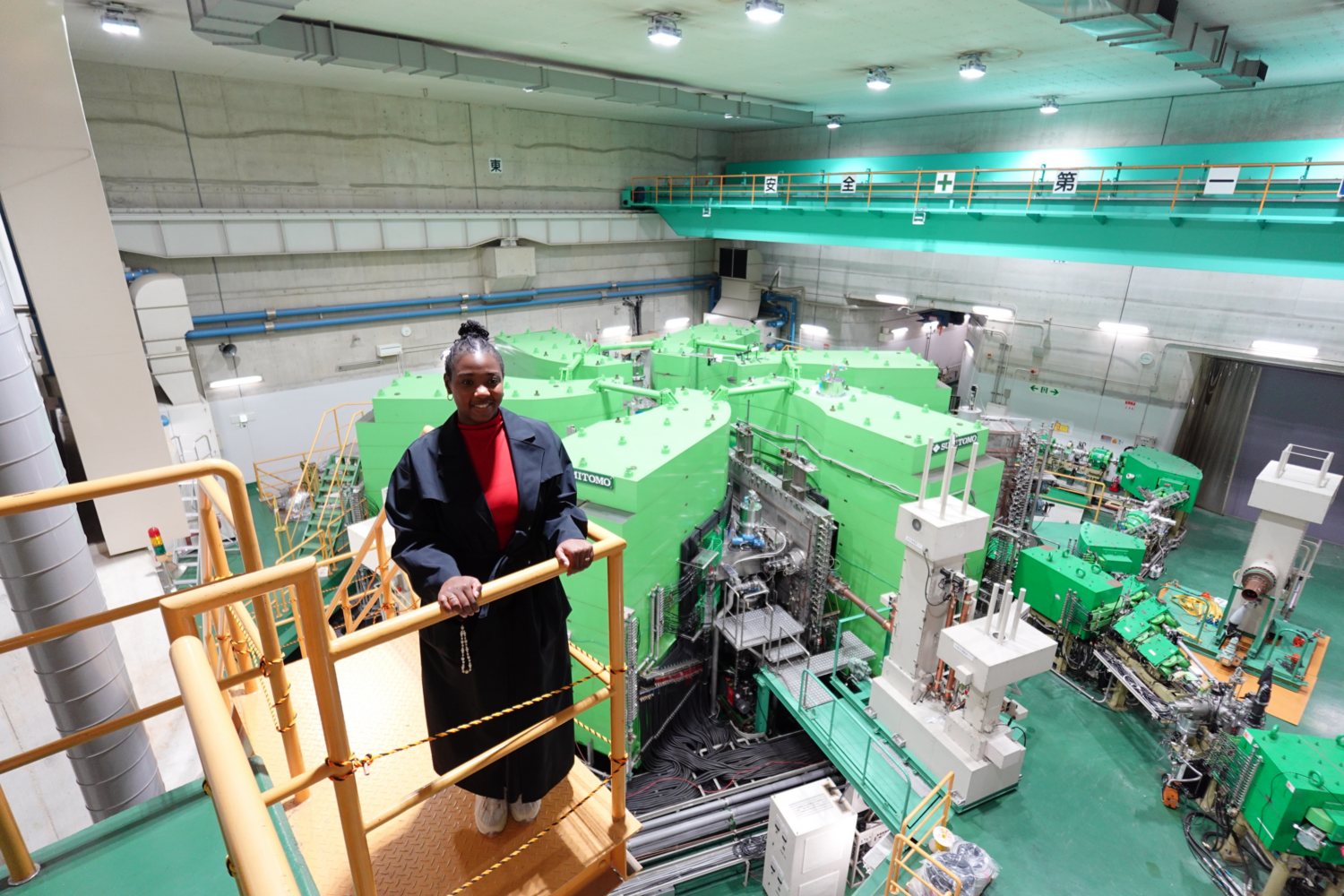

一行は午後、大阪大学核物理研究センター(RCNP)を訪問。同センター講師の神田浩樹氏の案内により、加速器を中心とする核物理実験設備の概要や、施設が担う研究・医療応用についての説明が行われた。RCNPは、1971年の設立以来、陽子やヘリウムイオンなどの荷電粒子を加速・照射し、原子核構造や基本相互作用の研究を行ってきた国内有数の核物理研究拠点である。

同センターには、50年以上にわたり稼働しているAVFサイクロトロンと、1991年に建設されたリングサイクロトロンの2基の加速器があり、実験ホールでは核共鳴現象や荷電粒子の散乱実験、半導体照射試験などが行われている。施設やビームの利用は、純粋な核物理の探求のみならず、宇宙線による半導体障害の評価や研究用短寿命放射性同位体の製造など、多様な応用分野に展開されている。

とりわけ注目を集めたのは、来年度の稼働を予定している新たな加速器施設である。この新施設は、α線を放出する放射性核種「アスタチン211」の製造を念頭に設計されており、がんの標的α線治療(TAT: Targeted Alpha Therapy)分野の活性化が期待されている。

アスタチン211は半減期が7時間と短く、遠方からの輸送には限界があることから、国内での安定的な製造体制の確立が求められている。RCNPの新施設では、ビーム電流を従来の10倍に高め、短時間で高収率な製造を可能にする設計が採用されており、将来的には臨床試験用の供給体制の中核を担うことが見込まれている。

加速器の照射ターゲットや搬送ライン、冷却・遮蔽設備などについても、施設内部で実際に見学しながら詳しい解説がなされた。高出力ビームによる熱負荷を分散するためのビームスポット拡散機構や、照射前後の標的を照射室と標的準備室の間で迅速に移動するための搬送システムについても説明があり、現場密着型の設計に、海外参加者からは「極めて現実的かつ洗練された構想」と称賛の声が上がった。

大阪大学ではそのほか、同大学が福島県浜通り地域で展開している教育・復興支援プログラム「浜通り環境放射線研修」について、同大放射線科学基盤機構から能町正治教授と藤原智子助教が説明。同研修は、放射線リスクに対する科学的理解と社会的文脈の両面からのアプローチを重視し、参加者が放射線測定の実習、被災地でのフィールドワーク、地域住民との意見交換などを通じて「放射線を適切に怖がる」感覚を養うことを目的としている。

参加者は、放射線教育が実験や数値だけでなく、現実の暮らしや価値観と結びつけられている点に共感を示し、「サイエンスとしての原子力と社会をつなぐ教育モデルであり、非常に示唆に富んでいる」と賛辞を送った。なお同研修は2022年度より、国際原子力機関(IAEA)との協力のもと海外からの参加者も加えて英語で実施されており、今年は7月に「Hamadohri Environmental Radiation Measurements International School 2025」と題して、世界各国から参加者を受け入れる予定である 。

今回の施設見学は、原子力業界に身を置く海外の若手専門家が、日本の大学における研究炉や加速器の運用、そこから生まれる応用研究、教育・人材育成への展開、そして社会との接点という一連のサイクルを具体的に目にする貴重な機会となった。参加者からは「自身が原子力の未来を担う次世代の、国際的人材ネットワークの一助となれれば」との声も多く聞かれた。また、ある参加者は「それぞれの大学が限られたリソースの中で、教育・研究・社会貢献を三位一体で進めている姿に感銘を受けた」と話していた。