除染土の県外処分に向けたロードマップが具体化

29 Aug 2025

政府は8月26日、福島県内に貯蔵されている除去土壌の県外処分へ向けたロードマップを明らかにした。2030年頃に最終処分場の候補地の選定を開始し、2035年をめどに処分場の仕様を具体化させ、候補地を選定する。

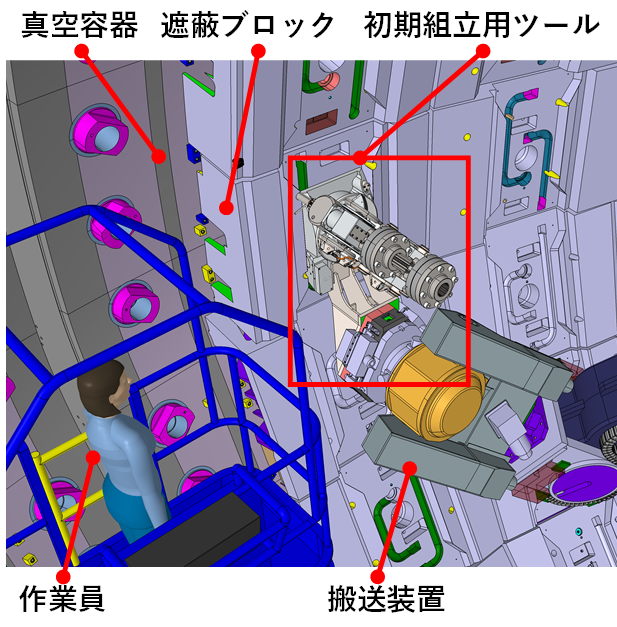

これらの除染土は、福島県の大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設で一時保管されているが、2045年3月までに福島県外にて最終処分することが法律で定められている。政府は除染土処分の先行事例として、総理大臣官邸での除染土の再生利用をすでに発表し、今年7月には、中間貯蔵施設から官邸に運び込まれた除染土の上に普通の土をかぶせ、表面に芝生を張る作業が実施された。

8月26日に再生利用等推進会議で配布された資料には、外務省南庁舎入口の盛土、霞が関の中央官庁の花壇など、合計9か所での除染土の復興再生利用の概要が示された。計79立方メートルの活用が予定され、その後、各府省庁の分庁舎、地方支分部局などに対象を広げる方針だ。いずれは、民間での再利用例の創出を目指すほか、対象の土を「復興再生土」といった呼称にする議論も予定されている。

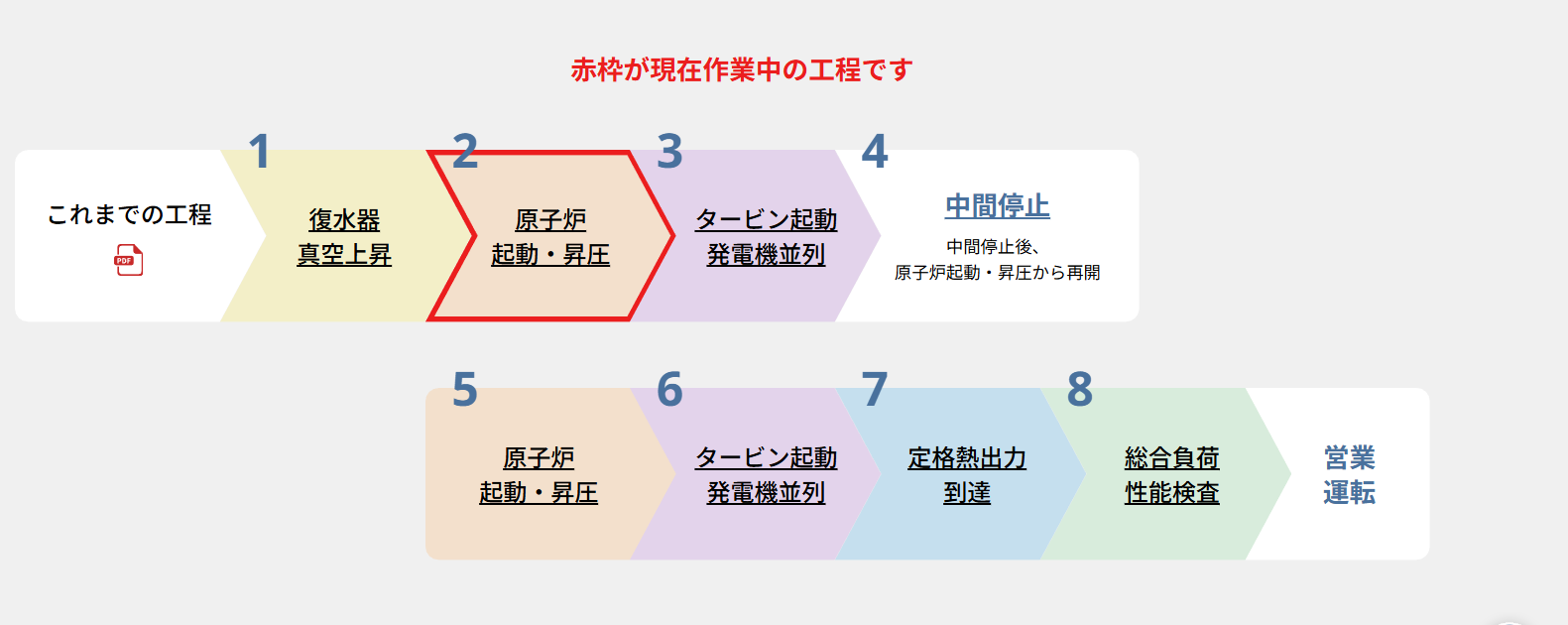

そして、前述の「ロードマップ」については、政府が今年5月に策定した「福島県内除去土壌等の県外最終処分に向けた基本方針」に則り、今後5年程度で復興再生利用を重点的に進める道筋を示した。

同ロードマップは、「復興再生利用の推進」「理解醸成・リスクコミュニケーション」「県外最終処分の取組」の3本柱で構成され、今後、推進会議を年に1回程度開催し、進捗状況を継続的に確認する。また、必要に応じて環境省が福島県や関係自治体の意見を伺い、ガイドラインの見直しを行う。その他、IAEAのフォローアップを受けつつ、科学的根拠に基づき透明性の高い情報を発信する方針だ。

政府は、復興再生利用の先行事例を創出しその拡大が見通せるよう「安心感・納得感」を醸成することを目標としている。そのために、ウェブやSNS 等を通じた情報発信をはじめ、中間貯蔵施設や飯舘村長泥地区環境再生事業の見学会など、理解醸成の取り組み等を引き続き実施し、実施地域・対象等を段階的に拡げていく。