青森県六ヶ所村に建設中の日本原燃六ヶ所再処理工場は、着工から30年を経ても未だ完成に至っていない。当初1997年の竣工を目指した原子燃料サイクル政策の中核施設は、度重なる延期を繰り返し、完成目標は通算27回も先送りされてきた。現在の公式予定では2026年度中(2027年3月まで)の完成を掲げるが、長期化の背景には何があるのか。しばしば長期化そのものが悪であるかのように一方的に語られるが、現地取材を通して見えてきたものは、福島第一原子力発電所事故の教訓を深く受け止め、世界最高水準の安全性実現に向けて真摯に、着実に歩み続ける事業者の姿だった。原子力産業新聞の読者が押さえておくべき六ヶ所再処理工場の現状と安全性向上の実態について、現地取材で得た最新知見を基に詳報する。

再処理工場建設長期化の背景

青森県六ヶ所村は、日本の原子燃料サイクル計画の要となる施設群が集積する重要エリアだ。1980年代、広大な未利用地だった当地に原子燃料サイクル事業を誘致する方針が決まり、1985年に青森県・六ヶ所村と事業者との基本協定が締結された。1993年に日本原燃が再処理工場の建設に着手し、使用済み燃料を化学処理してプルトニウム・ウランを回収する「原子燃料サイクル」の中核施設として期待された。

しかし再処理工場の道のりは険しく、完成時期は幾度となく延期され、計画は長期化した。1999年には使用済み燃料を受け入れ、事業を開始したものの、再処理工場の本格稼働には至らないまま歳月が流れている。2006年から「アクティブ試験」と呼ばれる試験運転が行われ、工場内の配管には既にウラン・プルトニウムが通り、動作が実証された。しかし2007年、2008年には高レベル廃液のガラス固化工程で溶融炉の不具合が発生し試運転を中断。原因を究明している最中の2011年、東日本大震災と福島第一原子力発電所事故が発生し、国内の原子力安全基準が抜本的に見直される事態となった。

2013年から適用された新規制基準への適合が、六ヶ所再処理工場の完成をさらに遠ざける主要因となった。なお、この新基準は福島第一事故の教訓を踏まえ、世界最高水準の安全性を追求した内容である。東日本大震災以前に、再処理工場の主要部分は試運転も経てほぼ完成しており、2013年5月までにガラス固化試験の不具合の原因究明と対策実施までを終え、「あと一息」で竣工という状況だった。しかし2013年12月の新規制基準の策定に伴い、それ以降は新たな安全要求に応じた手続き対応や大規模な追加工事が発生し、さらに工期が長期化することとなった。

福島第一事故後に策定された新規制基準は、従来想定していなかった自然災害や複合事象への備えを求める非常に厳しい内容となった。再処理工場は日本で唯一の大規模な原子燃料サイクル施設であり、原子炉施設とは安全設計上の性格が異なる。前例がない中、規制側・非規制側の双方が手探りで”あるべき姿”を模索していく必要があった。原子力規制委員会の更田豊志・前委員長も在任中に「非常にチャレンジングな審査だ」と述べており、実際に審査対象機器が約2.5万点におよぶという膨大さが、審査作業を長引かせた。

新規制基準で求められた安全強化工事の実例

では2013年以降、六ヶ所再処理工場ではどのような追加安全対策工事が行われ、工期を押し延ばしたのか。その代表例が「自然災害対策」である。新規制基準では、想定し得る最大級の自然災害に対して施設機能を維持することが求められた。再処理工場も例外ではなく、以下のような大規模工事が次々と実施されている。

- 耐震設計の強化:

想定地震動が大幅に引き上げられ、耐震安全性を再評価する必要が生じた。膨大な機器・配管について詳細な耐震解析が行われ、その計算や説明には相当な時間が費やされた(設備によっては解析に1年かかったものも!)。解析結果に基づき、一部構造物の補強工事や免震・耐震対策の追加施工も行われている。担当者によれば「安全性を説明するための計算だけでも莫大な時間がかかった」という。 - 非常用電源の多重化:

全交流電源喪失(SBO)への備えとして、多重化した電源系統の確保が求められた。再処理工場でも非常用電源設備の設置・配線工事が実施され、大規模停電や災害時にも冷却機能等を維持できる体制を整備している。 - 竜巻対策設備の設置:

新基準では竜巻による飛来物から重要設備を防護することが要求された。六ヶ所村は東北地方で竜巻リスクが高くない地域とはいえ、全国一律の安全基準に従い秒速100m級の暴風に耐える対策が講じられている。前処理建屋屋上に設置している冷却塔は、耐震上、防護ネットを設置できないことから、冷却塔を地上に新設のうえ、竜巻による飛来物から冷却塔を守るため、防護ネットを設置。また同じく飛来物から主排気筒を守るため、ステンレス製防護板も設置され、イージス艦さながらの外見となっている。特筆すべきは、その基礎工事の規模である。支持基礎を造るために膨大なコンクリート打設が必要となり、基礎構築だけで1年以上を要したという。基礎完成後、巨大な鉄骨支柱を組み立ててフェンスを設置する工事にさらに年単位を費やし、竜巻対策工事全体では丸3年越しのプロジェクトとなっている。このように、自然災害対策ひとつ取っても大工事となり、スケジュールに大きな影響をおよぼした。 - 排水設備の強化:

再処理工場は海岸から約5km離れた海抜約55mの高台に立地しており、もともと津波の影響を受けにくい場所に建設されている。安全強化では、水の流入や内部設備の破損による浸水(溢水)対策が重視され、万一内部で配管破損や消火用水などにより水が漏れ出した場合に備え、止水板、防水扉、排水設備など浸水防止策が実施されている。

以上のような新規制対応工事は、再処理工場の「プロセス自体」ではなく周辺インフラや安全設備の整備に集中している点が特徴的だ。現地担当者も「追加工事は、ほとんどが施設周囲の環境整備的な対策で、再処理プロセスそのものには手を加えていない」と語る。これは裏を返せば、再処理工場の本来の化学プロセス部分は震災前の試運転時点で概ね完成していたことを意味する。新たな安全要件に応えるため、自然災害への備えを一から構築し直す――この「後付け工事」こそが工期を押し延ばしている真因なのである。もっとも、こうした追加工事によって施設の安全性は飛躍的に向上している。

複雑な許認可プロセスと多段階施工の課題

新規制基準への適合には、ハード面の工事だけでなく煩雑な許認可手続きも伴う。再処理工場の場合、まず2014年以降に安全審査(設計方針の適合性審査)が行われ、2020年にようやく事業変更許可が下りた。しかしその後も詳細設計の審査(設工認)、さらに各段階での使用前検査と、審査→認可→検査のサイクルが積み重なっている。こうした多段階の許認可プロセスは、時間がかかるものだ。審査対応に必要な説明資料の作成や当局との折衝にも膨大なマンパワーと時間が割かれ、安全要求の目標水準を把握し、説明するにも試行錯誤を要した。つまり、唯一無二の大規模再処理工場における規制要件は、厳密かつ前例のない領域だったということだ。そして、この許認可プロセスこそが、六ヶ所再処理工場の安全性向上を担保しているのである。

安全管理の現状

長期建設が続く六ヶ所再処理工場だが、ずっと止まったままだったわけではない。前述の通り2006年からアクティブ試験(実際に核物質を用いた試運転)が行われており、その際に使用済み燃料溶解〜プルトニウム抽出〜ガラス固化まで、一連の工程が稼働している。試運転中断後も、配管内には核物質が残存しているため、現在も24時間監視態勢が敷かれている。中央制御室には当直長を筆頭に常時複数の運転員が詰め、安全設備の計装値や監視カメラ映像に目を光らせている。総勢約300名の運転員が5組にシフトを組んで交代勤務しており、昼夜を問わず施設の状態をチェックして異常の早期察知に努めている。

安全管理面では、福島第一事故後に機器類の追加・改造が多数行われたものの、それらは基本的に既存システムと調和するよう設計・施工されている。非常用電源の定期試運転や耐震強化した設備の点検、竜巻防護柵の目視検査など、新設された安全機能についても平常時からメンテナンスを欠かさない。幸い試運転で一時問題となったガラス固化工程も技術的対策が講じられており、再開後はトラブルなく動作する見通しが立っているという。現場担当者は「プロセス自体はすでに一通り動かして確認済みであり、あとは安全面をさらに万全にするための周辺対策を仕上げる段階だ」と自信をのぞかせる。

続きを読む 2/2

厳重な警備体制と情報公開の取り組み

原子燃料サイクル施設という性質上、六ヶ所再処理工場は厳重なセキュリティ(核物質防護)体制が敷かれていることも見逃せない。一方で地域の住民や社会に対する透明性確保も大きな課題となる。

日本原燃は情報公開と広報にも力を入れており、PRセンターを設置して一般見学を受け入れている。現在でも年間数万人規模の見学者が訪れ、模型や映像で再処理の仕組みを学んだ。最近では報道関係者向けにも積極的に現地取材の機会を設け、私もその一環で工場内部の一部を見学した。セキュリティ上公開できる範囲は限られるものの、実物の巨大設備や運転員の緊張感あふれる職場を目の当たりにすることで得られる理解は大きい。日本原燃担当者は「社会の誤解を解き正しい理解を得るには、現場を見てもらうことが一番」と語っていた。実際、取材を通じて筆者自身も「未完成で低迷するプラント」という先入観が払拭され、「安全最優先で着実に改良が積み上げられている稼働前プラント」という現実を実感した次第である。

人材確保と技術継承:オールジャパンで挑む難事業

30年におよぶ建設期間の中で、人材の継続・育成も看過できないポイントだ。初期から関わった技術者たちは既に定年退職した者も多く、計画長期化に伴う技術継承が課題となっている。日本原燃ではフランスの再処理工場(ラ・アーグ)での研修に社員を派遣し、操業ノウハウを若手に習得させる取り組みを続けてきた。現時点で約300人の運転員の半分程度がフランスからの導入技術の工程で働いており、かつてはフランス人専門家が中央制御室で指導していたが、今や日本人スタッフだけで運転管理できる体制が整った。

また、原子力発電所を運営・建設する電力各社やメーカーからの人材支援も行われており、特に関西電力株式会社からは原子炉の新規制基準対応を成し遂げた熟練技術者が多数出向し、再処理施設の規制対応チームを強化している。彼らは原子力規制委との折衝経験も豊富で、安全審査における「橋渡し役」として双方の理解を深める潤滑油の役割を果たしている。いわば「オールジャパン体制」で難関の審査と工事に挑んでいる状況であり、電力業界としても、引き続き安全最優先で六ヶ所再処理工場の竣工を支える方針だ。

地元との関係と最終処分への展望

六ヶ所再処理工場の完成遅延は、立地地域との関係にも課題を生じさせている。青森県には、多額の交付金や雇用創出による地域振興策が講じられてきた経緯がある。だが度重なる工期延期に、地元からは不信と不満の声も上がり始めた。2024年8月に完工目標を2026年度に再延期すると日本原燃から報告を受けた際、青森県の宮下宗一郎知事は「新たな工程を示しても信頼できない」と非難。サイクル関連施設が多数立地する六ヶ所村の戸田衛村長も「地域振興策など関係する全ての対策に万全を期すように」と注文を付けた。これに対し日本原燃の増田尚宏社長は「知事、村長の言葉を真摯に受け止め、全力で竣工目標に向け取り組む」と記者会見で述べている。地元の期待に応えつつ、現行計画を完遂することが極めて重要になっている。

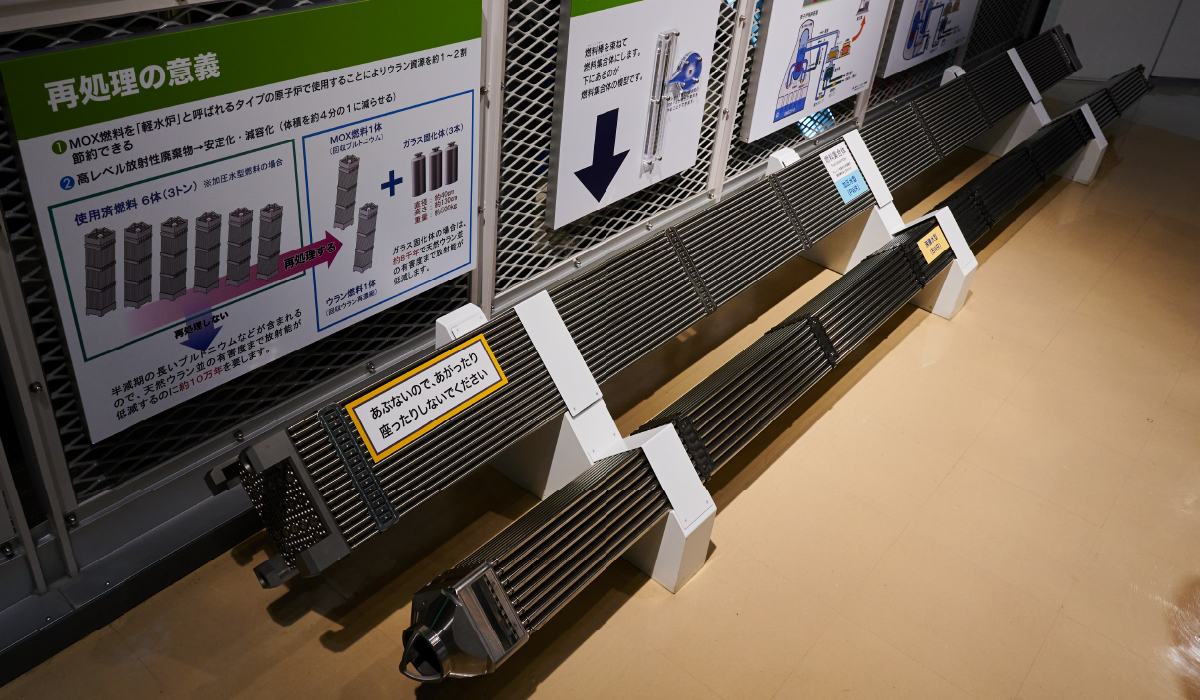

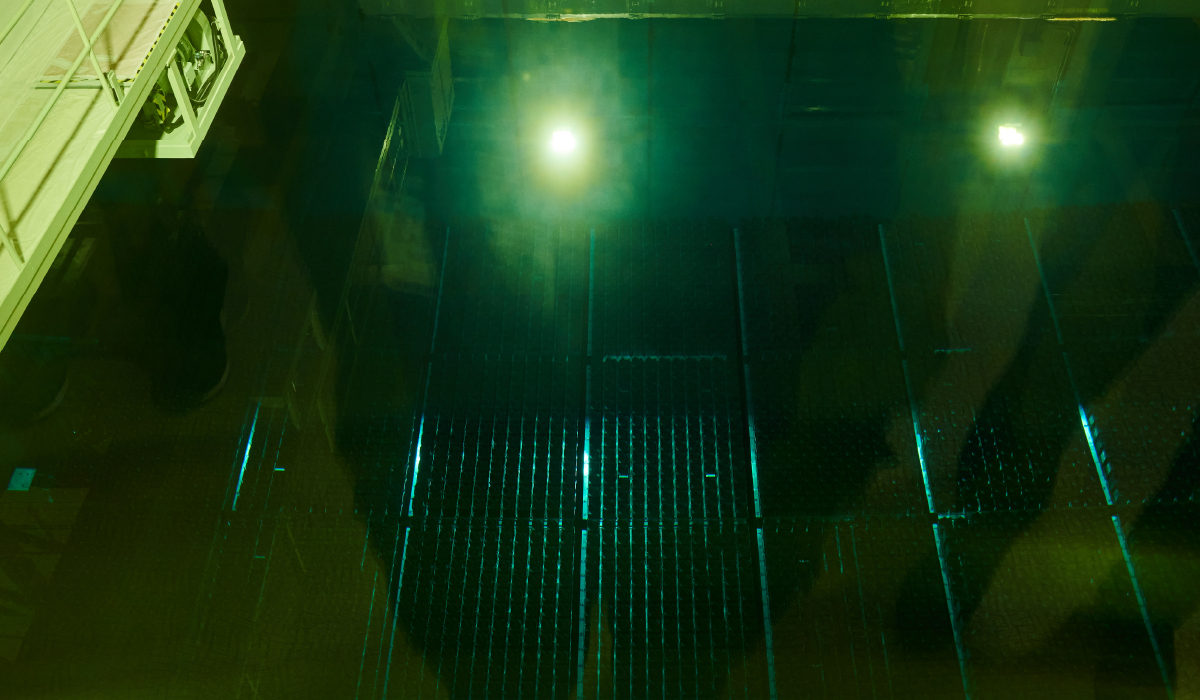

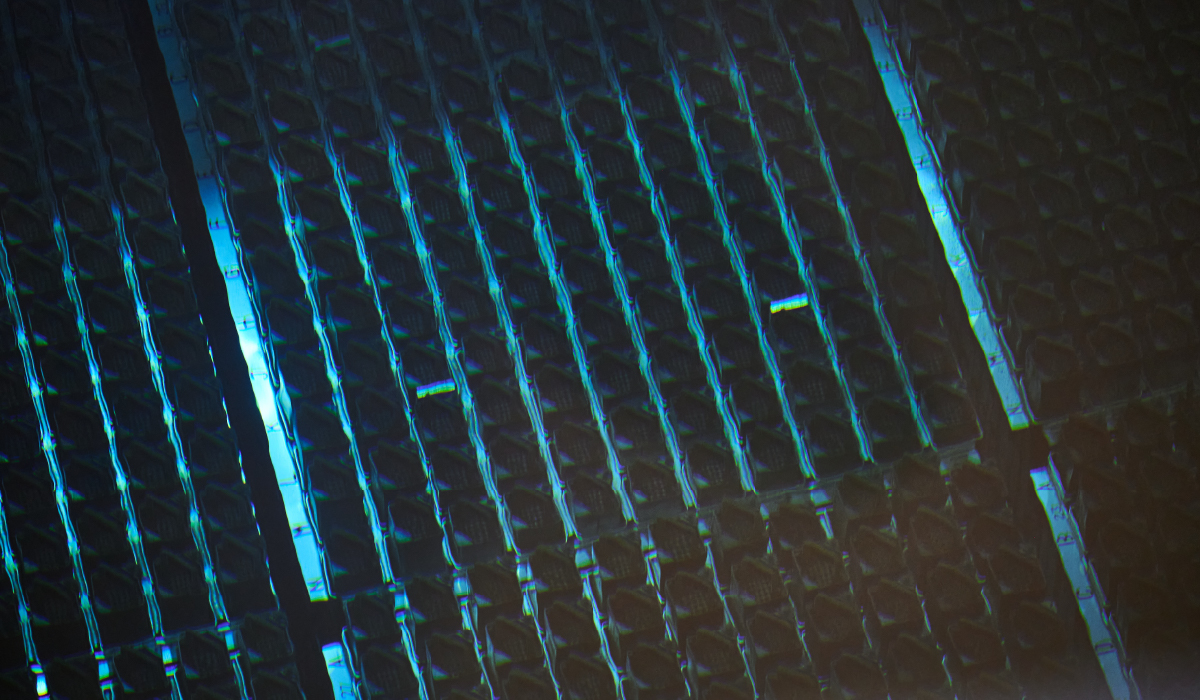

最後に、高レベル放射性廃棄物の最終処分問題について触れておきたい。再処理工場が本格稼働すれば、使用済み燃料からウラン・プルトニウムを回収できる一方、避けて通れないのが高レベル放射性廃液だ。これを安全に管理するためガラスで固体化処理をしたものがガラス固化体であり、強い放射線と崩壊熱を発するため慎重な管理が必要となる。日本では原子力発電環境整備機構(NUMO)が地層処分場の選定を進めているが、具体的な立地確定には至っていないのが現状だ。そのため、六ヶ所村にはガラス固化体を長期間保管する中間貯蔵施設が設けられている。ここではステンレス製のキャニスターに封入されたガラス固化体を空気冷却しながら30~50年間貯蔵し、内部の崩壊熱を約200℃から100℃以下へと低減させる。十分に冷却が進んだ段階で、地層処分場へと搬出する計画だ。六ヶ所サイト内には国内操業で発生するガラス固化体用の貯蔵庫に加え、過去にフランス・イギリスへ再処理委託した際に返還されたガラス固化体(現在計1,830本)専用の貯蔵庫もあり、いずれも自然対流による空冷設備で安全に管理されている。

青森県としては「青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしないこと」という国との約束が大前提であり、六ヶ所村が恒久的な廃棄物貯蔵サイトと化すことは受け入れ難い。

サイクル政策の推進を

現在、ようやく安全対策工事と審査の最終段階に差し掛かり、関係者は「2026年度中の竣工」に向け昼夜を問わず懸命の作業を続けている。

規制当局と事業者は、再処理施設に求める規制基準のゴールを明確に共有しつつ、審査が前進している。今度こそ再処理工場の竣工が現実のものとなることを期待したい。

完成すれば、日本のエネルギー政策が長年掲げてきた原子燃料サイクルの中核施設がついに動き出すことになる。使用済み燃料の再処理によりウラン資源の有効利用や高レベル廃棄物の減容が図れる意義は極めて大きい。もっとも、安全最優先で慎重に物事を進める姿勢は今後も不可欠であり、「拙速な完成」より「着実な完成」を目指すべきであることは言うまでもない。

六ヶ所再処理工場を取り巻く状況は、単なる工事の遅れ以上に複合的だ。技術・規制・運用・地域といった多方面の要素が絡み合って現在に至っている。エネルギー政策に関わる読者諸氏には、この問題を単なる批判や楽観で捉えるのではなく、冷静な認識を持っていただきたい。原子燃料サイクル政策の成否は、六ヶ所再処理工場の安全かつ着実な完成と、その後の安定運転にかかっている。関係者が知恵と努力を結集し、「世界で例を見ない厳しい基準をクリアした堅牢な再処理工場」を現実のものとする日は目前だろう。その暁には、本施設が日本のみならず世界の原子燃料サイクルのモデルケースとなり得ることを期待して、本特集の締めくくりとしたい。

(原子力産業新聞 編集長)