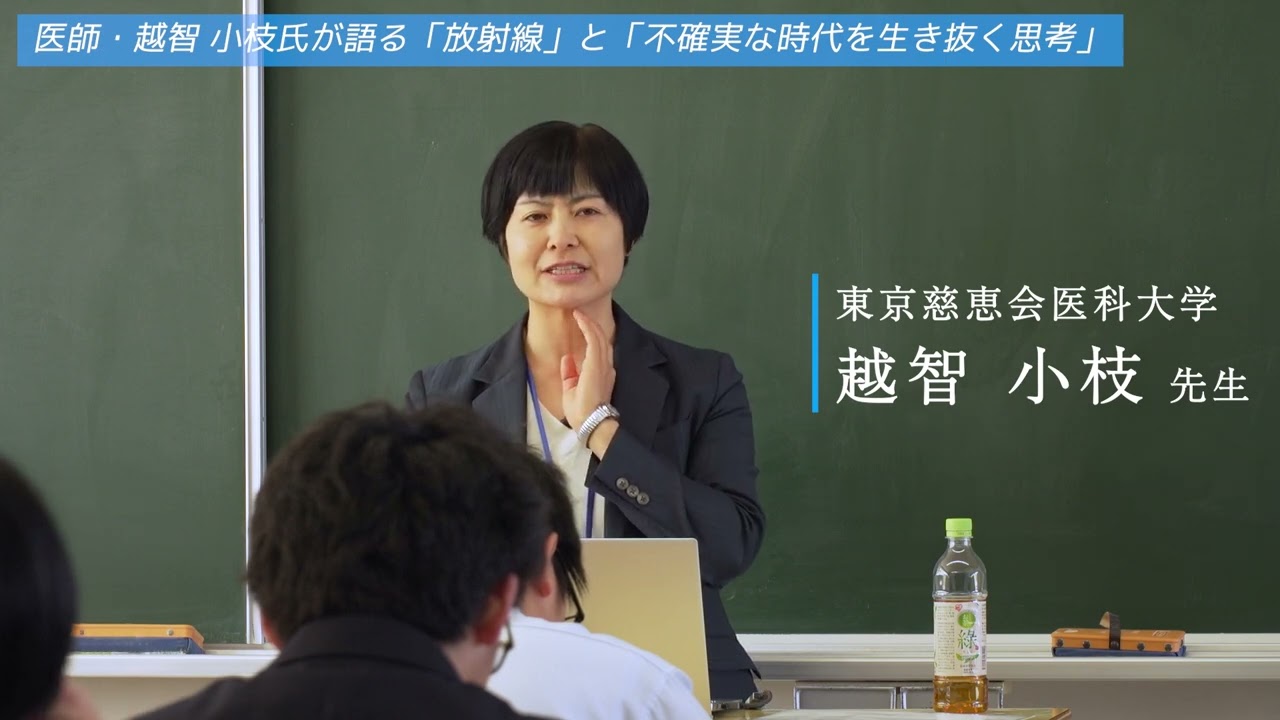

授業の冒頭、越智先生は「なぜ放射線を学ぶのか」をこう位置づけた。

「放射線を理解することは、目に見えず正解が一つに定まらない “よくわからないもやもや” との付き合い方を学ぶことです」。不確実な情報にすぐ飛びつかず、状況を分析し、量や条件を踏まえて考える訓練になるという。

見えないものを見える言葉や数値に翻訳し、自分の頭でいったん保留しながら判断する。その態度は、放射線だけでなく感染症や災害、経済やSNS上の分断といった社会課題にも通底する。

「だからこそ放射線を “入り口” に学ぶ意味がある」——越智先生は、放射線教育を“思考のトレーニング”として位置づけ、90分の講義を始めた。

「災害は10年に1回」——必ず自分にも起こる

午後の授業。昼食後の静けさの中、教室にはわずかに緩んだ空気が漂っていた。だが、越智先生の話が進むにつれ、生徒たちの姿勢が少しずつ前のめりになっていった。

「災害とは、人・物・金・情報・時間のいずれかが不足し、社会がキャパオーバーになった状態です」。静かながら、確信をもった口調だった。「地震や台風といった自然災害だけではありません。感染症、戦争、情報の混乱——それらも “社会のキャパシティを超える” という点で同じです」。先生は続けて、「災害は特別なことではなく、誰もが生きている間に必ず経験する」と話した。

「これから皆さんが生きていく間に、必ず5〜6回は大きな災害に遭います。10年に1回は必ず起きると考えてください。そのときに、どうタフに生きていけるか、自分で選び取れる人になってほしいのです」。

この言葉に、教室の空気が少し引き締まった。遠い出来事のように感じていた “災害” が、一気に自分ごととして立ち上がる瞬間だった。

「人がたくさん亡くなったら災害なのか」という問いかけに、先生は否と答えた。

「日本では毎年、熱中症で1,000人以上が亡くなっています。でも、これを災害と呼ぶことはほとんどありません。コロナ禍の前まで、インフルエンザで毎年3,000人以上が亡くなっていましたが、これをパンデミックと呼ぶこともなかった。人が亡くなるから災害なわけではないんです」。

では、災害とは何か。先生は具体例を示しながら説明を続けた。

「震度3くらいの地震が日本で起きても、災害とは思わないでしょう? でも、もし掘っ立て小屋のような場所にいたら、震度3でも倒壊してしまうかもしれない。災害の規模が大きくなるか、社会のキャパシティが小さくなると——つまり、どちらか一方でも “支えきれない” 状態になると災害になるのです」。

先生は、準備の違いが災害の線引きを変えることも指摘した。

「英国では気温が40度を超えると、線路が膨張して脱線事故が起きました。日本は暑さに耐えられるよう線路に隙間を空けて敷いているので大丈夫なのです。同じ頃、トルコでマグニチュード6の地震が起きました。日本でのマグニチュード6では建物は壊れませんが、トルコでは建物がガレキの山になってしまう。逆に、雪が20センチ積もると、東京では交通が麻痺しますが、福井にお住まいのみなさんは “20センチで交通麻痺ってどういうこと?” と思うでしょう。それは、東京は雪の準備をしていないからです」。

「準備が不足すると、同じことでも災害になってしまう。今は高齢者が増え、あちこちで戦争が起きて物が足りなくなり、社会のキャパシティがじわじわと下がっています。つまり、災害リスクは今後じわじわと高くなるかもしれない」——その警告には重みがあった。

放射線は「怖いもの」ではなく「身近なもの」

講義の中盤では、放射線の基本的な性質に話題が移った。「放射線は特別なものではありません。地面にも空気にも、そして私たちの体の中にも放射性物質が含まれています」と語る。体内に存在する放射性カリウム(K-40)を例に挙げ、「人間自身も放射線を発しているんです」と説明した。「つまり、皆さんは今、お互い同士で放射線を被ばくし合っているということができます」。「放射線を”見えない脅威”と感じるのは自然なことですが、怖がるだけでは理解は深まりません」。

生徒からは「放射線は危険で、福島第一事故の話だと思っていた」との声もあった。先生は「太陽の光にも放射線が含まれています。量と状況を理解すれば、漠然とした恐怖は減るんです」と説明。

数字で示しても 安心できない人がいる

「放射線の量を数字で示しても、安心できない人はいます。安心しない人は頭が悪いわけではありません。リスクを理解していないのではなく、別の形で理解しているだけなんです」。

講義の中で、越智先生はリスクコミュニケーションの難しさを率直に語った。

具体的な例として、福島県の高速道路にあった「ホットスポット」の話を挙げた。そこは1時間で5.5マイクロシーベルトという数値が出ていた。「ここに一年間いると、48ミリシーベルト。さっき100ミリシーベルトで体に影響があると話しましたが、ここに2年間いたら影響があるかもしれない」。しかし、それは「高速道路で一年間立ち続ける人」を想定した話だ。実際には、福島県の人たちは「家や塾で14時間、学校や職場で9時間を過ごし、高速道路にいるのはほんのわずかな時間」——だから、ホットスポットがあっても、そこで暮らすことが危険にはならないのだという。

別の例として、「松茸1キログラムに10万ベクレルのセシウムが含まれていた」というケースも紹介した。10万という数字だけ見ると「すごく危険」に見えるかもしれない。しかし、実際に食べて被ばくする量を計算すると、1.3ミリシーベルト——「頭のCT検査1回分より少し少ない」程度だ。しかも、「松茸1本は40グラム程度。1キログラム食べるのは、山の近くに住んでいる人でも難しい」。40グラムなら、約50マイクロシーベルト程度の被ばくにとどまる。「これも『絶対食べなさい』とは言いません。でも、感覚だけのものに惑わされないことが大事です」と先生は微笑む。

「怖いと感じるものは人によって違います。飛行機が怖い人もいれば、バンジージャンプが平気な人もいる。どちらが正しいというわけでもないんです」——先生は、リスクの受け入れ方についても語った。バンジージャンプやスカイダイビングは毎年何人かが亡くなるが、それでも好きな人は続ける。海外の人から見れば、「フグを食べる日本人」も同じに見えるという。「フグは『当たったら死ぬから鉄砲』とも呼ばれます。そんな危ないものを、それでも食べる。一番危険なフグの卵巣をお漬物にして売っている。リスクの感覚は、その人にしかわからない」と先生は語る。

数字や科学だけでなく、相手が “何に怖さを感じているか” を理解する姿勢が重要だという。

続きを読む 2/2

「CBRNE災害」——見えない脅威を学ぶ

「CBRNE災害」——見えない脅威を学ぶ

教室前方のモニターには、化学(Chemical)、生物(Biological)、放射性物質(Radiological)、核(Nuclear)、爆発物(Explosive)の頭文字を取った「CBRNE災害」という言葉が映し出された。

「これらは目に見えないものが引き起こす災害です」と越智先生。

そして、1980年代以降の主なCBRNE災害を列挙していった。エイズウイルス(HIV)の発見、チェルノブイリ事故、狂牛病(タンパク質が感染する脳の病気)、東京の地下鉄サリン事件——先生は自らも「サリン事件の一時間前、地下鉄でその駅を通過していた」と振り返り、「ギリギリのリアリティ」を語った。そして、インフルエンザの大流行、福島第一事故、コロナ禍。

「大体10年に1回ぐらい、大きなCBRNE災害が起きています」と先生は指摘する。見えない、わからないものが起こす災害が、これほど定期的に発生している事実に、生徒たちは真剣な表情で向き合っていた。

「分からないものに直面すると、人は断言してくれる人に飛びついてしまいます。でも、断言はしばしば誤りを導きます。重要なのは、”わからない” という状態に耐える力なんです」。

見えない脅威が社会を覆うと、何が起きるのか。モニターには2011年、東日本大震災後の東京の大型店舗の写真が映し出された。大きな棚に並んでいたはずのトイレットペーパーが、2列分すべて消えていた。「どうして災害が起きてトイレットペーパーがなくなるのか、まったくわかりません」。しかし、2020年のコロナ禍で、同じことが再び起きた。しかも、トイレットペーパー不足の波は、日本ではなく、オーストラリアから始まったという。

「普段なら馬鹿馬鹿しいことなのですが、社会がキャパオーバーになると、どんな馬鹿馬鹿しいことでも広まってしまう」と先生は語る。福島第一事故の後、オオサンショウウオの写真を添えて「放射能でおたまじゃくしが巨大化した」とツイートした人がいた。コロナ禍では、「ワクチンを打ったら磁石になりました」と、体中にスプーンを貼り付けた写真が拡散された。

先生は「情報パンデミック」という言葉にも触れ、「不安になっているところに愉快犯みたいな人がデマを流したり、それを拡散して閲覧数を確保し、お金をもらう人もいる」と指摘した。その言葉には、医師として数多くの現場に立ち続けてきた経験がにじむ。越智氏は今でも福島の病院で週1回診療を行っており、「リウマチの専門医が足りないので、一日で70人を診たこともあります」と笑う。「コロナ禍でも福島第一事故でも、社会の混乱を決めるのは “情報の伝え方” でした。だからこそ今は、”災害リスク全般” をテーマに活動を広げています」と話す越智先生。災害と医療、情報と信頼——現場で人と向き合い続ける医師だからこそ、説得力のある言葉だった。

先生は、「災害では当たり前のことができない」ことも強調した。

「福島第一事故の後、『甲状腺に放射性ヨウ素が集まるから、ヨウ化カリウムをさっさと配ればいいのでは』『放射線が危ないなら、さっさと測ればいいのでは』という声がありました。コロナ禍でも『PCR検査をさっさとたくさんやればいいのでは』『困っている人にどんどんお金をあげてよ』という声があった。でも、その当たり前のことができたら、災害とは呼ばれないんです」。災害時には、人、物、金、情報、時間——これらが不足する。マスクがないから、ザボンの皮を被る。本当にマスクが必要かどうかも、その時点ではわからない。「どれが正しい選択なのかもわからない。これが災害の特徴です」。

先生は、コロナ禍と福島第一事故の相似点についても踏み込んだ。

「コロナ禍の時、専門家がメディアに『そんな発言をしたら絶対炎上するだろう』と思うようなことを次々に言っていました。福島第一事故を経験した人たちなら、絶対にそんな発言はしない。あの時のリスクコミュニケーションの専門家たちは、コロナ禍の時、どこに行ってしまったんでしょうか」——その問いかけには、現場で活動を続けている越智氏の切実な思いが込められていた。

ゼロリスクは不可能——リスクを選び取る社会

越智先生は、「ゼロリスクにすることは無理」だと語った。

「放射線を避けることだけに集中すると、他のリスクが上がってしまう」。福島県内で、放射線を避けるために野菜を食べず、ジャンクフードばかり食べていた家庭があった。給食を食べさせず、ハンバーガーとポテトを持たせて学校に行かせた親もいた。外に出ることを恐れて、子どもを一歩も外に出させなかった結果、日光を浴びないことでビタミンDが不足し、くる病になったケースも何件かあったという。

「つまり、どこに逃げてもリスクはあります。がんのリスクだけでも、野菜不足、運動不足、ストレス、大気汚染、ピーナッツカビ、添加物、お化粧品等々いろいろとありますが。それを全てゼロにできるのか、という話です」。

先生は「安全とは何か」についても説明。「安全というのは、許容できないリスクがないこと。リスクをゼロにすることではありません。リスクがあるけれども、『このリスクはいいや』と受け入れられれば、それはもうリスクではありません。車なんて毎日のように事故が起きているのに、このリスクを受け入れて乗る。私たちが自分で決めている、あるいは社会の文化の中で決まっていくのが安全というものです」。

越智氏は、日本の食文化とアメリカのFDA(食品医薬品局)の基準を比較した例も紹介した。

「日本では、食べ物に虫のかけらが入っていたら大騒ぎです。でも米国のFDAは、トマトソース100グラムあたりにウジの幼虫や卵が14匹まで入っていても許容される、と決めています。香辛料(タイム)の中でしたら、10グラムあたり325個まで昆虫の破片が入っていても許容されている。日本にはそうした基準がないので、実はどれだけ入っていても違反ではないのです。でも、ひとかけらでも入っていると大騒ぎになりますよね。どっちが正しいじとかではなく、これは日米で考え方が違う」。

この話は、リスクの受け入れ方には文化や価値観が大きく影響することを示していた。

「わからないけど解答欄を埋める」——考え続ける訓練

授業の終盤、越智氏は生徒たちにこう語りかけた。

「テストで全然わからない問題があっても、解答欄を空白にせず、必死に何か書こうとしますよね。それが訓練なんです。災害も同じで、正解が分からなくても、自分で考えて行動する力が必要なんです」。

「試験時間残り10分だけど、解答欄は半分ぐらいしか埋められない。何か埋めなきゃ。でも何もわからない、みたいな経験ありますよね?」——越智氏は自身も「しょっちゅうありました」と打ち明けた。「この時の心境は、もうなんだろう。体の中に何もこの知識ないのにとにかく書かなきゃいけないと絞り出す。自分の中にあるものを絞り出す。実はこれってすごくいい災害の訓練なんです。わからない状況でもなんとかしようっていう能力を高めているとも言えます。しかも試験ですから時間の制限がある。ですので、今後テストを受けた時、もちろんスラスラ解けるのがいいのですが、解けなかった時は、自分は災害の訓練をしているんだと思って、その状況も楽しんでみてください」。

「頑張っても分からないことがあります。だからこそ、自分で考える力が必要なんです」。

若山愛佳さん——ノートを見つめながら語った言葉

授業後、1年生の若山愛佳(わかやま・あいか)さんは、取材カメラの前でノートを広げ、鉛筆でびっしりと書き込まれたメモを確かめながら、熱心に語った。

「災害とかで不安になったりしても、パニックにはならずに、正しい情報とか自分で調べて、自分で安心できるようになりたいなと思いました」。そして越智先生の “解答欄を埋める訓練” という比喩に触れつつ、次のように語った。

「私も解答欄はやっぱり埋めたいです。絞り出すように埋めようと思います」。

取材が終わると、彼女はノートを閉じて、大事そうに胸元に抱えた。

授業を企画した浅井佑記範教諭は、今回の特別授業の実施意図について次のように語っている。

「原子力発電のバックエンドをテーマに探究活動を行う本校では、近年、放射線を “怖がらない” 生徒が増えていました。安全かどうかは数字で判断すべきですが、テーマに関わる生徒とそうでない生徒の間に知識の差が生じ、十分な理解を伴わない “安全だから大丈夫” という風潮が出てきたのです。」「その状況を改善したいと考え、環境省の事業を通じて放射線教育の機会を設けてきました。過去には福島県立医科大学の坪倉正治教授に講義をお願いし、無知から風評被害が生じるという視点から復興と放射線量の話をしていただきました。今回は坪倉先生のご紹介で越智先生にお願いしました」とのこと。

浅井教諭によると、この授業は高校1年生の「公共」の授業の一環として行われたものである。「社会は自分たちと同質ではなく、多様な立場と価値観から構成されているということを、福島第一事故の実例を通して理解してもらいたい」とのねらいがあるという。「原子力発電をめぐっても、無条件に賛成・反対といった姿勢は建設的な意見にはなりません。“今は反対だけれど、こうなったら賛成”というように、自分の中でスイッチを持つことが大切です。放射線や災害も同じで、それをどう活かすかを考える “地に足のついた未来志向” が必要だと思います」。

最後に、授業を傍聴した数学科の高崎智裕教諭のコメントを紹介する。

「科学的な情報を自分で判断し、自分の価値観に基づいて行動する姿勢、そして『脳みそを他人に渡さない』という言葉は、これからも大切にしていってほしいと思います」。

「脳みそを他人に渡さない」——考え続けるということ

講義の最後に、越智先生は次のように述べた。

「災害時に一番大切なのは、脳みそを他人に渡さないことです。自分の頭で考えることが大事なんです。人は “専門家に任せれば大丈夫” と思いたくなります。でも、考えることを放棄すれば、誰かのせいにして終わる社会になってしまいます」。

先生は、専門家の予測の不確実性についても触れた。

「専門家っていうのは、そんなに未来を予測できるわけじゃないんです」。十年以上の経験を持つ専門家に未来を予測させたところ、「“ありえない” と否定したことが15%起き、逆に “絶対起きます” と断言したことも15%外れた。しかも断言する人ほど、テレビなどで注目されやすいけれど、実際には正解率が低かった」という。「つまり、断言をする人についていきすぎないように気をつけないといけません」。

さらに、講義の最後にこう付け加えた。

「何度も言ったように、断言する専門家の話を鵜呑みにしてはいけません。だから、私が今日話したことも、間違っているかもしれないと疑ってほしいんです。もちろん私は正しいと思って話していますが、皆さんにとっては正しくないかもしれないし、十年後には違うかもしれない。次の災害では通用しないかもしれない。だからこそ、答えに疑問を持てる人になってほしい。それが今日一番伝えたいことです」。

災害時の “正解” は誰にもわからない。だが、「自分で考えることをあきらめない」という学びこそが、未来を支える力となるだろう。こうして90分間の特別授業は静かに幕を閉じた。

(原子力産業新聞 編集長)