2026年1月10−12日の3日間、九州大学・筑紫キャンパスで開催された「核融合について学び・発信するフュージョンエネルギースクール」は、核融合を単なる先端技術としてではなく、社会の中でどう語り、どう受け止めるかを考える場となった。初日はエネルギー問題を構造的に捉え、核融合が「簡単すぎず難しすぎない」技術として研究され続けてきた背景を共有。2日目にはスタートアップや研究装置の見学を通じ、核融合がすでに研究・開発の現場で動いている現実に触れた。一方で、安全と安心の違いや、技術統合の難しさといった「現実の壁」も示された。最終日には学生が発表を行い、核融合を低年齢層にも伝える試みが紹介された。本スクールは、核融合の理解者を増やすのではなく、社会の中で語れる人を育てることの重要性を浮き彫りにした。

「正直、難しいと思いました」

フュージョンエネルギースクール初日。参加した学生たちの多くが、口をそろえてそう語った。

核融合という言葉は、ニュースや教科書で見聞きしたことはあっても、その中身まで説明できる参加者はほとんどいなかった。今回のスクールには、理工系学生だけでなく、教育学部の学生、小学校・中学校・高校の教員、高専関係者、企業人までが集まっていた。専門も立場も異なる参加者が一堂に会する場で、核融合は決して「得意分野」ではなかった。

多くの学生が口を揃えて、「正直、よく分からないまま来ました」と語った。

この「分からなさ」は、否定でも拒否でもない。むしろ、この3日間を貫く物語の、最も正確な出発点だった。

学ぶだけで終わらせない──「発信」を組み込んだ理由

今回のフュージョンエネルギースクールは、単なる講義型研修ではない。プログラムの正式名称が示す通り、目的は「核融合について学び、発信する」ことにあった。

スクール終了後に行ったインタビューで、主催者の大矢恭久准教授(静岡大学)は、その狙いを率直に語っている。

「このスクールに参加した人だけが分かって終わるのでは意味がありません。そこからさらに発信して、裾野を広げていく。その波及効果を、最初から意識していました」

核融合は、技術的には実証段階に入りつつある一方で、社会的な理解は十分とは言えない。「難しそう」「危険なのではないか」──そうした印象が、科学的事実とは切り離された形で存在している。

「技術的な課題よりも、社会的な課題の方が大きい。リテラシーがなければ、実用化できる段階になっても社会に導入できません」

そのために大矢准教授は、あえて専門外の学生、特に教育学部の学生や現職教員らを積極的に巻き込んだ。核融合を「知る人」を増やすのではなく、「語れる人」を育てる。それが、このスクールの根本思想だった。

Day1|知る

初日は、核融合という技術そのものを語る前に、日本と世界が直面しているエネルギー問題を「構造」として共有するところから始まった。

最初に登壇したのは花田和明教授(九州大学)である。花田教授は、個別の電源を良し悪しで評価するのではなく、エネルギーシステム全体を俯瞰する視点の重要性を強調した。再生可能エネルギーは脱炭素の観点から不可欠だが、天候や季節による出力変動が避けられず、大量導入には系統制約や調整力の問題が伴う。一方、火力発電は安定供給を担ってきたが、CO₂排出という根本的な課題を抱えている。原子力(核分裂)は、大量かつ安定した電力を供給できる電源として一定の役割を果たしてきたものの、事故リスクや廃棄物処分、社会的受容といった課題に直面している。

こうした各電源の長所と制約を整理した上で、花田教授は次のように位置づけた。「核融合は万能解ではありません。ただし、長期的に見れば、エネルギー供給の選択肢として避けて通れない存在です」。重要なのは、核融合を「既存電源をすべて置き換える切り札」として捉えないことだ。花田教授は、核融合を再生可能エネルギーや原子力、火力と並ぶエネルギーシステムの一部として捉える必要性を示した。

エネルギー問題は、単一技術の優劣で解決できるものではない。複数の電源をどう組み合わせ、時間軸をどう設定し、社会としてどのリスクを引き受けるのか――その全体像を考えることが出発点になる。花田教授の講義は、核融合を「すごい技術」として持ち上げるのではなく、エネルギー問題という現実の中に冷静に置き直すものだった。

この視点が共有されたことで、参加者はその後の講義や見学を、単なる最先端技術紹介ではなく、「社会が選択を迫られている課題」として受け止める準備が整えられた。初日は、核融合という技術そのものを語る前に、日本と世界が直面しているエネルギー問題を「構造」として共有するところから始まった。

「諦められなかった難しさ」

続いて登壇した池添竜也准教授(九州大学)の説明は、核融合研究の現在地を、過度な期待や悲観に寄らずに理解するための重要な視点を示し、参加者に強烈な印象を残した。池添准教授はまず、核融合が「できるか、できないか」という段階の技術ではないことを明確にした。

「核融合は、原理的には成立することが分かっています。反応は起こるし、実験的にも確認されている。ただ、それを発電所として成立させる条件が非常に厳しい」

問題は反応の有無ではなく、連続運転やエネルギー回収を含めた実用段階にあると整理した。そのうえで池添准教授が示したのが、核融合研究が置かれている“境界”という考え方だった。

「もう少し簡単だったら、とっくに実現していたでしょう。逆に、もう少し難しかったら、研究者はとっくに諦めていたはずです」と語り、核融合は簡単すぎず、かといって不可能でもない、きわめて微妙な条件の上に成り立つ技術であると説明した。

核融合研究が70年以上にわたって世界中で続いてきた理由は、この「諦めきれない難しさ」にある。池添准教授はさらに、核融合方式が一つに収束していない現状についても言及した。

「できるかどうか、ではなく、どこでブレイクスルーが起きるかが分からない状態にある。だから、世界中で複数の方式が同時に追われているんです」と述べ、トカマク、ヘリカル、慣性閉じ込めなどの多様なアプローチが併存しているのは迷走ではなく、合理的な研究戦略であると位置づけた。この説明は、核融合を「夢の技術」として語るのでも、「いつまでも実現しない技術」として切り捨てるのでもなく、現実的な研究対象として捉え直す視点を参加者に与えていた。

プラズマは、すでに身の回りにある

初日の講義で、参加者が抱いていた「核融合は難しい」という感覚を最初にほどいたのが、恩地拓己助教(九州大学)によるプラズマ物理の導入だった。恩地助教は、核融合の説明に入る前に、まずプラズマとは何かを丁寧に整理した。

「プラズマは、固体・液体・気体に続く“第4の物質状態”です。特別なものではありません。実は、皆さんの身の回りにたくさん存在しています」と述べ、プラズマを未知で特殊な存在として捉える先入観を崩していった。

蛍光灯やネオンサイン、雷、オーロラ、ガスコンロの炎、空気清浄機など、日常生活の中にある具体例を次々に挙げることで、プラズマがすでに社会の中で利用されている現象であることを示した。そのうえで恩地助教は、核融合の難しさを「プラズマを生み出すこと」に帰する考え方を否定した。

「核融合は、プラズマを“つくる”技術ではありません。問題は、プラズマをどう制御し続けるかという点にあります」と語り、高温・高密度という極限状態にあるプラズマを、壁に触れさせず、安定した状態で維持することこそが核融合研究の核心であると説明した。この説明によって、核融合は突如として現れる未来技術ではなく、すでに知られている物理現象を極限条件で扱う延長線上にある研究分野であるという位置づけが、参加者の間で共有されていった。

考え方を揃える──安全・安心・価値判断

初日の後半では、森健一郎教授(北海道教育大学)と栢野彰秀教授(中央大学)が登壇し、核融合という個別技術を教える以前に、「どう考えるか」という枠組みそのものを共有する時間が設けられた。

森教授は主に教育設計の観点から、学習者の発達段階や受け取り方を踏まえた授業構成の重要性を指摘し、教師の側が論理的に説明したつもりでも、学習者にとっては必ずしも同じ形で理解されるとは限らないことを強調した。特に、知識としての理解と、腑に落ちる形での納得は異なるものであり、低年齢層に向けた教育では、最初にどのような印象を与えるか、どのような体験を通じて概念に触れさせるかが、その後の学びの姿勢を大きく左右すると整理した。

一方、栢野教授は社会受容や合意形成の文脈から、科学技術が社会に受け入れられる過程では、正確な情報提供だけでなく、感情や価値判断が大きな役割を果たすことを示した。安全性が科学的に確認されていても、それが直ちに安心につながるわけではなく、人々が何を不安に感じ、どのような説明で納得に至るのかを考える必要があるという指摘は、核融合に限らず、原子力やエネルギー全般に共通する課題として提示された。

論理と直感、安全と安心、事実と価値判断といった対立軸を意識的に整理することで、核融合は教科書的知識として完結する対象ではなく、社会の中で選択され、受け入れられて初めて意味を持つ技術であるという認識が共有された。この「考え方を揃える」時間は、翌日以降の見学やグループワークで、参加者が技術の是非を即断するのではなく、「どう伝えるか」「どう議論するか」を考えるための重要な助走となっていた。

難しい、でも他人事ではない

初日を終えた時点で、小学校教員を目指す教育学部の学生たちに感想を求めたところ、彼女たちの第一印象は、率直だった。

「一番最初に出てきた感想は“難しい”でした」

「子どもたちに伝えるには、かなり工夫が必要だと思いました」

「教科書であまり扱われていない分野だからこそ、先生自身の理解が大事だと感じました」

特に印象に残った講義として学生が挙げたのは、「伝え方」や「受け取り方」に関する議論だった。

教師の側に立つと、「なぜ分からないのか」と考えてしまいがちだが、子どもにとっては最初の印象や感情が大きい。「理解」と「納得」は必ずしも同じではない――そうした視点が強く印象に残ったという。

核融合そのものについても、単なる技術の話ではなく、社会と結びついたテーマとして受け止め始めていた。

「技術的にはできるけど、コスト的にはまだ難しい、という話が印象的でした。その“難しさ”も含めて、どう伝えるかを考えないといけないと思いました」

この段階で彼女たちは、核融合を「よく分からない先端技術」ではなく、“自分が向き合うべきテーマ”として捉え始めていた。

続きを読む 2/3

Day2|見る・触れる

炉を作らない核融合スタートアップ

2日目、参加者の核融合観を決定的に変えたのが、武田秀太郎准教授(慶應義塾大学/京都フュージョニアリング)の講義だった。武田准教授は、核融合の技術論に入る前に、青年海外協力隊として滞在したバングラデシュでの体験から話を始めた。

夜になれば電気が止まり、ロウソクの灯の下で勉強する子どもたちがいる一方、都市部では深刻な大気汚染が日常となり、呼吸すること自体が健康リスクになる環境が存在する。

「エネルギーが足りない社会では、選択肢そのものが奪われます」という言葉は、核融合を先端技術としてではなく、社会の前提条件を支える基盤技術として捉え直す視点を参加者に示した。

武田准教授は、核融合がすでに「反応が起きるかどうか」を議論する段階を超えていることを強調し、「核融合は、“反応が起きるかどうか”の段階は、もう超えています」と断言した。その上で示されたのが、京都フュージョニアリングの立ち位置である。

「私たちは、核融合炉そのものを作っている会社ではありません」と述べ、同社が取り組んでいるのは、発電炉の中心部ではなく、発生したエネルギーを熱として取り出し、燃料を循環させ、電力として利用可能な形に変換する周辺エンジニアリングであると説明した。具体的には、熱回収システム、トリチウムの増殖・回収を含む燃料循環、発電や冷却を含めたシステム統合といった分野であり、これらは将来構想ではなく、すでに現物として世界の研究機関やプロジェクトに納品されているという。

核融合発電はまだ実現していないものの、関連する技術や産業活動はすでに動いており、研究と社会実装の間をつなぐ段階に入っているという現実が示されたことで、参加者は核融合を「遠い未来の夢」ではなく、「現在進行形で社会と接続しつつある技術」として受け止めるようになっていった。

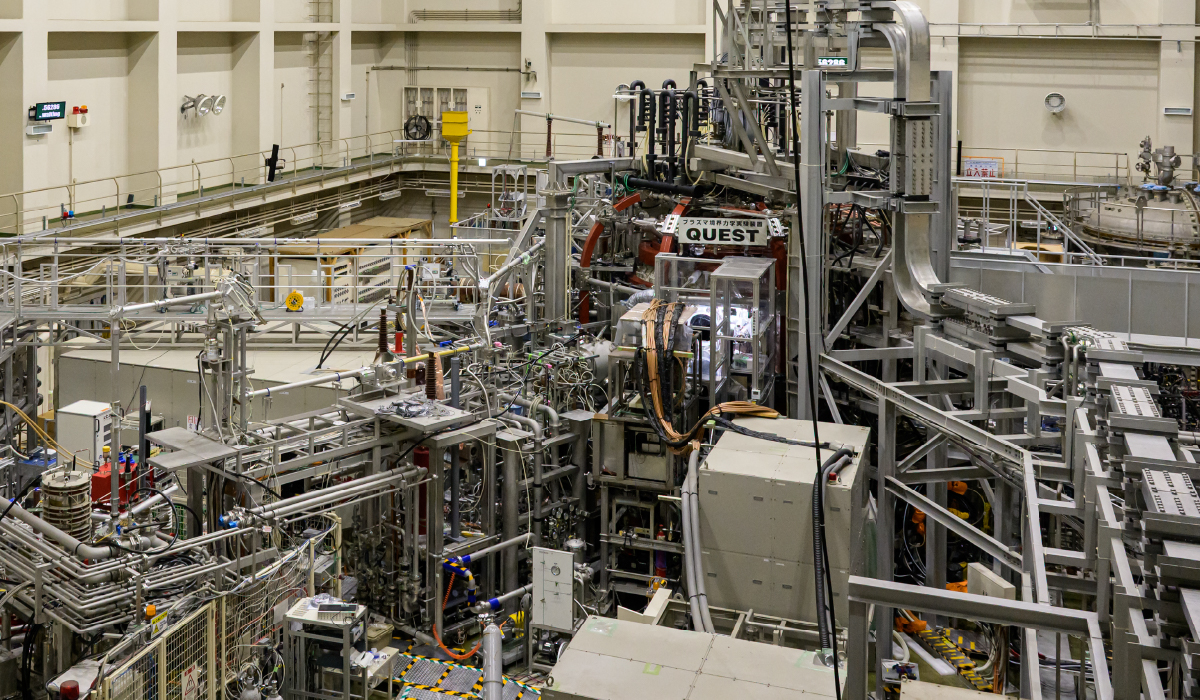

QUESTが与えた実在感

その後参加者は、九州大学の核融合研究装置「QUEST」を見学した。建屋に入ると目に飛び込んでくるのは、巨大な真空容器や複雑に張り巡らされた配管、制御室に並ぶ計測機器やモニター群であり、そこは完成された未来施設というよりも、研究者と学生が日常的に装置を立ち上げ、調整し、実験を積み重ねている現場だった。

QUESTは、瞬間的に高温プラズマを生成するだけでなく、プラズマ状態をできるだけ長時間維持することを目的とした装置であり、この「長時間運転」という特徴は、初日に恩地助教が説明した「プラズマをどう制御し続けるか」という核融合研究の難しさを、具体的な姿として示していた。

見学では、実験の流れや安全管理の考え方についても説明があり、装置が常に人の判断と操作のもとで運転されていることが強調された。核融合研究は理論やシミュレーションだけで完結するものではなく、現場での試行錯誤と積み重ねによって支えられているという実感が、参加者の間で共有された。

見学後には、「実物を見て、核融合が研究者だけの世界ではないと感じた」「装置や作業が想像していたよりも現実的だった」といった声が聞かれ、核融合が抽象的な研究テーマから、現に存在し動いている技術として受け止められるようになっていった。

「現実の壁」とリテラシー

武田准教授の講義と九州大学の核融合研究装置QUESTの見学を経て、参加者は核融合がすでに研究や産業の現場で動き始めている現実に触れた一方で、同時に「決して楽ではない壁」が存在することとも向き合うことになった。ここで登壇したのが、京都フュージョニアリングの芦川直子氏である。

芦川氏は、核融合を含む原子力・エネルギー技術が社会に受け入れられる過程において、「安全」と「安心」を同一視してはならないと強調した。

「科学的に安全であることと、人が安心できることは同じではありません。そのズレを放置したままでは、技術は社会に受け入れられません」という指摘は、技術開発が一定の段階に達した後に直面する課題を端的に示していた。芦川氏はその具体例としてトリチウムの扱いを挙げ、数値や基準に基づけばリスクは管理可能である一方、背景となる知識や文脈が共有されていなければ、人は「よく分からないもの」を不安として受け止めてしまうと説明した。

重要なのは、危険性を過度に強調することでも、逆に問題がないと断じることでもなく、なぜ安全と評価されているのか、その評価がどのような前提に立っているのかを社会と共有するプロセスにあるという。芦川氏が繰り返し強調したのは、この安全と安心のズレを埋める鍵がリテラシーの向上にあるという点だった。

「安全=安心と思えない感覚を、どうすれば埋められるのか。それは、正確な情報を一方的に提示するだけでなく、人々が理解に至るまでのプロセスを社会の中に用意できるかどうかにかかっています」と述べ、核融合の実用化に向けては技術的課題と並行して、説明のあり方や対話の積み重ねが不可欠であるという認識を参加者と共有した。

続いて、小林真准教授(核融合科学研究所)が、核融合研究の技術側に存在する“重さ”について語った。

小林准教授は、核融合炉をプラズマ物理の成果だけで評価する見方に慎重な立場を示し、発電炉として成立させるためには、個々の要素技術を同時に満たす必要があると説明した。核融合炉は、プラズマを閉じ込めて反応を起こすだけでは完結しない。中性子のエネルギーを熱として取り出すブランケット、過酷な熱負荷を受け止めるダイバータ、燃料となるトリチウムを回収・循環させるシステム、長期間の照射に耐える材料、強磁場を維持する超伝導コイルなど、複数の技術が一体となって初めて発電炉として機能する。

「それぞれの要素技術は確実に進んでいます。しかし、それらを個別に成立させることと、同時に成立させることの間には大きな隔たりがあります」と小林准教授は述べ、核融合研究の難しさは単一分野の課題ではなく、総合的なシステム設計にあると指摘した。

どれか一つでも欠ければ炉は成立せず、最適化の方向性も互いに影響し合うため、調整は容易ではない。小林准教授の説明は、核融合が夢物語ではなく、着実に前進している一方で、安易な近道が存在しない技術であることを改めて示すものだった。この現実を踏まえた上で、核融合をどのように社会に伝え、期待と課題をどう共有していくのかが、研究の進展と同時に問われているという認識が、参加者の間で共有されていった。

実物を見て、距離が一気に縮まった

2日目、教育学部の学生に話を聞いたところ、彼女たちの言葉は明確に変化した。

「昨日より、“難しい”という固定概念が少し柔らかくなりました」

「実際に見たり、体験したりしたことで、子どもたちに伝えるのも“ちょっとならできそう”と思えました」

九州大学の核融合研究装置QUESTの見学と、電子レンジなどを用いた体験的なプラズマ実験は、核融合を“現実の出来事”として捉える決定打となった。

「実物を見ると、“本当にやっているんだ”という感覚になります」

「大学にこんな装置があること自体が、すごく身近に感じました」

「実験が思ったより簡単で、できそうなものが多かったのも意外でした」

さらに、武田准教授の講義は、核融合を“研究者だけの世界”から“社会の話”へと押し広げた。

「研究が成功したら初めて仕事になると思っていました」

「でも、もう世界に納品されている機器があると聞いて、核融合が“仕事として存在している”と感じました」

エネルギー問題についても、再生可能エネルギーと並ぶ「もう一つの選択肢」として、具体的な位置づけが見え始めていた。

続きを読む 3/3

Day3|語る

正解ではなく、選択を示す

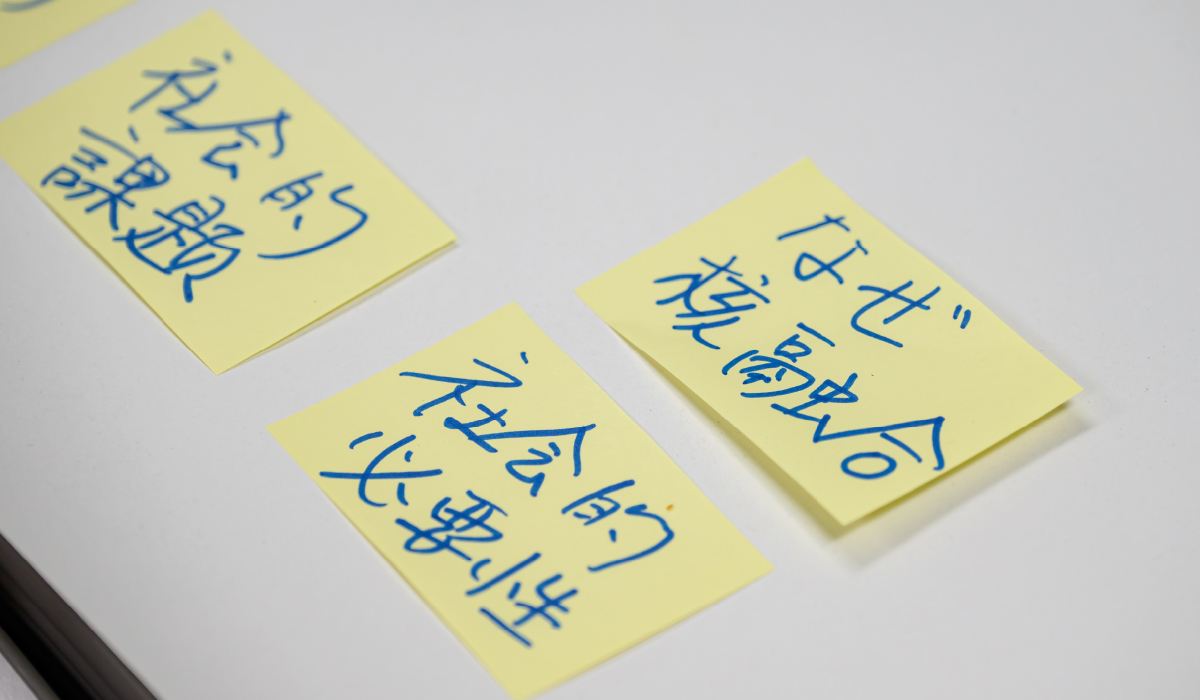

最終日は、発信の時間だった。8つのグループが、それぞれの立場から「誰に、何を, どう伝えるか」をテーマにポスター発表を行った。それぞれ異なる切り口を提示したが、大きく分けると、次の4つの方向性に整理できる。

第一に、中学校・高校教育を想定し、理科や社会科を横断してエネルギー問題を扱う授業設計を提案したグループ。

第二に、高専や大学段階での進路教育を念頭に、核融合研究を「研究対象」として位置づけた発表。

第三に、企業や社会実装の視点から、安全説明や社会受容の課題を正面から取り上げたグループ。

第四に、体験型展示やボードゲームなどを通じて、直感的理解を促す方法を模索したグループである。

教育学部の学生グループの発表は、こうした試みの中でも、「最も低年齢層である小学生に向けた翻訳」を試みた例だった。対象学年を小学6年生に設定し、授業案を提示したのだ。目標は、核融合を正確に理解させることではない。

「核融合って、こういうものかもしれない」という“ふわっとしたイメージ”と興味関心を持ってもらうことだった。

タイトルは「目指せ!地上の太陽!地球のピンチを救う未来のエネルギー」**。

理科(電気の利用)では、電気が生活を支えている現実や、資源制約、再生可能エネルギーの位置づけを扱う。その上で、「太陽が光り続ける仕組み」へと話をつなげる。子どもへの発問は、生活実感に寄せる。

「発電するための資源がなくなったら、どうなる?」

「じゃあ、人間はどんな力が欲しいと思う?」

――「太陽みたいに、なくならない力が欲しい」。

そこから「地上の太陽=核融合」というイメージへ導く構成だ。

実験も工夫した。火打石で火花を見せ、「小さくても強いエネルギーがある」ことを体感させる。おしくらまんじゅうで、「小さな力でも集まれば大きな力になる」ことを身体で理解させる。

「小学生に仕組みを全部理解させるのは難しい。でも、“未来を考えるきっかけ”は渡せると思いました」

社会科では、さらに未来へ視線を向ける問いを投げかけた。

「2060年、私たちが46歳のころ、地上に太陽ができました。あなたは、どんな未来になっていてほしいですか?」

核融合を“正解”として教えるのではなく、未来を自分の言葉で考えさせる教材として位置づけた点に、彼女たちの3日間の学びが凝縮されていた。

「希望を思い出した」

ポスター発表を見終えた後、初日にプラズマの基礎を説明した恩地助教は、次のように振り返った。

「研究をやっていると、“どう制御するか”“どう成立させるか”という話に意識が向きがちです。でも、学生の発表を聞いて、自分がこの分野に入ったときに抱いていた“希望”という感覚を、久しぶりに思い出しました」

研究の現場では、課題と制約が先に立つ。だが、誰かに語るとき、技術は再び「未来の選択肢」として立ち上がる。

スクール後:彼女たちがたどり着いた結論

スクール終了後のコメントで、彼女たちは共通してこう語っている。

「身近に関わることだと感じました」

「教える側として、もっと知識を深めたいと思いました」

「周りの理解がないと絶対にできない。だからこそ、どう理解してもらうかを考え続けたいです」

ポスターを作る中で、最も大事にした点を尋ねると、答えは揃っていた。

「子どもたちに、どう伝えたら伝わるか」

「核融合の有用性を、子どもに届く形にすること」

「希望を伝えたい。研究者が解決しようと頑張っていることを、“自分ごと”として考えてほしい」

核融合を“難しい知識”として閉じるのではなく、未来を考える言葉として渡す。

この到達点は、スクールの目的である「学び、伝える」を最も端的に体現していた。

語れる人が、社会をつくる

この3日間をどう評価するかを問うと、主催者の大矢准教授は、次のように語った。

「成功したか、失敗したかというよりも、楽しかったかどうか、だと思っています。ワイワイと議論しながら、学んだことを自分なりに咀嚼して、“どう伝えるか”まで考える。そのプロセス自体に意味があると考えています」

核融合は、まだ社会実装の途上にある技術だ。だからこそ、完成した答えを教えるよりも、考え、語り、他者と共有する力が問われる。

フュージョンエネルギースクールが目指したのは、核融合の理解者を増やすことではない。核融合を、社会の中で語れる人を育てることだった。