2021年のノーベル物理学賞は、プリンストン大学上級研究員の真鍋淑郎氏、独マックスプランク研究所クラウス・ハッセルマン氏、そしてローマ・サピエンツァ大学のジョルジョ・パリージ氏が共同受賞することに決まった。授賞理由は「複雑な物理システムの理解への画期的な貢献に対して」であり、具体的には温室効果ガスが地球温暖化に与える影響を数理的解析によって予測するモデルを開発した功績である。

発表後、岸田文雄首相は即座に祝意を表明した。もっとも、日本人にとってはやや残念な受賞とも言えよう。真鍋先生が既に米国籍を取得されているからだ。10月5日、プリンストン大学の記者会見において、米国に帰化した理由を聞かれた際、同氏は“I’m not capable of living harmoniously(私は仲良く生きていく能力がない)”と答えた。その部分は繰り返し報じられたが、重要なのはその前段において、研究者にとっての米国の素晴らしい環境を語っていたことだろう。大学など日本の研究機関の在り方が優秀な科学者の海外流出の要因とすれば、それは強い危機感を持つべき状況と言えるのではないか。

ノーベル賞の授賞者は、その時々における社会の重要な課題を象徴することが少なくない。今は正に地球温暖化が世界の大きな課題だ。国際社会は可能な限り迅速に温室効果ガスの排出量を縮減し、限りなくゼロに近づけなければならない。各国・地域の置かれた状況により、方法論やスピードには根深い対立があるものの、ゼロエミッションを目標とすることについて、既に世界は概ね一致しているだろう。

もっとも、温室効果ガスの削減に関し高い目標を掲げることで、国際社会は新たな課題を抱えたようだ。それは、極めて逆説的だが化石燃料の価格高騰である。

世界はまだ化石燃料で動いている

真鍋先生が科学誌『ネイチャー』に、モデルに基づく地球温暖化予測を発表したのは1989年だった。これをベースとして、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は1990年に『第1次評価報告書』を作成、気候変動枠組条約第1回締約国会議(COP1)がベルリンにおいて開催されたのは1995年3月28日~4月7日である。その後、1997年12月のCOP3では『京都議定書』、2015年12月のCOP21では『パリ協定』が採択された。

つまり、国際社会が地球温暖化問題と本格的に取り組みはじめてから30年が経過している。その間、太陽光や風力などによる発電、いわゆる再生可能エネルギーの技術は飛躍的に進歩し、電気自動車(EV)も地球の様々な場所で活用されるようになった。

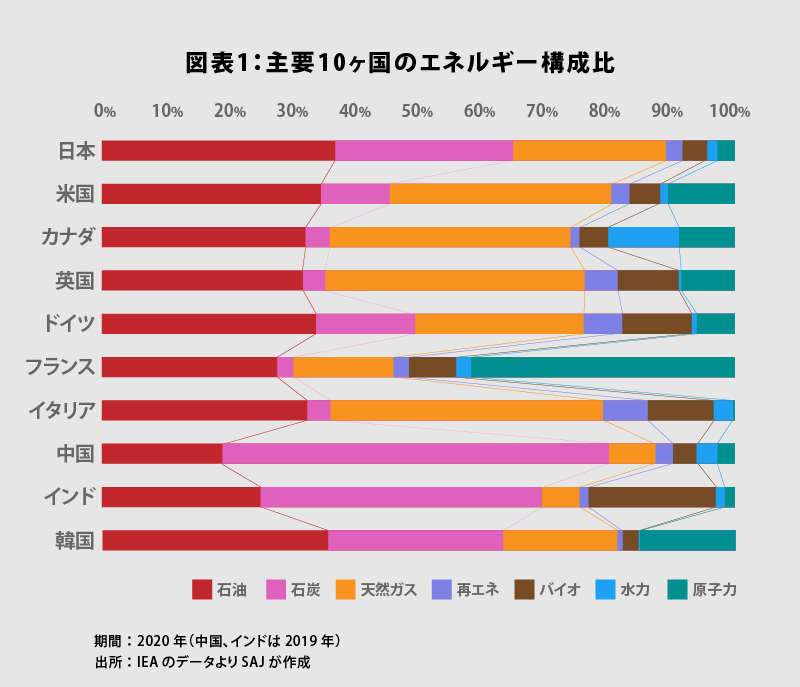

もっとも、化石燃料の消費量が減ったわけではない。G7に中国、インド、韓国を加えた10ヶ国で見ると、1990年と2020年を比べた場合(中国、インドは2019年)、石油、石炭、天然ガスの需要は1.6倍になった。この間、全エネルギー消費に占める化石燃料比率も78.6%から75.1%へ3.5ポイントの微減に止まる(図表1)。2020年は世界が新型コロナ禍に直面、エネルギー需要が急減した年だが、世界がまだ化石燃料で動いているのは動かし難い事実だ。

そうした状況の下、温暖化対策に最も真剣に取り組んできたのはEUだろう。京都議定書の対象期間となった2005年以降、独自に4つのフェーズを設け、温室効果ガスの削減目標を決めている。2021年から始まった「フェーズ4」では、当初、2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比で40%削減するとの目標を掲げていた。しかし、昨年12月11日、ブリュッセルで行われたEU首脳会議において、このターゲットを1990年比55%削減に引き上げている。

このEUの積極的な取り組みにより、域内の産業はコストアップに直面した。欧州の排出枠取引市場(EU-ETS:European Emission Trading)において、排出枠の取引価格が急騰したからだ(図表2)。引き上げられた目標を達成できない事業所が相次ぐとの見方から、排出枠の調達が拡大するとの観測が広がり、排出枠価格は史上最高値圏へと駆け上がった。新型コロナ禍の下、欧州中央銀行(ECB)を含む主要中央銀行が量的緩和を強化してきたことで、過剰流動性[1]大幅な金融緩和によって、市場にある通貨の量が、正常な経済活動に必要な水準を大きく上回る状態がEU–ETSに流れ込んだ可能性もある。

この排出枠価格の上昇は、少なくとも当面、EU域内の対象企業のコストを押し上げるだろう。従って、EUは国境炭素税の導入を急ぎ、域内企業の競争力が失われないよう手を打つ見込みだ。この国境炭素税については、米国のジョー・バイデン大統領も前向きな姿勢を示している。米欧諸国の狙いは、温暖化対策の緩い中国企業が漁夫の利を得る可能性を排除することだろう。

もっとも、地球温暖化対策の加速は、意外なインパクトとして世界経済に跳ね返りつつある。それは、需要が先細るはずの化石燃料価格の高騰だ。

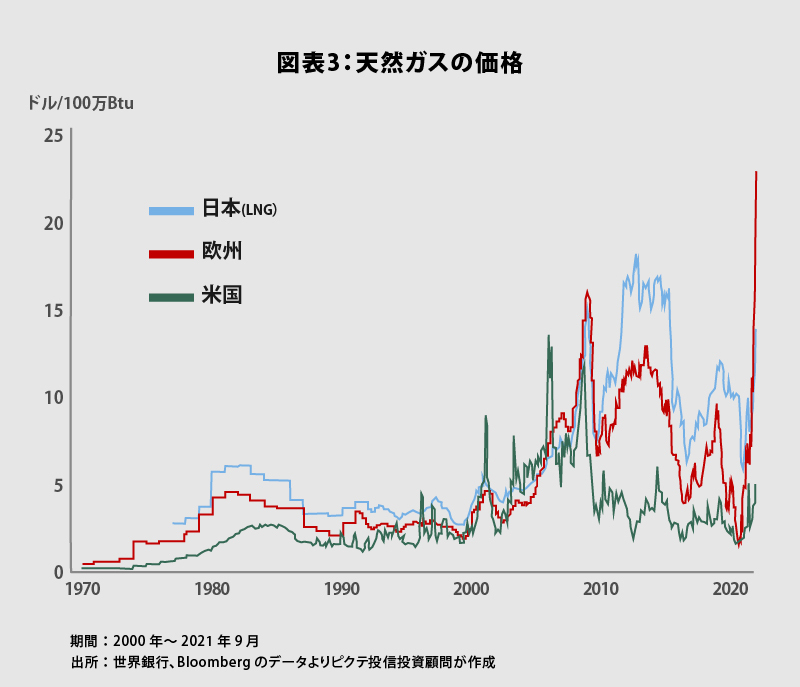

欧州の天然ガス価格が示す「売り手市場」への変化

欧州において価格上昇が著しいのは温室効果ガスの排出枠だけではない。2019年に平均4.80ドル/100万Btuだった天然ガスの価格は、新型コロナ禍の打撃により2020年には同3.24ドルへと値下がりした(図表3)。しかしながら、今年に入って急騰し、世界銀行によれば9月の平均価格は22.84ドルになっている。さらに、10月5日にはスポット価格が一時40ドルを突破した。

ちなみに、BTUは英国熱量単位(British thermal unit)であり、1気圧の下で質量1ポンド(453g)の水の温度を60.5℉(15.83℃)から 61.5℉(16.38℃)へと上昇させるのに必要な熱量のことだ。天然ガスの量を測る単位として世界共通で使われている。

マーケットに話を戻せば、欧州以外の地域における天然ガス価格は上昇しているものの、急騰局面と言うわけではない。シェール革命で自給可能になった2010年代以降、米国国内での天然ガス価格は低水準で安定している。

日本の場合、産ガス国において液化した上でタンカーにより運ぶため、コストが高くなるのは止むを得ない。また、電力・ガスシステム改革以前は、最大の需要家である電力会社が総括原価方式の下で安定調達を重視していたことから、長期契約により国際市況より割高な水準で購入していた。さらに、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、LNGの確保が優先され、かなり高い価格で長期契約を締結するケースが目立ったことも事実だ。ただし、現在は電力価格の自由競争の下、LNGの調達コストは電力会社の利益を大きく左右するため、長期契約による安定調達だけでなく、スポット取引を活用した価格の平準化が図られている。

この日米両国との対比で見ると、欧州における天然ガス価格は異常な状況だ。その直接的な要因の1つは、ロシアの国営企業、ガスプロムによる実質的な供給抑制ではないか。欧州は天然ガス調達の約4割をロシアに依存しており、同国が供給を絞れば域内に大きな影響が及ぶ。

ガスプロムは、9月10日、バルト海海底を通りドイツへ至る天然ガスパイプライン「ノルドストリーム2」の竣工を発表した。しかし、EU加盟国や欧州議会議員の一部がロシアによる供給開始を牽制しており、最終的な決定権を持つドイツも総選挙前後の内政に追われて判断を先送りしている。

ノルドストリーム2は、これまでの計画・工事の過程において、ロシアによるクリミア・セヴァストポリの編入、反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏毒殺未遂事件と逮捕などの余波を受け、建設が予定より大きく遅れてきた。7月15日、ホワイトハウスでアンゲラ・メルケル独首相と会談したジョー・バイデン大統領は、このパイプラインの使用を実質的に容認したが、ドイツ自体の判断は次期政権に先送りされた状態だ。この状況に業を煮やしたロシアは、ドイツにプレッシャーを掛けるため、敢えて供給を抑えているとの見方がある。

もっとも、欧州における天然ガス価格の高騰には、より構造的な問題があるのではないか。それは、脱化石燃料の動きだ。

先述の通りEUは温室効果ガスの排出量削減を加速させようとしている。一方、EU最大の経済規模を誇るドイツでは、福島第一原子力発電所の事故を受けた2011年6月6日、メルケル首相のリーダーシップの下、2022年までに国内で稼働している全ての原子力発電所の稼働を停止すると閣議決定した。さらに、今年7月3日、独連邦議会上下院は2038年へ向け石炭・褐炭による火力発電を原則として全面停止する法案を可決している。

ただし、再生可能エネルギーによる発電比率が50%に接近しつつあるドイツでも、総エネルギー供給量から見た場合、昨年の再エネ比率は水力、バイオマスを合わせて17.8%に止まる。他方、天然ガス26.7%、石油33.9%、石炭15.5%、化石燃料の合計は76.1%だ。石炭・褐炭、原子力による発電を止めるとしても、再エネ比率を100%にするのは安定供給の観点から困難だろう。加えて現在は、新型コロナ禍で低迷した経済活動を再開させている時期であり、電力不足に陥った中国が世界の天然ガス、石炭市場で「買い手」としての存在感を増している。

一方、この状況を化石燃料の供給国・企業、つまり「売り手」の立場から見れば、長期的な需要は先細りを前提に考えなければならない。つまり、増産どころか生産規模を維持するための設備投資をも躊躇わざるを得ないだろう。また、先行きの不透明感を考えた場合、今、需要がある間にできるだけ高値で売りたいと考えても不思議ではない。

つまり、欧州の天然ガス市場は「買い手市場」から「売り手市場」へ移行したのではないか。そこで存在感を発揮しているのがロシアだ。同国は、石油市場においても、OPECプラスの議論を主導することで、世界経済における発言力を強めようとしている。

価格上昇は天然ガスだけではない

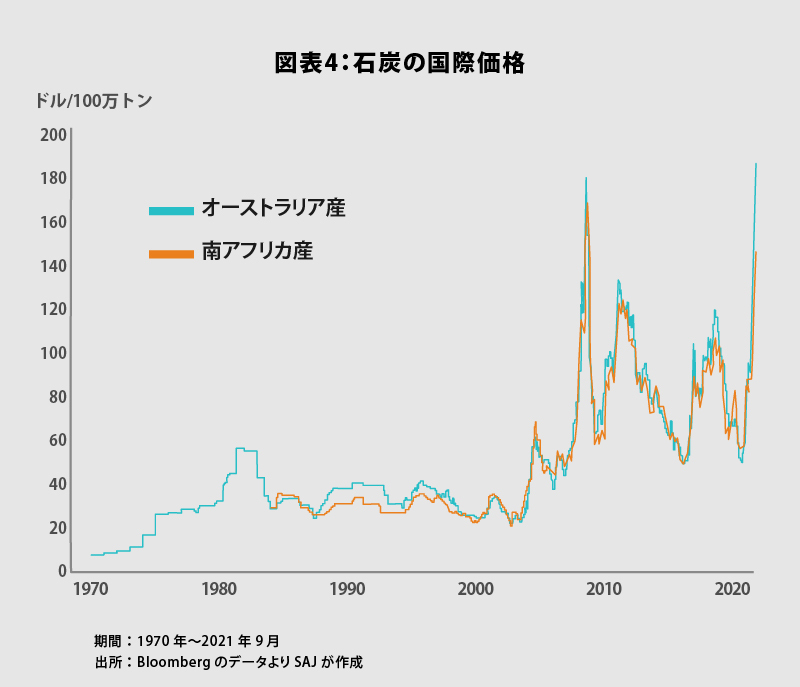

化石燃料の価格上昇は、欧州の天然ガスだけではない。石炭も史上最高値圏を推移している(図表4)。新型コロナ禍からの経済活動再開により、中国、そして他の新興国は深刻な電力不足に直面、石炭の調達を急いでいることが背景だろう。

一方、石炭の使用は地球温暖化阻止の観点から極めて厳しい批判に晒されている。天然ガス同様、長期的な需要見通しが産炭国・企業の設備投資を躊躇わせ、現在は大きな需給ギャップが起こっているのではないか。石炭も当面は売り手市場が続きそうだ。

さらに、原油価格も上昇基調にある。注目されるのは米国のシェール事業者に他ならない。

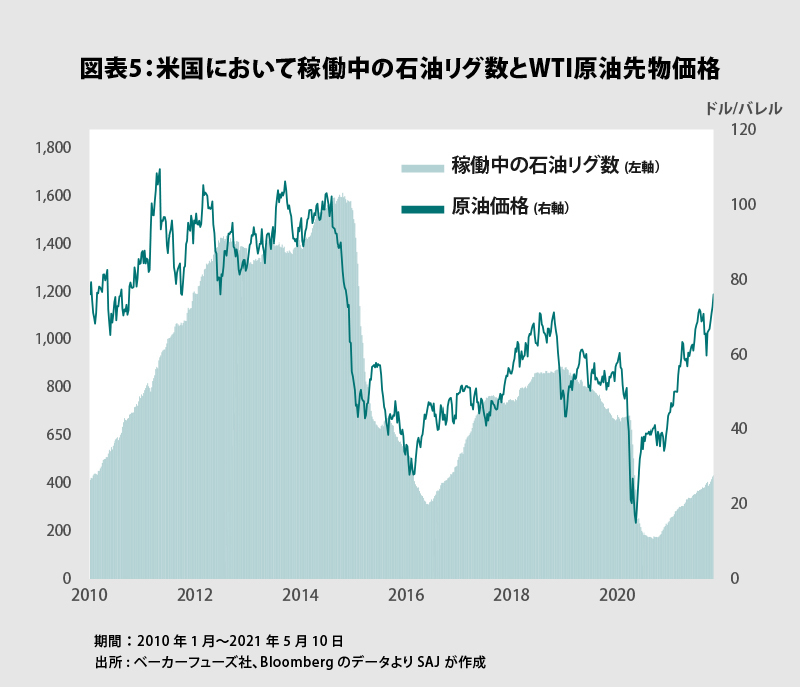

2010年前後から始まったシェール革命により、米国は世界最大の産油国になった。湾岸の主要産油国と異なり、米国のシェール事業者は国家による統制ではなく、原則として市況によって生産量を決める。2014、15年の石油価格の急落は、米国のシェール事業者が大幅な増産を行い、需給バランスが崩れたことが要因だった。ここで淘汰が進み、不採算のリグは閉鎖に追い込まれたと見られる。

足下、原油価格が1バレル=80ドル台になっても、米国国内で稼働する石油リグの数はそれほど伸びていない(図表5)。バイデン政権は自動車に関してEV化推進の方針を打ち出している。シェール事業者としては、天然ガス、石炭と同様、積極的な設備投資で増産するよりも、価格水準を高く保つ方が得策なのだろう。

そうしたなか、OPECプラスは10月4日に開催した「共同閣僚監視委員会(JMMC: Joint Market Monitoring Committee)」において、新型コロナ禍の下で行ってきた減産幅に関し、縮小のペースを従来の合意に沿って行うと決めた。主要産油国にしてみれば、いずれ使われなくなる虎の子の資源だけに、今は価格支配力を取り戻す意気込みと言えそうだ。

ちなみに、1970年代の第1次、第2次石油危機以降、米国はサウジアラビア、UAEなどOPEC内における有力な穏健産油国との関係再構築に努め、1990年代初頭の湾岸戦争当時にはサウジアラビアが大幅な増産を行って原油価格の上昇を抑え込んだ。しかし、シェール革命により米国のスタンスは激変し、アフガニスタンからの唐突なまでの米軍撤退を見る限り、今や中東への興味を失ったと考えられる。力の空白が生じるなか、OPEC主要国は同じ資源国であるロシアとの協調路線により、脱化石燃料化が進む前の期間に出来るだけ高値で原油を売るつもりなのだろう。

日本はどうするのか?

世界は激動の時代を迎え、特にエネルギーを取り巻く環境は大きく動いている。そうしたなか、新たに発足した岸田文雄内閣は、10月22日、『第6次エネルギー基本計画』を閣議決定したが、その内容は残念ながら曖昧模糊としており、変化の時代を先取りする意気込みは感じられない(これについては改めて書かせていただく)。特に原子力については、進むのか、それとも引くのか、明確にしなければならないにも関わらず、今回も「行間を読め」とばかりに玉虫色の表現を繰り返した。

エネルギーを考える上で特に重要な視点の1つは、地球温暖化抑止への取り組みが企業への投資判断にも影響を及ぼしつつある反面、直ぐに化石燃料の使用を終えられるわけではないことだ。つまり、当面は化石燃料に対する一定規模の需要が続くなかで、供給力を維持するための投資は縮小傾向になると見られる。その結果、むしろ価格支配力は買い手から売り手へ移行し、必然的に下方硬直的になるだろう。明らかに国際的なインフレのリスクが高まっている。

「天災は忘れた頃にやってくる」と言ったのは、明治日本を代表する物理学者の寺田寅彦だった。

寺田は防災について警鐘を鳴らしたことでも知られ、どこかの講演でこの名文句を発したそうだ。全くの余談だが、夏目漱石の『吾輩は猫である』に登場する猫の飼い主、珍野苦沙弥の教え子の物理学者、水島寒月が寺田をモデルとしていることは漱石研究家の一致した見解である。

何事も警戒している最中であれば、それほどの大事にはならない。しかしながら、化石燃料の価格と供給の安定に慣れ切っていると、実際に大きな変化が起こった場合には大惨事になりかねないのではないか。資源に乏しい日本の場合、特にそのことを心して掛からなければならないはずなのだが…

脚注

| ↑1 | 大幅な金融緩和によって、市場にある通貨の量が、正常な経済活動に必要な水準を大きく上回る状態 |

|---|