ジョー・バイデン米国大統領と言えば「外交政策通」と考えられてきた。理由はその政治家としてのキャリアである。36年間の連邦上院議員時代、外交委員会に長く席を置き、通算4年間に亘って委員長を務めた。

財政委員会、司法委員会と共に1816年に創設された同委員会の権威は非常に高く、条約の批准など米国の外交政策、さらには外交に関する人事について、極めて大きな権限を有している。歴代委員長には、ジェームズ・フルブライト、フランク・チャーチ、ジョン・ケリーと言った大物上院議員が名を連ねた。

バイデン大統領は、上院外交委員会の有力議員として旧ソ連崩壊後のユーゴスラビア紛争や同時多発テロ事件を受けたテロとの戦いで目立つ活躍を見せたと言われている。また、バラク・オバマ政権の副大統領であった8年間、外交経験のないオバマ大統領の指南役とも目されていた。

そのバイデン大統領が昨年11月の大統領選挙で勝利した後、国務長官に指名したのがアントニー・ブリンケン氏だ。国務省の外交官、上院外交委員会の民主党スタッフを務め、オバマ政権で国家安全保障担当大統領補佐官に就任した外交・安全保障に関するプロフェッショナルに他ならない。バイデン大統領との良好な関係を築いてきたことでも知られている。

前任のドナルド・トランプ大統領は、外交のみならず政治家としての経験がなく、貿易収支の不均衡是正に極めて熱心だった以外、明確な外交方針は見えなかった。一方、バイデン大統領のキャリアや人事から見て、就任当初、バイデン政権の外交は手堅いとの観測が強かったのではないか。ただし、同大統領はアジア外交で中国を重視する傾向が強いと言われ、日本の外交関係者の間では、米国が日本の頭越しに対中対話を進めるシナリオが懸念されていた。オバマ大統領の「戦略的忍耐」はかならずしも北朝鮮だけでなく、中国にも実質的に適用された結果、南シナ海の南沙諸島において中国の人工島建設を許し、海洋進出を加速させる背景となったことも不安材料だったと見られる。

しかしながら、バイデン大統領の外交は2つの点で日本の想定を裏切ったのではないか。その1つは厳しい対中姿勢であり、もう1つは戦略性・緻密さの欠如だ。後者については、国際社会の分断を加速させ、資源の争奪戦を助長して日本経済に大きな影響を及ぼすことが懸念される。

想定を超える厳しい対中姿勢

バイデン政権の発足から1年が経過するなか、意外感が強いのは予想以上に厳しい対中姿勢だ。特に台湾問題を極めて重視、中国に台湾海峡における現状維持を度々求めている。

昨年8月19日、ABCニュースが報じた単独インタビューにおいて、同大統領は「北大西洋条約機構(NATO)の加盟国が攻撃を受けた場合、(米国は)同条約第5条に基づき速やかに対処する。日本や韓国、そして台湾に対しても同様だ」と語り、世界を驚かせた。この発言は、事実上、米国が台湾に対して防衛義務を負うと解されたからだ。さらに、同年10月21日、メリーランド州ボルティモアで開催した住民との対話集会でも、司会者が中国により台湾が攻撃されれば「米国は台湾を防衛するか」と尋ねた際、同大統領は「米国にはそうする義務がある」と語ったことが伝えられた。この2回の発言後、いずれもホワイトハウスは「米国の政策に変更はない」として火消に追われたのである。

1979年1月1日、日本に6年3ヶ月遅れて米国は中華人民共和国との国交を正常化した。その際、公式には中華民国(台湾)と断交している。結果として1955年3月に発効した『米華相互防衛条約』は1979年末に失効した。ただし、台湾と一定の関係を維持するため、1979年4月10日、ジミー・カーター大統領(当時)は『台湾関係法』に署名した。この法律は、米国が台湾を国家並みの扱いとすること、台湾の居住民に対する武力行使には適切な行動を採ること・・・などが定められている。

ただし、同法はあくまで米国の国内法であり、条約上、中国の一部として認めた台湾に関して、米国が防衛義務を負っているとのバイデン大統領の発言は正確ではない。外交通の同大統領がこの件を正しく理解していないとは考え難いだけに、実は確信犯として対台湾政策を示したのではないかとの見方が強まっている。

中国は1984年12月に英国との間で『英中共同声明』に署名、1997年7月1日における香港の返還を正式に決めた際、50年間に亘って「一国二制度」を維持すると約束した。しかしながら、2020年の全国人民代表大会(全人代)で『国家安全法(国安法)』を香港にも適用すると議決、英国との約束は、事実上、反故になったと言える。

中国が台湾統一を「核心的利益」であると繰り返すなか、台湾防衛に踏み込んだバイデン大統領の発言は、中国が香港と同様に治安維持を名目として実質的な台湾の統一を図る可能性を牽制したものだろう。これは、「戦略的忍耐」を掲げたオバマ大統領、通商交渉以外に興味を示さなかったトランプ大統領の時代と比べ、バイデン政権が非常に厳しい姿勢で中国に臨んでいることを示す傍証と言えるのではないか。2月4日に開幕した北京冬季五輪についても、習近平国家主席が国威発揚の場として極めて重視してきたにも関わらず、米国は政府高官の開会式への出席を見送った。

中国は射程距離が1万2千㎞に及ぶ潜水艦発射大陸間弾道弾(SLBM)、『JL-3(巨狼3号)』の開発最終段階にあると見られる。発射の兆候を極めて掴み難いSLBMが実戦配備された場合、台湾周辺の海域から米国全土を射程圏内に収める可能性が高まるだろう。台湾情勢の緊迫、そしてJL-3の開発が、バイデン大統領による厳しい対中姿勢の背景なのではないか。

分断を加速させた『民主主義サミット』

昨年8月31日、米軍はアフガニスタンから完全に撤退した。この決定はトランプ大統領時代の2020年2月、米国とタリバンが同意したものだ。ただし、撤退の方法は慎重さに欠け、8月15日には首都カブールが実質的にタリバンの支配下になった。さらに、同26日にはカブール国際空港周辺でイスラム国(IS)による自爆テロ事件が起こり、米軍兵士13人を含む多くの人が死傷したのである。結局、米国を後ろ盾としたアフラシュ・ガニ大統領は出国して政権は崩壊、アフガニスタンはタリバンの支配下に逆戻りし、米国における同時多発テロ事件直後の2001年10月、テロとの戦いの一環として同国に軍事介入した米国の20年間の努力は報われなかった。

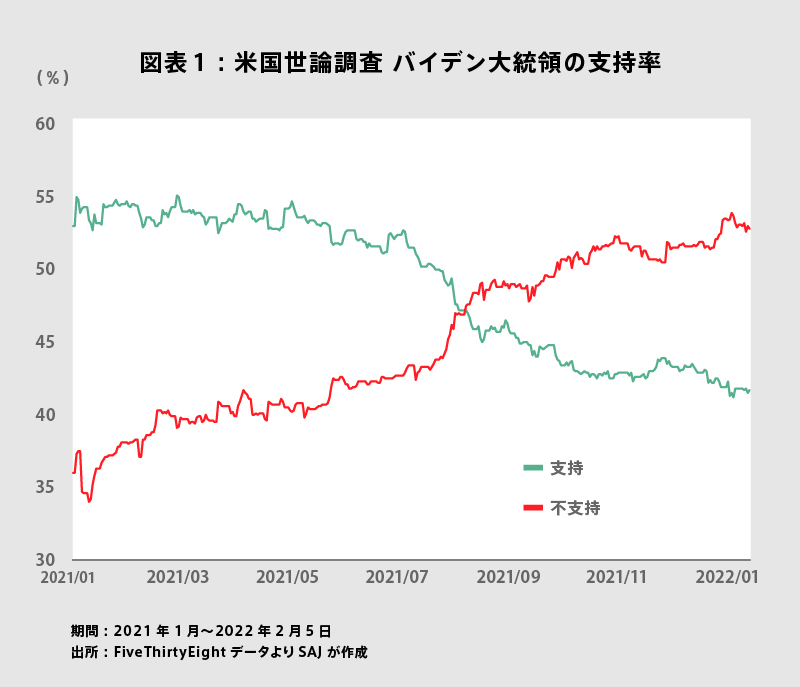

アフガニスタンからの米軍の撤退について、米国の有権者に異論は少ないようだ。しかしながら、7月に入って米軍の駐留米軍の規模が縮小され、タリバンの攻勢が明確になるなか、各種世論調査でバイデン大統領の支持率は低下した(図表1)。米国に協力したアフガニスタン人がタリバンから復讐されているとの報道もあり、結果から見れば十分な準備がなされたとは言えない幕引きについて、バイデン大統領の外交手腕に対する米国内外の強い懸念が残った。

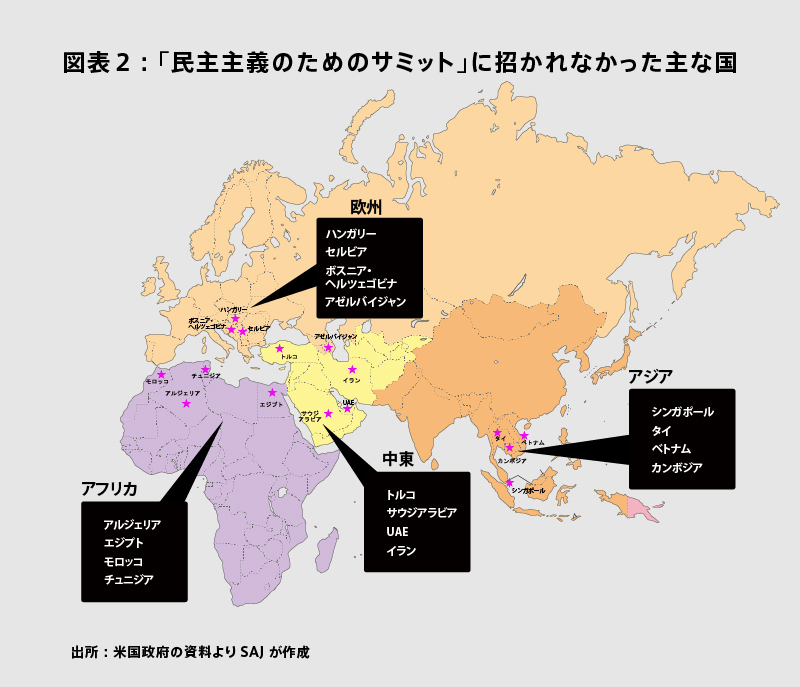

バイデン政権の外交政策への不信感がさらに高まったのは、昨年12月9-10日、米国が主宰してリモートにより開催された『民主主義のためのサミット(民主主義サミット)』ではないか。独裁色を強める中国、ロシアに対し、民主主義国家の結束を固めるためのイベントだったが、戦略性と配慮に欠けた招待国の選択を疑問視する声は少なくないようだ。

国連加盟国193か国中109か国及びEUと台湾が出席したのだが、NATO加盟国でありながらハンガリー、トルコは「独裁的である」として招待されていない(図表2)。その結果、ハンガリーはロシアへの傾斜を強め、今年2月1日にはウクライナ問題が深刻化するなかでオルバン・ビクトル首相がモスクワを訪問、ウラジミール・プーチン大統領と首脳会談を行った。この時、プーチン大統領はハンガリーへの天然ガスの供給拡大を約束している。

また、東南アジアでは、ASEAN加盟10か国のうちシンガポール、タイ、カンボジアに加えてベトナムも社会主義国であることを理由に民主主義サミットへ招かれなかった。もっとも、同国は1979年の中越戦争で中国と戦っており、ASEANのなかで最も厳しい対中姿勢を堅持している国だ。もちろん、同国は米国とも泥沼の戦争をしたわけだが、その後はむしろ日本、米国との外交や経済交流を強化し、特に日本とは極めて良好な関係を維持している。

それを象徴しているのは、2012年12月に政権を奪還して第2次内閣を発足させた安倍晋三首相(当時)が、最初の外遊先にベトナムを選んだことだろう。また、後任の菅義偉首相(同)も、安倍前首相の先例に倣い、内閣総理大臣就任後、ベトナムを初の訪問国とした。2017年11月、APEC首脳会議に伴い開催されたTPP関係国会議では、開催国であったベトナムと日本が共同議長を務め、最終合意へ向けた詰めの作業を行っている。中国、台湾がTPPの加盟を同時申請、既存メンバー11か国の見解が分かれるなかで、日本政府にとってベトナムとの連携は極めて重要だろう。

さらに、地理的に見れば、ベトナムは南シナ海に面し、安倍元首相が提唱、今や米欧諸国も追随した「自由で開かれたインド太平洋戦略」のど真ん中に位置している。フィリピンやマレーシアを民主主義サミットに招待し、シンガポールを招待しなかったことも衝撃的だが、ベトナムを敢えて仲間外れにしたバイデン政権の判断基準は理解に苦しむ。日本政府も困惑したのではないか。もちろん、岸田文雄首相は民主主義サミットへ出席、演説も行ったが、日本にとっては何のためのサミットか意味不明だ。

さらに、国際的なエネルギー問題の鍵を握るサウジアラビア、UAE、カタールなども招待されていない。中国、ロシアは米国による包囲網として非招待国との連携強化を表明、民主主義サミットが開催されていた12月9日、招待されなかった中米のニカラグアは、中国と国交を回復して台湾と断交すると発表したのである。敢えてこの時期に世界を巻き込んだイベントを開催し、各国に対するバイデン政権の色分けを示した印象になったことで、民主主義サミットは国際社会の分断加速に貢献したと言えるかもしれない。結果として、招待された国の間においてもバイデン大統領の外交手腕に対する疑問が深まり、独自路線を模索する動きが加速することも考えられる。

民主主義サミットの開催で米国が払った代償は小さくないと言えるのではないか。

1970年代の苦い教訓

ロシアとの緊張が高まるウクライナ情勢に関しては、1月28日、当事国であるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が首都キエフで記者会見に臨み、「複数の尊敬される国家のリーダーでさえ、明日にも戦争が起こると煽っている。これはパニックであって、結果としてウクライナにどれほどの犠牲を強いるつもりなのか」と語った。「尊敬される国家のリーダー」には、バイデン大統領も含まれると見られる。このゼレンスキー大統領の指摘は、少なくとも米国とウクライナの間で円滑な意思疎通が行われていない可能性を示唆するだろう。

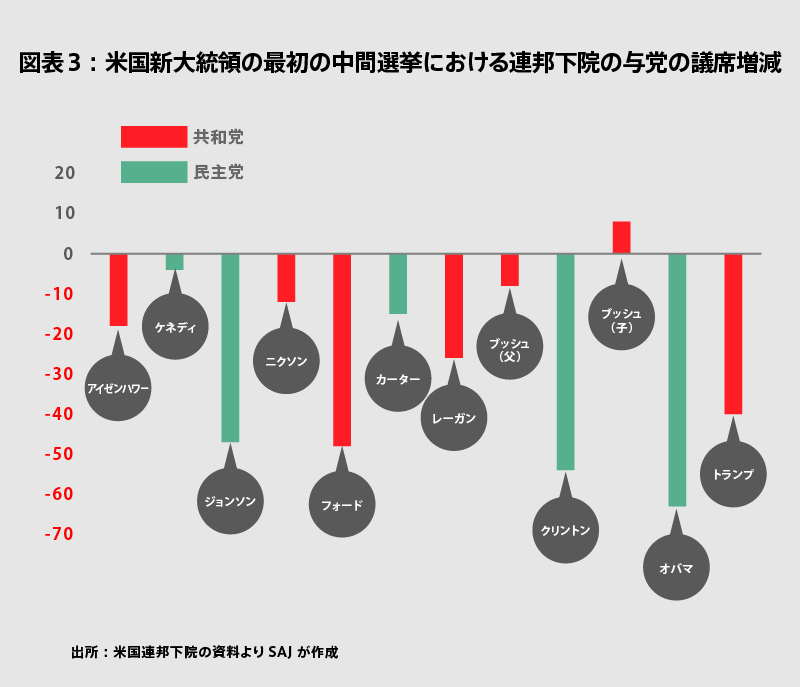

日本の報道や論評では、バイデン大統領の命運を11月8日の中間選挙が握っているとの見方が少なくないようだ。しかしながら、それはかならずしも正しくはない。戦後、新大統領が初めて臨む中間選挙において、全議席が改選となる連邦下院で大統領与党が議席を増やしたことは1回しかない(図表3)。ジョージ・W・ブッシュ大統領の下での2002年の中間選挙であり、前年の同時多発テロによって国民の大統領に対する支持が高まっていた異例の選挙だった。

一方、ビル・クリントン、バラク・オバマ両民主党大統領は1回目の中間選挙で歴史的な大敗を喫したものの、2年後の大統領選挙では大差で再選された。それは、1期目の大統領の評価を決めるのが、大統領選挙前2年間の景気だからである。再選された7人の大統領はこの2年間の米国経済は好調であり、トランプ前大統領を含めて再選されなかった4人の場合、どちらかの年に米国はリセッションに陥っていた。2024年の大統領選挙へ向け、バイデン大統領にとって重要なのは中間選挙ではなく2023、24年の米国経済に他ならない。

ただし、内政において社会保障強化・地球温暖化対策を盛り込んだ“Build back better(より良き再建)”法案が予算規模を半減させたにも関わらず、民主党のジョー・マンチン上院議員の反対で頓挫、バイデン大統領は公約実現へ向けた主導権を失った。外交も目覚ましい成果がないとすると、今のところバイデン大統領には景気頼み以外の再選戦略が見えないことも事実だろう。

強い閉塞感の下、早くも民主党周辺には2024年へ向け新たな大統領候補を模索する動きが顕在化しつつあるようだ。カマラ・ハリス副大統領の人気も凋落していることから、ピート・ブティジェッジ運輸長官やエイミー・クロブシャー上院議員、ジョセフ・パトリック・ケネディ3世下院議員などの名前が既に有力メディアに取り上げられた。

そうしたなか、注目を集めたのが今年1月11日のウォールストリートジャーナル(電子版)がオピニオン欄で取り上げた“Hillary Clinton’s 2024 Election Comeback(ヒラリー・クリントンは2024年の選挙へ復帰)”との投稿だ。書いたのは政治アナリストのダグラス・シェーン氏、ニューヨーク州下院議員のアンドリュー・ステイン氏だった。クリントン氏は現在74歳、バイデン大統領より5歳年下であり、ご本人の意向次第では可能性がゼロではないようだ。

一方、共和党はドナルド・トランプ前大統領が今のところ最有力候補である。仮に民主党もクリントン氏が「ポスト・バイデン」の最右翼になるとすれば、米国の政界では大統領になり得るべき人材が払底しているのかもしれない。

バイデン政権の混迷が他人事として看過できないのは、日本にとって苦い経験があるからだ。米国でウォーターゲート事件が深刻化した1973年10月20日、渦中の人、リチャード・ニクソン大統領はアーチボルト・コックス特別検察官の解任を拒否したエリオット・リチャードソン司法長官、ウィリアム・ラッケルハウス副長官を更迭した。このニクソン大統領による『土曜日の虐殺』が行われたその日、アラブ石油輸出国機構(OAPEC)は第4次中東戦争でイスラエルを支援した米国、オランダへの石油禁輸措置を発動したのである。大統領の権威が失墜、米国の政治が混乱している最中を突いて、石油危機は深刻化した。また、ニクソン大統領の後継となったジェラルド・フォード、ジミー・カーター両大統領は、指導力や戦略性に欠け、米国の外交・安全保障政策が弱体化しただけでなく、イラン革命による第2次石油危機を招いて世界の分断を深刻化させたのである。

オバマ大統領の「戦略的忍耐」、トランプ大統領の“MGAM(Make America Great Again)”は、結局のところ中国の台頭を招き、現下における国際情勢の不安定化につながった。さらにバイデン政権が外交的な失策を重ねれば、国際社会の分断は加速しかねない。

資源を海外に依存する島国日本としては、この状況は決して好ましいとは言えないだろう。特に地球温暖化抑止の観点からエネルギーに関して備蓄の難しいLNGへの依存度を高めれば、日本のエネルギー安全保障はこれまで以上に国際情勢に左右される。東シナ海や南シナ海、台湾海峡が有事となれば、LNGの調達に支障を来す事態が起こり得るからだ。

米国のリーダーシップによる国際社会の安定は明らかに揺らいでいる。そうしたなかで、日本は米国のみならず、EU、英国、豪州、インド、ASEAN諸国などとの連携を深め、独自の外交・安全保障戦略で国益を守る必要があるだろう。また、中国やロシアとの対話も継続しなければならない。そうしたなか、経済の安定にはエネルギーの確保が必須だ。経済安全保障を確保する上で、日本は強固なエネルギー戦略を求められている。

(編集部注:2月上旬に御寄稿いただきました)