10月5日、OPECプラスは共同市場監視委員会(JMCC)を開催、11月の原油生産量について日量200万bblの生産割当量削減を決めた。4.6%の減産である。

このOPECプラスの減産に関して、エアフォースワンの機上で記者団の質問に応じた米国のカリーヌ・ジャン=ピエール大統領報道官は、「近視眼的な決定」と厳しく批判した。10月12日には、国家安全保障会議のジョン・キルビー戦略広報調整官が、CNNのインタビューに応じて「ジョー・バイデン大統領はサウジアラビアとの関係見直しを検討している」と語っている。

インフレ圧力の抑制に苦労する米国にとって、原油価格の高止まりは経済に悪材料との見方が圧倒的だ。しかしながら、冷静に考えると、この米国の姿勢が本音なのかは分からない。世界最大の産油国である米国にとって、原油価格が1bbl=80-90ドル台で安定した場合、中長期的にはメリットも大きいからである。特に、ウクライナへ侵攻したロシアのシェアを奪うことにより、安全保障、経済の両面において優位性を発揮できる可能性がある。天然ガスについても同様だ。

エネルギーを巡る政治的駆け引きは極めて複雑であり、表面的な発言を単純に信じることは危険なのではないか。それは、日本のエネルギー戦略にも大きな影響を与えそうだ。

サウジアラビアがOPECプラスを重視する理由

1973年秋に始まった第1次石油危機は、10月6日、ゴラン高原に展開するイスラエル軍に対し、シリア、エジプトを中心とするアラブ連合軍が攻撃を仕掛けたことから始まった。それに連動して石油輸出国機構(OPEC)が石油輸出価格を引き上げた上、アラブ石油輸出国機構(OAPEC)が米国、オランダに対し石油禁輸措置を発動、世界経済が激震に見舞われたのである。1974年、日本の消費者物価上昇率は23.1%に達し、戦後初のマイナス成長を経験した。

この当時のサウジアラビア国王はサウド家第4代のハリード・ビン・アブドラアジズ王だった。1932年の建国以来、サウジアラビアでは初代のアブドラアジズ王の子が代々王位を継承している(図表1)。ハリード王は女性の教育など国の近代化に努める一方で、アラブの盟主としての立場から第4次中東戦争ではイスラエルを支援する米国と対立した。

ハリード王が心臓発作で崩御した1982年、跡を襲ったのが第5代のファハド国王だ。同国王はサウジアラビアの外交を対米協調路線へ転換した。極めて象徴的だったのは、サダム・フセイン大統領率いるイラクがクェートに侵攻して始まった1990-91年の湾岸戦争の際、同じアラブのイラクを攻撃する多国籍軍に対し、サウジアラビアが国内の基地を提供したことである。また、石油生産が止まったクェート、イラクに代わり、原油を大幅に増産することで第3次石油危機の芽を摘んだ。

この湾岸戦争以降、サウジアラビアは世界最大の石油消費国である米国との連携を深め、価格が上がれば増産、下がれば減産するスウィングプロデューサーとして油価の安定に大きく貢献したと言えよう。第6代のアブドラ国王もこの路線を踏襲、ジョージ・W・ブッシュ大統領との個人的に親密な関係もしばしば報じられた。

しかしながら、2010年代に入ってのシェール革命が、米国のエネルギー事情を激変させ、サウジアラビアなど中東諸国との関係にも大きな変化をもたらしたのである。

シェールとは頁岩(けつがん)のことであり、米国において地下の頁岩層に豊富な原油や天然ガスが蓄積されていることは古くから知られていた。もっとも、商業的に成り立つ規模とコストで採掘する方法がなかったのである。それを一変させたのが技術革新だ。水平坑井法と水圧破砕法が開発されたことにより、頁岩層から石油、天然ガスの生産が可能になった。これが「シェール革命」である。

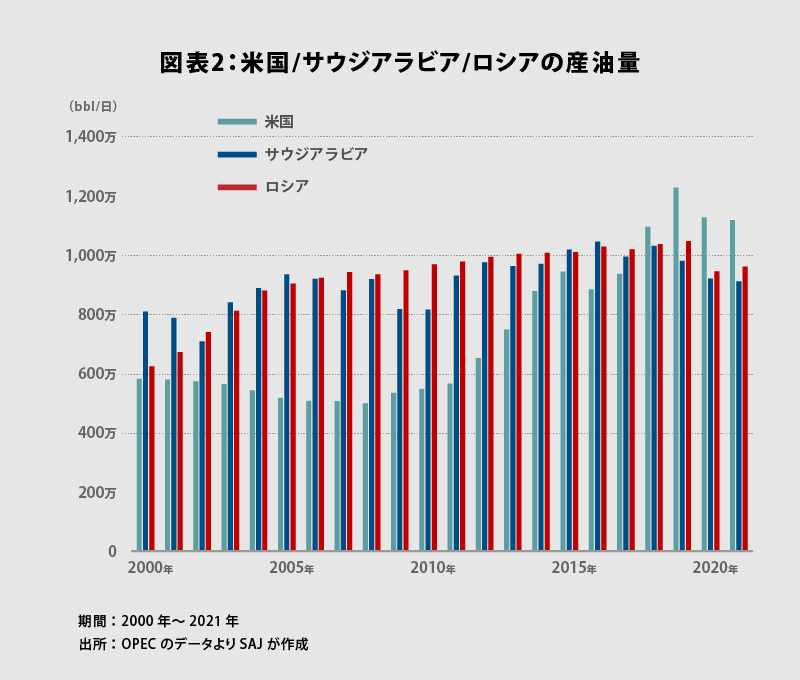

シェール革命以前である2001~10年までの10年間、米国の平均産油量は日量538万bblだった。小さな規模ではないものの、エネルギー多消費国である米国自身の需要を賄うことはできず、この間に年平均965万bblの原油を輸入している。ほぼサウジアラビアの産油量に匹敵する規模に他ならない。

ところが、シェール革命によって2010年代における米国の産油量は飛躍的に拡大した。2019年には日量1,229万bblに達し、サウジアラビア、ロシアを抜いて世界第1位の産油国になったのである(図表2)。

2008年11月の大統領選挙の際、民主党のバラク・オバマ候補は、成長戦略の柱として『グリーン・ニューディール』を掲げ、再生可能エネルギーの振興などで「250万人の雇用を生み出す」と公約した。オバマ大統領の就任後、エネルギー省は大手太陽光パネルメーカーなどに巨額の金融支援を行ったのだが、安価な中国製品に押されて債務保証を行った米国企業が相次いで破綻するなど、クリーン・ニューディールは明らかな失敗に終わったのである。

その苦境から同大統領を救ったのがシェール革命だった。2014年1月28日の一般教書演説において、オバマ大統領は「数年前に私が表明したエネルギー戦略が機能し、今日、米国は過去数十年間よりもエネルギーの自立に近付いている」と語った。当初のグリーン・ニューディールとはかなり異なる結果にはなったものの、当時の米国経済がシェール革命に沸いたことは間違いない。

もっとも、この米国による原油の大幅な増産は、国際石油市場の需給関係を崩壊させ、2014年後半は「逆オイルショック」と呼ばれる価格急落局面になった(図表3)。2014年6月20日に107.26ドル/bblだったWTI先物価格は、2017年2月11日には26.21ドルまで下落している。当然ながらサウジアラビア、UAEなどペルシャ湾岸諸国や世界第3位の産油国であるロシアは厳しい財政難に陥った。また、米国では競争力のない小規模シェール事業者が淘汰され、2014年10月に1,609基に達していた稼働中のリグは2016年5月には316基へと減少したのである。

生産調整が終了、原油価格が持ち直しつつあった2017年1月、米国大統領にドナルド・トランプ氏が就任した。同大統領は、オバマ政権のシェール政策をさらに進め、米国を石油、天然ガスの純輸出国にすることを政策に掲げた。具体的には、シェール事業者に対し国有地の貸与を解禁するなど、規制緩和を積極的に行ったのである。結果として、米国のシェールガス・オイルは第2段階の生産拡大期に突入、2020年3月に原油生産量が過去最大の日量1,310万bblを記録した。

そこに待っていたのが新型コロナの世界的な感染拡大だ。米欧諸国において主要都市のロック・ダウン措置が相次ぐなか、世界のエネルギー需要が激減するとの観測から、2020年春に原油価格は急落した。危機感を強めたOPECプラスは、同年3月13日、緊急のJMMCを開催してメンバーでない米国にも協調減産を求めたのである。これに対して、トランプ大統領は「石油価格はとても市場依存だ」と回答、実質的にOPECプラスの要請には応えなかった。

性格も政治哲学も全く異なるオバマ、トランプ両大統領のエネルギー政策が、長年に亘り米国との協調を重視してきたサウジアラビアを怒らせたとしても不思議ではない。同国は同じ資源国であるロシアとの連携を強め、OPECプラスの枠組みを通じて原油市況のコントロールに乗り出したのである。つまり、米国の事情で振り回された感のあるサウジアラビアをロシアと組んでの対米強硬路線へと追い込んだのは、実は米国自身なのではないか。

産油国の狙いは売れるうちに高値で売ること

OPECプラスの初会合は2016年10月29日に行われた。逆オイルショックを経て、米国のシェールオイルに対抗するため、OPECに加えロシアなど非OPECの有力産油国が参加、毎月初めにJMMCを開催して翌月の生産割当量を決めている。現在のメンバーはOPEC13か国、非OPEC10か国だが、OPECのうちイラン、リビア、ベネズエラは生産割当の枠組みには参加していない。

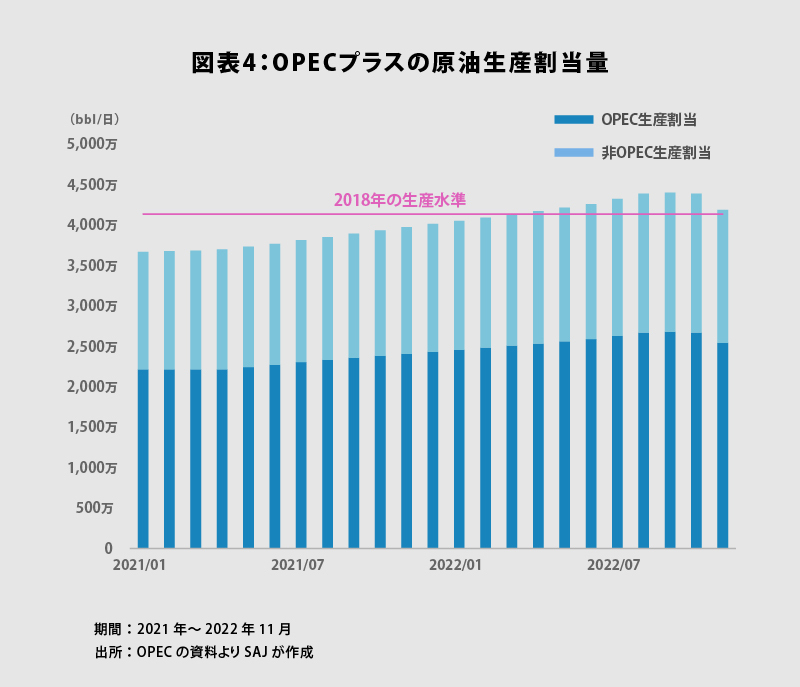

日量200万bblの減産により、2022年11月の生産計画はOPEC10か国が日量2,542万bbl、ロシアを中心とする非OPEC10か国が同1,644万bbl、合計4,186万bblとなった。これは、世界の原油生産量の約6割に相当する。また、サウジアラビアとロシアの割当量は同じ1,048万bblであり、OPECプラス全体の生産計画の50.1%を占めている。JMMCの議論は、この2大エネルギー大国が実質的な決定権を持っていると考えて良いだろう。

新型コロナ禍による価格急落を受けた2020年3月13日の緊急JMMCでは、紆余曲折を経て日量970万bblの減産が決まった。世界の総生産量の約10%に相当する思い切った生産削減だ。その後、新型コロナによる失速から世界経済が立ち直る過程では、原油需要が急速に回復したにも関わらず、月毎に日量40万bblの増産に止めることにより、OPECプラスは原油価格の回復に腐心してきた(図表4)。

サウジアラビアなど有力産油国に共通するのは、シェール革命を推進した上、新型コロナ禍の下で大幅な減産に応じなかった米国に対する不信感だろう。さらに、主要国が地球温暖化抑止のため化石燃料の使用削減を国際公約していることから、長期的な需要の先細りを見越して、需要がある間は価格を高水準に保ち、今のうちに十分な収入を確保するとの意図もあると考えられる。

ちなみに、今年3月8日にWTI原油先物価格は123.70ドル/bblの史上最高値を付けたが、7月に入って以降は下落局面になった。米国の中央銀行である連邦準備制度理事会(FRB)を筆頭に日銀を除く主要中央銀行がインフレ抑制のため金融引き締めに転じ、世界景気の先行きに不透明感が台頭したことが背景だ。

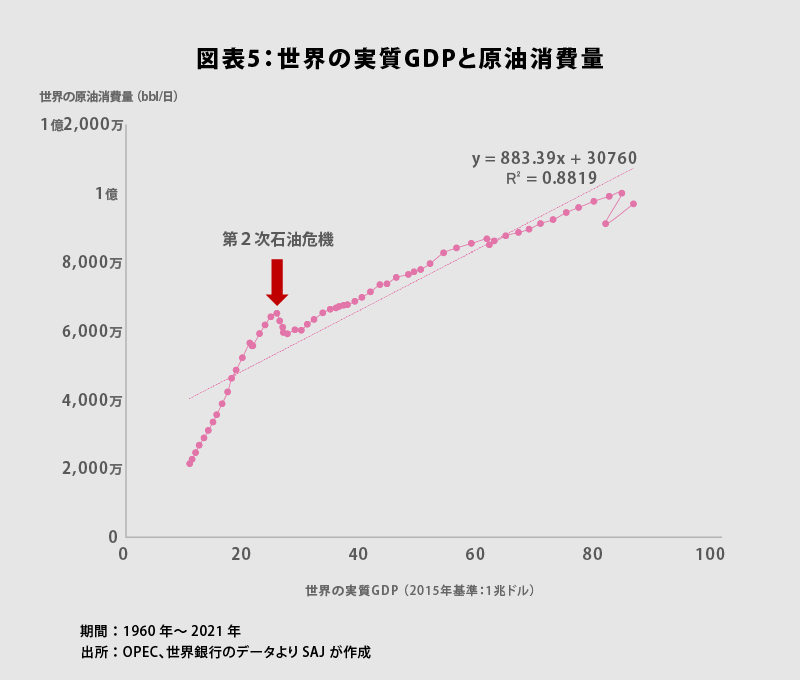

世界の実質GDPと原油需要には、歴史的に強い正の相関関係が示されてきた(図表5)。ただし、1970年代末の第2次石油危機を転換点として、トレンドは明らかに変化している。主要先進国の高度経済成長期が峠を越え、安定成長下でエネルギー効率が重視されたからだろう。

また、直近10年程度に関しても、実質経済成長に対する原油消費量の伸びは緩やかになった。地球温暖化抑止へ向けた国際社会の動き、新型コロナ禍、そしてロシアによるウクライナ侵攻が、原油消費と経済の関係を変化させつつある可能性は否定できない。

もっとも、それは構造的なものであり、短期的には景気による需要変動と供給量の関係が原油価格を大きく左右するだろう。そうしたなかで、OPECプラスが大幅な減産を決めたのは、価格の押し上げと言うよりも、価格の維持と狙ったものと考えられる。

米国とサウジアラビアの利害が一致する点

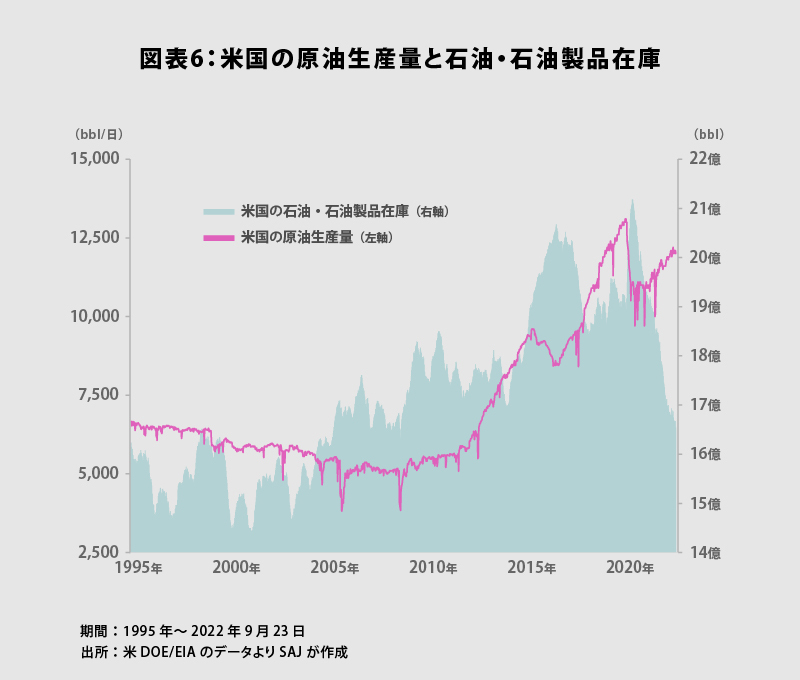

インフレに苦しむ米国は原油備蓄を取り崩して価格の抑え込みを図ってきた。2020年7月に21億1,764万bblに達していた米国の原油在庫は、足下、16億5,355万bblへと減少している(図表6)。これは、1日平均にすると57万bblに達しており、極めて規模の大きな放出と言えるだろう。

もっとも、バイデン政権はこれ以上の原油価格の下落を望んでいないのではないか。世界最大級の資源大国である米国にとって、現下の情勢はウクライナに侵攻して西側の市場を失いつつあるロシアのシェアを奪い、原油、天然ガス・LNGの輸出を拡大する大きなチャンスだからだ。シェール事業者が開発投資に積極的になるには、原油や天然ガスの価格が下がり過ぎないことも重要な条件に他ならない。

WTI先物の場合、2022年1月の平均価格は83.15ドル/bblだった。現在の80-90ドル程度であれば、米国の物価に与える影響は年末には概ね中立になる。さらに、このレベルであれば、シェール開発の採算性が良好な水準と言えそうだ。

一方、それはサウジアラビアにとっても居心地の良い価格帯なのではないか。原油価格が100ドル/bblを超える状態が続いた場合、主要消費国において化石燃料の使用抑制が加速すると見られる。そうした動きを遅らせるためには、欲張り過ぎない姿勢が必要だ。

シェール革命以降、米国とサウジアラビアの間には隙間風が吹き続けてきた。今回のOPECプラスの減産は、表面的には両国の意思疎通が順調でないことを示している。しかしながら、米国のエネルギー自給率が100%を超えたなかで、その石油・天然ガスの戦略はこれまでとは異なるはずだ。両国が目指すのは、化石燃料価格の高値安定である可能性は否定できない。

これは、日本のエネルギー戦略にとって極めて重要なポイントではないか。石油、天然ガス、そして石炭の価格が高止まりし、円安が続けば、国内所得の海外流出が止まらなくなるだろう。財政政策や金融政策の再構築は固より、エネルギー戦略も見直す必要がある。特に再生可能エネルギーと原子力発電の活用拡大は、国際情勢に振り回されない経済構造とする上でも喫緊の課題と言えそうだ。