昨年の10月末より11月上旬に掛け欧州へ出張し、3年ぶりにミラノ(イタリア)、ジュネーブ(スイス)、ロンドン(英国)を訪れた。出発にあたり興味があったのは、欧州におけるESG[1]Environment/Social/Governance(環境/社会/ガバナンス)の現状だ。これまで、EUを中心に欧州主要国が国際社会においてESGのフロントランナーであったことに疑問の余地はない。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、西側諸国は深刻なエネルギーの調達不安に直面している。そうしたなか、環境問題より目先のエネルギー確保に重心がシフトしているのか、それとも長期的な化石燃料の使用削減へ向けさらに議論が進みつつあるのか、生き馬の目を抜くとも言われる金融の世界において、この点を対面で確認することが今回の旅の個人的な目的だった。

エネルギー問題に踏み込む前に実感したのは、欧州が既に“post Corona”へ移行していたことである。国境管理においてワクチン接種証明やPCR検査の陰性証明を求められることはなく、訪問した3都市、移動の際の駅、空港、列車の車内、飛行機の機内において、マスクをされている方を見ることもほとんどなかった。レストランは何の制限もなく賑わっており、新型コロナ禍以前と変わった印象はない。

この3都市は、一時、厳しいロックダウンの下に置かれた。新型コロナの感染者が急増し、医療供給体制が危機的とも言える状況に陥ったからだ。もっとも、その結果として既に感染を経験された方が少なくないなか、ワクチン接種も進捗し、集団免疫によって新たに感染しても重症化は防げるとの考え方が定着したのだろう。法的か社会的かは別として、何らかの制限による経済や日常生活への影響とその効果を考えた場合、“with Corona”を前提に社会の正常化を選択したのだと実感した。

一方、帰国時に非常に驚いたのは、羽田へ向かう飛行機に乗る前の段階で、日本政府の運営するVisit JapanのWebサイトにおいて利用者登録を求められ、検疫の準備手続きとしてワクチン接種証明のアップロードが必要だったことだ。何よりも意外だったのは、厚生労働省が運営する接種証明アプリとは直接連動しておらず、アプリの接種証明ページをスクリーンショットで撮影し、その画像をVisit Japanにアップロードする必要があることだった。まさかアップロードされた画面を人海戦術で確認し、手動で承認ボタンを押しているわけではないと信じたい。

さらに、事前審査終了によりVisit JapanでQRコードが発行されたにも関わらず、羽田空港で飛行機を降りた際、相当数の私服の上にピンク色のビブスを着用したアルバイトと見られるにわか「検疫官」からスマートフォンの審査済み画面の提示を求められ、ブルーのカードを渡された。その上で、結局、検疫カウンターではQRコードを機械により読み取らせなければならない。日本政府にとってデジタル化とは一体何を意味しているのか、改めて考えさせられる経験だった。

帰国後、日本では新型コロナの感染第8波への懸念が高まっている。データを調べてみると、人口当たりの新型コロナ新規感染者数は、イタリア、スイス、英国との比較で日本が最も多い。もちろん、サイクルのずれもあるとは思うが、日本の新型コロナ対策は抜本的に見直す時期に来ていると痛感した。

市場原理を活用したカーボンプライシング

さて本題のエネルギー問題だが、今回の訪問で感じたのは、ロシアによるウクライナ侵攻後、むしろ欧州においてESGへの意識が高まっていることだった。その背景には、近年における異常気象の影響があるのかもしれない。

10月27日、ミラノ・マルペンサ空港に降り立った際、暖かいことに驚かされた。10月下旬の北イタリアと言えば、例年、かなり寒い時期であり、コートなしではいられないのが普通だ。しかしながら、今回、日中は20℃を大きく超えて汗ばむような陽気であり、コートがむしろ邪魔だった。

ちなみに、10月27日は最高気温が23℃、28日は24℃だったのだが、平年のこの時期におけるミラノの最高気温は15℃である。ジュネーブへ移動する際に列車の車窓から見たアルプスの山々も、雪はあっても頂上付近に止まっており、山肌の紅葉はまだ進んでいなかった。シオン駅から3千メートル級の頂であるヴィルトホルンを見上げると、雪どころか夏山と見間違えるような緑色の目立つ景色である(図表1)。

さらに、ジュネーブも非常に暖かく、昨年、今年と夏に熱波が来襲したこともあり、多くの人たちが地球温暖化を実感している様子だった。気候変動の影響が地域の経済や社会生活にもおよんでいるため、環境保護への意識は高まらざるを得ないのだろう。

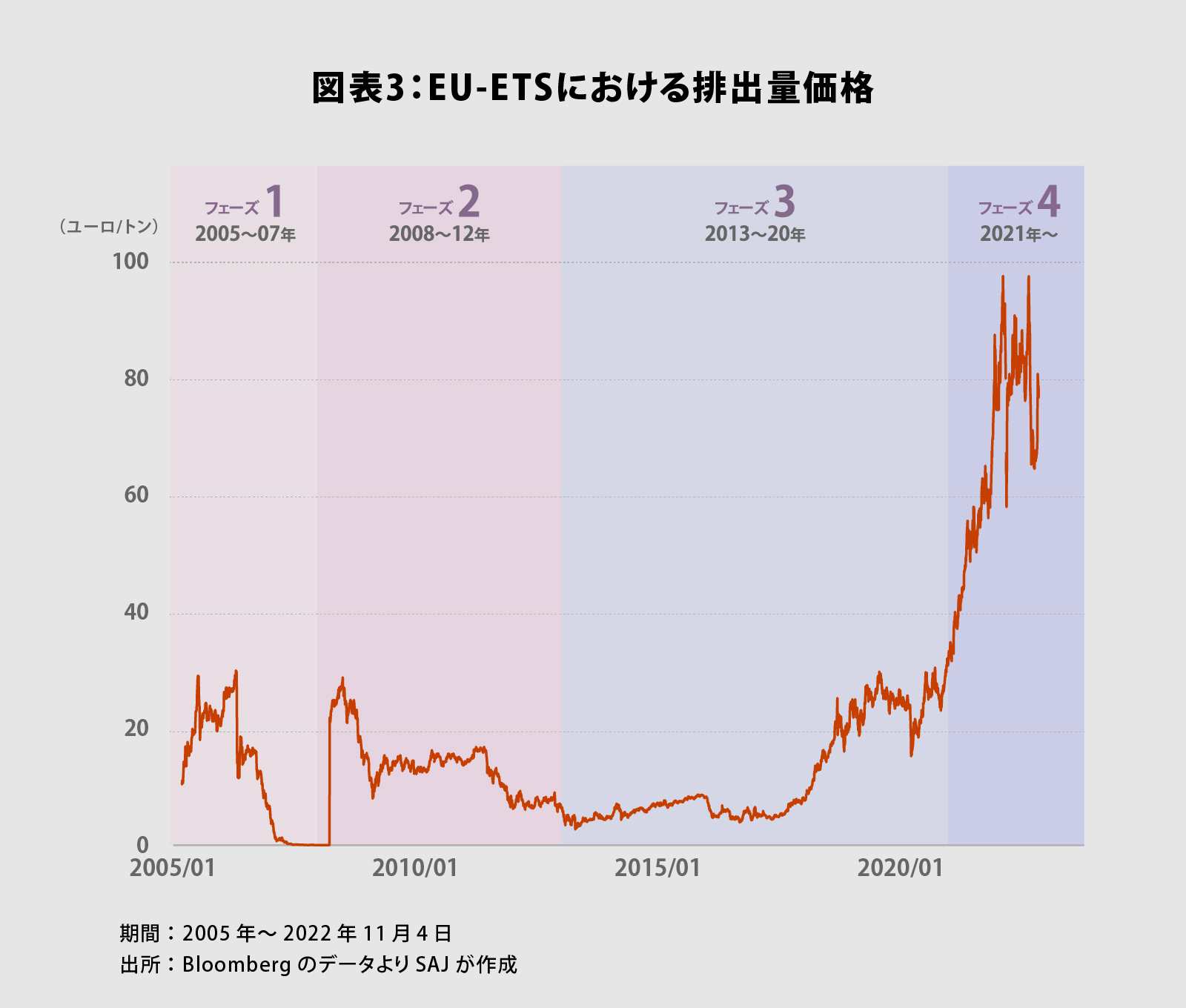

1992年5月に国連気候変動枠組条約が採択されて以降、欧州社会はEUを中心に環境問題に熱心に取り組んできた。例えば、定格熱入力20MWを超える燃料燃焼施設及び石油精製、鉄鋼、セメント、紙・パルプなど10種類の施設を指定して排出量の上限を設定、2005年からの「フェーズ1」では排出量取引(EU-ETS:European Emission Trading)を開始している(図表2)。この制度においては、ある施設の排出量がキャップを下回った場合、その部分を二酸化炭素に換算した上で1トン当たり1クレジットとして市場で売却することを可能にした。排出量がキャップを超えた施設は、クレジットを購入しなければならない。

つまり、温室効果ガスの経済性を価格によって見える化し、市場原理を活用したインセンティブとペナルティによって排出量を減らす試みである。キャップを段階的に引き下げることにより、最終的に域内経済全体としてカーボンニュートラルの達成を目指しているわけだ。

2008〜12年の「フェーズ2」において航空セクター、2013〜18年の「フェーズ3」ではアルミニウム製造、非鉄金属製造、アンモニア製造など10業種が対象に加えられ、今では域内の温室効果ガス排出量の45%をカバーするようになった。

もっとも、当初は鳴り物入りで導入されたEU-ETSだが、2010年代に入って取引量、価格とも低迷していたのである(図表3)。リーマンショックに加え、ユーロ危機が欧州経済を襲い、景気停滞により温室効果ガスの排出量が減少したことが一因と言えるだろう。しかしながら、2020年に入って排出量価格は急騰した。2020年5月は二酸化炭素換算で1トン当たり20ユーロを割っていたのだが、今年8月22日に97.50ユーロの史上最高値を付け、足下も70ユーロ台での推移となっている。

2021年から始まった温室効果ガス排出削減計画の「フェーズ4」に関し、当初、EUは2030年までの排出量削減率を1990年比40%にするとの目標を掲げていた。もっとも、この達成が早期に見込まれたことから、2020年12月11日、ブリュッセルで行われたEU首脳会議において、ターゲットが55%削減へと大幅に引き上げられたのである。新たなキャップの達成が難しい事業所が続出するとの思惑から、排出量クレジットへの需要が急速に高まった。

さらに、ロシアによるウクライナへの侵攻で相対的に温室効果ガスの排出が少ない天然ガスの調達が難しくなり、排出量クレジットの価格は高止まりしている。市場原理を活用して温室効果ガスの排出量を減少させるカーボンプライシングの手法は、欧州において明らかな効果を挙げつつあると言えるだろう。

不動産価格にも影響する排出量

企業評価においても環境が重視される欧州においては、ファンドの投資先企業のESGへの取り組みを基準にして、投資家が運用機関を選定する文化が定着しつつある。同業種内において、温室効果ガスの排出量が相対的に多い企業に投資をしている場合、そのファンドから資金が引き上げられるケースもあるようだ。従って、株価の評価に関しても、温室効果ガスの排出削減が進んでいる企業は高く評価される傾向がある。

企業への投資のみならず、それを強く実感したのがロンドンにおける不動産ファンドだった。

1666年の大火災以降、ロンドンでは法令により木造建築が認められず、建築物はレンガや石造りが圧倒的に多い。その上、地震がないことから、建築物の耐用年数は日本に比べ非常に長く、竣工から100年以上を経たビルも少なくないようだ。例えばレンガ造りの工場を他の用途に転用する場合、日本では既存のビルを壊し、更地に新しい建物を建築するのが普通だろう。しかしながら、レンガや石で出来た建物の場合、ライフサイクルを考えると、建築時と解体時に最も多い量の温室効果ガスを排出してしまう。

そこで、レンガ造りの工場をリノベーションしてデータセンターなど新たなニーズに合うよう生き返らせた上で、最新テクノロジーを駆使してエネルギー効率を向上させ、温室効果ガスの排出量を劇的に削減した場合、物件価値が大幅に上昇するケースが多いそうだ。実際に古いビルを購入し、リノベーションして売却するファンドが、良好なパフォーマンスを挙げていると聞いた。もちろん、そこには不動産投資に対する高度なノウハウが必要なのだろう。

英国はBrexitによりEUから離脱しており、EUのルールにかならずしも縛られているわけではない。しかし、経済的な結び付きは依然として強く、ESGへの取り組みへの真剣さは大陸に劣らない印象を受けた。カーボンプライシングの定着で、温室効果ガス排出量の削減効果が金額として可視化できるようになり、キャッシュフローの比較が可能になったことが極めて大きいと言えそうだ。

また、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、EU及び欧州各国が課したロシアへの制裁に対する逆制裁措置として、エネルギー資源大国であるロシアは、欧州への天然ガスの供給を絞っている模様である。従来、EUは天然ガス調達の40%程度をロシアに依存してきた。暖冬傾向とは言え、本格的なエネルギーの需要期を控え、多くの国がエネルギー危機のリスクに直面しようとしている。

そうしたなか、各国に芽生えつつあるのは、ロシアからの天然ガス調達量を構造的に減らし、エネルギー自給率の向上を図るため、むしろ積極的にESGを目標化するとの考え方である。もちろん、当面は燃料の調達先を多様化して凌ぐとしても、中長期的にはエネルギー安全保障の確立と温室効果ガスの排出量削減を両立させる戦略なのだろう。そのための切り札の1枚が、カーボンプライシングと言えるのではないか。

欧州で改めて考えた国際競争下における日本の立ち位置

カーボンプライシングについては、早晩、日本企業、国民も無関心ではられなくなるはずだ。去る10月26日、首相官邸で開かれた『第3回グリーントランスフォーメーション(GX)実行会議』において、岸田文雄首相は「炭素に対する賦課金と排出量取引市場の双方を組み合わせるハイブリッド型とするなど、効果的な仕組みを検討する」よう指示した。岸田政権は、日本にもカーボンプライシング制度を導入する意向を明確にしたと言えよう。

さらに、11月29日の第4回GX実行会議では、新たな国債である「GX経済移行債(仮称)」を発行して20兆円程度を調達し、企業の投資支援に活用する案が示された。その償還財源を確保する意味もあって、温室効果ガス排出に関し炭素税と類似の賦課金を課し、排出量取引と併用して排出量を削減する方向で検討が進みつつある。2030年をメドに本格的なカーボンプライシング制度の導入が計画されているわけだ。

2020年10月26日、臨時国会で所信表明演説に臨んだ菅義偉首相(当時)は、2050年までにカーボンニュートラルを達成すると宣言した。これは、2021年10月31日からグラスゴーで開催された気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)において国際公約されている。

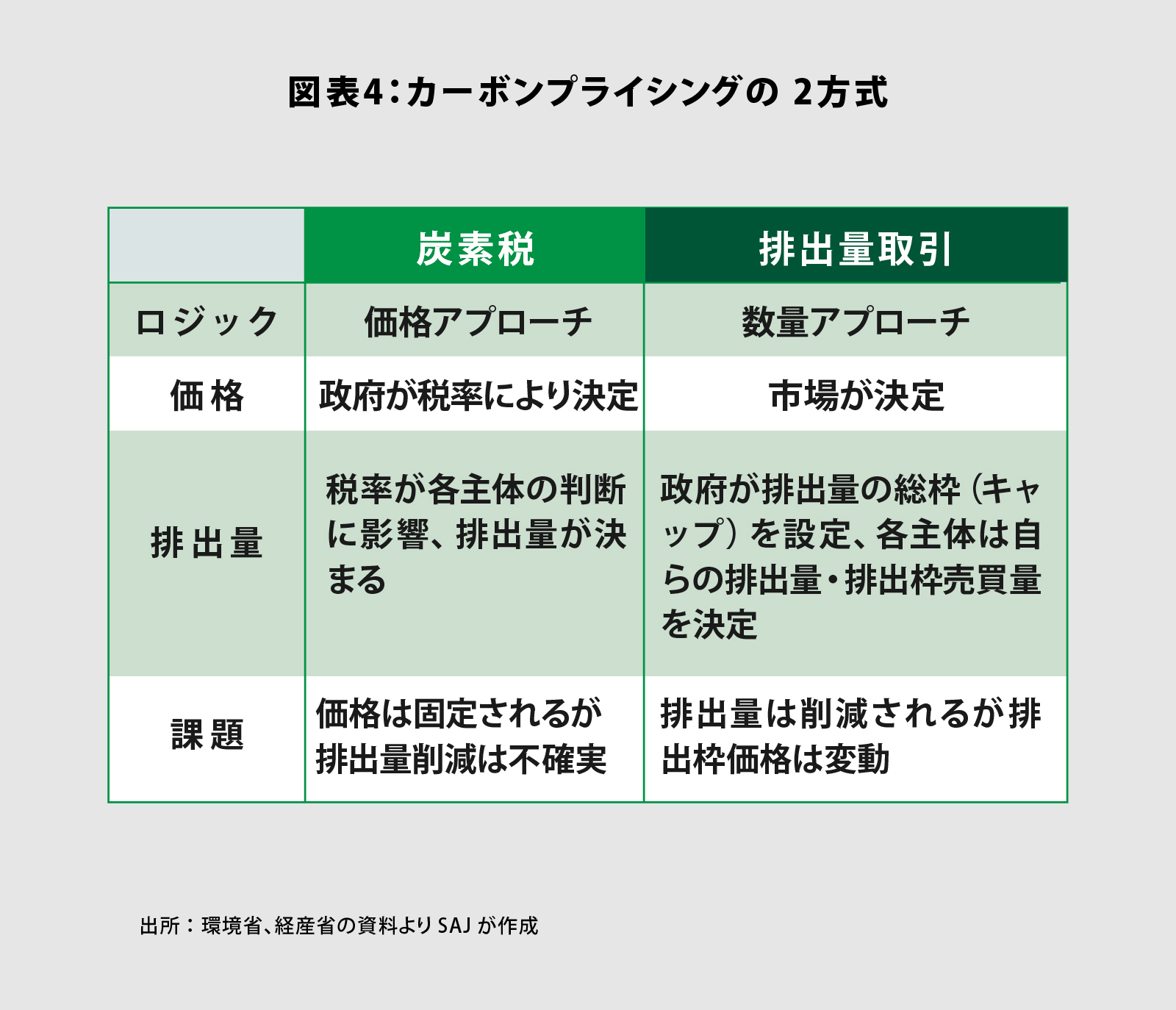

カーボンニュートラルへ向けては、エネルギーにおける供給側の構成を変えることが最も効率的であることは論を待たない。再生可能エネルギー、原子力、そして水素(アンモニア)によるエネルギーミックスを推進すると同時に、一定の化石燃料使用を前提として、CCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留)などのインフラを整備する必要があろう。一方、需要サイドにおいては、炭素税(賦課金)、排出量取引によるカーボンプライシングで、排出コストを金額として見える化することが削減へ向けた第一歩となる(図表4)。

日本は、供給側、需要側の両面において、欧州に後れをとった感が否めない。欧州が地球温暖化を含むESGで厳しい規制を設けてきたのは、この分野で先行することが持続可能な社会に貢献するだけでなく、多様な国を汎ヨーロッパでまとめる意図もあったと考えられる。さらに、ビジネスにおいて、欧州の国際競争力を高めることも重要な狙いなのではないか。特に意識したのは、エネルギー多消費経済である米国への対抗と言えそうだ。

もっとも、今回の出張においては、米国のビジネス界がESGに関して欧州を猛追しているとの見方を耳にすることも少なくなかった。ジョー・バイデン大統領が2020年の大統領選挙で環境を公約の軸に据えたのは、先行する欧州を睨んでのことだろう。米国、欧州のESGビジネスは、熾烈な戦いの局面に突入した模様である。

また、特に燃料の多くを輸入に頼る欧州では、対ロ戦略を考える上で、長期的な観点からは化石燃料への依存度を下げなければならない。従って、エネルギー価格の高止まりとウクライナ問題は、金融ビジネスにおいてもESGの重要性を高める要因となっている。

欧州以上に資源のない貿易立国の日本は、当然、この流れと無縁ではないはずだ。もっとも、かつて国際社会から「省エネ大国」と称賛されたことに胡坐をかき、いつの間にか競争力が急速に低下した感は否めない。

「検討」、「検討」を繰り返し、SNS上では「遣唐使(けんとうし)」ならぬ「検討士」と揶揄されている岸田首相だが、革新的な次世代の原子炉に関して研究・新設の方向を示すなど、エネルギー・環境については一歩踏み込んだ姿勢を示している。それは、日本の現状に対する危機感と言えるかもしれない。

今回の欧州出張では、ロシアによるウクライナ侵攻を受けても、投資の世界におけるESG重視の流れに何等の変化がないことを改めて確認した。エジプトで開催された国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)は、分断が進む国際社会において、協調による成果を挙げることが難しくなりつつある状況を浮き彫りにしている。ただし、その分断がエネルギー供給を不安定化させているだけに、むしろ各国・地域はエネルギー・環境問題と否応なく向き合わざるを得なくなったとも言えそうだ。

それだけに、この分野に関して岸田政権がどこまで真剣に取り組むのか、また民間がこのピンチをビジネスチャンスに変えることができるのか、改めて興味をかき立てられる出張となった。リモート化が進んでも、現地に行き、人と会うことの重要性を再確認したことも付記したい。

脚注

| ↑1 | Environment/Social/Governance(環境/社会/ガバナンス) |

|---|