シャルム・エル・シェイクで開催されていたCOP27は、予定を2日間延長して2022年11月20日に閉幕した。

今更ではあるが、COPは“Conference of Parties”、つまりある条約の「締約国会議」であり、本来は一般名称に他ならない。しかしながら、近年は気候変動枠組条約締約国会議の短縮名としてすっかり定着した。気候変動枠組条約は“UNFCCC(United Nations Framework Convention on Climate Change)”だ。

この条約は、1992年5月9日、国連総会において採択され、1994年3月21日に発効した。第7条1項には、締約国会議は同条約の最高機関として「この条約の効果的な実施を促進するために必要な決定を行う」とあり、「別段の決定を行わない限り毎年開催する」(同4項)とされている。

COP1は1995年にベルリンで行われた(図表1)。再開会合も含めた28回の会議のうち、14回は欧州で開催されており、特にドイツはボン3回、ベルリン1回、計4回にわたり開催国となっている。ドイツに次ぐのがポーランドの3回だ。

開催国は必然的に議長国なので、調整役として会議の結論に大きな影響を与える。ドイツが地球温暖化問題で国際社会において強い存在感を発揮する背景の1つと言えるだろう。

28回のうち、1997年12月に開催されたCOP3が「京都会議」だ。『京都議定書』が採択され、先進国に1990年と比較した2008〜12年平均の温室効果ガス排出削減目標を課すと共に、新興国・途上国の排出削減を支援するため排出量取引が導入された。また、COP21は2015年にパリで開催され、『パリ協定』が採択されている。

COPにおける温暖化抑止のベースとなる科学的検証を提供しているのが、IPCC(気候変動に関する政府間パネル: Intergovernmental Panel on Climate Change)だ。その名称から誤解されることが多いものの、各国政府間の調整を行う機関ではない。ジュネーブに事務局を置くIPCCは、1988年、国連環境機関(UNEP)と世界気象機関(WMO)により専門家集団として設立された。世界の科学者が発表した気候に関する論文やデータをまとめ、5~7年の間隔で評価報告書を作成している。

2007年には『第4次評価報告書』の功績が認められ、『不都合な真実』のアルバート・ゴア元米国副大統領とノーベル平和賞を共同受賞した。この評価報告書は、COPにおいて議論をまとめる叩き台とされている。

今年5月に公表された『第6次評価報告書第1作業部会報告書』(以下、「第1作業部会報告書」)は、「1750年頃以降に観測された温室効果ガス(GHG)の濃度増加は、人間活動によって引き起こされたことに疑う余地がない」と結論付けた。その上で、「1850~1900年から2010~2019年までの人為的な世界平均気温上昇は 0.8~1.3℃の可能性が高く、最良推定値は 1.07℃である」としている。

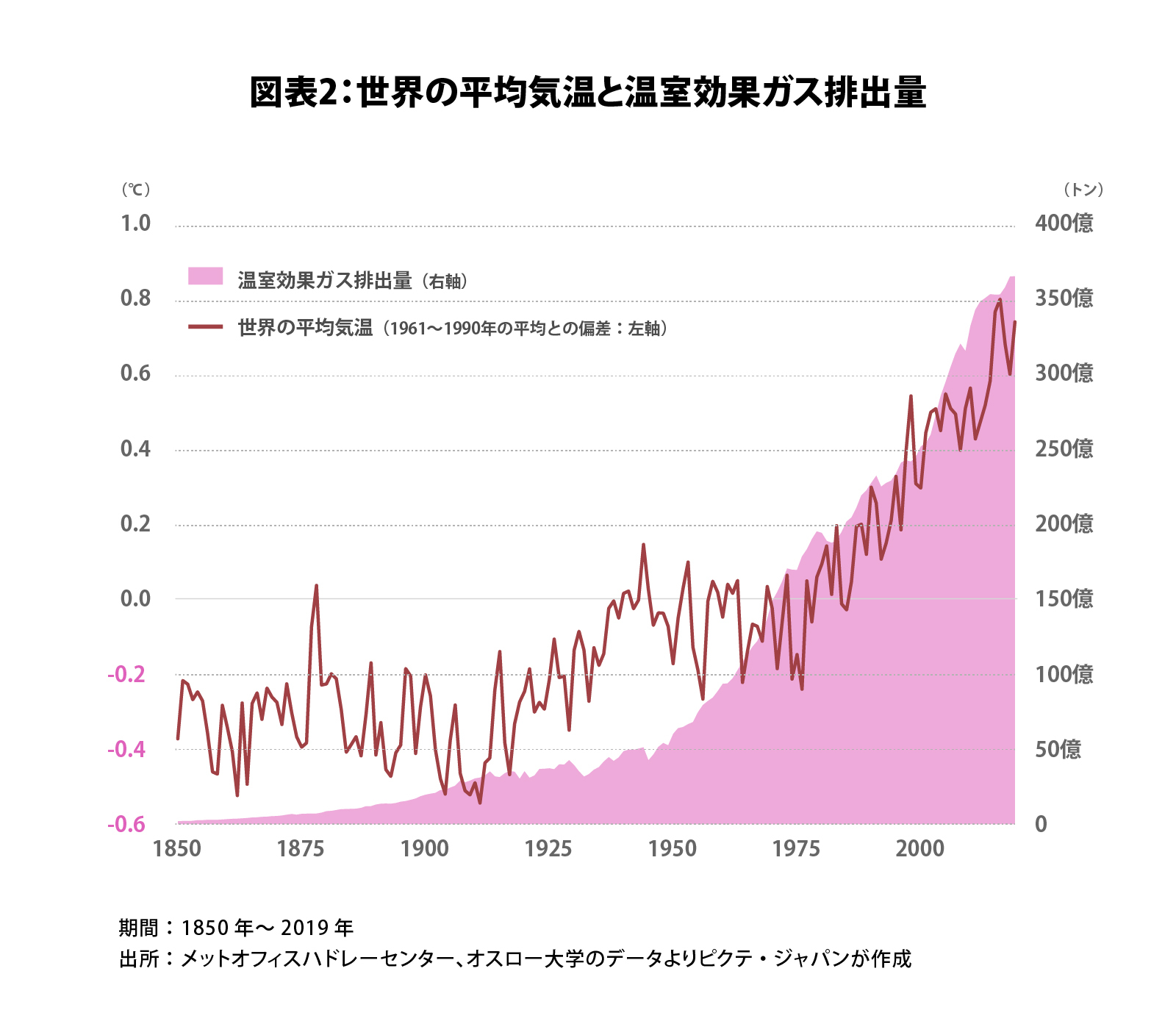

英国気象庁メットオフィスハドレーセンター及びオスロー大学の観測データは、第6次評価報告書を概ね裏付ける結果と言えるだろう(図表2)。

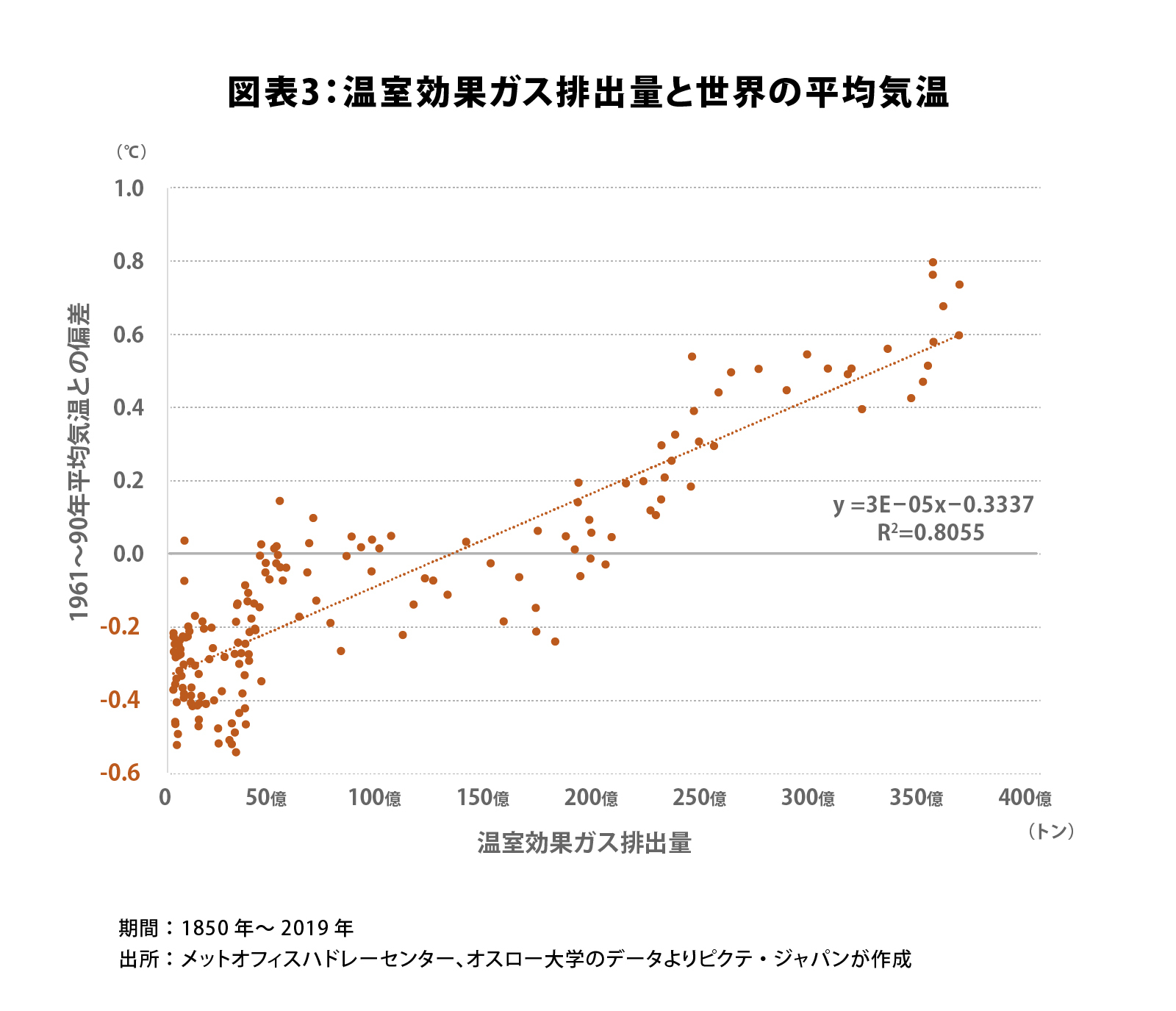

このデータを詳しく見ると、1850~99年までの50年間に対し、2010~19年の平均気温は0.93度上昇した。一方、温室効果ガスの排出量は、1950~99年の7億6,613万トンと比べ、2010~19年は46倍の351億3,209万トンになっている。温室効果ガス排出量と気温の関係を統計的に比較した場合、少なくとも過去170年間に関しては、明らかに正の相関関係が存在すると言えるだろう(図表3)。

第1作業部会報告書では、2100年までの温室効果ガスの排出量による温度変化を5つのシナリオに分けて推計している。このうち、最も排出量が少ない「SSP1-1.9」の場合、1850~1900年と比べて2081~2020年の平均気温は1.0~1.8℃上昇と足下からほぼ横ばいとされた。

一方、最も排出量が多くなる「SSP5-8.5」だと3.3~5.7℃の上昇になり、大雨の発生頻度は2.7倍、干ばつの発生する頻度は4.1倍と見込まれている。これは人間を含む地球上の生態系に極めて大きなダメージを与えるのではないか。

複雑化する対立の構図

地球温暖化は人類共通の問題だ。しかしながら、国際社会は必ずしも一枚岩ではない。米国の国内も例外ではなく、特に共和党の2人の大統領は2つの大きな国際合意を一時的にせよ骨抜きにした。

1人目はジョージ・ブッシュ大統領(当時)である、2001年3月28日、京都議定書からの離脱を表明した。地球温暖化と温室効果ガスの因果関係を認めつつも、1)温室効果ガスの排出削減が米国経済の成長を阻害すること、2)排出量の大きな中国など途上国に削減目標が設けられなかったこと・・・2点が理由である。

前任のビル・クリントン大統領は、京都議定書の取り纏めに強い意欲を示し、日本はその意向に従って不利な条件を飲んでいた。それだけに、日本政府は梯子を外された感が否めなかったであろう。

2015年11月30日から12月12日にパリで開催されたCOP21では、京都議定書の実質的な後継となる新たな条約が採択された。196加盟国全てが参加したこの『パリ協定』は、平均気温の上昇を2℃未満に抑え、1.5℃未満を目指すことをミッションとしている。IPCCによる第5次報告書を受けた結論だった。

この協定については、2017年6月1日、ドナルド・トランプ大統領(当時)が米国の離脱を発表した。同大統領の場合は、IPCCの報告書を科学的根拠が脆弱と批判、地球温暖化そのものを否定したのである。「米国をエネルギー輸出国にする」との公約を掲げた同大統領にとり、シェールガス・オイルの開発が優先課題だったのだろう。

2021年1月20日に就任したジョー・バイデン大統領は、その日のうちにパリ協定へ復帰するための大統領令に署名、2月19日には正式に復帰した。世界のビジネスでESGを重視する流れが加速するなか、「グリーン・ニューディール」を公約に掲げた同大統領は、温暖化抑止への官民連携を経済成長のドライバーと捉え、先行する欧州を追撃する意図があると見られる。

ちなみに、2023年のCOP28はUAEのドバイにおいて開催されることが決まった。2029年のCOP29はオーストラリアやチェコがホスト国に名乗りを上げている。一方、多くの国際会議を主宰してきた米国は、過去28回のCOPで一度も開催国になったことがない。それは、地球温暖化問題に対する米国国内の複雑な事情を反映しているのだろう。

蛇足だが、民主党所属ながらバイデン政権に批判的なスタンスを採ることの多いジョン・マンチン上院議員は、ウェストバージニア州選出だ。同州の州民1人当たりGDPは全米50州で47番目、最も多いニューヨーク州の53%に止まる。

このウェストバージニアは、全米屈指の炭鉱業の盛んな州であり、それ故に近年は経済的な苦境に陥った。マンチン上院議員がバイデン大統領に冷淡なのは、同大統領が注力する脱化石燃料路線への反発が大きいと言えるだろう。エネルギー問題に関する米国の国内事情は、傍から見るよりもかなり複雑だ。

さらに、先進国間、先進国と新興国・途上国、資源国と非資源国・・・エネルギーと環境を巡る様々な対立が浮き彫りとなり、国際的な意見集約を阻もうとしている。そうしたなか、ロシアのウクライナ侵攻とエネルギー価格の高止まりが、皮肉にも西側主要先進国にESGの重要性を再認識させ、カーボンニュートラルを目指す強いインセンティブになりつつあるようだ。

先進国 vs. 途上国・新興国

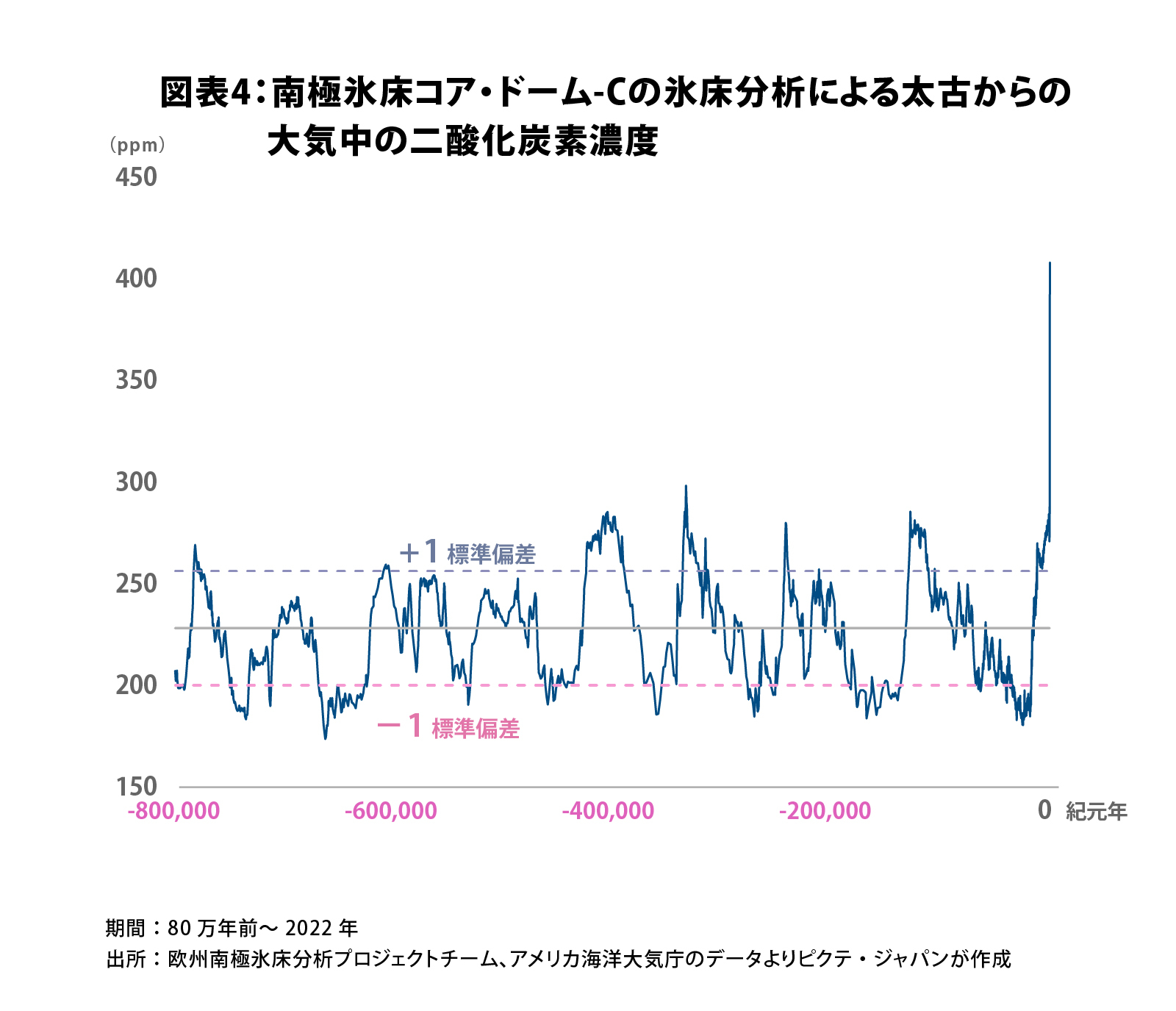

原始地球が誕生してから46億年と言われるが、大気中の酸素濃度が現在の21%程度で安定したのは、科学的コンセンサスによれば1億年ほど前だった。そこまで遡ることはできないものの、南極の氷床からボーリングにより掘削された分析用の氷柱、「氷床コア」により80万年前に遡って大気中の二酸化炭素濃度が分かっている。

具体的には、南極に「ボストーク」、「ドームC」、「ドームふじ」の3つの代表的な氷床コアがあり、なかでも欧州南極氷床コアプロジェクトチーム(EPICA)が手掛けたドームCは3,190mまで掘削され、最も古い年代の大気の組成が分析可能になった。それによれば、この間に概ね10万年を周期とする8回の氷河期と間氷期のサイクルがあり、大気中の二酸化炭素濃度は228ppmを中心に200〜260ppmの範囲を循環していた模様だ(図表4)。

米国海洋大気庁によれば、2022年の二酸化炭素濃度は418ppmに達した。過去80年間の標準レベルと比べた場合、明らかに異常値だ。

この500年程度の推移を見ると、18世紀半ばから19世紀にかけての産業革命期、1960年代の高度経済成長期を起点とするエネルギー多消費時代、2つの大きな転換点があったと言える。

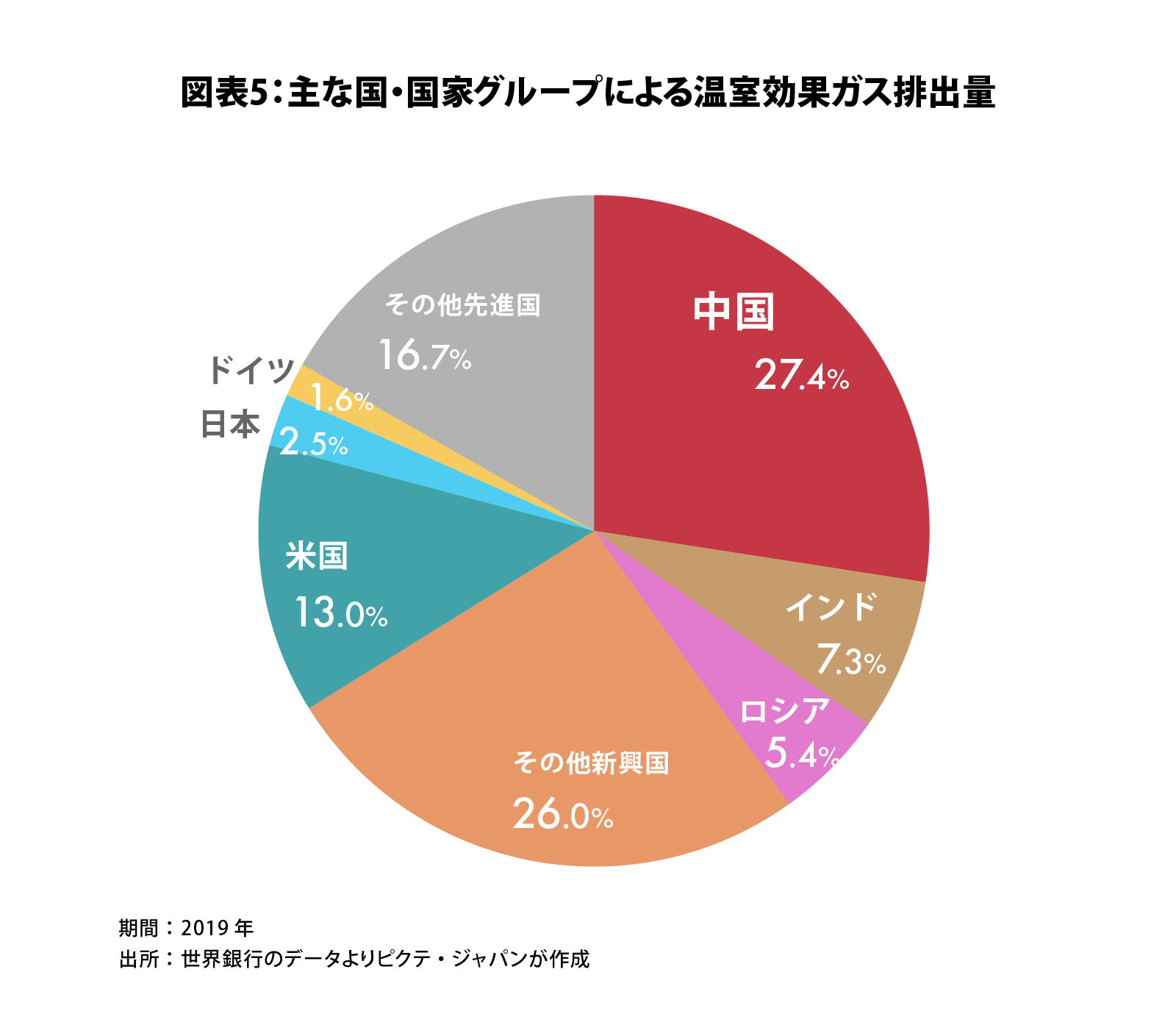

一方、世界銀行の統計では、2019年における温室効果ガスの排出量は中国が全世界の27.4%を占め、インド、ロシアなど他の新興国・途上国を合わせると66.1%に達した(図表5)。気候変動に関し、新興国・途上国の重要性が高まっているのはこのためだ。

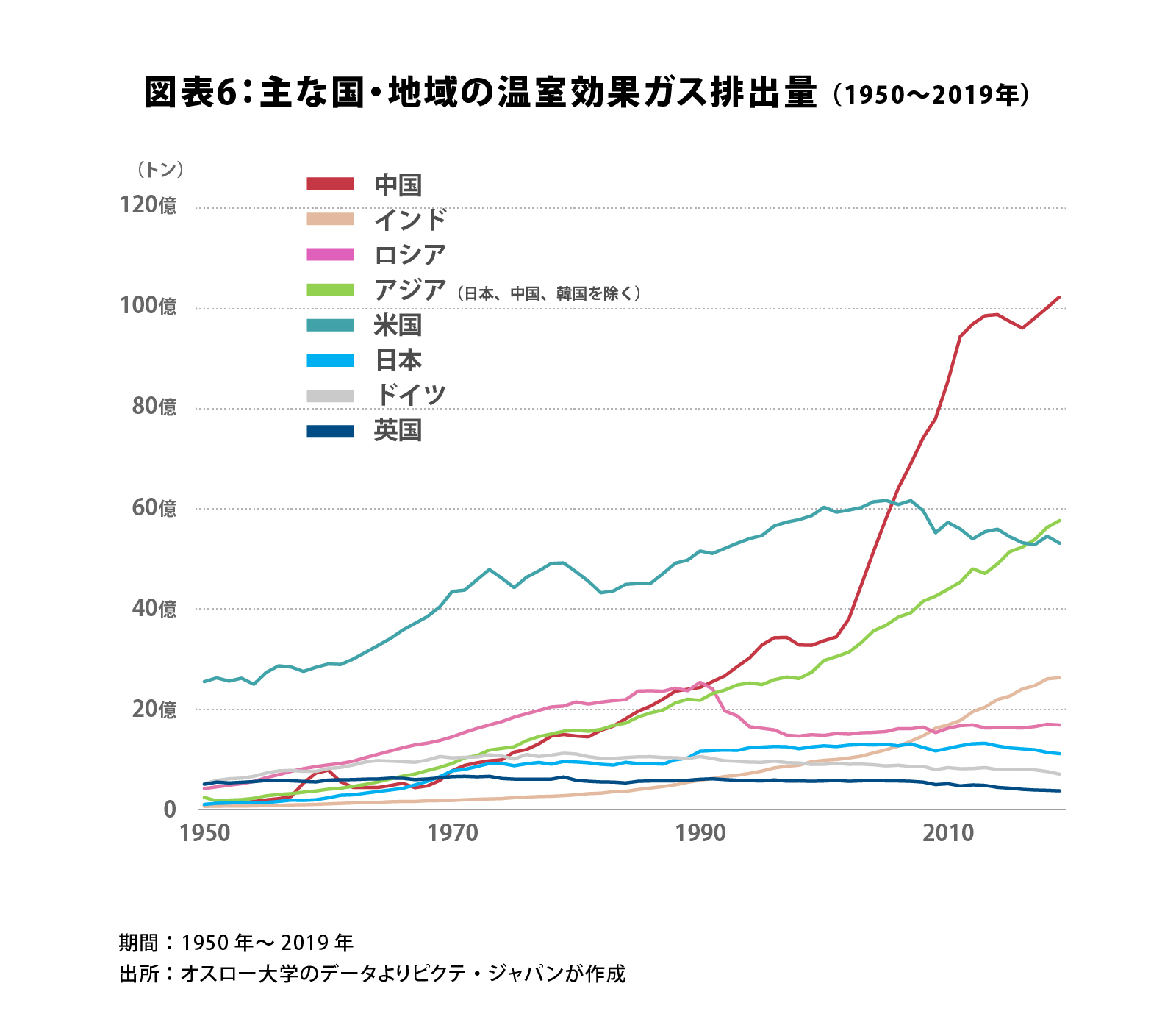

特に中国やアジア諸国などは、1990年代に入って以降、温室効果ガス排出量が大きく増加した(図表6)。

その背景は、1991年12月に旧ソ連が崩壊、米国1国主導によるグローバリゼーションが進んだことだと考えられる。世界のサプライチェーンが統合されるなか、教育水準が高いにも関わらず、労働コストが相対的に低かったASEAN諸国、中国、メキシコなどが工業化、対先進国向け輸出により高度経済成長期に入ったからだろう。

結果として、米国を含め主要先進国の物価は安定し、新興国に対米輸出市場を奪われた日本はデフレになった。温室効果ガスに関しては、成長率が低下した先進国において環境規制が強化され、排出量は軒並みピークアウトしている。

この点こそが、地球温暖化問題に関して先進国と新興国・途上国の間で対立が深まる最大の要因に他ならない。

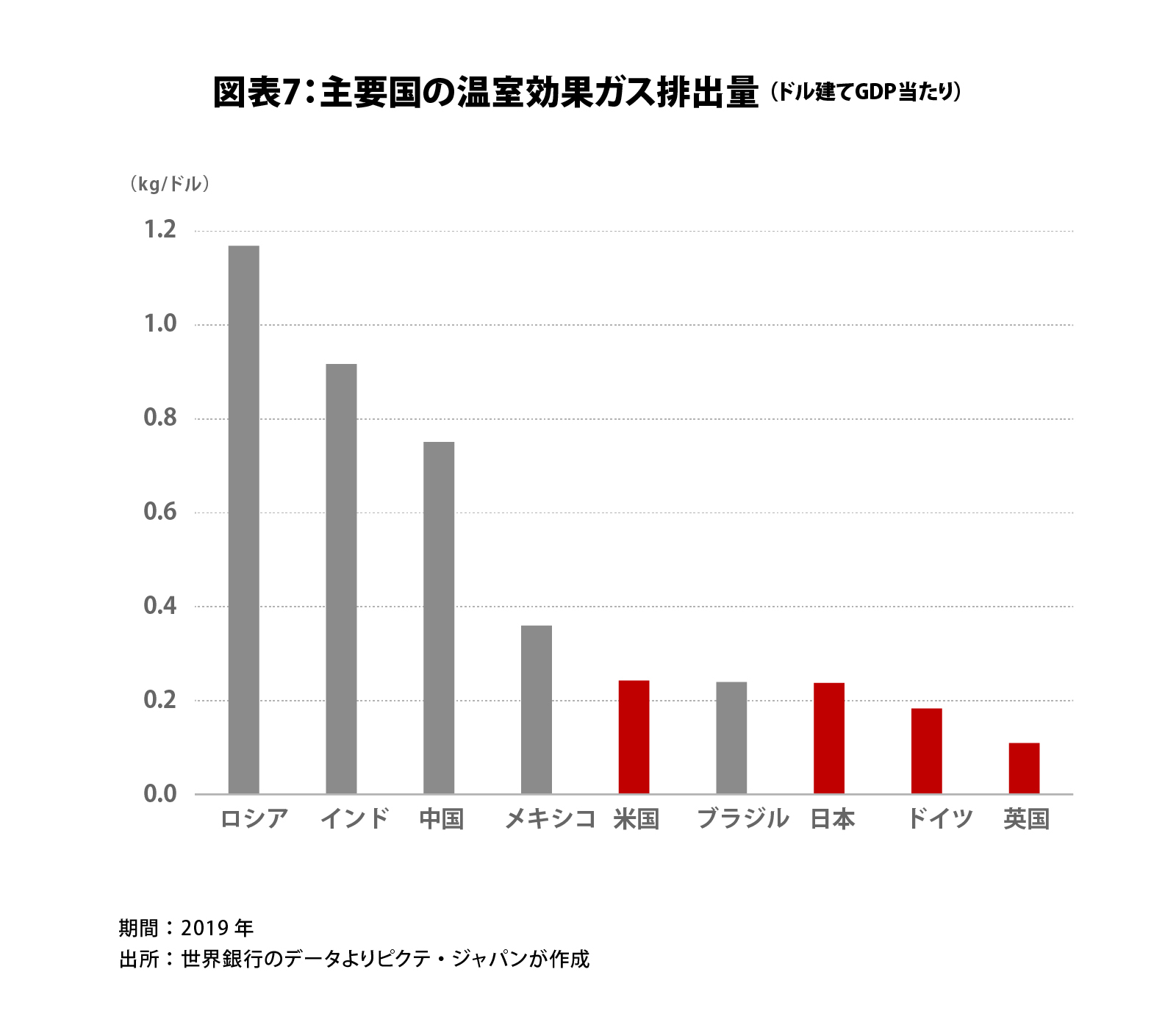

原単位方式、即ちGDP1ドルを得るに当たって排出される温室効果ガスは、足下、米国、日本が共に0.24kgなのに対し、ロシアは1.17kg、インド0.91kg、中国は0.75kgだ(図表7)。つまり、同じ付加価値を生み出すのに、中国は米国、日本の3倍の温室効果ガスを排出しなければならない。

西側先進国の立場から見れば、地球全体の温室効果ガス排出量を減らすためには、新興国・途上国による持続的な努力が必須だろう。米国のブッシュ大統領(当時)が京都議定書からの離脱を決定したのは、先述の通り中国の温室効果ガス排出急増を受け、「附属書Ⅰ国」に分類された先進国のみが削減目標を負う仕組みに反発したからだ。

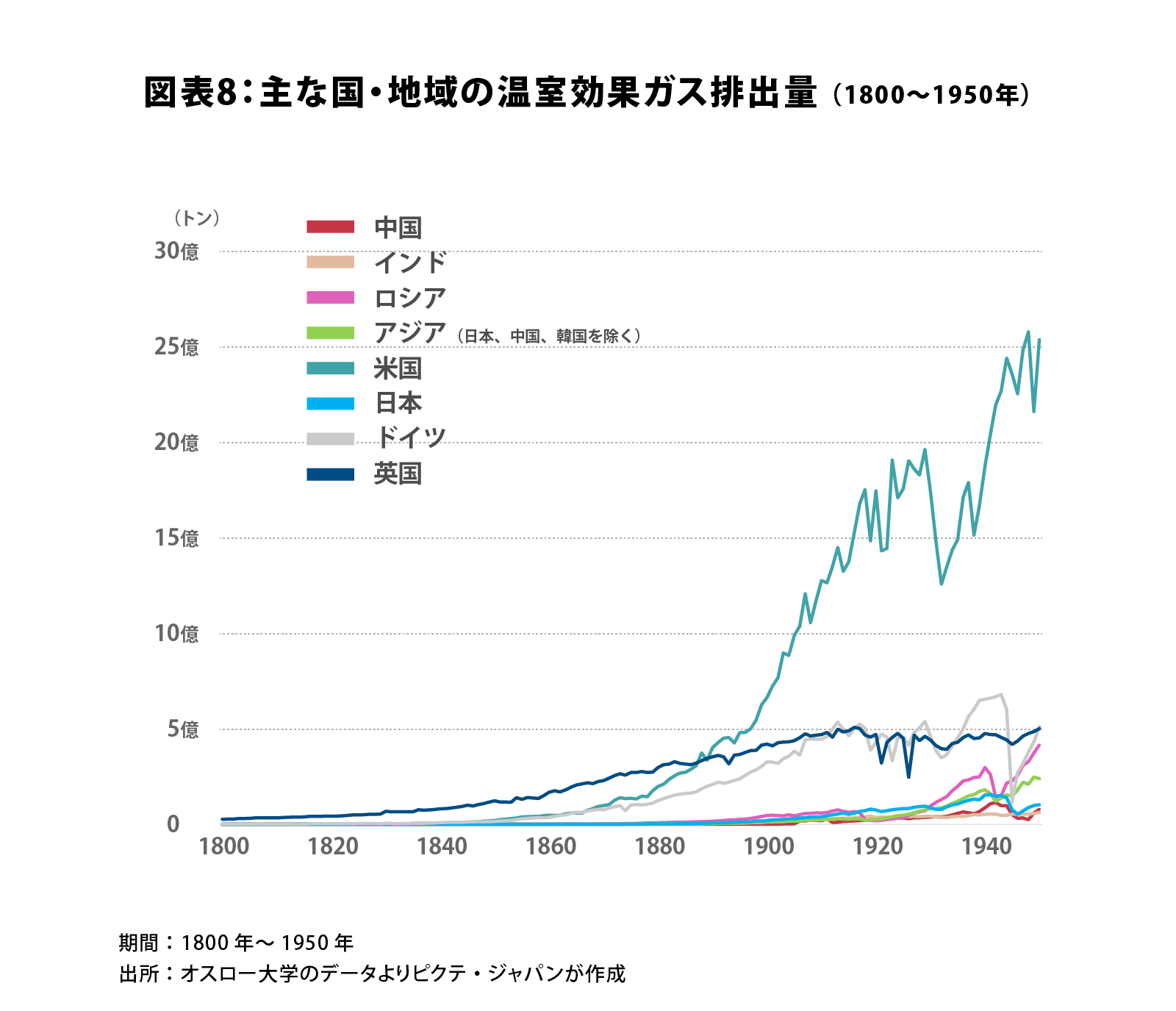

他方、新興国・途上国の側から見れば、18世紀央に始まる産業革命以降、現在の主要先進国が温室効果ガスを大量に排出する時期が続いた(図表8)。確かに1800年代に関しては産業革命の震源地であり、7つの海を制覇して覇権国になった英国が最大の排出国だったと見られる。

ただし、19世紀末頃から、米国が急速に工業化を進め、温室効果ガスの排出量でも他国を圧倒した。この当時、中国、現在のASEAN諸国、インドなどは地球環境にほとんど負荷を掛けていない。

新興国・途上国側としては、既に経済を成熟化させ、十分に豊かになった先進国が、現在の状況を静止的に捉えて、新興国・途上国に努力を求めるのは心外に感じられるのだろう。そこで、経済的・技術的な支援を先進国に求めているわけだ。

先進国vs.新興国・途上国の構図は、1992年に国連総会において気候変動枠組条約が採択された当時から続いていた。1997年のCOP3で採択された京都議定書が画期的と言われたのは、排出量取引を導入したことで、新興国・途上国の排出量削減へ向け、先進国に対しアメとムチを制度化したことだったと言える。紳士・淑女の倫理感や高邁な哲学ではなく、市場原理によるインセンティブに具体的な成果を求めたのだ。

もっとも、先進国と新興国・途上国の対立が解消されたわけではない。むしろ、近年は双方の考え方の違いがより明確になったと言えるだろう。

国際的遠心力の下で日本が目指すべき方向

シャルム・エル・シェイクで行われたCOP27では、干ばつや洪水など気候変動による“Loss and Damage(損失と被害)”に対して、新興国・途上国がかねてより求めていた基金の創設を決めた。

もっとも、新基金に関する合意の部分には「この資金面での措置(基金を含む)の運用化に関して、COP28に向けて勧告を作成するため、移行委員会を設置する」と書かれており、内容については完全に先送りしている。次の焦点は「移行委員会」での議論になるだろう。

一方、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、天然ガスの調達が大きな問題となった欧州では、エネルギー自給率の引き上げへ向け、化石燃料に依存しない経済構造の構築が急務になった。従って、ESGへの取り組みはさらに加速し、技術や投資において世界に先行するポジションの維持を図ることが予想される。

米国のバイデン政権は、シェールガス・オイルの輸出を拡大すると同時に、大統領選挙の公約である『グリーン・ニューディール』を推進、この分野で欧州へのキャッチアップを目指す模様だ。

今回のCOP27で存在感の薄かった中国は、目立つことにより批判の矢面に立たされることを回避したのかもしれない。まずは需要が伸びるエネルギーの安定調達を最優先し、温室効果ガスの削減を段階的に進める独自路線を採ると見られる。

ウクライナ戦争、そしてOPECプラスの存在感の高まりは、エネルギー純輸入国にとり大きな脅威になった。また、カーボンプライシングにより温室効果ガス排出のコストが見える化しつつあることで、新たなビジネス及び投資のチャンスが広がったと言えるだろう。

もっとも、国際社会の分断が深まるなかで、COPのような枠組みが画期的な成果を生むのは難しくなった。そうしたなか、市場原理によるビジネスの論理が、ESGのフィルターを通してむしろ地球温暖化抑止の主な推進力になりつつある。その背景にあるのは、分断の時代だからこそ、経済安全保障の観点も含め、エネルギー自給率の引き上げが国家にとって最重要課題の1つであるとの考え方だろう。

COP27は国際社会の分断を改めて再認識させるものとなった。日本にとってこの枠組みの重要性が変わったわけではないものの、取り敢えずは日本自身がエネルギー自給率向上へ向けた歩みを加速する必要がありそうだ。