参議院選挙の「バラマキ」合戦 エネルギーや原子力問題はどこへやら

二〇二五年七月十一日

参議院選挙が華やかに繰り広げられている。ただ、三年前の参議院選挙ではエネルギー問題や原子力が大きな争点になっていたが、今回はその様相は全く見られない。各党とも国民の生活向上を訴えているが、そのためには電気、エネルギー、半導体、車など主要産業の確立・強化が不可欠だ。バラマキでは産業は育たない。

どの党もバラマキ政策合戦

参議院選挙(七月二十日投開票)が始まってから、大手新聞やテレビをできるだけ見るようにしているが、どの党も手法は異なるものの、長引く物価高で打撃を受けている家計への支援を強調している。自民党と公明党は一人あたり二万円の給付(ただし住民税非課税世帯は一人四万円)、立憲民主党は食卓応援給付金として、一人あたり二万円の即時給付、日本維新の会は食料品の消費税を二年間ゼロ%、共産党は消費税を緊急に一律五%への引き下げ、れいわ新選組は消費税の全面廃止と現金十万円の即時給付、といった具合に聞こえのよいバラマキばかりだ(読売新聞七月二日の記事「10党公約比較」参照)。

三年前の参議院選挙ではロシアのウクライナ侵攻の影響もあってか、原子力やエネルギー政策が大きな争点になっていたが、今回は通常のテレビニュースや新聞記事を見ている限り、エネルギー問題はほとんど顔を出さない。

国民民主は

原発再稼働を強調

その証拠に、読売新聞の各党公約比較記事(七月二日)を見ても、自民党の公約には「原子力」の文字が見えない。これに対し、日本維新の会は「再生可能エネルギーの導入拡大、次世代原子力発電の推進」をうたい、国民民主党は「安全基準を満たした原発の早期再稼働に向け、規制機関の体制強化」と訴える。自民党と対照的だ。

一方、立憲民主党は「原子力の新増設は認めない」と明記、共産党も「すみやかに原発ゼロとし、石炭火力からの計画的撤退を進め、二〇三〇年度にゼロ」と反原発を鮮明にする。最近、勢いづいている参政党や保守党は同記事では原子力に関する記載がない。

原子力に対する

各党の立ち位置

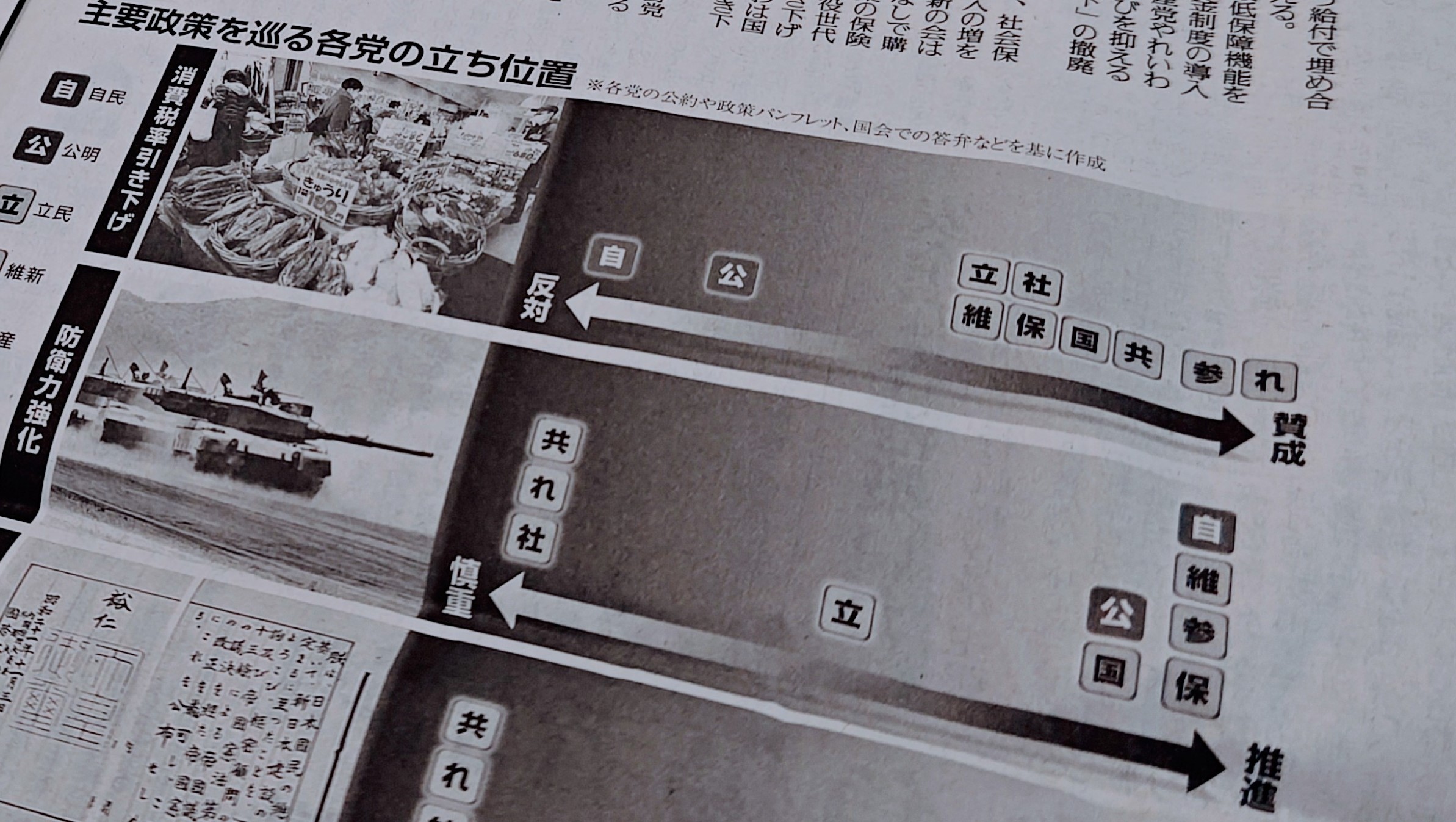

では、原子力に対する各党の立ち位置はどうなっているのだろうか。その参考になるのが七月二日の読売新聞だ。たとえば、防衛力の強化では、共産党、れいわ、社民党が同じ位置で慎重な立場をとるのに対し、自民、維新、参政党、保守党、公明党、国民民主党はほぼ同じ位置にいる(写真1参照)。

写真1

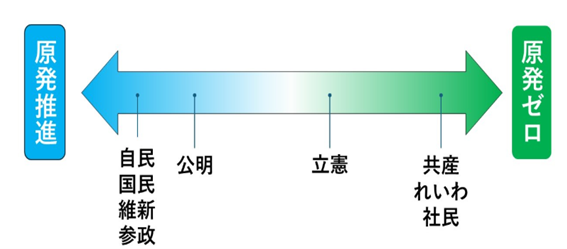

これと同じように、原子力に対する各党の立ち位置を知りたいところだが、この読売新聞には載っていない。ネットで探したところ、環境問題に取り組む国際的な環境団体「FoEジャパン」が二四年十月に作成した立ち位置図が見つかった(図1参照)。環境団体から見た立ち位置図とはいえ、非常に分かりやすい。自民党、国民民主党、参政党、日本維新の会が原発に賛成、立憲民主党、共産党、れいわ、社民党が原発にブレーキをかける位置にいることが分かる。

FOEジャパンによる原子力に対する各党の立ち位置

国民民主党がやはりカギか

この立ち位置図から分かる通り、立憲民主党、共産党、れいわ、社民党の議席(勢力)が伸びると原子力政策の推進にとっては大きなマイナスとなる。今回の参議院選挙の行方について、毎日新聞は七月七日付け一面記事で世論調査結果を基に「自公苦戦 1人区野党系優位 立憲堅調 国民、参政勢い」と報じた。立憲民主党が堅調で、国民民主党と参政党に勢いが見られるという内容だ。

岸田文雄前首相が決めた「原発の最大限活用」をうたう自民党が衰退し、立憲民主党が伸びれば、確かに原発にとっては逆風となる。しかし、国民民主党と参政党が自民党の劣勢を補う形で伸びれば、原発自体には逆風は吹かないことになる。日本保守党も原発には肯定的だ。保守勢力が割れているとはいえ、原子力自体を否定する政党が勢いを増しているわけではないことが分かる。その意味では、原発推進に積極的な国民民主党の勢力が伸びるかどうかが大きなカギを握るように思える。

政治と柏崎刈羽原子力発電所の再稼働

原発の再稼働で気になるのが、東京電力・柏崎刈羽原子力発電所をかかえている新潟県(1人区)の動向だ。新聞を見る限り、自民党新人の中村真衣氏と立憲民主党現職の打越さく良氏の接戦のようだ。中村氏はシドニー五輪銀メダリストの元競泳選手だ。

皆さんもご存じのように、二四年十月の衆議院選挙の新潟小選挙区(五人)で自民党は全敗(比例復活で一人当選したが)し、立憲民主党が五つの小選挙区で全議席を獲得した。

柏崎刈羽原子力発電所の6号機と7号機はいまだに再稼働していないが、政治の影響を受けることは必至だ。今回の選挙で立憲民主党が議席を守るのか注目したいが、そうした中でおもしろい記事をYahoo!ニュースで見つけた。

反原発の新聞シェアは

約八〇%

最年少で経済誌「プレジデント」編集部編集長を経験した作家、小倉健一氏の「『もはやプロパガンダ』新潟日報」という刺激的なタイトルの記事だ。新潟日報の過去の一連の記事が読者に、「原発は危険で東電は信用できない」という印象を植え付けている、という内容だ。

小倉氏は「日本の未来のために、国益のためにと歯を食いしばり、柏崎刈羽原発の再稼働に向けて奮闘している人々がいることを忘れてはならない。我々は、彼らの努力を正当に評価し、その背中を力強く後押しすべきではないか」と熱く語る。

新潟日報が原発に厳しい記事を書いているという印象は私も抱いているが、それは朝日新聞や毎日新聞、東京新聞にも言え、一民間企業の新聞社がどんな路線の記事(商品)を書こうと自由である。私が興味を抱くのはその新聞社の客観的な影響力である。

日本ABC協会によると、新潟日報の発行部数は約三十四万部(二四年八月現在)。新潟県内の新聞読者に占めるシェアは約七一%と非常に高い。ほぼ一強の状態だ。このほか同県では、読売新聞が約七万三千部、朝日新聞が約二万八千部、日経新聞が約一万八千部、毎日新聞が約一万千部、産経新聞が約五千二百部だ。

この状況を原子力への風当たり指数として見ると、朝日、毎日新聞も反原発路線なので、新潟日報と合わせるとその合計部数は三十七万九千部となる。つまり、新潟県内の新聞読者の約八〇%は反原発かそれに近い記事を読んでいることになる。

それら約八割の読者のすべてが反原発を支持しているとはいえないだろうが、日々接しているニュースが何かしら原発に否定的な印象を与えていることは確かだろう。原発の再稼働がなかなか前進しない背景には、こういうメディア的状況もある気がする。

株式会社マイナビによると、新潟日報の年間売上は約百四十一億円(二三年十二月期)、従業員は五百十九人(二四年四月現在)。会社の規模としては決して大企業と言えるほどの会社ではない。いや小さな会社といってよい。しかし、情報を通じた影響力では七割のシェアを誇り、新潟県民の気持ちを支配する印象操作力をもっている。地元紙の力、恐るべしである。

強固な産業の確立こそが

重要

選挙では生活支援が争点になっているが、電気やエネルギーも含め、モノやサービスを国民に安く、かつ安定して供給できるのは主力産業の基盤がしっかりと確立され、生産性が上がったときの話だ。かつて岸田文雄前首相は「原発一基の再稼働で百万トンの天然ガスの輸入が節約できる」と訴えていた。LNG(液化天然ガス)一トンあたりの輸入価格はおおよそ九~十万円なので、再稼働で約千億円の国富の流失を防ぐことができる。いま重要なのは「富」を創り出すことであり、ばらまくことではない。メディアは批判することは得意だが、富を生み出すことには関心が低いことをつくづくと感じる。