「専門家の話を信じて投稿しても、賠償責任が発生する」画期的な判決をご存じですか?

二〇二五年九月二十九日

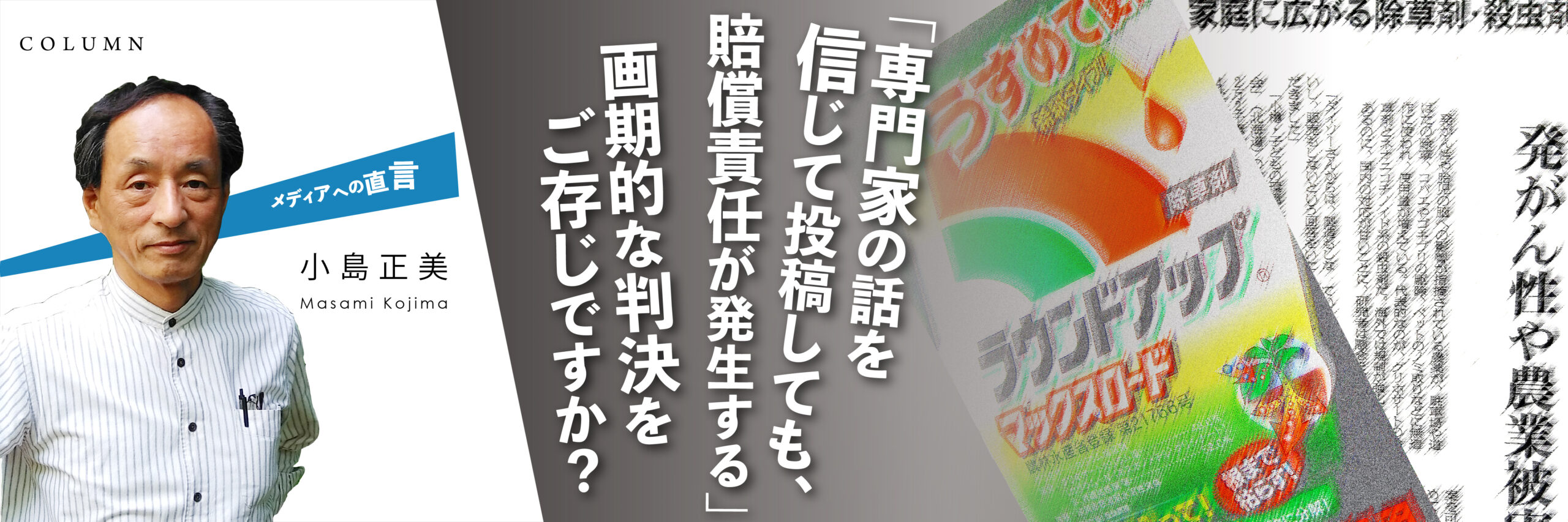

除草剤「ラウンドアップ」(製品名)に関して、事実とは異なる誤情報をたびたび投稿した一般人に対して、東京地裁が「企業への名誉・信用棄損にあたる」として賠償金の支払いを命じた判決が7月にあった。この判決は、インターネットで飛び交う玉石混交の投稿に対して注意を呼びかける画期的な判決だが、実は、大手メディアの記者たちも、これと似た過ちを犯していた。この判決の教訓を改めて体得しておきたい。

製品に関する誹謗中傷で

賠償を認める判決

どんな裁判だったかを簡単に記す。化学メーカーの日産化学(東京)は除草剤「ラウンドアップ」を製造・販売しているが、この除草剤に対して、以前から「がんを起こす」や「毒」といった誤情報がSNS上であふれかえっていた。そこで、同社は3月下旬、再三の警告にもかかわらず、削除に応じなかった複数の投稿者(五十代~七十代)を相手取り、民法七〇九条に基づき「企業への名誉・信用棄損にあたる」として損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

多くは和解を申し出たが、最後まで争った被告人(投稿者)に対して、東京地裁は七月半ば、「科学的根拠に基づかない虚偽情報を発信し、企業と製品の信用・名誉を毀損した」として賠償金の支払いを命じる判決を下した(詳しくはWedge ONLINE「正義感に燃えた投稿も違法行為に!「ラウンドアップ誹謗中傷訴訟」でSNS投稿者に賠償命令、虚偽情報の“拡散”は止められるか」に詳報)。

他人が発信した情報でも

責任は発生する

この判決の何が注目すべきかといえば、一企業の製品に対して、事実かどうかをよく確かめずに誤情報を投稿した人に賠償責任が発生したという点だ。除草剤の有効成分のグリホサート(製品名はラウンドアップ)に関しては、十年以上前から「がんや脳神経障害を起こす」「世界中で禁止されているのに、日本ではいまだに使われている」「ベトナム戦争で使われた枯葉剤と同じだ」といった誤情報がはびこってきた。

いうまでもなく、グリホサートはいまなお世界一五〇か国以上で使われており、ベトナム戦争で使われた枯葉剤とは全く別のものだ。日本、EU(欧州連合)、米国の公的評価機関は「発がん性はない」との見解を公表している。

今度の判決で和解金か賠償金を払う羽目になった投稿者たちは、専門家やインフルエンサーが発信した情報(まとめサイトや大手メディア報道記事も含む)をそのままうのみにし、善意の気持ちから警告の意味で投稿を繰り返していた。

この判決で分かった重要な点は、他人の情報をそのまま信じて投稿したとしても、その情報が虚偽であれば、たとえ正義感や善意に満ちた行為でも、誤情報を流した投稿者自身が責任を問われるということだ。言い換えると、「私は、あのインフルエンサー(専門家や政治家、評論家など)が言ったことをそのまま信じて発信しただけだ。責任は、あのインフルエンサーにある」という反論が成立しないということだ。

敗訴した投稿者たちが会社側の再三の削除要請に応じていれば、訴訟に発展することはなかったといえるが、過去にこの種の訴訟がなかっただけに、自らの投稿の影響を甘く見たのだろう。

大手メディアは

過去に続々と謝罪

この判決を見て、私は重大なことに気づいた。実は、この投稿者たちと似たような行為(誤情報の掲載)を大手メディアの記者たちはすでに何度も犯していたのである。

例を挙げよう。二〇一三年十月、毎日新聞は「南米アルゼンチンでラウンドアップを使う地域でがん患者や奇形児の出産が増えている」と報じた。しかし、約一か月半後、「複数の住民への取材でがんや奇形などの健康被害を紹介したが、EUなどではがんとの因果関係を認めておらず、ラウンドアップが引き起こしたとする科学的証明はない」などとする訂正とおわび・謝罪を掲載した。記者が事実をよく確かめずに報道したという教訓だ。

別の例を挙げよう。二〇一四年四月、琉球新報社は論壇の記事で「ベトナム戦争時代に開発された枯葉剤が今では名を変え、ホームセンターなどで平然と売られている」などと報じたが、同年六月、「記事中の商品がラウンドアップとは全く認識しておらず、御社をはじめ関係者や読者に誤解を与え、不安や懸念を抱かせてしまいました。訂正を掲載し、不安や懸念の払しょくに努めていきたい」と訂正・おわびを出した。これも記者が事実を良く調べないで記事を書いた例だ。

週刊誌も謝罪や釈明文

この種の謝罪文や釈明文は、そのあとも絶えず(二〇一四~二〇二一年)、週刊文春、週刊新潮、週刊プレイボーイ、女性自身、女性セブンも出している。これらの記事の謝罪・訂正・釈明で共通するのは、記者自身が事実かどうかをよく確かめず、他の媒体や専門家の話をうのみにして記事を書いていることだ。

考えてみれば、週刊誌の記事は、記者の意図や狙いに合った専門家や市民団体の話を上手に並べてストーリー(記事)を作り上げている例が圧倒的に多い。悪く言えば、記者たちは専門家の話を鵜呑みにして記事を書いているといってもよい。この構図は、他人の誤情報をそのまま信じて投稿し、敗訴した人たちと似ているのではないか。今回の判決は、専門家の話を聞いて記事を書く記者たちにも、重大な警告を送っているようにも思える。

誤情報は

ファクトチェックの対象

今回の判決は一般人が対象になったが、名の知れた人でも誤情報を流せば、ファクトチェックの対象になることも知っておきたい。インターネット上の誤情報などをチェックする活動を続けている「日本ファクトチェックセンター」は今年二月十二日、田母神俊雄・元航空幕僚長のXへの投稿に対して「不正確」との判定をくだして公表した。

田母神氏はXで「東大の鈴木宣弘教授がネットで言っている。ラウンドアップという除草剤は米国で禁止されたのに、日本ではグリホサートの含有基準が大幅に緩和されたのだとか。米国で売れなくなったものを我が国が引き受けている」(筆者で要約)などと投稿した。だが、グリホサート(製品名はラウンドアップ)はアメリカで禁止されていない。アメリカで売れなくなったものを日本が引き受けているという内容は明らかに誤りだ。

こういう初歩的な誤情報が次々に拡散されていくところを見ると、頭脳明晰な人でさえも、何の疑問も抱かずに専門家の言うことを鵜呑みにしているのが分かる。

「ABEMA」ニュースが

良質な記事を発信

非常に不思議なのは、今回の画期的な判決を報じるメディアが少ないことだ。大手新聞では産経新聞がオンライン(八月二十二日)で判決の結果を報じたに過ぎない。精力的に報じているのは、インターネットテレビや動画配信を行うテレビ朝日系列の「ABEMA」ニュースだ。八月三十日に「賠償金六十六万」という詳しい判決結果を独自に報じ、九月十七日には判決の社会的な意義や背景についても詳しく報じた(「映画を見て鵜呑みした」…〝除草剤でがん誘発〟投稿者はなぜ誤情報を?「一次情報に当たれ」の限界も)。とても参考になる良質な記事だ。

それにしても、なぜ大手新聞は報じないのか。この種の問題に関心の高い記者が少ないこともあるだろう。斜に構えた言い方をすれば、判決結果を詳しく報じれば、過去に似たような誤情報を発信したことが分かってしまい、火の粉が自分のところに飛んでくるという懸念があるのかもしれない。

今度の判決の最大のポイントは、いくら自分好みの専門家の話でも、その話を鵜呑みにせず、まずは冷静に事実かどうかを確かめる知的行為が必要だということを気づかせてくれた点にある。その知的な営みは記者にも一般人にも、そして専門家自身にもあてはまる。