支持率の高い高市首相の人気が持続すれば リベラル系新聞の衰退は必至

二〇二五年十一月七日

自民党の高市早苗氏が憲政史上初の女性首相(第一〇四代)として、着々と独自の経済・外交政治を展開し始めた。高市氏が保守派だけに、今後、大手新聞の二極化(朝日・毎日と読売・産経陣営)が急激に進むことが予想される。エネルギー政策でもリベラル系新聞は高市氏に批判的だが、高市政治の人気が続けば、リベラル系新聞はますます衰退していくのではないか。

驚異的な支持率71%

高市内閣が発足したのは10月21日。その二日後の10月23日付け読売新聞の朝刊一面(読売新聞社の緊急全国世論調査の記事)を見て驚いた人が多いのではないか。「高市内閣支持率 71%」という大きな見出しの数字が目に飛び込んできた。正直ここまで高いとは思っていなかっただけに、これはオールドメディア(特に朝日、毎日のような大手リベラル系新聞)の終焉を思わせる予兆だと感じた。

リベラル系新聞の論調やテレビ局の一部番組(特にテレビ朝日やTBS)のリベラル系評論家のコメントを見ていると、高市氏への評価は総じて低い。「高市氏は夫婦別姓に反対する急先鋒であり、国家の安全保障や歴史認識で中国や韓国を敵視し、国家主義的な思想の持主であり、女性の代表とはとても言えない」といった論調だ。

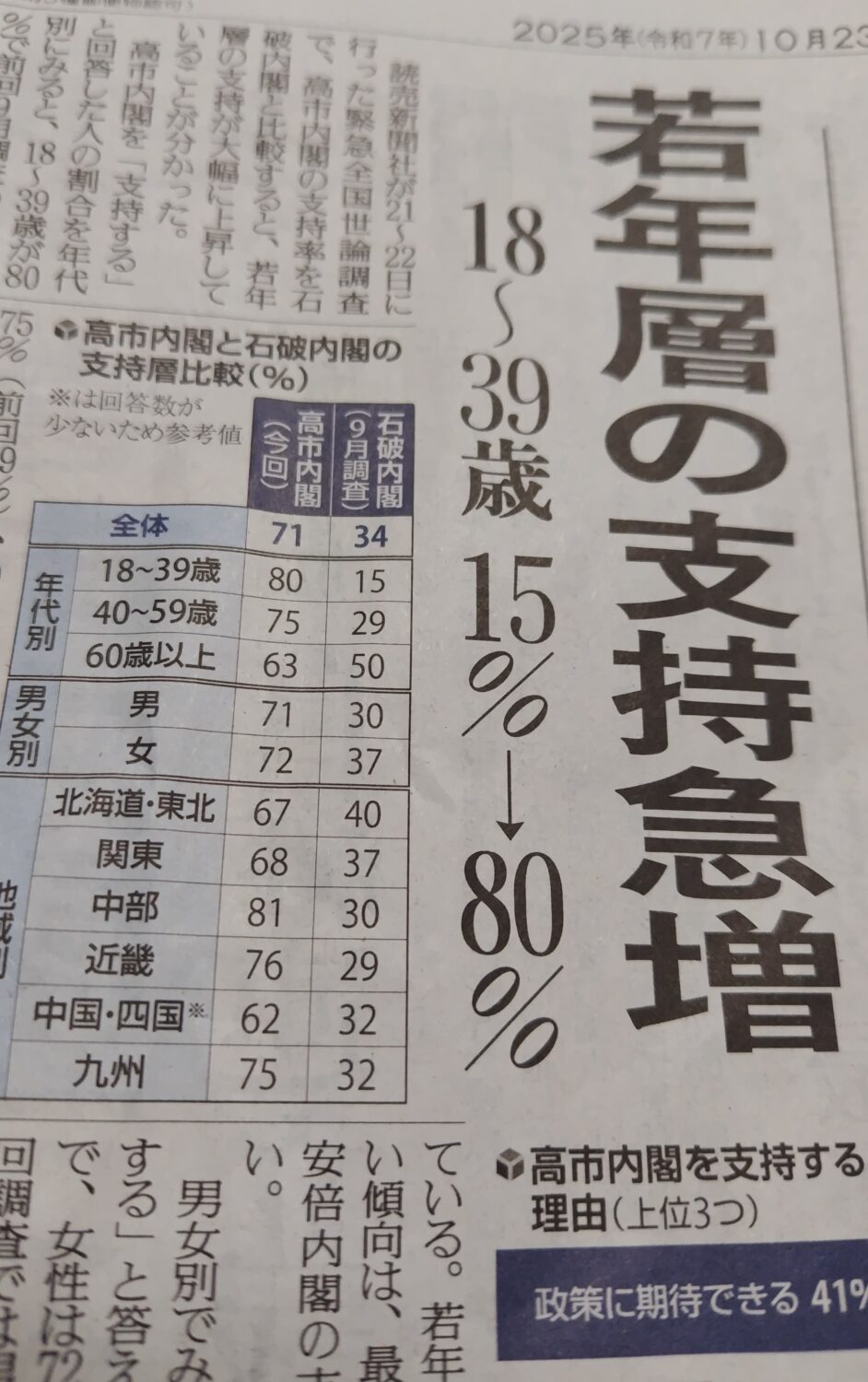

しかし、読売新聞の世論調査の中身を見ると、18歳~39歳の若い層の支持率は80%と驚異的に高い(写真1)。同じ年齢層の石橋内閣の支持率が15%だったのに比べると驚くべき数字だ。しかも男性の支持率が71%なのに対し、女性の支持率は72%と女性からの支持率も高い。「高市氏は女性に人気がない」とリベラル系評論家はテレビなどで言っているが、全く事実と異なる。

確かに朝日新聞や毎日新聞にいる女性記者の間では「高市氏は全くの不人気」だろうが、一般社会では高市氏の人気は高いことが世論調査からうかがえる。こういう場面でもリベラル系新聞と一般社会の意識の乖離が垣間見える。

写真1

オールドメディアの

影響力は低下

つまり、高市首相は若い層の心をつかんでいるのだ。その背景にはSNSを通じた影響力があるのだろうと察する。個人的な興味から高市氏を応援する動画チャンネルを登録して、いくつかを立て続けに見たところ、SNSの世界では「高市氏は日本が誇る最高の女性首相」という印象が強く伝わってくる。オールドメディアの記事を批判する動画もけっこう目立つ。

リベラル系メディアがいくら高市首相に批判的な言論を展開しても、若い層には大した影響を与えていないことが分かる。他の新聞社の世論調査でも高市首相の支持率は約60~70%と高い。そもそも若い層のほとんどは新聞を購読していない。人口構成的に見れば、高市氏に批判的な高齢(60歳以上)のリベラル層はいずれ、この世の中から消えていく。それに比例して、リベラル系新聞の購読者も減っていくだろう。そういう状況の中でこのまま高市人気が続けば、リベラル系新聞の影響力はますます衰えていくことが予想される。

「太陽光は中国依存でも普及すべき」?

リベラル系新聞では、原子力やエネルギー政策に関する記事にも高市嫌いが見られる。毎日新聞(10月26日)は「高市氏 原子力前向き 資源国に頭下げる外交終わらせたい」との見出しで高市氏のエネルギー政策を論じた。記事では、高市氏の「これ以上、私たちの美しい国土を外国製の太陽光パネルで埋め尽くすっことには猛反対」との極めてまっとうな意見を載せていながら、最後の締めで「太陽光パネルの国産化重視はコストに跳ね返ることになる。そこで勝負をせずに普及に軸足を置くべきではないか」という識者の主張を載せて記事を締めくくった。

どうやら毎日新聞社は「パネルの大半を中国に依存してでも普及すべきだ」という考えをもっていることが分かる。しかし、この記事を裏から読めば、「国産のパネルを使えば、太陽光発電のコスト(電気代)は高くなる」と言っているのと同じだ。とすれば、太陽光発電など再生可能エネルギーの補助政策に「ノー」を突きつけている高市氏(記事ではこのことを批判的に書いている)の主張のほうが的確だと読めてしまう。高市氏のエネルギー政策をなんとしても批判したいという意図は強く読み取れるが、残念ながらその意図に説得力は感じられない。

「長期脱炭素電源オークション」を歪曲して報道

高市政権が生まれる前の記事ではあるが、8月13日付け毎日新聞の記事は印象操作記事の悪い見本のようなものだった。見出しは「原発支援 電気代上乗せ 建設費高騰に政府対応」。前文を読むと「政府が原発の建設費や維持費を電気料金に上乗せして支援する仕組みを拡充しようとしている。原発の建設費が想定を上回った場合も電気料金で消費者に負担を求める仕組みで、国際的な環境NGOなどが反対を表明している」とある。

一読しただけで、政府が原発を推進するためにまたまた悪巧みを企てているという印象が伝わってくる。記事中にある仕組みかが何かと言えば、24年1月にスタートした「長期脱炭素電源オークション」のことだ。記事によると、このオークション方式だと、電力会社が原発の建設費を示してオークションに参加し、落札すれば、消費者が支払う電気料金を通じて、建設費の大半を契約金として受け取ることができる。原発をもたない新電力の契約者も原発の建設費などを負担することになるという。

オークションは

脱炭素のための仕組み

このオークションのことをあまり知らない読者は、政府が原発を支援するためにオークションという悪巧みの計画を始めたというふうに受け取ったに違いない。

記事を読むと確かにそういう印象をもつが、そもそも「長期脱炭素電源オークション」(管理者は電力広域的運営推進機関=OCCTO)は脱炭素を実現するために考えられた仕組みである。オークションで落札すれば、脱炭素電源の建設費などを原則20年間得られる仕組みなのだが、その対象電源は原子力のほか、太陽光、風力、水力、蓄電池、地熱、バイオマス、LNG、水素専焼、アンモニア20%以上の混焼にするための既設火力発電所の改修など、電源は幅広い。

このオークションは、自由化が進展し、供給力の確保が難しい中でいかに脱炭素と必要な供給力確保を実現していくか、という差し迫った中で生まれたのであり、決して原発だけを支援するために生まれた制度ではない(詳しくはOCCTOのウェブサイトを読んでほしい)。

にもかかわらず、そういう基本的な解説をせずに消費者の負担を増やして原発を拡充する仕組みかのごとく報じるのは、読者を一方向に誘導しようとするバイアス記事の典型である。

確かに原発をもたない新電力の契約者も負担することになるが、それを言うなら、リベラル系メディアが称賛する太陽光発電も同じである。太陽光発電などは固定価格買取制度に基づき、電力会社が買い取る費用の一部を再エネ賦課金という形ですべての電気利用者に負担を強いている。その再エネ賦課金は年間約二~三兆円にも膨らんでいる。この巨額な負担に比べたら、脱炭素電源オークションによる負担は極めて少ない。

朝日新聞も同じ論調

実は、毎日新聞が報じた記事の内容は、朝日新聞がすでに報じていた(6月26日オンライン参照)。どちらも捉え方は同じだ。朝日新聞の記事は「経済産業省は原発の建設費が増えた分を電気料金に上乗せして回収できるようにする支援策の詳細をまとめた。巨費がかかる原発への投資に二の足を踏む大手電力を後押しするねらいだ」と書いた。

新聞社として原発に反対する姿勢があってもよいが、記事の中身は正確に書いてほしい。こういう偏った記事を届けていけば、やがて読者は逃げていくだろう。高市人気はリベラル系新聞の衰退を促す。そんな予感がする。