発行部数の減少に歯止めかからず いよいよ新聞の危機到来か?

二〇二五年十一月十九日

大手新聞の発行部数の減少が止まらない。いくら紙媒体に人気がないとはいえ、一定数の固定読者層は存在するのではと考えていたが、どうやらそれは幻想だったと言えそうだ。以前に「読売新聞の一強時代の到来か?」と書いたが、それも雲行きが怪しくなってきた。

日本ABC協会

新聞の発行部数は「一般社団法人 日本ABC協会」の調査で分かるが、その数字は有料の会員向けには発表されているが、ネットでは見られない。新聞社がこの発行部数の調査結果をニュースにしてくれればよいが、残念ながら、ニュースを見たことはない。

このため、私のような非会員は、会員情報を基にネットで公表している個人のブログやサイトを見て判断するしかない。

ちなみに日本ABC協会は、広告主(車、鉄道、銀行、商社など幅広い)、新聞社、テレビ局、広告代理店などが会員となっている会員制組織で、新聞や雑誌などを公正な立場で調べて部数などを公開している。ABCは、Audit=公査(監査)、Bureau=機構、Circulations=部数の略で、もともとは米国で生まれた組織だ。

大手新聞は驚くべき減少ぶり

この日本ABC協会の公表数字をネットで探したところ、ジャーナリストの黒藪哲哉氏が運営するウェブサイト「MEDIA KOKUSYO」(25年8月7日参照)と、独立系広告プランナー氏のブログ「広告代理店の未来を考えるブログ」(25年11月12日参照)で発行部数を見つけることができた。読売新聞広告局ポータルサイトでも、読売新聞への広告掲載がいかに有利かを示すために各社の発行部数を載せているが、情報がやや古い。

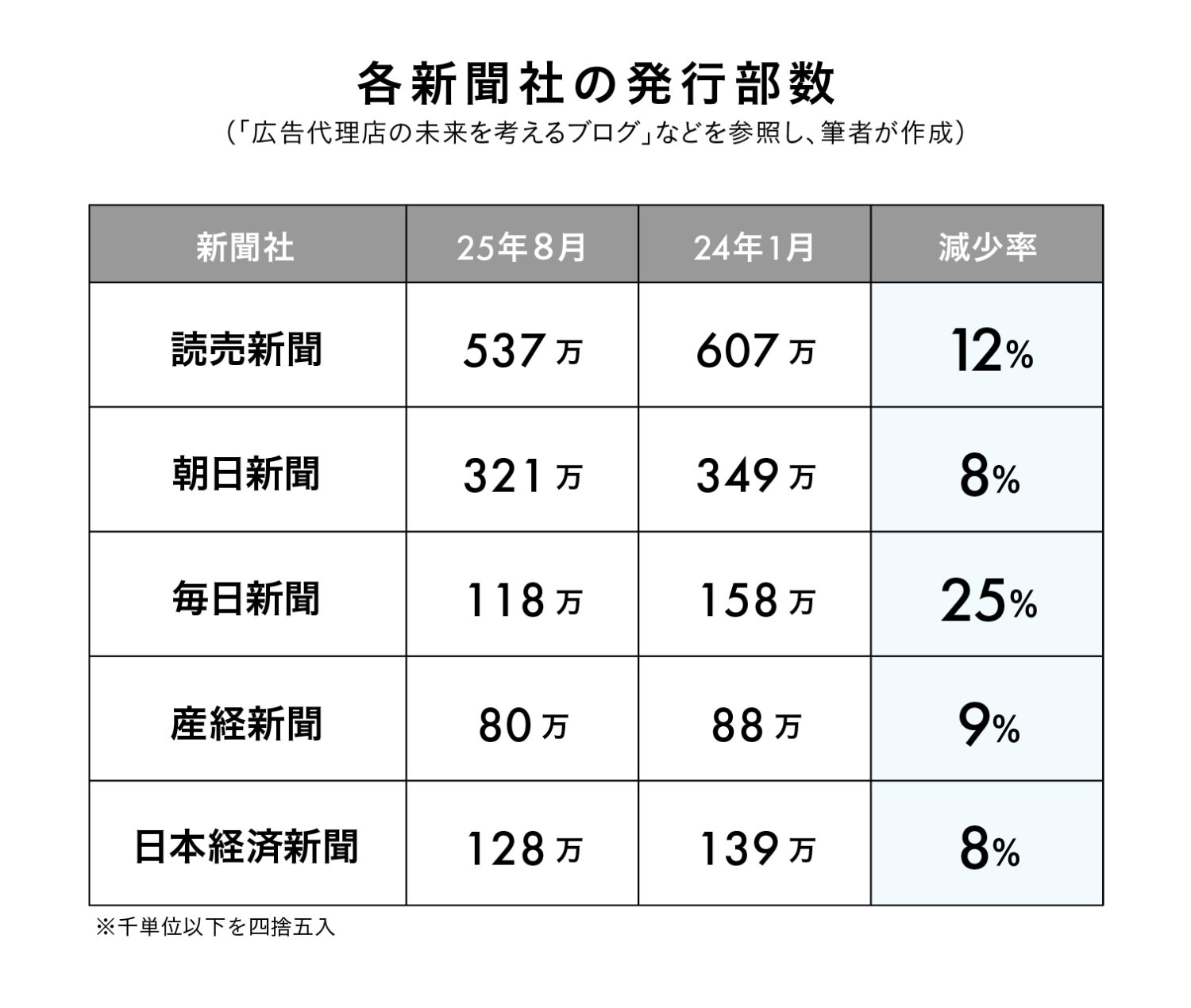

情報が新しい「広告代理店の未来を考えるブログ」を見て、目が飛び出るほど驚いた。読売新聞の発行部数は約五三七万部(25年8月)、朝日新聞が約三二一万部(同)、毎日新聞が約一一八万部(同)、産経新聞が約八〇万部(同)、日本経済新聞が一二八万部(同)だ(同ブログなどを基に筆者が作成した表を参照)。

私は24年8月、「読売新聞の一強時代はオールド左派リベラル層の衰退の兆しか!?」と題した記事をこのコラムで書いた。そのときの読売新聞は六〇七万部だったが、一年経ったいまは約七〇万部も減って、五三七万部に落ちた。二十年前は千万部を誇っていたことを考えると、隔世の感がある。

朝日新聞も一年間で三四九万部から三二一万部へ減ったが、減り方は少ない。日本経済新聞の減り方も少ない。

この発行部数は、あくまで「発行」された部数だ。新聞代を払っている実際の購読者の数ではない。新聞業界では「押し紙」といって、新聞社が販売店に実際の購読部数を超えて新聞を押しつける慣行がある。この発行部数が多いと広告料を高くとることができるメリットがあるからだ。

押し紙が実際にどの程度あるかは分からないが、仮に一割程度をすると、実際の購読部数は各社とも一割ずつ減り、読売は五〇〇万部を割り、朝日も三〇〇万部を割り、毎日は一〇〇万部ぎりぎりとなる。

毎日新聞は危機的

毎日新聞の目を覆うほどの減少ぶりは危機的だ。一年間余りで約四〇万部も減り、約一一八万部となった。もはや全国紙とは言いがたいほどの部数だ。個人的な話で恐縮だが、私が毎日新聞の記者(二〇一八年に退職)だったころは、三〇〇万部程度の発行部数があり、いくら紙媒体が減るとはいえ、二〇〇万部程度の固定読者層はいるだろうと勝手に思っていたが、その予想は全く甘かった。

なぜ毎日新聞だけが危機的なのか。これについて、広告代理店での実務経験をもとに「広告業界の今」を発信しているブログである「広告代理店の未来を考えるブログ」は以下のように分析している。

「読者の六割以上が60歳以上で、若年層へブランド力が届いておらず、アプリやSNS上での存在感がない。読売は家庭での接触、朝日は文化層、日経は就活・ビジネスへのアクセス力が残っているが、毎日新聞にはそういう訴求力がない。産経新聞も部数は少ないが、保守系論調で特定層に一定の支持を得ており、接触経路や読者像が明確に残っている点で毎日新聞とは異なる」(筆者で要約)。

双方向の新聞があれば

この分析は確かに当たっているように思える。自身の経験から言うと、毎日新聞は記者の自由度が高く、のびのびと取材活動ができる。官僚的な組織ではないため、私自身、社論とは異なる記事も堂々と書くことができていた。そういう自由な気風の新聞社が危機的な状況に陥っているのは悲しいが、時代の動きや消費者のニーズに合わせて業態や情報発信のあり方を変えていくしかない。

リベラル系と保守系新聞の行方

ただ、歴史的な記録(アーカイブ)を残す点で新聞に勝る媒体はない。ぜひ生き残ってほしいと思うが、いま私が気になるのは、政治の動きとともにリベラル系新聞(朝日・毎日)と保守系新聞(読売・産経)の勢力図がどうなるかだ。

読売新聞の社説(11月13日オンライン)は高市早苗総理の存立危機事態をめぐる発言について「…台湾有事が存立危機事態になり得る、という首相の認識は理解できる。ただ、危機に際しての意思決定に関する発言には慎重さが求められよう。…だが、しつこく首相に見解をただしたのは立憲民主自身だ。答弁を迫った上で、答弁したら撤回を迫るとは、何が目的なのか。とにもかくにも批判の材料を作りたいということだとしても、安保政策を政局に利用しようとするなどもってのほかだ」と立憲民主党にも非を向けた。

一方、朝日新聞の社説(11月18日)は「不毛な対立に区切りを」と題して「…台湾という地名に触れたことで緊張を不用意に高めたと言わざるを得ない。…とはいえ、中国の姿勢にも大いに疑問がある。高市発言への抗議があまりにも執拗だ。…」と中国の姿勢にも疑問を投げかけ、国民から支持率の高い高市人気が頭にあるのか、以前に比べると中国寄りの度合いが弱くなっている印象を受ける。ただ、読み比べると読売新聞のほうは立憲民主党にも批判の矢を向けたといえる。こういう社説を載せる読売新聞が支持されるかどうかは、今後の発行部数にも大きく影響するだろう。

冒頭で示した読売新聞と産経新聞の発行部数を合わせると、六一七万部となり、朝日と毎日を足した四三九万部を大きく上回る。その差は一七八万部だ。現時点ではリベラル系新聞のほうが劣勢だ。この差が今後、開くのか縮むのか。立憲民主党や共産党を支持する層が減っていけば、リベラル系の朝日、毎日の発行部数も比例して減っていくだろう。高市人気が持続するかどうかはやはり大きなカギを握るように思える。