日本の核医学は、年間約180万件(およそ70人に1人)の検査を支える厚い基盤を持つ。SPECTは約1,200施設/PETは約400施設に普及し、臨床の裾野は広い。一方で診断の柱であるMo-99/Tc-99mは世界生産の約10%を日本が使用しており、大口ユーザーとして優先供給を受けるものの、輸入依存ゆえの供給リスクは現実に残る。

注目のアルファ線核種では、日本は供給量や研究開発スピードでやや後れたが、「常陽」の再稼働や加速器を活用した製造計画が進展しており、多点化(常陽×国内加速器)による年中供給を前提に、巻き返しは十分可能だ。

そして本質は、ライフワークとして取り組む「がん克服」である。感染症は薬やワクチンで克服してきたが、非感染性疾患ではまだ「克服」と胸を張れる例がない。前立腺がんは現行治療で5年生存率99.1%まで到達し、残る約1%を核医学(セラノスティクス)で確実に救えば、人類が一つのがんを“克服”したと言える地点が見えてくる――それは医学的にも、社会的にも大きなインパクトを持つ。

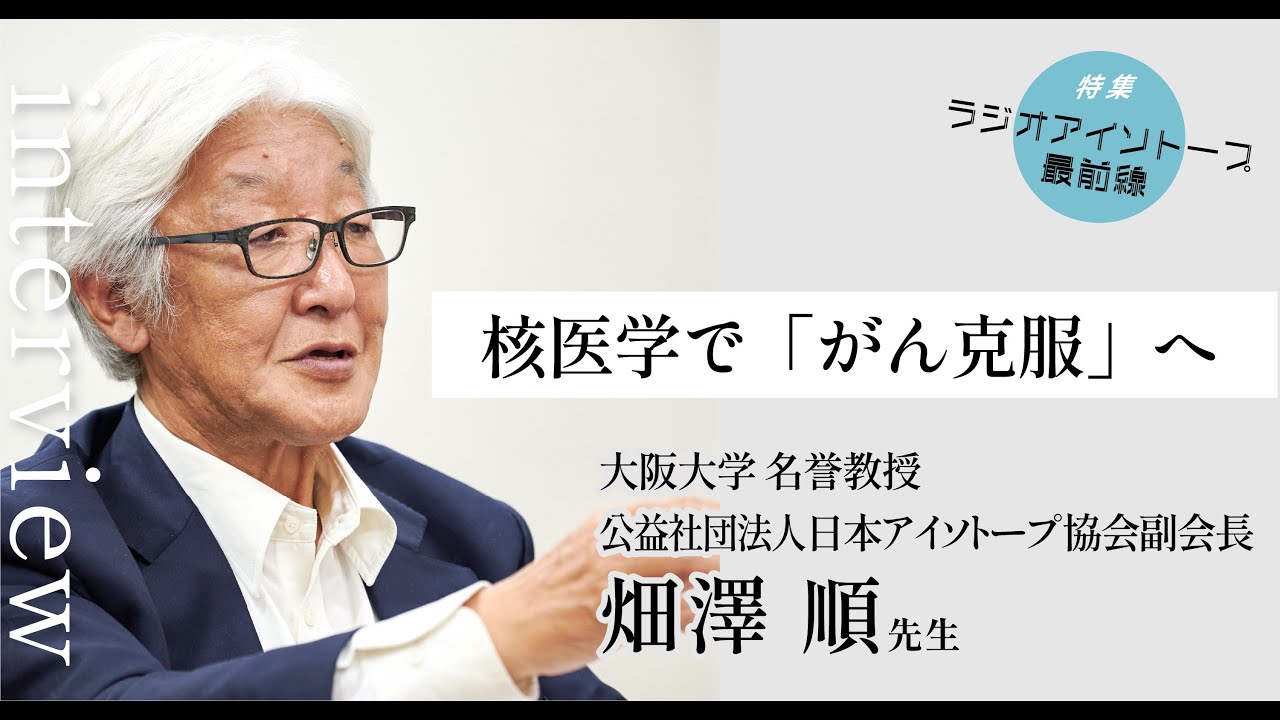

比較的新しい「核医学」という分野

Q1 放射性同位体(RI)を用いた核医学が、医療や社会全体にもたらす意義や国民へのメリットを教えてください

【畑澤先生】

放射性同位体(RI)というと、難しく聞こえるかもしれませんが、実は私たちの健康と社会に非常に大きな役割を果たしています。核医学という分野では、このRIを用いて病気の診断や治療を行うのです。具体的には、がんの発見や心臓疾患、脳血管障害の病態を把握し、適切な治療法を選択するのに広く活用されています。

日本では年間約180万件の核医学検査が行われていて、国民のおよそ70人に1人が年に1回受けている計算になります。たとえば、がんの診断でよく知られるPET検査ではRIで標識した薬剤を体内に入れ、その放射線を画像としてとらえることで、目に見えないがんの広がりを詳細に映し出すことができます。これにより、がんを早期に正確に診断することが可能となり、治療の成功率を大きく高めることができるのです。さらに最近では、RIを使った「核医学治療」という新たながん治療も注目されています。これはRIをがん細胞に集中的に届けて放射線でがんを攻撃するという治療法です。

またRIの技術は、がん以外にもアルツハイマー病などの認知症診断に活用されています。高齢化が進む日本では、認知症の早期発見が社会的な課題になっています。RIを使った診断(SPECT検査)では、脳の血流を詳しく見ることで認知症を早期の段階で発見し、事故防止やQOL(Quality of Life=「生活や人生の質」を意味し、健康状態だけでなく、身体的、精神的、社会的な側面を含めた生きる上での総合的な満足度や快適さを指す)の向上にもつなげています。

こうした技術が国内で安定して提供されることは、患者さんだけでなく、医療費の抑制、さらには社会の安全性向上といった広い意味でのメリットがあります。核医学は「病気を診断し治す技術」であると同時に、「社会の安全を守るインフラ」でもあるのです。

Q2 核医学のこれまでの歴史を簡単に教えてください

【畑澤先生】

核医学の歩みは、1941年にハーバード大学とマサチューセッツ工科大学が、ヨウ素131を用い、バセドウ病や甲状腺がんの治療を始めたところに端を発します。その後、米国のアイゼンハワー大統領が1953年に“Atoms for Peace”を唱え、各国に医療用RIの供給を開始しました。日本では日本アイソトープ協会が受け取り窓口となり、全国の病院へ配布するようになりました。原子力の平和利用は発電だけではなく――医療面でも早い段階から広がっていったわけです。

1960〜70年代には、米国のHFIR(High Flux Isotope Reactor/オークリッジ国立研究所)、ATR(Advanced Test Reactor/アイダホ国立研究所)、MURR(ミズーリ大学研究炉)、NBSR(National Bureau of Standards Reactor/標準技術研究所)だけでなく、NRU(カナダ)、HFR(オランダ)、BR2(ベルギー)、OSIRIS(フランス)など各国の研究炉が整備され、さまざまなRIを量産し、世界への供給体制が整いました。日本でも研究炉「JRR-3」が1962年に初臨界を達成し、RI製造が行われています。

2000年代に入ると、これら欧米の主要研究炉の老朽化が目立つようになります。高経年化対策が必要になり、RIの供給不安が顕在化します。2007年にNRUが保守のため一時停止、2008年にはHFRが長期停止。2009〜2010年にNRUとHFRの長期停止期間が重なり、世界的なモリブデン99(Mo-99)不足が発生しました。もちろん日本の医療にも影響が出ました。国内でRIが不足しているわけですから、国内の患者さんがオーストラリアやスイス、ドイツ、中国などへ渡航するケースが相次ぎ、現実に、渡航費だけで約300万円という負担が発生しています。

こうした供給不安を受け近年では、国内製造へ回帰する動き(原子力委員会によるアクションプラン)が立ち上がり、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)などの研究機関や大学への働きかけが進みました。それに加え、これまで未整備だったアジア地域のRI供給基盤を構築しようと、協議を開始しています。アジア各国の研究炉や加速器を束ねるプラットフォームを構築し、各国でRI製造施設の保守時期をずらすことで、RI供給を途絶させないことを目指しています。

近年では、アルファ線核種による治療という画期的な動きが出ています。アスタチン211(At-211)は1950年に米国で投与歴があるものの、本格研究は長らく遅れていました。いま日本では大阪大学で2件、福島県立医科大学で1件の治験が動き出しています。患者さんの治療にはアスタチンの大量製造が必須でしたが、国立研究開発法人理化学研究所(RIKEN)仁科加速器科学研究センターで実現しました。QST・福島医大・大阪大学が関与し、効果と安全性の検証を進めています。民間では住友重機械工業がアスタチン211を大量に製造可能な加速器を開発しました。

一方、アクチニウム225(Ac-225)は2016年、ドイツのハイデルベルク大学のチームが、前立腺がんで劇的効果を示したのが大きな転換点でした。当初は学術誌でも「にわかに信じがたい」扱いを受けましたが、その後世界中で研究が拡大しました。日本ではアクチニウム-225自体が入手困難で、臨床普及が遅れていました。国内の患者さんがオーストラリアやスイス、ドイツなどへ渡航するケースが相次ぎ、現実に、渡航費だけで約300万円という負担が発生しています。アクチニウム225については、再稼働が準備されている高速実験炉「常陽」や、加速器(日本メジフィジックス、日立製作所、ノバセルなど)による製造のメドが語られる段階に入っており、巻き返しは十分可能と見ています。「常陽」でラジウム226(Ra-226)を1グラム、45日間炉内に入れて照射する、これを年間4回実施するだけで、現状の世界の全供給量の2倍位のアクチニウム225が製造できると評価されています。

核医学は約80年という比較的新しい分野ですが、医学と理工学・化学・薬学の融合がもたらした画期的な医療技術であり、今後さらに発展していくことが期待されています。

国内の意思決定が遅いことが悩み

Q3 日本の核医学・RI分野において、日本が置かれている状況や課題について教えてください

【畑澤先生】

日本は端的に言えば、「大口ユーザーとしての強み」と「輸入依存ゆえの脆弱性」が同居した、微妙な立ち位置にいます。前述の通り、核医学検査は国内で年間およそ180万件実施されています。装置面でも、SPECT(ガンマカメラ)による検査が可能な施設数はおおむね1,200、PETを保有する病院数は約400で、全国の大きな病院の中に広く根づいていると言ってよいでしょう。こうした臨床のボリュームを、国民皆保険のもとで高い水準で提供できている点は、日本の明確な強みと言えます。加えて、世界で製造されるモリブデン99(Mo-99)の約10%を日本が使用し、大口ユーザーとして優先供給を受けているという国際的な力学も働いています。日本は、大切なお客さんなのです。ちなみに米国では、世界のモリブデン99の約50%を使用しています。

一方で、供給の脆弱性は現実問題として存在します。欧州などの研究用原子炉は老朽化が進んでおり、保守停止のたびに供給が滞るわけです。日本の医療にも年に何度か影響が出る状況が続いてきました。アジア地域には欧州・北米のような供給プラットフォームが存在せず、ここをどう整えるかが中長期的な課題です。

そのため、私は日本・韓国・インドネシア・オーストラリアなど、各国の研究炉や加速器を束ね、メンテナンス時期をずらし合うことで“止めないRI供給”を実現する、新しいアジア・オセアニアの連携基盤づくりを提案し、協議を始めています。各拠点には得意核種があるものですから、役割分担と民間エージェントの関与が鍵になります。日本の「常陽」が再稼働し、アクチニウム225(Ac-225)の生産が可能になれば、アジア全域をまかなえる規模が見込めますが、単独拠点では絶え間ない供給は成立しません。常陽の停止期間を韓国や国内の加速器生産で補完する、といった“多点化”が必要です。

国産化に関しては、たとえばJAEAのJRR-3でのモリブデン99製造実験で、高品質が十分に確認できています。しかしコストが海外より高いという壁に直面しているのです。海外の研究炉由来のRIは、運転コストの約半分を国が負担しています。これに対し日本は、そうした公的補助がないので競争力がありません。さらに薬価の設定上「1回の検査は4万円」の水準で固定されているため、わざわざ高コストな国産RIを購入する病院・企業はなく、ビジネスとして成り立たなくなっています。技術的なコストダウン、公的補助の導入、あるいは薬価の見直し――この三つが論点で、大学・QST・理研などがコスト低減技術に取り組んでいる最中です。

さらに最近注目されているアルファ線核種(アクチニウム225やアスタチン211)を用いた新たながん治療についても、日本国内での開発が本格化しています。ただ、この分野では欧米との熾烈な競争がすでに始まっており、供給量や研究開発スピードで日本はやや遅れを取っています。ただし、現在日本国内でも「常陽」の再稼働や企業による加速器を使った製造計画が進められており、今後数年以内には巻き返しが十分可能です。

核医学のもう一つの重要な課題は専門人材の育成です。特に、「医学物理士」という専門職が日本ではまったく足りていません。核医学診療に必要とされる医学物理士とはRIの体内での動きを計算したり、放射線の被ばく量を評価する専門家ですが、日本では、こうした人材を育成するカリキュラムや国家資格制度の整備が遅れており、今後の高度化する核医学治療を進めるうえで大きな課題となっています。地域がん診療連携拠点病院の認定要件にも、核医学治療や専門家配置が含まれており、診療報酬面でのインセンティブもあります。厚生労働省(医療制度)と文部科学省(大学カリキュラム・教員ポスト)の連動で、理工系人材が核医学へ進む正式な入口を早急に整えることが不可欠です。

さらにRI使用に伴い発生する放射性廃棄物(RI廃棄物)に関しても課題があります。例えば、公益社団法人日本アイソトープ協会(JRIA)は全国の病院からRI廃棄物を集荷し、処理および保管を行っていますが、アルファ線を放出するRI廃棄物については社会的受容が得られないため進んでいません。科学的リスクと社会的認知のギャップを埋める説明努力――ここも私たちの責務です。

また、治験・事業化の面では、国内の意思決定が遅いことが悩みです。外資企業はトップが即日来日し、その日のうちに交渉・契約まで進める俊敏さがあります。日本では国立がん研究センターを中核に、国内製薬企業、ノバルティス、ロッシュ、ヤンセン、GSK、テリックスファーマ、などの協力要請に応えられる体制づくりを急いでいます。RIをがん組織に送り届ける標的薬(リガンド)は日本の強みで、ペプチドリームのようなプレイヤーと連携し、診断と治療を一体で進めるセラノスティクスを推進したい。こうした課題を解消し、強みを生かせば、日本の巻き返しは十分可能だと見ています。

Q4 アジアにおけるRIの供給ネットワークの現状と、具体的な整備検討の状況は?

【畑澤先生】

現在、放射性同位体(RI)の供給は、主に欧米(ヨーロッパやアメリカ、カナダ)および一部南アフリカやアルゼンチンなどの研究用原子炉が中心になっています。これらは国際的なサプライチェーンとして機能していますが、残念ながらアジアにはこれまで大規模な供給拠点がありませんでした。そのため日本の核医学は、欧米などの研究用原子炉に依存する国際サプライチェーンの影響を受けやすく、保守停止のたびに供給が細るという脆弱性を抱えています。私どもも、このギャップを埋めるべく、アジア・オセアニアでの新しい供給基盤づくりに向けた協議を推進しました。

RIというのは特に短期間で減衰(放射能が減ること)してしまうものも多く、安定供給が極めて重要です。しかし、RIを製造する原子炉は必ず定期的にメンテナンスが必要で、その期間は供給が途絶えてしまいます。一つの国が一つの炉だけに頼っていると、その炉がメンテナンスに入った途端、RIが手に入らなくなり、診断や治療に大きな影響を与えてしまいます。

そこで、日本をはじめとしたアジア諸国では、地域内でRIの安定的な供給体制を整備するため、複数の国で研究炉や加速器を使った供給ネットワーク(プラットフォーム)を構築しようと動き始めています。具体的には、日本、韓国(KAERI)、インドネシア(BRIN)、そしてオーストラリア(ANSTO)という4か国が中心となり、研究炉と加速器を束ねるコンソーシアムを構想しています。要は、各国の定期メンテナンス時期を意図的にずらし、どこかが必ず供給を続けられる体制を作る、という運用設計です。研究炉の運用は単独国では持続供給が難しく、少なくとも4サイト程度の連携で保守を分散する必要がある、というのが私の認識です。

前述の通り「常陽」はアクチニウム225を大量生産する能力を有しており、オーストラリアのANSTOはルテチウム177というベータ線核種を中心に製造しています。それぞれの国に得意分野があるのです。また加速器技術も併せて活用することで、原子炉がメンテナンスで停止している期間中にも、RIの供給を補完できるような検討が進んでいます。

あわせて、製造したRIを医療現場へ確実に届けるためには、それを適切に管理・流通させるマネジメント体制が不可欠です。そのためには、民間企業の参画や各国の産業界との協力も必要で、すでにANSTOは自前のビジネス部門で供給、BRINは民間エージェントの選定を進めています。韓国は韓国アイソトープ協会(KARA)、日本は日本アイソトープ協会が窓口機能を担う能力があります。

こうした国際連携を推進することで、日本を含むアジア全体でRIの安定供給が可能となり、結果として患者さんに必要な診断・治療を確実に提供できるようになります。現在、このアジアRI供給プラットフォームの設立と運営計画の具体化に向けて、積極的な議論と協力体制の整備を進めているところです。

Q5 日本はモリブデンの世界供給量のうち10%を購入しているとのことですが、モリブデンは何に使われているのですか?

【畑澤先生】

ここで言うモリブデンとは、「モリブデン99(Mo-99)」という放射性同位体のことで、とりわけ「核医学」の診断で非常に重要な役割を果たしています。

モリブデン99自体が直接診断に使われるのではなく、これが崩壊して生まれるテクネチウム99m(Tc-99m)を病院で用います。テクネチウム99mで標識した放射性医薬品を投与してガンマカメラ(SPECT)で画像化し、脳血流や心筋の評価、がん転移の診断などに使うのです。モリブデン99は、このテクネチウム99mを生み出すための「親核種」と呼ばれる材料にあたります。

テクネチウム99mは、医療用RIの中で最もよく使用されるもので、核医学の画像診断の主役とも言える存在です。なぜ広く使われるかというと、次のような特徴があるためです。

- 半減期が6時間と比較的短いため、患者さんの被ばく量を少なく抑えられる。

- 放出する放射線(ガンマ線)のエネルギーが診断用として適しており、体内の画像を鮮明に描き出せる。

- 心臓や脳の血流検査、骨のがん転移検査、肺や腎臓の機能検査など、さまざまな診断に応用可能。

具体的には、テクネチウム99mを含む薬剤を患者さんの体内に注射すると、その薬剤が血流に乗って特定の臓器や組織に集まります。その際に放出されるガンマ線を専用のガンマカメラで撮影して画像化することで、病気の早期診断や病態の評価が可能になります。これを「SPECT検査」と呼んでいます。

日本国内では年間に約180万件の核医学検査が行われていると言いましたが、そのうちの約70万件)が、このテクネチウム99mを使った検査です。つまり、モリブデン99の安定供給は日本の医療現場にとって非常に重要な課題であり、供給が途絶えれば医療現場が混乱し、診断ができなくなるなど大きな影響が出ます。日本はモリブデン99の世界生産量の約10%を輸入しているわけですから、安定供給を確保するためにも、今後は日本国内でも製造・供給体制を整えることが急務となっています。

view more 2/3

「日本の巻き返しは可能」

Q6 テクネチウムで認知症の診断ができるのですか?

【畑澤先生】

はい、テクネチウム99m(Tc-99m)やヨウ素123(I-123)を用いた診断法の一つである「脳血流SPECT検査」という検査によって、認知症、特にアルツハイマー型認知症の診断が可能です。

具体的には、テクネチウム99mやヨウ素123を含む放射性医薬品を患者さんに注射します。この薬剤は脳の血流量に従って脳の中に分布し、その分布状況をガンマカメラという特殊な撮影装置で画像化します。アルツハイマー病などの認知症が進むと、脳の特定の部位の血流が低下します。脳血流SPECT検査では、この血流の変化をはっきりと画像でとらえることができます。この方法により、「単なる加齢による物忘れ」なのか、それとも「将来的に進行が予測される認知症」なのかを見分けることができます。

こうした早期診断が重要なのは、アルツハイマー病などの認知症が本人だけでなく周囲の人々にも大きな影響を与える病気であるためです。特に最近増えている高齢者の運転事故などは、認知症が潜在的な要因として関与していると考えられています。高齢者の運転免許の更新には簡単な認知機能検査が行われています。認知症を早期に診断することで、事故を未然に防ぐことや国民の社会生活の質や安全を保つための対策をとることができます。一方、認知症のない高齢者は社会的活動を積極的に継続することが、現代の高齢化社会では求められています。

日本では全国の約1200の医療機関でこの脳血流SPECT検査が行われており、比較的アクセスもしやすい状況です。このように、テクネチウム99mを使った核医学診断は、社会全体の安全性や高齢化社会の課題解決にも大きく貢献しているのです。

日本の巻き返しは可能

Q7 近年、新たな治療用RIとして注目されるアルファ線核種をめぐり、海外では製造開発競争が激化しています。日本がアルファ線核種開発競争で出遅れた要因をどのように認識しておられますか?

【畑澤先生】

日本がアルファ線核種の開発競争でやや出遅れた最大の要因は、国内での製造・供給体制の整備が遅れ、国際的な競争状況や情報の把握も十分ではなかったことにあります。

例えばアクチニウム225(Ac-225)という核種が前立腺がんの治療に有効であることが明らかになったのは2016年頃のことです。ドイツのハイデルベルク大学の研究者が初めてその驚異的な治療効果を報告し、それが国際的な注目を集めました。しかしアクチニウム225は日本では手に入りませんでした。臨床へ広げようにも、核種そのものがない。日本は臨床普及の面で、大きく後れをとりました。その間、欧米諸国、特にアメリカでは政府が積極的な支援を行い、民間企業による商業的な生産体制を迅速に整えていきました。アメリカ企業はラボごと買収したり、大規模な投資を行ったりして迅速な体制構築を進めました。一方、日本ではこうした動きが迅速には取れず、国産化への動きも遅れてしまいました。アクチニウム225を製造するターゲットであるラジウム226の調達難(実勢価格が約3億円/グラム)という資源面の制約も重なりました。

それでも私は、巻き返しは十分可能だと見ています。まず供給面では、「常陽」が再稼働すればアクチニウム225の量産が視野に入ります。ただし単独拠点では“年中供給”が成り立たないため、韓国や国内加速器での補完を組み合わせる多点化が前提です。国内でも、QST、日本メジフィジックス、日立製作所、ノバセルが加速器製造に取り組み、技術はかなりできている。数年以内の国内製造は現実的だと考えています。

次に創薬側の本質なのですが、効果を決めるのは核種をがんへ運ぶ「標的薬(リガンド)」です。実はここが日本の強みなのです。アカデミアでの蓄積に加えペプチドリーム社(東京大学発の企業)のようなプレイヤーがメガファーマと組んでシーズを供給しています。この分野ではむしろ世界トップレベルにあります。実際の治療においては、RI自体だけでなくそれを病巣まで運ぶ薬剤が極めて重要であるため、これら薬剤開発の強みは大きな武器となります。

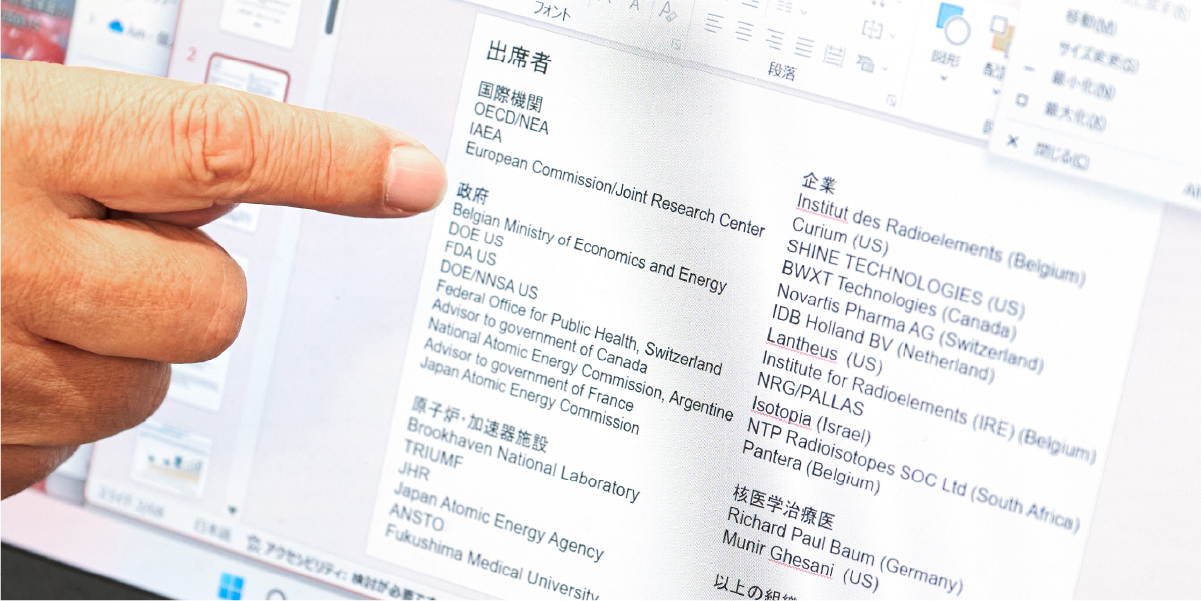

臨床の受け皿としては、国立がん研究センターに治験体制の整備を要請済みで、国内企業や海外企業などからの協力打診にも応える準備が進んでいます。国際連携でも、OECD原子力機関の「医療用RI供給に関する国際ワークショップ」の開催について内閣府原子力委員会が尽力し、日本アイソトープ協会も協力して継続開催の枠組みに参画してきました。あわせて、前述の通り、アジアでの供給プラットフォームづくりも進行中です。

供給(炉+加速器の多点化)× 標的薬(日本の強み)× 臨床中核(国立がん研究センターなど)× 国際連携(OECDやアジア)の四つで、日本が近い将来、この分野で再び国際的な競争力を持つことができると確信しています。

Q8 アスタチン211の国内での供給能力は、いかがでしょうか?

【畑澤先生】

アスタチン211(At-211)は、現在日本国内での製造がすでに始まっています。アクチニウム225と異なり、アスタチン211は加速器を使って比較的容易に国内で製造できる核種なのです。

具体的には、理化学研究所(理研)、大阪大学、福島県立医科大学、QSTなどが中心となり、それぞれの施設に設置された加速器を用いて、ビスマスという元素にアルファ粒子を照射する方法でアスタチン211を製造しています。現在、大阪大学や福島県立医科大学を中心に、理研や住友重機械工業社製加速器で製造したアスタチン211を用いて実際の患者さんを対象とした臨床試験(治験)がすでに始まっています。具体的には、甲状腺がんや悪性腫瘍の治療への安全性と有効性を確認する治験が行われており、治療の有用性が今まさに検証されているところです。

ただ、アスタチン211の供給能力にはまだいくつか課題があります。一つは、加速器による製造が施設ごとに限られた量しか作れないため、現状では大量生産が難しいという点です。理研と住友重機械工業は、臨床用のアスタチン211のさらなる大量製造法の開発にチャレンジしています。アスタチン211の半減期は7.2時間と非常に短く、製造後は短時間で医療現場へ届ける必要があります。このため、製造拠点から医療機関までの物流の整備も大きな課題となっています。

現在の供給能力としては、まだ治験レベルでの小規模な製造にとどまっていますが、治験の結果が良好で有用性が証明されれば、さらに供給能力を拡大するための施設や体制整備が進むことになります。私自身も、アスタチン211が国内で安定的に製造・供給できるよう、加速器設備の拡充や、物流体制の構築、さらに規制や認可制度の整備を進めることが重要だと考えています。

将来的には、アスタチン211が国産アルファ線治療核種の主力の一つとして、日本の医療現場で広く活用されることを期待しています。

国際社会の動向を常に把握

Q9 常に国際社会の動向を注視し、アンテナを張っておくことで、海外から遅れをとることは無くなると思いますが、現在アイソトープ協会ではどのような取り組みをされていますか?

【畑澤先生】

まさにおっしゃる通り、RIや核医学の分野で遅れを取らないためには、常に国際的な情報収集を欠かさず、国際社会の動向を把握しておくことが非常に重要です。日本アイソトープ協会ではその認識のもと、国際会議の場の企画・設立に積極的に情報収集を行っています。

前述したOECD原子力機関(NEA)による「医療用RI供給に関する国際ワークショップ」の開催に際しては、OECD/NEAの幹部が日本アイソトープ協会を訪問し、会議の内容について議論しました。世界中の政府関係者や企業、研究機関が集まり、RIの安定供給に関する課題や具体的な協力体制について議論を重ねています。私はこの枠組みの提案者・担当者として運営に関わっています。現在、この国際ワークショップを近い将来日本で開催できるよう、NEA側と交渉を進めているところです。こうした国際会議を日本で主催することで、情報収集をより迅速かつ的確に行えると同時に、国際的な連携をより深めていくことを狙っています。

アジア地域でのプラットフォーム構築については、前述の通りです。この取り組みでは、各国の研究炉が協力してRIの安定供給を図るだけでなく、相互の情報交換や連携を通じてアジア地域全体のRI製造能力の向上を目指しています。

さらに、私たち協会自身が海外の専門家との交流を積極的に行い、職員も定期的に国際的な会議やワークショップに参加しています。こうして得られた情報やネットワークを国内の関係機関にフィードバックし、国内の核医学研究や政策に役立てる役割も担っています。

価値や将来的な重要性に関する情報が不十分なことのないよう、私たちは積極的に国際社会の動きを把握し、国際的な連携を強化することで、日本がRIや核医学分野での国際競争力を高め、患者さんや社会全体に大きなメリットをもたらすことができるよう、邁進してまいります。

Q10 現在高騰しているラジウムを、かつては迷惑な放射性廃棄物として、米国に引き取っていただいていたそうですね?

【畑澤先生】

ええ、まさにあの経験が大きな教訓になっています。実は日本国内には過去に一定量のラジウム226がありました。かつてラジウム226は「処分対象」に近い扱いで、国際的なラジウム回収の枠組みが検討されていたほどです。

ラジウム226は小線源としてがんの治療に使用されていましたから、日本アイソトープ協会に「使用済線源」として回収されていました。アクチニウム225によるがん治療が成功して以降、ラジウム226がアクチニウム225製造の原材料として大変な価値を持つことを知ったわけです。「国際会合のど真ん中に入っておかないと資源も情報も入ってこない」という危機感を強く共有するに至りました。

その反省があるからこそ、政府レベルでラジウム226の調達ルートを模索するなど、最前線での情報・資源確保を徹底しています。「医療用RI供給に関する国際ワークショップ」のような国際会議体をこちらから提案・主導し、議題設定の段階から入る。このような姿勢に切り替えました。まさに、ラジウム226の苦い経験を「糧」としています。

view more 3/3

「日本から“がん克服”の瞬間を」

Q11 RI廃棄物の処理が難しくなっているようですが

【畑澤先生】

確かに、核医学診療にアルファ線核種のような新しいRIが登場してくると、従来の集荷・処理体制では十分に対応できなくなっている現状があります。

日本アイソトープ協会では全国の医療機関から出されるRI廃棄物を集荷し、焼却処理を行った後、灰をドラム缶で保管しています。この仕組みは従来から順調に機能してきました。しかし、アルファ線を放出するRI廃棄物については、社会的受容の観点から処理が進んでいません。また、その先の最終処分に至る道筋もみえていません。

こうした問題の背景には、放射性物質や放射線に対する社会全体の不安感や説明不足があります。医療機関から発生するRI廃棄物に対して抵抗感が生じてしまいます。運び込む廃棄物のレベルは地域のバックグラウンドレベルよりもはるかに低いと説明できるケースでも、不安が先行してしまう。こちらの説明努力が足りないという反省もあります。

この問題を解決するためには、一般の方々に対し、放射線やRIがどのようなもので、どれほどのリスクがあるのか、あるいは無いのかを丁寧に説明し、理解を深めてもらう努力が重要です。実際のリスクを科学的に示し、医療や社会へのメリットも含めてきちんと説明することが、社会の安心につながります。

また、規制のあり方についても、現在の状況に合った柔軟な見直しや新たな仕組みづくりが求められており、行政や規制当局との協力が欠かせません。私たち日本アイソトープ協会も、国民の皆さんへの丁寧な説明と理解促進を進め、また政府や関係機関とも連携しながら、RI廃棄物処理体制の改善と安定化に取り組んでいるところです。

日本から“がん克服”の瞬間を

Q12 先生は「がんを克服」することに意義があるというお話をされていました。もう少し詳しくお聞かせいただけますか?

【畑澤先生】

私が「がんを克服する」ことに意義があると強調するのは、「がん」という病気が人類にとって長年にわたる大きな課題であり、もし克服できれば、医学の歴史における画期的な前進となるからです。

WHO(世界保健機関)は病気を「感染性疾患」と「非感染性疾患」の2つに大きく分類しています。人類は感染症に対しては、抗生物質やワクチンといった医療技術の発展により、天然痘やポリオなど多くの感染症をほぼ克服してきました。しかし、がんのような非感染性疾患に関しては、いまだに「完全に克服」したとは言えない状況です。

日本では現在、年間約9万人の方が前立腺がんに罹患されています。前立腺がん自体の5年生存率は非常に高く、通常の治療により99.1%の方が診断後5年以上生存される状況まできています。ただ、逆に言えば、それでも約1%(年間約900人)の患者さんは、現在の治療では非常に難治性のがんとして残っているわけです。この残る約900人を救うために、アルファ線核種など核医学の治療を適用し切る。この“最後の1%”を取り切れれば、「人類は前立腺がんを克服した」と宣言できるところまでたどり着けると思います。強調したいのは、9万人全員に核医学治療を行うわけではないという点です。現行治療で救えない“最後の約900人”を正確に狙う。この戦略こそが、臨床現場の実効性と医療資源の合理性を両立させ、「克服」へ最短距離で到達する道だと考えています。もし国立がん研究センターや阪大、福島など日本の拠点から「克服」の宣言に到達できれば、核医学やRIに対する社会の理解は一段と進むはずです。

「がんを克服する」ことがなぜ重要かといえば、一つのがんを完全に克服できれば、それは単なる医学的な進歩にとどまらず、人類にとって精神的にも社会的にも非常に大きなインパクトとなるからです。その成功体験は、乳がんや肺がんなど他のがん種に対する新たな治療法開発にも大きな弾みをつけます。前立腺がんの次には、同じく年間約9万人が罹患する乳がんがターゲットになると考えています。乳がんも規模は前立腺がんと同程度で、原発巣のみなら99%超の5年生存率ですが、転移があると30-40%に低下してしまいます。この“落ちる部分”を核医学治療で救い上げることが次の目標です。

私自身は、核医学を用いたがん治療によって、人類が初めて「がんを克服した」と言える日が来ることを強く願っていますし、そうした日が来ることを目標に、これからも全力で取り組んでいきたいと思っています。単に医学・医療の進歩だけでなく、日本社会全体の安心感や豊かさの向上に貢献する大きな原動力になると考えています。

Q13 がん治療というと医療費が高額という印象がありますが

【畑澤先生】

その印象は確かにあります。現在のがん治療では、免疫チェックポイント阻害剤である「オプジーボ」(ニボルマブ)のような画期的な薬剤が登場していますが、その効果には個人差が非常に大きいことが課題となっています。実際、オプジーボの効果が現れるのは患者さんのうち約2割程度で、残りの約8割の患者さんにはほとんど効果がありません。しかし、薬剤が効果を示さなかった場合でも、1件あたり1,000万円を超える高額な薬価が製薬会社に支払われます。これは保険医療制度の下、薬剤を実際に投与した患者さんに対して公的医療保険から支払われるためです。

これは医療経済の視点からも大きな課題です。つまり、「効くか効かないかわからない薬剤」に対して非常に高額な医療費が投入され、結果的に医療財政を圧迫することにつながっています。

この課題を解決するためにも、核医学が持つ「セラノスティクス(theranostics)」の考え方が非常に重要になってくるのです。セラノスティクスとは、診断(diagnostics)と治療(therapeutics)を組み合わせた概念で、まずRIを使った診断薬を投与して、その患者さんのがん病巣に治療薬が届くかどうか、治療薬が効くかどうかを事前に確認し、効果が期待される患者さんだけに治療薬を投与するという方法です。この方法を使えば、「効果のない薬剤に対して無駄な費用を支払う」という問題を大幅に軽減できる可能性があります。つまり、患者さんにとっては最適な治療を受けられ、医療費の面でも無駄な支出を抑えることができます。

具体的には、薬剤そのものにテクネチウム等を標識してまず投与し、腫瘍に薬が届いているかを画像で確認する。届かないのであれば投与しない。こうすれば、無駄な高額治療を避けられます。この考え方は、アルツハイマー病治療でも既に一部実装されつつあり、PET/SPECTで“本当にアルツハイマーか”を確認してから高額治療へ進む、という適正化が図られています。

診断側のSPECTは扱いやすく比較的安価で、前述の通り国内約1,200施設と広く普及しています(PETは約400)。ですから、診断で見極め→効く人にだけ治療という流れを徹底すれば、医療費は必ず下がる。要するに、がん治療の“高額”という課題は、核医学を前提にした選択と集中で構造的に是正できるというのが私の考えです。

Q14 核医学・RI分野のさらなる発展のために、政府や関係業界に望む支援策や政策対応は何でしょうか?

【畑澤先生】

核医学やRI分野のさらなる発展のためには、いくつかの課題に対する政府や関係業界の支援や政策対応が不可欠です。特に、次のような取り組みを期待しています。

① RI製造の国内体制強化と安定供給の確保

現在、日本の核医学で使われるRIのほとんどが海外からの輸入に依存しています。特にモリブデン99など重要なRIは、海外の原子炉の老朽化による供給不安定が深刻な問題です。日本国内の研究炉(JRR-3や常陽など)を活用したRI製造の本格的な体制を整え、安定的な国産RI供給を実現するために、政府には施設整備や運営費用などに対する補助金制度の整備・充実をお願いしたい。

② RI製造に関する薬価制度の見直し

日本ではRIを含む医薬品には薬価制度があり、薬剤の価格が固定されています。海外の研究炉では製造費用の約50%を政府補助金で賄っており、安価に供給できる仕組みが整っていますが、日本ではそのような制度がないため、国内製造のRIが高コストになってしまいます。政府や厚生労働省には、この薬価制度の柔軟な見直しや、RI製造に対する助成制度の創設を検討していただきたい。

③ 産学連携の支援

国立がん研究センターに治験設備・体制の整備をお願いし、ノバルティス、ロッシュ、ヤンセン、GSKなどメガファーマからの協力要請に応えられるよう準備を進めています。ここは中核病院の設備投資・人員配置を政策的に後押ししていただきたい領域です。一方、本質的な競争力は核種を腫瘍に運ぶ“標的薬(リガンド)”にあります。日本はアカデミアやペプチドリーム社などにこの分野の強みがあるので、産学連携の加速と事業化のスピードを制度面で支援していただきたい。

④ 医学物理士などの専門人材育成

核医学の高度化に伴い、「医学物理士」と呼ばれる専門職の重要性が増しています。この職種は、理工系出身者が主に担当し、放射線の適切な投与量を計算・評価する仕事です。しかし、日本では医学物理士の資格制度や大学における教育カリキュラムが十分に整備されていないため、専門人材が不足しています。文部科学省や厚生労働省には、医学物理士の育成に向けた制度整備や教育支援を強化していただきたい。

⑤ 国際的な情報収集と連携の促進

RI分野は非常に競争が激しく、常に国際動向を把握しておくことが必要不可欠です。政府には、国際的な会議やワークショップへの積極的な参加、さらには国際会議を日本で開催するための支援をお願いしたい。これにより、国際社会の最新情報を得て国内に迅速にフィードバックする体制を整えることが可能になります。

⑥ セラノスティクス(診断と治療の一体化)の推進

がん治療において、RIを使った診断薬(コンパニオン診断)で事前に効果を確認した患者さんだけに高額な薬を投与するセラノスティクスを推進することで、無駄な医療費を削減できます。厚生労働省や財務省には、このようなセラノスティクスを促進するための政策的支援、制度的支援をお願いしたい。

⑦ 国民への理解促進と社会受容性の向上

RIの安全性や核医学の有用性について、一般の国民の方々の理解を深めることも重要です。政府や関係業界が連携し、科学的根拠に基づいた広報活動を進めることが、RIの安定的な供給や廃棄物処理施設の受け入れを促進する上でも不可欠です。

以上の支援策や政策対応が進めば、日本の核医学やRI分野は一段と発展し、国際的な競争力も高まるでしょう。ひいては国民の健康向上や医療の質の向上につながると確信しています。

Q15 「医学物理士」について詳しく教えてください。

【畑澤先生】

医学物理士は、放射線の物理・工学に基づいて、核医学治療の「適正投与量設計」と「被ばく線量評価」を担う専門職です。とりわけアクチニウム225やアスタチン211のようなアルファ線放出体を用いる治療では、医学物理士なしでは適切な投与設計ができず、効果不十分や副作用リスクにつながります。

医学物理士のバックグラウンドは、理工系(とくに原子力工学などRIを扱う分野)が多く、建屋や材料で行う線量・劣化評価の知見を人体(臓器)に置き換えて適用します。体内のRI分布を踏まえて、アルファ線とベータ線の飛程差や臓器間の被ばくまで含めて計算・評価できる人材が求められます。薬剤師や診療放射線技師とは役割が異なる、物理計算と線量最適化の“要”です。

現状の課題は人材不足です。理工系の学生さんに、医療側にも大きな受け皿があることを強調しておきたいですね。核医学治療を成功させるには、こうした理工系人材の参入が不可欠なのです。

制度面では、放射線治療領域にある医学物理士の資格・カリキュラム・試験と同様の枠組みを核医学にも整備する必要があります。厚労省(医療制度)と文科省(大学カリキュラム・教員ポスト)が連動し、理工系人材を医学部保健学科等に正式に受け入れる教育・資格の入口を作ること。あわせて、地域がん診療連携拠点病院の認定要件には核医学治療の実施や専門家配置(医学物理士等)が含まれており、未達だと保険点数が下がる仕組みもあります。病院側は制度整備に合わせてポスト新設を進めるでしょう。この一連の流れを加速させることが肝要だと考えています。

Q16 今後の核医学・RI分野はどのように発展していくでしょうか?

【畑澤先生】

核医学やRI(放射性同位体)の分野は、今後ますます重要性が高まり、発展していくと私は確信しています。その発展の方向性は、主に次の3つの軸で考えられると思います。

① アルファ線核種による治療法の進展

特にアクチニウム225やアスタチン211といったアルファ線を放出するRIを用いた治療法が、今後大きく進歩するでしょう。これらのアルファ線核種は、従来の治療法が効かなかったタイプのがんに対しても高い効果を発揮します。すでに前立腺がんなど一部のがんでは画期的な治療効果が示されていますが、乳がんや膵臓がんなど、治療が難しかった他のがん種においてもその応用が進んでいくと思われます。近い将来には、従来の治療が困難だったがんを「克服」できる可能性も現実的になってきます。

② セラノスティクス(診断と治療の融合)の普及

核医学のもう一つの大きな方向性として、診断と治療を一体化した「セラノスティクス」が広がっていくと考えています。RIを使った画像診断で治療効果を事前に評価し、その評価を元に最適な治療法を選択するという手法です。これにより治療効果が高まり、患者さんごとの「個別化医療(プレシジョンメディシン)」が実現します。また、医療経済的にも無駄な治療を避けることが可能になり、医療費の効率化という社会的メリットももたらします。

③ RI供給体制の安定化・国産化の進展

日本国内におけるRI供給体制も、今後は飛躍的に改善することが期待されています。特に、モリブデン99やアクチニウム225など、診断や治療で不可欠なRIを国内で製造できるようになれば、海外依存から脱却し、安定供給を実現できます。現在進行中のアジアRI供給プラットフォームの構築や、国内の研究炉や加速器を利用した製造体制の整備により、数年以内に日本でも安定的な国産RIの供給が始まるでしょう。

以上のような技術的進展を支えるためには、専門人材の育成が不可欠です。特に理工系出身者が活躍できる医学物理士という新しい職種の育成が急務であり、教育や資格制度の整備が進められていくことになります。また、国民の皆さんが核医学やRI技術を理解し、社会的に受け入れていただくことも重要です。そのための情報提供や科学的根拠に基づいた啓発活動も積極的に進めていく必要があります。

以上のように、核医学・RI分野は技術革新を伴いながら、より安全で効果的な医療の実現に向けて発展を続けていくでしょう。その発展が患者さんの命を救い、社会に貢献できるよう、私たちも全力で取り組んでいきたいと考えています。

Q17 最後に「読者へのメッセージ」をお願いします

【畑澤先生】

核医学は1941年のヨウ素131治療に源流を持つ、医学の中でもまだ80年ほどの若い学際領域です。がんの診断・治療だけでなく、たとえば脳血流SPECTによる認知症の見極めは運転免許の返納判断など社会の安全にも直結します。原子力は発電だけではない——医療という平和利用で、人の暮らしを具体的に支えていることを知っていただきたいのです。

同時に、人が要です。とくに医学物理士の役割は、アルファ線治療の適正投与量設計や被ばく評価の要になります。理工系、とりわけ原子力・工学の皆さんに医療の現場へ来てほしい。資格やカリキュラムの整備は私たちが進めます。皆さんの力が加われば、前立腺がんで“残り約900人”を救い切り、「人類がこのがんを克服した」と言える地点に最短距離で到達できるはずです。次のターゲットである乳がんでも、転移で落ちる生存率を核医学でどこまで救えるかに挑みます。

その挑戦を支えるのが安定供給と国際連携です。JRR-3や「常陽」を活かしつつ、アジア各国が研究炉と加速器を束ね、メンテ時期をずらして“止めない供給”を実装する――そんなアジアの新基盤づくりを動かしています。さらにOECD/NEAの国際会議を日本発で立ち上げ、継続開催の主導も担っています。医療と社会のために、私たちは前へ出ます。

核医学は、あなたの専門がそのまま人を救う力になる分野です。どうか関心を持ち、議論に加わってください。一緒に、この国から“がん克服”の瞬間をつくりましょう。