がん治療の切り札とされるアルファ線放出核種「アクチニウム225(Ac-225)」や「アスタチン211(At-211)」の研究開発が世界で加速しています。アルファ線によってがん細胞を選択的に攻撃できるこれらRIの利用は、従来の治療で効果がなかった患者に著しい改善をもたらし、各国の製薬企業がその生産と関連創薬事業に巨額投資を始めています。

日本は供給体制で出遅れていましたが、量子科学技術研究開発機構(QST)は国内でのAc-225製造プロセス確立に取り組み、これまでのノウハウを福島・浪江町に設立予定の新研究機構(F-REI)に導出して生産拡大を目指しています。さらに、高速実験炉「常陽」では2026年度までにAc-225製造の実証を行う計画も進行中です。臨床試験に必要な規模を実現するには、新設備と人材育成が不可欠とされています。

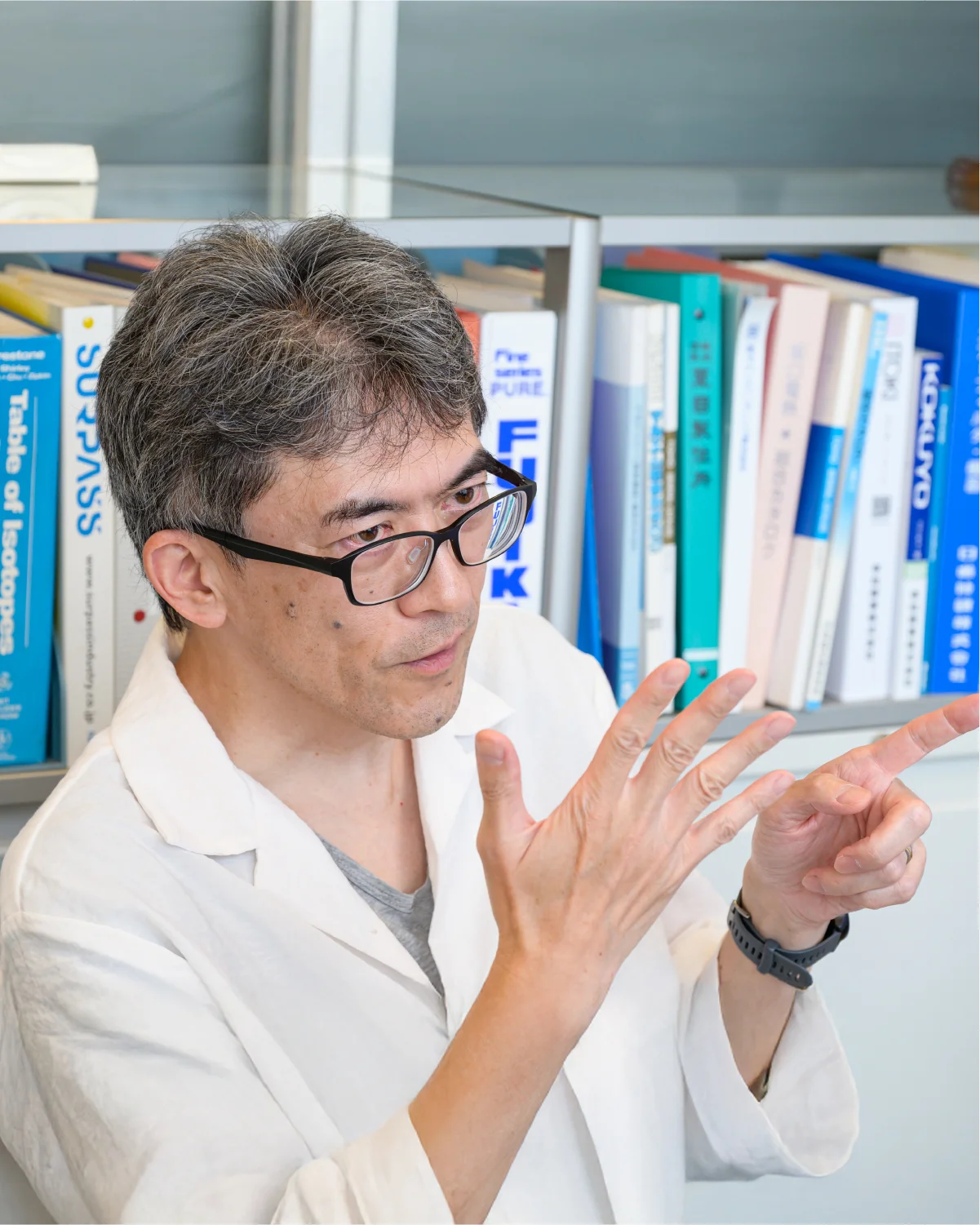

永津弘太郎先生は「核医学の発展には製造・開発・臨床・人材育成・社会理解が一体となった仕組みが不可欠」と語り、10年以内の実用化を目指す挑戦が始まっています。

はじめに

Q1 永津先生のご経歴や現在のご専門分野についてお聞かせください。

【永津先生】

量子科学技術研究開発機構(QST)の先進核医学基盤研究部に所属しており、主にアルファ線を放出する治療用放射性同位元素(RI)の製造技術開発と、その医療応用研究を担当しています。

加速器を用いて様々なRIを製造する研究に、長く携わってきました。2010年代前半頃から、特にがん治療への応用が非常に有望視されているアスタチン211(At-211)やアクチニウム225(Ac-225)などの「アルファ線放出核種」に着目し、それらの医療応用のための製造プロセスや効率的な供給方法の研究に力を入れるようになりました。

QSTでは、Ac-225を主軸として、ラジウム226(Ra-226)をターゲットにした加速器照射法を確立し、国内で初めてAc-225の製造に成功しました。しかし、現在の製造スケールは研究用途が主で、これを実際に医療現場で利用するには、さらなる技術開発や規模拡大が必要となっています。そのため、新しい施設を活用した製造プロセスの拡充や効率化にも取り組んでいます。

注目集めるアクチニウム225

Q2 核医学で注目されるRIとして、特に「アクチニウム225」への期待が高まっています。アクチニウム225とはどのような放射性同位体で、なぜこれほど世界的に注目されているのでしょうか?

【永津先生】

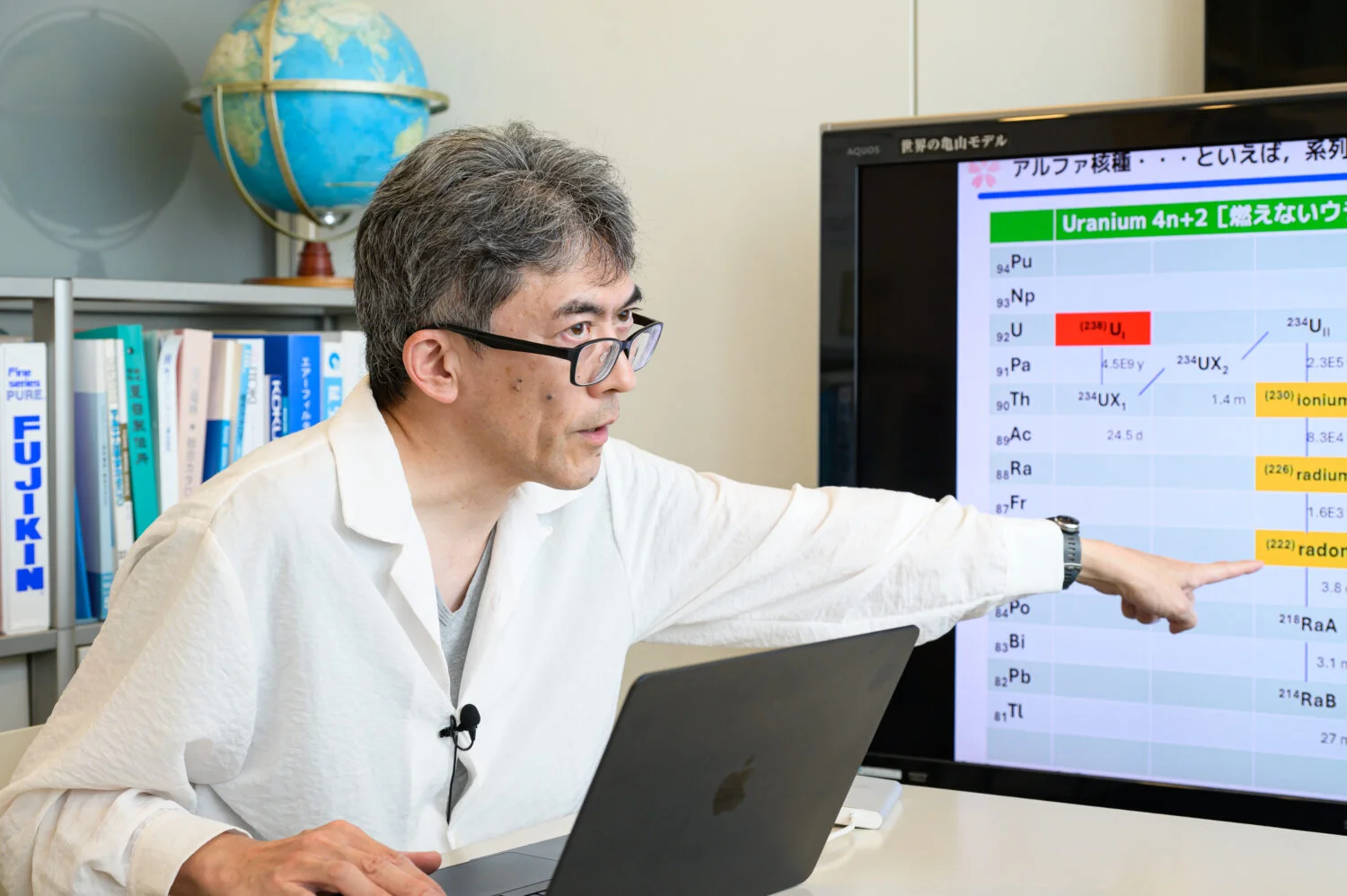

アクチニウム225(Ac-225)は、アルファ(α)線を放出する放射性同位元素(RI)の一種です。半減期は10日ほどです。核医学において現在非常に注目されているRIの一つで、その理由は特にがん治療における革新的な効果にあります。

まず、アルファ線とはエネルギーの高い粒子線の一種で、人体組織内での飛程が極めて短く、細胞レベルの精密な治療が可能です。具体的には、アルファ線を放出する薬剤をがん細胞に集めることができれば、がん細胞に集中して強力なダメージを与えることができ、周囲の正常細胞への影響を極力抑えつつ、がん細胞のみを選択的に殺傷することが可能になります。

これまでがん治療で使われてきたベータ(β)線を放出するRIと比べても、アルファ線は細胞殺傷能力が格段に高く、難治性がんや転移がん、さらには既存の治療法が効かなくなった患者さんにも非常に有効な治療効果を示しています。実際、ドイツ・ハイデルベルク大学で行われた臨床試験では、前立腺がん患者に対して、Ac-225とPSMA-617というがん細胞を特異的に狙う化合物を組み合わせた治療が行われました。その結果、従来のRI治療で効果が出なかった患者でも完全奏効(CR)に至ったという劇的な効果が確認されました。

この臨床結果は世界中の核医学や製薬業界に大きな衝撃を与えました。これを契機に、欧米を中心とした大手製薬企業がAc-225の医薬品化に巨額の資金を投じ、急速に市場化が進んでいます。現在の世界市場規模はすでに数千億円規模と見込まれており、今後さらに急成長する分野として世界中で注目されています。

一方、日本は残念ながらこの市場への参入が遅れました。しかし、このRIの重要性や治療効果がこれほどまで明確になった今、医療保障や国際的な交渉力を高めるためにも、日本国内でのAc-225の製造技術を確立し、安定した供給基盤を持つことは喫緊の課題です。

私たちQSTでは、Ac-225の国内製造プロセスを確立し、医療現場に提供できるように研究開発を続けています。また、将来的な医療分野での競争力を確保するため、従来の製薬企業との連携だけでなく、新たな応用領域として獣医療への展開も検討しており、幅広い視点でこのRIの可能性を探っています。

Q3 アクチニウム225は世界的に希少で注目度が非常に高い治療用RIですが、現在の世界市場の動向と日本の取り組み状況について教えてください。特に米国や欧州での生産体制・供給戦略と比較して、日本の状況はいかがでしょうか?

【永津先生】

アクチニウム225(Ac-225)は現在、世界で最も注目される治療用RIの一つであり、欧米では既に大規模な生産体制の構築が進んでいます。米国ではエネルギー省(DOE)の強力な支援のもと、加速器を利用した商業規模の生産が実現しつつあり、製薬大手も参入して大きな市場が形成されつつあります。欧州でもPanTera社などがラジウム226(Ra-226)をターゲットとして、加速器によるAc-225の製造に力を入れており、米国に次ぐ供給能力を持つようになっています。

一方、日本は技術的ポテンシャルや研究基盤は高いものの、Ac-225の製造規模や実用化のスピードという点では明らかに遅れを取っています。国内では、QSTをはじめとして加速器を用いたRa-226ターゲットの技術開発を進めていますが、供給量や市場展開という面では、まだ基礎的な段階にとどまっています。

日本が今後競争力を高めるためには、原料となるRa-226の戦略的確保や、原子炉や加速器を使った製造基盤の早急な整備が不可欠です。さらに、国内での研究開発だけでなく、米DOEや欧州の施設など海外の先行する機関との積極的な技術交流や協力を進めることも重要です。国際連携によって、先端的な知見や製造技術を早期に導入するとともに、世界市場における国際競争力を持つために、日本独自の強みを生かした研究開発を推進する必要があります。

製造技術とプロセス

Q4 アクチニウム225の製造方法について、世界では①トリウム229からの崩壊生成、②加速器由来の高エネルギービームを用いるトリウム232の核破砕、③低エネルギービームを用いるラジウム226の核変換--など複数の方法が検討されていますが、QSTではどのようなアプローチで製造に取り組んでいますか?

【永津先生】

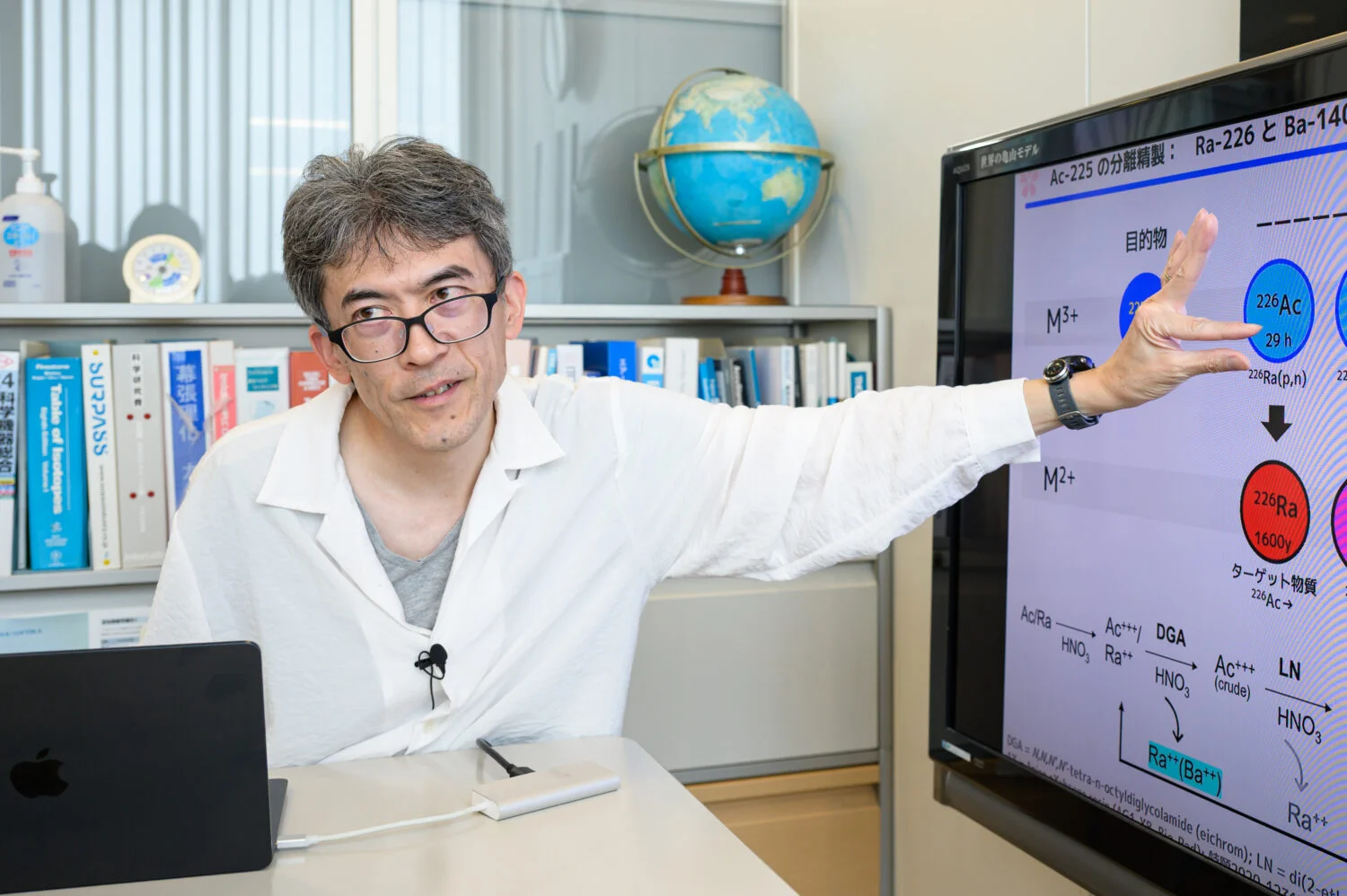

アクチニウム225(Ac-225)の製造方法としては、大きく分けて①トリウム229(Th-229)の自然崩壊、②トリウム232(Th-232)の核破砕、③ラジウム226(Ra-226)へ加速器で照射--の3製法が世界的に知られています。私たちQSTでは、このうちRa-226への陽子照射法を採用しています。

具体的には、加速器を用いてRa-226ターゲットに陽子ビームを照射することで、核変換を起こし、Ac-225を生成するという方法です。この製造法の最大の利点は、比較的小型で低エネルギーの加速器(約15~20MeV程度)でも高い生成率でAc-225を製造できることです。実際、この方法は他の製法と比べても加速器運転のエネルギー効率が高く、また照射によって生成するAc-225収量が非常に高いことが明らかになっています。

一方、Th-229からの自然崩壊を利用するジェネレータ法は、現時点で世界的に商業化されており、高品質のAc-225が供給可能という利点があります。しかし、親核種であるTh-229自体が極めて希少かつ、新たな生産量が非常に限定されているため、供給量に大きな制限があります。そのため、この方法のみで世界的に拡大するAc-225の需要を満たすことは困難です。

QSTが採用しているRa-226への照射法は、ラジウム自体のハンドリングが非常に難しく、また放射線管理上の課題(例えばラドン222の生成など)も伴いますが、私たちが独自に確立した分離精製技術やクローズドループ型のラジウム再利用プロセスによって、課題を克服しています。具体的には、照射後のラジウムとアクチニウムを分離精製した後、ラジウムを再度ターゲット材料として回収・再利用する技術を開発しました。これにより、ラジウム資源を効率的かつ持続的に活用できる体制を目指しています。

また、このラジウム照射法のもう一つの利点は、副生成核種の寿命が短く、生成される不純物が比較的速やかに崩壊し、最終的に高純度のAc-225を得やすいということです。この点は実際の医療用途で極めて重要であり、高い品質を持った製品を提供すると同時に、製造時に発生する放射性廃棄物の管理負荷を低減することができます。これが、私たちがこの製造方法を採用した大きな理由の一つとなっています。

ただし、現状ではまだ研究用途程度の供給量にとどまっています。今後さらに大規模な製造を目指すには、新たな照射設備の増強や、照射ターゲットの製造・処理技術の改良、さらには安全なラジウムの調達体制の確立が重要な課題となります。現在、QSTではこれらの課題に取り組みつつ、より実用的で安定した国内供給基盤の構築を進めています。

Q5 ターゲットとなるラジウム226を照射すると大きな熱が発生すると聞いていますが、安定したアクチニウム225生成のために、具体的にどのような冷却技術や工夫をされていますか? また、照射後のターゲットには親核種のラジウムや他の副生成物が混在するため、そこからアクチニウム225を高純度で抽出する分離精製工程が重要かと思います。分離精製の具体的な手順や課題、純度向上のための工夫についても教えてください。

【永津先生】

アクチニウム225(Ac-225)の製造プロセスにかぎらず、加速器を使ってRI製造を行う際には、ターゲット材料の照射に伴って発生する熱を適切に管理することが非常に重要です。特に陽子ビームのエネルギーがターゲットに衝突すると多くが熱に変換され、高温化による材料の物理的損傷や揮発・溶融といった問題が起こりやすくなります。これを防ぐため、私たちは熱伝導率の高い銀や金などの金属基板を利用し、基板裏面には水冷式の冷却装置を取り付け、ターゲットの熱を効率的に除去しています。また、高流量・高圧の冷却水を循環させることで、ターゲット表面の温度を常に一定以下に保ち、材料損傷を防いでいます。さらに、照射するビームのエネルギーや電流を精密に制御し、局所的な熱蓄積を避けるよう照射パターンの最適化にも注意しています。

照射終了後は、ターゲットおよびターゲット容器全体が放射化され強い放射線を放出しますし、この中には目的外の副生成物も多数存在しています。このため、数時間から数日程度の適切な冷却期間を設けて放射線レベルを合理的に管理可能な状態まで低下させるとともに、短寿命副生成物を減衰させ、その後に行う分離精製プロセスの負荷を軽減させています。

この分離精製プロセスでは、まず照射後のターゲット材料を硝酸などの酸性溶液に溶解します。ここで重要なのは、材料が完全に溶解されることと同時に、ラジウム226(Ra-226)やAc-225を無駄なく回収する系を組み立て、収率の向上と廃棄物の減少を図ることです。したがって、イオン交換樹脂や抽出クロマトグラフィーなどを駆使して、生成したAc-225を選択的に分離します。しかし、ここでの最大の課題は、化学的性質が非常に近い副生成物や原料として大量に存在しているRa-226と、Ac-225をいかに効率よく分離するかです。私たちは、樹脂の種類や溶離条件、酸濃度などを細かく調整し、分離精製の効率性と純度を向上させる工夫をしています。

さらに、高純度化工程では化学的な挙動が等しいアクチニウム同位体の不純物を徹底的に除去するために、意図的な物理的減衰と追加的なクロマトグラフィー処理も併用しています。これら一連の精製プロセスは、放射線安全管理を徹底した環境下で、熟練した技術者が実施しており、高度な専門性と経験が求められます。

現在もQSTでは、大強度照射技術や遠隔機械化を含めた分離精製技術のさらなる高度化を進めており、将来的には大規模生産に対応できる効率的で高品質なAc-225製造プロセスの確立を目指しています。

view more 2/4

「ラジウム価格が高騰」

高騰するラジウム

Q6 ラジウムは今でこそ価値が再認識されていますが、60年ほど前に一度使われなくなった放射線源だそうですね。以前はどのように使われていたのですか?そしてなぜ使われなくなっていったのでしょうか?

【永津先生】

ラジウム226(Ra-226)は、20世紀前半に放射線源として広く使われていた歴史があります。特に1900年代初頭から1960年代頃までは医療用途を中心にさまざまな目的で利用されていました。

医療分野においては、ラジウムの子孫核種が発するガンマ(γ)線を利用してがんの治療、特に皮膚がんや子宮頸がんなどの腫瘍に対する近接照射治療に使われました。具体的には「ラジウム針」や「ラジウムシード」という小さなカプセル状の線源をがん組織に直接埋め込んだり、接触させたりして、患部に集中して放射線を照射する方法が一般的でした。また、医療用途以外にも時計の文字盤の夜光塗料として使われたり、避雷針に塗布されるなど、工業的に広く利用されたりもしました。現在では考えにくい話ですが、今で言うところの健康飲料として、ラジウム入りの飲料水が作られ、一般社会で消費されていました。

しかし、1960年代に入ると、医療現場ではコバルト60やセシウム137など、取り扱いが比較的容易で、目的とする生産量の調整や放射線管理がしやすい人工的な放射線源が広く使われるようになり、ラジウムの利用は徐々に廃れていきました。さらに、ラジウムの持つ管理上の課題もその背景にありました。

ラジウムの使用が減少した主な理由として、以下のようなことが挙げられます。

第一に、放射性物質に対する科学的理解が未発達なまま、先に社会応用が進んでしまったために正しい取り扱い方法がわからず、いわゆる負の側面の筆頭である健康被害が明らかになったことです。ラジウムは半減期が非常に長く(約1600年)、放射線源として非常に安定しているという見方ができる一方で、物理的減衰による減弱が全く見込めないため、十分な放射線管理がなされない場合には、接触時間の長さに比例して生物学的な悪影響が発生することになります。

第二に、ラジウムは化学的にも管理が難しい元素です。特にラジウムからはラドン222という気体状の放射性核種が生成し、内部被ばくなどの健康リスクが生じることが課題となりました。ラジウム塩は溶解性が高く、微量でも環境中に流出すれば汚染が広がりやすい性質があります。このため、医療現場や工場などでの安全管理が極めて困難でした。

1960年代以降、ラジウムと比較して管理が容易な放射線源が次々に応用され、さらに放射線の照射量を任意かつ容易に制御できるリニアックのような放射線治療機器が開発されたことから、ラジウムをあえて使用するメリットが薄れたこともその理由です。結果として世界的にラジウムの需要がなくなり、新たなラジウムが生産されることはなくなりました。したがって現在、世界中でアクチニウムの原料として使われているラジウムはすべて過去に生産された「遺産」とも言うべきものです。

ところが近年、ラジウム223やアクチニウム225のようなアルファ線治療薬が出現し、さらに需要の増加に伴って、これらの製造原料として再びラジウムの価値が注目されるようになっています。つまり、ラジウムが再び価値を見出されているのは、あくまでアルファ線治療薬を製造するための原料にすぎず、従来のような直接的な治療線源としての利用ではありません。

現在の課題としては、残存している限られたラジウム源を適切に管理・回収し、それを安全かつ効率的に再利用することが求められている状況です。上記の通り、環境負荷の高いラジウムですから、廃棄物の発生量も極力抑える必要があります。私たちQSTでもラジウムを再利用するための技術開発に取り組んでおり、持続可能で安全な管理を前提としたラジウムの有効活用を目指しています。

Q7 ラジウム226の調達課題と再利用(クローズドループ化)について、具体的な手法とそのメリットを教えてください。

【永津先生】

ご指摘のとおり、ラジウム226(Ra-226)の調達は非常に深刻な課題です。現在、世界的に新たなラジウム生産は行われておらず、そのため、各国が過去に生産・保管していた限られた量のラジウムを活用する形になっており、価格も非常に高騰しています。実際、Ra-226の市場価格は極めて高く、わずか数マイクログラムで数十万円にもなります。私たちQSTでも新たなラジウムを追加で調達することは難しく、基本的には既存の在庫をいかに効率よく使うかという戦略を採っています。

国内でのラジウム確保については、これまで日本国内で医療や産業用途に使用されてきた古いラジウム源を回収し、それらを集約することで、ある程度の量を確保しています。具体的には、医療機関や産業界で使われなくなったラジウム源を回収し、厳密な管理下で精製して再利用可能な状態に戻す取り組みを行っています。ただし、この方法にも限界があります。国内に存在するラジウム源は限られており、私たちの在庫が持続的であるとは言い難い状況です。現実的には、あと数年から十数年程度の運用を見込んだ量しか確保できていません。

Ra-226の再利用(クローズドループ化)については、私たちQSTが特に力を入れて取り組んでいる課題の一つです。ラジウム自体が非常に希少で高価な元素であり、また新規の生産が行われていないため、私たちの手元にある限られたラジウムを、いかに持続可能な形で活用するかが非常に重要になっています。

まず最初にRa-226をターゲットとして用意し、それに加速器で陽子を照射します。照射後にはアクチニウム225(Ac-225)が生成されますが、ターゲットの中には未反応のRa-226が多く残っています。そこで、照射後のターゲットからAc-225だけを分離・精製し、その後に残ったRa-226を再び回収・精製して、次回の照射ターゲットとして再利用します。これがクローズドループ型の循環システムの基本的な仕組みです。

細かく言うと、以下のようなステップを踏んでいます。

まず、照射後のターゲットを酸性溶液に溶解し、化学的な処理を施します。この過程でAc-225を選択的に抽出するためにイオン交換樹脂やクロマトグラフィーなどの技術を使用します。この精製プロセスを経て、医療用途に適した高純度のAc-225を分離します。

次に、精製後の溶液には依然として未反応のRa-226が高濃度で残っていますので、これをさらに別の分離プロセスで回収します。回収した粗製ラジウムを、特殊な化学処理によって再度高純度で抽出し、新たな照射ターゲットとしての再使用を可能にします。

こうしたクローズドループ型のラジウム再利用システムを構築することにより、以下のような大きなメリットが生じます。

第一に、ラジウム資源を持続的かつ効率的に利用できるため、安定した利用を長期的に維持することが可能になります。これは新規のラジウム生産が実質的に不可能な現状において、非常に重要な要素です。

第二に、コスト面でも大きなメリットがあります。Ra-226は非常に希少で高価なため、新たに調達すると莫大なコストがかかります。既存のラジウムを循環利用することで、新規調達のコストを大幅に削減し、トータルの製造コストを抑えることが可能になります。

さらに、この循環型の利用法は環境面でも利点があります。使用後のラジウムをそのまま廃棄することは環境汚染のリスクがありますが、クローズドループ型で循環利用することで、環境に放射性廃棄物を排出する量を最小限に抑えることができます。

ただし、このプロセスを確立し、安定的に運用するためには高度な放射化学的技術と厳密な放射線管理が求められます。私たちは引き続き、このプロセスの最適化と安全管理の向上を進め、より安定的かつ持続可能なラジウム再利用体制を構築していきたいと考えています。

国内製造に成功

Q8 QSTでは2018年に、国内で初めてアクチニウム225の製造に成功し、それを用いた放射性医薬品(例えばAc-225標識抗ポドプラニン抗体薬)の開発にも取り組まれたと伺っています。この成果の詳細とその意義について教えてください。

【永津先生】

私たちQSTでは2018年に国内で初めて、加速器を用いてアクチニウム225(Ac-225)の製造に成功しました。ラジウム226に陽子ビームを照射してAc-225を生成し、それを高純度に分離精製する技術を確立したのです。これは日本の核医学分野において非常に重要なマイルストーンでした。

この成果の意義は大きく二つあります。

一つ目は、日本国内で治療用アルファ線放出核種の製造が可能であることを実証した点です。それまで国内では治療用RIは全て輸入に頼っており、経済安全保障面や医療面での自律性が課題でしたが、国内製造の道が開けたことで、これらの課題を克服する第一歩となりました。

二つ目は、私たちが製造したAc-225を用いた放射性医薬品の開発を、実際に国内で、100%のインハウス研究として開始できるようになったことです。例えば、私たちは「抗ポドプラニン抗体」と呼ばれる特定のがん細胞に選択的に結合する抗体にAc-225を標識した薬剤を開発しました。ポドプラニンは特に悪性中皮腫や脳腫瘍、一部のがんで強く発現するため、この抗体薬を使えば、がん細胞に選択的にAc-225を送り届け、正常細胞への影響を最小限に抑えた治療を期待することができます。

現在、このAc-225標識抗ポドプラニン抗体薬は前臨床段階にあります。私たちの研究では、動物モデルを用いた試験で非常に有望な治療効果が確認されており、治療困難な悪性腫瘍の新たな治療法としての可能性が示されています。次の段階としては臨床試験に向けて安全性や効果をさらに評価し、医薬品としての品質や安定供給のための体制整備を進めている段階です。

現時点でQSTが製造できるAc-225の量は、一度の製造あたり十数メガベクレル(MBq)程度です。この量は基礎研究や前臨床試験には対応できるものの、広範な医療応用や多数の患者を対象とした臨床使用にはまだまだ不足しています。製造量をさらに増やし、安定供給できる生産体制の確立を考える場合、技術上の問題は感じていません。それよりも、十分な照射時間を確保し、可能な限り高強度のビーム照射を行える運用条件を整えるということに、難しさを感じています。研究所のように、複数の研究者が独自の課題を数多く実施する環境では、アクチニウムの製造だけに加速器の運転時間を充てることはできないのです。すなわち、アクチニウムの応用研究が進み、大量生産が求められるにしたがって、生産体制をアカデミアの試験的なものから、定常的・工業的なものへシフトさせる必要が出てきます。現在はこの過渡期にあり、私たちが開発した技術の供与を通じて国内のアクチニウム製造基盤の強化を図るなど、製造拠点の複数化も考えていく必要があると思っています。

私たちが製造するAc-225の純度に関しては、非常に高い純度(放射核種的純度99%以上)を達成しています。この高い純度は医療用途において非常に重要で、特に臨床応用に向けて厳しい基準を満たすためには欠かせません。今後も、この純度を維持したまま製造量をスケールアップさせることが、私たちの大きな目標の一つとなっています。

今後数年内に、私たちが開発したAc-225標識抗体薬が臨床試験段階に進むことを目標としており、国産のアルファ線治療薬の実用化に向けて着実に研究を推進しています。この取り組みを通じて、日本の核医学治療の水準を向上させ、世界の動きに追いつけるよう、QSTは引き続き積極的に取り組んでいきたいと考えています。

国内外で連携

Q9 QSTではRI製造技術の研究開発を進めるにあたり、国内の大学や研究機関、企業などとの共同研究や設備共有などの連携体制を築いていると伺っていますが、具体的にはどのような取り組みを進めておられるのでしょうか? また、特に福島復興の一環として設立された福島国際研究教育機構(F-REI)との連携について、その役割や具体的な共同プロジェクトの内容、期待される成果についても教えてください。

【永津先生】

QSTではRI製造技術の研究開発だけでなく、そのRIを利用する広範囲な応用研究を進めるにあたり、国内の大学、研究機関、企業などと広範かつ積極的な連携を行っています。RIに関連する研究開発は一機関だけでは完結せず、多様な分野の協力が不可欠だからです。

まず大学との連携としては、特にアクチニウム225(Ac-225)やアスタチン211(At-211)などのアルファ線放出核種の研究で密接に協力しています。具体的には、福島県立医科大学や千葉大学、北海道大学など複数の大学と共同で、RIの供給だけでなく、それを利用した新規放射性医薬品の開発や前臨床試験を行っています。設備の供用にも力を入れており、QSTが持つ加速器施設やホットラボなどを大学や研究機関の研究者が利用しやすい環境を整えています。

企業との連携では、より市場に近い放射性医薬品の開発や、高品位のRIを製造するために不可欠な分離精製手法の開発などを共同で進めています。

特に重要な連携の一つとして、福島国際研究教育機構(F-REI)との協力があります。F-REIは福島復興の一環で設立された国立研究所であり、RI製造や放射線医療分野の研究拠点となることを目指しています。私たちはこの機関が新たに導入する大型加速器の選定や先端研究設備の計画、特にAc-225やAt-211の効率的かつ大規模な製造技術開発に関する事業を受託しています。QSTはこれまで蓄積した製造技術やノウハウをF-REIに移転し、F-REIが持つ新設の設備を活用したRI製造のスケールアップを目指しています。

さらに、人材育成の面でもF-REIと連携しています。放射線科学研究に必要な専門知識をF-REIスタッフに提供するため、実践的な研修プログラムを共同で実施しています。F-REIを核医学分野における「福島復興モデル」の中核とし、次の世代の研究者が、最先端の製造設備を自由に使いこなして魅力的な研究成果を上げつつ、地元産業の活性化にも貢献するようなモデルケースを作り上げる協力をしたいと思っています。

このようにQSTは、国内の大学、研究機関、企業、そしてF-REIとの緊密な連携を通じて、RI製造から医療応用、さらには新市場開拓までを包括的に推進することで、日本の核医学分野全体の基盤強化を目指しています。

Q10 QSTではRI製造技術に関する国際的なプロジェクトや学術ネットワークに参加されていると伺っていますが、IAEAなどの国際機関や海外研究機関・企業との具体的な連携内容や役割についてお聞かせください。

【永津先生】

QSTでは核医学関連の研究開発を推進するにあたり、積極的に国際的なプロジェクトやネットワークに参加しています。私たちの研究部は、分子イメージング研究や放射性薬剤開発に関する国際原子力機関(IAEA)の国内指定機関であることもあり、協調研究プロジェクト(CRP)には長年参加しています。アクチニウム225(Ac-225)やいくつかのベータ線放出核種といった新規治療用RIの製造・品質管理技術、PET製剤の標識技術や関連する応用研究について、研究成果の共有や技術移転のほか、CRP課題を策定するためのコンサルタンシーといった形で貢献しています。IAEA主催の国際会議や技術会合(TC)にも定期的に参加し、日本代表として最新の技術や知見を国際社会に共有するとともに、世界各国の研究者との情報交換を深めています。

途上国から研究者を受け入れ、実践的な技術供与を行うことで、私たち日本の技術を伝えることもあります。

宣伝になってしまいますが、来年(2026年)、RI製造に関する国際ワークショップ「20th International Workshop on Targetry and Target Chemistry (WTTC20)」を奈良で開催することになりました。1984年に初開催された同ワークショップは、今まで世界各地で開催されてきましたが、次回・20回目が初のアジア地区開催となります。福島医大・東京大・大阪大・理研・QSTに所属する研究者がローカルホストとなり、日本の技術や研究成果だけでなく、日本の文化を含めて世界に向けて発信することはもちろん、国際的なネットワーク形成を一層深める機会になりますので、多くの関係者が真夏の奈良に集合していただけることを期待しています!

view more 3/4

「標的アルファ線治療 数年内に治験段階へ」

標的アルファ線治療 数年内に治験段階へ

Q11 研究段階で製造したRIを実際の医薬品開発や治療に繋げるための橋渡しとして、製薬企業や医療機関とはどのような協力を進めていますか?臨床研究や治験への展開に向けたパートナーシップについて、教えてください。

【永津先生】

RIを実際の医薬品開発や治療に結び付けるためには、研究機関である私たちだけでなく、製薬企業や臨床現場との密接な協力が不可欠です。特に私たちQSTは、RIの製造技術や基礎的な放射化学研究・非臨床研究を行いますが、それを医薬品化して患者さんに届けるためには、製薬企業が持つ医薬品の開発ノウハウや医療機関の臨床的な評価体制が欠かせません。

具体的な例として、日本メジフィジックス株式会社(NMP)との共同研究が挙げられます。私たちは同社と協力して、加速器を利用するアクチニウム225(Ac-225)の国産化技術を確立しました。この結果同社は、民間企業としては世界初となるギガベクレル(GBq)級のアクチニウムを自社工場にて製造したことを発表しています。同社は核医学分野の専門企業として豊富な臨床開発の経験と医薬品製造の実績を持っていますので、実用化に向けた研究を進めていく上で非常に頼もしいパートナーとなっています。

医療機関との連携では、実際に臨床応用するための安全性や治療効果を検証するために、例えば福島県立医科大学や国立がん研究センター、各地の大学病院など、放射性医薬品の臨床研究や治験を積極的に行える医療機関とのネットワークを強化しています。

こうしたパートナーシップを通じて、私たちのRI製造技術が単なる研究開発で終わることなく、最終的に患者さんに届き、実際の治療で役立つ医薬品として実用化されることを目指しています。いずれ国内でもアルファ線治療薬が臨床の現場で使用される日が来ることをと期待しています。

Q12 アクチニウム225を用いた新たながん治療(標的アルファ線療法など)を実際に医療現場で使えるようにするには、今後どのようなステップが必要でしょうか?いつ頃を目標に実用化(治験薬の提供や治療の実施)を見据えているのか、現在の見通しを教えてください。

【永津先生】

アクチニウム225(Ac-225)を使った標的アルファ線療法を実際に医療現場で使用可能にするためには、いくつかの明確なステップを踏む必要があります。現状ではまだ前臨床の段階であり、臨床応用には解決すべき課題が多く残っています。

まず最初に必要となるのは、前臨床段階での有効性や安全性に関するデータの蓄積と評価です。現在私たちQSTは、動物モデルなどを使った試験を行い、どのような腫瘍に対して最も効果的か、また副作用や安全管理にどのような課題があるかを詳細に検討しています。この段階のデータをしっかり積み上げることで、次の臨床試験(治験)段階への基盤が固まりますので、おろそかにできません。

次に重要なのは、臨床試験用のRI製剤供給体制の確立です。特にAc-225の場合は供給量に限りがあり、高純度かつ安定的にRI製剤を提供するための製造プロセスの大規模化や品質管理体制の整備が求められます。私たちQSTの製造能力では十分とは言えず、より大規模で安定的な供給体制を構築することが大きな課題です。そのためには、新たな設備投資やより高性能な加速器の導入が必要となります。これらの課題を解決するため、例えば福島国際研究教育機構(F-REI)などの新たな大型加速器施設と連携し、日本全体で生産能力を拡充することも一つのオプションになると考えています。

また、医療現場で実際に使用するためには、規制面での課題もクリアする必要があります。放射性医薬品に限らず、医薬品医療機器総合機構(PMDA)による厳格な審査・承認プロセスが待っています。そのため、規制当局と密接にコミュニケーションを取りつつ、安全性、有効性に関する十分な科学的エビデンスを提出していかなければなりません。私たちも現在、規制当局との協議に備えて、データ収集を着実に進めています。

こうしたステップを経て、順調に進めば数年以内(例えば今後3~5年以内)には、まず治験段階への移行を実現したいと考えています。臨床試験を通じて、実際の患者さんを対象とした治療の安全性や有効性の評価を行い、その結果をもとに医薬品としての正式な承認を目指していくことになります。

最終的な実用化(薬としての承認・医療現場での一般使用)は、現実的な見通しとしては、おそらく10年以内というのが現在の私たちの目標になっています。もちろんこれは課題解決や臨床試験の進展状況によって前後する可能性もありますが、いずれは日本の患者さんに国産の標的アルファ線治療を提供できるよう、最大限の努力をしていきたいと考えています。

Q13 RIの製造・取扱いに関する規制や放射線防護、放射性医薬品としての承認プロセスなど、制度上のボトルネックはありますか?

【永津先生】

新たなRIを医療に応用するにあたり、法規制や制度面での課題が多いことは事実です。それらが安全性の確保に重要である反面、新規技術の社会実装を進める上での障壁になっている側面もあります。

例えば、新しい治療用RI・医薬品を医療現場で用いるためには、放射性医薬品としての承認を得る必要があります。そのためには非臨床試験(動物実験)や臨床試験(治験)を経て、安全性と有効性を厳密に証明する必要があるため、承認までにはどうしても時間がかかります。

また、放射線防護や放射性廃棄物の管理については、国際的なルールに則り、各国独自の規制がなされます。日本の場合、特に廃棄物関連について使い勝手が悪く、一部科学的に合理性を欠く管理や運用が求められている、と感じることも否定できません。加えて、医療現場で放射性医薬品を取り扱うには、専門的な設備と訓練を受けた人材が必須となるため、病院や医療機関側にも新規参入に対するハードルが非常に高いという現状があります。

こうした課題に対して、私たちQSTとしても規制当局や関連省庁との継続的な協議を積極的に進めています。合理的な規制を実践するためのガイドライン整備や、RI製造から臨床応用までを一貫して支援できる体制の整備など、実効性のある制度改革を提案しています。

法規制の課題を乗り越えるには、私たち研究者側が規制当局と緊密に連携し、安全性やリスク管理の十分なエビデンスを提供し続けることが不可欠です。QSTとしては引き続き規制当局との対話や情報提供を積極的に行い、制度改革や社会実装の推進を図っていきたいと考えています。

インフラ整備と社会受容に向けて

Q14 アクチニウム225を用いた治療を実現するために、世界初となる移動型RI治療設備を開発されたと伺いました。こうした新しいインフラは実用化に向けてどのような役割を果たすのですか?

【永津先生】

ご指摘の移動型RI治療設備(トレーラーハウス型の管理区域)は、私たちQSTが世界で初めて開発したもので、実際にアクチニウム225(Ac-225)などのアルファ線治療薬を、医療現場に迅速かつ安全に導入するための重要なインフラと考えています。

こうした移動型設備の最大の利点は、固定型施設(いわゆる普通の建物)よりも大幅に柔軟な運用が可能になることです。RIを使った治療を行うには、専用の放射線管理区域や安全対策を整えた高度な施設が必要になりますが、そのような建物を新設するには多大なコストと時間がかかります。これに対し、移動型設備は既存の病院や医療機関の敷地内に「持ち込む」だけで設置できるため、施設整備にかかるコストや時間を大幅に節約することができます。同じく、デコミッションに際しても「持ち去る」だけで完了するため、病院経営上のいわゆる負の遺産化を避けられます。

高コスト体質が避けられない核医学コミュニティですから、このような低コスト化を意識したインフラ系の整備は、多くの方から理解が得られると思っています。なお、低コストな移動型設備であっても、従来型の管理区域と全く同じ機能互換を実現しており、放射線防護・安全管理上の問題は全くありません。また、現在の法律では、管理区域が移動する状況を想定していないため、設置した後は、従来施設の開設と同じように、所定の許可申請を行い、認可を得てから診療を開始することになります。

安全な治療提供に向けた環境整備については、放射性医薬品を扱うスタッフの専門的な訓練や安全管理の徹底が、極めて重要です。放射線治療がもっと普及するためには、医療スタッフに対する専門的な教育訓練プログラムを提供し、全国で一定水準の安全管理を維持できる仕組みを整える必要があると考えます。

また、社会の受け容れという観点では、放射線やRIに対する一般市民や地域住民の理解促進も重要な課題です。特に新しい治療法や施設・設備の普及を考える際には、放射線の安全性や治療の意義を丁寧に説明し、不安を払拭していくためのコミュニケーション活動が不可欠になります。QSTではこれまでも各種のアウトリーチ活動や市民講座を開催してきましたが、今後も自治体や医療機関とも協力して、こうした理解促進活動を積極的に展開していきます。

移動型RI治療設備は、従来求められていた施設整備の、特に金銭的なハードルを劇的に下げることが可能です。私たちはこの移動型設備の導入によって、放射線治療を広く日本全体に普及させることができる、と信じています。安全な運用体制と社会の理解促進を並行して進めることで、速やかに社会実装していきたいと考えています。

Q15 がん治療へのRI利用に際して、放射線への不安や誤解を持つ方もおられるかと思います。幅広い社会の理解を得るために、どのようなリスクコミュニケーションや啓発活動が必要でしょうか?

【永津先生】

放射線やRIを使った治療法について、一般の方々が不安を感じたり誤解を持つことは十分理解できます。特に、日本では福島第一原子力発電所事故の経験もあり、放射線に対する社会の不安感は依然として根強いものがあっても、不思議ではありません。放射線は目に見えず、その影響も身近な生活では経験できるものではありませんから、むしろ不安を感じることの方が正常な反応と言えます。また、「好きと嫌い」や「興味と嫌悪」のように、理論ではなく感覚的に起こる反応は制御できるものではありません。したがって、嫌いを好きにするような強制の意図は全くありませんが、社会や産業の中で既に利用がなされている放射線について、正しい社会的理解を深め、信頼を得ていくための取り組みは非常に重要だと認識しています。

まず、社会の理解を促進するためには「リスクコミュニケーション」が非常に重要です。これは単なる情報の提供だけではなく、放射線のリスクと利益を正確かつ分かりやすく伝え、相手の疑問や不安に寄り添いながら丁寧な説明を重ねる対話型のコミュニケーションです。例えば、アクチニウム225(Ac-225)を使ったアルファ線治療については、正常細胞への影響を最小限に抑えつつ、がん細胞を狙い撃ちするような仕組みであることと共に、確認されている副作用についても余すことなく、できるだけ具体的かつ分かりやすく説明することが大切です。

また、私たちQSTでは市民向けの講座やワークショップを定期的に開催し、一般の方々に直接お話をする機会を作っています。実際に私も市民向け講演や地域イベントに参加し、専門用語を避けて身近な例やわかりやすい図を用いて放射線治療の意義を説明するよう心掛けています。こうした場では、一方的に話すのではなく参加者の皆さんが抱える疑問や不安を率直に話してもらい、それに真摯に応える双方向の対話を特に重視しています。

さらに、QSTでは、YouTubeなどの動画メディアやウェブサイトを活用し、放射線やRI治療の仕組みのほか、最新の研究成果などを分かりやすく伝えるコンテンツを作成し、広く社会に発信しています。これは一般市民だけでなく、患者さんやそのご家族、さらには若い次世代層の方々にも、放射線やRIを利用した治療の可能性などについて関心を持ってもらうための重要な取り組みです。

また、最近私たちが新たに取り組みはじめた獣医療分野への核医学の導入は、実はこうしたリスクコミュニケーションにおいても、非常に大きな可能性を秘めていると考えています。現代では、多くの家庭においてペットが家族の一員と見なされており、ヒトと同じような高いクオリティの医療サービスを受ける時代が訪れています。将来、ペットの医療に放射線治療薬が利用されることになったとき、飼い主の方々が放射線治療を身近に感じ、放射線のメリットを実際に実感できることがあるような気がします。ペット医療を介して核医学治療の安全性や有効性が理解されれば、ヒトの医療分野でも放射線治療への心理的ハードルが低くなるのではないでしょうか。逆に、放射線治療薬を含め、ヒトに利用される医療技術を積極的に獣医療に応用することも、医療技術の正しい応用であり、発展の現れでしょう。

私自身、研究者として特に心掛けているのは「透明性」と「誠実さ」です。放射線のリスクについても過小評価することなく正確に伝えつつ、その上で得られる明確な利益や安全管理体制についても十分に伝えることを意識しています。

こうしたコミュニケーション活動や啓発活動を地道に積み重ねることで、最終的には社会的な受容や理解が広がり、新しいRI治療が安心して受け容れられる環境が整っていくものと考えています。私たちはこれからも、市民の皆さんとの丁寧な対話を通じて、RI利用に対する社会的理解を深めていく努力を続けてまいります。

view more 4/4

「注目RI アスタチン211」

人材育成と技術継承

Q16 高度に専門的なRI製造の分野で、次世代の研究者・技術者を育てるためにどのような取り組みをされていますか?

【永津先生】

私たちQSTがRI製造の分野で持続的に成果を出していくためには、次世代を担う若手や中堅の人材育成が非常に重要だと考えています。ただ、この分野は放射化学や工学、物理のほか放射線管理についても知識や技能を求められるため、簡単に人材が育つ分野ではないと感じています。そこでQSTでは、若手研究者・技術者がRI製造や核医学の分野で専門性を深め、実際の研究現場で能力を伸ばしていけるような環境づくりに力を入れています。

基本的には、実際に手を動かし、経験を積むことが非常に重要ですので、現場での作業とそのフィードバックを大切にしています。

くわえて、私たちは学生を対象としたインターンシップ・プログラムも実施しています。このインターンシップでは、短期間(1週間)ながら放射線作業従事者登録を行い、見学ではなく実際のRI製造現場作業を実体験してもらうことを特徴としています。準備に要する負荷は高くなりますが、個々人のキャリアパスを考えるとき、より具体的な形で判断材料を提供したいと考えたものであり、概ね好評をいただいております。私たちの試みが、放射線や核医学の分野に関心を持つ次世代の若者を増やすきっかけになってくれることを期待しています。

RI製造に限らず、もっと幅広い核医学や放射線化学の分野において、若手・中堅の人材が着実に育ち、その人材が次の時代の研究開発を牽引していけるように、QSTはこれらの多面的な取り組みを継続的に推進しています。

Q17 培ってきたノウハウを若手に引き継ぎ、組織として継続的に技術力を維持・向上させるために、どのような工夫や仕組みを設けていますか?ベテランと若手の協働や知識共有の体制など、意識して取り組んでいることがあれば教えてください。

【永津先生】

実は、これといった取り組みは実施していないのですけれど、日々の仕事はチームで行うことが多いため、自然と仕事の継承がなされることを期待しています。文書化でいえば、「技術マニュアルや標準作業手順書(SOP)の整備」を進めていることが挙げられます。

個人的には、機器の故障やトラブルが発生した時こそ、技術や設計思想を学ぶ最大のチャンスだと感じています。修理となると自然とチームでの作業になることから、技術継承という意味では良いチャンスですし、修理という目先の目標や切羽詰まった〆切があると無条件に意識が集中するので、技術を身に付けるマインドセットが自然と出来上がることが良い作用をするように思います(もちろん、非常にストレスフルな状況ではありますが…)。普段は表面的に利用している機器を分解することで、なぜこのような設計をして、どういう仕組みで動いているのか、ということが目の前の実物から伝わってくるため、最良の教材といえますし、故障から次の課題シーズが生まれることもあります。もちろん、故障やトラブルによって、計画していた実験や臨床へ迷惑をかけることになりますが、ラボ内のあれこれを完全無欠な状態に維持することは非現実的なこととして割り切っています。ただし、トラブルの影響を最小限に抑え、早急な復帰をすることで、実験計画と信頼の両方を回復できるよう努めています。

今後の注目RI

Q18 現在注目されている医療用RIはアクチニウム225だけではないと思いますが、QSTで研究・製造に取り組んでおられるものや、有望だと考えているRIにはどのようなものがありますか?

【永津先生】

はい、ご指摘の通り、アクチニウム225(Ac-225)だけでなく、現在医療用途で注目されるRIは他にも数多くあります。私たちQSTでも、研究・製造に力を入れているRIがいくつかあります。

まず特に期待を寄せているのが、同じくアルファ線を放出するアスタチン211(At-211)です。At-211は半減期が約7.2時間と比較的短いことから、患者さんに投与した後の体内からの迅速な消失が期待でき、正常組織への影響を最小限に抑えることが可能です。特にヨード131(I-131)の代替強化版としての利用が期待できる甲状腺がんのほか、アスタチンの脂溶性の高さを活かした小分子創薬などに、非常に適していると考えています。また、製造方法としても加速器を用いてビスマス209(Bi-209)にアルファ粒子を照射することで生成可能であり、現在医学応用が検討されているアルファ線源の中では入手しやすいRIのひとつです。実際、私たちQSTでは今から10年以上前の2014年にはAt-211の安定的な製造技術を確立しており、アスタチンを利用する多くの非臨床治療研究成果を公表しています。

At-211については、国内でも福島県立医科大学や大阪大学を中心に臨床研究がすでに始まっています。今後は、より大規模な製造設備を導入し、安定した供給体制を整えることで、At-211を使った新しいアルファ線治療の臨床応用をさらに推進していきたいと考えています。

また、同じくアルファ線を放出する鉛212(Pb-212)も注目しています。Pb-212は、減衰の過程で1つのアルファ線と1つのベータ線を放出する、比較的キレの良いアルファ線源です。さらに、加速器を利用して製造するポジトロン核種である鉛203(Pb-203)を組み合わせることで、ラジオ・セラノスティクス(診断と治療を融合する言葉)の実践が可能になります。診断と治療をヘテロな元素で行うラジオ・セラノスティクスが一般的ではありますが、同じ元素を利用する組み合わせは一層高い精度で診断と治療を融合できると考えられます。米国や欧州ではPb-212とPb-203を使った臨床研究が進んでおり、日本でも国内企業を主体とするPb-212の製造技術研究が始まったところです。

さらに私たちは、ジルコニウム89(Zr-89)や銅64(Cu-64)などの短寿命PET核種の製造にも力を入れています。これらは治療薬の有効性評価や薬剤開発時の分子イメージングにおいて、重要な役割を果たします。Zr-89は抗体治療薬の評価に役立つPET核種として注目されていますし、Cu-64は低酸素領域の描出と同時に放射線治療薬としての活用も進んでいます。私たちの施設でも両RIともに安定的に製造を行っており、QST内でのインハウス研究のみならず、国内の研究機関や企業への供給も行っています。

こうしたさまざまな新しいRIを研究し製造技術を高めることで、日本国内での核医学治療の選択肢を増やし、患者さんの多様なニーズに応えられるよう取り組んでいます。特にAt-211やPb-212などは、今後ますます重要になると考えており、国際的な研究動向も注視しながら、日本国内の技術水準を向上させ、社会実装に向けた体制整備を進めていく予定です。

獣医療分野へのRI応用の展望

Q19 永津先生は、核医学のゲームチェンジャーとして獣医療分野への展開を検討されていると伺いました。その狙いや具体的な取り組みについて教えてください。

【永津先生】

はい。私たちQSTでは、アスタチン211(At-211)やアクチニウム225(Ac-225)の国内製造プロセスを確立し、医療現場への提供を目指して研究開発を進めていますが、その一環として、新たな応用領域となる獣医療分野への展開を検討しています。ただし、残念ながら今の段階では、規制のひとつ、退出基準の問題により、「治療」に関する臨床応用ができないことを予めお断りしておきます。つまり現時点では、実践可能な臨床獣医核医学は「診断」に限られています。

獣医療分野に着目したのは、QOLの高い核医学治療が、ヒトの医療に限定されているのでは惜しい、と思えたからです。昨今、家族の一員として大切に扱われている伴侶動物(ペット)の医療技術は年々高度化しており、獣医療で発展した医療技術がヒトの医療に還元される例も存在しています。実験動物を用いたヒトへの一方的な成果ではなく、比較医療(獣医療からヒト医療、その逆も然り)に基づいた成果の共有という理解です。また、ヒトと動物の共生、すなわちウェルビーイングの観点から、一人・一匹でも多くの患者を救うことができる医療技術があるならば、積極的に展開したいという考えにも賛同が得られるのではないでしょうか。ウェルビーイング(Well-being)とは、単に病気や不調がない状態にとどまらず、身体的・精神的・社会的に良好な状態を指します。短期的な快楽や幸福感だけでなく、生きがいや人生の意義、社会とのつながりなどを含み、将来にわたって持続可能な幸福を追求する概念であり、世界保健機関(WHO)や経済協力開発機構(OECD)によっても定義されています。

ここで、放射線治療薬の効果を決める「放射能」に注目すると、ヒトと動物では、1個体の治療に必要となる放射能がおよそ10倍異なってきます。投与量は個体の体重で決められるため、伴侶動物へ投与する放射能はヒトの約1/10で済みます。つまり、ヒト一人を救える放射能があるとき、10倍の動物を治療できる可能性があります。現在の日本は、RIの製造環境が未発達であり、ヒト臨床を満足するキャパシティを整備するためにはまだ時間を要すると思います。ただし、そのような整備をしている間を無為に過ごすというのは臨床核医学の発展に寄与しません。ヒト臨床に対しては少ない製造量であっても、獣医療を実践できるキャパシティと判断できるのであれば、まずは獣医療で臨床データを収集し、いずれ国内のRI製造環境が整う頃に、ヒト医療への応用・還元を検討する、という比較医療を実践できれば、という理想を考えています。

現在、福島国際研究教育機構(F-REI)の委託事業において、北里大学を代表機関として、ともに獣医核医学の可能性について検討を進めています。F-REIが目標として掲げている先端的で柔軟な研究環境や、特区のような制度を活用することで、動物医療向けの新しい放射性医薬品の開発や医療技術の提供を実施できるようにすることをゴールとして定めています。こうした新規学術・市場への展開は、F-REIのようなフレキシブルな施設環境だからこそ迅速に進められるものと期待していますし、新しい課題ゆえに福島の復興に資する研究課題・産業の開拓につながると信じています。

さらに、私たちが開発した世界初の移動型RI治療設備(トレーラーハウス型管理区域)も獣医療分野で非常に有望な展開が見込まれます。現在、伴侶動物のがん治療などに対し、高度医療が求められるケースが増加していますが、仮にペット用の核医学治療施設を全国各地に整備することを考えた場合、スピード感を持ってその計画を実現させることは現実的に困難です。この移動型設備は、都市部・地方部を問わず、必要な場所へ迅速に最先端の核医学治療を提供できるようにすることを目的としているため、将来的に獣医核医学の分野でも活用できるよう、必要な法整備や具体的な運用方法について検討していきたいと考えています。

今年度(2025年度)初めに日本アイソトープ協会内に専門委員会が立ち上がり、臨床獣医の現場で放射線治療薬を利用したがん治療を実現するためのさまざまな検討が始まっています。実際には、放射線防護に相当する獣医療法の一部規制を変更する必要があるため、私たちが目指すゴールまでには相当高いハードルがあり、時間がかかってしまうことも事実ですが、この取り組みが成功すれば、ペット業界への核医学治療の導入という新市場形成だけでなく、比較医療に基づくヒト医療分野との相互連携や医療技術の進化も期待できる、全く新しいビジネスモデルを提案できると考えています。

私たち科学者は、荒唐無稽な規制変更を求めるわけではありません。科学的な根拠に基づく合理的かつ倫理的な提案をすることで、徐々にであっても社会から理解が得られると信じていますし、社会から多くの期待と賛同が得られるならば、動かなかった山が動くときが来るはずです。放射線治療薬はQOLの高い治療法ですから、家族の一員であるペットに対しても当然適用されるべき医療技術の一つです。

私たちは今後も安全な運用体制の整備と社会の理解促進を並行して進めつつ、獣医療分野を含む多様な分野への核医学応用を、迅速かつ着実に進めてまいります。

Q20 永津先生ご自身が展望するRI製造技術の未来についてお聞かせください。アクチニウム225に代表されるような新たなRIの国産化・活用が進むことで、日本の核医学や放射線医療は今後どのように発展していくとお考えですか。また、先生が今後取り組みたい課題や目指しておられる目標があれば、ぜひ教えてください。

【永津先生】

私自身、RI製造技術の未来については非常に明るい展望を持っています。特にアクチニウム225(Ac-225)をはじめとするアルファ線放出核種が登場したことは、がん治療において大きなイノベーションをもたらすと考えています。現在の医療では治療困難とされるようながんに対しても、これらのRIを用いた治療が新たな希望を与えることが十分期待できます。

日本においては、RI製造技術や放射性医薬品の国産化を一層推進していくことが重要です。全てを国産でまかなう必要はなく、国産と輸入を適当な割合でシェアする「ベストミックス」が理想です。国産の製造技術が確立され、たとえ少量といえども運用が継続していれば、海外依存による経済安全保障上のリスクを低減し、有事であっても国内の安定供給を最低限維持することができます。同時に、他国からのRI・医薬品輸入において、足元を見られるような一方的な価格交渉のテーブルに着くことも避けられると思います。国産化は一般にコスト高になる傾向がありますが、核抑止力と同じく、表面には現れにくい潜在的な部分の競争力も含めれば、コストに見合った価値があると考えています。また、高品質で高品位なRIを製造できる技術を確立することにより、日本が核医学分野で世界をリードできる部分が必ず生まれてくると確信しています。

またQ19でお話しした通り、私はこれからのRI製造技術の応用先として、従来の医療分野だけでなく、伴侶動物を対象とした獣医療分野への展開にも強い期待を寄せています。近年はペットを家族同様に大切にする飼い主さんが増えており、実際、犬や猫の平均寿命が年々伸びていることが確かめられています。この結果、獣医療の分野においても、ヒトと同じく、高齢化に起因する疾患が増加しています。生物がたどる健康上の問題は、種差によらず同じということです。ウェルビーイングの観点からもヒトと動物の共生は、今後ますます重要な幸福指標のひとつになっていくと考えられます。すなわち、QOLの高い医療技術を種差によらず惜しみなく提供する社会文化の醸成とともに、それを実施できる技術基盤を新たに構築・拡大することが、さまざまな産業で成熟期を迎えている現在の日本が取り組むべき課題になると考えています。ペット医療の高度化が進んでいる今、がんなどの難治疾患を対象にした治療技術を導入することは、動物医療に革新的な進歩をもたらし、放射線関連産業の活性化にも貢献するでしょう。

現在の獣医療法では、治療に有用なRIを臨床応用することは想定されておらず、現実的には実施できない状況です。ペットが放射線治療を受けるということは、管理区域内でRI治療薬を投与され、一定期間入院した後、退院する必要があります。しかし、現行の獣医療法では、管理区域に入室した動物が再び管理区域外へ出ることが許される、動物に投与可能なRIはわずか5種類しかありません。いずれも診断用のRI(炭素11、窒素13、酸素15、フッ素18、およびテクネチウム99m)であり、治療用のRIが含まれていません。この退室基準の制定、つまり放射線の安全管理については、もっと科学的に納得できる規制の方法があると思っています。私たちは、獣医核医学の発展と推進のため、これらの合理的な規制実現に向けて活動をしていきたいと考えています。その結果、ペットに対しても核医学治療が安全で有効であることが広く一般に認知されれば、放射性治療薬のみならず、放射線やRIに対する理解や安心感も高まるでしょう。つまり、獣医療分野における核医学利用は、ヒトの医療分野へのRI治療導入を加速するための社会的理解を促すきっかけにもなりえますし、その逆も同じく、ヒトの臨床結果を動物へ応用できる治療例があるならば、積極的に応用展開するべきです。

現在、日本アイソトープ協会内に設置された委員会を中心に、獣医療分野での核医学導入を本格的に進めるための具体的な検討を進めています。私自身もこの取り組みを積極的に推進し、日本の核医学治療が医療分野、獣医療分野の双方で発展できるよう努めてまいりたいと考えています。

最後に、私個人として今後取り組みたい課題や目指している目標ですが、まずはAc-225を中心としたアルファ線核種の供給体制を早急に整備し、国内での臨床応用に向けた道筋を具体化していくことです。また同時に、獣医療分野への核医学導入を実現させ、その成功事例を日本から世界に発信することを目指しています。日本が世界の核医学やRI製造技術の分野で存在感を示し、RI技術を通じて人間と動物の健康と福祉に大きく貢献できるよう、引き続き研究・技術開発を精力的に進めてまいります。

専門領域に留まらず 周囲の領域とも連携を

Q21 最後にお聞きします。日本としてこれからの核医学分野を発展させていくためには、何が大切でしょうか?

【永津先生】

日本でこれから核医学の分野をシステムとして発展させていくためには、何よりも「総合的なバランス」が重要だと考えています。もちろん、世界最先端の製造技術や優れた放射性医薬品の開発、臨床応用といった個々の分野で突出することも非常に重要ですが、それだけでは本当に強固なシステムにはなりません。

核医学は極めて複合的な分野です。RIを製造する技術開発から始まり、それを医薬品化し、臨床応用のための基礎研究や動物試験、さらには臨床試験、規制面の承認プロセス、安全管理、放射線防護、さらには人材育成、施設整備、社会的理解まで、さまざまな要素が一体的に機能する必要があります。つまり、どれか一つだけが尖っているのではなく、全体が均等に成長することによって、はじめて日本としての総合力が高まり、持続的な発展が可能になるのではないでしょうか。

特に大切なのは、こうした複数の領域を「繋ぐ」ことです。例えば、RI製造技術が高度化しても、それを使う臨床研究者や病院の体制が整っていなければ意味がありません。逆に臨床現場が整備されていても、RI製造が追いついていなければ、あるいは法的な整備が整わなければ、治療技術を提供できません。そこで、RI製造、医薬品開発、臨床応用、規制対応、安全管理、そして社会への普及・理解促進を一体的に整備するエコシステムづくりが必要になります。

このためには、医療現場や獣医療分野、一般社会との連携を強化し、情報共有や共同研究、人材交流を促進するプラットフォームが重要になります。行政機関との連携においては、規制緩和や制度整備といったサポートも欠かせません。また、研究機関や企業、医療機関間の連携もさらに緊密化する必要があります。

そして、人材育成の面でも、研究者や技術者だけでなく、規制や安全管理を担う人材、医療現場でRIを扱う医師や技師、さらには社会への情報発信を担う専門家など、幅広い領域の人材育成が求められています。均等な成長を支えるための人材を総合的に育成していくことで、将来的にも持続可能なエコシステムが確立されると考えています。

最後に、こうした総合力の向上を進めるには、私たち研究者自身も広い視野を持ち、自分の専門領域だけに留まらず、周囲の領域との連携やコミュニケーションを積極的に図る必要があります。私自身もそのような意識を常に持ち続け、核医学という分野全体がバランスよく発展できるよう、引き続き努力を続けていきたいと思っています。■