福島大がシンポ、原子力災害発生後10年の環境修復から復興について議論

22 Oct 2021

福島大学は10月11、12日、国際シンポジウム「原発事故から10年後の福島の“森・川・海”と“食” ~復興に向けて残された課題~」を福島市内で開催(オンライン併用)。国内外専門家による口頭・ポスター発表に続き、12日には市民向けのセッションが行われ、学長の三浦浩喜氏は、開会挨拶の中で、2013年に設置された同学環境放射能研究所の「地域とともに歩む」強み・責務を改めて強調し、「福島の復興に向けた科学的知見や思いを皆様と共有したい」と先鞭を付けた。

森林の放射能汚染に関して、国立環境研究所福島地域協働研究拠点グループ長の林誠二氏は、宅地や農地と異なる環境修復の実態を説き、再生に向けたポイントとして、(1)森林生態系モデルの開発と活用、(2)地元が主導する地域資源としての活用、(3)将来の災害に対する備えとしての森林管理――をあげ、アカデミアによる積極的な参画の必要性を強調。河川における放射性物質の動態については、福島大環境放射能研究所特任助教の五十嵐康記氏が、阿武隈川での調査から、近年の水害や農作業による季節影響、中流部と上流部の濃度形成の違いなどを例示した。

また、福島大環境放射能研究所准教授の和田敏裕氏は、「海と川の魚は語る」と題し、水産物の放射能汚染の推移・分析結果から漁業復興に向けた課題を示唆。海産魚種の放射性セシウム濃度については、事故後の指数関数的な減少傾向を図示し、その要因として、(1)物理的な減衰、(2)浸透圧調節に伴うセシウムの能動的な排出、(3)底生生態系(エサ)におけるセシウム濃度の低下、(4)成長に伴うセシウム濃度の希釈、(5)魚類の世代交代、(6)魚類の季節的な移動――をあげた。一方で、淡水魚については、一部の水系で出荷制限が続いており、「事故による影響は内水面(河川・湖沼域)では長引いている」と指摘。同氏は、内水面魚種の放射性セシウム濃度が「特に2017年以降で低下が鈍っている」要因の解明に向け実施した赤宇木川(浪江町)のイワナ、ヤマメの分析結果から、エサとなる陸生昆虫からの放射性物質の取り込みが継続していることを示し、「除染の困難な森林生態系とのつながりが主要因」と述べた。

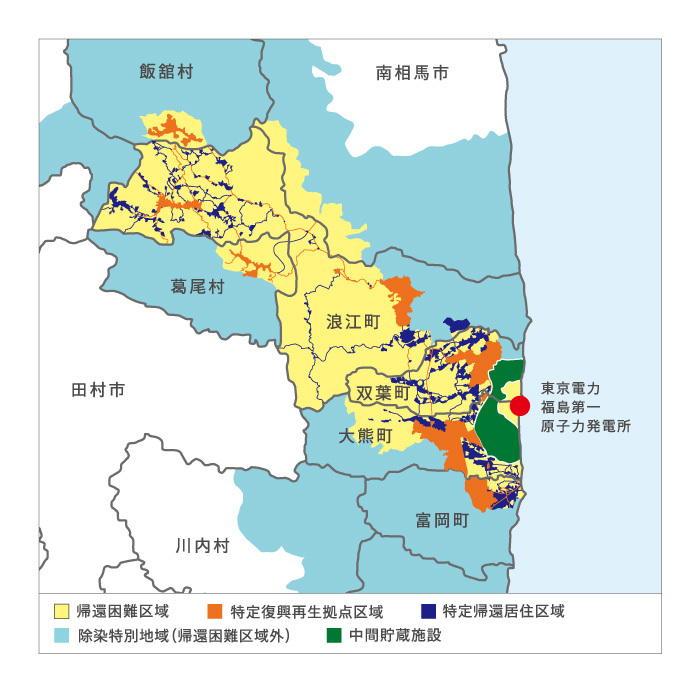

環境放射能に関する発表を受け、福島第一原子力発電所事故の発生直後から被災地支援に取り組んでいる長崎大学原爆後障害医療研究所教授の高村昇氏は、福島県の県民健康調査結果などから、「放射線に対する不安を持つ人は発災当初から減ってはきたものの、まだ一定数残っている」と、メンタルケアの課題を指摘。東日本大震災・原子力災害伝承館館長の立場から若者への啓発に努める同氏は、放射線に関する知識の普及とともに、「段々と事故を知らない世代も増えてくる」と、事故の記憶・教訓を次世代に伝えていくことの重要性を強調。さらに、浜通り地域8町村の今後の帰還者予測を示し、「事故後10年が経ち、自治体レベルで見て復興のフェーズが大きく異なっている。それぞれの地域に合った復興支援が求められており、住民と専門家が一体となった取組が必要となる」と訴えかけた。

総合討論では、市民・オンライン参加者も交え、福島第一原子力発電所のALPS(多核種除去設備)処理水取扱いに伴うトリチウムの影響、山菜類の安全性、福島産食品の流通回復に関する質疑応答が交わされたほか、今回シンポジウムのテーマに関連し「永遠に『復興』を言い続けるのか。復興のイメージとはどういうものか」という問いかけもあった。これに対し、「今回シンポの登壇者では一番若手。バブル景気を知らない」という五十嵐氏は、「今、日本全体をみても人口が毎年30万人ずつ減っており、これは福島市の人口に相当する。復興は、『元へ戻す』というより、『新しい概念を創っていく』ことではないか」と、今後もさらに議論を深めていく必要性を示唆した。