次世代放射光施設ナノテラスが本格始動

22 May 2024

1メートルの10億分の1というナノの世界を観察することができる世界最高水準の先端大型研究施設NanoTerasu(ナノテラス)が4月に始動し、5月18日に運用開始記念式典が宮城県仙台市のNanoTerasu実験ホールで開かれた。盛山正仁文科相や村井嘉浩宮城県知事、郡和子仙台市長らが出席した。

基礎科学をはじめとして、エネルギー、材料、デバイス、バイオ、食品など様々な産業領域において幅広く利用され、科学とイノベーションの両面を支えることが期待されており、盛山文科相は21日の定例会見で「学術界から産業界に至るまで幅広く利用され、イノベーションの創出に貢献することを期待する」と述べた。

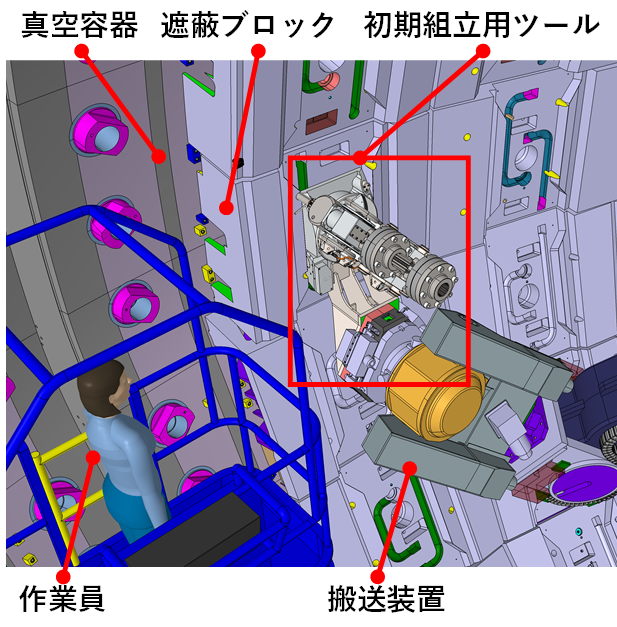

宮城県仙台市の東北大学青葉山新キャンパスに整備され、量子科学技術研究開発機構(QST)が地域パートナーの代表機関である一般財団法人光科学イノベーションセンター(PhoSIC)、利用促進にあたる高輝度高科学研究センター(JASRI)と共同で運営する。大きく分けて、線型加速器、蓄積リング、挿入光源、ビームラインの4つの装置により構成され、高精度の測定を可能とする放射光を発生する。

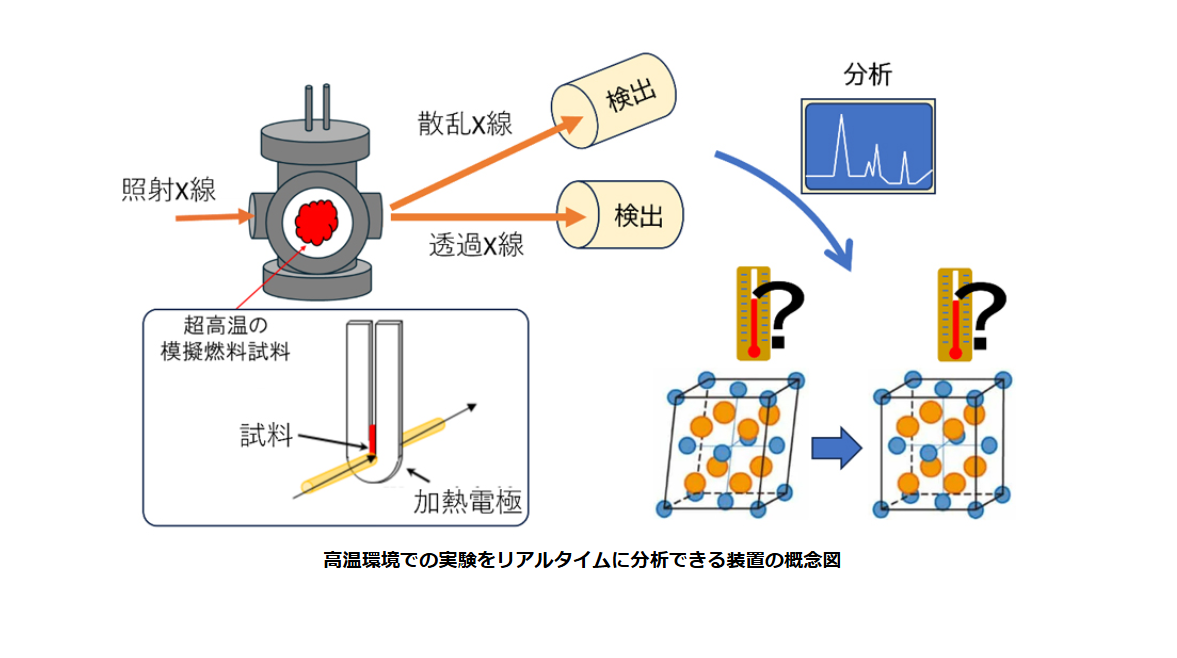

最先端の科学や産業利用で世界をリードするためには3GeV程度の軟X線領域での放射光施設が必要として建設、運用に至ったもので、軽元素を感度良く測定でき、従来の物質構造に加え、機能に影響を与える「電子状態」、「ダイナミクス」等の詳細な解析が可能という特徴がある。また物質表面の分析では、たんぱく質や触媒材料の表面で起こる化学反応の変化等の解析による創薬や新たな高活性触媒等の開発が、磁性・スピンの解析では、磁石やスピントロニクス素子等の研究開発が期待できる。今後、産業利用の面で新たな高性能・安価な触媒の開発、また創薬設計の合理化、さらに消費電力が課題になっているデータ記録媒体の省エネ化などに新境地を拓くためナノテラスが重要な役割を果たすものと期待されている。

科学技術・学術審議会の量子ビーム利用推進小委員会は17日、ナノテラス施設の計画的な増設について報告書を公表。フェーズⅠを整備期とし、フェーズⅡ、Ⅲと計画的にビームラインを増設・高度化し、今後の高度なニーズに応えていくことが望ましいとした。その際に各ビームラインの特徴や強みを分かりやすくユーザーに対して示す必要があるとし、自動化・遠隔化などの研究環境の整備、必要な人材の確保と育成も計画的に進めることが望ましいと提言している。

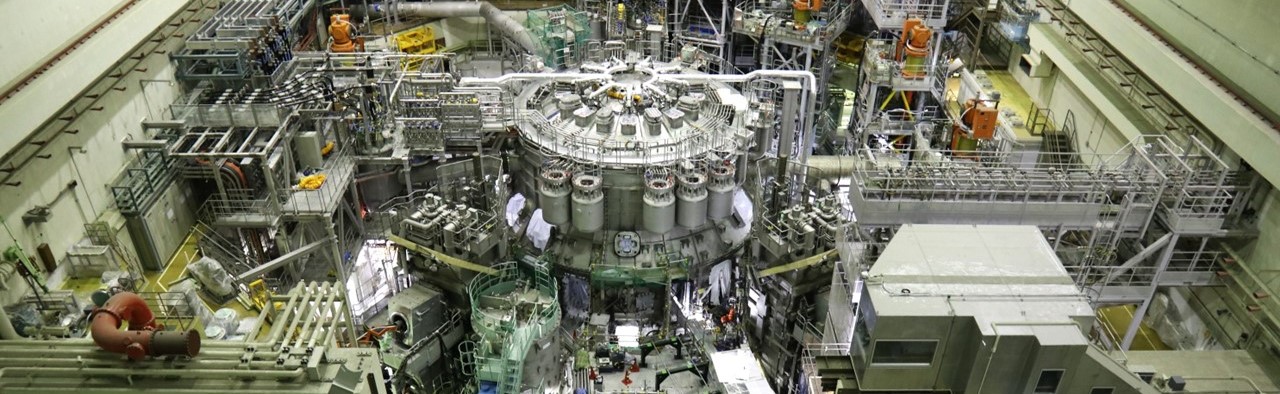

なお、大型放射光施設としては兵庫県の播磨科学公園都市に8GevのSPring-8があり、1997年10月から運用が開始されている。ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究に活用されており、理化学研究所のまとめでは総利用者約30万人、最高品質の低燃費タイヤや次世代の蓄電池開発などで多くの成果がみられている。一方で、すでに共用開始から25年余を経ており、施設の高度化も課題になっている。