原子力学会、福島第一処理水に関しオンラインセミナー開催

16 Jun 2021

原子力学会・中島会長(原子力学会ホームページより引用)

日本原子力学会は6月12日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関するオンラインセミナーを開催した。4月に「海洋放出を選択する」との政府による基本方針が決定されたのを受け、同学会は6月7日、「廃炉の円滑な遂行と地元産業の再生・コミュニティの復興」の総合的推進を妨げない考えから、科学的・技術的に実行可能でリスクの少ない選択肢として、できるだけ速やかな実施を提言する見解を発表。今回のセミナーは、見解を踏まえ、福島復興・廃炉推進に向けた36学協会連携の連絡会「ANFURD」との共催で行われたもの。

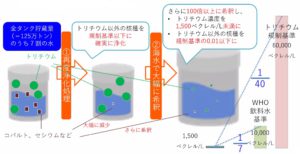

処理水の取扱いに関する政府の基本方針については、資源エネルギー庁原子力発電所事故収束対応室長の奥田修司氏が説明を行った。これを受け、原子力学会会長の中島健氏は、2年後を目途に開始される海洋放出に関し、処理水中に含まれるトリチウムの希釈濃度(WHO飲料水基準の約7分の1)と管理目標値(年間22兆ベクレル)を踏まえ、「完了まで40年程度はかかる」見通しから、今後の廃炉戦略構築に向けて課題となることを示唆。「ANFURD」では放射線被ばく・健康影響に係るリスクコミュニケーションなど、情報発信活動に取り組んでいるが、同氏は、地域社会の理解・合意形成の重要性を改めて強調する一方で、「風評被害について発信すること自体が却って風評被害の発端となっているのでは」とも懸念した。その上で、アカデミアの立場から、今後も原子力・放射線分野だけに留まらず、社会科学の専門家からも知見を受けるとともに、海外の学会とも連携しながら国・東京電力の取組を支援していく考えを述べた。

また、トリチウムの海洋拡散予測について、日本原子力研究開発機構システム計算科学センター副センター長の町田昌彦氏が研究成果を説明した。数理科学が専門の同氏は、自然発生、核実験、原子力施設に由来するトリチウムの沿岸/沖合での存在量を「ボロノイ分割法」と呼ばれる手法で調査・分析した評価結果を披露。同氏は、海洋放出の管理目標値(年間22兆ベクレル)は、調査で設定した一定のエリアの沖合における平均存在量(250兆ベクレル)の11分の1に過ぎず、「放出による福島沖合への影響は僅か」であることを説いた。加えて、過去には核実験に伴いトリチウムの存在量が基本方針に示す管理目標値を遥かに上回る時期もあったとしている。

風評被害対策については、社会学の立場から筑波大学社会学類准教授の五十嵐泰正氏が調査データや取材経験に基づき問題点を指摘した。同氏はまず、消費者庁が毎年実施する「風評被害に関する消費者意識の実態調査」結果を示し、福島県産品への忌避傾向が年々下がっている状況下、出荷制限体制・検査実施に係る認知度が最近1年間で大きく下落しているとして、「コロナの影響もあるが関心低下が極めて顕著に進んでおり、科学的な説明・啓発も時期を追うごとに効果が限定的になる」などと懸念。さらに、他の調査結果から、処理水が海洋放出された場合の福島県産海産物に対する購入の忌避傾向に関し、「2018年時点の2倍以下で、事故直後よりは低い」とした上で、いわゆる「買い控え」が長期化・固定化する市場的要因として、(1)取引順位の低下(代替産地の台頭)、(2)流通のスイッチングコスト(仕入産地を変える際のバイヤー交渉)、(3)関連業者の廃業、(4)過剰な忖度(取引先・贈答先に対するネガティブ評価)――をあげた。流通量が低迷する懸念に関しては、都内大手スーパーによる福島県産品販売促進イベントでの「売れ行きは良好でリピーターも多いが、十分な供給量がなく安定して売り場を作れず、取組店舗を増やせない」といった現場の声を例示。五十嵐氏は、「販路を絶対に閉ざさない」覚悟で、適切な供給量を維持し消費者に近いところからコミュニケーション促進を図っていく必要性を強調した。