「第7次エネルギー基本計画」が2月18日、閣議決定された。これに先立ち、原子力委員会は2月12日、同計画案への見解を発表している。同委による見解は、2023年2月に取りまとめた「原子力利用に関する基本的考え方」をベースとしている。総論として、「福島の復興・再生と原子力政策」、「脱炭素電源としての原子力発電の位置付け」を標榜。原子力関係者に対し、「原子力災害の反省と教訓を決して形骸化せずに、放射線リスクへの懸念を含む不信・不安に対して真摯に向き合い、その払拭に向けた取組を一層進め、社会の信頼回復が引き続き重要」と、訴えかけている。さらに、原子力エネルギー利用について、「再エネか原子力かといった二項対立的な議論ではなく、ともに最大限活用していくことが極めて重要である」と明記されたことを評価。その上で、「2040年に向けた政策対応」として、 (1)原子力政策の出発点-福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた不断の安全性追求 (2)立地地域との共生・国民各層とのコミュニケーション (3)核燃料サイクルの推進 (4)円滑かつ着実な廃炉の推進 (5)高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた取組の抜本強化 (6)既設炉の最大限活用 (7)次世代革新炉の開発・設置 (8)持続的な活用への環境整備、サプライチェーン・人材の維持・強化 (9)国際的な共通課題の解決への貢献――の各論について、記述内容を評価し見解を述べている。既設炉の再稼働も進み、50年超運転プラントも出てきた。これに関し、「トラブル低減に向けた技術的な取組を強化し、既設炉における設備利用率を向上させるべき」と期待。次世代革新炉の開発に向けて、原子力委員会では最近の公開会合で大手メーカー3社より、ヒアリングを行っているが、実用化に向けた長期間のリードタイムを考慮し「国は具体的なプロセスを明確にすべき」と要望。さらに、サプライチェーン・人材の維持・強化に関し、「原子力サプライチェーンプラットフォーム」を通じた事業継承支援、部品・素材の供給途絶対策などの重要性を強調。OECD/NEAなどの国際機関が取り組む原子力分野における女性活躍支援にも触れ、「日本の原子力産業においても、多様な人材が活躍できるよう、ジェンダーバランスの改善に向けた取組を含め、各世代、性別、分野の能力が発揮できる環境を整備すること」との期待を述べている。

21 Feb 2025

2131

鹿児島県立霧島高等学校は、霧島温泉駅から徒歩8分の、霧島連山のふもとにある機械科と総合学科を併設した、小規模ながら特色ある学校だ。1学年は約40名、現在の全校生徒は104名。機械科の生徒は学年によって9〜18名と変動するが、毎年約10名が入学し、ものづくりの技術を学んでいる。同校校長の横山謙二先生は、「規模は小さいかもしれないが、自慢の先生や生徒が揃っている」と誇らしげに語る。霧島高校の機械科では、福井南高等学校からの声がけをきっかけに、クリアランス金属の活用をテーマにした教育活動をスタートさせた。新たに独自の取り組みを始めた霧島高校の姿を追った。地元で考える資源活用:「クリアランス金属」をどう活かすか霧島高校では、クリアランス金属の可能性を探る実践的な学習を進めている。 その一環として、地元の製造業との連携も視野に入れながら、金属の加工や再利用について学ぶ機会を設けた。「金属を溶かして加工するには、どんな技術が必要か?」「鹿児島にはどのような鋳造・金属加工の企業があるか?」 生徒たちは、こうした疑問を持ち、地域産業と結びつけながら学びを深めている。しかし、クリアランス金属の利用には社会的な理解が不可欠である。再利用には安全基準が設けられているものの、「放射性物質由来」というイメージが社会に与える影響は小さくない。「データでは安全と示されているが、人々の感情はどうか?」「私たちが地域にこの金属を使った製品を設置しようとしたら、受け入れられるのか?」こうした問いを持ち、霧島高校の生徒たちは、「科学的根拠」と「社会的合意」の両面から課題に取り組んでいる。今回の取り組みの代表格は、霧島高校3年生の東條誠くん。「最初は単に『原発由来の金属』というイメージだけだったんです。でも、実際に触れてみると、単なる“危ないもの"ではなく、どう活用するかが大事なんだと気づきました。 放射線とは何か? クリアランスレベルとは? そうしたことを知るうちに、単なる賛成・反対では語れない問題だと分かりました。」 (東條くん)東條くんは、今春から海上自衛隊に入隊する予定だ。「海自に入っても、今回の経験をみんなに伝えたいし、もっと原子力発電所を見学してみたいと思っています。」(同)技術の習得だけでなく、考え方にも変化が生まれた。「このプロジェクトを通じて、“原発は危ない"という単純な考え方から、“じゃあその後の処理はどうするのか"という視点に変わりました。つまり、原発の是非だけでなく、“出たものをどうするか"という考え方が大事だと実感しました。」 (同)社会的合意形成への挑戦:「地層処分」問題をどう考えるか霧島高校では、今回のクリアランス金属の活用以前から、放射性廃棄物の地層処分問題などエネルギー教育にも力を入れている。この授業の中心にいるのが、冨ヶ原健介先生だ。冨ヶ原先生の指導のもと、生徒たちは科学的視点だけでなく、倫理や政策決定の側面にも目を向け、総合的な判断力を養っている。「社会の中で合意形成がどのように行われるのかを、生徒たちに体験してもらいたい」と、冨ヶ原先生は、「誰がなぜゲーム」と呼ばれるシミュレーションを授業に取り入れた。このゲームでは、「国民」「地域住民」「政策決定者」などの役割を生徒が演じ、それぞれの立場から地層処分問題に向き合う。「どうして廃棄物の処分のことをきちんと考えずに、原発を使い始めたのか?」ある生徒の言葉に、冨ヶ原先生は「なるほど、鋭い指摘だ」と頷いた。そして語りかける。「でも実際に周りを見てごらん。何か新しいことを始めると、必ずその後から問題が出てくるものなんだ。私たちはコロナ騒動でそれを経験したばかりだよ」技術の発展は、常に未知の課題を伴う。冨ヶ原先生は授業の中で、「意思決定のプロセスを理解することが重要」だと強調している。単なる賛否ではなく、どのように社会的な合意を形成し、持続可能な解決策を見出していくかを生徒たちは学んでいる。生徒が伝える技術:「浮かぶボール」の工作指導霧島高校の生徒たちは、学んだ技術を次世代へとつなぐ活動にも取り組んでいる。小学生に科学の面白さをどう伝えるか? その試みの一つが、小中学生を対象にした「浮かぶボール」工作指導だ。これは、アルミ空き缶とペットボトル、ストローを使い、息を吹きかけることで正二十面体のアルミのボールが浮き上がるというシンプルな実験だが、空気の流れや物理の原理を体感できる教材となる。指導を通して生徒たちは、自分が理解していることを“相手に伝える”難しさを実感するのだという。冨ヶ原先生は、「技術を学ぶことはもちろん重要だが、それ以上に、それを社会とどうつなげるかが大事だ」と語る。この経験を通じて、生徒たちは「科学の面白さを伝えるスキル」「相手の理解度を考えながら説明する力」といったコミュニケーション力を育んでいく。先ほどの東條くんも「浮かぶボール」の工作指導を経験し、「教えることの難しさ」を実感したという。「最初は、ただ説明すればいいと思っていました。でも、小学生の理解度は一人ひとり違う。ある子には伝わるけど、別の子には全然伝わらない。 どう説明すれば分かりやすいか、相手に合わせた伝え方を考えることが大事だと学びました」(東條くん)そして指導を通じて、自分自身の成長も感じたという。「小学生って本当に純粋で、『これは何?』『なんでこうなるの?』と、食い気味に質問してくるんです。 それに答えていくうちに、自分もより深く理解できるようになった気がします」(東條くん)霧島高校の挑戦が示す 教育の可能性今回の取り組みを通じて、霧島高校の生徒たちは、「科学技術を学ぶだけでなく、それを社会にどう活かすか」「賛否が分かれる問題について、どのように合意形成を進めるか」━━を実践的に学んでいる。単なる知識の習得ではなく、「地域の課題に対して、自分たちがどう関われるか?」を考える姿勢が養われているのが、霧島高校の教育の大きな特徴だ。今後、この学びの成果がどのように社会へ広がっていくのか、注目していきたい。

21 Feb 2025

1683

原子力規制委員会は2月19日の定例会合で、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に係る審査及び検査の改善策について了承した。〈資料は こちら〉これまでの審査の実績や実施計画の現状を踏まえて、他施設での実績を踏まえ審査に係るガイドを策定するなど、効率的・効果的な安全規制を実施するのがねらい。 これに先立ち、福島第一原子力発電所の廃炉に係るリスク低減などについて審議する同委の「特定原子力施設監視・評価検討会」で、2月17日、原子力規制庁は、東京電力へのヒアリングも実施し、改善要望事項を聞いた上、リスク情報を活用した合理的な手法の導入などを含む改善策を整理し説明。 それによると、審査に係るガイドには、これまでの技術会合等で議論されてきた認可基準適合性を確認する方法の具体例や、審査の実績を踏まえた実施計画の記載事項、「運転上の制限(LCO)」の名称及び設定すべき項目の選定の考え方を盛り込むとされた。 検査関係の改善については、溶接検査を使用前検査の一部として実施、また過去に実績のある設備でリスクが低いものは使用前検査を不要とするなど合理化を図ることが改善方針のポイント。 その中で、19日の定例会合では、他施設での原子力規制検査の定着を踏まえた「短期的な改善策」について規制庁より諮られ、了承された。安全にフォーカスし改善活動を事業者と規制側の双方で行う原子力規制検査の実績等を踏まえ、有効な評価手法の導入をさらに進め、監視領域を設けて効果的かつ効率的な監視を行うことや、検査指摘事項の評価に重要度評価を導入するなど、合理的な検査の手法に改善していくもの。一方で、福島第一原子力発電所の廃炉を担務する伴信彦委員は、これまでも震度計の取扱いで「不備を知っていて対応しなかった」ことなどに対し厳しい指摘をしてきた。今回了承された検査指摘事項の重要度評価では、当面のすべての指摘事項に対する「重要度評価・規制措置会合(SERP 会合)」や、意図的な不正行為等に対する深刻度評価も導入することとなっている。規制庁は今後、審査ガイド及び検査の枠組みに係る規則等の改正に関する検討を進め、2025年度内に順次、改正案等を規制委に付議する方針だ。 2月17日に行われた検討会に有識者委員として出席した大熊町商工会会長の蜂須賀禮子氏は、これまでも議論されてきた福島第一原子力発電所におけるリスク低減マップなどを踏まえ、今後の原子力規制検査に関し、通常の原子力施設とは異なる特性に言及した上で、「不思議に思ったことがあればまずは立ち戻るべき」と述べ、工程ありきではなく総合的に安全が確保されることを、地域の立場から要望している。

20 Feb 2025

1584

東京で2月13~16日、高校生を対象とした科学リテラシー向上へ向けたユニークな活動が紹介された。京都大学複合原子力科学研究所の中村秀仁助教が主導する「Nプロジェクト」が、TIB(Tokyo Innovation Base、東京・千代田区)で開かれたイベントに出展したもの。「Nプロジェクト」は、中村助教の発案で2023年春から始動した取り組みで、大阪高等学校の約2,000人の生徒を対象に、文系・理系を問わず科学リテラシーの向上を目指している。スマホアプリを活用した参加型授業など、生徒たちが主体的に取り組めるよう、さまざまな工夫が凝らされている。同プロジェクト最大の特徴は、生徒一人ひとりが学んだことをスケッチブックにまとめ、市民に向けて発表する機会を多く設けているという点にある。アウトプットを繰り返すことで、知識の定着を図るためのものであるが、発表の場では、熱心に説明する子供たちの姿に関心を持ち、足を止める女性が多く見られたという。この取り組みは、次世代層だけでなく、女性層における先端科学の理解促進にもつながっていると、中村助教は指摘する。このイベントは、8月14~19日に大阪・関西万博会場で開催される「わたしとみらい、つながるサイエンス展((産官学連携研究プロジェクトの成果や活動を国内外に広く発信するイベント。8月14~19日の6日間、大阪・関西万博の会場で開催予定。))」(主催:文部科学省)の展示を、一足先に体験できる場として企画されたもの。生徒たちは、「身の回りの放射線」や、「医療分野で活用されている放射線」など、さまざまなテーマについてまとめたスケッチブックを手に持ち、来場者に向けて発表した。14日には、阿部俊子文部科学大臣もブースを訪問。中村助教より参加型授業を模した2択クイズ形式でプロジェクトの紹介を受け、興味深そうに耳を傾けていた。大阪高校2年生の坂部偉吹さんは、Nプロジェクトを通して、「電球はどのような仕組みで光るのか」など、日常の中で疑問を見つけ、それを調べる習慣がついたと話す。また、そうして学んだことを人に伝えることの楽しさを実感し、積極的に発表の場に参加するようにしているという。同校1年生の山守若葉さんは、今回のイベントでの発表を通じて、来場者からたくさん褒めてもらうことができ、「嬉しい、楽しい、といったプラスな気持ちでいっぱい」と笑顔で感想を話した。中村助教は、同サイエンス展への参加を通じ、「生徒たちには、多くの方と対話し、社会とのつながりを感じると共に、自分たちの取り組みが社会に通用する素晴らしいものであることを実感してほしい」と期待を寄せた。

20 Feb 2025

2087

電気事業連合会の林欣吾会長は2月18日、同日閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」、「GX2040ビジョン」、「地球温暖化対策計画」について、「わが国のエネルギー政策の強い決意が示されており、大変意義のあるもの」とするコメントを発表した。エネルギー基本計画の改定は、2021年10月以来となるが、「エネルギー安全保障と安定供給を第一に据えた上で、脱炭素に向けた野心的なビジョンの完遂と様々な不確実性がある中で経済成長を目指すため、使える技術はすべて活用するという現実的な方針が提示された」ものと、高く評価している。原子力については、2040年以降の設備容量減少を見据え、「いずれは新増設が必要」と標榜。サプライチェーンや技術・人材を維持確保するため、開発目標の設定や、廃炉を決定した発電所を有する事業者のサイト内での建て替えに限定しない開発・設置の必要性を訴えている。

19 Feb 2025

4450

「第7次エネルギー基本計画」が2月18日、閣議決定された。エネルギー基本計画の改定は、2021年10月以来のこと。現行計画の策定以降、徹底した省エネ、安全性の確保を大前提とした原子力発電所の再稼働に向けての取組が進展。海外では、ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化など、エネルギー安全保障に係る地政学的リスクも高まってきた。こうしたエネルギーをめぐる国内外の情勢変化を踏まえ、総合資源エネルギー調査会では、2024年5月よりエネルギー基本計画の改定に向け検討に着手。経済団体や消費者団体などからのヒアリング、電源別のコスト評価などを踏まえ、同年12月に原案を提示。その後、1か月間のパブリックコメントに付せられた。新たなエネルギー基本計画では、「福島第一原子力発電所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じ取り組む」ことをあらためて原点に据えた上で、「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)を基本的視点として掲げている。原子力に関しては、「優れた安定供給性、技術自給率を有し、他電源とそん色ないコスト水準で変動も少なく、一定の出力で安定的に発電可能」とのメリットを強調。立地地域との共生、国民各層とのコミュニケーションの深化・充実、バックエンドプロセスの加速化、再稼働の加速に官民挙げて取り組むとしている。東日本大震災以降策定の基本計画で記載されてきた「原発依存度の可能な限りの低減」との文言は削除。新増設・リプレースについては、「廃炉を決定した原子力を有する事業者の原子力発電所サイト内での、次世代革新炉への建て替えを対象」に具体化していくとされた。また、今回のエネルギー基本計画の裏付けとして、2040年のエネルギー需給見通しが「関連資料」として示されており、発電電力量は1.1~1.2兆kWh程度、電源構成は、再生可能エネルギーが4~5割程度、原子力が2割程度、火力が3~4割程度などとなっている。武藤容治経済産業相は2月18日の閣議後記者会見で、パブリックコメントで原子力の推進に慎重な意見も多かったのではとの問いに対し、原案に「安全性やバックエンドの進捗に関する懸念の声があることを真摯に受け止める必要がある」との追記を行ったなどと説明。加えて、合計で4万件を超える意見が寄せられたことについて、「国民の強い関心の現れ」と受け止め、引き続き国民生活や経済活動の基盤となるエネルギー政策を着実に進めていく考えを強調した。同日、新たなエネルギー基本計画とともに、地球温暖化対策計画も含めた2040年頃の日本の産業構造を標榜する国家戦略パッケージ「GX2040ビジョン」も閣議決定されている。

18 Feb 2025

10367

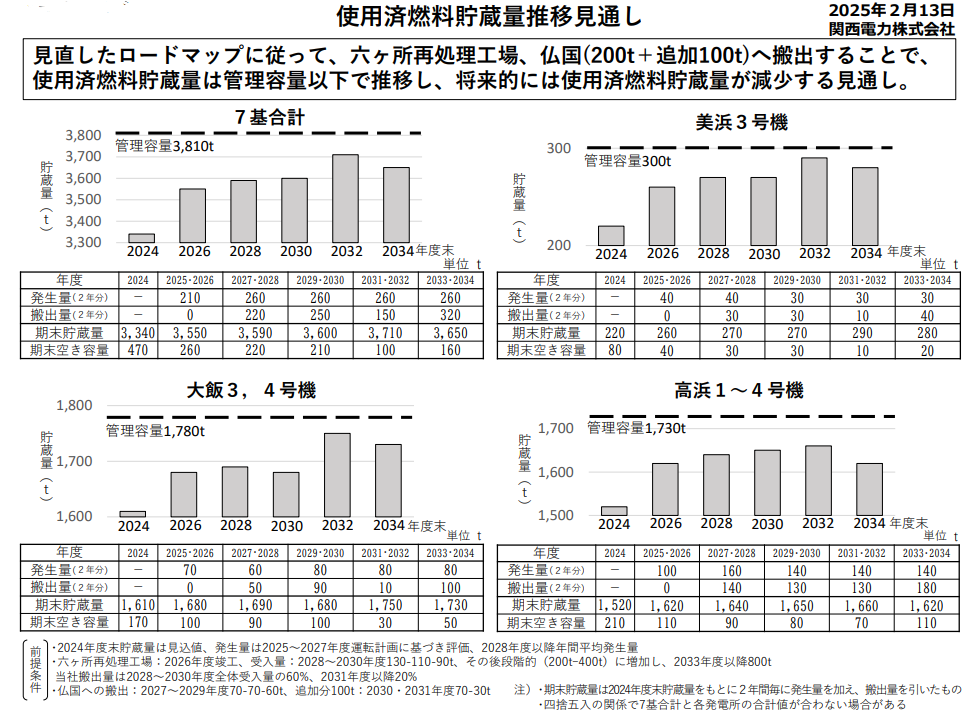

関西電力は2月13日、「使用済燃料対策ロードマップ」の見直しを発表した。核燃料サイクルの推進に向け、使用済み燃料の搬出を「確実に進めていく」としている。同社では、今秋にも50年超運転に入る高浜発電所2号機が2023年10月に営業運転を再開しており、計7基の原子力発電プラントが新規制基準をクリアし稼働中だ。そのうち、高浜発電所3・4号機では、使用済み燃料を再処理して得られるMOX燃料を使った発電(プルサーマル)が行われている。同月、関西電力は、使用済みMOX燃料の再処理実証研究のため、2027~29年度に高浜発電所の使用済み燃料約200トンをフランス・オラノ社に搬出することを含む「使用済燃料対策ロードマップ」を策定した。今回のロードマップ見直しは、関西電力として、六ヶ所再処理工場の早期竣工(2026年度中を目標)に向けて、審査・検査に対応する人材をさらに確保する必要性を第一に掲げた上で、2027年度からの再処理開始、2028年度からの使用済み燃料受入れ開始を目途に、2030年度までに使用済み燃料198トン(100万kW級PWR10年間運転分にほぼ相当)を搬出するとしている。また、使用済みMOX燃料の再処理実証研究に向け、2023年策定のロードマップで「フランスへの積み増しを検討」とされていたが、データの充実化が必要となったことから、さらに200トンの搬出容量枠を確保し、そのうち2030年度より100トンを搬出することとされた。関西電力は2021年2月に、福井県に対し、使用済み燃料の県外への中間貯蔵について、「2023年末までに計画地点を確保できるまでの間、美浜3号機、高浜1・2号機の運転は実施しない」と報告したが、2023年10月策定のロードマップで、使用済みMOX燃料のフランスへの搬出、乾式貯蔵施設の設置など、核燃料サイクルの取組を着実に図っていくこととし、県から容認を受けていた。乾式貯蔵施設に関しては、「発電所からの将来の搬出に備えて発電所構内に設置するもの」として、2024年2月に、美浜、高浜、大飯の各サイトにおける設置計画について、立地自治体に対し「事前了解願い」を提出している。 見直し後のロードマップに従い、使用済み燃料の貯蔵量は、2032年度末にピークに達するものの、六ヶ所再処理工場とフランスへの搬出により、管理容量以下で推移するとみられている。

14 Feb 2025

3844

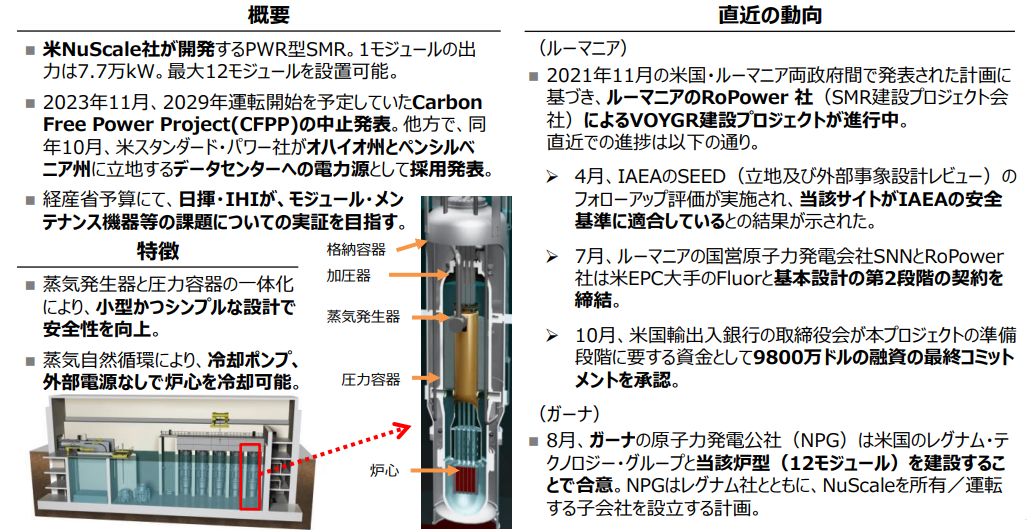

IHIは2月5日、ルーマニア南部ドイチェシュテイの石炭火力発電所跡地に計画されている米国ニュースケール社製SMR(小型モジュール炉)建設プロジェクトにおいて、原子炉建屋の壁となる鋼製モジュールのモックアップ製作を、同プロジェクトを共同推進するサムソンC&T社より受注したと発表した。〈IHI発表資料は こちら〉同プロジェクトは、石炭火力発電所の跡地にSMR6基からなる「VOYGR-6」を建設するもの。海外向けPWRの鋼製モジュールを供給した実績のあるIHIは、今回のモックアップ製作により、ルーマニア南部ドゥンボビツア県のドイチェシュテイで13年前に閉鎖された旧・石炭火力発電所サイトに、出力7.7万kWの「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」を6基備えた「VOYGR-6」(合計出力46.2万kW)の建設を計画。現在、サイト準備が進められている。鋼製モジュール製作の工程を検証することで、建設工事の工期短縮にも期待を寄せている。モックアップ製作は、同社横浜工場で行い、2025年4月までに完了する予定。IHIでは、2021年度に米国ニュースケール社に出資を決定。SMR実現に向けた技術開発に取り組んでいる。長年培ってきた原子炉の主要容器の製作経験と技術力を活かし、今後もSMRを始めとする原子力発電事業を通じ、カーボンニュートラルの実現に貢献していくとしている。同プロジェクトは、ルーマニアの国営原子力発電会社であるニュークリアエレクトリカ(SNN)と民間エネルギー企業のノバ・パワー&ガス社の合弁企業であるロパワー・ニュークリア(RoPower Nuclear)社を中心に進められている。「VOYGR」は、蒸気発生器と圧力容器の一体化により、小型かつシンプルな設計で安全性を向上させている。ルーマニアでは、事業計画段階から、建設を見据えた基本設計の契約締結など、進捗があったほか、新興国としてガーナでも建設計画の動きがある。

13 Feb 2025

2815

新潟県の花角英世知事は2月12日の定例記者会見で、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に言及した。県の次年度予算案他について説明した上で、記者団からの質問に応えたもの。資源エネルギー庁では、昨年12月10日の十日町市を皮切りに、柏崎刈羽7号機の審査進捗をとらえ、「THINK!ニッポンのエネルギー」と題し、日本の未来のエネルギーについて考える地元説明会を行った。同機の新規制基準に係る審査は2017年12月に原子炉設置変更許可に至っている。その後に発覚した核物質防護事案に伴う追加検査および東京電力に対する適格性判断の再確認も2023年12月に完了した。2024年に入ってからは、IAEA専門家チームによる視察、東京電力や新潟県による説明会が開催されており、再稼働に向けて、現在、県の判断が焦点となっている。会見の中で、花角知事は、県内28市町村で開催されたエネ庁による説明会が、2月7日の湯沢町で終了し、今後の対応について問われたのに対し、「報告を逐次受けているわけではないが、国が前面に立って地元の理解を得ようとすることの現れ」と、一定の理解を示した。一方で、「時間と場所を限定した説明会はやはり難しい」とも述べ、住民理解を集約していくことの困難さを示唆。再稼働の判断材料ともされる県の技術委員会からは、間もなく最終報告書が提出される見込みだが、「受け取ってからしっかり話を聞く」と、予断を持たない姿勢を示した。知事は、住民避難の課題に関し、先に原子力規制委員会の検討チームで取りまとめられた報告書案にも触れ、「順次、国との協議の中で示されていく」と述べた上で、再稼働の判断について具体的な時期は示さなかった。住民避難に関しては、資源エネルギー庁、内閣府(原子力防災)、国土交通省、新潟県による「原子力災害時の住民避難を円滑にするための避難路の整備促進に向けた協議の枠組み」会合が昨秋より行われている。

12 Feb 2025

7244

日本原子力研究開発機構は2月4日、花崗岩、堆積岩の岩盤をそれぞれ対象とした地下研究施設となる瑞浪超深地層研究所、幌延深地層研究センターを活用し、地下の未知微生物の働きを解明したと発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉原子力機構はこれまで、鉱山跡地なども利用し水文学的見地などから地質調査に取り組んでおり、他組織との共同も得たその成果は高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発にも貢献。その中で、地下深部には豊富な生命体が存在することが近年の研究によりわかってきたものの、そこに生きているごく微小サイズの「微生物」の働きは解明されていなかった。本研究では、地下に生息する微生物群集を「微生物コミュニティ」と称し、数年間にわたりその代謝反応を網羅的に解析。深度140~400mの地下環境から地下水を定期的に採取し、地下水中の微生物が持つ遺伝子情報を「メタゲノム解析」と呼ばれる手法を用いて継続調査した。その結果、花崗岩環境からは、細菌群および古細菌群が高い割合で存在し、深度が深くなるにつれ、その割合が減少する傾向が示された一方、堆積岩環境では、細菌群の検出割合は非常に低いものの、古細菌群の中で例外的にアミノ酸や脂質などを合成するものが約90%存在することが示され、花崗岩と堆積岩とで「微生物コミュニティ」の組成が異なることがわかった。また、幌延の堆積岩地下では、鉄、有機物やCO2が豊富なことに起因する微生物にとって有用な代謝反応に伴い、「水素やCO2などの地下環境に共通した物質が主なエネルギー源として利用されている」と述べている。高レベル放射性廃棄物の地層処分は地下300m以深に施設を建設することとなっている。原子力機構では、「微生物コミュニティの特性から、地下水の流れが非常に遅い環境においては、地下環境が長期にわたって安定している」と結論付けている。今後、地層中での放射性核種の移行解明に向け、微生物の遺伝子情報も踏まえ、地層処分システムの安全性に対する信頼度向上を図るとともに、地下水汚染などの環境問題の解決や、地下微生物研究が、抗生物質や酵素などの新しい医薬品・食品の開発に役立つ可能性も見据え、幅広い分野における発展や社会的に重要な問題の解決に貢献していくことを期待している。

05 Feb 2025

1984

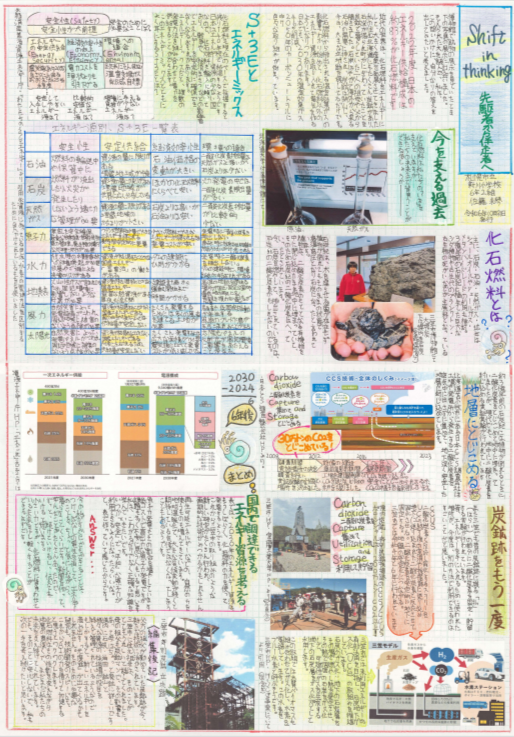

資源エネルギー庁は2月3日、小学校高学年を対象とした「かべ新聞コンテスト」の2024年度優秀作品を発表した。エネルギー教育推進事業の一環として継続的に行われているもので、「わたしたちのくらしとエネルギー」をテーマとする自由研究を「かべ新聞」の形にまとめた作品を募り審査。最優秀賞は、佐藤未琴さん(札幌市立新川小学校6年)の「Shift in thinking 先駆者から伴走者へ」、海津奏太さん(新潟市立濁川小学校5年)の「生き物と僕たちの未来新聞」が受賞した。佐藤さんは、かつて地元の北海道に多く存在した炭鉱に着目。自身の祖父も三笠市の炭鉱で働いていたという。石炭は、戦後日本の高度経済成長を支えてきたエネルギーの「先駆者」といえるが、作品ではまず、「石油の需要に押され炭鉱は閉山し、今は大きな立坑跡を残しているだけ」と、問題提起。将来のエネルギーを見据え、「化石燃料から排出される温室効果ガスの影響もわかり始めて、化石燃料以外のエネルギー資源を取り入れて電気を作るようになりつつあります」と、エネルギー利用と環境保全の関連にも触れた上で、エネルギー源別の「S+3E」に係る現状を調べ上げ作表した。石炭については、家族の保管していた石炭試料からの話をもとに関心を深め、「ほかの化石燃料にくらべて安い」と、経済効率性のメリットをあげる一方で、「CO2排出量が多い」といった環境適合性の課題も指摘。原子力については、「長時間安定的に発電できる」、「発電時にCO2を排出しない」と述べている。今の小学生はもう福島第一原子力発電所事故の発生時を知らない世代だ。佐藤さんは、「国内で調達できるエネルギー資源を考える」と、エネルギー自給の重要性を強調。その中で、原子力発電については、「課題も多く不安に思う人もいると思います。私は、こわがるだけでなく正確な知識を学んでいきたいと思います」と、さらに学んでいく意欲を示している。かべ新聞では、結論として、「2030年のエネルギー資源は、もうしばらく化石燃料の力を使って発電するようです」と、多様なエネルギー需給の選択肢を考え続けていく必要性を示唆。佐藤さんは、「化石の博物館」と呼ばれる三笠市立博物館を見学し、炭鉱跡地でCCUS(CO2回収・有効利用・貯留)の実証が行われていることを知る。「炭鉱跡をもう一度」との見出しを掲げ、「昔、エネルギーを手に入れるために使われた場所が、今度は別の方法で利用できるのはすごいこと」と述べ、今でも石炭はエネルギーの「伴走者」であることを強く訴えている。本作品に対し、審査委員長の講評では、「化石燃料の利用の変遷を踏まえながら、現在のエネルギー利用を捉え、その上で未来を考えるというしっかりした構成だ」と評価している。学校賞を受賞した札幌市立桑園小学校からは6作品が入賞。食とエネルギーの関係や、雪を利用したエネルギーに係る研究もあった。原子力発電所の立地市町村では、美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」の支援による美浜町立美浜中央小学校・同美浜東小学校の生徒の共同作品が特別賞を受賞した。

04 Feb 2025

1753

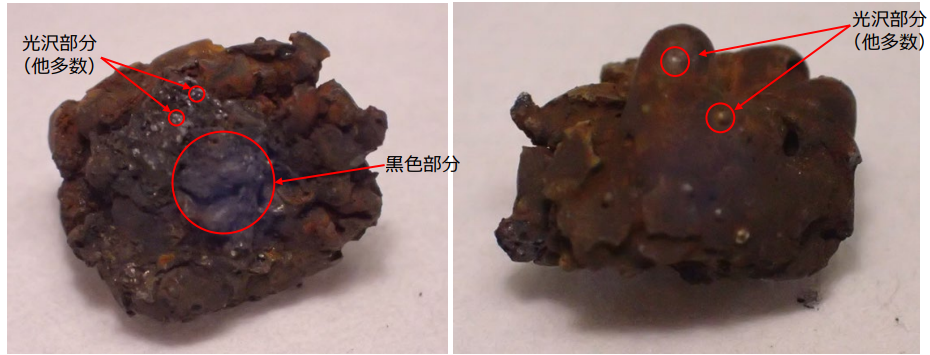

福島第一原子力発電所2号機における燃料デブリの非破壊分析結果が1月30日に発表された。〈原子力機構他発表資料は こちら〉燃料デブリは2024年11月、試験的取り出し作業により採取されたもので、日本原子力研究開発機構の大洗原子力工学研究所が受入れ。日本核燃料開発などの分析機関とともに、今後の本格的な燃料デブリ取り出しの具体的検討に向け、詳細分析が開始されていた。〈既報〉受け入れた燃料デブリサンプルは、不均一で全体的に赤褐色を呈しており、表面の一部に黒色、光沢の領域が認められ、大きさは約9mm×約7mm。これまでの分析で、全体的に形状および計測値が均一ではなく、空隙が広く分散し、ウランなどの燃料成分が含まれることがわかっている。今回、原子力機構が新たに発表したのは、SEM-WDXと呼ばれる手法を用いた元素分布の面的分析結果。燃料デブリサンプル表面上の5視野を選定し、元素分布の測定を行ったところ、どの視野においてもウランおよび鉄が観察され、ウランがサンプル表面に広く分布しているものと考察している。この他、燃料被覆管・構造材などの成分とみられるジルコニウム、クロム、ニッケルや、海水由来とみられるケイ素、カルシウム、マグネシウムも観察された。今後、半年から1年程度をかけ、破壊分析も実施し、燃料デブリ内部の組成、結晶構造などの性状を詳細に評価した上で、分析結果の取りまとめを行う計画だ。原子力機構では1月22日までに、燃料デブリサンプルを破砕し、微小結晶構造の分析のため、大型放射光施設「SPring-8」に輸送。同機構原子力科学研究所(東海村)も化学分析を行う。燃料デブリ分析に向けた取組は、特設サイトで公開している。東京電力は今春にも追加の燃料デブリ採取に着手する予定。

31 Jan 2025

2555

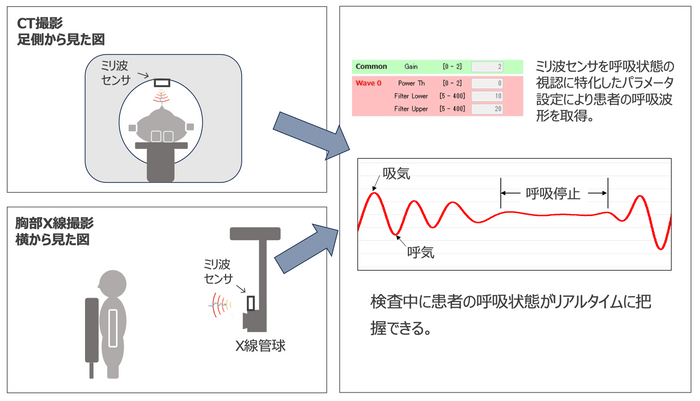

近畿大学の研究グループは1月28日、胸部のX線撮影やCT検査での呼吸状態を、非接触で確認できる新たなシステムを発表した。〈近畿大資料は こちら〉電子部品メーカーのSMKとの共同により、「ミリ波」と呼ばれる波長数mm程度で微細振動を検知できる電磁波を用いて可能にしたもの。近畿大医学部の研究グループは、この「ミリ波」を使用したセンサーが比較的安価で、ペットの体調管理、高温環境下における工場設備の監視、防犯システム、自動車の安全装置など、人目につかないところで広範に利用されていることに着目。SMKが開発した「ミリ波センサー」による呼吸波形の計測を、ボランティア20人の協力を得て実施した。被験者の胸腹部にミリ波を照射し、その反射波から呼吸による体表面の動きを波形として取得した上で、従来法と比較した結果、これまで計測が困難であった乳幼児の呼吸状態も正確に検出できたほか、CT撮影時の仰向け状態や、X線撮影時の立位の状態の双方で、安定した測定が可能なことが確認された。乳幼児のⅩ線撮影は技術者とのコミュニケーションが取りづらく、体位の静止や息止め指示が伝わらないことなどが、正確な診断の支障となっていた。また、目視では技術者の経験と勘によるところが大きいほか、脱衣により患者に羞恥をもたらすことも課題だ。研究グループでは、新システムの特長として、既存のⅩ線装置やCT装置への取り付けが容易で、従来の呼吸モニタリング機器と比べ大幅なコスト削減が可能なことをあげているほか、再撮影の必要性が少なく患者の負担が軽減され、診断精度が向上し医療の質が改善されると期待。呼吸状態をリアルタイムで確認しながら、より精密な放射線治療も実現できる可能性から、今後さらに応用研究を進めていくとしている。

29 Jan 2025

1988

経済同友会は1月26日、政府において進められている次期エネルギー基本計画の策定に向け、意見を発表した。同計画については、総合資源エネルギー調査会を中心に2024年5月より検討が開始され、12月25日の会合を経て原案が取りまとめられている。以降、年明け1月26日までパブリックコメントに付されていた。今回、発表された意見は、経済同友会のエネルギー委員会によるもの。同じく政府が年末に原案を示した2040年を標榜する日本の産業構造戦略「GX2040ビジョン」とも合わせ、「ステークホルダーとともに成長戦略と投資行動を考える」、「あらゆる脱炭素エネルギー源メニューの活用を強かに追及して、国際競争力に優れるカーボンニュートラル日本を実現するために総力を尽くす」ことの2点を、エネルギー政策の基本的考え方として掲げた上で、賛同を表明した。供給サイドの取組としては、再生可能エネルギーと原子力に大別し具体策を列挙。再生可能エネルギーについては、天候に左右され「安定供給力と需要調整力に劣る」デメリットを回避する蓄電池の導入促進を、特に太陽光に関しては、価格変動に対応するよう、時間帯別のCO2排出原単位の可視化・定量化の仕組み導入にも言及。天候予測の精度向上に向け、AIを活用した操業調整も有効と述べている。原子力については、「低廉・安定的なエネルギー供給、脱炭素電源の確保に向けて、原子力規制委員会で安全性が確保された原発の再稼働、およびリプレース、新増設を許される限り速やかに推進すべき」と強調。加えて、事業者と規制当局との適切な対話を通じた「より良い規制のアップデート」につながる議論の必要性も示唆している。経済同友会は2023年に、「活・原子力」と題する意見を発表している。カーボンニュートラル実現や将来のエネルギー需要の観点から、従前の「縮・原発」の方針を見直した格好だ。新浪剛史代表幹事は2024年7月の記者会見で、現行エネルギー基本計画の実績を十分に検証する必要性を強調。折しも同時期、新潟経済同友会が設立30周年となったのを機に、地元の理解が焦点となっている柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関し、「電力供給の恩恵を受ける首都圏の理解」を重点ポイントとしてあげている。

28 Jan 2025

1688

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は1月24日、記者会見を行い、現在検討中の次期エネルギー基本計画の策定に向け、協会としての意見について説明した。同計画は昨夏より経済産業省を中心に検討が進められ、12月26日に資源エネルギー庁で原案が取りまとめられパブリックコメント(1月26日まで)に付せられた。原産協会の意見としては、原子力産業の意思決定となる明確な指針を求め、 (1)原子力の価値と必要性を明記し「原発依存度低減」の記載を削除 (2)既設炉の早期再稼働、長期サイクル運転、運転中保全の拡大、出力向上など、既設炉の最大限活用に適切な支援を行うこと (3)原子力発電の新規建設を前提に新増設・リプレースの必要な容量と時間軸を示し、同一敷地内に限られた建設制限を解除 (4)原子力発電所の追加安全対策や新規建設の投資回収の予見性を回復し、投資家が投資でき、事業者が資金を調達できる事業環境整備を早急に整備 (5)革新軽水炉にかかる規制整備の早期進展の必要性に鑑み、規制整備のスケジュールを示すこと (6)原子力事業者が無過失・無限の賠償責任を集中して負うこととされている原子力損害賠償制度の見直しについて方向性を示すこと――を要望。昨今、東北電力女川2号機、中国電力島根2号機がBWRとして再稼働を果たした。記者団からの質問に対し、増井理事長は、今後の設備利用率向上に向け、計画外停止回避のなどの必要性を述べるとともに、サプライチェーンの維持・強化の重要性を強調した次期エネルギー基本計画案では、これまでの「原発依存度の可能な限りの低減」の文言は削除された。新増設・リプレースについては、「廃炉を決定した原子力を有する事業者の原子力発電所サイト内での次世代革新炉への建て替え」を対象に具体化を進めていくとされている。2040年を見据えた同計画案に関し、増井理事長は予断を持たずに状況を注視していく見方を示した。また、会見では、「第58回原産年次大会」についても紹介した。同大会は、2025年4月8、9日、東京国際フォーラム(東京・千代田区)で、「原子力利用のさらなる加速-新規建設の実現に向けて」をテーマに開催される。

27 Jan 2025

1538

「原子力総合シンポジウム2024」が1月20日、日本学術会議の本部講堂(東京都港区)で開催された。日本原子力学会他、関連学協会の後援・協賛も得て行われているもの。今回は、原子力に係るリスクコミュニケーションが主なテーマ。前半は、日本電気協会で民間の技術基準として原子力規格の策定をリードしている越塚誠一氏(東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授)の進行で、福島第一原子力発電所事故の環境影響評価に関し、原子力学会の活動状況を技術的観点から報告。現在進められているALPS処理水の海洋放出に関しては、モニタリング結果を公開し継続的な情報発信を行う必要性があらためて示されたほか、発災直後の大気拡散モデル評価(SPEEDI)については、有効性を認める一方、「実測とモデル予測の相補的使用が合理的」といった指摘もなされた。報告の中で、環境科学技術に詳しい山澤弘実氏(名古屋大学名誉教授)は、SPEEDIの有効活用に向け、三宅島火山ガス拡散予測、稲ウンカ飛来予測など、自然災害対策や農林分野での実績にも言及。他学会とも連携しアカデミアとしてさらに検討を深めていく方向性が示唆された。後半の総合討論では、原子力規制委員会委員長代理の伴信彦氏らを招き、「原子力のリスクをどのように考えるか」と題し議論。森口祐一氏(国立環境研究所理事)、野口和彦氏(横浜国立大学リスク共生社会創造センター客員教授)、更田豊志氏(原子力規制委員会前委員長)、小野恭子氏(産業総合技術研究所安全科学研究部門)、近藤寛子氏(マトリクスK代表)、岩城智香子氏(東芝エネルギーシステムズ)、上坂充氏(原子力委員会委員長)、大井川宏之氏(日本原子力学会会長)らが登壇し、一般参加者も交えた質疑もなされた。委員に就任して10年目となる伴氏はこれまで、随時公開で行われる事業者との意見交換の場でも、原子力規制に携わる人材育成などの視点から、安全文化醸成に関する問題点を多く指摘してきた。同氏は、安全文化の定義を、「非常に困難」としながらも、IAEAレポートを引用し、「最高の優先度をもって、原子力発電所の安全問題が、その重要性に相応しい注目を受けることを確立する、組織および個人の特性と姿勢を集約したもの」と解釈。規制機関に対する社会の信頼性を図る重要性を強調した上で、新規制基準の施行を踏まえ規制委が行ってきた安全性向上に係るワーキンググループの経緯を紹介。同WGでは原子力分野以外の規制手法についても広く意見を聴取しており、同氏は、海外の著書「市場の倫理 統治の倫理」(ジェイン・ジェイコブス)をもとに、「知られていない『欠け』を発見するのは市場の倫理。現状に満足せずそれをもう一度疑ってかかり崩してみる『ゆらぎ』の場が必要」と述べ、規制・被規制側の双方が適切な対話を図っていく必要性を示唆した。これに対し、プラントメーカーの立場から岩城氏は、重大事故対策評価「ROAAM」(確率論と決定論を組み合わせた事故進行の定量評価、Risk-Oriented Accident Analysis Methodology)について紹介した上で、「リスク評価は不確かさを伴うもの」と主張。「リスクとベネフィット」と題しプレゼンを行った上坂氏は、日本原子力発電敦賀2号機の審査不許可に関連し「リスク情報の活用も必要」などと定量的評価の必要性を提言したのに対し、大井川氏は「外にいる人たちともっと議論することが必要。繋がることがまだ弱いのでは」と述べ、学会の閉鎖的体質を自省。この他、市民説明会の経験から「再稼働ありきの説得になっている」といった批判、安全対策に関し重大事故の発生頻度とコストとの関係などをめぐっても意見が交わされた。更田氏は、学際化が進むことを評価する一方で、「縦割りの細分化を防ぐことも学術界に求められている」と指摘。学術会議では毎年7月初めに「安全工学シンポジウム」と題し、他産業も含めた安全に関する総合的な議論を行っているが、リスクマネジメント専門の立場から、同シンポを毎回リードしている野口氏は、安全分野の議論が理工系だけにとどまっていることを憂慮した。1963年に始まった原子力総合シンポは回を重ね、60回目の開催と「還暦」を迎えた。近年では若手参加者の少なさも懸念されている。年度内に見込まれる次期エネルギー基本計画策定も踏まえ、次回以降は将来の革新炉導入に関しさらに深堀りした議論が行われる見通し。

24 Jan 2025

1844

電気事業連合会は1月21日、次期エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画、および両計画を踏まえた「GX2040ビジョン」の各原案に係る意見を関係省庁に提出した。新たなエネルギー基本計画および地球温暖化対策計画の策定についてはともに、昨夏より各々経済産業省、環境省における審議会・有識者WGを中心に検討が進められ、昨年末に原案が取りまとめられている。さらに、両計画を盛り込み、政府が年度内にも策定する2040年頃を見据えた日本の産業構造国家戦略「GX2040ビジョン」についても12月26日に原案が示された。これを踏まえ、3つの原案については、いずれも1月26日まで、パブリックコメントが行われている。次期エネルギー基本計画(案)について、電事連では、全般として、電力需要が増加する見通しの中、S+3E(安全性の確保、エネルギー安定供給、経済適合性、環境適合性)の基本原則のもと、「必要となる脱炭素電源の供給が確保されるように万全を期すことが求められる」と、電気事業者としての使命を強調。エネルギー基本計画は法令で3年ごとの見直しが規定されており、年度内の策定後も遅滞なく検証作業に入ることが見込まれるが、「スピード感を持ちつつ、計画倒れとならないよう実効性の高い政策展開を期待する」と述べている。その上で、同計画原案に沿って、再生可能エネルギー、原子力、火力、電化、GX、電力システム改革の各項目について意見を整理。原子力については、これまでの総合資源エネルギー調査会でも議論されてきたが、「2040年以降は原子力の設備容量が減少する見通し」とあらためて指摘した。今回のエネルギー基本計画の原案では、これまでの「原発依存度の可能な限りの低減」の文言は削除され、新増設・リプレースについて、「廃炉を決定した原子力を有する事業者の原子力発電所サイト内での、次世代革新炉への建て替え」を対象として、具体化を進めていくとされている。今回の意見提出で、電事連は、「将来にわたり持続的に原子力を活用していく」観点から、こうした対象に限定しない開発・設置の必要性を提言した。電事連の林欣吾会長は、1月17日の年頭記者会見で、安全を大前提としたプラントの再稼働を第一にあげた上で、サプライチェーンの維持・強化についても、将来の新増設を見据え、「国としての開発規模の目標を持つべき」と強調している。

22 Jan 2025

2453

三菱重工業は1月17日、四国電力伊方発電所向けに受注した使用済み燃料輸送・貯蔵兼用の乾式キャスク計15基中、初回出荷分となる2基の製造を完了し同所に納入したと発表した。〈三菱重工発表資料は こちら〉四国電力では、2025年7月頃に伊方発電所構内で乾式貯蔵施設を開設・運用開始する計画。新規制基準をクリアした原子力発電所の再稼働が進む中、使用済み燃料については、六ヶ所再処理工場への搬出を前提とし、その搬出までの間、各原子力発電所などで貯蔵を検討している。四国電力では伊方3号機が稼働中。同社では、2020年9月にサイト内での乾式貯蔵施設(500トン)設置に係る原子炉設置変更許可を取得しており、現在設置工事が行われている。電力各社で進められている乾式貯蔵は、2011年の東日本大震災時、福島第一原子力発電所でもその頑健性が確認されており、原子力規制委員会でもその普及を推奨している。今回、三菱重工が納入した乾式キャスクは、MSF-32Pと呼ばれる型式で、直径2.6m、高さ5.2m、総重量約120トン。既に廃炉が決定している伊方1・2号機の使用済み燃料32体を収納する。同社の発表によると、乾式キャスクは実機スケールで9mの傾斜落下試験など、安全性実証試験をクリア。材料についても長期健全性試験結果を反映し、閉じ込め、臨界防止、遮蔽、除熱の4つの安全機能を60年間維持できることが確認されている。三菱重工では今後、残る伊方発電所向けに13基の製造を順次進めるとともに、今回の納入を契機に、PWRを中心とした原子力機器製造の技術力を活かし、製造・検査を高度に自動化したキャスク組立専用工場を整備し、量産体制を確立していくとしている。

21 Jan 2025

2874

武藤容治経済産業相は1月11~16日、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)を訪問した。〈経産省発表資料は こちら〉武藤経産相は、日本に対する原油の安定供給を図っている両国に対し、謝意を述べた上で、今後の国際原油市場の安定化について議論。合わせて、今春4月に開幕する「大阪・関西万博」のPRを行い、サウジアラビアに対しては、2030年に予定される「リヤド万博」にバトンをつないでいく決意を表明した。UAEでは、スルタン・アル・ジャーベル産業・先端技術大臣と会談。宇宙産業基盤の発展に向けた協力開始で合意するとともに、東芝エネルギーシステムズによるクリーブランド・クリニックへの重粒子線がん治療装置納入契約も披露された。UAEにおける重粒子線がん治療について、具体的な稼働計画は示されていないが、東芝ESSでは、量子科学技術研究開発機構(QST)とともに技術開発に取り組み、これまでも国内外で技術力を発揮してきた。2016年にはQST放射線医学研究所(千葉市)に世界初となる超伝導電磁石を採用した回転ガントリーを納入。重粒子線がん治療の小型・軽量化、低コスト化を図ってきた。海外展開としては、2023年、韓国延世大学向けに装置を納入し治療が開始されているほか、中国Ion Nova社との業務提携契約を締結。近年では北米地域への受注活動も進められている。

17 Jan 2025

2384

福島県産の米・食品・地酒を展示・販売し、観光スポットを紹介する「ほっこり ふくしま あったかフェア2025 魅力発見! 観光&大物産展」(主催=ほっこりふくしまあったかフェア実行委員会)が1月12、13日、JR大宮駅構内で開催された。福島県・埼玉県の後援により毎年1月に行われているもの。コロナ禍も沈静化し人々の往来も復活している。福島県では、4月より大型観光キャンペーンを企画しており、今回のイベントはそのプレデスティネーションとなる。場所は、大宮駅でも特に多くの人々が行き交う東北・上越・北陸新幹線ホーム近くで、近隣の商業施設とコンコースで直結する西口イベントスペース。3連休の最終日となる会期2日目の13日、会場は、土産ものとして菓子を買い求める家族連れでにぎわいを見せ、福島産の米をPRするキャンペーンクルー「ふくしまライシーホワイト」らが振る舞う地酒試飲コーナーにも多くの人々が訪れた。折しも「成人の日」。午後からは振り袖姿の新成人の姿も見られた。イベントでは、「福島環境・未来アンバサダー」として除染で発生する除去土壌の再生利用に係る啓発にも取り組むタレント・なすびさんのトークショーが行われ、浜通り地域を拠点とした映画制作など、若手クリエイター支援の動きも紹介。なすびさんは降壇後も来場者との記念撮影に応じた。13日夕刻はイベントもクライマックス。会期中計6回行われたフラダンスショーは、最終回、ステージ直前まで多くの人で溢れる盛況なった。パフォーマンスショーを披露した「HAPPYふくしま隊」は、福島の美味として、「クリームチーズのみそ漬」、「相馬もちパイ」を推奨。菓子類も人気を博しており、アンケートに回答すると福島銘菓「ままどおる」がプレゼントされるコーナーも設けられた。福島県産の食品は、都内のアンテナショップ「日本橋ふくしま館 MIDETTE」でも購入することができる。

14 Jan 2025

1926

原子力産業新聞が電力各社から入手したデータによると、2024年(暦年)の国内原子力発電所の平均設備利用率は30.6%、総発電電力量は888億7,031万kWhで、それぞれ対前年比2.6ポイント増、同9.6%増となった。いずれも新規制基準が施行された2015年度以降で最高の水準。2024年は、東日本大震災後、新規制基準をクリアし再稼働したプラントは、これまでPWRのみだったが、BWRとして、東北電力女川原子力発電所2号機(11月発電再開)、中国電力島根原子力発電所2号機(12月発電再開)が加わり、計14基・1,325.3万kWとなった。女川2号機は12月26日に営業運転に復帰しており、島根2号機も1月10日にこれに続く見込み。2024年は、関西電力高浜発電所1号機の50年超運転入りが特筆される。最も高い設備利用率を記録したのは、同3号機で105.8%。年内フル稼働したのは同機1基のみだった。

10 Jan 2025

8121

「原子力新年の集い」(日本原子力産業協会主催)が1月8日、東京プリンスホテル(東京・港区)で開催され、会員企業・組織、国会議員、駐日大使館関係者ら、参加者は700名に上り新年の門出に際し親睦を深めた。冒頭、年頭挨拶に立った原産協会の三村明夫会長は、2024年を振り返り、国際的には、依然として深刻な状況にあるロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の混乱をあげ、「エネルギーをめぐる不確実性を増大」させるものと懸念。加えて、世界各国における「エネルギー安全保障を最優先課題とする」動き、新興国の発展、生成AIやデータセンターの事業規模拡大に伴う電力需要増から、「経済的で安定したベースロード電源が強く求められている」と強調した。〈会長年頭挨拶は こちら〉国際機関を通じた動きについても、3月にIAEAとベルギー政府との共催で行われた「原子力エネルギー・サミット」などに言及。直近では、11月のCOP29(アゼルバイジャン・バクー)で、前回のCOP28で発出された「原子力3倍宣言」に6か国が新たに加わり署名国が31か国に上ったことから、「エネルギー安定供給と脱炭素の両立を可能とする原子力活用のモメンタムがさらに拡大している」と、期待を寄せた。国内については、11月の東北電力女川原子力発電所2号機、12月の中国電力島根原子力発電所2号機と、東日本大震災後に施行された新規制基準をクリアし、これまでのPWRに続いて、BWRの再稼働も進み、「原子力サプライチェーン維持・強化や人材育成にとっても極めて大きい意義を持つもの」、「プラントが動く際の感動を、次世代を担う若者たちにもしっかりと受け継いでいきたい」と強調。再稼働プラントは現在、計14基となっている。((女川2号機は12月26日に営業運転再開、島根2号機は1月10日に営業運転再開の予定))また、核燃料サイクル・バックエンド関連の動きとしては、国内初の使用済み燃料中間貯蔵施設となるリサイクル燃料貯蔵「リサイクル燃料備蓄センター」の事業開始(11月)、高レベル放射性廃棄物等の処分地選定に向けた佐賀県玄海町による文献調査の受入れ表明(5月)、北海道寿都町・神恵内村における同調査報告書作成(11月、現在地元で報告書に関する縦覧・説明会が進行中)をあげた。一方で、再処理工場とMOX燃料加工工場の竣工時期変更(それぞれ2026年度、27年度に送り)に関しては、「今年は正に正念場」と強調。事業主体の日本原燃をはじめ、関係各社に対し「力を合わせてこれらの事業を前に進めて欲しい」と訴えかけた。エネルギー政策に関しては、昨年末、次期エネルギー基本計画の原案が取りまとめられ、現行計画に引き続き、福島第一原子力発電所事故の反省が原点とされている。三村会長は、2024年11月の同2号機における燃料デブリの試験的取り出し開始に言及し「今後も安全確保を第一に着実な視点を期待する」と述べた。その上で、次期エネルギー基本計画の原案で、原子力の依存度低減の文言が削除され、次世代革新炉の開発・設置が記載されたことを、「原子力産業界にとって力強い推進力になる」と歓迎。原産協会の来年度事業方針を「新規建設実現の推進と促進」とし、来る4月に開催予定の「第58回原産年次大会」のメインテーマとすることを表明した。続いて来賓として訪れた武藤容治経済産業相、城内実・内閣府経済安全保障相、電気事業連合会・林欣吾会長が挨拶。武藤経産相はまず、2024年元旦の能登半島地震に続き相次ぎ発生した自然災害に伴う被災者への見舞いの言葉とともに、電源車の手配など、電気事業者ら、関係企業による被災地復興支援に対し謝意を述べた。今年の海外の動きとしては第一に、米国トランプ新政権誕生に言及。その上で、「強固な経済関係は二国間関係の土台をなすもの」と、日米同盟の機軸を述べたほか、国内企業による投資促進に向けて、「安心して日本企業が判断できる環境を整えることが重要」と、産業基盤の強化を図っていく必要性を示唆した。城内経済安全保障相は、科学技術政策・原子力委員会も担務する立場から、昨年12月ASEAN諸国、中国、豪州を中心とする政策対話の枠組み「アジア原子力協力フォーラム」(FNCA)の大臣級会合で、革新炉開発の重要性を力説したことを紹介。特に、核融合の推進については、ITER計画における日本の技術力発揮への期待、昨年発足した「J-Fusion」を通じた産業界の取組の他、本年3月にも核融合エネルギー実用化を見据え「安全確保の基本的考え方」を内閣府として策定することを明言した。電気事業者の立場から、林会長は、国内の原子力に関わる進展として、BWRの再稼働とともに、関西電力高浜発電所1号機の50年超運転入りにも言及。今後、新規制基準に係る審査途上若しくは未申請にある他プラントについても、「安全を最優先に再稼働につなげていきたい」と、原子力発電の安全・安定運転の継続に努めていく姿勢をあらためて示した。次期エネルギー基本計画や地球温暖化対策計画の原案が昨年末に示され、今後は日本経済の将来を見据えた国家戦略「GX2040ビジョン」の年度末策定が見込まれている。東原敏昭副会長(日立製作所会長)は、「2050年カーボンニュートラル実現に向け、全体の最適化を考えると、原子力なくしてうまくはいかない。新規建設に向け大きな年としたい」と強調。同氏の音頭で一同は祝杯を上げた。

09 Jan 2025

2179

武藤容治経済産業相は1月7日、閣議後記者会見を行い、新年の抱負を述べた。武藤経産相は、まず、今年の日本経済の見通しについて、「賃金上昇が物価上昇を上回ることで、消費が増加し、企業の国内投資が堅調に維持できれば、緩やかに成長していく」との見方を示した上で、経産省の最重要課題として「経済の好循環の定着」を強調。また、GXの取組に向けては、「再生可能エネルギーも原子力も最大限に活用し、脱炭素電源を新しい産業集積の起爆剤にするため、具体的なものを一つでも進捗させていく」ことを目標に据えた。12月には、昨夏より検討が開始された新たなエネルギー基本計画および地球温暖化対策計画、各々の原案が取りまとめられている。また、12月26日には、両計画を盛り込み、政府が年度内にも策定する2040年頃を見据えた日本の産業構造国家戦略「GX2040ビジョン」についても原案が示された。GXを加速するためのエネルギー分野の取組の中で、原子力については、安全性確保を大前提に再稼働を加速するとともに、「廃炉を決定した事業者が有するサイト内における次世代革新炉への建て替え具体化」があげられている。武藤経産相は、この他、大阪・関西万博の開催、昨年元旦に発生した能登半島地震や東日本大震災からの復旧・復興に引き続き取り組み、福島第一原子力発電所の廃炉についても「安全かつ着実に」進めていく姿勢を示した。

07 Jan 2025

1685

核燃料サイクル政策について青森県知事と関係閣僚らが意見交換を行う「核燃料サイクル協議会」が12月24日、総理官邸で開催された。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉同協議会は、1997年以来、核燃料サイクル政策の節目、政権の動きを機に、これまで13回行われてきた。前回は、2023年8月、同6月に就任した青森県・宮下宗一郎知事の要請を受け開催。その後、六ヶ所再処理工場およびMOX燃料加工工場の竣工目標につき、それぞれ「2026年度中」、「2027年度中」への変更(2024年8月29日)、むつ中間貯蔵施設の事業開始(同11月6日)の他、高レベル放射性廃棄物等の地層処分地選定に向けた北海道寿都町・神恵内村における文献調査報告書取りまとめ(同11月22日)など、核燃料サイクル政策をめぐり動きがあった。今回の協議会で、宮下知事は、立地地域の立場から、 (1)原子力・核燃料サイクル政策の推進 (2)六ヶ所再処理工場の竣工・操業に向けた取組 (3)むつ中間貯蔵施設における中長期の貯蔵計画等 (4)プルトニウム利用 (5)高レベル放射性廃棄物等の最終処分と搬出期限の遵守 (6)資源エネルギー庁による「青森県・立地地域と原子力の将来像に関する共創会議」の方針――について、国・事業者による取組姿勢の確認を要請。国からは、林芳正官房長官、浅尾慶一郎内閣府原子力防災担当相、城内実同科学技術担当相、あべ俊子文部科学相、武藤容治経済産業相が、事業者からは林欣吾電気事業連合会会長が出席した。現在、次期エネルギー基本計画の策定に向けた議論が佳境となっている。原子力・核燃料サイクル政策の推進について、国からは、「エネルギーの安定供給と経済成長、脱炭素を同時に実現する上で、安全性確保を大前提とした原子力利用が不可欠であり、原子力・核燃料サイクルの推進を、国の基本方針として堅持する」との姿勢があらためて示された。また、六ヶ所再処理工場の竣工については「必ず成し遂げるべき課題」として、日本原燃に加え、産業界全体に対し、原子力規制委員会への審査対応など、進捗管理の徹底や必要な人材確保を強く指導し「総力を挙げて取り組む」と強調。事業者の立場から、電事連の林会長は、電力安定供給を担う使命として、「原子燃料サイクルは原子力発電所の安定運転と不可分」との姿勢をあらためて示し、使用済み燃料の管理、プルトニウムの利用などに着実に対応していくと述べた。

25 Dec 2024

2518