日本学術会議はこのほど、提言「長期の温室効果ガス大幅排出削減に向けたイノベーションの加速」を発表した。温室効果ガス低排出型の経済・社会発展に向け、2019年6月に政府は「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を策定し国連に提出。また、学術会議は同月に世界レベルでの温室効果ガス排出の大幅削減に向けたイノベーションの役割について話し合うシンポジウムを開催したほか、9月には地球温暖化の取組に関する緊急メッセージを発出し「将来世代のための新しい経済・社会システムへの変革が早急に必要」などと警鐘を鳴らした。今回発表の提言では、主に「安定的なエネルギー・気候変動政策の確立」、「低炭素、脱炭素を実現するエネルギーインフラの投資の予見性の向上」、「電力化率向上と電源の炭素化、脱炭素化の加速、再エネの課題認識と取組」、「基礎的な研究に重きを置いたイノベーションの誘発」、「長期的な視点を踏まえた費用対効果の検証と基礎研究の充実」に関する対応を国内の関係行政機関に要望。その中で、「エネルギー・気候変動対策を促進するために、政府が果たすべき役割は大きい」とした上で、原子力発電、太陽光発電、風力発電など、エネルギー技術や低炭素・脱炭素技術の開発・普及におけるこれまでの政府による取組に一定の評価を示しつつ、さらなるイノベーション促進に向けて、重要性の高い研究開発、実証・導入支援に予算を大幅投入すべきとしている。また、社会イノベーションの重要性にも言及。政府、地方、産業界、消費者らによる一体的取組を求めたほか、エネルギーに関する総合的な教育の充実化に「早急かつ強力に取り組むべき」と強調した。一般的に低炭素化・脱炭素化対策は設備費が大きいことから、エネルギーインフラ投資に関わる海外の事例として、英国のヒンクリーポイントC原子力発電所(HPC)で採用されたFIT-CfD制度(Feed-in Tariff with Contracts for Difference、差額精算方式の固定価格買取制度)をあげ、予見性の高い市場設計を図る制度が構築されるべきなどとしている。

22 May 2020

2402

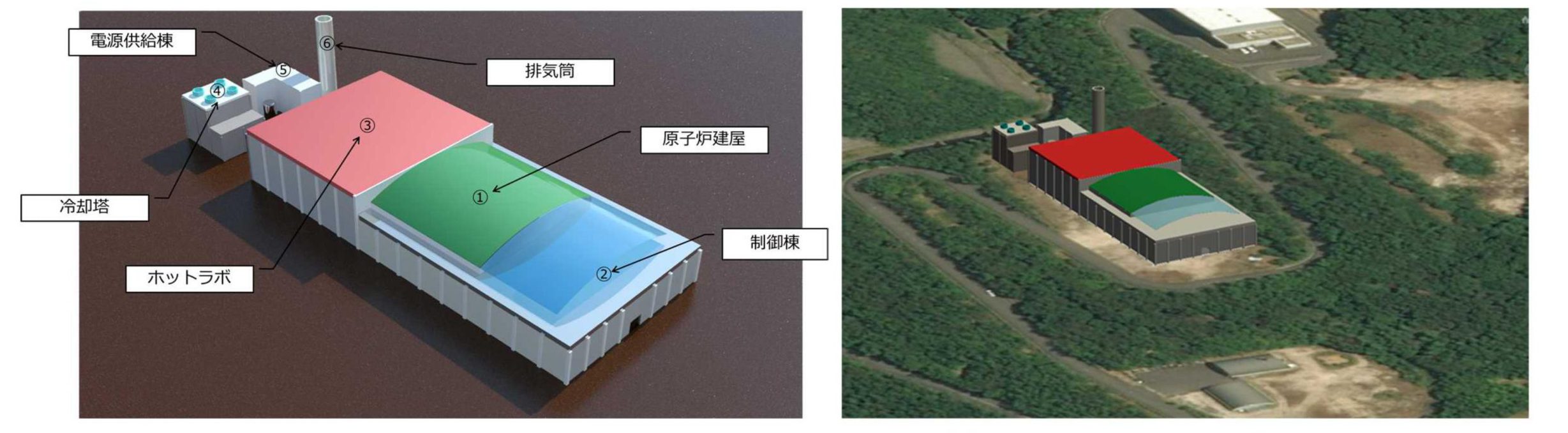

文部科学省の「原子力研究開発・基盤・人材作業部会」(主査=山口彰・東京大学大学院工学系研究科教授)は5月20日、廃炉となる高速増殖原型炉「もんじゅ」(敦賀市)のサイトを活用した新たな試験研究炉について議論した。2016年の原子力関係閣僚会議で決定された「もんじゅ」の取扱いに関する政府方針の中で、「今後の原子力研究や人材育成を支える基盤となる中核的拠点」として、新たな試験研究炉の位置付けが示されたのを受け、文科省では2017年度より、利用ニーズ、地理的状況、運営体制などについて調査を進めてきた。20日の会合では、これまでの調査結果が説明され、建設可能な炉型として、既存の大学試験研究炉に相当する「臨界実験装置+加速器」(熱出力数kW)、「低出力炉」(同500kW)、「中出力炉」(同1万kW未満)の他、国内には例がないが技術的課題をクリアできれば建設が見込める革新的開発炉などが例示され、意見交換を行った。その中で、京都大学大学院工学系研究科教授の中島健氏は、1964年に初臨界した同学の研究炉「KUR」が2026年を目途に廃止となる見通しを述べ、新たな試験研究炉が「ポスト『KUR』」として研究・教育訓練に寄与することを期待。原産協会の木藤啓子氏は、産業界のニーズや海外との連携の観点から「議論の経過がよくわかるようオープンな形で意見を受け止めながら進めて欲しい」などと要望した。2019年10月には敦賀市で、立地地域との共生のあり方も含め試験研究炉への期待について話し合うシンポジウムが開催された。地元の立場として同作業部会に参画する福井工業大学工学部教授の来馬克美氏は、「県民から見てもまだよくわからない」として、今後のスケジュールなど、十分な説明がなされる必要性を強調した。コロナ拡大防止のため委員・傍聴者はPCから「ZOOM会議」で作業部会に参加(記者のPC画面上、議事を進める山口主査)文科省では、新たな試験研究炉について2020年度中の概念設計、2022年度の詳細設計を目指し、今後作業部会で、具体的な炉型の絞り込みに向けてさらに検討を進めていくが、元東京大学教授の寺井隆幸氏は、これまでの調査結果を振り返り、大強度陽子加速器施設「J-PARC」(東海村)の成果などを例に、「産業界や地方自治体を巻き込んだ共同利用についても踏み込んだ調査を進めて欲しい」と述べた。

21 May 2020

4822

九州電力は5月20日、川内原子力発電所2号機(PWR、89万kW)の定期検査を開始。3月に定期検査入りした1号機(同)と同様に、新規制基準で求められるテロに備えた「特定重大事故等対処施設」の設置期限(プラント本体の工事計画認可から5年)満了を迎えることから、前倒しでの定期検査入りとなったもの。川内1、2号機は、先陣を切って新規制基準をクリアし、それぞれ2015年8月、10月に発電を再開した。川内2号機の定期検査は、約9か月間の予定で、「特定重大事故等対処施設」の設置工事とともに、燃料の取替えや、同じく新規制基準で必要となる常設直流電源設備(3系統目)の設置工事などが行われる。同社の池辺和弘社長は4月30日に2019年度決算報告の記者会見を行い、その中で、新型コロナウイルス感染症の拡大が電気事業に及ぼす影響を懸念し、2020年度業績予想に関しては「リーマンショックのときと異なりデパートも休業」などと、経済活動全体の先行きが見通せない現状を繰り返し強調。その上で、川内1、2号機の停止に伴う代替燃料などによる費用増を概ね250億円程度と見込んだ。電力広域的運営推進機関が5月15日に取りまとめ発表した電力需給検証報告書によると、九州エリアの7、8月の供給予備率は約8%となっており、盛夏の電力需要に必要な供給力は確保できる見通し。「特定重大事故等対処施設」に関しては、今後、関西電力高浜3、4号機も10月までに設置期限満了に伴い定期検査入りとなる。

20 May 2020

3456

土木学会はこのほど、2019年度の「土木学会賞」受賞事業を発表。土木技術の発展に顕著な貢献をなし社会の発展に寄与した画期的プロジェクトに与えられる技術賞(IIグループ)を、常磐線の復旧・復興(JR東日本)が受賞した。「高い放射線量下における鉄道復旧と自治体と連携した復興の取組」が評価されたもの。2011年3月の東日本大震災で福島・宮城県内が甚大な被害を受けた常磐線は、現位置で復旧した小高~相馬間、浜吉田~岩沼間に続き、内陸部への移設を行う大規模工事を経て相馬~浜吉田間が2016年12月に運転を再開。同月、福島第一原子力発電所事故の影響も受けている小高以南の不通区間に関しては、政府が取りまとめた「原子力災害からの福島復興加速のための基本指針」で、2019年度末までの開通を目指すとされた。その後、避難指示の解除により順次復旧が進み、2020年3月4~10日に双葉町・大熊町・富岡町に設定されていた帰還困難区域のうち、常磐線の線路・駅舎および周辺道路が解除となったことを受け、同14日最後に残った富岡~浪江間が運転を再開し9年ぶりに全線復旧を果たした。その間、JR東日本(水戸支社)は自治体との協定締結により、夜ノ森駅(富岡町)の「豊かな自然に溶け込む駅」をコンセプトとした駅舎のリニューアル、Jヴィレッジ駅(楢葉町)の開設を行うなど、地元とともに復興支援に取り組んできた。また、福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業(環境省福島地方環境事務所他、39社)も技術賞(IIグループ)を受賞。各社では、除染に伴い発生する除去土壌を、最終処分するまでの間、安全に集中管理・保管する中間貯蔵施設へ輸送し減容処理・貯蔵するため、分別の効率化や作業員被ばくの低減などに向け技術開発に取り組んでいる。

19 May 2020

2444

NTTは5月15日、日本の民間企業として初めてITER(国際熱核融合実験炉)機構と包括連携協力協定を締結したと発表。同社が取り組む情報通信技術(ICT)の革新を通じて、ITER計画を支援し「革新的な環境エネルギー技術の創出」に貢献する。ITERは、フランス・カダラッシュで2025年の初プラズマ達成を目指し建設中。〈NTT発表資料は こちら〉本協定により、今後両者は戦略的観点から、データストレージ、コンピューティング、グローバルネットワークインフラなど、ICTの領域で連携。NTTでは2030年頃の実用化を目指す次世代コミュニケーション構想「IOWN」(Innovative Optical and Wireless Network)における光関連技術の適用も想定しており、ITERの運転開始以降に向けて、情報流通基盤や制御基板整備のための技術的貢献を行っていく。NTT社長の澤田純氏は、今回の協定締結を受けたコメントの中で、「『IOWN』を始めとする先進的な研究開発の取組やグローバルなインフラ構築能力等で貢献できる」と、同社の強みを述べ、「ITER機構とともに人類初の実規模での核融合エネルギーの実証に取り組んでいく」とした。一方、ITER機構長のベルナール・ビゴ氏は、「核融合にとって不可欠なイノベーティブな未来のテクノロジーへ向けた戦略を掲げることのできる企業」と、NTTのICT技術を評価した上で、「包括連携するパートナーの一員となったことを嬉しく思う」と歓迎の意を述べた。ITER計画は、日本、欧州、ロシア、米国、韓国、中国、インドの7極による大型国際プロジェクトで、ITER協定に基づき機器・装置の製作・物納を通じた協力が基本となっている。ITER建設に向けて、日本では、1月に三菱重工業二見工場(兵庫県明石市)でITERの重要な機器の一つ「トロイダル磁場コイル」初号機が完成しており、完成式典に訪れたビゴ氏も日本の製造技術を高く評価した。今回、ITERの運転を視野に入れたNTTによる新たな協力が始まることに関し、ITER計画の国内機関である量子科学技術研究開発機構の核融合エネルギー部門では、「日本のテクノロジーが核融合の実現に一層大きく貢献していく」と、期待を述べている。

18 May 2020

3508

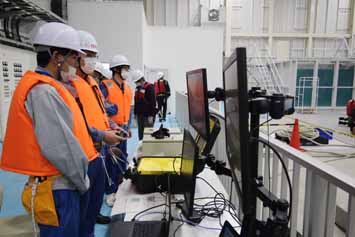

東京電力は5月13日、福島第一原子力発電所2号機の使用済み燃料プールの内部調査に向け、カメラを搭載した水中ROV(遊泳型ロボット)の操作訓練を、「福島ロボットテストフィールド」(南相馬市)で実施した。〈動画は こちら〉2号機の使用済み燃料プールでは615体の燃料(新燃料28体、使用済み燃料587体)が保管されており、2024~26年度に取り出しを開始する。今回の訓練は、6月中旬にも水中ROVを用いて初めて実施される2号機使用済み燃料プール内の調査に先立ち、実環境を模した状況での作業内容の確認、従事者の遠隔操作技術向上を目的としたもので、3月末に全面開所した「福島ロボットテストフィールド」の大水槽(30m×12m×水深7m)を利用。15日まで計8名が訓練を行い、水中ROVの基本操作を習得する。水中ROV本体の外観(©東京電力)水中ROV(35cm×20cm×20cm、重さ5kg)は、海外製で有線仕様。遠隔操作で最大速度5.6km/hで航行でき、13日の訓練では、東京電力社員らが水中ROVの操作技術を有するアトックスより指導を受け、大水槽の床に沈めたパネルの色識別などを行った。東京電力で2号機燃料取り出しプロジェクトグループマネージャーを務める上西修司氏は、「今後の廃炉を進める上で必ず必要となる技術」、「必要な時に自分たちで操作できることは重要なこと」などと、同社自らが技術力を向上させる意義を強調した。各訓練者は力量確認試験で訓練成果の認定を受け、今後の燃料取り出しに向けた重要なステップに臨むこととなる。2号機燃料取り出しのイメージ(福島第一廃炉中長期ロードマップ資料より引用)2号機の使用済み燃料プールからの燃料取り出しに向けて、東京電力は、がれきの撤去や汚染状況の調査を順次実施し、空間線量率の低減傾向や今後の作業におけるダスト飛散対策を踏まえ、2019年5月に原子炉建屋を解体せず南側に作業用構台を設置する工法の採用を決定。水中ROVは、構台から遠隔無人重機で据え付けられる運搬装置を介し燃料プール内に投入され、燃料の変形や障害物の確認などを行い、得られた調査結果は燃料取扱設備の設計へと反映される。

15 May 2020

3255

原子力規制委員会は5月13日の定例会合で、日本原燃の六ヶ所再処理工場が新規制基準に「適合している」とする「審査書案」(概要版はこちら)まとめた。今後、原子力委員会と経済産業相への意見照会、パブリックコメントを経て、正式決定となる運び。経済産業相に対しては、再処理施設の運転に係る判断が同委として初めてとなることを踏まえ、「エネルギー基本計画」との整合性も含め意見を求める。日本原燃は2014年1月に六ヶ所再処理工場の審査を申請。「審査書案」取りまとめまで6年以上を要した。申請から5年が経過した2019年2月に規制委員会は、主な論点の確認をほぼ終了したことから、重大事故対策に係る審査方針の明確化を図り、同3月に「審査書案」取りまとめに向けた討議用資料を作成。日本原燃からの既出書類に対する補正申請を確認しながら、航空機落下の影響など、残る論点に関し審査の詰めに入った。今回取りまとめられた「審査書案」では、施設の敷地近傍を横断し「地震動評価に与える影響が大きい」とされる出戸西方断層(11km)に関し、日本原燃による調査結果・評価の妥当性を確認。また、設計方針では、航空機落下による損傷防止について、再処理の主要工程(使用済み燃料受入れ・貯蔵、前処理、分離、精製、ウラン・プルトニウム混合脱硝、高レベル廃液固化)ごとの標的面積・落下確率に関する評価から「追加的な防護措置は不要」とした。再処理施設特有のものとしては、化学薬品の漏えいによる損傷防止対策などを確認。更田豊志委員長は、会合終了後の記者会見で、「品質管理の問題で中断となった期間、審査体制の組み直しもあった」と、審査が長期にわたった要因を振り返った上で、「終盤にかかって議論も密になり今回まとめることができた」などと、所感を述べた。また、六ヶ所再処理工場の運転開始に向け、「検査の対象機器も多いことから、技術的な精密さをどれだけ日本原燃が押さえられるかがカギ」として、長期的な対応となる見込みを示唆した。日本原燃は、六ヶ所再処理工場の2021年度上期しゅん工を目指している。同社は、「審査書案」取りまとめを受け、「大きな前進であり、引き続き審査合格に向けて全力で取り組んでいく」とのコメントを発表した。

13 May 2020

4906

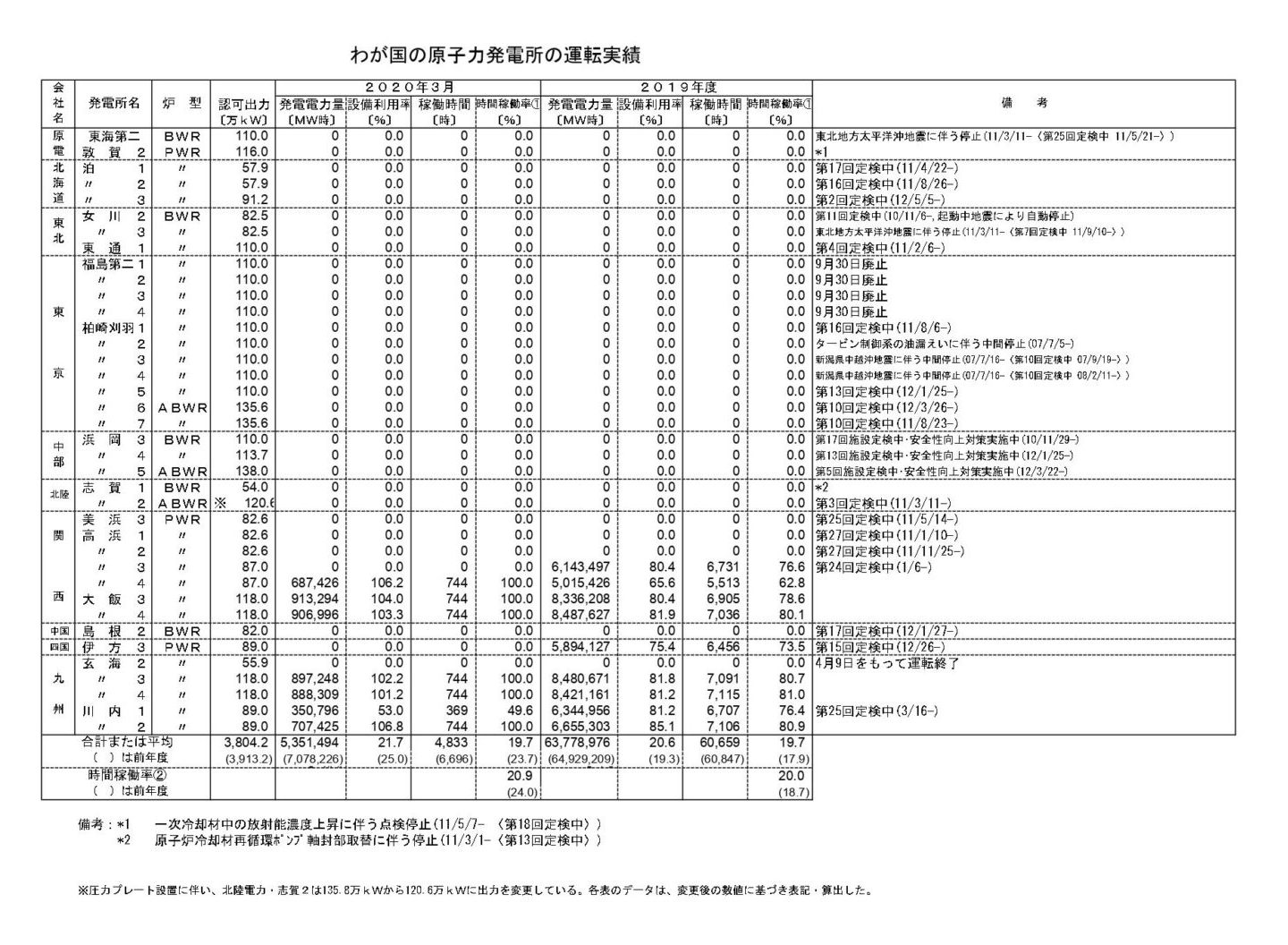

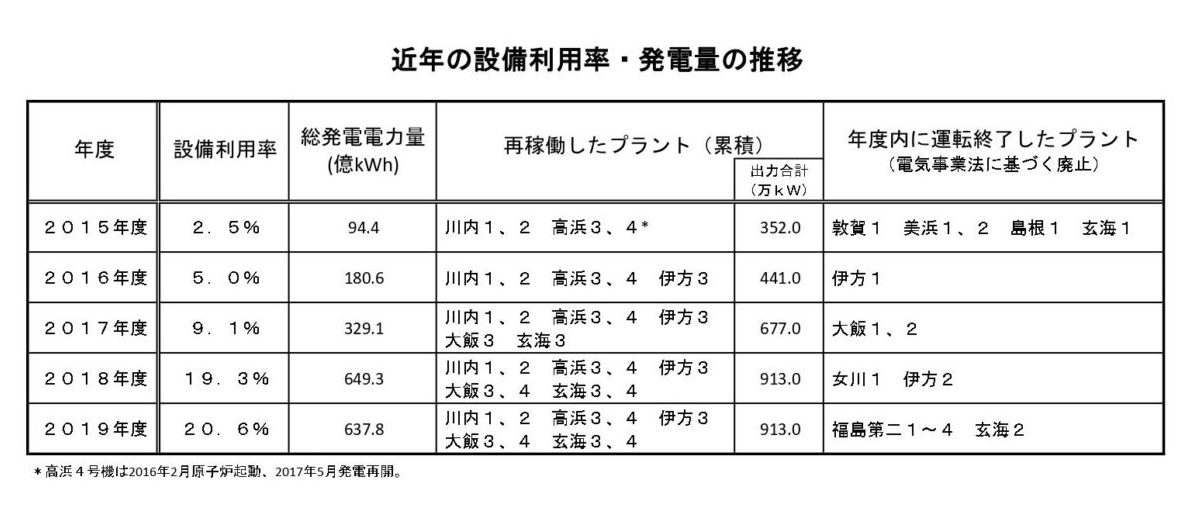

【国内】▽2日 福島第一処理水の取扱いでIAEAがレビュー報告書、エネ庁委員会の検討結果を評価▽6日 エネ庁、福島第一処理水の取扱いに関し意見聴取を開始▽14日 2018年度エネ需給実績公表、原子力再稼働でCO2排出量が大幅減▽14日 規制委が新型コロナ拡大防止でTV会議による審査会合開始▽16日 若狭湾エネ研とJAXAが研究連携に向け覚書締結、宇宙放射線による影響評価など▽17日 量研機構他が熱利用による水素製造の大幅な省エネ化を達成、高温ガス炉利用にも期待▽21日 内閣府、日本海溝・千島海溝巨大地震で津波想定発表▽22日 核融合超伝導トカマク型実験装置「JT-60SA」が完成、ITER/BA(幅広いアプローチ)活動で▽22日 東北大で次世代放射光施設が着工、2024年度供用開始予定▽29日 福島第一、高さ120mの1/2号機排気筒の解体が完了▽30日 東北電力が女川2号機の安全対策工事完了時期を2022年度へ2年先送り 【海外】▽1日 米サザン社、新型コロナウイルスの流行でボーグル3、4号機建設工事の遅れを懸念▽1日 ロシアで送電開始後40年経過した高速原型炉の運転期間を5年延長▽7日 ロシア、バングラデシュの建設サイトのロシア人にチャーター機手配▽7日 米TVA、クリンチリバー・サイトにおけるSMR建設の評価についてテネシー大学と覚書▽8日 フィンランドのTVO、OL3の燃料装荷許可を申請▽8日 OECD/NEAの事務局長、加盟国にNEAのパンデミック対応を説明▽8日 フラマトム社、ロシア最新鋭の原子力発電所建設プロジェクトに安全保護システム納入へ▽10日 米規制委、サリー1、2号機の2回目の運転期間延長審査で最終EIS発行、6月に最終判断へ▽14日 仏電力、新型コロナの拡大で2020~2021年の財務目標をすべて撤回▽15日 米ジョージア・パワー社、新型コロナの影響対策でボーグル増設サイトの労働力20%削減▽15日 ロシアの専門家審査会、海上浮揚式原子力発電所用防護インフラの建設を承認▽15日 ベラルーシの原子力導入初号機で温態機能試験が完了▽21日 米国の温暖化防止団体、感染拡大時の原子力発電所早期閉鎖の延期をNY州知事に要請▽22日 英ホライズン社、原子力発電所建設に必要な国道の改修計画について許可の延長を模索▽22日 IAEAが主催する「SMR規制者フォーラム」、SMRの安全性問題で新たな提言を発表▽23日 米エネ省の作業部会、原子力で米国が再び優位に立つための戦略を公表▽23日 カナダ原研、SMR開発促進イニシアチブで英モルテックス社を支援▽28日 米ホルテック社、同社製SMR用の燃料調達でフラマトム社を選択▽29日 米NY州のインディアンポイント2号機が予定通り永久閉鎖▽30日 IEA、新型コロナの影響で世界のエネルギー需要は2020年に6%減と予測 ☆過去の運転実績

12 May 2020

1628

資源エネルギー庁は5月11日、福島第一原子力発電所の処理水の取扱いに係る「関係者のご意見をうかがう場」を開催し、日本経済団体連合会他から意見を聴取。2月に取りまとめられた小委員会による報告書を踏まえ、今後政府として処理水の取扱い方針決定に資するもので、4月6、13日に福島県の自治体や産業団体から意見を聴取したのに続き3回目となる。新型コロナウイルス対策のため、関係者は一会場に参集せずウェブ会議で行われた。資源エネルギー庁の小委員会では、処理水の処分方法とともに、風評被害などの社会的影響も含め総合的な検討を行ってきたが、経団連専務理事の根本勝則氏は、「地元自治体、農林水産業、食品加工業など、様々な方々の意見を丁寧に聴きながら、国民の理解を得て最適な処分方策を決定して欲しい」と切望。さらに、東日本大震災以降、東北地域の魅力を発信する「復興応援マルシェ」開催など、経団連が取り組んできた被災地産品の販路拡大・観光振興に向けた支援策を披露し、「風評対策にはこれまで以上に精力的に取り組んでいく」と強調した。また、全国約1,200社の旅行業者で構成する日本旅行業協会の理事長を務める志村格氏は、観光振興を通じた風評被害対策の有効性を「広い意味で農業や食品の分野にも貢献する」と述べた上で、(1)官民一体となったキャンペーンの企画、(2)観光客を受け入れる基盤整備(コンベンションなど)、(3)様々な形態の旅行に応じた情報提供、(4)食の安全に関する正しい情報発信――を要望。全国旅行業協会専務理事の有野一馬氏は、福島第一原子力発電所構内に立ち並ぶ処理水を保管するタンクに関し、「『福島の象徴』のように報じられている」と、復興に及ぼす影響を懸念し、処理水の取扱いについて「安全性を十分に確認した上で処分することが必要な時期にきている」とした。流通業界から、日本スーパーマーケット協会専務理事の江口法生氏は「安全性について国民に対し丁寧にわかりやすい言葉で説明を」と、日本チェーンストア協会専務理事の井上淳氏は「聞き手側に立った情報提供を」と、それぞれ要望。「消費者との接点」と自身の立場を位置付ける井上氏は、処理水の取扱いに関し、(1)正しい情報の分かりやすい開示、(2)結論の押し付けではない丁寧な議論、(3)安全確保に対する認識の全体共有――をあげ、「国民の安心を得ることは必須の条件」と繰り返し強調した。資源エネルギー庁では、引き続き6月15日まで処理水の取扱いに関する意見募集を行っている。

11 May 2020

3532

政府は5月1日、福島復興再生基本方針に基づき、県が作成した「重点推進計画」の変更を認定。浜通り地域の産業創出を目指す「福島イノベーション・コースト構想」に関し、計画期間が2020年度末から2025年度末までに延長するとともに、これまでの4つの重点分野、「廃炉」、「ロボット・ドローン」、「エネルギー・環境・リサイクル」、「農林水産」に加え、「医療関連」と「航空宇宙」を追加した。復興庁、経済産業省、福島県は2019年12月に「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」を策定しており、「医療関連」と「航空宇宙」を加えた重点6分野の産業集積を進めていくこととなった。これを踏まえ、新たな「重点推進計画」では、浜通り地域の産業発展を目指し青写真で掲げられた「あらゆるチャレンジが可能な地域」、「地域の企業が主役」、「構想を支える人材育成」を3本柱として取組内容を整理した。「医療関連」では、医療機器の開発から事業化までを一体的に支援する「ふくしま医療機器開発支援センター」(2016年開所、郡山市)などの拠点機能活用や、新規企業の参入促進も図っていく。例えば、京都・西陣織で創業し現在ウェアラブルIoTメーカーとして川俣町に工場を持つミツフジは、生体情報が取得できる電極付シャツを用いた医療機関との遠隔モニタリングシステムの開発にも取り組んでいる。また、「航空宇宙」の分野では、「空飛ぶクルマ」試験飛行を始めとする「福島ロボットテストフィールド」の利用拡大や、宇宙航空研究開発機構と地元企業との技術マッチングなどを通じた新規参入・取引拡大があげられている。

07 May 2020

2665

東京電力は4月30日、福島第一原子力発電所廃炉の進捗状況を発表した。昨夏より行われていた1/2号機排気筒解体が29日、予定していた工程(筒身部分16ブロック、鉄塔部分7ブロック)を完了した。今後の廃炉作業に向けて、高さ120mの排気筒は、損傷・破断が生じていたため、上部を解体しリスクを低減する必要があった。また、解体工事に際しては、作業員の被ばくを低減するため、現場での作業を無人化するよう切断・把持機能を有する解体装置を製作。2018年8月からモックアップ(模擬体)による遠隔解体の実証試験を行い、解体装置の性能や施工計画の検証、作業手順の確認など、準備を進め、2019年8月に解体工事を開始した。排気筒は、今回の解体工事で、破断が集中している高さ66m付近を含め、高さ59mより上部が撤去された。排気筒解体の進め方(東京電力発表資料より引用)排気筒の解体作業は、地元企業のエイブルが手掛け、現場で工事に当たった担当者は、「大きなプロジェクトに参加させてもらった。苦労したこともあったが、うまく作業を進めることができた」と語っている。今後は残された排気筒の頂部からの雨水侵入防止のため、蓋を設置する計画となっており、福島第一廃炉推進カンパニープレジデントの小野明氏は、30日の記者会見で、「最後まで気を緩めることなく、安全最優先で作業を進めていく」と強調。また、「地元に高い技術力を持つ企業があることを実感した」とした上で、「未知なる作業が控えており、今回の経験を活かしていきたい」と述べ、遠隔操作技術など、今後の燃料デブリ取り出しに向けても地元企業を活用していく考えを示唆した。2号機使用済み燃料プールからの燃料取り出しに向けては、遠隔操作でプール内調査を行う水中ROV(遊泳型ロボット)のモックアップ訓練を、南相馬市に3月末に全面開所した「福島ロボットテストフィールド」で5月中旬にも実施する予定。

01 May 2020

4533

政府は4月29日、春の勲章受章者を発表した。旭日大綬章を元東レ社長で前日本経済団体連合会会長の榊原定征氏、元四国電力社長の常盤百樹氏が受章。多年にわたり化学繊維業の発展に尽力してきた榊原氏は、2014年6月~18年5月に経団連会長を、2019年4月からは総合資源エネルギー調査会会長を務めるなど、経済政策においても手腕を発揮。2020年3月には関西電力会長に内定しており、今後は金品受領問題で損なわれた信頼の回復に向け、同社の経営改革・刷新に取り組んでいく。常盤氏は、2005年6月~09年6月の四国電力社長在任中、伊方3号機のプルサーマル発電計画推進に向け、三菱重工業・フランスメロックス社とのMOX燃料製造契約や地元理解活動に取り組んだ。電気事業連合会副会長や四国経済連合会会長を歴任するなど、電気事業・地域経済の発展に尽力。2017年にはフランス大使館より「レジオン・ドヌール勲章」を受章しており、日仏協力の功績に関しても高く評価されている。また、瑞宝重光章を元科学技術事務次官の石田寛人氏が受章。同氏は、1964年に科学技術庁(現文部科学省)に入庁し、当時通称「サブロク長計」と呼ばれた1961年策定の原子力長期計画を出発点に、日本の原子力開発利用の推進に取り組んできた。科学技術事務次官退任後は、駐チェコ大使として外交分野で、金沢学院大学学長や原子力安全技術センター会長として原子力人材育成や技術基盤の強化で幅広く手腕を発揮。古典芸能に造詣が深く子供歌舞伎に関する著書も出している。この他、旭日中綬章を科学技術振興機構理事長や日立製作所副社長を務めた中村道治氏が受章。同氏は、2008年の大強度陽子加速器施設「J-PARC」供用開始を機とした「中性子産業利用推進協議会」設立に関わるなど、研究開発施設の産業利用にも力を入れた。瑞宝中綬章を、2014年4月~17年12月に原子力委員を務めた元軍縮担当国連事務次長の阿部信泰氏、元科学審議官の池田要氏、元内閣府政策統括官の興直孝氏、元科学技術庁長官官房審議官の内藤香氏が受章。池田氏は科学技術庁の要職を歴任後、駐クロアチア大使を務め、2005年には初代ITER機構長に選任された。興氏は、科学技術庁原子力局長に在任中、JCO臨界事故が発生し、その後の原子力行政の立て直しに取り組んだ。IAEA保障措置局での勤務経験を持つ内藤氏は、行政職を退いた後、核物質管理センター理事長を務めており、近年も核セキュリティに関する原子力規制委員会での検討や海外調査などで活躍している。外国人では、旭日大綬章をマイクロソフト社共同創業者兼会長兼CEOのビル・ゲイツ氏、旭日重光章を元米国エネルギー省(DOE)副長官のダニエル・ポネマン氏が受章。ゲイツ氏は、技術誌やブログを通じ、地球温暖化問題の解決に貢献するものとして原子力技術の有用性を訴え続けている。ポネマン氏は「民生用原子力協力に関する日米二国間委員会」の米国議長を務めるなど、エネルギー分野における日米関係の強化に寄与した。

30 Apr 2020

4448

日本原子力文化財団はこのほど、パンフレット「私たちの暮らしを守るために」を制作した。主に女性層を対象として「地球温暖化防止の観点から見る将来のエネルギー」について考えてもらうことを目的としたもの。パンフレットは冒頭、「猛暑や台風、豪雨を生み出す温暖化」と題し、気温の上昇に伴う自然災害の頻発・大型化、健康や農作物に与える影響について事例をあげながら述べ、人間の様々な活動から排出される温室効果ガス、特に化石燃料の利用によるCO2が温暖化の原因となっているとして、「温暖化は“加害者”も“被害者”も私たち」と問題を提起。また、「2050年までに80%削減」とする日本の温室効果ガス排出に関する国際公約や、他国の削減目標についても示し、「求められるのは、大幅な“ダイエット”」と、世界全体による努力の積み重ねが必要なことを強調。その上で、生活者の視点から、「ポイントは、家庭などの電化と発電の低炭素化」として、例えば、電気を利用するヒートポンプ式のエアコンや給湯器では、使った電気エネルギーの3~6倍の熱エネルギーを作り出せることを述べ、電化による効果を「省エネルギーと省CO2」とアピール。さらに、温室効果ガス削減の長期目標達成に向け、原子力や再生可能エネルギーなど、発電に伴いCO2を排出しない「ゼロエミッション電源」の活用が重要なカギを握るとした。2050年に向けたCO2排出量削減に関しては、電力中央研究所が2019年にまとめたレポートを引用し、「徹底した省エネルギー」、「再生可能エネルギーの最大限の導入」、「原子力の活用」の3つを推し進めていく必要性を解説。原子力発電所の安全対策についても説明している。原子力文化財団では、今回のパンフレット作製に関し、現下の新型コロナウイルス感染症騒動により、地球温暖化問題への関心の薄れや収束後の経済建て直しに伴うCO2排出増が生じることも懸念し、「この機に電気のことについても考えてもらいたい」としている。

28 Apr 2020

1886

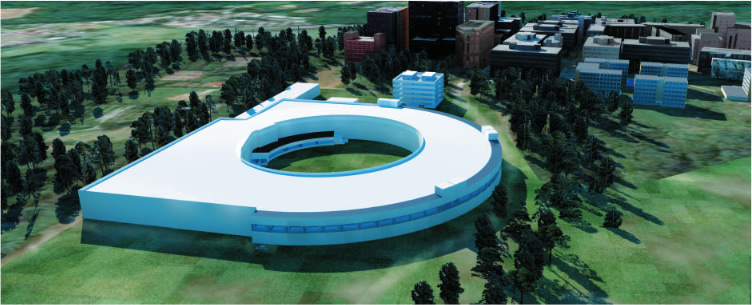

東北大学の青葉山キャンパス(仙台市)で次世代放射光施設の中核となる「基本建屋」の起工式が4月22日に行われた。地上2階、地下1階、延べ床面積約25,000平方mの「基本建屋」には、2021~23年度に加速器(電子エネルギー3GeV、蓄積リング周長約350m)の据付け・調整が行われ、同施設は2024年度に供用開始となる予定。1997年に供用開始した電子エネルギー8GeVの「SPring8」が主に高エネルギー領域のX線(硬X線、5~20keV)を用い「物質の構造を知る」解析を行うのに対し、この次世代放射光施設は、主に低エネルギー領域のX線(軟X線、~2keV)を用い「物質の機能を知る」解析に強みを持ち、燃料電池開発や創薬などの分野での活用が期待されている。軟X線向けの放射光施設については、スイス、フランス、英国、中国、韓国などに続き、近年、米国、台湾、スウェーデン、ブラジルでも新設が進んでおり、文部科学省の有識者委員会では2018年1月に、「諸外国と互角に競争するための環境が整っていない」、「高い産業利用ニーズが見込まれている」との認識から、早期に整備すべきとする報告書を取りまとめている。これを踏まえ、量子科学技術研究開発機構が「整備運用を進める国の主体」として指名され、2018年に9月には、同機構と、一般財団法人光科学イノベーションセンターを代表機関とする、宮城県、仙台市、東北大学、東北経済団体連合会による地域・産業界パートナーとが連携協力協定を締結し、施設の建設が具体化に向けて動き始めた。東北大学では、2019年3月に次世代放射光施設の敷地造成が始まったのを受け、10月には「国際放射光イノベーション・スマート研究センター」が発足するなど、同施設を活用した国際研究ネットワークの構築や教育・人材育成に向けた準備が進められている。4月20日には、新型コロナウイルス感染症の制圧に関し、有望な放射光利用関連技術を取りまとめた上で、研究課題の募集を開始するとともに、ウェブ会議により「世界主要放射光施設サミット」を開催することを発表した。

24 Apr 2020

5542

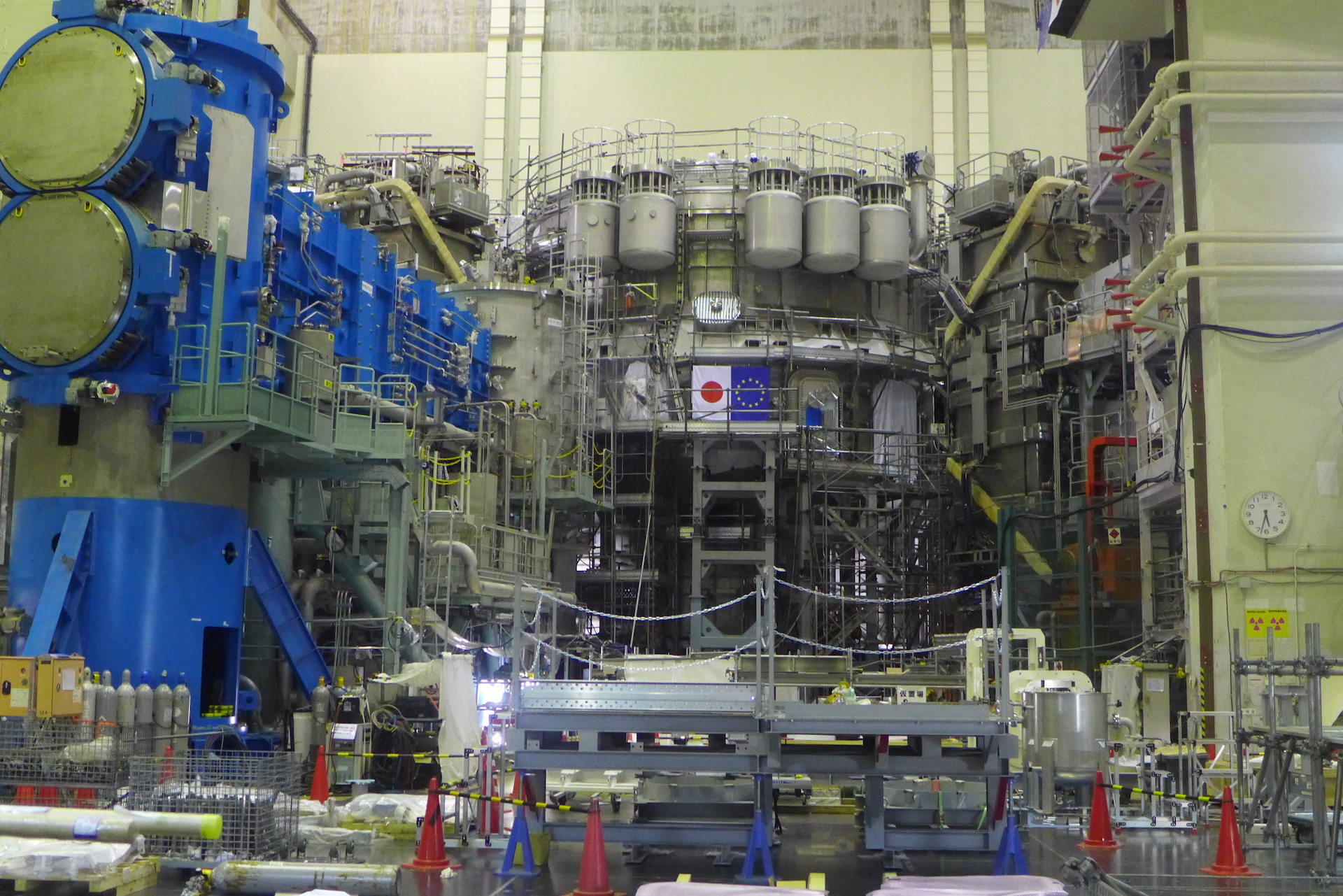

量子科学技術研究開発機構の那珂核融合研究所(茨城県那珂市)で建設が進められていた核融合超伝導トカマク型実験装置「JT-60SA」が4月22日に組み立てを完了した。〈量研機構発表資料はこちら〉国際熱核融合実験炉(ITER)計画を補完・支援するものとして日欧共同で取り組む「幅広いアプローチ(BA)」活動の一つで、2007年に従前の「JT-60」を改修する形で建設が開始。2013年より組立が始まり、2019年5月には、「JT-60SA」の心臓部となる「中心ソレノイドコイル」(直径2m、高さ7m、重量約100トン)の据付けが報道陣公開のもとに行われた。トカマク型核融合は、ドーナツ状の磁気のかごを作り、その中にプラズマを閉じ込める方式。「JT-60」を用いた研究では、プラズマをITERの運転に相当する高閉じ込め・高圧力の状態で世界最長時間(28秒間)維持する成果をあげた。これを踏まえ、「JT-60SA」は、ITER計画に資するデータ取得に向け、BA活動における「サテライト・トカマク計画」と、(1)経済性・環境適合性に向けた研究開発、(2)ITERへの科学的知見の提供、(3)ITER研究をリードする人材育成――を掲げるトカマク国内重点化装置計画のもと、ITERの約半分規模の装置として建設が進められた。今後、「JT-60SA」では、超伝導コイル冷却など、順次各機器の健全性を確認しつつ動作させ、今秋頃にも最初のプラズマを着火し統合試験運転を開始する予定。「サテライト・トカマク計画」の他、「国際核融合材料照射施設の工学実証・設計事業」など、日欧で3つの事業を進めるBA活動については3月に、2007年6月~2020年3月のフェーズIに続き、2024年度のITER運転開始を目指し、新たなフェーズに向けた共同宣言署名式(欧州委員会本部にて)が行われている。

23 Apr 2020

15297

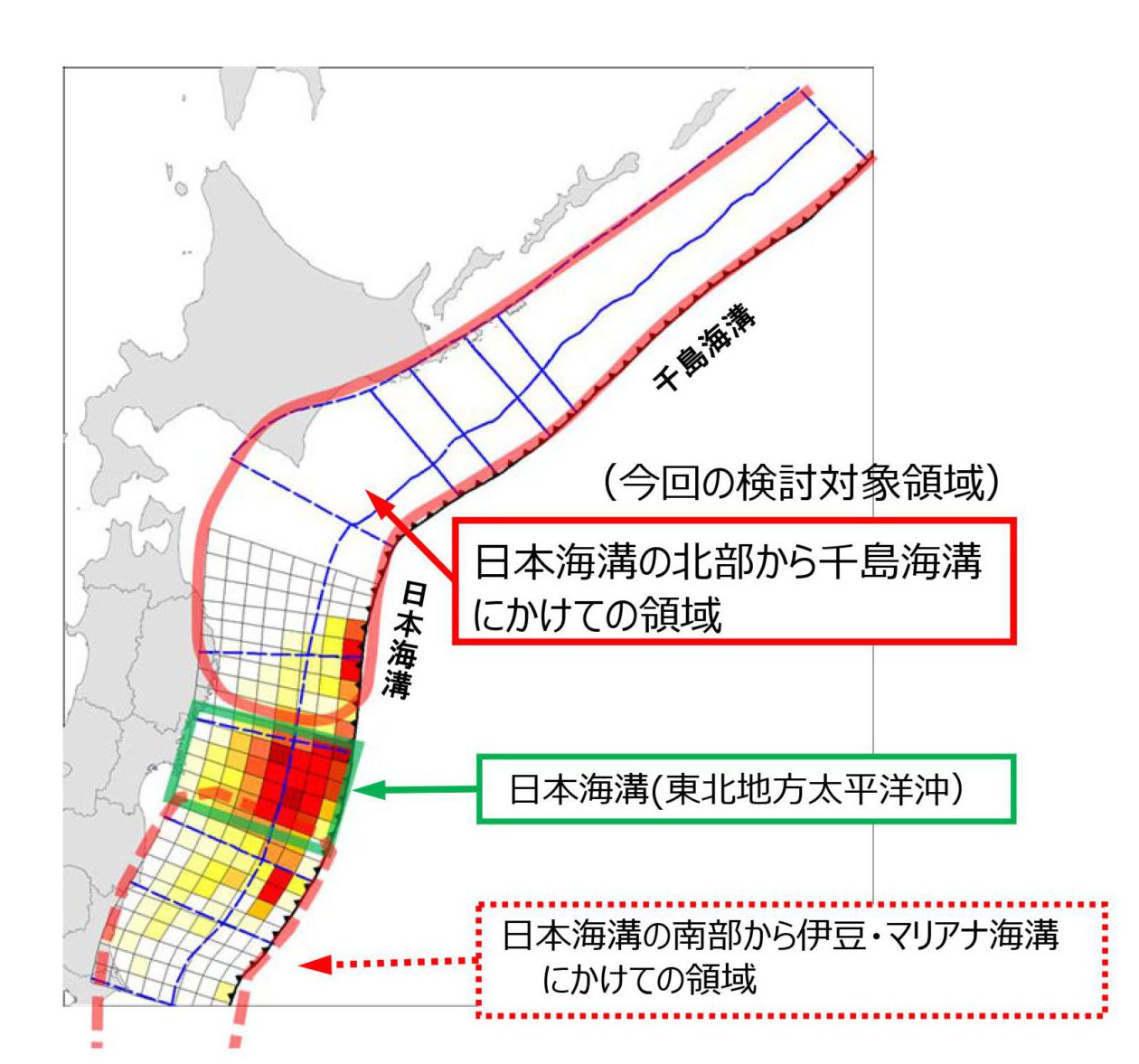

内閣府(防災)の有識者検討会は4月21日、日本海溝の北部から千島海溝を対象とし巨大地震が発生した場合の震度分布、津波高、浸水域などに関する検討結果について報告書を取りまとめ発表した。北海道厚岸町付近で震度7など、岩手県から北海道に及ぶ太平洋側の広い範囲での強い揺れが推定されている。これは、東日本大震災の教訓を踏まえ2015年より検討を行ってきたもので、過去6,000年の津波堆積物に関する資料から最大クラスの津波断層モデルとして、「日本海溝(三陸・日高沖)モデル」と「千島海溝(十勝・根室沖)モデル」を構築し、津波シミュレーションを実施。沿岸における津波の高さや浸水範囲・深さを推計し、北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県について、その分布図が公表された。岩手県については自治体の要望により未公表。同報告書よると、北海道では根室市からえりも町付近にかけて10~20mを超える津波高となっており最大で27.9m(えりも町)だった。青森県は太平洋沿岸で10~20m程度となり最大は26.1m(八戸市)。岩手県は10~20m程度で宮古市がおよそ30mと今回の検討結果で最も高かった。宮城県以南では、場所によっては10mを超えていたが、一部の地域を除き東日本大震災時より低かった。 今回の報告書発表に関し、武田良太内閣府防災担当大臣は21日の閣議後記者会見で、最大クラスの地震・津波に伴う被害想定や災対策について検討する新たなワーキンググループと、自然災害に対する政府の初動対応・応急対策強化に向け「自然災害即応連携チーム会議」を立ち上げたことを述べ、「危機管理体制をより万全なものとする」と強調した。福島第一原子力発電所を立地する双葉町、大熊町の津波高は、「日本海溝モデル」によるシミュレーションで、それぞれ13.7m、14.1mだった。東京電力では昨秋より、福島第一原子力発電所の千島海溝津波対策として、高さ11m、全長約600mの防潮堤の設置工事を実施中。これに関し、原子力規制委員会の更田豊志委員長は22日の定例記者会見で、「強い関心を持っている」とした上で、「まず建屋の水密化をできるだけ早急に図って欲しい」と繰り返し述べた。

22 Apr 2020

13682

静岡県牧之原市に4月19日、原子力災害発生時に高齢者や障害者など、要配慮者が一時的に避難する施設として「地頭方原子力防災センター」が完成した。中部電力浜岡原子力発電所から4.6kmの距離にあり、これまで原子力災害に備えた避難施設としては既存の小中学校体育館などが指定・整備されてきたが、新設のものは県内で初となる。約260人を収容できる同センターは、鉄筋コンクリート構造2階建てで、避難室8部屋(うち和室2部屋)、備蓄倉庫、7日間の停電に対応できる非常用発電設備や地下軽油タンクを備えているほか、放射線防護のため、陽圧化装置(建物内の気圧を上げて外からの空気を入りにくくする)や鉛入りのカーテンが設置されている。およそ6.6億円の事業費が投じられ昨秋より建設工事を行っていた。市では、施設の完成に先立ち愛称を募集し、審査の結果、7日に「ジーボ」と決定した。浜岡発電所周辺の市町村(経産省発表資料より引用)浜岡発電所から20 km圏内には、発電所を立地する御前崎市の他、掛川市、菊川市、牧之原市など7市町が含まれ、全市町の人口総数は40数万人に上っている。牧之原市の杉本基久雄市長は3日の定例記者会見で、「市内全体には1,200人の要配慮者がおり500人分の収容施設が足りない」と述べ、災害に備えた施設の整備がさらに必要なことを示唆した。浜岡発電所では現在3、4号機について、新規制基準適合性に係る審査が行われている。

21 Apr 2020

6059

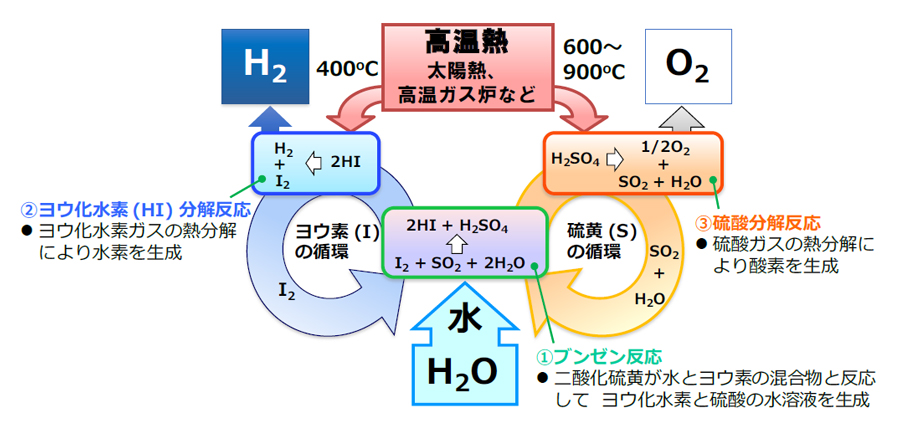

量子科学技術研究開発機構、芝浦工業大学、日本原子力研究開発機構による研究チームは4月17日、高温熱を利用した水素製造の効率(システムの駆動に要した全消費エネルギーに対し、製造した水素の燃焼エネルギーの割合)を40%にまで向上できる見通しが得られたと発表した。熱化学反応サイクルで水を水素と酸素に分解するシステム「ISプロセス」の実用化に向けて研究を進めてきたもの。〈量研機構他発表資料はこちら〉「ISプロセス」は、高温の熱源として高温ガス炉や太陽熱を用いる水素製造技術として期待されており、高温ガス炉では、原子力機構の「HTTR」について、3月末に新規制基準適合性の審査書案が取りまとめられ、所要の検査を経て年度末頃に運転再開の予定となっている。膜ブンゼン反応の原理(量研機構発表資料より引用)「ISプロセス」の中心となる「ブンゼン反応」では、大量の循環物質(ヨウ素と硫黄)と、これに伴う機器の大型化が必要となることから、過剰なヨウ素を抑えるため、量研機構と芝浦工大は2017年に「膜ブンゼン反応器」を開発した。これは、「ブンゼン反応」で起きる「硫酸(H2SO4)生成反応」と「ヨウ化水素(HI)生成反応」の中で、電極に挟まれたイオン交換膜を介して、水素イオン(H+)を陰極側に効率的に透過させる仕組みで、ヨウ素使用量の約8割削減につながったが、電圧の低減や強酸環境での耐食性などが課題となっていた。今回、量研機構の高崎量子応用研究所は、放射線照射による改質(量子ビームグラフト・架橋技術)で新たなイオン交換膜を開発し、水素イオンの透過に起因する電圧を約8割低減。耐食性に優れた貴金属によるめっき加工技術などに取り組んできた芝浦工大は、表面積を増大した金陽極を新たに開発し、硫酸生成に起因する電圧を約4割低減することに成功した。また、原子力機構は「ブンゼン反応」の最適温度を50度Cと判断。開発された陽イオン交換膜と金陽極を反応器に装着した試験も50度Cで実施され各技術を実証するデータが得られた。今回の研究成果では、太陽熱を熱源とした650度C程度の比較的低温でも水素製造効率40%を達成できる見通しが立ったとしている。

17 Apr 2020

6301

文部科学省はこのほど、全国国公私立の幼稚園から高校まで約5万校を対象に実施した学校安全の推進に関する2018年度調査の結果を発表。校内施設や通学路の安全点検、地域連携・防犯体制の整備状況、安全に関わる教育活動・教職員研修などの実態とともに、危機管理関連で、原子力災害や津波浸水に備えた訓練実施状況についても調査結果が示された。それによると、原子力施設から概ね30km圏内の「緊急時防護措置を準備する区域」(UPZ)に所在する学校2,340校(幼稚園・認定こども園520校、小学校996校、中学校515校、高校242校他)のうち、原子力災害を想定した危機管理マニュアルを作成している学校は1,932校(82.6%)、避難訓練を実施している学校は1,175校(50.2%)だった。都道府県別には、UPZ内に所在する学校が最も多いのは茨城県の317校で、次いで静岡県の245校、福島県の196校、島根県の186校、新潟県の178校、福井県の144校などとなっている。茨城県では、1999年のJCO臨界事故を受け、学校における原子力防災マニュアルを整備し、国による原子力災害対策指針の改訂を踏まえた見直しも行っている。今回の調査で、県内の学校のうち原子力災害を想定した危機管理マニュアルを作成していたのは306校(96.5%)、訓練を実施していたのは243校(76.7%)だった。東海村では、2019年6月に原子力発電所事故を想定した広域避難訓練の中で、初めて村内の小学生約80人を参加させ、避難所での保護者への引き渡し訓練を実施するともに、非常用物資の配布や自衛隊装具の展示を行うなど、防災対策の実効性向上に努めている。この他、危機管理の関連で、津波浸水の可能性が示されている学校は5,950校で、そのうち津波被害を想定したマニュアルを作成している学校は5,375校(90.3%)、避難訓練を実施している学校は5,344校(89.8%)。また、弾道ミサイル発射に関する避難訓練を実施、または合同訓練に参加したという学校は6,624校(13.4%)だった。

16 Apr 2020

5285

資源エネルギー庁は4月14日、2018年度のエネルギー需給実績を取りまとめ発表。最終エネルギー消費は前年度比2.7%減の13,124PJ(ペタジュール)となり、特に家庭部門では暖冬の影響により同7.8%の大幅な減少を見せた。2018年度の一次エネルギー国内供給は、前年度比1.8%減の19,728PJとなった。その中で、原子力発電の再稼働と再生可能エネルギーの普及が進んでおり、全体に占める割合がそれぞれ前年度比1.4ポイント、同0.5ポイント増加し、これらを含む非化石燃料の占める割合は6年連続で増加。一方、化石燃料の占める割合は85.5%で6年連続の減少となった。総発電電力量は、同0.8%減の1兆512億kWhで、電源構成別には火力が77.0%(同3.9ポイント減)、再生可能エネルギーが16.9%(同0.9ポイント増)、原子力が6.2%(同3.1ポイント増)となり、非化石電源の占める割合は23.0%と、同3.9ポイントの増加を見せた。年度内には、関西電力大飯4号機(PWR、118.0万kW)と九州電力玄海4号機(PWR、118.0万kW)の2基の原子力発電プラントが再稼働している。また、エネルギー起源のCO2排出量は、前年度比4.6%減の10.6億トンとなった。5年連続で減少し続けているが、下げ幅は近年で最大。東日本大震災後、原子力発電プラントが順次停止し化石燃料によるエネルギー供給がピークとなった2013年度との比較では、14.2%の減少となっている。環境省の同日発表によると、2018年度の国内温室効果ガス総排出量は12.4億トン(CO2換算)で、前年度比3.9%減、2013年度比で12.0%減となった。日本は、パリ協定に基づく国際公約として「温室効果ガスを2030年度に2013年度比26%削減」との目標を掲げている。

15 Apr 2020

5084

資源エネルギー庁は4月13日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関する「関係者のご意見を伺う場」を福島市と富岡町で開催。2月に取りまとめた小委員会報告を踏まえ、政府としての方針決定に資するもので、6日の福島市開催に続き2回目となる。前半の福島市会場では、県商工会連合会会長の轡田倉治氏、ヨークベニマル社長の真船幸夫氏、県農業協同組合中央会会長の菅野孝志氏が意見を表明した。福島を中心とする5県に約230店舗の販売網を有するヨークベニマルの真船氏は、「安心・安全な食品を地域の皆様に届ける」という使命を繰り返し強調。福島第一原子力発電所事故後、独自に放射線測定機器を導入し日々食品の検査を実施した上で顧客に提供してきた結果、「徐々に福島県産品の安全性に対する理解が浸透してきている」とした。一方で、「風評は未だ払拭されるに至っていない」と憂慮し、毎年3月11日に打ち出す販売促進キャンペーン広告を示しながら、福島県産の農水産物の魅力発信に努めていることを述べた。その上で、処理水の取扱いに関し、(1)国内外に広く情報を提供しコンセンサスを得ること、(2)風評被害防止の事前プログラムを準備しておくこと――が担保されない限り、放出すべきではないと主張。また、菅野氏は、小委員会報告が「現実的な方法」とする海洋放出と水蒸気放出について「二者択一の考え方には反対」としたほか、2日に公表された同報告に対するIAEAレビューに関し「地元紙を除いてほとんど報道されていない」などと述べ、マスメディアによる情報発信や放射線教育の重要性にも言及した。後半は富岡町に会場を移し、いわき市、双葉町、富岡町、広野町、葛尾村、楢葉町、川内村、大熊町、浪江町の各首長が意見を表明。いわき市長の清水敏男氏は、処理水の取扱いに関し、資源エネルギー庁が2018年に開催した説明・公聴会(富岡町、郡山市、都内)での環境・健康影響を巡る議論を振り返り、小委員会報告について「科学的事実に対し共通認識が形成されるべき」と、国民全体による議論の必要性を示唆。また、市の観光復興の現状について述べ、海水浴客は震災前の1割程度に留まり、良質な波で知られる四倉海水浴場では「東日本サーフィン選手権大会」が2年連続で開催できたものの、サーファーからは放射線に対する不安の声が聞かれるなどと、「風評被害の固定化」を懸念した。この他、各町村長からはいずれも、地元産業に及ぼす風評被害への不安や慎重な対応を求める意見が述べられ、住民帰還に与える影響を憂慮する声、原子力発電所を立地する地域を含め全国各地で説明会を行うべきとの意見もあった。現下の新型コロナウイルス対策のため、東京にてテレビ会議を通じての出席となった松本洋平経済産業副大臣(座長)は、「皆様方の思いをしっかり受け止めていく」と述べ締めくくった。

14 Apr 2020

5453

☆3月の主な動き☆【国内】▽2日 ITER「幅広いアプローチ活動」、新たなフェーズに向け日欧共同宣言署名▽4日 九州経済連合会エネ戦略で提言、「再稼働の先行アドバンテージ」を強調▽5日 政府・未来投資会議、環境・エネ問題で「大所高所からの骨太のビジョン」検討へ▽7日 「福島水素エネ研究フィールド」が浪江町に開所、太陽光発電を用いた世界最大級のプラント▽10日 消費者庁風評調査、食品の産地を気にする人で「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」が震災後最少に▽11日 福島第一事故から9年、東京電力社長が訓示「復興と廃炉の両立」を強調▽17日 原子力文化財団が世論調査結果発表、原子力に対する考え方が「ややポジティブ側」に変動と分析▽18日 規制委、東北電力女川1号機と九州電力玄海2号機の廃止措置計画を認可▽20日 福井県「原子力災害制圧道路」が完成、原電敦賀と「もんじゅ」の行来が短縮し観光振興も▽24日 文科省が放射線教育に関する調査結果発表、副読本の活用状況も▽25日 規制委、原子力機構「HTTR」の新規制基準適合性で「審査書案」取りまとめ▽27日 東京電力が福島第一廃炉で向こう10年の中長期実行プラン示す、地元企業を通じた復興支援策も▽31日 「福島ロボットテストフィールド」が全面開所 【海外】▽2日 世界初の「華龍一号」設計の福清5号機で温態機能試験が完了▽2日 米国防総省、超小型炉の原型炉建設と実証に向けコメント募集▽5日 米原子力発電所の2019年の安全性パフォーマンス評価、全ユニットが最良カテゴリーに▽6日 米ピーチボトム2、3号機に規制委が2回目の運転期間20年延長を承認、米国で2件目▽6日 インド原子力省の常設委、原子力拡大計画で国産加圧重水炉の建設を推奨▽9日 米国防総省、超小型原子炉原型炉の設計契約でWH社など3社を選定▽9日 欧州の原子力企業7社、EUのタクソノミー報告に対し原子力の評価で専門家Grの設置を要請▽10日 米BWXT社、エネ省が開発中の超小型炉用にTRISO燃料の製造契約獲得▽10日 米規制委、ホルテック社の集中中間貯蔵施設の建設計画審査で「環境影響面の問題なし」と報告▽13日 米ビーバーバレー原子力発電所の事業者が2年前の早期閉鎖予告を撤回▽17日 米オクロ社、先進的SMRで初の建設・運転一括認可(COL)を規制委に申請▽19日 英ロールス・ロイス社、トルコで同社製SMRを建設する可能性調査でトルコ国営電力と覚書▽20日 米NEI、パンデミック時の燃料交換など原子力発電所への支援をエネ省長官に要請▽22日 IEA事務局長:「コロナウイルス危機に際しすべての発電設備オプション維持が重要」▽23日 仏電力、コロナウイルスの影響で原子力による今年の目標発電量を下方修正へ▽25日 IAEA、様々なSMRの経済性評価で3年計画の協働研究 開始▽25日 チェコ電力、ドコバニ原子力発電所での2基増設で立地許可を申請▽26日 EDFエナジー社、コロナウイルスの影響でサイズウェルC原子力発電所の「開発合意書」の申請書提出を延期▽26日 ロシア、国内外で運転・建設中の原子力発電所におけるコロナウイルス対策でさらなる警戒強化▽30日 IAEA、コロナウイルスによる感染拡大時の緊急時支援演習を実施 ☆過去の運転実績

13 Apr 2020

1697

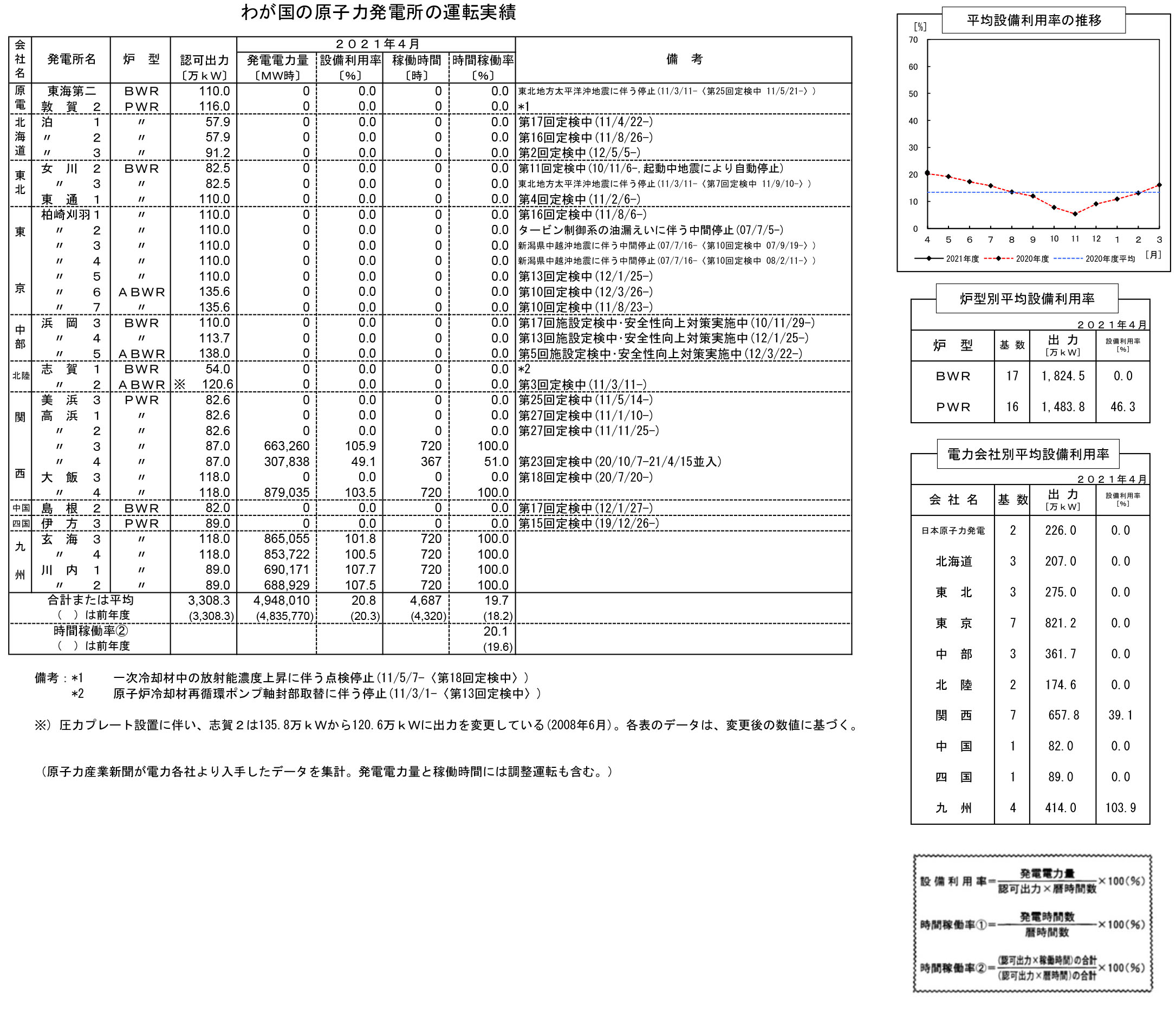

原子力産業新聞が電力各社より入手したデータによると、2019年度の国内原子力発電所の設備利用率は20.6%と、前年度の19.3%より1.3ポイント増加。また、総発電電力量は概ね前年度並みの637億7,898万kWhだった。月ごとの設備利用率の推移(2018~19年度)2019年度内に新たに再稼働したプラントはなく、2018年度に引き続き、関西電力高浜3、4号機、同大飯3、4号機、四国電力伊方3号機、九州電力玄海3、4号機、同川内1、2号機の、いずれもPWRで計9基の運転となった。また、九州電力玄海2号機が4月に、東京電力福島第二1~4号機が9月に運転を終了。国内の原子力発電プラントは、計33基・3,308.3万kWとなっている。また、九州電力川内1号機が3月16日にテロ対策の「特定重大事故等対処施設」の設置期限満了を迎え定期検査入り。検査期間中は、新規制基準が要求する同施設、常設直流電源設備(3系統目)の設置工事などが行われる。

10 Apr 2020

5026

原子力規制委員会は4月8日の定例会合で、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応として、当面の審査会合などをテレビ会議・電話会議での開催を基本とすることとした。ウェブサイトでのライブ中継もこれまで通り実施する。現在通信試験のための模擬会合が行われており、最終的なチェックを経て運用を開始するが、審査会合については原則火・木曜の開催となる見通し。テレビ会議は、3月に福島第一原子力発電所に関する監視・評価検討会で、東京の本庁と現地原子力規制事務所と発電所サイトとを結んで行われたことがある。地震・津波関係の審査など、事業者が会場で図面を示しながら議論することが必要な会合については、サイト担当者が東京に出向くことを極力避けるよう、個別に人数を限定した審査会合の開催を検討する。また、セキュリティの観点からテレビ会議が利用できないテロ対策の「特定重大事故等対処施設」に関する審査や、判断・指示事項が明らかな案件については、委員の了解を得て書面審査とし、機微情報へのマスキングを施した上で文書を公開。規制委員会の新規制基準適合性に係る審査会合は、概ね日に1回程度開催されていたが、3月27日を最後に中断となっている。前回4月1日の定例会合で、審査を総括する原子力規制庁の山形浩史氏は、「審査に遅れが生じないように努めていく」として、早急に今後の審査会合の進め方をまとめる考えを示していた。7日には新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言が7都府県に発令されたが、更田豊志委員長は8日の定例会合終了後の記者会見で、実施期間中の留意事項として、原子力施設にトラブルが生じた際の緊急時対応体制の維持の他、医療用放射性同位元素に係る申請への対応も重要などと述べた。なお、定例会合は当面これまでの毎週から隔週の開催となる。

08 Apr 2020

4521