Nプロジェクト 文科省で記者会見

~科学を「共通言語」に 高校生が小学生へ伝える挑戦~

06 Oct 2025

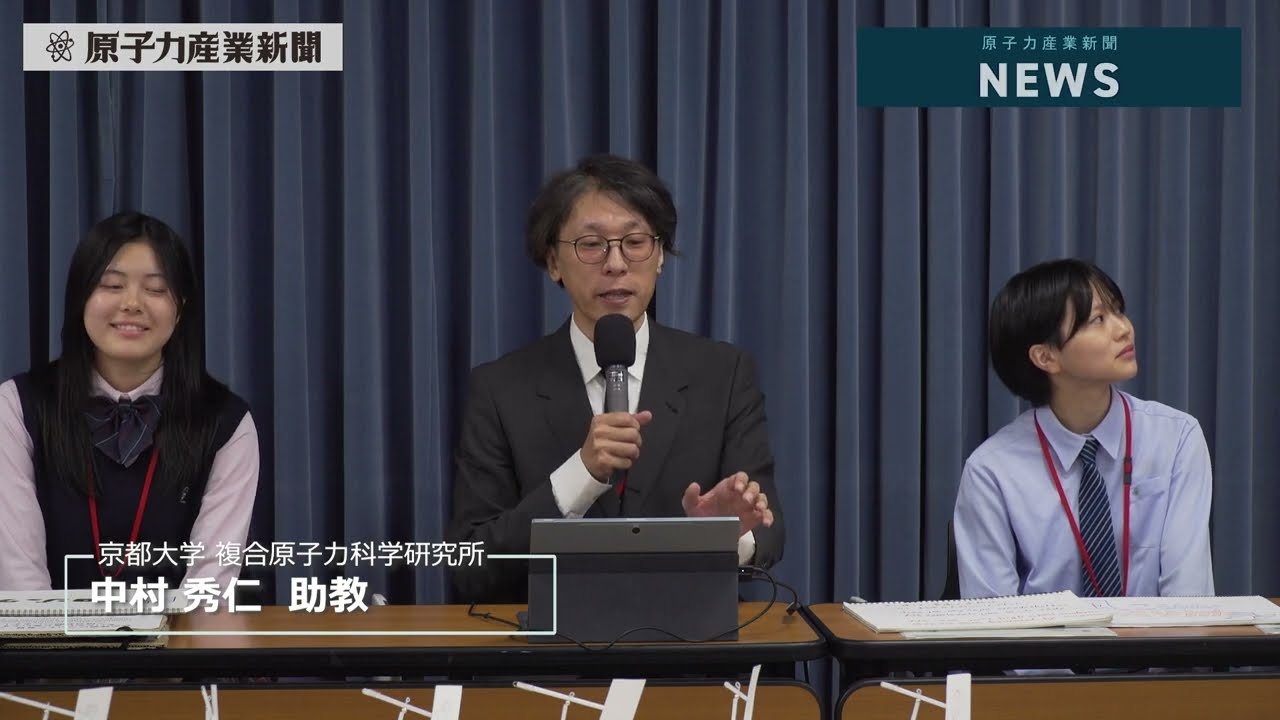

京都大学複合原子力科学研究所の中村秀仁助教らは10月2日、文部科学省にて「Nプロジェクト」に関する記者会見を開いた。同プロジェクトは、高校生が科学の「ワクワク感」を小学生や地域社会に伝える対話型学習活動であり、このたび初めて公立小学校(4校、50クラス、計1704名)に展開することが正式に発表された。

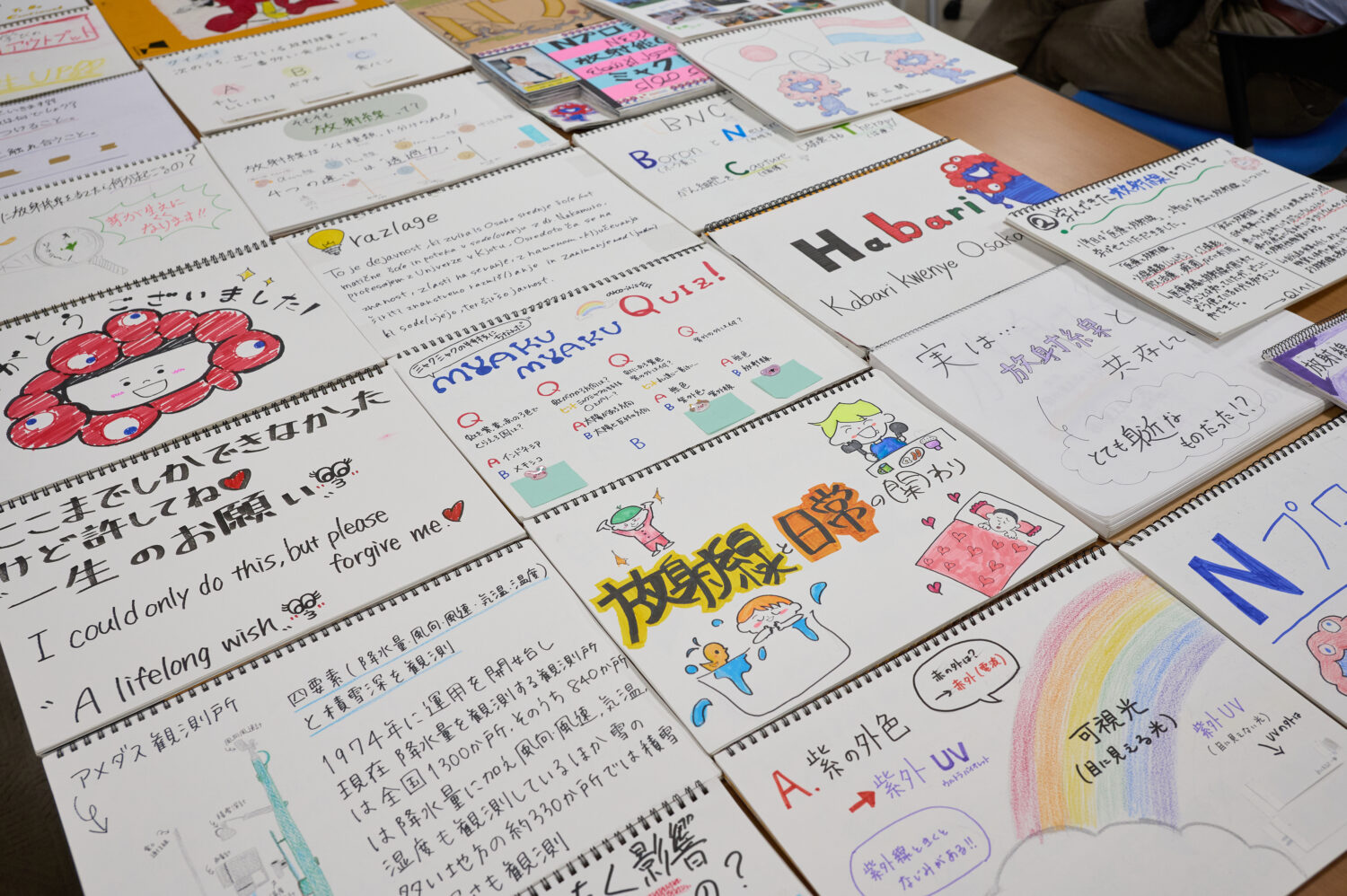

中村助教は、20年にわたり科学教室を続けてきた経験を振り返り、「これまで理科好きの子どもや保護者が熱心な家庭にしか届いていなかった」と反省を語った。その上で「科学は学問ではなく、世界共通の言語。人と対話するツールとしてこそ意味がある」と強調。学力中間層や文系生徒を対象とした新たなアプローチの意義を訴えた。今回の小学校での授業は、低学年に「気象」、高学年に「放射線」を題材に、高校生1名に対し、小学生4~5名の少人数形式で45分間。自作のスケッチブックを使ったクイズ形式で行われる予定だ。

中村助教は「文系の生徒に科学を届けたい」と考え、題材を設計した経緯を説明。高校2年で文理が分かれる際、文系に進む理由の多くは「古文が好きだから」や「漢文が好きだから」ではなく、「算数が苦手だから」であり、理系科目に対して苦手意識があるという実態がある。こうした生徒に物理や化学の題材を取り上げても「理系の生徒には勝てない」「自分にはできない」という意識が先立ち、学びにつながらない。そこで中村助教は、社会的な話題でありながら、理系生徒も文系生徒も「誰もが同じスタートラインに立てるテーマ」を選ぶ必要があると考えた。その一つが「福島第一の処理水に含まれるトリチウム水」の問題だった。理系も文系も詳しくないテーマであり、初めて「対等に議論できる」題材となったのだ。

放射線は一般的に不安や偏見と結び付けられがちだが、科学的に学べば「必ずしも悪いものではない」ことを理解できる。だからこそ、放射線を題材に選ぶことには、

- 科学リテラシーを育てる契機となる

- 社会的にセンシティブな話題に向き合う力をつける

という狙いがある。

大阪高等学校の平野宏太校長は「2000人近い生徒たちがNプロジェクトに参加しているが、その7割近くが文系の生徒。その文系の生徒たちが、Nプロジェクトが終わった後に、物理や科学系の参考書を読み始めたり、YouTubeを見るようになった」と語り、これまでの授業とは全く違う形での教育効果を実感していると述べた。

中村助教も「小学校で実施するからと言って、小学生に知識を与えることが目的ではない。かっこいいお兄さん・お姉さんの姿を見て、『あんなふうになりたい』と思ってもらうことが大切」と述べ、高校生にとっても「役割交代」を通じてキャリア意識を育む機会になるとした。

記者会見に同席した京都大学複合原子力科学研究所の川端祐司特任教授は、Nプロジェクトについて「3年目という若いプロジェクトだが、アウトプットの場を多様に設けることで子どもたちの非認知能力に改善が見られる」と評価。「吹田市のご協力を得て公立小学校という公の教育の場で活動できるのは、我々にとって全く新しいステージに入った」と語った。当初は「放射線を題材にする」ことへの不安が小学校側から多く寄せられたが、大阪・関西万博での高校生の活動を見た教員らがSNSで拡散し、協力的な姿勢へと転じたという。保護者からも「家庭で子どもが科学やニュースを話題にするようになった」と喜びの声が寄せられている。

授業は10月20日からスタートし、桃山台小、津雲台小、佐竹台小、千里たけみ小の4校で順次実施される。さらに今後は海外当局との共同記者会見も計画されているそうで、Nプロジェクトは国際的な広がりを視野に入れているようだ。

高校生が語る「挑戦」と「ワクワク感」

今回の会見には、大阪高等学校から2名の高校生が出席し、それぞれの成長体験と今後の意気込みを語った。

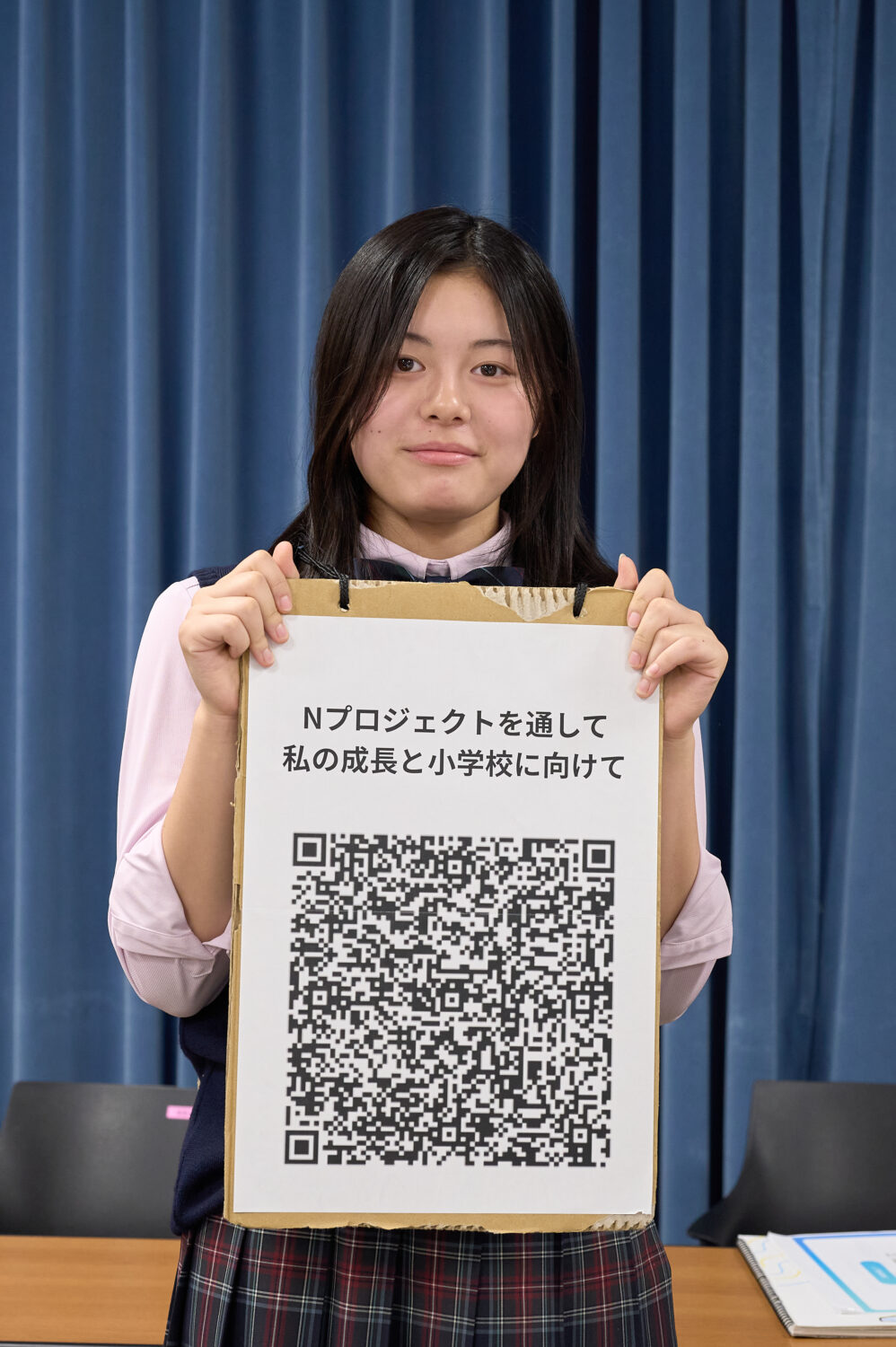

寒川琴音さん(3年):「科学のワクワク感」を伝えたい

文系の生徒として参加した寒川さんは、中学時代に委員会や生徒会の活動を断り続けてきた後悔から、高校入学時に「前向きにすべてに挑戦しよう」と決意したという。Nプロジェクトでは「科学のワクワク感を伝える」ことを最も重視しており、「教えるという形にこだわらずに伝える」という姿勢で小学生との対話に臨むと語った。小学生への説明で最も苦労している点について「漢字が使えないこと」を挙げており、「風向計とかも風の向きを計測する機械です」と大人には説明できるが、小学生低学年へひらがなで説明する際は「イラストを丁寧に描く」といった工夫が必要だと話した。

将来は芸能関係を目指す寒川さんは、「いろいろな人と話せるようになりたい」と語り、今回の活動がコミュニケーション能力向上の良い機会になると期待している。同世代の高校生に対しては「挑戦したら変わるよっていう挑戦することの大切さを身をもって実感できるので、それを伝えたい」と述べ、自らの変化体験を基にした説得力のあるメッセージを送っている。

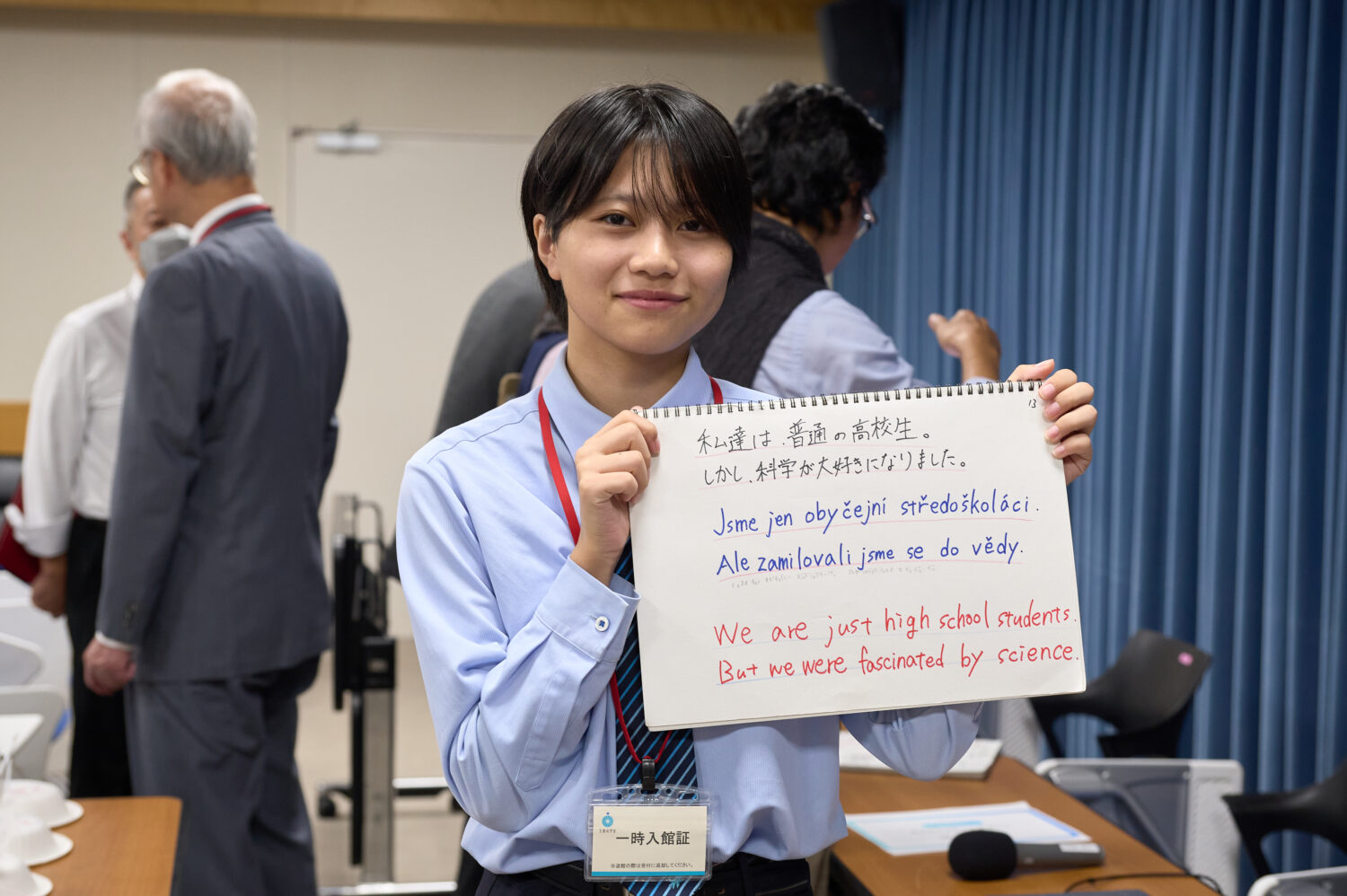

横田さくらこさん(3年):「踏み出す勇気」を伝えたい

横田さんは、高校入学前は将来について何も考えていなかったが、姉が大阪高等学校の在校生だったことからNプロジェクトの存在を知り、「文系理系関係ないなら、科学とか得意じゃないけどできるかな」という気持ちで参加した。参加後は発表機会が増えるにつれて「コミュニケーション能力とかプレゼン力がどんどん上がってきた」と実感。理科の授業に対する向き合い方も変化し、「公式を覚える授業というよりは、自分が知って、科学に興味を持ってるから取り組む」ようになり、「ただ暗記するような、テスト用の勉強じゃなくなった」と語った。

小学生と向かい合うことに関しては「ちょっと踏み出すことによって、こんなにも世界が広がるというのを伝えていけたら」と語る横田さん。自分には弟や妹がいないため「どうやって接したらいいのかわからないから」と、小学生との接し方についても学びたいと話した。同世代の高校生に対しては「何事にも関係ないって思わずに挑戦しよう」と語り、「将来や進路につながらなくても、きっとどこかにつながると思う。科学だけじゃなくて、プレゼン力やコミュニケーション力とか。大事なことは知識だけじゃない」と強調した。

川端特任教授は、寒川さんと横田さんの発言を受けて「普通の高校生がこのような場に来て、自分の言葉で話すというのはなかなか難しい。学力のボリュームゾーンの子どもたちが自分で考えて、プレッシャーがある場で話すことができること自体が、大きな成果だ」と評価した。