エネ庁 新潟県内の広報事業でアンケート調査

08 May 2025

資源エネルギー庁は5月2日、新潟県内で行ってきたエネルギー・原子力政策に関する広報事業の調査結果を発表した。2025年3月6~10日、県内在住の15~89歳を対象にオンラインを通じたアンケート調査を実施し、576人から回答を得たもの。〈エネ庁発表資料は こちら〉

エネ庁では、2024年末から25年2月までに新潟県内の28市町村で「THINK!ニッポンのエネルギー」と題する説明会を開催した(参加者数は計562名)。説明会と合わせ、エネ庁では、新潟県内および電力消費地の首都圏において、新聞広告、テレビCM、交通広告など、多様なメディアを活用し「エネルギー情勢や原子力発電等」について、集中的に広報事業を展開。昨春リニューアルしたJR新潟駅バスターミナルでも動画広告が流れ、バスを待つ乗客らの注目を集めていた。今回のアンケート結果は、こうした理解活動の成果に関し、地元を対象として調査したもの。

それによると、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に係る考えについては、「再稼働すべき」が18.2%、「規制許可と避難対応があれば認めざるを得ない」が31.4%で、両者を合わせ49.6%が「再稼働を容認」と回答。一方で、「安全対策が強化され、規制許可と避難対応があっても再稼働を認めることはできない」が8.2%、「再稼働すべきでない」が22.7%と、両者を合わせ30.9%が「再稼働を容認できない」と回答した。また、「わからない、どちらでもない」との回答は19.4%。さらに、地域別にみると、立地自治体(柏崎市・刈羽村)では、「再稼働を容認」が66.7%で、他の地域と比較して高くなっていた(30km圏内自治体では48.0%)。

理解活動の認知度では、「テレビCM」(26.0%)、「新聞広告」(17.5%)、「WEBCM」(12.80%)の順に高かった。年齢層でみると、高年層(60~89歳)では「テレビCM」と「新聞広告」の回答割合が、若年層(15~34歳)では「交通広告」と「WEBCM」の回答割合がそれぞれ高くなっており、昨今の若者の活字・テレビ離れが浮き彫りとなっているようだ。

また、「広告を見たことで、原子力発電や柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に対する考え方は変化したか」については、「変化した」が10.4%、「参考になった」が32.8%。両者の合計は全体で43.2%に上り、特に若年層では54.1%と、顕著に高くなっていた。一方で、「変化していない」との回答割合は全体で42.6%。特に、高年層では53.2%と、半数を超えていた。

さらに、「再稼働を容認」を選んだ理由として、複数回答を認め尋ねたところ、「エネルギー自給率の向上や安定供給につながると思うから」が最も高く52.1%、次いで「電気料金の抑制につながると思うから」が48.3%となった。一方で、「再稼働を容認できない」に関しては、「事故が起きた場合に避難するのが困難」が60.7%と最も高く、「いかなる安全対策を取っても人間の想定では対応できず、事故が起きた場合の影響が大きい」の51.7%、「使用済み燃料の再処理は開始しておらず、最終処分地も決まっていないまま、原子力を活用すべきでない」の42.7%がこれに次いだ。

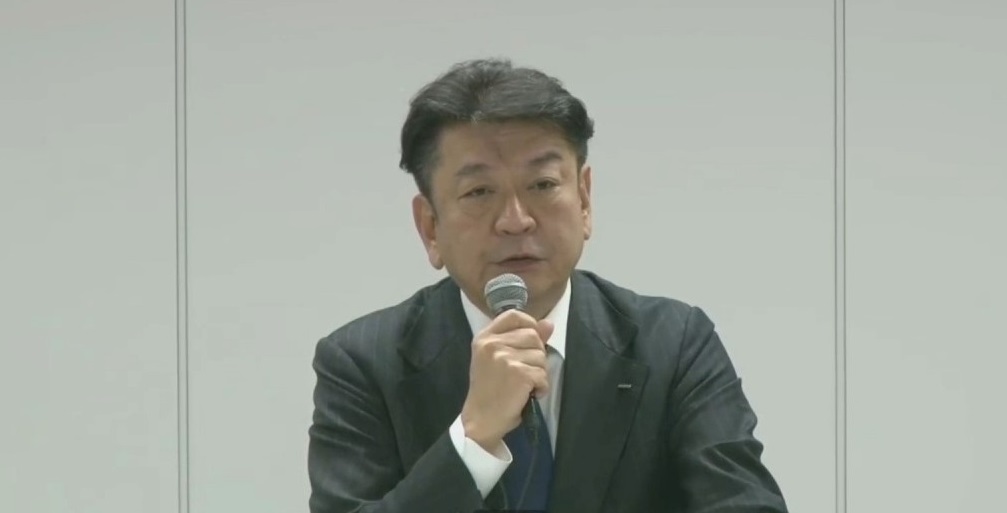

現在、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働は地元の判断が焦点となっている。新潟県の花角英世知事は、5月8日の定例記者会見で、同2日に内閣府(原子力防災)の作業部会で取りまとめられた「柏崎刈羽地域の緊急時対応」に言及。知事は、昨年元旦に発生した能登半島地震に鑑み、複合災害に対する住民の不安感にも触れた上で、今回の取りまとめについては「大雪時の対応についてもしっかり取り込んでもらったと理解している」と評価。さらに、エネ庁によるアンケート調査結果については、「年齢層によって随分とバラツキがある」などと所感を述べた上で、これまで度々記者より問われてきた県民の意見集約に関しては、「できるだけ意識を上手に把握していきたい」と応えた。県議会では、再稼働の是非を問う住民投票条例案が審議されたが、4月18日に否決となっている。