東芝ESS 次世代革新炉技術で2テーマ採択

05 Sep 2025

東芝エネルギーシステムズ(東芝ESS)は8月27日、経済産業省が公募した今年度の「次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発・サプライチェーン構築支援事業」において、2件のテーマが採択されたと発表した。これにより、同社が開発を進める革新軽水炉「iBR」も、実用化に向けた具体的な技術開発段階へと歩みを進めた。

採択されたのは、①次世代革新炉の革新的安全技術の開発(2025年8月~2026年2月)、②革新軽水炉(iBR)の実現に向けた技術開発および設備供給能力の実証(2025年8月~2028年1月)の2件。前者では、二重円筒格納容器や高性能弁の評価・検証、追加的な安全対策の検討、解析コードの適用性確認など、安全性を飛躍的に高める要素技術の開発を進める。後者では、Additive Manufacturing(AM、積層造形)技術[1]3Dデータを基に材料を付加していく製造手法。少量多品種の生産、短納期製造、複雑微細な機器の製造に適する。を活用した部材製造や、炉心材料の改良を通じて、iBRの実用化と供給体制の整備を目指す。

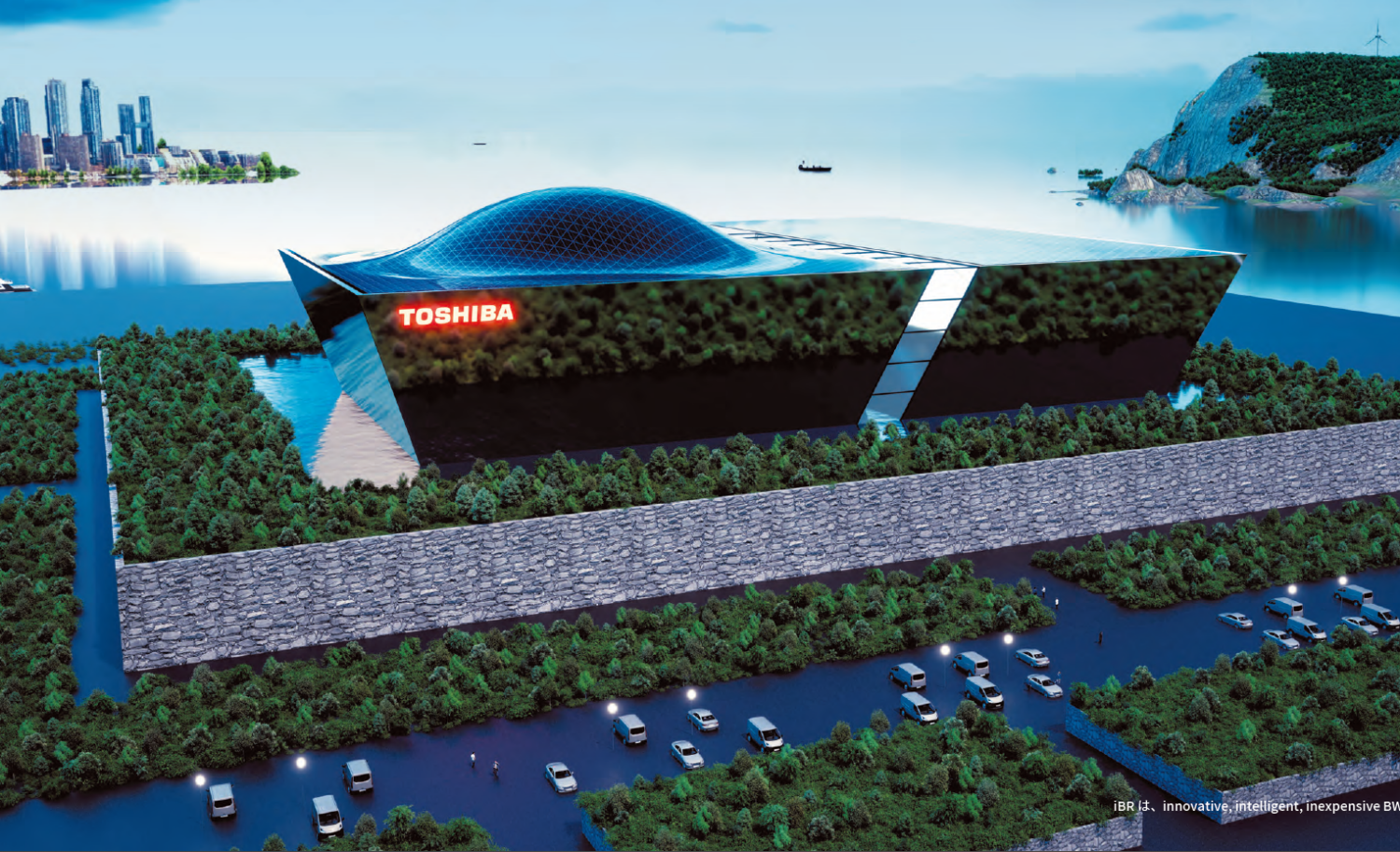

iBR(innovative, intelligent, inexpensive BWR)は、東芝が独自に開発を進める次世代BWR(80万~160万kWe)である。最大の特徴は「万一の重大事故時にも長期避難や移住を不要とする」高い安全性であり、外部支援なしで7日間のグレースピリオド(運転員操作不要期間)を達成する「地域社会と共生できる原子炉」を標榜して設計されている。具体的には、受動的安全設備により電源喪失時でも炉心冷却を維持する仕組みや、事故時の放射性物質放出を抑制する二重円筒格納容器を採用する。これにより、従来炉に比べて事故時の影響を大幅に低減する設計思想が盛り込まれている。

AM技術の導入は供給体制の柔軟性強化につながる。従来は製造が難しかった複雑形状の部品や少量生産が求められる部材を短期間で製造できるため、設備保守や更新の効率化に寄与する。特に炉内構造材や冷却系統に用いる特殊合金部品などは、AMによって高い強度や耐食性を備えたものを供給できるとされる。将来の部品調達リスクを低減し、国内外のサプライチェーン強靭化にもつながる。

iBRは、海外で開発が進む小型モジュール炉(SMR)とも異なる特徴を持つ。例えば、米GEベルノバ日立ニュークリアエナジーが開発中の「BWRX-300」はシンプルな設計とコスト競争力を強みとし、カナダや米国で建設計画が進展している。米Holtecの「SMR-300」は原子炉容器を地下に設置し、外部事象への耐性を高める設計を採る。これに対しiBRは、既存のBWR技術をベースに革新的な安全機能を追加するアプローチを取り、国内の規制環境や社会受容性を考慮した「日本型次世代炉」として位置づけられる。海外SMRと同様に安全性と経済性を両立する点を目指しながら、国産技術の積み上げを基盤にした独自性を有する。

経済産業省による今回の採択では、炉本体の開発にとどまらず、部品供給や製造体制の確立も重視されている。原子炉圧力容器や蒸気発生器などの大型機器は重電メーカーが担う一方、燃料集合体や制御棒、計測機器などは国内のサプライヤーから調達することになる。AM技術は、こうした裾野産業の参画を促し、新規参入を可能にする技術的ブレークスルーとして期待される。特に難削材や高精度部品の製造に強みを持つ企業にとって、新しいビジネス機会となり得る。

2025年2月に策定された「第7次エネルギー基本計画」では、原子力は脱炭素電源として「最大限活用することが必要不可欠」と明記された。既存炉の老朽化が進む中、安全性に優れた次世代炉の開発と導入は、エネルギー安定供給と温室効果ガス削減を両立させる重要課題となっている。

さらに東日本大震災以降、新規建設の停滞で原子力産業基盤や人材の弱体化が課題となっていた。東芝は今回の採択を契機に、技術開発と同時にサプライチェーンの再構築を進め、原子力産業の持続的発展を図る。同社は「カーボンニュートラル社会の実現に向け、次世代革新炉の技術開発を進め、産業基盤や人材基盤の維持・強化を図りながら、電力の安定供給に貢献していく」とコメントしている。

脚注

| ↑1 | 3Dデータを基に材料を付加していく製造手法。少量多品種の生産、短納期製造、複雑微細な機器の製造に適する。 |

|---|