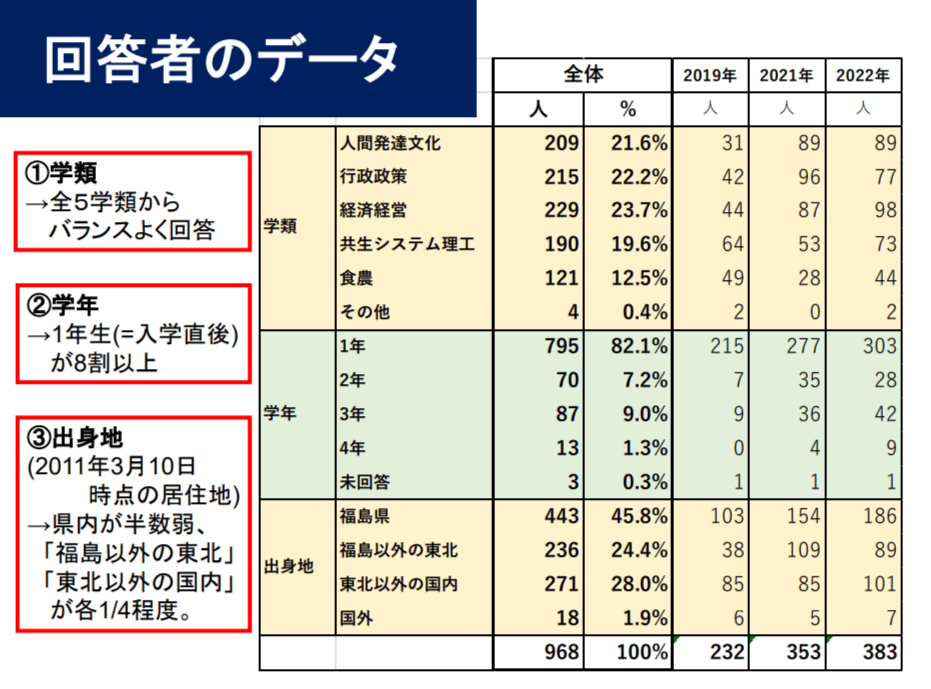

東日本大震災・福島第一原子力発電所事故後の福島に関する学生の知識が、時間の経過とともに薄れている。福島大学教育推進機構の前川直哉准教授らが同学学生を対象に実施した調査で明らかになったもの。〈福島大発表資料は こちら〉11月1日に発表された同調査結果によると、2019~22年度、福島大の一般教養科目「ふくしま未来学入門」を受講する学生を対象に、成績とは無関係の調査・研究目的として、同一の設問で震災・原子力発電所事故に関する知識チェックを実施したところ、20点満点の平均得点は、2019、21、22年度で、それぞれ9.5点、8.6点、8.1点と低下傾向にあり、学生の知識が時間の経過とともに薄れてきている多くの設問で正答率の低下がみられたが、「事故を起こした発電所の正式名称」、「シーベルトの定義」に関する設問では正答率が上昇した福島県内出身者の得点は、「福島県以外の東北地方」、「東北地方以外の国内」の出身者よりも統計的に優位に高かった――ことが明らかになった。調査で実施した知識チェックは、「震災と原発事故」、「原発事故と避難」、「放射線と除染」、「現在の福島県」の4セクションに分類され、各セクション5問・全20問で5者択一形式。計968名の学生が回答した。その中で、「福島第一原発でつくられた電気の供給先」との設問(正解は、つくられた電気は首都圏など、東京電力管内に供給されていた)では、正答率が2019、21、22年度で、それぞれ49.6%、47.0%、33.9%と、大幅に低下。この他、正答率が低下した設問としては、「風向きの影響で多くの放射性物質が降り注いだ方角」、「ピーク時の県内外への避難者数」などがあった。また、県内・県外の出身者で正答率の差が大きかった設問としては、「除染の具体的作業」(正解は、表土をはぎ取る)があり、正答率は、福島県で84.4%、福島県以外の東北地方で46.2%、東北地方以外の国内で51.7%だった。今回の調査結果を踏まえ、研究グループでは、「震災・原発事故に関する『風化』は確実に進行している」と懸念し、「学校と社会全体で知識を伝えていく必要がある」などと分析・考察している。

15 Nov 2023

2864

若手の指導に当たる小泉さん(厚労省発表資料より引用)厚生労働省は11月10日、卓越した技能者の功績を称える「現代の名工」の2023年度表彰対象者150名を発表。13日には都内ホテルで表彰式が行われた。同表彰制度は、技能の世界で活躍する職人、これを志す若者に目標を示し、将来を担う技能者の確保・育成を進め、優れた技能を次世代に承継していくことを目指し、1967年に創設されたもの。今回は、放射性物質からの隔離に必要な製品「グローブボックス」の製造に係る技能に卓越した技術者の小泉英雄さん(茨城県・株式会社ヨシダ)らが選ばれた。小泉さんは、65年以上にわたり機械・溶接加工・組立の全般を通じ携わった経験と幅広い知識を有しており、特に原子力業界においては、同氏の手がけた高い密閉性と遮蔽性を持つ「グローブボックス」が福島第一原子力発電所の廃炉現場に設置されるなど、高い評価を受けている。小泉さんは、現在、82歳だが、仕事に不可能はないという「信念をもって取り組む」これまでに習得してきた技術を活かしつつ「常に挑戦し続ける」ともに繁栄していくグループとして「協力先には迷惑をかけない」――という気概を持ち、得られた製作ノウハウを「未来への財産」と重んじ、若手・中堅への技術継承にも邁進中だ。この他、原子力関連では、PWRにおける機器組立作業に従事してきた製缶工の梅原信男さん(兵庫県・三菱重工業神戸造船所)が「現代の名工」に選ばれている。梅原さんは現在54歳。「管寄せ」と呼ばれる複数の配管を集合・分配するための高精度な配管曲げ・組立技能が評価された。

14 Nov 2023

1931

内閣府は11月10日、7~9月に18歳以上の日本人3,000人を対象として実施した気候変動に関する世論調査(2023年7月調査)の結果を発表した。有効回収数は1,526人。今回の調査結果では、前回実施した2020年11月の調査と比較を行っている。それによると、地球環境問題に対する関心で、2020年11月調査と今回の調査とを比較すると、「関心がある」との回答はそれぞれ88.3%、89.4%、「関心がない」との回答はそれぞれ9.3%、9.8%と、いずれも微増(無回答が1.5ポイント減少)。気候変動対策のための国際的枠組み「パリ協定」の認知度については、「知っている」が84.0%から78.8%に減少。2020年11月調査は日本政府が「2050年カーボンニュートラル」を宣言した頃に実施されたが、脱炭素社会の認知度については、「知っていた」が68.4%から83.7%に増加。気候変動が及ぼす農作物の品質低下、気象災害のリスク増加などの影響に関しては、「知っていた」が93.6%から87.6%に減少したこうした気候変動問題や脱炭素社会に関する関心の度合いや認知度は、若年層で低く、年齢層が上がるにつれ高まる傾向がみられた。特に、2023年3月に発表された今世紀中の1.5℃気温上昇を予測している「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)統合報告書については、「知っている」と回答した割合が、18~29歳で12.1%、30~39歳で20.0%、40~49歳で25.5%、50~59歳で37.3%、60~69歳で54.5%、70歳以上で64.3%と、その傾向が極めて顕著で、気候変動対策に向け今後は若い世代への啓発が課題といえそうだ。脱炭素社会の実現に向けた取組意欲については、「取り組みたい」との回答が、2020年11月調査で91.9%、2023年7月調査で90.2%と微減。今回の調査で、日常生活で行っていることとしては(複数回答可)、「こまめな消灯、家電のコンセントを抜くなどによる電気消費量の削減」が最も多く70.1%で、「軽装や重ね着などにより、冷暖房の設定温度を適切に管理」の60.7%、「冷蔵庫、エアコン、照明器具などの家電製品を購入する際、省エネルギー効果の高い製品を購入」の47.8%が、これに次いでいる。また、昨今の社会情勢を反映し、「宅配便の1回での受取り、または宅配ボックスでの受取りなどによる再配達の防止」が、前回調査の27.2%から今回調査では32.4%に増加。気候変動の影響に対処し被害を防止・軽減する取組「気候変動適応」を実践する上での課題としては、「経済的コストがかかること」をあげる割合が37.3%から47.4%に急増していた。

13 Nov 2023

2384

原子力分野で国際的に活躍する若手のリーダー育成を目的とした「世界原子力大学・夏季研修」(WNU-SI)が、今夏、初めて日本で開催された。〈既報〉WNUは、世界原子力協会(WNA)が国際原子力機関(IAEA)、経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)、世界原子力発電事業者協会(WANO)他の協力によって2003年に設立した国際教育訓練パートナーシップ。2005年以降、毎夏、世界各地で開催するWNU-SIには、これまでに千人を超す研修生が参加している。今回、日本原子力産業協会の「向坊隆記念国際人材育成事業」による支援を受けた5名を含む、計7名の日本人参加者の報告会が10月18日に行われ、6月25日~7月28日の5週間にわたる研修成果が報告された。研修プログラムは、各国の原子力産業界や国際機関の現役リーダー・OBらの指導による講義・グループワーク、および施設見学が中心。講義を踏まえ日々与えられるテーマについて10名程度の研修生らで議論し発表し合うグループワークでは、原子力発電を導入しようとする国を想定し、その国の政府や企業の立場から原子力産業のあり方や地域住民への説明内容を発表するという課題もあった。研修に参加した東京電力ホールディングスの滝口剛司さんは、「客観的視点で自国の原子力産業を振り返る契機となった」とするとともに、グループワークで政府広報マンの役として発表した経験から、「まずは『伝えよう』とすること、たとえ初歩的な質問であっても自ら『議論に参加しよう』という姿勢が必要」と、コミュニケーションの重要性を強調した。また、日立GEニュークリア・エナジーの多田岳史さんは、研修生らとの議論を通じ、「『他のやりかた・言い方がないか?』と常に自問する」姿勢を学んだ一方、「あまり差のない2つの案の間で悩み、議論が止まる」場面に戸惑った経験から、リーダーシップの涵養に向け、適応力と決断力を身に付ける必要性を強調。昨今のAI普及から英語プレゼンにおけるChatGPTの有用性にも言及した。今回のWNU-SIでは、小型モジュール炉(SMR)や核融合など、革新的原子力技術に係る内容が拡充され、ITER機構主席戦略官の大前敬祥氏も講義。関西電力の的場大輔さんは、「特にアフリカ諸国からはSMR導入への熱い視線を感じた」などと、研修の所感を述べたほか、自身が主な業務とする新型燃料開発に関し、今後、海外の原子力技術者との交流を深めていくことに意欲を示した。研修プログラムの一環となるテクニカルツアーでは、福島第一・第二原子力発電所などを見学。同施設で通訳を任された東芝エネルギーシステムズの中村勇気さんは、「事故発生当時は学生だった。当事者の視点に立つ貴重な経験となった」と振り返った。講義・グループワークの放課後を利用し行われた異文化交流では、国ごとにブースを出展し伝統芸能や特産物などを紹介。日本ブースでは、参加国の味覚に応じた日本酒、伊勢銘菓「赤福餅」などが振る舞われ、特に国内でも親しまれているスナック菓子「うまい棒」には絶大な人気が集まったという。会期中、懇親会、スポーツ観戦、ショッピングなどを通じ海外研修生との交流を深めたという日立GEニュークリア・エナジーの皆川祐輔さんは、「文化の違いを実感した」としたほか、コミュニケーション能力に関して「『わからないことを“わからない”と伝える』のに最も苦労した」などと振り返った上で、日本の文化、歴史、政治的考え方をあらためて勉強し直すことを今後の抱負として述べた。次回のWNU-SIは、2024年6月2日~7月6日にブラジル(リオデジャネイロ)で開催予定。原産協会では11月24日まで、「向坊隆記念国際人材育成事業」による支援対象者を募集している。*「向坊隆記念国際人材育成事業」の概要、これまでのWNU-SI参加報告、次回WNU-SIの支援対象者募集は、こちら をご覧ください。

10 Nov 2023

2020

原子力委員会は11月7日、ロシアが2日、包括的核実験禁止条約(CTBT)の批准撤回に関する法律を公布し発効したことについて、「CTBTを基盤とする核実験禁止規範の確立に向けた国際社会の長年の努力に逆行するもの」と非難する委員長談話を発表した。その中で、ロシアに対しCTBTへの復帰を強く求め、CTBTの発効促進・普遍化を進めることを広く国際社会に向け訴えると明言。原子力基本法に定める原子力平和利用の基本方針をあらためて述べた上で、「国際社会が人類の福祉の向上を目指して原子力の研究、開発および利用を行うためには、核軍縮の推進と国際的な核不拡散体制の維持・強化が必要不可欠」と強調。原子力委員会として、「核兵器のない世界」の実現に向けて引き続き国際社会とともに粘り強く取り組んでいくべきとの考えを示している。核兵器の開発あるいは改良を行うためには、核実験の実施が必要と考えられており、CTBTは、従来の部分的核実験禁止条約(PTBT)が禁止の対象としていなかった地下核実験を含む、すべての核実験を禁止するという点において、核軍縮・不拡散上で極めて重要な意義を持つ。日本は、CTBTを、IAEAの保障措置と並び、核兵器不拡散条約(NPT)を中核とする核不拡散・核軍縮体制の不可欠の柱ととらえ、その発効促進を核不拡散・核軍縮分野の最優先課題の一つとして重視している。その一方で、CTBTは、2023年3月時点で、177か国が批准しているが、発効条件となる44か国の批准が36か国にとどまっており未発効だ。日本では、CTBTに基づく国際監視制度(IMS)により、日本気象協会・日本原子力研究開発機構が地震学的監視観測所、微気圧振動監視観測所、放射性核種監視施設と、計10か所のIMS監視施設を運用するなど、条約の遵守状況検証に係る技術面での協力が行われている。

09 Nov 2023

1850

原子力規制委員会は11月8日、IAEAによる総合規制評価サービス(IRRS)ミッションの2025年度下期頃の受入れに向け準備を進めることを決定した。〈規制委発表資料は こちら〉IRRSは、IAEAが加盟国の要請に基づき原子力利用の安全確保に向け実施しているレビューサービスの一つ。専門家で構成されるレビューチームにより、対象国の原子力規制に関し、その許認可・検査に係る法制度、関係組織も含む幅広い課題について、規制当局や被規制者へのインタビュー、原子力施設への訪問などを通じた総合的レビューを実施し助言・勧告を行う。IRRSミッションは、欧州諸国を中心に、毎年、数か国で受け入れられてきたが、近年では新興国での活動も顕著で、2022年には原子力発電所の建設が進むトルコ、バングラデシュでも受け入れている。日本におけるIRRSミッションは、2007年に旧原子力安全・保安院および旧原子力安全委員会が受け入れており、両者の役割の明確化などが助言・勧告された。福島第一原子力発電所事故後は、規制委員会が2016年に受け入れ。IRRSミッションによる勧告・提言に関し、同委は「IRRSにおいて明らかになった課題への対応方針」のもと、プロジェクトチームを設置し検討を行い、検査制度や放射線源規制の改善に向けた法整備などにつなげている。規制委員会による今回のIRRSミッション受入れは、山中伸介委員長が就任して1月後の2022年10月、今後の重点的活動方針の一つとして示された「国際機関による外部評価」を具体化するもの。同委では、今秋11月中を目途にIAEAに対する正式要請文書を発出。関係省庁とも調整しながら、2024年度冬以降、IAEAとの公式準備会合を行いスケジュールの詳細を詰めていく。なお、2023年に、IRRSミッションの受入れは、チェコ、オランダ、ベルギー、ポーランド、サウジアラビアで実施されたほか、ルーマニア、モロッコでも予定されている。

08 Nov 2023

2858

東芝エネルギーシステムズ(東芝ESS)は11月6日、中国のIon Nova社と、重粒子線治療装置の中国での販売に向けた業務提携契約を締結した。両社は今後、中国市場における早期の初号機受注を目指す。〈東芝発表資料は こちら〉Ion Nova社は、重粒子線治療装置の専門家で構成され、同装置の開発・販売に特化した会社だ。中国政府から中国産の陽子線治療装置の製造販売認可を唯一受けたAPTR社とも協力協定を締結している。今回の業務提携契約の締結を契機に、東芝ESSは、長年培ってきた重粒子線治療装置における先進技術・納入実績をもとに、中国での受注活動をさらに強化していく。中国では、新規のがん患者が約450万人(2020年時点)にも上り、適切ながん治療を行うことが国家の喫緊の課題となっている。そのため、中国政府では、患者の治療時の身体的負担が少ない重粒子線治療装置の導入・拡大に力を入れており、現在、中国では、重粒子線治療施設が2か所で稼働中だ。さらに、2025年までに重粒子線と陽子線を合わせて41か所の導入許可が予定されている。世界に広がる重粒子線治療施設(2020年時点、QST・中野隆史氏発表資料より引用)東芝ESSでは、量子科学技術研究開発機構とともに重粒子線治療装置を開発し、2016年には同機構放射線医学研究所(千葉市)の新治療棟に、世界で初めて超伝導電磁石を採用することで小型化・軽量化に成功した重粒子線回転ガントリーを納入した。海外でも、これまでの同社実績や技術力が評価され、韓国の延世大学向けに同装置を納入し、2023年4月に治療が開始されているほか、ニーズが高まっている米国においても受注活動を鋭意進めている。同社では、今後、重粒子線治療装置の普及を目指して、国内外での積極的な受注活動を展開し、質の高いがん治療の実現に貢献していくとしている。

07 Nov 2023

3111

旭日大綬章を受章する中山氏(2005年10月、原子力機構設立記念式典にて)政府は11月3日、秋の叙勲受章者を発表した。旭日大綬章を、元文部科学相の中山成彬氏、元石川県知事の谷本正憲氏、元経済産業相の鉢呂吉雄氏らが受章する。中山氏は、2004~05年に文科相を務め、科学技術行政では、日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構の法人統合による日本原子力研究開発機構設立、むつ市の中間貯蔵施設立地計画に係る地元対応、ITER(国際熱核融合実験炉)計画を国内施設での研究開発を通じ補完・支援する「幅広いアプローチ(BA)」活動の推進などで尽力。原子力機構法案の国会審議では、「エネルギー資源の乏しいわが国において、高速増殖炉を中核とする核燃料サイクル事業は重要であり、立地地域の協力を得ながら、円滑に進めていきたい」と、明言した。谷本氏は、石川県知事を1994~2022年、7期・28年(期数では京都府・蜷川虎三知事〈1950~78年在任〉と並び歴代都道府県知事で3位)にわたり務め、在任中は、中部電力他より申し入れられた珠洲原子力発電所建設計画の凍結や、2007年に発覚した北陸電力志賀原子力発電所1号機における臨界事故など、原子力利用に係る厳しい局面にも対応しながら、地域の産業振興に尽力。鉢呂氏は、2011年の東日本大震災発生後、経産相を務め、福島第一原子力発電所の事故収束で指揮を執ったほか、エネルギー政策の建て直しに先鞭をつけた。この他、旭日重光章を元鹿児島県知事の伊藤祐一郎氏、瑞宝重光章を元文部科学審議官の田中壯一郎氏、元文部科学事務次官の森口泰孝氏らが受章する。会談に臨む伊藤鹿児島県知事(左)と今井原産協会会長(いずれも肩書は2007年当時)伊藤氏は、2004~16年に鹿児島県知事を務め、九州電力川内原子力発電所に係る安全・防災対策で地元の立場から指導力を発揮。2007年には日本原子力産業協会の今井敬会長(当時)と、将来の原子力開発の展望を巡り会談を行ったことがある。森口氏は、旧科学技術庁で動力炉開発課長として、「もんじゅ」事故後の原子力行政建て直しで手腕を発揮。2001年の中央省庁再編後は、文科省の科学技術関連部局の審議官・局長などを歴任し、事務次官退任後は、東京理科大学副学長として高等教育の発展にも貢献した。

06 Nov 2023

2152

東京電力は11月1日、柏崎刈羽原子力発電所の保安規定変更認可を原子力規制委員会に申請した。保安活動における7項目の基本姿勢に、核物質防護に係る不適切事案への取組から得た教訓を反映している。〈東京電力発表資料は こちら〉2017年12月、規制委員会は、柏崎刈羽6・7号機の新規制基準適合性審査に係る原子炉設置変更許可と合わせて、福島第一原子力発電所事故の当事者たる東京電力に対し、特に実施したいわゆる「平成29年の適格性判断」で、「運転主体としての適格性の観点から、原子炉を設置し、その運転を適格に遂行するに足りる技術的能力がないとする理由はない」と結論。一方、2020年以降、柏崎刈羽原子力発電所では、核物質防護に係る不適切事案が発生。同委は2023年6月、東京電力経営層より、核物質防護に関する改善措置活動の進捗状況について報告を受け、「平成29年の適格性判断」の再確認を行うこととなり、それに向け、8~9月に公開会合、現地検査が実施され、今回、同社からの保安規定変更の認可申請となったもの。「自律的かつ持続的に原子力発電所の安全性向上に努める」との決意をあらためて示した上で、変更申請された保安規定では、現行の基本姿勢7項目を、廃炉をやりきる覚悟必要な経営資源の投入トップとしての責任安全最優先の発電所運営リスクの低減現地現物の観点による情報共有自主的な改善――に項目立てし再整理。その中で、社長のトップとしての責任については、「当社および協力企業の従業員の意識と行動について、モニタリングを実施し、劣化兆候を把握した場合には、迅速かつ適切に対応し、継続的な安全性向上を実現する」と明記。自主的な改善については、核物質防護に関する改善措置活動から得た教訓を反映し、CAP(小さな気付きを広く収集し改善につなげる取組)の活用なども盛り込んでいる。なお、柏崎刈羽原子力発電所については、核物質防護に係る不適切事案を受け、規制委員会から東京電力に対し、原子炉等規制法に基づき、規制上の対応区分が改善するまで、特定核燃料物質の移動を禁ずる(事実上運転できない)是正措置命令が発出され、同委による追加検査が継続中。また、地元の動きとしては、9月に新潟県が県独自による福島第一原子力発電所事故の検証結果を総括しており、花角英世知事は、今後、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関する議論を行う考えを表明している。

06 Nov 2023

2110

英国ビジネス・通商省および駐日英国大使館の主催による「日英原子力産業フォーラム」が10月25日に駐日英国大使館で開催され、英国側は15の企業、日本側は電力、大手メーカー、ゼネコン、商社など、31の関係機関・企業から、合わせて約100名が参加し、両国関係者らによる活発な情報・意見交換が行われた。同フォーラムは、英国市場協議会、英国原子力産業協会(NIA)、日本原子力産業協会が後援。7回目となった今回、メインテーマとして、これまでの廃止措置・廃棄物管理に加え、小型モジュール炉(SMR)などの先進原子力技術も取り上げられた。冒頭、歓迎挨拶に立ったジュリア・ロングボトム駐日英国大使は、G7広島サミット(5月19~21日)に際し行われた日英首脳ワーキング・ディナーにて発出の「強化された日英のグローバルな戦略的パートナーシップに関する広島アコード」に言及。広島アコードに盛り込まれたSMR、廃棄物管理、技術・多様性、核融合、原子力安全、広報など、原子力エネルギーの重要事項に関する協力姿勢をあらためて述べるとともに、高温ガス炉や福島第一原子力発電所の廃炉における技術的知見共有の可能性を一例に「既存の日英間パートナーシップをさらに深めていきたい」と強調した。また、原産協会の新井史朗理事長は「世界のエネルギー価格が高騰する中、日本の原子力政策では脱炭素への取組や国際協力が進展した」と、NIAのトム・グレイトレックス理事長はビデオメッセージを通じ「英国でも原子力発電は非常に大きな岐路に立たされている。今回のフォーラムが両国の産業界にとって互いに発展する機会となって欲しい」と述べ、有意義な国際間の企業交流が図られるよう期待を表明した。「新規建設と先進原子力技術」のセッションでは、日本ロールス・ロイス社社長の神永晋氏、コア・パワー社CEOのミカル・ポー氏、モルテックスフレックス社商業開発担当ディレクターのトリス・デントン氏、英国原子力公社(UKAEA)RACE((Remote Applications in Challenging Environments:遠隔操作・ロボット技術センター))・JET((Joint European Torus:EUの核融合実験装置))廃止措置担当ディレクター兼責任者のロブ・バッキンガム氏らが登壇。神永氏は、欧州諸国でロールス・ロイス社が開発を進めているSMRについて、低コスト・低炭素で水素製造も可能な他、「再生可能エネルギーとバランスよく既存のインフラ設備に接続できる」メリットを強調。4月の原産年次大会にも登壇したポー氏は、「原子力と海事の融合」と標榜し、船舶の動力源としてクリーンな燃料供給にも貢献する浮体式原子力発電の展望を披露。1兆ドル規模にも及ぶビジネスチャンスを見込み、同氏は、遠隔地・離島へのエネルギー供給の可能性や、「世界の海運業で排出される11億トンのCO2削減に挑む」との意気込みを示し、日本のメーカー・造船業の積極的な参画を期待した。デントン氏、バッキンガム氏は、それぞれ溶融塩炉、核融合における要素技術開発や人材育成の取組について発表。将来の社会実装に向けて、燃料、ポンプ機器、材料開発、コンピューター、ロボティクスなどの諸分野において、サプライチェーンを確保し国際間のパートナーシップを図っていくことの重要性を強調した。フォーラムでは、日英原子力関連企業の連携を促進するため、英国企業によるパネル展示のほか、今回、初となる日英企業による個別面談の機会も設けられた。

02 Nov 2023

2062

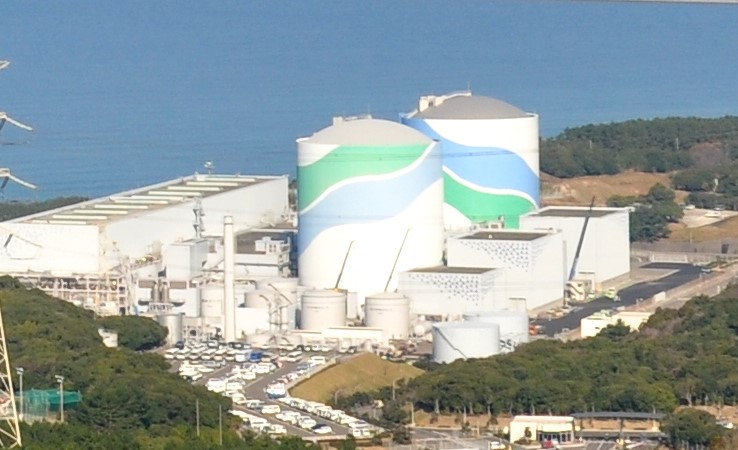

原子力規制委員会は11月1日、九州電力川内原子力発電所1・2号機について、運転開始から60年までの運転期間延長を認可した。〈規制委発表資料は こちら〉川内1・2号機は、それぞれ2024年7月、25年11月に原子炉等規制法で定められる原則40年の運転期間を満了する。これに伴い、九州電力は、2021年10月より特別点検を行い両機の原子炉容器などの健全性を確認した上で、2022年10月に20年間の運転期間延長認可を規制委員会に申請した。11月1日の規制委定例会合で、原子力規制庁が審査結果を説明。主要な6つの物理的な経年劣化事象(低サイクル疲労、中性子照射脆化、照射誘起型応力腐食割れ、2相ステンレス鋼の熱時効、電気・計装設備の絶縁低下、コンクリート構造物の強度低下)について、特別点検の結果を踏まえた劣化状況評価が行われており運転を延長する期間において「審査基準の要求事項に適合している」ことが確認されたとした。〈高経年化規制の概要は こちら〉川内1・2号機は、2013年7月の新規制基準施行後、先陣を切って2015年に再稼働。熱出力一定運転に伴い、冬季には設備利用率が107%にも達しており稼働状況は好調だ。40年超運転が認可された国内の原子力発電プラントは、既に再稼働した関西電力美浜3号機、同高浜1・2号機、まだ再稼働していない日本原子力発電東海第二を合わせ計6基となった。なお、2023年5月に成立した「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(GX脱炭素電源法)の本格施行(2025年6月)後は、運転開始から30年以降、10年以内ごとに、新制度(長期施設管理計画)での認可が必要となる。

01 Nov 2023

3591

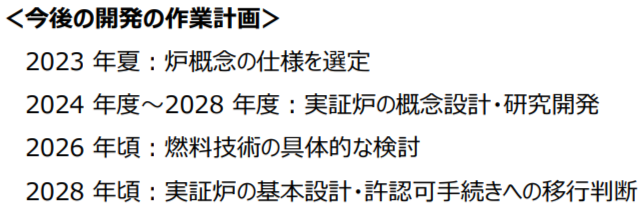

日本原子力研究開発機構、三菱重工業、三菱FBRシステムズ(MFBR)、米国テラパワー社は10月31日、2022年1月に4者が締結した「ナトリウム冷却高速炉技術に関する覚書」を、高速炉の実証計画を含むよう拡大したことを発表した。昨年末に改訂された日本における高速炉開発の戦略ロードマップで、実証炉の概念設計が2024年より開始されることとなり、テラパワー社が関心を持つ高速炉の経済性向上に向けた大型化の検討や、金属燃料の安全性などを新たな協力範囲として追加。カーボンニュートラル実現に貢献すべく、高速炉開発に係る日米協力を強化していく。〈原子力機構発表資料は こちら〉テラパワー社は、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が設立した原子力技術革新企業。同社が米エネルギー省(DOE)の「先進的原子炉実証プラグラム」(ARDP)による支援のもと、開発を進めている小型ナトリウム冷却高速炉「Natrium」炉(電気出力34.5万kW)は、米西部ワイオミング州に石炭火力の代替として建設が計画されており、早ければ年内の着工、2030年の運転開始が見込まれている。また、日本では、2022年12月に高速炉開発の戦略ロードマップを改訂。2023年夏頃に炉概念の仕様を選定し、2024~28年度に実証炉概念設計・研究開発を行うとする今後の開発作業計画を踏まえ、2023年7月には、MFBRが提案する「ナトリウム冷却タンク型高速炉」(電気出力65万kW、「もんじゅ」とは異なるタイプ)が、実証炉の概念設計対象として選定された。今回の覚書拡大を受け、原子力機構の小口正範理事長は「日米間の高速炉開発協力を発展させていきたい」と、三菱重工の加藤顕彦原子力セグメント長は「長年培ってきた技術と経験を活かしていきたい」と、それぞれコメント。また、テラパワー社のクリス・レベスク社長は、新型炉の市場投入に向けた日本の意欲に期待を寄せたほか、カーボンニュートラル実現を目指し、「世界中の国で2030年代から新型炉を配備する必要がある」として、日米協力を通じた大型ナトリウム冷却炉開発の意義を強調した。

31 Oct 2023

3017

福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出に関するIAEAレビューミッションが10月27日、4日間の日程を終了した。今回のミッションは、2022年2月以来、6回目で、2023年8月24日に海洋放出が開始されてからは初となる。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉日本を訪れたIAEAタスクフォースチームは、リディ・エヴラール事務次長、グスタボ・カルーソ氏(原子力安全・核セキュリティ局調整官)を含む、7名のIAEA職員の他、アルゼンチン、英国、カナダ、韓国、中国、フランス、ベトナム、マーシャル諸島、ロシアの9名の国際専門家で構成。日本滞在中、経済産業省、原子力規制委員会、外務省、東京電力との会合を通じ、海洋放出開始後のモニタリング状況、放出設備の状況などについて説明を受け、意見交換を行うとともに、25日には現地調査を実施。ALPS処理水の海洋放出の安全性について、IAEA国際安全基準に基づき技術的議論を行った。今回のミッションに関しては、年内に報告書をまとめる予定。レビュー開始に先立ち、23日にフォーリン・プレスセンターで外国人記者団らとの会見に臨んだエヴラール事務次長はまず、7月にIAEAが公表したALPS処理水の安全性レビューに係る包括報告書に言及。海洋放出計画に関し、「国際安全基準に合致しており、人および環境に対して無視できるほどの放射線影響だ」と、あらためて強調した上で、IAEAとして、海洋放出中・放出後を通じ、引き続き安全性評価にコミットしていく姿勢を示した。同氏は、ラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長と上川陽子外相が9月の国連総会に伴う渡米中、署名したALPS処理水に係る日本・IAEA間の協力覚書についても紹介。IAEAによる確認・評価に関する枠組みを設定したもので、専門家の日本駐在、独立した裏付け(サンプリング・分析)、アウトリーチ・広報活動などを盛り込んでいる。会見には、ドイツ、フランス、スペイン、ロシア、シンガポール、韓国、中国の外国人記者が参加。エヴラール事務次長は、「独立性、客観性、透明性を確保することで、国内外の信頼醸成につながるものと考える」と、IAEA安全性レビューのスタンスを強調したALPS処理水の海洋放出は、10月23日に2回目が終了。11月2日に3回目の放出が始まる予定。

30 Oct 2023

2151

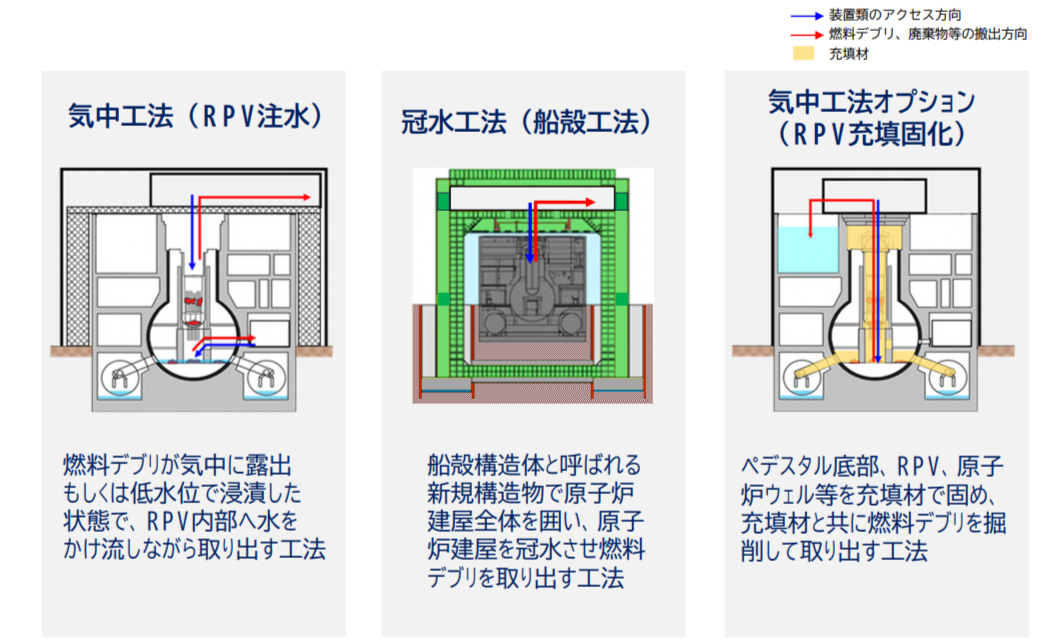

福島第一原子力発電所の廃炉に係る技術的支援を行う原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)は10月18日、「技術戦略プラン2023」を公表。3号機に関して概念検討が進められている燃料デブリ取り出し規模の拡大に向け、気中工法、冠水工法に加え、新たに充填固化工法も提案した。充填固化工法は、固体の充填材によって燃料デブリを一旦固めて安定化させ、掘削などにより、燃料デブリを構造物や充填材ごと回収する手法だ。充填固化によって燃料デブリを安定化でき、充填材が一定の遮蔽の役割を果たすといった利点があるものの、充填材の種類や充填範囲の検討や、固められたものの掘削・切断・回収方法の技術的検討などが今後の課題となる。東京電力福島第一廃炉推進カンパニーの小野明プレジデントは、26日の定例記者会見で、充填固化工法の一番の利点として、作業時にダストの舞い上がりを抑えられる可能性など、被ばく抑制の観点から優位性をあげる一方で、廃棄物が大幅に増えることを懸念。NDF提案の3工法に関して、現時点では「一長一短」との認識を示した。「技術戦略プラン2023」公表に先立ち、NDFの山名元理事長は10月10日、資源エネルギー庁主催の廃炉・汚染水・処理水対策に関する地元評議会で、NDFの技術評価委員会における検討結果として、燃料デブリの大規模取り出しに向けた3工法について説明。その中で、同氏は、「世界的にも前例のない技術的挑戦で、長期にわたる廃炉の成否を決める」と述べ、その技術的困難さとして、格納容器の内部が非常に高線量で、人は近づけず、機器もダメージを受けるそのため、建屋内では短時間しか作業ができない燃料デブリの性状や分布などがまだ十分にわかっていない――ことをあらためて強調した。その上で、3工法に関し、「それぞれ利点と課題を持っている。現時点ではまだ優劣を付けられる状態にはない」とするとともに、「これら以外の工法や3工法の組合せも考えられる」と、さらなる検討の余地があることを示唆した。なお、燃料デブリ取り出しについては、中長期ロードマップに基づき、2号機を手始めに、2023年度後半目途に少量での試験的な取り出しに着手することとされており、アーム型装置を格納容器内に挿入するための貫通孔(X-6ペネ)ハッチの開放作業が10月16日に完了。入り口付近が堆積物で覆われていることが確認された。

27 Oct 2023

3590

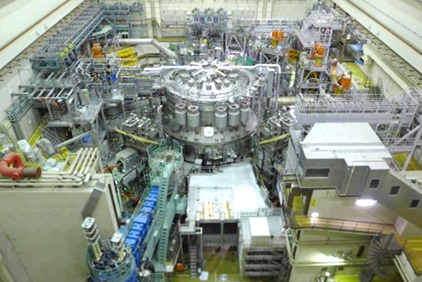

量子科学技術研究開発機構(QST)は、那珂核融合研究所(茨城県那珂市)にある核融合超伝導トカマク型実験装置「JT-60SA」で、10月23日夕刻、初プラズマ生成に成功した。〈QST発表資料は こちら〉「JT-60SA」は、国際熱核融合実験炉(ITER)計画を補完・支援するものとして日欧共同で取り組む「幅広いアプローチ(BA)」活動の一つで、海外が200億円超の大型資金を日本設置の研究開発装置に投資する初の事例。世界各国が核融合開発にしのぎを削る中、今回の初プラズマ生成は、日本が主導する国際プロジェクトの大きな成果といえよう。「JT-60SA」の建設・運転に向けては、2007年より日本原子力研究開発機構(当時、核融合研究開発を担っていた)により、前身の「JT-60」の改修が着手された。2013年より組立が始まり、2019年には心臓部となる「中心ソレノイドコイル」の据付けが行われ、2020年4月に完成。当初は2020年秋頃の初プラズマ生成を目指し、統合試験運転が進められていたが、クライオスタット(超伝導コイルを超低温に維持)内のトラブルにより中断。QSTはEUが設立した事業体「F4E」とともに改修を進め、今秋の初プラズマ達成に向けて2023年5月より再び統合試験運転を行っていた。核融合は、重水素や三重水素(トリチウム)のような軽い原子核を融合させ、別の重い原子核になるときに発生する大きなエネルギーを取り出す。高温プラズマ閉じ込めが技術的ポイントで、「JT-60SA」は、約マイナス269℃(絶対温度約4度)に冷却された強力な超伝導コイルを使用して、1億度にも達するプラズマを閉じ込める。今回の初プラズマ生成で、「JT-60」が停止した2008年以来15年ぶりに日本国内のトカマク型装置が始動。QSTでは、「各構成機器が連動してシステムとして機能することを実証でき、BA活動の大きなマイルストーンを達成した」と評価。「JT-60SA」で得られた知見をITERおよび将来の原型炉計画に積極的に活かすとともに、核融合エネルギーの早期実用化に向けた中核的拠点として研究開発を推進していく考えだ。

25 Oct 2023

7049

企業と学生の採用就職活動支援と原子力産業への理解向上を目的とするエネルギー未来フォーラム「原子力産業セミナー2025」(主催=日本原子力産業協会・関西原子力懇談会)が10月7日、都立産業貿易センター(東京都港区)で開催された。同セミナーは、毎年、東京と大阪で開催されており、今回は主に2025年卒の大学・大学院生・高専生が対象。東京会場に続き、28日には、梅田スカイビル(大阪市)でも行われる。東京会場の参加学生数は計283名(オンライン参加も含む)で、前年度より25名増。出展企業・機関数は、それぞれ東京会場が46ブース、大阪会場が39ブースで、合わせて延べ85ブースと、2006年度の初回開催以降、最多となった。東京会場では、今回、初参加の企業が3社。そのうち、茨城県を中心に放射線安全設計のコンサルティング業務などを手がける東京ニュークリア・サービスの担当者は、「企業の年齢構成が上がっており、技術的な継承を早めに進めねばならない」と、参加の動機を話した。同社ブースを訪れた学生に対する印象として、「熱意、高い志を持った学生が非常に多い」と、関心の高さを強調する一方で、若年人口の減少にも鑑み、今後の人材獲得に向けては、「厳しい状態が続いている」と懸念。その上で、「他社の取組も参考になる」などと、今回のセミナーも活用し手探りで模索していく考えを述べた。原子力発電所の40年超運転で注目される関西電力の担当者は、「長期にわたって運転していくには、優秀な人材をできるだけ多く確保しなければならない」と、全国から幅広い専攻分野の人材を確保すべく、地元の大阪会場と合わせ東京会場に出展した意義を強調。また、2025年開催の大阪・関西万博への出展にも関連し、「新しいことに挑む」重要性をアピール。来場する学生たちには、「色々な業界を見て知って、『自分の可能性がどこにあるのか』を見つけて欲しい」と、期待を寄せた。同セミナーに初回からに参加している原子力発電環境整備機構(NUMO)のブースでは、際立って多くの学生たちが参集。担当者は、「今回は圧倒的に理系の学生が多い」と話しながらも、地層処分に関しては、「『初めて聞いた』という学生が何人もいた」と述べ、認知度向上の必要性を痛感していた。

24 Oct 2023

2309

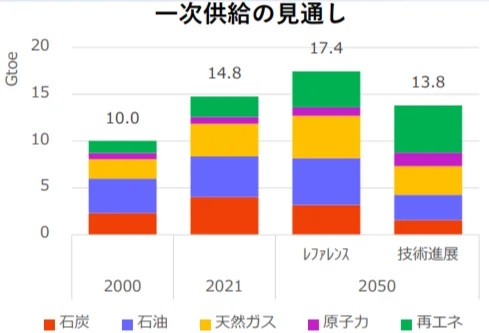

日本エネルギー経済研究所は10月20日、2050年までの世界全体のエネルギー需給見通し「IEEJアウトルック2024」を発表。2050年のエネルギー需要の中心は、中国からインド・アフリカ諸国へシフトするとの見通しを示した。同需給見通しは、毎年、同研究所が発表しているもので、技術・政策の動向に応じ、過去の趨勢的な変化が継続する「レファレンスシナリオ」、エネルギー安定供給や気候変動対策のために技術導入が強化される「技術進展シナリオ」の2つのシナリオで分析。それによると、「レファレンスシナリオ」では、2050年のエネルギー消費は2021年の1.2倍に増加。これまで世界の需要増の要因となってきた中国のエネルギー需要は2030年頃にピークを迎え、インド・ASEAN・中東・アフリカが需要増の中心となる見通し。一方、「技術進展シナリオ」では、2030年頃にエネルギー消費は頭打ちとなり、2050年に消費量は2021年の概ね0.9倍程度に減少すると見込んでいる。2050年までのCO2排出量は、「レファレンスシナリオ」でほぼ横ばい、「技術進展シナリオ」では2021年比56%減の147億トンとなる見通し。しかしながら、カーボンニュートラル実現には道半ばで、非電力部門、新興・途上国での脱炭素化が引き続き課題となると指摘している。また、2050年の発電量は、経済成長や電化に加え、グリーン水素用需要の押し上げなどにより増加し、「レファレンスシナリオ」で2021年の1.7倍、「技術進展シナリオ」で同2倍となる見通し。増分の大半は新興・途上国が占めるとともに、電源構成が大きく変化。「技術進展シナリオ」では、電源の約85%が脱炭素電源となり、その過半を占める変動再生可能エネルギーに対応した需給安定対策が極めて重要な課題となる。化石燃料の一次供給については、2050年に、「レファレンスシナリオ」で2021年の1.2倍に増加し全体の73%に、「技術進展シナリオ」では2020~30年代以降減少に転じるものの53%を占め、依然と高水準が維持される見通し。引き続き、消費効率改善やCCS(CO2回収・貯留)導入など、CO2排出量削減に向けた取組とともに、安定供給確保の必要性を指摘している。

23 Oct 2023

2628

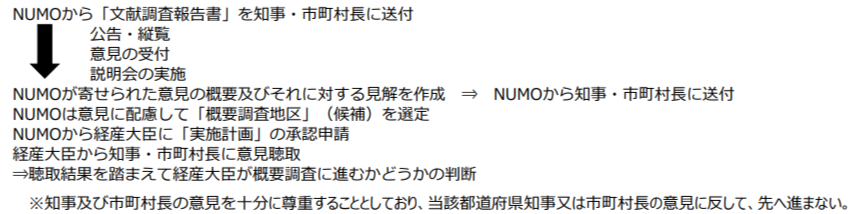

高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定に向け文献調査が進む寿都町、神恵内村では、現在、地域住民の間で議論を深める「対話の場」が行われている。原子力発電環境整備機構(NUMO)および、寿都町、神恵内村で第三者の立場からそれぞれ「対話の場」ファシリテーターを務める竹田宜人氏(北海道大学大学院工学研究院客員教授)、大浦宏照氏(「NPO法人 市民と科学技術の仲介者たち」代表理事)は10月13日、総合資源エネルギー調査会の特定放射性廃棄物小委員会(旧放射性廃棄物WG、委員長=髙橋滋・法政大学法学部教授)で報告を行った。〈配布資料は こちら〉同小委ではまず、資源エネルギー庁が、両町村における文献調査の今後の流れについて説明。技術的観点も踏まえた「文献調査段階における評価の考え方」の取りまとめ状況とともに、NUMOが今後、作成する「文献調査報告書」に関し、縦覧期間・説明会の実施期間を現行の1か月から延長するよう関係規則を改正する方向性が示された。寿都町で開催された初の「対話の場」(2021年4月、インターネット中継)「対話の場」は、両町村とも2021年4月に始動し、2023年9月までに、寿都町、神恵内村でそれぞれ17、16回開催されている。NUMOでは、その総括に向けて、「地域の多様な声を集めて、地域対話の専門家・有識者の意見を聴き、客観性を確保しつつ、総括作業を進めていく」方針だ。寿都町で「対話の場」ファシリテーターを務める竹田氏は、これまでを振り返り、まず、「自由に話せる」、「記録する」、「まとめる」、「公開する」ことの重要性を強調。初回、自身が準備したテーブルワークでの意見交換に反論があったため、「意見・質問を付箋に書き模造紙に貼付けてもらい、回答を書いていくという作業を地道に続け、それを公開、発信した」と、工夫を凝らしたプロセスを紹介するともに、地域住民にとって「生活の一部」となるテーマであることから、人権への配慮にも言及した。また、地層処分に関する勉強会の企画・運営に長く取り組んできた神恵内村の大浦氏は、「予め答えが決まっている場には関わらない」、「答えを誘導するような行為には関わらない」と、10年前から堅持している中立性の方針をあらためて強調。同村における独自の取組として、「対話の場」の生の声を地域住民に発信すべく発行・全戸配布している広報誌「オスコイ通信」を紹介。同氏も意見・疑問を拾い上げてきた効果を振り返り、「『対話の場』のアウトプットは、これまで模造紙に貼られてきた800枚の付箋だ」と述べた。両ファシリテーターからの報告を受け、社会学の立場から寿楽浩太委員(東京電機大学工学部教授)は、先般、文献調査を受入れない考えを表明した対馬市の事例から、より早い段階からの住民意見反映の仕組みを検討する必要性を指摘。また、織朱實委員(上智大学大学院地球環境学研究科教授)は、英国における理解活動を視察した経験から、「食卓の話題として語れるような土壌作りが必要」と、地層処分を身近な問題として考える必要性を指摘したほか、交付金に関し「金額が足かせになってはいないか」とも述べ、自治体にとって10億円オーダーの高額が調査受入れの圧力となることを懸念した。

20 Oct 2023

2419

政財界の要人らが出席するシンポジウムや祝賀会などでは、昨今の社会情勢から保安体制が強化されるようになった。入場時に金属探知機でアラームが鳴るとSPによる念入りなボディチェックがなされ、大人数が集まる行事では開始・進行が遅れることもある。こうしたデメリットの解消にもつながりそうなX線検査機を、衣料品の検品・修整を手がける桑原が10月17日に販売を開始した。〈桑原発表資料は こちら〉このほど桑原が販売を開始したX線検査機は、AI画像認識技術を活用。従来のX線検査機では、それ自体が異物混入を検知することはなく、熟練の検査員がX線画像を直接見て判断することが求められ負担が大きかった。新たなX線検査機は、同社がイメージテック(X線検査機の開発・製造・販売)、システム計画研究所(AI・画像処理システム開発)と協同で開発したAI異物判定システム「FASHION DOCTOR」を搭載。混入した異物の箇所をピンポイントで囲み表示しビープ音で知らせることで、異物の発見がしやすく、検査員の負担軽減と検査効率の向上の他、検査員の新人教育にも役立つ。現在のところ、桑原のX線検査機は衣料品の検品が主な用途だが、同社ではICT事業分野への本格参入を目論んでおり、今後、「FASHION DOCTOR」の技術は、物流全般、保安、医療の分野への応用も期待できそうだ。「FASHION DOCTOR」では、桑原が長年の検査経験に基づき、衣料品・バッグ・靴などのアパレル製品、約400点以上の異物サンプル群から撮影したX線画像を、専用の開発ソフトでAI学習を行い集めた7万点以上の実検査画像をもととする「標準AI検査モデル」を使用。同社では、今後もAI学習を積み重ね、新たな検査アイテムや検知異物の対象拡大、検知率の向上を目指していく。

19 Oct 2023

1844

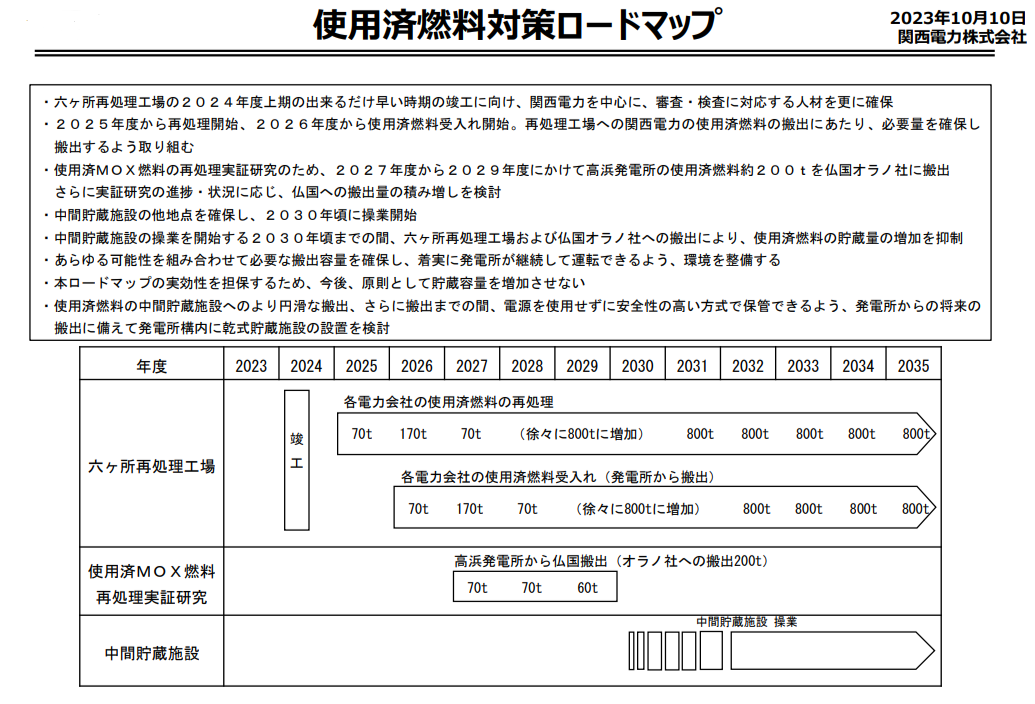

関西電力は10月10日、自社の使用済燃料対策ロードマップを公表した。これを受け、福井県の杉本達治知事は13日、関西電力の森望社長、西村康稔経済産業相との会談後、関西電力の計画を容認した。関西電力は、2021年2月に、使用済燃料の中間貯蔵について、「2023年末までに計画地点を確保する、確保できない場合は、確定できるまでの間、3基(美浜3、高浜1・2)の運転は実施しない」ことを、知事に報告していたが、これで3基の運転継続が可能になった。使用済燃料対策ロードマップは、関西電力が2021年2月に改訂した使用済燃料対策推進計画を補完するもので、六ヶ所再処理工場が2026年度から使用済燃料の受入れを開始することを前提に、必要量を確保し搬出することを目指す使用済MOX燃料の再処理実証研究のため、2027~29年度に高浜発電所の使用済燃料約200トンをフランスに搬出し、進捗・状況に応じ積み増しも検討する中間貯蔵施設の他地点を確保し2030年頃の操業開始を目指し、それまでの間、使用済燃料の貯蔵量増加を抑制する発電所構内に乾式貯蔵施設の設置を検討する――ことがポイント。福井県議会全員協議会で答弁する杉本知事(福井県ホームページより引用)資源エネルギー庁政策統括調整官の山田仁氏、関西電力原子力事業本部長の水田仁氏が10日に開かれた福井県議会全員協議会にて説明。議員からは、乾式貯蔵施設の具体的計画・貯蔵年限、地域振興策、地元との信頼関係などに関し、質問・意見が出されるとともに、核燃料サイクル政策に対する疑義の声もあがった。例えば、北川博規議員(民主・みらい)は、核燃料サイクル政策の破綻に係る不安を表明。これに対し、山田調整官は、「高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減、資源の有効利用の観点から、核燃料サイクルの推進が政府の基本方針であることに変わりはない」と明言。中核となる六ヶ所再処理工場については、「総力を挙げて事業者の指導に当たり、円滑なしゅん工を目指す」と強調した。さらに北川議員は、関西電力の努力に理解を示した上で、使用済MOX燃料の搬出先であるフランスのラ・アーグ工場における貯蔵量の現状などから、ロードマップが示す「原則として貯蔵容量を増加させない」ことの信憑性について質問。水田本部長は、「同工場を操業するオラノ社とは、搬出計画について十分議論を進め理解を得ている」と述べ、ロードマップの計画的、確実な実施に努めていく姿勢を示した。この他、田中宏典議員(自民党福井県議会)は核燃料サイクル事業推進の環境整備を、宮本俊議員(同)は民間企業による取り組みの限界についてそれぞれ言及し、国が前面に立つよう要望した。杉本知事は13日、敦賀市内で、関西電力・森社長と会談し、あらためて説明を受けた後、「一つ一つの回答が十分であったとまでは言えないと考えているが、決意や覚悟を確認した」と述べた。また、同日、西村経産相とも会談し、「全体として一定の前進があったと評価する。総合的な観点から来年以降の原発の運転の継続に理解を示す」と述べ、同社の計画を容認する考えを伝えた。西村経産相は、「関西電力から示された核燃料の県外への搬出を着実に進めるために、政府としての最大限の指導を行っていく」としている。

18 Oct 2023

3344

運開当時の高浜2号機(左)、隣接の1号機とともに現在は事故時環境線量低減のため鉄筋コンクリート造のドーム型屋根が設置されている(原産新聞1975年11月20日号より)関西電力の高浜発電所2号機(PWR、82.6万kW)が10月16日、原子力規制委員会による最終検査を終了し、およそ12年ぶりに営業運転を再開した。同社、美浜3号機、高浜1号機に続き、国内3基目の40年超運転となる。高浜2号機の再稼働に向けては、同1号機、美浜3号機とともに、2015年3月に規制委員会への新規制基準適合性に係る審査が申請された。運転開始から60年までの運転期間延長については、高浜1・2号機合わせて2015年4月に認可申請がなされ、本体審査は両機並行の格好で進捗。2016年4月に揃って審査合格となった。その後、安全対策工事、地元の了解を経て、テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」については、それぞれ2023年7月14日、8月31日に整備を完了し運用開始。1号機は先行して、8月2日に発電を再開し、同28日に営業運転に復帰。2号機も9月20日に発電を再開した。高浜2号機の営業運転再開により、関西電力では原子力発電プラント7基体制(美浜3、高浜1~4、大飯3・4)が確立。これについて、同社・森望社長は、「原子力発電所を最大限活用していくことは、S+3E(安全確保、エネルギーセキュリティの確保、経済性、地球環境問題への対応)の観点から、非常に有意義である」とコメント。今後も安全・安定運転の実績を着実に積み重ねていく考えをあらためて述べた。高浜2号機は、同1号機からちょうど1年後となる1975年11月14日に、国内10基目の商業炉としてデビュー。これにより日本の原子力発電設備容量が500万kWを超えた。当時、国内では13基の商業炉が建設中にあった。

17 Oct 2023

4024

福島第一原子力発電所周辺の海洋試料を採取し分析を行う、モナコ所在のIAEA海洋環境研究所(MEL)の専門家一行が、10月16~23日の日程で調査を開始した。日本の海域モニタリングの信頼性・透明性確保に向け、IAEAや国内外分析機関による分析結果を比較評価するもので、2014年より継続実施されている。〈外務省発表資料は こちら〉今回、さらなる透明性向上の観点から、IAEA/MELに加え、IAEAから指名されたカナダ、中国、韓国の専門家も新たに参加する。中国の参加に関し、日本サイドとして同調査をリードする原子力規制委員会の山中伸介委員長は、11日の定例記者会見で、「IAEAの客観的モニタリングについて、中国も含めた第三者が加わったことで、より中立性、透明性、公平性が高まった」と、期待を寄せた。調査期間中、専門家一行は海水・海底土、水生生物・水産物などの試料を採取。評価結果は、IAEAが別途、実施しているALPS処理水の取扱いに関する安全性レビューの裏付けにも資する。例えば、水産庁が参画する水産物の採取については、福島県で漁獲される6種程度を予定しており、19日にいわき市沿岸で採取した後、20日に海洋生物環境研究所(千葉県御宿町)で分析状況の確認を行う。直近、2021年度実施分の報告書では、「日本の分析機関の試料採取方法は適切であり、高い正確性と能力を有している」と、評価されている。ALPS処理水の海洋放出は8月24日~9月11日の初回分が終了し、続く2回目が10月5日から約17日間の予定で行われている。海洋放出開始後、初となるIAEAの安全性レビューミッションは、10月24~27日に来日する予定。今回、調査を行うタスクチームには、IAEA職員の他、独立した立場で参加するアルゼンチン、豪州、カナダ、中国、フランス、韓国、マレーシア、マーシャル諸島、ロシア、米国、英国、ベトナムの各国出身の国際専門家11名が含まれる。

16 Oct 2023

2414

東京工業大学は10月12日、核融合エネルギーのスタートアップ企業「EX-Fusion」と、日本発のレーザー核融合商用炉の早期実現を目指し、協働研究拠点を設立したと発表した。〈東工大発表資料は こちら〉核融合は、重水素や三重水素のような軽い原子核を融合させ、別の重い原子核になるときに発生する大きなエネルギーを取り出す。豊富な燃料資源、固有の安全性、高い環境保全性が利点だ。核融合エネルギー利用実現の技術的ポイントとなるプラズマ閉じ込め方式は、トカマク型、ヘリカル型、ミラー型に加え、これらとまったく異なるレーザー方式があり、国内ではそれぞれ、量子科学技術研究開発機構(QST)、核融合科学研究所、筑波大学、大阪大学が主に研究開発を進めてきた。核融合の主な閉じ込め方式(文科省発表資料より引用、原子力機構の核融合研究は現在はQSTで行われている)トカマク型の実証については、国際共同プロジェクトITER(国際熱核融合実験炉)計画が進められており、日本も機器類の物納で貢献している。レーザー核融合の研究開発は、阪大が1972年から本格着手。パワーレーザー施設「激光12号」は世界トップレベルだ。阪大レーザー科学研究所が最近、文部科学省の専門家委員会で示した開発ロードマップによると、レーザー核融合エネルギーによる発電実証は2040年頃が見込まれている。「EX-Fusion」は、レーザー核融合の実用化に向けた技術開発の加速化とともに、その実現に向けた過程で得られる最先端の技術・知見を活用し、エネルギー分野にとどまらず、様々な産業分野における技術開発への貢献を目指す、阪大発の若手研究者によるスタートアップ企業。豪州にもレーザー分野で「高い市場潜在力を持つ」と期待をかけ子会社を設立するなど、海外への事業展開も始めている。このほど設立された「EX-Fusion liquid metal 協働研究拠点」の共同研究テーマは、「レーザー核融合商用炉実現に向けた液体金属デバイスの高度化研究」で、拠点の設置期間は2026年9月末まで。鉛とリチウムの液体合金に関する研究を通じ、エネルギーを取り出す重要機器「液体ブランケットシステム」の概念設計を行い、これらの技術成果を、「EX-Fusion」が開発するレーザー核融合へ統合させ、10年以内のレーザー核融合エネルギーの実現とともに、深宇宙探索、海水淡水化、環境保全など、多様な分野への波及効果も目指す。

13 Oct 2023

3873

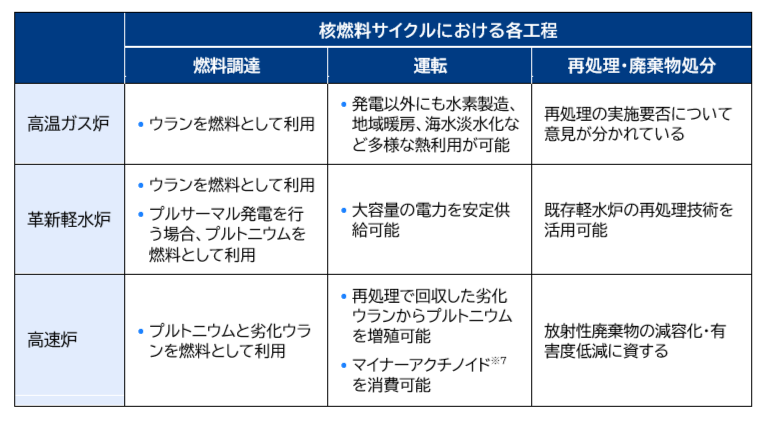

三菱総合研究所は9月21日、「ウラン資源の確保」と「利用目的のないプルトニウムを持たない」ことを柱とする、核燃燃サイクル全体を俯瞰した次世代炉の望ましい炉型の組合せ「次世代炉ベストミックス」の考え方を発表した。〈三菱総研発表資料は こちら〉その中で、同社は、2月に閣議決定された「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」など、原子力発電所の開発・建設に向けた政府方針策定の動きから、「次世代炉導入は各炉の技術的特徴・役割等を中心に複数の評価軸で議論が進められている」と評価。一方で、次世代炉の再処理方針を含む核燃料サイクルの今後のあり方や開発方針については、「依然として言及されていない」と厳しく指摘。使用済燃料に含まれるウラン、プルトニウムを再処理によって取出し燃料に加工して再利用する現行の政策路線「クローズドサイクル」を、今後、導入される次世代炉についても採用するかは、「議論の上、決定する必要がある」と問題提起している。その上で、日本の核燃料サイクルにおいて、安全保障の観点から、発電に必要なウラン資源を確保する核不拡散の観点から、利用目的のないプルトニウムを持たずに保有量を必要最小限にとどめる――必要性をあらためて強調。これまでの軽水炉主体だった日本の原子力発電を踏まえ、次世代炉を導入するに当たり、核燃料サイクルに組み込まれる炉型の多様化が想定されることから、「どのような炉型を、どのようなタイミングで、どれくらいの量、導入していくのが理想的であるかを議論の上、決定する『次世代炉ベストミックス』の考え方」を提唱している。例えば、高温ガス炉では、再処理の技術的難易度が高い被覆粒子燃料を使用することから、「再処理を選択しない場合、高温ガス炉の割合が大きくなるほど、核燃料サイクル全体で見たときのウラン資源有効利用の効果が小さくなる。結果的に多くのウラン資源が必要になる」と指摘。多量のプルトニウムが燃料として必要となる高速炉では、並行する軽水炉利用にも関連し「高速炉での利用に向け、プルトニウムを一定量貯蔵するなどの考慮が必要」と、プルサーマル発電の計画的実施の必要性に言及している。これらを踏まえ、今回の三菱総研による提言では、「核燃料サイクルの絵姿」を時系列で描くシナリオを複数設定し、比較評価を行う必要性を指摘している。

11 Oct 2023

4364