ANECが描く原子力教育の新たな地平

東日本大震災後、原子力教育の基盤が弱体化する中、ANECが発足。産学官が連携し、1大学ではカバーしきれないカリキュラムを全国規模で補完する、これまでにない大胆な取り組みを実現した。炉物理の第一線で活躍する教授が、人材育成に情熱を注ぐ背景と思いに迫る。

「文系か理系か」という区分は、学びの入口にすぎない。気候変動やエネルギー問題に挑む人材、ならびに原子力分野を担う人材の育成には、領域横断の“知”が前提となる。本特集は、学校と社会、知識と実践の境界を横断する試みを追うものである。その歩みはSTEAM教育の理念とも響き合う。ANECの産学連携をはじめ、討議型タブレットゲームによる授業の現場、京都大学「Nプロジェクト」の実践、教育の最前線に立つ専門家インタビューなどを通じ、次世代に届くアプローチを照らし出す。鍵は正答の伝達ではなく、問いを立て、対話し、手を動かすことである。“知”のボーダーを越える現場から、未来の学びのデザインを描き出す。

東日本大震災後、原子力教育の基盤が弱体化する中、ANECが発足。産学官が連携し、1大学ではカバーしきれないカリキュラムを全国規模で補完する、これまでにない大胆な取り組みを実現した。炉物理の第一線で活躍する教授が、人材育成に情熱を注ぐ背景と思いに迫る。

『Nプロジェクト』とは

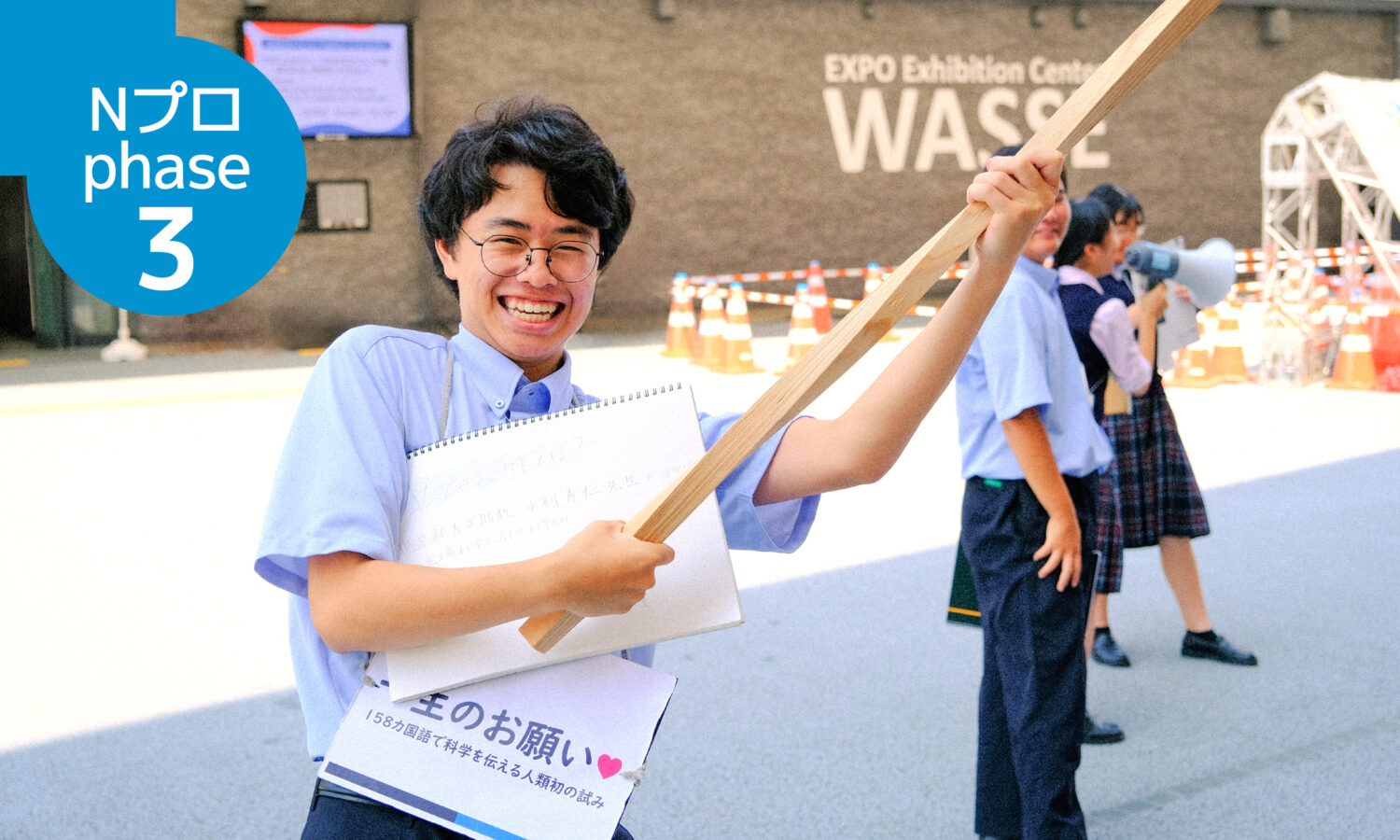

科学を使って社会と語り合う――そんな発想から生まれたのが「Nプロジェクト」。京都大学の中村秀仁助教を中心に、高校生たちはスケッチブックを手に科学を語り、街ゆく人々と対話する。学ぶだけでなく、伝える。教室を越えて世界へ広がるこの挑戦が、未来の科学のかたちを変え始めている。

奥下剛光衆議院議員は、原子力や放射線を題材にしながら、対話や発信を通じて「考え、疑い、語る力」を育てる点を高く評価。東日本大震災後の瓦礫受け入れ議論を例に、高校生が説明する意義にも言及した。

原子力委員会がNプロジェクトを、「教育学の先進的研究であり、大学・大学院の一講座として成立しうる段階に達している」と評価。現場発の教育実践が国の場で承認された。

2026/01/22

教育プロジェクトを語る場に、なぜ大阪府議会議員が登場するのか――。

Nプロジェクトを追ってきた中で、広野瑞穂・大阪府議会議員(大阪維新の会・政調会長代行)の存在は、単なる「応援議員」という枠を明らかに超えていた。

2026/01/05

大阪府吹田市の佐竹台小学校で12月15日、在大阪・神戸米国総領事館のワリド・ザファル広報文化交流担当領事が、Nプロジェクトの授業に参加した。体育館で行われた「日米クイズ」には全校児童約520人が集まり、高校生とともに米国に関する設問に挑戦した。教室では、大阪高校の生徒が小学生に対して、気象や放射線を題材とした授業を行った。

2025/12/19

科学を媒介として社会と対話する――Nプロジェクトは、その理念を掲げて発足した、教育手法の開発を主目的とした研究活動である。大阪高校を拠点として、高校生が主体的に科学を学び、その内容を地域社会に伝えることを通じて、双方向のコミュニケーションを育む点に独自性がある。

2025/12/10

10月22日、吹田市立津雲台小学校の教室に、にぎやかな声が響いていた。スケッチブックを手に笑顔で立つのは、教師でも科学者でもなく、高校生たちである。京都大学の中村秀仁助教が主導する「Nプロジェクト」は、科学を"教わる"から"伝える"へと転換する学びの実践として、万博での発信を経て地域の教育現場へと広がっている。この日は「放射線」をテーマに、55名の高校生が小学生たちに科学の面白さを伝える特別授業を行った。

2025/11/20

「Nプロジェクト」は、2025年10月2日、文部科学省にて重要な記者会見を開催した。科学を「共通言語」として位置づけ、高校生が小学生や地域社会と対話する新たな学習モデルの実践報告と、初の公立小学校への展開(4校、50クラス、計1704名)が発表されたのだ。この記者会見は、Nプロジェクトが3年間の実践を通じて構築した「インプット・アウトプット循環型学習」の成果を社会に示し、従来の科学教育の枠を超えた新しい可能性を示す重要な節目となった。

2025/11/13

8月の大阪・関西万博会場。スケッチブックを手にした高校生たちが、来場者に笑顔で話しかける姿があった。テーマは「放射線」。人々が避けがちなテーマを、彼らはわかりやすい言葉と身振りで伝えていく。京都大学の中村秀仁助教を中心に展開される「Nプロジェクト」は、科学を“学ぶ”から“語り合う”へと変える教育活動。その理念が、この夏、国際舞台で現実のものとなった。

2025/11/07

大阪府立千里高等学校の生徒たちがこの夏、Nプロジェクトの一環として神戸市の三菱重工業 神戸造船所を訪れた。キックオフ授業に続く第二弾は、原子力産業の「現場」を歩き、耳で聞き、手で確かめる見学会である。

2025/10/31

2025年7月、大阪府立千里高等学校で、公立SSH校としては初めてとなる「Nプロジェクト」が始動した。京都大学・中村秀仁助教の指導のもと、生徒たちは放射線をテーマに、科学を学ぶだけでなく、それを自分の言葉で社会に伝える力を養う。クイズ形式の双方向型授業で知識を深めた後、冬には大阪の商業施設で、市民向けプレゼンテーションに挑む。科学を通じて社会と対話する――STEAM教育の実践例として注目される、千里高校の取り組みの現場をルポする。

2025/10/17