2025.10.31

大阪府立千里高等学校の生徒たちがこの夏、Nプロジェクトの一環として神戸市の三菱重工業 神戸造船所を訪れた。キックオフ授業に続く第二弾は、原子力産業の「現場」を歩き、耳で聞き、手で確かめる見学会である。講義、工場見学、運転訓練用シミュレータ体験、展示ホールという緩急をつけた導線の中で、生徒たちは大型設備の圧倒的なスケールと、異常時を想定した多重の安全設計という二つの視点を同時に獲得した。アンケートには「原子力のメリットと注意点が整理され全体像が見えた」「巨大な圧力容器に胸が高鳴った」「適当に触っても安全側に止まる設計に驚いた」といった率直な声が並ぶ。現場での体感が座学を立体化し、得た理解を「自分の言葉で社会へ返す」次のステップへと踏み出す契機になっている。

Nプロジェクトが目指す「知識の循環」

Nプロジェクトは、理科教育の枠を超えて「科学を通じて社会と対話する」ことを核に据えた探究プログラムである。教室での知識獲得を起点としながら、校外での体験、当事者へのヒアリング、手書きスケッチブックによる可視化、そして一般市民に向けたアウトリーチという一連の循環を、年度のリズムに合わせて反復する点に特徴がある。知識が教室内で閉じず、他者との対話によって呼吸を始めるとき、理解は単なる情報の記憶から、意味のある認識へと変容する。その変容の場を意図的に設計し、継続的に運用するのがNプロジェクトの骨格である。

今回の訪問先である三菱重工業株式会社・神戸造船所は、1905年創業の重工業の拠点であり、甲子園球場17個分の敷地に、船舶修繕、潜水艦、発電機、自動車など、多分野にまたがる製造と研究開発の歴史を刻んできた。原子力分野では、1970年の加圧水型原子炉(PWR)初号機の納入以来、国内24基に関わる建設・供給の実績を重ね、近年は革新軽水炉「SRZ-1200」、小型モジュール炉(SMR)、高温ガス炉などの次世代炉開発にも歩を進めている。生徒が見学する場としてふさわしいのは、単に「ものが大きいから」ではない。エネルギー政策のキーワードであるS+3E(Safety=安全、Energy Security=安定供給、Economic Efficiency=経済性、Environment=環境適合性)が、抽象的なスローガンではなく、現場の設計思想、工程管理、品質保証、運転訓練の中にどのように織り込まれているか——その「体温」を確かめられる場だからである。

原子力をめぐる議論は、往々にして利点と課題の分断に陥りやすい。温室効果ガスの大幅削減や高いエネルギー密度、需要変動に強い安定供給、燃料価格の変動の小ささなどの利点は、数字で示しやすい。一方で、使用済み燃料の管理・再処理や高レベル放射性廃棄物(HLW)の最終処分については、技術的・制度的・社会的課題が重なり合う。燃料サイクルの観点では、原子炉から取り出された燃料の95〜97%は再処理によりリサイクル可能で、残る3〜5%がHLWとして地層処分の対象となる。地震国である日本で、国際的な安全基準と住民合意形成をどのように具体化するか。安全を工学的にどう確保し、社会的信頼をどう積み上げるか。こうした「利点と課題を同時に抱える」現実と向き合うには、教室での座学だけでは届かない、目と耳と手の実感が要る。

現場はまた、技術が人によって担われていることを雄弁に語る。巨大な圧力容器を組み立て、溶接の一本一本に品質を刻むのは人であり、多重の安全設計を作動させる最初のトリガー——異常の検知や判断の鋭さ——もまた訓練された人の仕事である。だからこそ、工程の前後で作業員が合図を交わし、チェックリストを読み合わせ、想定外の兆候をあぶり出す目を養う。「安全文化」という言葉は抽象的に響くが、その中身は、現場で繰り返される確認と対話の反復にほかならない。今回の見学会がNプロジェクトの中で重視されるゆえんは、まさにそこにある。

原子力の「今」を学ぶ

見学の冒頭、会議室に集まった生徒たちの前で、同社の担当者による講義が始まった。まず示されたのは、日本のエネルギー基本計画における原子力の位置づけである。東日本大震災と福島第一原子力発電所事故を経て、安全対策と規制の抜本的な見直しが行われ、停止・再稼働・新設の議論が続いてきた。将来的な電力需要の増加と脱炭素の要請を見据え、原子力は安全を最優先にしたうえで、安定供給・経済性・環境適合性というS+3Eを同時に満たし得る電源として再評価されている。担当者は原子力発電の環境面での利点について説明した。CO₂を排出しないことはもちろんだが、少量の燃料で大量の電力を生み出すエネルギー密度の高さは、異常気象の頻発で再生可能エネルギーの出力が揺らぐ局面でも、系統の安定に寄与する。燃料価格の変動幅が小さく、発電コストの見通しが立てやすい点も、電気料金の安定化につながると説明された。

一方で、担当者は利点だけを誇示する態度をあえて避けた。使用済み燃料の管理・再処理、高レベル放射性廃棄物の最終処分、そして社会的説明責任——これらは、技術だけでは解けない課題でもある。だからこそ、工学と制度設計とコミュニケーションを束ねる視点が欠かせない。講義では、福島第一事故の教訓から導入された新規制基準の要点、地震・津波など自然災害への備えを前提に、既存プラントに施された設計改善や補強工事の具体例が示された。

燃料サイクルに話題が移ると、具体的な数値と現実の制度について説明が続いた。原子炉から取り出した燃料の95〜97%は再利用できるウランやプルトニウムとして残り、3~5%は発電に使用されて、高レベル放射性廃棄物として処分対象になる。海外の地層処分の進捗、国内でのサイト選定と住民合意形成の難易度、国際基準の適用など、教科書の脚注で見かける語句が、担当者の声で厚みを持ち始める。生徒たちの反応は素直だ。アンケートには「原子力発電のメリットや注意点について理解することができた」との感想があった。利点を強調しつつ、課題を避けない説明の姿勢が、理解の「入り口」を開いたように見える。

講義の後半では、三菱重工の原子力事業の歩みと、今後の開発計画が紹介された。PWRでの建設実績の蓄積は、設計・製作・据付・運転支援までのバリューチェーン全体に及ぶ。革新軽水炉「SRZ-1200」は、最新の安全設計思想を反映し、小型モジュール炉(SMR)は、分散配置や系統安定の観点で選択肢を広げる。高温ガス炉は、核熱の産業利用や水素製造への応用で、エネルギーシステムの新しい可能性を切り開く。講義は簡潔に終わり、工場見学への準備が整った。講義は、工場見学への助走であり、理解を「感覚」に橋渡しする導入である。

講義室を出る生徒たちの表情は、緊張と期待が混じり合っていた。アンケートに「三菱重工のことを何も知らない私でも分かるくらい、しっかりした説明だった」と記した生徒もいた。知識が整理されると、次に見るものが輪郭を帯びる。大きさに圧倒されるだけでなく、そこに「何が、なぜ、どう」存在しているのかを問い、掴み取りにいける心の準備ができるのである。

view more 2/2

「圧倒的スケールの現場」

圧倒的スケールの現場

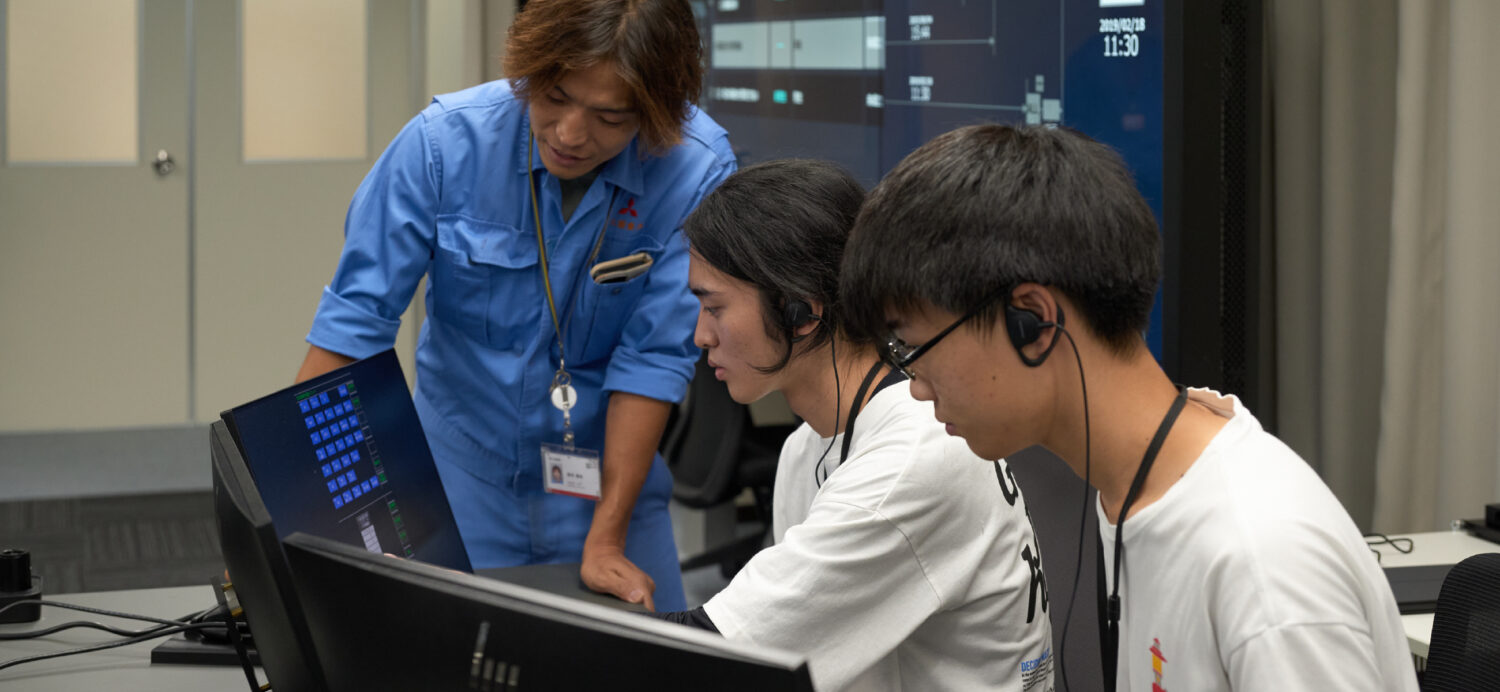

工場棟へ向かう通路に立つと、空気の温度がわずかに変わる。高天井に反響する作業音、フォークリフトが遠くで切るタイヤの鳴き、溶接の光を覆う遮光カーテンの縁。生徒たちはヘルメットを着用し、前後をスタッフに挟まれて列を組み、注意喚起と合図を合図で返しながら進む。写真撮影の制限と機密保持の説明は念入りである。「構内では決められた安全ルールを必ず守って行動してください」。その言葉は形式ではなく、場の空気の芯に通っている。

圧力容器の製造エリアに差しかかると、視界の遠近法が一段崩れる。吊り具のワイヤ、回転する搬送ローラ、クレーンのゆるやかな旋回。巨大な躯体の周りで人が小さく動くのではなく、人の動作が巨大な計画の意志と噛み合って、機械と同じ速度で仕事を進めている。アンケートに「巨大な圧力容器が製造される様子は見ていてワクワクした」とあったのは、単に大きいからではない。部材の合わせ目に置かれた計測器、溶接線の両側に貼られたテープ、作業者の背中に揺れる安全帯——細部の一つひとつが、巨大な安全設計の一部として整然と位置づけられているからである。

溶接工程の近くでは、夏の熱気の中でフードに覆われた作業者たちが、一定の姿勢とリズムを保ちながらアークの音を刻んでいた。列の最後方で足を止めた生徒が、思わず小声で「夏の暑い日でも溶接を続ける人たちに素直に尊敬の念を抱いた」と漏らしたという。汗を拭うしぐさや、体重移動のわずかな癖が、熟練の時間を物語る。ヒューマンファクタを単なる弱点ではなく、強靭な安全文化の構成要素として扱う——工程の要所に挿まれるダブルチェックや読み合わせの声は、まさにその表現であった。

見学の列は、機械の唸りと人の声の間を縫うように進む。スタッフは、何が見えて何が見えていないかを把握し、言葉を貼り付けるように説明を重ねる。蒸気発生器の二次側に取り付く配管の口径差、熱膨張を吸収するためとされるベローズの役割、強度と加工性の折り合いをつける合金選択といった点についても言及があった。生徒たちは視線の高さを変えながら、三次元に広がる装置のどこに、どの機能が宿っているのかを追跡する。作業者との短い対話では、チームワークや役割分担の重要性にも触れられた。安全は技術で作られ、人で運用される——その当たり前を、巨大な現物が説得力をもって語っている。

列が工場棟の出口へ向かう頃には、最初の緊張は別種の集中へと姿を変えていた。工場見学を終えた生徒たちは、次のシミュレータ体験へと向かった。「情報が詰まっていて、もっと時間が欲しかった」「普段なら集中力が切れる私でも、今回は時間が短く感じた」。没入の手応えは、時間感覚の歪みとして記述に現れる。見学の所要は約1時間半だが、濃度が高い体験は時間の長さを裏切る。ここまでで、講義で得た概念は、現場の手触りと結びついた。

リアルタイムで体感する安全設計

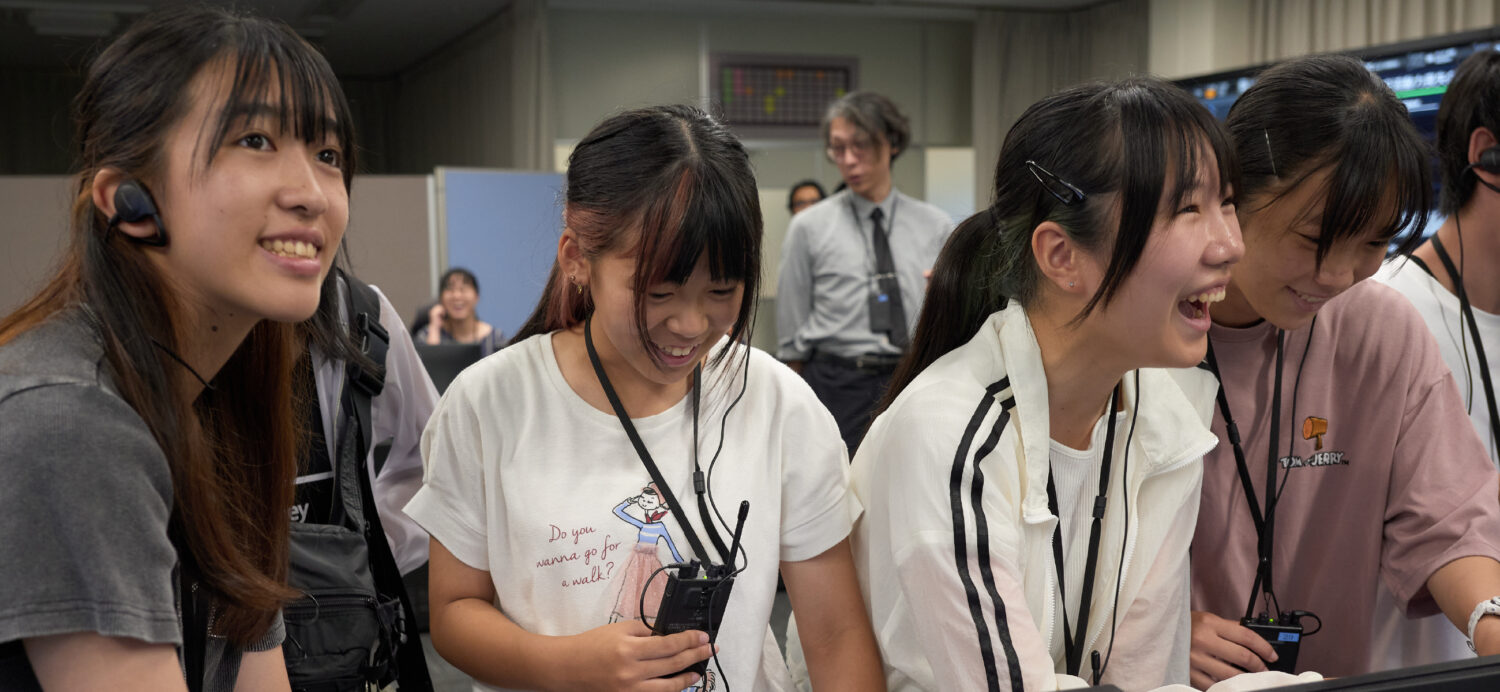

見学の山場は、運転訓練用シミュレータであった。中央制御室を模した室内に入ると、壁一面に並んだタッチパネル式のモニタと計器が目に飛び込む。天井の反射音は先ほどの工場棟とは別の硬さで、発話と操作音が即座に空間に溶ける。ここは、設計と運転の合理が凝縮された学習装置であり、想像力を現実に繋ぎ直す場でもある。

最初にデモンストレーションが行われた。スタッフの指示で、故意に異常のトリガーを作る。次の瞬間、画面に警報ランプが連鎖的に点り、警報の名称とコードが走り、音声と光の信号が生徒の感覚を掴む。自動スクラム(緊急炉心停止)が作動し、制御棒が即座に挿入される。数値表示のNIS値(原子炉出力に関わる指標)は滑らかに低下へ転じ、一次冷却材の温度が予定通りのパターンで下がっていく。同時に一次系の弁は自動的に閉鎖され、炉心の状態を安全側に固定する。目の前の画面で、抽象的だった「止める・冷やす・閉じ込める」が作動し、相互に裏打ちされる様を、時間軸つきで確認できるのである。

スタッフは、モニタ上のどの信号が、どの機器のどのアクションに対応しているのかを、「我が子に教えるような丁寧さ」で言葉にしていく。人の判断が数秒遅れても、システムは1〜2秒で自動検知して原子炉を安全停止に導く。複数の独立した系統が、同じ目的に向けて異なる方法で装置を守る。異常時に人の注意や情報処理の能力が低下しても、設計された自動制御が暴走を未然に封じる。ヒューマンエラーの余地を見越し、その余地を超える範囲で「安全側」に落とし込む。生徒たちは、単に説明を聞くのではなく、異常の発生から収束までの筋道を、自分の目で追うことができる。

制御盤の前に立つと、緊張は高ぶるが、触れてみたいという欲求が勝る。スタッフは安全に影響しない範囲を明示し、順次、生徒に操作を任せていく。画面を切り替え、所定のボタンに触れる。警報が鳴る。アラームの順序が変わる。別の系統が応答する。見慣れない記号と数字の羅列が一つのストーリーを作り、生徒の直観を掴む。アンケートの一つには「適当に触っても、しっかり安全に停止する設計に驚いた」とあった。別の生徒は「自由に操作でき、警報は鳴ったが最悪の事態には至らない仕組みに感心した」と書いた。安全は、何かを「しない」ことではない。暴走させないための装置的・論理的・制度的な仕掛けを重ね、それが作動するように日々点検し、訓練し、更新する営みの総称である。画面上の数字とアラームは、その営みの言語化された表現であった。

「安全最優先」という言葉は、しばしば空疎に響く。しかし、ここでは逆だ。学生が触れた操作と、その後に起きた一連の自動制御は、言葉を裏づける証拠として記憶に残る。人の判断は必要である。しかし、人の判断が間に合わなくても、あるいは誤っていても、設計された多重の安全装置が必ず安全側に落ちるように作られているという事実は、抽象的なスローガンではなく、画面上の数値とアラームの連鎖で示される。人とシステムの分担、そしてその境界をめぐる考え方に、生徒の関心が向かっていくのがわかる。

スタッフの説明は、技術的な深みを持ちながらも、比喩と要約の使い方がうまい。制御棒の挿入が「核分裂の拍車を一気に外す操作」であり、一次系の弁の自動閉鎖が「炉心への行き来を落ち着かせるためのドアの管理」であること。警報の連鎖が、複数の部屋で起こる小さな変化を「一枚の地図」に集めて見せること。こうした言葉が、生徒の記憶の中で、画面のアニメーションや手元のボタンの感触と結びつく。アンケートに「一番記憶に残る見学でした」という短い一文があった。そこに余計な修辞はない。ただ、学びの強度の指標として十分である。

安全装置の作動を見届けた後、スタッフは「ここまでの動きは想定内である」と繰り返した。そして、想定内に収束させるための訓練、つまり、想定外の兆候を早く見つけ、想定内のルートに引き戻す手順の反復が、どれほど重要かを語った。想定内という言葉は安全管理の要諦であり続ける。だからこそ、設計者は想定の幅を広げ、運転員は想定外の兆候に敏感でなければならない。ここで生徒が学んだのは、機械の動きだけではない。人と機械の協働を設計する、もう一段高いレイヤーの思考である。講義で得た「止める・冷やす・閉じ込める」が、運転訓練という実装を通じて、生徒の認知の中で一本の線になる。「技術と社会の信頼」の話は、決して理念の話だけではないのだと、シミュレーター室を出る顔が示していた。

過去・現在・未来が交差する展示空間

シミュレータ体験の余韻を抱えたまま、展示ホールに場を移す。ここは千里高校の生徒にとって、過去と現在と未来が立体的に交差する場所である。深海調査用の耐圧殻は、極限環境での設計思想が原子力の安全設計と遠く響き合うことを示す。自動車のレプリカは、動力源と製造の歴史が、人の移動や産業の地理をどう変えてきたかを語る。原子炉の蒸気発生器は、熱が蒸気に、蒸気が発電機の回転に、回転が電気に変わる連鎖の中で、どのポイントでどの安全策が効いているのかを再確認させる。生徒の感想に「博物館みたいで楽しく学べた」「情報が詰まっていて、もっと時間が欲しいと思った」とあったのは、単に展示が多いからではない。各展示が、講義と工場見学とシミュレータ体験で得た知識と感覚を、別角度から結び直す「編集点」になっているからである。

展示の見方にも、学びの成熟が表れる。最初に訪れたときには「大きい」「新しい」「珍しい」といった感嘆が先に出る。しかし、体験を経て戻ってくると、視点の解像度が上がる。材質に目が行く。加工跡に気づく。伝熱管束の配置が流体の振る舞いにどのような影響を与えるかを想像できる。安全帯のフックの位置に、作業導線の工夫を見る。スケールの前で立ち尽くすだけでなく、そのスケールを可能にする「工学の作法」と「人の仕事」に目が向くようになる。展示ホールは、見学全体のまとまりを与える役目を果たしていた。

体験から対話へ——生徒たちが市民に向けて発信する「自分だけの言葉」

見学を終えた会議室で、生徒は配布されたアンケート用紙に、自分の言葉で感想を書き込んだ。「全般的にとても興味深く、勉強になった」「普段は途中で集中が切れる私でも、今回は時間が短く感じた」「技術の高さに驚き、あっという間に終わった」。短い文の連なりからは、没入の濃度がそのまま伝わる。講義で利点と課題の双方を知り、工場で巨大な設備と人の仕事を見て、シミュレータで安全設計を体感する。Nプロジェクトの設計思想である「座学と体験の往復」は、今回も確実に機能した。理解は、情報の蓄積ではなく、結び直しの結果として育つ。見学会は、その結び直しを促す場であった。

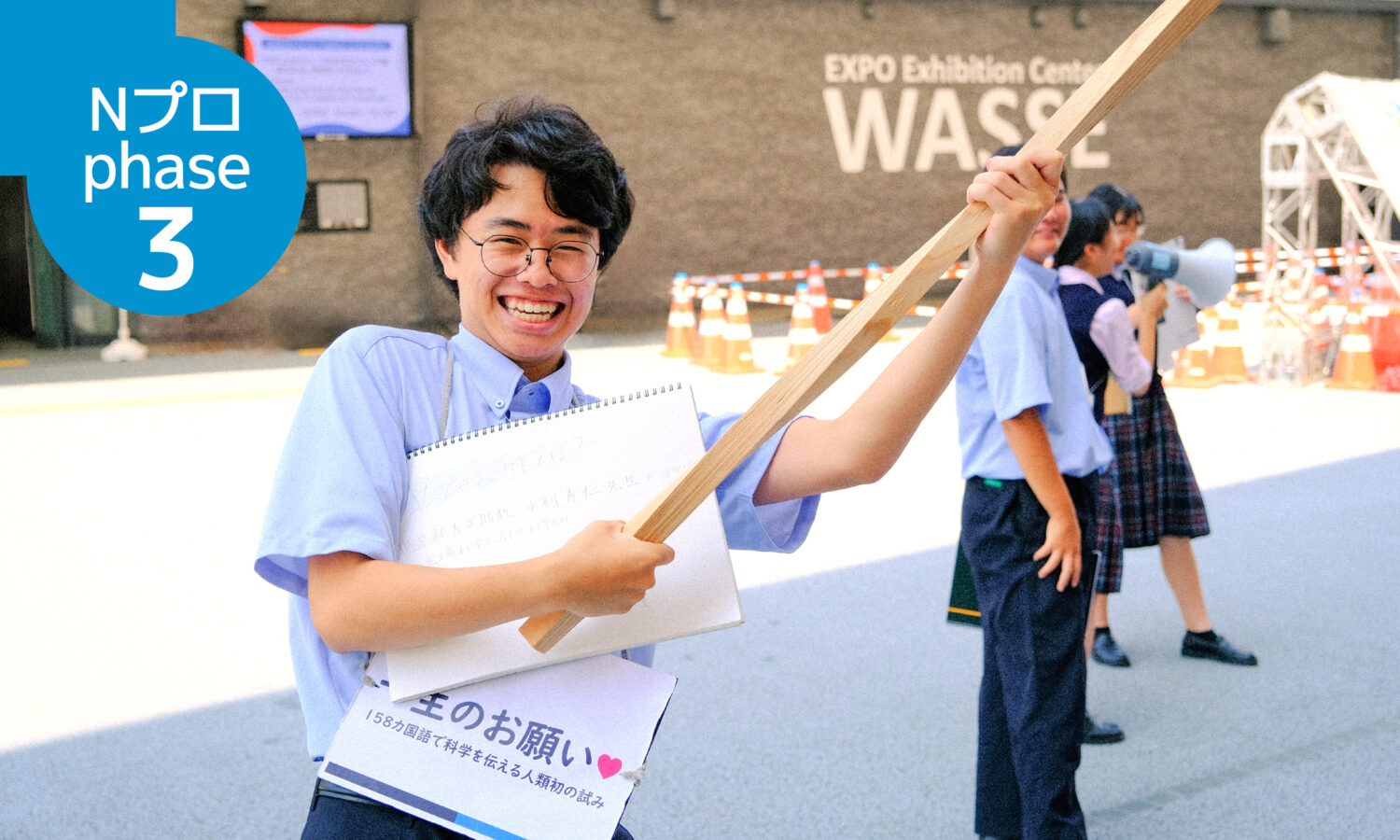

Nプロジェクトのゴールは、学びを自分の言葉に編み替え、社会へ返すことにある。生徒たちは今後、クイズや図解で得た知識、現場で掴んだ手触りを、手書きのスケッチブックに可視化し、駅前など人通りの多い場所で市民に向けてプレゼンテーションする計画だ。デジタル全盛の時代にあえて紙とペンを選ぶのは、対面での会話を引き出すためである。スライドで次々に情報を投下するのではなく、ページをめくる速度を共有し、相手の表情の変化を読み取り、言葉を足し引きする。そこで求められるのは「うまい説明」ではなく、「相手に届く説明」である。

今回の見学で得た理解は、その対話の背骨になる。「原子力って何だろう?」という素朴な問いかけに対し、千里高校の生徒は、講義で学んだS+3Eの枠組みを説明し、工場見学で見た蒸気発生器を例に、一次系と二次系の役割を簡潔に語り、シミュレータで確かめた「止める・冷やす・閉じ込める」の具体像を、手を動かしながら伝えるだろう。もし相手が「安全が心配だ」と言えば、「適当に触っても、しっかり安全に停止する設計に驚いた」という自分の体験を起点に、なぜそうなるのか、どの装置がどう作動するのかを一段深く説明できる。もし相手が「原子力は古い」と言えば、SRZ-1200やSMR、高温ガス炉といった開発動向を紹介し、技術が社会の要請に応じて変わり続けていることを伝えられる。つまり、今回の見学は、生徒一人ひとりの「語彙」を増やし、「語りの根拠」を与えたのである。

Nプロジェクトは、今後も校外での発表機会を積極的に設ける予定である。大阪・関西万博の会場周辺での発信、海外当局との協力、将来的には国際交流の可能性も展望される。国際舞台に立つとき、英語の表現だけでなく、「自分が見た」「自分が触った」経験に裏打ちされた説明は、説得力を飛躍的に高める。今回の神戸造船所での学びは、そのための最初の礎石である。

最後に、本稿で繰り返し現場の言葉と生徒の言葉を引用したのは、紙幅を埋めるためではない。技術は概念でありながら、現場で人に担われ、装置に実装される「生もの」である。概念だけでは届かない部分に、現場の音や匂い、作業者の姿勢、計器の光が届く。アンケートに残った短い言葉は、その「届いた証拠」である。Nプロジェクトが目指すのは、そうした証拠を集め、編集し、社会に返す営みだ。千里高校の生徒たちが、今回の経験をどのように言葉へ変換し、どのように他者へ手渡していくのか。今後も追いかけたい。