2025.10.17

初の公立SSHで始まった対話型科学教育プロジェクト

2025年7月31日、大阪府立千里高等学校である試みが幕を開けた。同校は公立高校であると同時にスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定校であり、科学教育に力を入れている。その千里高校でこの日始動したのが「Nプロジェクト」だ。Nプロはこれまで主に私立高校で展開されてきたプログラムで、公立高校への導入は今回が初めてである。この日、講師を務めたのはもちろん京都大学助教の中村秀仁先生。言わずと知れた、Nプロを主導する人物だ。元々大阪市内の私立高校で始まった同プログラムだが、千里高校での実施にあたっては同校生徒のポテンシャルの高さに期待が寄せられていた。SSH指定校として科学探究と国際的視野の育成に取り組む千里高校の教育文化と、科学を通じて社会と対話しようというNプロの理念は、高い親和性を見せている。

「見学に向けた事前学習会?」戸惑う生徒たち

夏休み真っ最中の7月31日、集まった1年生と2年生の有志たちは、何をする授業なのか半信半疑のようだった。実は生徒たちには、この日が「8月4日の三菱重工業見学会に向けた事前学習会」という程度の案内しか伝えられておらず、Nプロジェクトの全貌については、なにも知らされていなかったのだ。教室には戸惑いの空気が漂っていた。見学先となる三菱重工さんの神戸造船所についても、生徒たちの多くは「なんとなく面白そう」という理由だけで、エントリーしているようだった。実際、多くの生徒は、社名と断片的なイメージ以外ほとんど知識がない状態だった。講師の中村助教自身、「生徒たちがそもそものプロジェクト詳細もわからない状態でびっくりしている」と、生徒たちが何を目的に呼ばれたのか分からないまま参加していることに驚きを示した。

しかし授業が始まると、すぐにNプロジェクトの本質が明らかにされる。中村助教は開口一番、「Nプロジェクトは、科学を通じて社会の皆さんと対話をするプロジェクトです」と宣言。NプロジェクトのNは中村氏のNに由来するが、「自分でつけたのではなく、生徒たちが自然と名付けたものです」と断りつつ、その名称に込められた想いを語る。同プロジェクトは科学の専門知識を深めること自体が目的ではなく、科学を共通言語として社会と対話する力を育むことを目指す。つまり、「科学は学ぶものではなく、人と対話するための共通の言語だということを知る」という理念だ。

この日扱われたテーマは「放射線」だった。中村助教によれば、放射線のように「社会的に敏感だが内容が分かりにくいテーマ」をあえて題材にすることで、理系・文系を問わず生徒が参加しやすくなる狙いがあるという。専門知識の差による遠慮を減らし、誰もがゼロから学び対話に加われる土壌を作る工夫だ。実際、これまでのNプロジェクトの活動では、文系生徒が理系生徒に科学を教えるという現象も起きたという。知識量よりも「学んだことを自分の言葉で話せること、科学と社会をつなげて伝えられること」が重視される取り組みなのである。

眠りの女神は降臨せず――クイズと豪華景品で引き込む授業

中村助教は講義の導入で、生徒たちにAとBの文字が書かれたA4サイズの札を手渡した。「皆さん何に使うのか分からないでしょうが…」と笑いを誘いながら、2択のクイズ形式で授業を進めることを明かす。そして「今日は頑張ってくれた皆さんに超豪華景品があります!」と告げると、生徒たちの表情が少し明るくなった。中村助教は「実は以前、ある学校で講義をしたとき、前列から生徒がバタバタ寝てしまったんです。悔しいので、どうやったら皆さんを眠らせずに済むか考えましてね」と振り返りつつ、「そこで用意してきたのがこれです、クイズ形式と超豪華景品!」と紹介した。退屈な一方通行の講義では「眠りの女神」が降臨してしまう、と自嘲気味に語る中村助教だが、クイズと景品という対策を打ち、生徒を巻き込む双方向型の授業を進める。

授業ではまず放射線に関する基礎知識のインプットが行われた。例えば、「放射線は光の仲間で紫外線のさらに外側に位置する」「アルファ線・ベータ線・ガンマ線(X線)・中性子の4種類があり、それぞれ身近な用途がある」といった基本事項から、「人が放射線を浴びることを被ばく、放射性物質が体に付着することを汚染と呼ぶ」「被ばくには外部被ばくと内部被ばくがある」といった重要な概念の整理まで、中村助教が問いを投げかけ生徒が札を上げて答える形でテンポ良く進んでいく。生徒たちは悩みながらも積極的に札を掲げ、正答が発表されると「ああ、そうなんだ」といった声が上がった。中村助教は「放射線は必ずどこかから出てくる。人類は元気のいい原子核が存在する環境下で進化してきた」といった視点も示し、漠然と『怖いもの』というイメージを抱きがちな放射線を平易な言葉で解説した。生徒たちは熱心に耳を傾け、未知の知識に次第に引き込まれていく様子だ。

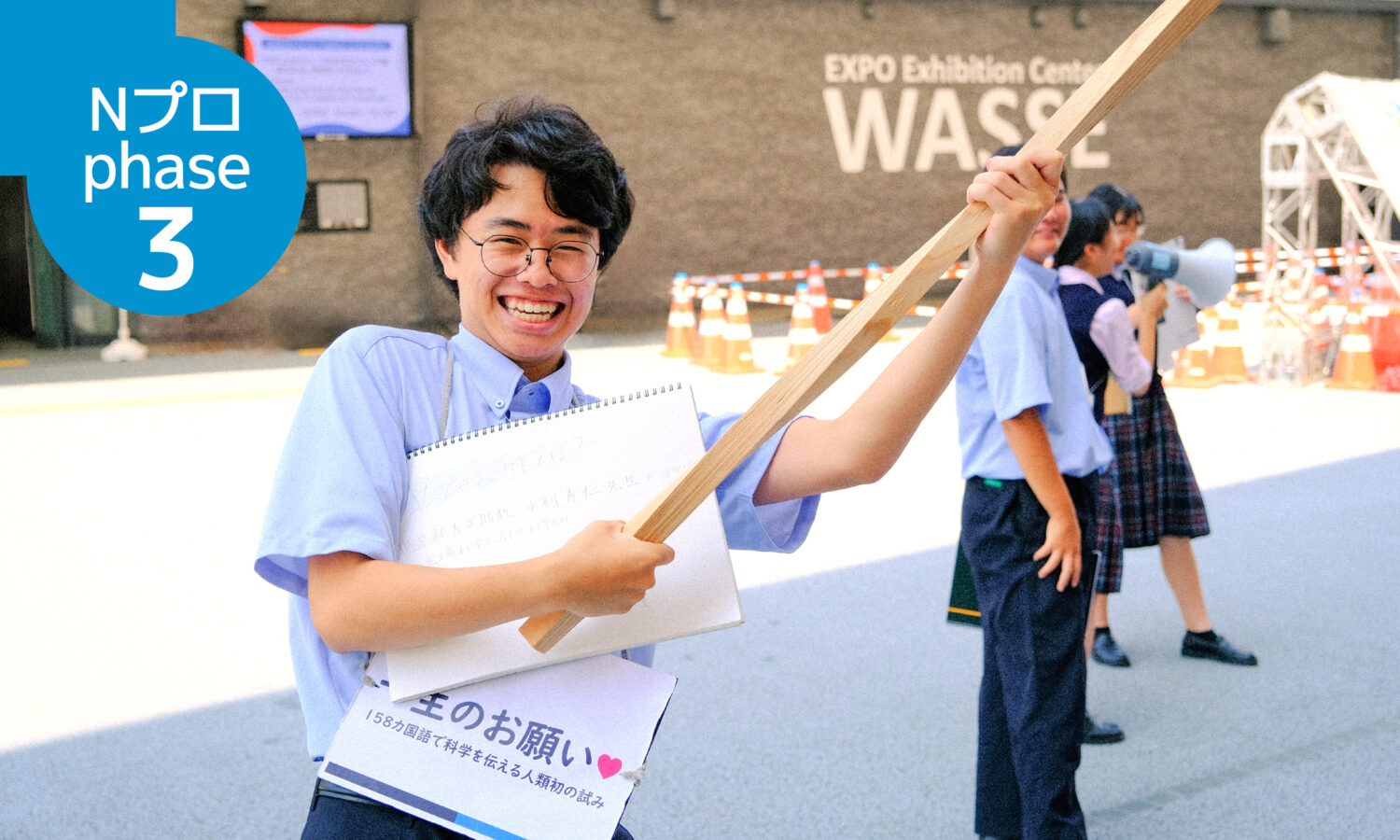

講義の後半、中村助教はプロジェクトの最終目標について語った。それは「学んだことを社会に発信するアウトプット」である。Nプロジェクトでは、単に教室内で知識を習得するだけでなく、それを自分たちでまとめ上げ、不特定多数の市民に伝えるところまでがセットになっている。具体的には、生徒たちは授業や見学会で得た知見を手書きのスケッチブックに整理し、後日駅前など公共の場でプレゼンテーションを行うのだ。デジタル機器は使わず、あえてアナログな手法(スケッチブックと肉声)で臨むのも特徴だ。「手書きを使って相手に伝えることは、誠意や魂がこもるため非常に効果的である」と中村助教は強調し、科学の内容そのものよりも「学んだことをどう伝えるか、ワクワク感を共有できるかが重要」と説く。生徒たちには、得られた知識を自分の言葉で表現し、人々に伝えるという一連のアウトプット作業が求められるのだ。

このアウトプットの場として、今冬、大阪・梅田の商業施設で大規模なイベントが計画されている。JR大阪駅直結の同会場は土日で20万人規模の人出がある一等地だ。Nプロジェクトが会場をジャックし、生徒たちは通行人に向けて自分たちが学んだことを発信し、科学のワクワク感を伝えるチャレンジを行うのである。当日は海外当局とのコラボレーションで幅広い層の関心を引きつける『美味しい』工夫も凝らすという。まさに「科学を使った社会との対話」を実践する場が、控えているのである。もちろん「ジャックする」というのは言葉のあやであり、きちんと会場費はお支払いする。

STEAM教育の実例として期待される効果

Nプロジェクトは単なる理科教育ではなく、いわゆるSTEAM教育の実践例としても注目される。STEAMとは科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Art)、数学(Mathematics)を統合した教育アプローチであり、中村助教はその中でも「アート」の重要性を繰り返し語った。「科学教育に芸術的観点を取り入れることで、より多くの人が科学に興味を持つことができる」とし、実際に手書きスケッチブックを用いたプレゼンテーションは海外でも「アート」として高く評価されたという。

ただ面白いのは、中村助教自身はSTEAM教育を意識していなかったということだ。それどころか「恥ずかしながら、STEAMという言葉自体を知らなかった」(中村助教)という。だが科学の知識を身につけるだけでなく、それをどう表現し伝えるかという創造性を育む点で、NプロジェクトはSTEAM教育の理念を間違いなく体現していると言ってよいだろう。中村助教も「アイデアをどう伝えるか工夫することが大切」であり、「科学の知識を伝えるプレゼン力・対話力を身につけることが目的」であると述べている。

千里高校の校内では以前より、英語ディベートや海外研修(オーストラリアへの短期留学等)など、コミュニケーション力・国際感覚を培う取組みが行われてきたという。そこに今回のNプロジェクトが加わることで、科学という分野での「表現力」や「対話力」を鍛える機会が大きく広がることになる。同校関係者も、理数系の学力のみならず社会に発信する力を持った人材の育成に、本プロジェクトが役立つのではとの期待を寄せている。

公立高校発の科学対話プロジェクト、今後への展望

千里高校のケースは、公立高校における先進的な科学教育モデルとして大きな意義を持つ。初めての公立SSH校での導入となった今回のNプロジェクトは、科学を軸とした対話の輪を学校から地域・世界へと広げる試金石となるだろう。戸惑いからスタートした生徒たちも、授業を通じて「科学で社会と対話する」意義に気づき始めている。

「一生のお願いです、力を貸してください!」――中村助教が冗談めかして折に触れて連発するこの言葉に象徴されるように、生徒たちは助け合いながら未知の課題に挑もうとしている。千里高校発の科学コミュニケーションの挑戦が、どのような成果を生んでいくのか、原子力産業新聞では同校の取り組みを追っていく。