2025.11.13

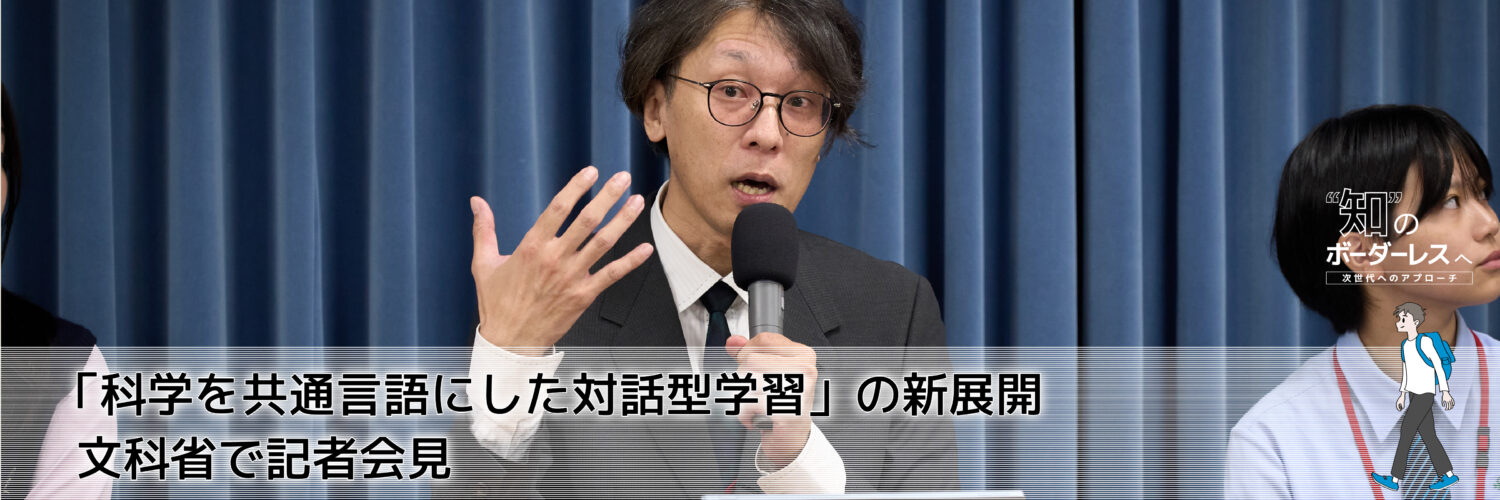

「Nプロジェクト」は、2025年10月2日、文部科学省にて記者会見を開催した。科学を「共通言語」として位置づけ、高校生が小学生や地域社会と対話する新たな学習モデルの実践報告と、初の公立小学校への展開(4校、50クラス、計1704名)が発表されたのだ。この記者会見は、Nプロジェクトが3年間の実践を通じて構築した「インプット・アウトプット循環型学習」の成果を社会に示し、従来の科学教育の枠を超えた新しい可能性を示す重要な節目となった。

3年間の実践が導いた「新しいステージ」への挑戦

記者会見の冒頭、京都大学複合原子力科学研究所の川端雄一特任教授は、Nプロジェクトの3年間の歩みを振り返った。「教育のインプット・アウトプット、特にアウトプットに非常に多様な場を設けることで、子どもたちの非認知能力が非常に改善されるという効果が見られています」と実践成果を報告。さらに「公立小学校という公の教育の場で活動をさせていただくという、ある意味我々としては全く新しいステージに入ったのではないかと考えております」と、今回の展開の歴史的意義を強調した。

中村秀仁助教は、20年間の科学教室経験から得た重要な気づきを語った。「これまで理科好きの子どもや保護者が熱心な家庭にしか届いていなかった」という反省から出発し、「科学は学問ではなく、世界共通の言語。人と対話するツールとしてこそ意味がある」という新たな視点を提示。学力中間層や文系生徒を対象としたアプローチの革新性を訴えた。

この発言は、Nプロジェクトが目指す「文系理系の壁を越えた科学リテラシー育成」の核心を示している。従来の理系中心の科学教育から、社会全体の科学リテラシー向上を目指す包括的アプローチへの転換点を表現したものと言える。

公立小学校展開の具体的プラン:4校・50クラス・1704名への挑戦

今回発表された公立小学校での実践は、Nプロジェクトの教育手法を公教育の場で初めて本格展開する試みである。低学年には「気象」、高学年には「放射線」を題材とし、高校生が1対4~5の少人数形式で45分間、手書きスケッチブックを用いて説明する形で実施される。

中村助教は「文系の生徒に科学を届けたい」という信念から、題材設計の経緯を詳しく説明した。高校2年で文理が分かれる際、文系に進む理由の多くは「算数が苦手だから」であり、理科が嫌いだからではないという重要な実態がある。こうした生徒に物理や化学の高度な内容を扱っても「勝てない」「できない」という意識が先立ち、学びにつながらない現実があった。

そこで中村助教は、社会的に敏感でありながら、理系生徒も文系生徒も「誰もが同じスタートラインに立てるテーマ」を選ぶ必要があると考えた。その一つが「福島第一の処理水に含まれるトリチウム水」の問題だった。理系も文系も知らないテーマであり、初めて「対等に議論できる」題材となったのである。

放射線を題材に選ぶことには、以下の戦略的狙いがある:

- 科学リテラシーを育てる契機となる

- 社会的にセンシティブな話題に向き合う力をつける

- 文系理系の壁を越えた共通の学習体験を提供する

現場からの声:教育効果と「役割交代」の意義

大阪高等学校の平野宏太校長は、Nプロジェクトの教育効果について具体的な成果を報告した。「学力のボリュームゾーンにいる生徒が、教わる側から教える側へと変わり、自己表現力や自己肯定感を高めている。これは従来の授業では得られない成果だ」と語り、特に中間層の生徒たちの変化の大きさを強調した。

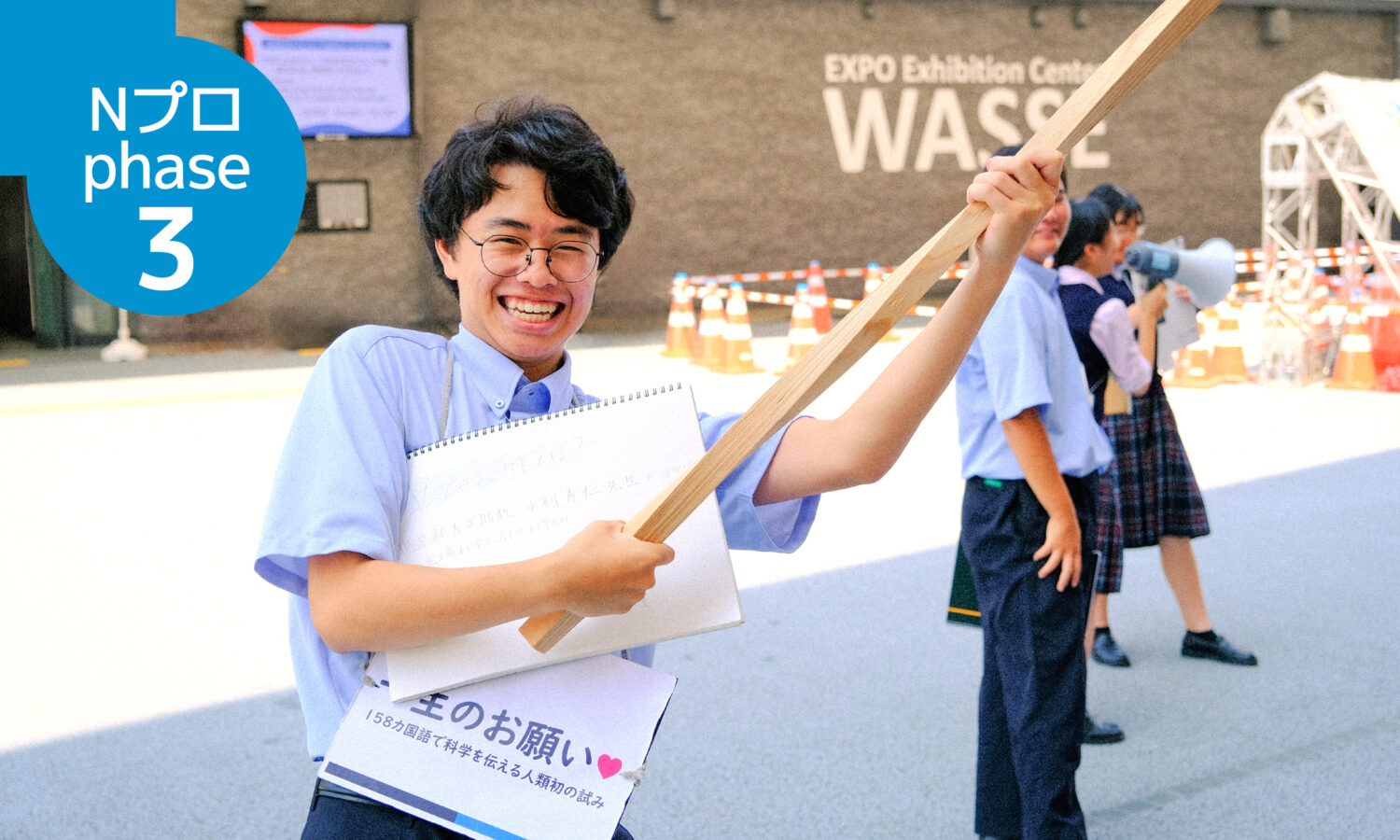

当事者の声:高校生が語る「挑戦」と「ワクワク感」

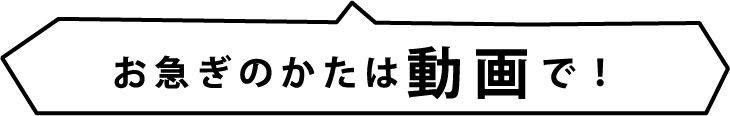

今回の会見には、大阪高等学校から2名の高校生が出席し、Nプロジェクトでの変化と小学校での活動への意気込みを語った。両名とも文系生徒であり、Nプロジェクトが目指す「文系理系の壁を越えた科学リテラシー育成」の成果を体現している。

「プロジェクトを通して、私自身が大きく変わったポイントがあります。私は文系で、科学や理科とは縁のない人生を送ると思っていました。しかし、こうした発表の場という舞台をいただいて、そこで自分自身が成長できたことがたくさんありました。」

寒川さんは、中学時代に委員会や生徒会の活動を断り続けてきた後悔から、高校入学時に「前向きにすべてに挑戦しよう」と決意したという。Nプロジェクトでは「科学のワクワク感を伝える」ことを最も重視している。

「次に小学生に向けて話す際に、私が一番大事にしたいのは『ワクワク感を伝える』ということです。自分自身、公式を覚えたり理科の難しい用語を覚えたりすることがとても苦手です。Nプロジェクトで私が一番好きなところは、科学のワクワク感を伝えようというテーマがあることです。教えるという形にこだわらず、伝えるという心持ちで小学生と話せたらと思います。」

記者会見後の個別インタビューでは、小学生への説明で最も苦労している点について「漢字が使えないこと」を挙げた。「風向計とかも風の向きを計測する機械です」と大人には説明できるが、小学生低学年へひらがなで説明する際は「イラストを丁寧に描く」といった工夫が必要だと話した。

将来は芸能関係を目指す寒川さんは、同世代の高校生に対して強いメッセージを送っている。

「挑戦したら変わるよっていう挑戦することの大切さを身をもって実感できるので、それを伝えたいです。」

横田さくらこさん(大阪高等学校3年):「踏み出す勇気」を伝えたい

「私の姉が在校生で、中村先生の話を聞いていたんですね。それで、すごい人がいるんだなという印象を持って入学しました。高校に入って最初のオリエンテーション合宿で、先生がNプロジェクトの活動について話してくださって、文系理系関係なく参加できるというところに魅力を感じました。面白そうだし、すごいなと思って参加してみようと思いました。」

横田さんは、高校入学前は将来について何も考えていなかったが、姉が在校生だったことからNプロジェクトの存在を知った。参加後は発表機会が増えるにつれて大きな変化を実感している。

「参加して発表する機会が増えてきて、コミュニケーション能力やプレゼン力がどんどん上がってきました。今回小学校に行く際に、自分もともと自信がなかったのですが、小学生にも、ちょっと踏み出すことによってこんなにも世界が広がるということを伝えていけたらと思います。」

理科の授業に対する向き合い方も変化し、「公式を覚える授業っていうよりは、自分が知って、科学に興味を持ってるから取り組む」ようになり、「ただ暗記するような、テスト用の勉強じゃなくなった」と語った。

個別インタビューでは、自分には弟や妹がいないため「どうやって褒めたらいいのかとか、ちょっと調べて学んでいけたらなって思います」と、小学生との接し方についても学びたいと話した横田さん。横田さんの発言からは、Nプロジェクトが「文系理系関係なく参加できる」という理念を実現していること、そして参加者自身が「踏み出す勇気」の価値を実感していることが伝わる。

社会的受容性の向上

当初は「放射線を題材にする」ことへの不安が小学校側から多く寄せられたが、大阪・関西万博での高校生の発表を見た教員らがSNSで拡散し、協力的な姿勢へと転じたという。この変化は、Nプロジェクトの活動が実際に見られることで、社会的な受容性が高まることを示している。

保護者からも「家庭で子どもが科学やニュースを話題にするようになった」と感動の声が寄せられている。これは、Nプロジェクトが目指す「科学を共通言語とした社会対話」の成果が、家庭レベルでも実現していることを示す重要な指標である。

授業は10月20日からスタートし、桃山台小、津雲台小、佐竹台小、千里たけみ小の4校で順次実施される。この実践により、Nプロジェクトの教育手法が公教育の場でどのように機能するかが検証される。

さらに今後は海外当局との共同記者会見も計画されており、Nプロジェクトは国際的な広がりを視野に入れている。科学を共通言語とした対話型学習モデルが、国境を越えて展開される可能性が示唆されている。