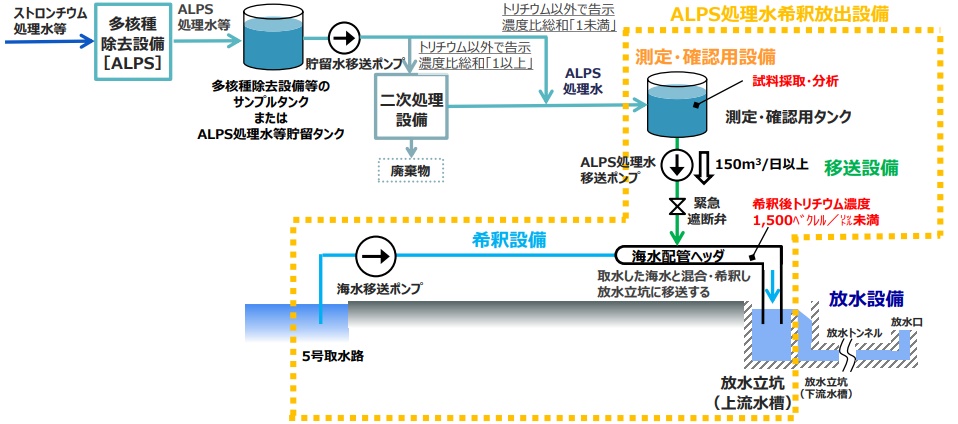

東京電力は12月21日、原子力規制委員会に、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水(トリチウム以外の核種が環境放出の規制基準を満たす水)の希釈放出設備設置に係る認可申請を行った。申請に先立ち同社は20日、地元自治体との安全協定に基づき、福島県、大熊町、双葉町に「事前了解願」を提出している。〈東京電力発表資料は こちら〉原子炉等規制法により福島第一原子力発電所は、事故炉としての特性上、特定原子力施設に指定されており、安全確保のための設備の変更に関し、規制委員会の認可を受ける必要がある。ALPS処理水の希釈放出設備は測定・確認用設備と希釈設備で構成され、既存のタンクを転用する測定・確認用タンクでは、試料採取・分析を行い、トリチウム以外の核種が環境放出の規制基準値を下回るまで浄化されていることを確認する。続く希釈設備では、トリチウム濃度が1,500ベクレル/ℓ(WHO飲料水基準の7分の1程度)未満となるよう100倍以上の海水で十分に希釈。トリチウム放出量は年間22兆ベクレル(事故前の放出管理値)の範囲内で管理する。今回の認可申請に際し、東京電力福島第一廃炉推進カンパニーALPS処理水責任者の松本純一氏は21日、記者会見を行い、「政府の基本方針を踏まえた取組を徹底するとともに、引き続き関係者の皆様の意見を丁寧にうかがい、さらなる安全確保を図っていく」と述べた。同社では2023年4月中旬頃の設備設置完了を目指している。これを受け、規制委員会は22日の定例会合で審査の進め方を確認。今後、(1)原子炉等規制法に基づく規制基準、(2)政府が4月に取りまとめたALPS処理水の処分に関する基本方針――の観点から審査を行い、審査結果についてはパブリックコメントに付する。定例会終了後の記者会見で、更田豊志委員長は、今後の審査期間に関し、「年度内に審査書案を示せるのでは」との見通しを示す一方、施設の技術的複雑さは少ないものの、国民の関心が極めて高い案件であることから、「パブリックコメントの段階で様々な意見が出てくる可能性がある」などと、予断を持たずに対応する考えを述べた。

22 Dec 2021

3408

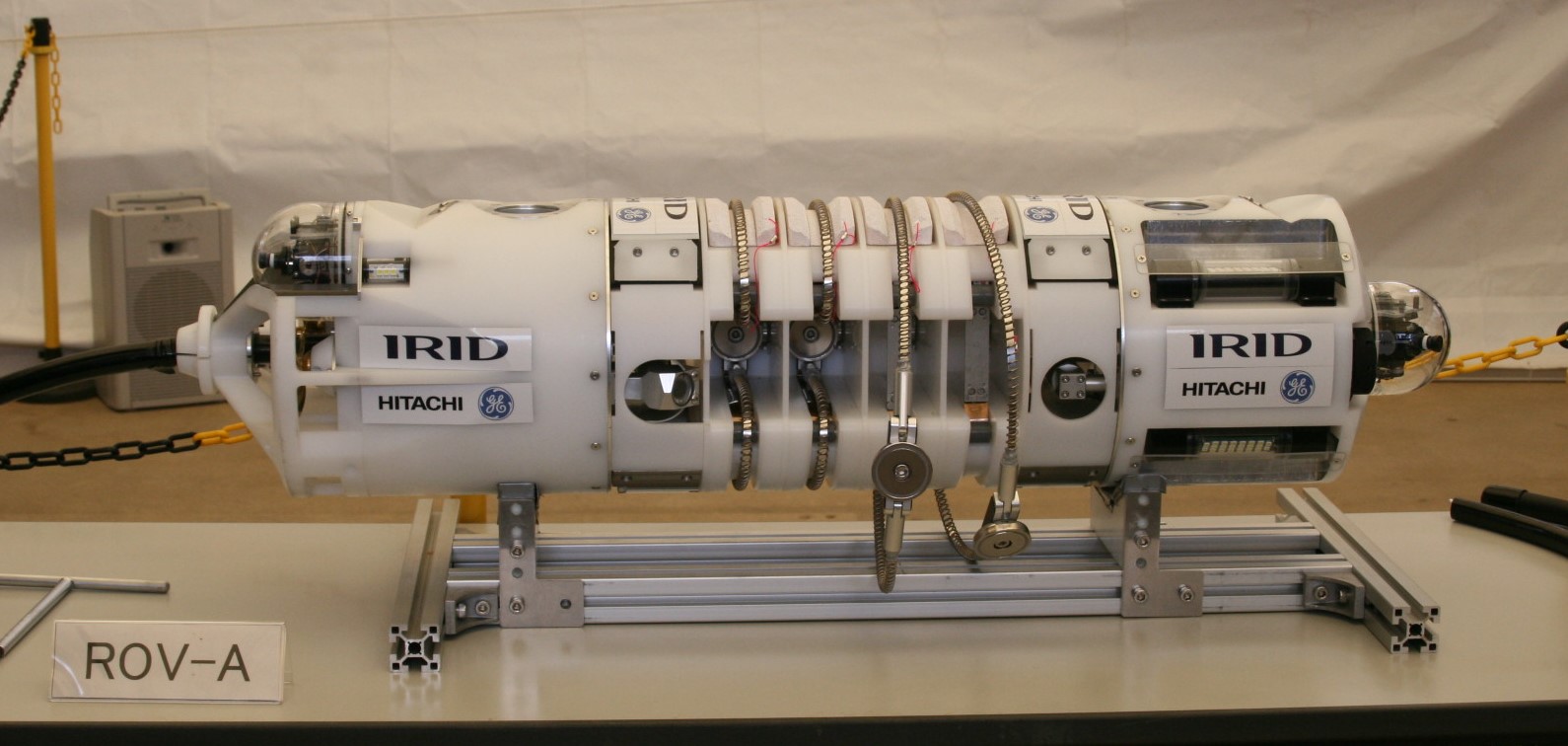

IRID山内理事長(右)より学生発表最優秀賞の賞状を授与された東大大学院の横山さん(インターネット中継)国際廃炉研究開発機構(IRID)は12月8日、福島第一原子力発電所廃炉に係る技術開発の成果を報告する「IRIDシンポジウム2021」をいわき市内で開催した(オンライン併用)。IRIDは、福島第一原子力発電所の使用済燃料プールからの燃料取り出し、燃料デブリ取り出し、放射性廃棄物処理・処分に係る研究開発を実施する18法人からなる組織で、「燃料デブリ取り出しに挑む」のテーマで4回目となった今回のシンポジウムでは、学生による研究発表も実施。計7件の研究発表は、審査の結果、原子炉格納容器内の燃料デブリ分布推定に寄与する数値解析手法の開発に関する研究(東京大学大学院工学系研究科・横山諒さん)に最優秀賞が授与された。 2号機燃料デブリ試験的取り出し装置のイメージ(左)と神戸での試験の模様(IRID発表資料より引用)燃料デブリの取り出しは、2号機から着手することとなっているが、その試験的取り出しに用いるロボットアームの開発状況について三菱重工業の細江文弘氏が発表。IRIDと英国VNS社が開発を進めているロボットアームは、2021年7月に英国より日本に到着後、現在、三菱重工業神戸工場にて性能確認試験や操作訓練が実施されている。今後は、日本原子力研究開発機構の楢葉遠隔技術開発センターでの総合的なモックアップ試験・訓練を経て2022年に現地に導入される予定。早大学生の研究で構想する地下式中間保管施設(左)のイメージと超重泥水(早大発表資料より引用)学生の研究発表に移り、放射線遮蔽に有効な土質系材料「超重泥水」の研究(早稲田大学より2件)では、前回2019年開催のシンポジウムでもポスター発表・展示に注目が集まったが、今回は、燃料デブリ取り出し後の保管・管理に向けた地下式中間保管施設の構造材料への適用可能性など、より実用化を見据えた考察がなされ、質疑応答の中で、地盤工学応用の良好事例としての期待やさらなるデータ拡充を求める声があがった。「廃炉創造ロボコン」の出場経験を発表する旭川高専の山口さん(インターネット中継)この他、遠隔操作技術の関連では、ロボット間の相互連携につながる通信・監視のネットワーク化(芝浦工業大学)、学生参加のロボット競技会「廃炉創造ロボコン」の出場経験(旭川高専)に関する発表があった。また、廃炉完了までの耐震安全性に着目した「電磁パルス音響探傷法」(EPAT)による鉄筋コンクリートの非破壊検査に関する研究(東北大学)は、「他産業への良いアプローチとなる」などと、原子力の分野横断的な取組への切り口が評価され、優秀賞を受賞。学生による発表、表彰の終了後、講評に立ったIRID専務理事の平家明久氏は、「それぞれにユニークな発想があった」などと、各研究の着眼点や検証のプロセスをたたえるとともに、プレゼンテーション能力の高さにも評価を示した。

21 Dec 2021

3936

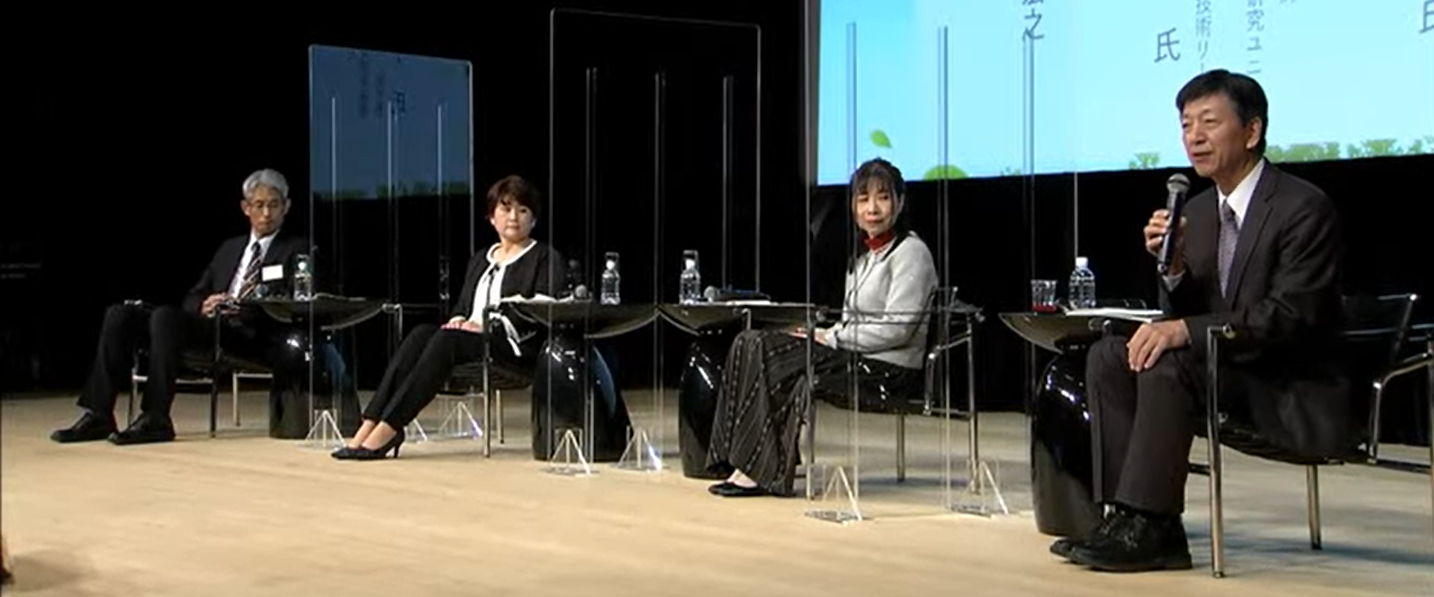

岸田内閣が基本方針に掲げる「新しい資本主義の実現」のもと、地球温暖化対策を成長につなげる「クリーンエネルギー戦略」の策定に向けた議論が12月16日に始まった。経済産業相の諮問機関である産業構造審議会と総合資源エネルギー調査会のもと、各々が設置する小委員会の合同会合がキックオフ。6月頃の取りまとめを目指し、産業界や専門家からのヒアリングなどを通じ議論を深めていく。〈配布資料は こちら〉合同会合では、「2050年カーボンニュートラルや『2030年度に温室効果ガスを46%削減』の実現を目指す中、将来にわたって安定的で安価なエネルギー供給を確保し、さらなる経済成長につなげることが重要」との問題意識のもと、グリーン成長戦略やエネルギー基本計画で示された目標に向け、供給側に加え需要側の各分野におけるエネルギー転換の方策を検討。水素・アンモニア、原子力、蓄電池など、エネルギー分野の新たな技術開発や将来の具体的な市場規模の見通しを示し企業投資を後押しすべく、従来の戦略をさらに深掘りし、「経済と環境の好循環」につなげていく。座長は今夏にエネルギー基本計画の素案をまとめた総合エネ調基本政策分科会長も務める白石隆氏(熊本県立大学理事長)。白石氏は、「日本の置かれているエネルギー環境は極めて厳しく、脱炭素の世界的流れの中で、経済安全保障も維持しながら、いかに脱炭素に向けたトランジションを進め日本の成長につなげていくか」と問題提起し、議論に先鞭をつけた。資源エネルギー庁は「クリーンエネルギー戦略」の論点の一つとして需要サイドのエネルギー転換をあげ、関連データを提示。それによると、鉄鋼、セメントを1トン製造する過程で、それぞれ約2トン、約0.8トンのCO2が発生するため、製造業におけるカーボンニュートラルの高いハードルとなっていることが示された。産業部門のCO2排出量のうち、鉄鋼・セメント製造は約40%を占めている。これらのデータを通じ、省エネ・脱炭素化など、産業部門におけるエネルギー転換の共通的な課題として、初期投資の大きさ、製品価格への影響、設備の供用期間が長く更新のタイミングが限られることなどをあげ、安価なエネルギー供給の重要性を示唆した。需要側に対する取組に関し、経済学・政策評価の視点から、大橋弘氏(東京大学公共政策大学院教授)は、「CO2排出を見える化し費用対効果がわかるような仕組み作りが必要」と、需要家の判断や選択を通じた社会変革の重要性を強調。消費者の立場から河野康子氏(日本消費者協会理事)は、「北極圏で気温38℃を記録」との最近の報道に触れ、「気候変動に対して『何か行動しなければならない』という切迫感を感じているものの、プロセスと手段がよくわからない」として、情報提供や若い世代も巻き込んだ議論の必要性を訴えた。

17 Dec 2021

6184

原子力規制委員会は12月15日、臨時会議を行い、中国電力の清水希茂社長らと意見交換を行った。同委員会が事業者の経営陣を順次招き安全性向上の取組について聴き取りを行っているもの。同社の島根原子力発電所2号機は9月に新規制基準適合性審査に係る原子炉設置変更許可を取得したところだが、清水社長は、「グループ会社やプラントメーカーにも参画してもらい、再稼働に向けて必要な事項が一つ一つ着実に進むよう取り組んでいる」と強調。原子力発電プラントは、同機が2012年1月に定期検査入りして以来、約10年運転されておらず、運転経験を有しない発電所員の割合も約4割に達していることから、「再稼働というより本当に新しいものを運転する状況にある」と、初心に立ち返った上で、ベテランOBの助言、メーカーとの議論なども踏まえ、「現場力」の向上に努めているという。清水社長は、「特に若手は現場の音、熱、臭いなどを体験していないことから、火力発電所にも派遣し、技術力の維持、モチベーション向上を図っているが、なかなか全員にまで行き渡らない」と、さらなる改善の余地があることを示唆した。中国電力の審査対応に関し、プラント審査を担当する山中伸介委員が「若い人たちは真面目で実直な人が多い」としたのに対し、原子力界の人材育成に危機感を示す伴信彦委員は「受け身の印象もある」などと述べ、社風を踏まえた安全文化醸成活動が図られることを要望。安全性向上に関し、同社では、小さな気付きを広く収集し改善につなげる取組「CAP」の登録件数が、対象を協力会社の委託業務や教育訓練時の気付きにも拡大したことにより、2021年度上期は2020年度下期の約5倍に急増したとしている。豪雨体験訓練の模様(中国電力発表資料より引用)中国電力管内で2018年夏の西日本豪雨では甚大な土砂災害が発生しライフラインに被害が及んだが、同社では、自然災害への感受性を高めるべく、発電所構内各所に教訓を示すポスターを掲示し啓発に努めているほか、1時間に最大120ミリの豪雨を体験させるシミュレーション訓練を2020年から実施。今後も強風を付加するなど、さらに厳しい気象状況を想定した訓練を検討しているという。これに対し、自然災害対策に関する審査を担当する石渡明委員は、地球温暖化が要因とみられる昨今の気象災害の激甚化に鑑み、「改善しながら進めてもらいたい」と、継続実施を促した。建設中の島根3号機は現在新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可に向け審査途上にあり、同2号機は設計・工事計画認可などの審査が続く。更田豊志委員長が今後の審査に対する考えを尋ねたのに対し、清水社長は、「まずは2号機の再稼働に向け全努力を傾注していきたい」と述べた。

16 Dec 2021

3622

東日本大震災発生から10年余りが経過した今、改めて復興の現状と課題を知り「私たちにできることは何か」について考えるシンポジウム(経済産業省・復興庁主催)が12月4日、都内のホールで開催された(オンライン併用)。今回のシンポジウムでは、被災地復興の現状と課題、福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組について、それぞれ復興庁、経産省が説明。都内の飲食業、食品流通業の関係者らも会場に招かれ、パネルディスカッションでは、風評の払拭を復興を加速化するための一つの課題ととらえ、福島県産食品の魅力発信を中心に意見が交わされた。開会に際し、石井正弘経産副大臣、新妻秀規復興副大臣が挨拶。それぞれ、「被災地に対する誤解・偏見を取り除き、全国の方々に復興の現状、地域の魅力を知ってもらう」、「地元産品のPRを進め被災地が本来有している魅力を積極的に国内外に伝えていく」などと、風評払拭に向けた取組の重要性を強調した。パネルディスカッションには、経産省復興推進グループ長の須藤治氏、福島の食の魅力発信に関し、販路拡大に取り組む(一社)東の食の会専務理事の高橋大就氏(ファシリテーター)、飲食店・テイクアウトサービスを手掛ける(株)無洲社長の浅野正義氏、旅館と生産者を結ぶ地産地消のネットワークを立ち上げたNPO法人素材広場理事長の横田純子氏の他、モデル・女優のトリンドル玲奈さんが登壇。須藤氏は福島県産食品に係る徹底した安全管理を「検査に引っ掛かるものは市場に出ていない」と強調する一方、流通に関するアンケート調査から「卸売の人は小売の人が買ってくれないのでは、小売の人も消費者が買ってくれないのでは」といった忖度が風評の固定化を生んでいることを懸念。安全性や生産者らの取組について、「事実を正しく知ってもらう」重要性を述べた。ディスカッションに続き福島産品の試食(スクリーン上、左上から時計回りに、みしらず柿、福島牛のローストビーフ、メヒカリのから揚げ、「福、笑い」)また、須藤氏が「今の時期、メヒカリのから揚げ、ヒラメの刺身などが美味しく、これに合った日本酒も福島にはたくさんある」と切り出すと、横田氏も「農家が土地に合うものを作っているのが福島だと感じる。内陸部の魚も実は素晴らしく美味しい。酒に合うものは何でもある」と共感。浪江町に在住の高橋氏は、地元の日本酒「磐城寿」と魚の相性を絶賛し、東北発の新たな食体験の概念「テロワージュ」(その土地の風土と酒・食品を調和、テロワールとマリアージュの造語)をアピール。県産日本酒のPRイベントにも取り組む浅野氏は、例年行われる全国新酒鑑評会での金賞受賞銘柄数が都道府県別で福島県は2020年度まで8連覇を達成したことを紹介し、「地域の水と米によって味はすべて違いがあるが、全体的に非常に品質が優れている」と、高く評価した。メヒカリのから揚げを試食するトリンドルさん、福島産食品に「作っている方々のパワーを感じる。太らない程度に美味しいものをたくさん食べたい」とパネルディスカッションは、JA全農福島の鈴木崇氏、福島県水産事務所の寺本航氏も加わり、福島県産食品の試食に移った。今回紹介されたのは、福島県ブランド米「福、笑い」、メヒカリのから揚げ、福島牛のローストビーフ、みしらず柿。福島牛のローストビーフは、無州が都内に有する飲食店「PIASIS」が調理。「福島牛は脂のクセがない」と浅野氏は話し、トリンドルさんも「軟らかいですね~、あっさりしていてパクパク食べられる」と絶賛。さらに、14年の歳月を費やし開発され今秋本格デビューした「福、笑い」を口に運び、甘さ、香ばしさが自身のお気に入りという米「森のくまさん」(熊本)と「つや姫」(山形)の「いいとこどり」と、顔をほころばせた。今回のシンポジウムでは、福島の食に関し、「食べてもらう」、「美味しく食べていることを生産者に伝える」、「生産者の思いを知ってもらう」、「生産地の魅力も合わせて発信する」といった向きが示されたが、東京で福島の食と酒が味わえる店は、県発行のパンフレット「まじうまふくしま! 東京の店」で知ることができる。

14 Dec 2021

3264

【国内】▽6日 NUMOの新たな地層処分展示車「ジオ・ラボ号」の出展が開始、全国各地の巡回へ▽8日 政府「新しい資本主義実現会議」が緊急提言、クリーンエネ戦略策定も▽10日 萩生田経産相がIAEA会議でメッセージ、福島第一原子力発電所事故で得た教訓の発信は「わが国の責務」と▽11日 近畿大原子炉「UTR-KINKI」が臨界到達60周年▽12日 東芝が3つの独立会社への戦略的再編を発表▽17日 東京電力が福島第一ALPS処理水の海洋放出に係る放射線影響評価を発表▽17日 関西電力高浜4号機で用いるMOX燃料のフランスからの輸送が完了▽22日 原子力委が医療用RIの製造・利用で検討開始、年度内にアクションプラン策定▽25日 東京電力が福島第一1号機の燃料デブリ取り出しに向け、年明けにも水中ロボを投入し調査に入る計画を示す▽25日 日本原燃が六ヶ所再処理工場他の設備工事計画認可取得に向け体制強化策示す▽25日 東京電力が福島第一凍土壁で「凍結していない箇所」の確認を発表、止水壁の試験的設置へ▽26日 エネ庁が「2020年度のエネルギー起源CO2排出量9.7億トン」と発表、震災後初めて10億トンを下回る▽30日 四国電力伊方発電所で使用済燃料乾式貯蔵施設の現地工事が開始▽30日 葛尾村で帰還に向けた準備宿泊開始、帰還困難区域では初 【海外】▽4日 UAEでバラカ3号機の建設工事が完了、運転認可の取得に先立ち国際機関らが評価作業実施へ▽2日 フラマトム社、事故耐性燃料(ATF)を100%の燃料集合体を米カルバートクリフス原子力発電所に納入▽ 6日 中国で2基目の「華龍一号」、福清6号機で燃料の初装荷を開始▽9日 英政府、ロールス・ロイス社グループのSMR開発企業に2.1億ポンドのマッチングファンド資金提供▽9日 仏マクロン大統領が国内で数10年ぶりに原子炉新設を再開すると表明▽7日 ウクライナのフメルニツキ3号機の完成に向け、WH社チームが詳細点検等の実務作業を開始▽8日 カナダ・テレストリアル社が委託した調査報告書:「カナダ製の第4世代SMRはカナダ経済に大きな利益もたらす」▽11日 中国の小型モジュール式HTR、ツインユニットの2基目が臨界条件達成▽15日 米国で原子力への支援を盛り込んだ超党派のインフラ投資法案が成立▽17日 英ロールス・ロイスSMR社、開発したSMRで設計認証審査を申請▽17日 米ニュースケール社、同社製SMRを組み込んだプロディジー社の海洋原子力発電所建設に向け協力覚書を締結▽18日 米サザン社、溶融塩高速炉開発に向け実験炉をアイダホ国立研究所(INL)で建設するための協定をエネ省と締結 ▽22日 フメルニツキ原子力発電所でのAP1000建設でウクライナの原子力発電公社とWH社が契約締結 ▽22日 米ホルテック社、SMRの世界市場での建設目指し、韓国の現代建設と事業協力契約を締結 ▽18日 米エネ省の先進的原子炉開発支援、自治連邦区プエルトリコでのSMR立地調査含め850万ドル提供▽25日 ルーマニア、チェルナボーダ3、4号機の完成に向け最初の契約をCANDUエナジー社と締結▽25日 米原子力学会、加州知事宛にディアブロキャニオン発電所の閉鎖計画に再考促す声明文を発表 ▽30日 米エネ省、地元の合意に基づく使用済燃料の中間貯蔵に向け関係自治体らに情報提供を依頼▽30日 IEA、仏国の政策レビューで原子力の削減時期を見極めるよう勧告

13 Dec 2021

2678

原子力委員会が主導する「アジア原子力協力フォーラム」(FNCA)の大臣級会合が12月9日、オンラインにて行われた。FNCAは、日本、オーストラリア、バングラデシュ、中国、インドネシア、カザフスタン、韓国、マレーシア、モンゴル、フィリンピン、タイ、ベトナムの12か国が参画する原子力平和利用の枠組みで、各国ごとに選任されたコーディネーターのもと、放射線・研究炉利用を中心としたプロジェクト活動が行われており、年1回特定テーマについて議論する大臣級会合を開催している。今回、日本代表の小林鷹之内閣府科学技術担当大臣はビデオメッセージとして出席。小林大臣は、開会に際し、FNCAの20年以上にわたる活動を「大変ユニークであり価値あるもの。アジアの持続的発展に寄与している」と評価。先般英国で開催された世界の気候変動問題について議論するCOP26を振り返りながら、「カーボンニュートラルの早期実現は国際社会の命題。多様なエネルギー源の中で、原子力の役割・責任が改めて見直されるべき」と述べ、今後のFNCAプロジェクト活動を通じた成果に期待を示した。続いて、国際原子力協力フォーラム(IFNEC)運営グループ長のアリシア・ダンカン氏が講演。IFNECは、米国が提唱した国際エネルギーパートナーシップ(GNEP)を改組し2010年に発足した枠組みで、現在34か国が正式メンバー国として参加しており、例年開かれる各国代表らによる執行委員会には、日本から内閣府科学技術担当大臣や原子力委員が出席している。ダンカン氏は、IFNEC傘下で行われるワーキンググループの活動について紹介した上で、2022年に向けて、(1)コミュニケーション、(2)ファイナンシング、(3)ジェンダーバランス、(4)先進技術――におけるシナジー効果を標榜。原子力のコミュニケーションに関し、ダンカン氏は、「5歳児にも、自身の祖父母にも理解してもらえるよう、シンプルでわかりやすい言葉で語る必要がある」と述べるとともに、「無知が恐怖につながる」として、教育の重要性を強調した。また、11月より原子力委員会で検討が開始された医療用ラジオアイソトープ(RI)の製造・利用について、上坂充委員長が講演し、画像診断に用いられるテクネチウム99m(モリブデン99が原料)などの国産化に向けた取組について紹介。医療用RIの製造効率化に向け、フィリピンの参加者が原子炉と加速器のベストミックスに関するプロジェクトの可能性について尋ねたのに対し、FNCA日本コーディネーターの和田智明氏は、研究炉利用プロジェクトでの長年にわたる実績に触れながらも、「生産が直ちに利用につながるものではない」として、各国の事情を踏まえた医療システム全般からの議論も必要なことを示唆した。今回の会合では、「研究炉・加速器とその応用技術の利用拡大」をテーマに討議。タイからは近く稼働する30MeVサイクロトロン(加速器)の多分野での活用、オーストラリアからは研究炉「OPAL」による医療用RI製造の実績、診断と治療を融合した技術概念「セラノスティクス」の展望などが述べられた。日本原子力研究開発機構理事の大井川宏之氏が日本の研究炉・加速器の現状について紹介したのに対し、フィリピンからは同機構が保有する研究炉「JRR-3」や大強度陽子加速器施設「J-PARC」による中性子利用への関心が寄せられた。

10 Dec 2021

3090

環境省が震災復興を始めとした福島県内での未来志向の取組をたたえる「FUKUSHIMA NEXT」の表彰式が12月3日、大熊町のホールで行われた。同表彰制度は、優秀な取組の啓発・支援を通じて、原子力災害に係る風評払拭と環境再生に対する理解醸成につなげることを目的として創設。〈環境省発表資料は こちら〉今回、環境大臣賞を、高校生対象のワークショップ開催や土壌再生事業の現地見学を通じた理解活動でNPO法人ドリームサポート福島理事の菅野真氏と福島県立安積高校教諭の原尚志氏(連名)が、地域資源を活用した再生可能エネルギー導入促進でエイブル再生可能エネルギー部長の渡邊亜希子氏が、ツツジを活用したまちづくりで東京農業大学地域環境科学部学生の渡邊優翔氏が受賞した。表彰式は福島の復興・まちづくりと脱炭素社会の実現について考えるシンポジウムの場で開催。今回のエイブルによる功績は、大熊町が掲げる「2040年ゼロカーボン達成」に係るもので、同社は、2021年7月に町と連携協定を締結し、地元金融機関からの出資も受け、9月に地域新電力「大熊るるるん電力」を設立した。また、福島県知事賞を「コンソーシアム Team Cross FA」プロデュース統括の天野眞也氏ら3名が受賞。同氏は、南相馬市のロボット関連企業を支援するコンソーシアムを組織し、地域の産業創生に寄与した。この他、特別賞が4名に、奨励賞が6名に贈られた。いずれも地域に根差した取組が評価されており、特別賞を受賞した(一社)とみおかプラス事務局長の佐々木浩氏は富岡町の交流人口拡大に向けたまちづくりに、同じくアンフィニ復興推進部長の川崎俊弘氏は楢葉町の工場整備などに取り組んだ。また、奨励賞を受賞した広野町振興公社代表取締役の中津弘文氏は2018年に始まったバナナのハウス栽培で、同じく福島県環境創造センター教育アドバイザーの佐々木清氏は三春町に立地する交流施設「コミュタン福島」を拠点とした活動で、それぞれ地域の産業振興、環境保全教育に寄与した。賞状授与の後、「FUKUSHIMA NEXT」審査員長を務めたジャーナリストの崎田裕子氏は、講評に立ち、「それぞれのストーリーを持っている」と、受賞者らの取組を称賛。その上で、「顔の見える素晴らしい取組が見えてきた」と繰り返し強調し、復興の加速化につながることを期待した。

08 Dec 2021

3104

四国電力の伊方発電所3号機(PWR、89万kW)が12月6日18時、およそ2年ぶりに発電を再開した。2019年12月に定期検査入りした後、2020年1月に広島高等裁判所における運転差止仮処分決定を受け、また、2021年3月には新規制基準で要求されるテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の設置期限を迎えたことから運転できなくなっていたもの。2020年2月に四国電力は、広島高裁に対し異議申立てを行い、以降、同機の安全性に係る主張・立証に努め、2021年3月に運転差止仮処分命令取り消しの決定を得た。また、特重施設は10月5日に運用を開始。伊方3号機は、冬季電力需要期を控えた12月2日に原子炉を起動し、発電再開となった。今後、原子力規制委員会による最終検査(総合負荷性能検査)を経て本格運転復帰となる運び。エリアごとの電力供給予備率(2月)の推移、今冬は過去10年で最も厳しい需給状況に(資源エネルギー庁発表資料より引用)電力需給を検証する電力広域的運営推進機関が10月にまとめた報告書によると、今冬の四国エリアの電力供給予備率は、全国的に「発電機トラブルへの注意が必要」と警告する2月で3.9%と、安定供給に必要な3%をかろうじて上回る極めて厳しい状況にある。四国電力の長井啓介社長は11月30日の定例記者会見で、伊方3号機の再開に際し「四国における安定供給の要となる基幹電源」との認識を改めて示した上で、「安全かつ安定して運転できるよう全力で取り組む」と述べている。

07 Dec 2021

5818

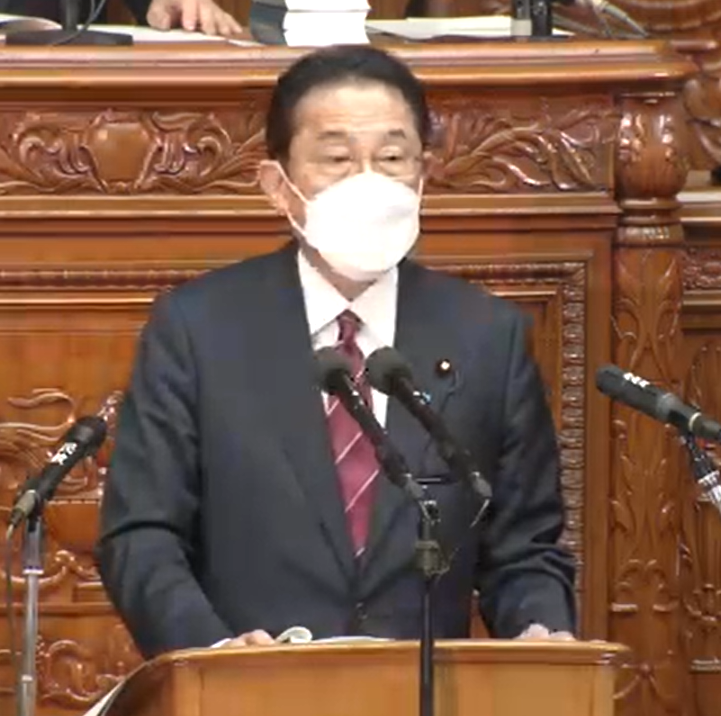

演説する岸田首相(衆院にて、インターネット中継)岸田文雄首相は12月6日、同日召集された臨時国会で演説を行った。10月の衆議院解散、総選挙を経て、新内閣発足後、初の所信表明となる。岸田首相は、新型コロナの感染状況が鎮静化している国内の現状に関して、「屋根を修理するならば日が照っているうちに限る」というケネディ元米国大統領の名言を引用し、先般決定した財政支出55.7兆円の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」をスピード感を持って推し進め、日本経済を回復軌道に乗せていく決意を表明。その上で、11月の新内閣発足に際し示した基本方針、(1)新型コロナウイルス対策、(2)新しい資本主義の実現、(3)国民を守り抜く外交・安全保障、(4)危機管理の徹底、(5)東日本大震災からの復興・国土強靭化――で取り組む施策について述べた。「新しい資本主義の実現」に向けては、「成長と分配の好循環」を標榜。成長戦略として、科学技術によるイノベーションを掲げ、大学改革・大学発のベンチャー創出、デジタル田園都市国家構想の具体化による地域活性化などに取り組むとした。気候変動問題については、「新たな市場を生む成長分野へと大きく変換していくもの」と強調。「2050年カーボンニュートラル」、2030年度の温室効果ガス46%排出削減の実現を目指し、「再生可能エネルギー最大限導入のための規制の見直し、クリーンエネルギー分野への大胆な投資を進める」と述べ、送配電網のバージョンアップ、蓄電池導入の拡大、火力発電のゼロエミッション化に向けたアンモニア・水素への燃料転換を図るとともに、技術・インフラを通じたアジアの脱炭素化にも貢献するとした。また、エネルギー政策に関して、「需給両面を一体的にとらえ、『クリーンエネルギー戦略』を進める」と明言。外交・安全保障の関連では、「核兵器のない世界に一歩でも近付くよう、核兵器国と非核兵器国との信頼と協力の上に現実的な取組を進めていく」と述べ、核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議で意義ある成果を出せるよう、米国を始めとする関係国と連携し積極的役割を果たしていくとした。東日本大震災からの復興に向けては、「地元の声に寄り添い、引き続き全力で取り組む」と強調。浜通り地域に整備する「国際教育研究拠点」構想に言及し、わが国の科学技術・産業競争力の強化にもつながるよう、政府一丸となって長期・安定的な運営の実現を図るとした。同拠点設立に関する法案は、次期通常国会への提出が予定されている。

06 Dec 2021

2712

福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水・処理水対策で顕著な功績をあげた協力企業(作業チーム)に対する感謝状が12月3日、福島県富岡町の交流施設「まなびの森」で石井正弘経済産業副大臣より授与された。〈経産省発表資料は こちら〉最も名誉な総理大臣感謝状は、1/2号機排気筒上部解体工事に携わったエイブルと司エンジニアリングによる作業チームに対し授与。解体工事前、高さが120m あった1/2号機排気筒は、損傷・破断が生じていたほか、事故発生時の原子炉格納容器からの排気の影響で高線量であったため、廃炉作業における大きなリスクとなっていた。同作業チームは、地元企業の技術力を結集し遠隔解体装置を開発。モックアップ試験を繰り返し、装置の有効性を実証した上で、2019年8月~20年5月に現場での作業を行い、高さ59mより上部を撤去。排気筒は高さが半分になり、倒壊や被ばくのリスクが大幅に低減したほか、地域での廃炉産業集積における先駆的役割を果たし、福島の復興でも顕著に貢献した。この他、経済産業大臣感謝状が、サイトバンカ建屋(高放射性固体廃棄物貯蔵設備建屋)止水対策工事で鹿島建設、富永工業、2号機タービン下がれき撤去工事で福島第一2号機燃料取出関連工事建築共同企業体、磯田建設機工、村上工業による作業チームに授与。同副大臣感謝状が、化学分析・放射能測定および海洋モニタリング・港湾内魚類試料採取の各業務で東京パワーテクノロジー、アセンド、吉辰工業による作業チームに授与された。福島第一原子力発電所の廃炉作業における優れた功績を称え啓発することを目的とした感謝状の授与は、直近では2019年に行われた。3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しの関連で、東芝他による作業チームが総理大臣感謝状を授与されている。

03 Dec 2021

3481

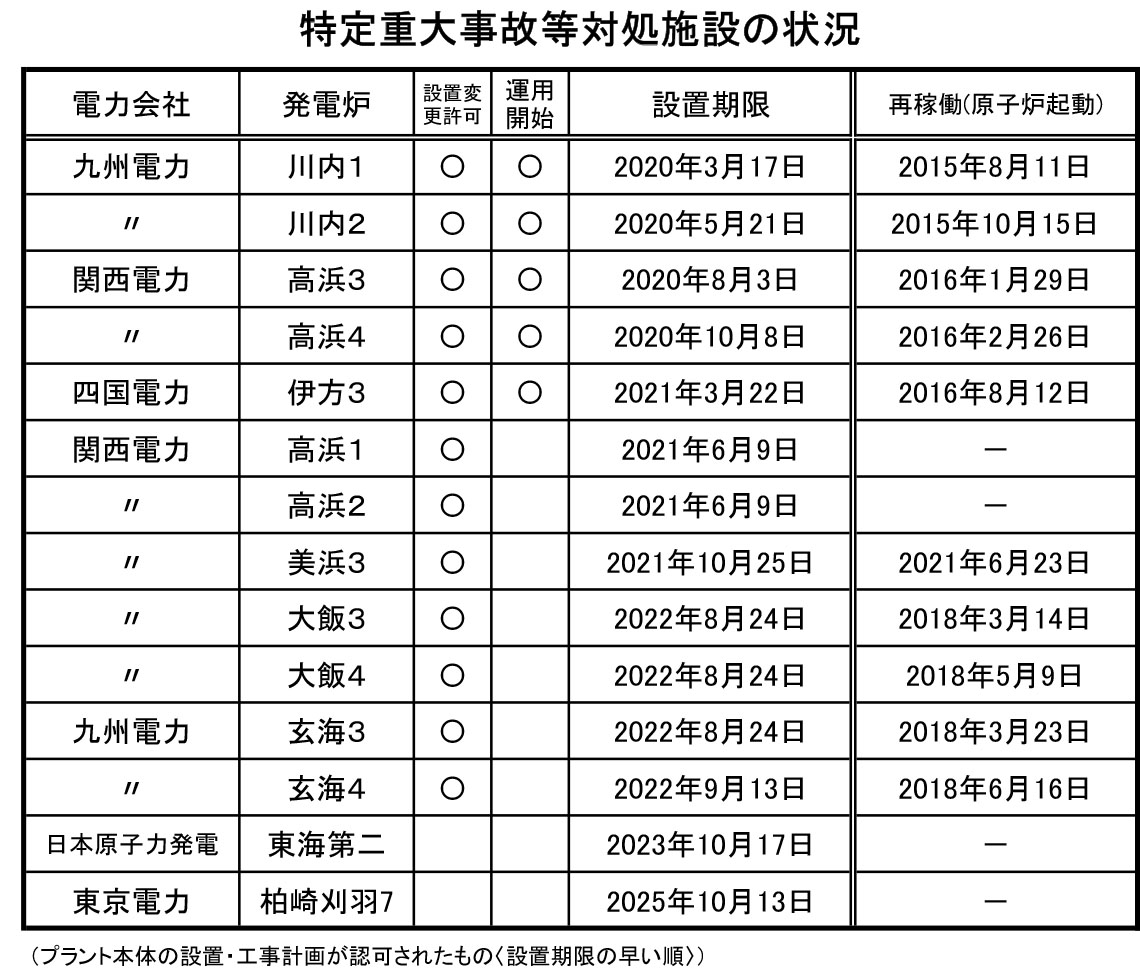

原子力規制委員会は12月1日、日本原子力発電の東海第二発電所のテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の設置に関し、「基準に適合している」とする審査書案を了承した。BWRでは初となる。同機は、2018年9月に新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可を、同年11月に60年までの運転期間延長認可をそれぞれ取得。プラント本体の設計・工事計画認可から5年間となる特重施設の設置期限は2023年10月だが、現在、安全性向上対策工事が2022年12月終了予定で進められており再稼働には至っていない。今回了承された審査書案は、原子力委員会および経済産業相の意見照会を経て正式決定となる運び。再稼働前に特重施設に係る原子炉設置変更許可が発出されるのは、国内初の40年超運転として今夏再稼働した関西電力美浜3号機に続き2例目となりそうだ。特重施設の運用を開始したプラントは現在、再稼働した10基中5基。直近では、12月2日に2年ぶりに原子炉を起動する四国電力伊方3号機で10月に運用が開始されている。

02 Dec 2021

7119

日本原子力研究開発機構は11月18日、都内のホールで報告会を開催(オンライン併用)。最近の研究成果の紹介に続き、「新原子力×無限大 我々はまだ原子力の可能性の一部しか利用していない」と題するトークセッションでは、宇宙開発分野での原子力技術に対する期待などが語られた。原子力機構の児玉敏雄理事長は、報告会の開催挨拶で、2022~28年度の7年間(法令で策定が求められる中長期目標の期間)に向け、「“新原子力”の実現に向けた挑戦」を標榜。「エネルギー分野以外への成果の応用を積極的に推進し、産業界への橋渡しを行う」とし、一例として、廃棄豚骨を原料とした高性能なストロンチウム吸着材の研究開発を紹介。ラーメン好きの研究者が豚骨の持つ金属吸着メカニズムに着目して取り組んだもので、身近な素材を利用し、食品廃棄物の減容はもとより、環境浄化や有用金属の回収にも応用できる可能性から注目を集めた。トークセッションには、山口彰氏(東京大学大学院工学系研究科教授、モデレーター)、神田玲子氏(量子科学技術研究開発機構放射線医学研究所副所長)、永松愛子氏(宇宙航空研究開発機構〈JAXA〉研究開発部門)、大井川宏之氏(原子力機構理事)が登壇。折しも報告会の翌日19日にJAXAは13年ぶりとなる宇宙飛行士の公募を発表しているが、国際宇宙探査に向けた宇宙放射線計測・遮蔽防護研究に取り組む永松氏はまず、9日に国際宇宙ステーションでの199日間の滞在を終えた星出彰彦宇宙飛行士の活躍を紹介。最近の宇宙開発の動きとして、7~9月に米国企業が高度100kmの弾道飛行による数分間の無重力体験ミッションや民間人だけの地球周回宇宙旅行に成功したことをあげ、「今年は民間宇宙旅行幕開けの年といえる」とした。「今後は100人単位で1週間程度での月旅行ミッションも計画されており、さらに多くの人が宇宙に行く可能性がある」と展望し、同氏は、より身近なものとなる宇宙放射線に関して、宇宙飛行士の網膜に荷電粒子が入り閃光を感じる「アイフラッシュ」現象、宇宙船の設計や搭載する機器・部品の放射線耐性評価が必須であることをあげ、「宇宙開発を前進させるために必ず克服しなければならない課題だ」と強調。小惑星探査機「はやぶさ2」(文科省発表資料より引用)原子力機構への期待として、永松氏は、大強度陽子加速器施設「J-PARC」の活用をあげた。同施設の物質・生命科学実験施設(MLF)では、2020年12月に小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから採取したサンプルの元素組成分析が行われている。同氏は、こうしたサンプルリターンのプロジェクトが、2024年度に打上げを予定するJAXAの火星衛星探査計画「MMX」以外にも、各国で計画されていることから、「宇宙開発において元素組成分析の需要はますます高まる」とした。また、放射線防護研究や放射線リスク認知調査に取り組む神田氏は、放射線治療の向上や理解促進に向けて、個々人の線量評価の精緻化を図るべく、原子力機構が加速器設計を機に開発した線量評価コード「PHITS」(Particle and Heavy Ion Transport code System)に関する協働に期待。「PHITS」は、航空機の運航管理における太陽フレアに伴う被ばく線量予測など、幅広い分野で用いられている。原子力機構理事として原子力科学研究部門や人材育成などを所掌する大井川氏は、「活かせる施設、技術はまだたくさんある」と述べ、研究成果の社会実装に向けて、他分野との交流を図る重要性を強調。山口氏は、「1955年に原子力基本法ができてから60数年。他の色々な技術も芽生えて60年というのはまだ発展途上の段階」と述べ、さらなる原子力のポテンシャル向上を期待しセッションを締めくくった。

01 Dec 2021

3291

資源エネルギー庁は11月26日、2020年度のエネルギー需給実績(速報)を発表した。それによると、2020年度の最終エネルギー消費は、前年度比6.6%減の12,089PJ(ペタジュール、ペタは10の15乗)となった。一次エネルギー国内供給は、前年度比6.1%減の17,964PJ。そのうち、化石燃料は7年連続で減少。再生可能エネルギーは8年連続で増加し続ける一方、原子力は2年連続で減少した。発電電力量は前年度比2.1%減の1兆13億kWh。再生可能エネルギー(水力を含む)が19.8%(前年度比1.7ポイント増)、原子力が3.9%(同2.4ポイント減)、火力(バイオマスを除く)が76.3%(同0.7ポイント減)を占め、非化石電源の割合は23.7%(同0.7ポイント減)となった。原子力の発電電力量は388億kWhで、前年度の638億kWhより大幅に下降。2020年度は、新たな再稼働プラントはなく、九州電力川内1・2号機のテロ対策となる「特定重大事故等対処施設」整備に伴う停止期間が生じた。また、エネルギー起源のCO2排出量は、前年度比6.0%減、2013年度比21.7%減の9.7億トン。東日本大震災後、2013年度には12.4億トンにまで達したが7年連続で減少し初めて10億トンを下回った。電力のCO2排出原単位(使用端)は、前年度比0.3%悪化し、0.48kg/kWhとなった。

29 Nov 2021

2611

原産協会の新井史朗理事長は11月26日、理事長会見を行い、6~7月に実施した「原子力発電に係る産業動向調査」(2020年度対象)の結果について説明した。原産協会が毎年実施している同調査は、今回、会員企業を含む原子力発電に係る産業の支出や売上げ、従事者を有する営利を目的とした企業325社を対象に調査票を送付し、249社から有効回答を得た。それによると、電気事業者の2020年度原子力関係支出高は、「機器・設備投資費」が大きく増加したことにより、前年度比4%増の2兆1,034億円で、2018年度以降、東日本大震災前の水準に戻りつつある状況。そのうち、新規制基準対応額は5,192億円と、全体の25%を占めており、新井理事長は、「新規制基準対応の支出額を除けば、電気事業者の原子力関係支出高は、震災直後からあまり増えていない」との見方を示した。また、鉱工業他の2020年度原子力関係売上高は、前年度比10%増の1兆8,692億円、原子力関係受注残高は同4%減の2兆803億円。電気事業者と鉱工業他を合わせた原子力関係従事者数は、同0.3%増の4万8,853人だった。原子力発電に係る産業の景況感に関しては、現在(2021年度)の景況感を「悪い」とする回答が前回から2ポイント減の76%、1年後(2022年度)の景況感が「悪くなる」とする回答は同5ポイント減の22%となり、若干の改善傾向がみられた。「2050年カーボンニュートラル」を目指す取組に関しては、41%が「取り組んでいる」と回答。そのメリットとしては、「企業の価値が高まることによる既存事業の拡大」(複数回答で78%)が最も多く、「新たなイノベーションの創出等、新規事業の創出」(同72%)、「就活生など、人材獲得への好影響」(同34%)がこれに次いだ。原子力発電に係る産業を維持するに当たっての課題としては、「政府による一貫した原子力政策の推進」(複数回答で76%)、「原子力に対する国民の信頼回復」(同63%)、「原子力発電所の早期再稼働と安定的な運転」(同61%)が多くあがった。「原子力に対する国民の信頼回復」との回答がこの数年で初めて6割台に上ったことに関し、新井理事長は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護事案の影響を示唆。一方で、今夏、美浜3号機が国内初の40年超運転を達成したことに触れ、「こうした実績を積み重ねていくことが信頼回復に向けて極めて重要」と強調した。この他、新井理事長は、11月22日に発出した理事長メッセージ「パリ協定の目標達成に期待される原子力発電」についても説明した。*「原子力発電に係る産業動向調査」報告書は、11月30日に原産協会ホームページに掲載予定です。

29 Nov 2021

2664

東京電力は11月25日、福島第一原子力発電所廃止措置の進捗状況を発表。1号機の燃料デブリ取り出しに向けて、潜水機能付ボート型ロボット(水中ROV)を投入した原子炉格納容器(PCV)内部調査を2022年1月中旬にも開始すべく準備を進めているとした。1号機のPCV内部調査は、2017年にも実施されており、自走式調査装置の投入によりPCV底部に堆積物を確認している。今後、堆積物回収など、工事計画の立案に向け、PCV内に水中ROVを投入しペデスタル(原子炉圧力容器下部)内外の調査を行う。2019年より着手されたアクセスルートとなるガイドパイプの設置作業も2021年10月14日に完了し、11月5日からは、作業エリアの養生、現場本部や遠隔操作室への機材設置などの準備作業が行われている。1号機炉内の状況(東京電力発表資料より引用)投入する水中ROVは、(1)ガイドリング(ケーブル絡まりを防止する通過用の輪っか)取り付け、(2)ペデスタル内外の詳細目視、(3)堆積物の厚さ測定、(4)堆積物のデブリ検知(核種分析/中性子束測定)、(5)堆積物のサンプリング、(6)堆積物の3Dマッピング――の各用途を持つ6種類。東京電力が発表した計画によると、PCV内部調査は来秋までにわたり、堆積物のサンプリングは6月以降、リスクの高いペデスタル内部の調査は「装置の残置もやむなし」で最後の工程となる。福島第一の燃料デブリ取り出しについては、2号機より着手することとなっており、現在、英国で開発された試験的取り出し装置(ロボットアーム)の性能確認・モックアップ試験が行われている。この他、3号機使用済燃料プールでは、7~10月に実施した水中カメラによる調査結果を踏まえ、11月中にもがれき撤去を開始し、2022年下期よりプール内に残された制御棒などの高線量機器類の取り出しに着手。10月に確認された陸側遮水壁(凍土壁)の温度上昇については、地中内に試験的に止水壁を設け地下水の流入を抑制するとしている。

26 Nov 2021

4027

長崎大学は福島県双葉町と包括連携協定を12月1日に締結する。締結式は長崎大学・河野茂学長、双葉町・伊澤史朗町長らの臨席のもと、東日本大震災・原子力災害伝承館(双葉町)で行われる予定。同学はこれまでも、川内村、富岡町、大熊町と包括連携協定を締結し、各町村内に設置したサテライトオフィスを拠点として住民に寄り添った復興支援活動を行ってきた。〈長崎大発表資料は こちら〉双葉町仮設庁舎起工式、鍬を持つのは西銘復興相(右)と内堀福島県知事(復興庁ホームページより引用)福島第一原子力発電所を立地する双葉町は、2020年3月に避難指示解除準備区域とJR常磐線双葉駅周辺の帰還困難区域の一部で避難指示が解除。来春の避難住民の帰還開始を目指し、2021年11月15日には町役場仮設庁舎の建設工事起工式が行われた。同町との連携協定締結について長崎大学が発表したところによると、「町は現在、本格復興のスタートを切るための基盤作りを進めており、その中でも放射線量の検査などによる安全・安心の担保が重要な課題」との現状。川内村、富岡町、大熊町での活動を通じて培った経験を活かし、専門的観点から町の復興と活性化に資するよう、緊密な連携・協力を図るとしている。今後、双葉町役場内にサテライトオフィスを設置し、(1)環境放射能評価や個人被ばく線量の測定を通じた外部被ばく線量の評価、(2)食品の放射性物質測定を通じた内部被ばく線量の評価、(3)健康相談や講演活動――などに取り組んでいく。避難指示区域概念図(2021年3月末時点、資源エネルギー庁発表資料より引用)現在、避難指示(帰還困難区域)が設定されているのは、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、南相馬市、飯舘村の7市町村。2020年3月以降、解除の動きはない。双葉町他の避難指示一部解除を前に都内で行われたシンポジウムの場で、伊澤町長は、他の自治体の状況から「避難指示解除が遅れるほど、帰還率が低くなっている」と懸念したことがある。福島の復興支援に主体的に取り組んできた長崎大学原爆後障害医療研究所の高村昇教授は、原子力産業新聞のインタビューで、川内村、富岡町、大熊町での活動経験を振り返り、「地域ごとに復興のフェーズが全然違う。その違いを尊重しながら支援活動を行うことが重要」と話している。

25 Nov 2021

2927

原子力委員会は11月22日、医療用ラジオアイソトープ(RI)の製造・利用推進に係る検討を開始した。同委員会では今夏以降、定例会の場で、RIを用いた核医学検査・治療に関する有識者ヒアリングを随時実施。「RIを用いた治療の普及を通じ、わが国の医療体制を充実し、国民の福祉向上に貢献することが重要」との考えから、専門部会による検討を進めオールジャパン体制での医療用RI供給確保の取組が進展するよう年度内を目途にアクションプランを策定することとなった。核医学治療のイメージ(核医学診療推進国民会議ホームページより引用)内閣府の調べによると、工業、医療・医学、農業など、多岐にわたる放射線利用の経済規模(2015年度)は、全体で4兆3,700億円にのぼり、特に医療・医学利用については10年間で30%増の伸びを見せるなど、高い経済効果が見込まれている。核医学治療は、対象となる腫瘍組織に集まりやすい性質を持つ化合物と、アルファ線やベータ線を放出するRIを組み合わせた医薬品を、経口や静脈注射により投与し、体内で放射線を直接照射して治療する方法で、近年治療実績の向上が目覚ましい。日本アイソトープ協会の調査報告書によると、2017年までの10年間で、核医学検査の件数に大きな変化がないのに対し、核医学治療の件数はおよそ2倍となっている。専門部会委員の日本アイソトープ協会医薬品部・北岡麻美氏は、22日の会合で、医療用RIの需給状況について説明。日本で流通する放射性医薬品の75%を占めるテクネチウム99m(原料となるモリブデン99を含む)は、海外のサプライチェーンを通じ100%を輸入に依存しているが、短半減期核種のため空輸を要することから、自然災害や国際情勢の影響を受けやすいほか、製造している多くの原子炉も老朽化が進んでおり、供給に不安が生じているとした。モリブデン99/テクネチウム99m の供給を巡っては、2009年のカナダ原子炉「NRU」の計画外停止に続き、2010年のアイスランド火山噴火に伴う航路一時停止が生じた際、内閣府で官民合同による検討が行われたことがある。国産化に向けては、2021年2月に運転を再開した日本原子力研究開発機構の研究炉「JRR-3」を用いることで、国内需要の20~30%を賄える見通し。北岡氏は、医療用RI確保の不安定さを懸念し、「国内製造が喫緊の課題」とした。地域分散型のRI製造拠点として、加速器の利用も期待されており、アイソトープ協会は11月10日に、理化学研究所仁科加速器科学研究センターとRI・放射線利用に関する連携協定を締結している。専門部会に出席した上坂充委員長は、(1)RI製造方法のベストミックス(研究炉/加速器)、(2)IAEA中心の国際連携、(3)完全国内サプライチェーンの構築――の観点から意見を表明。核医学治療用のアルファ線源として海外で多くの臨床試験が行われているアクチニウム225について、人形峠ウラン濃縮原型プラント(2021年1月に廃止措置計画認可)の鉱さいを利用した医薬品生成の構想を明らかにした。同氏は、9月のIAEA総会の機に開催した原子力委員会主催のサイドイベントで、アクチニウム225の研究・医療に係る国際的協力促進の必要性を訴えている。

24 Nov 2021

5358

政府の復興推進委員会(委員長=伊藤元重・学習院大学国際社会科学部教授)は11月18日、「創造的復興の中核拠点」として福島県浜通り地域への整備を検討している「国際教育研究拠点」について、具体的な研究内容案を示した。〈復興庁発表資料は こちら〉「国際教育研究拠点」は、新たな産業創出を目指す「福島イノベーション・コースト構想」とともに、浜通り地域の復興に向けて研究開発と人材育成の中核となる拠点を創設するもので、2020年12月に関係閣僚らからなる復興推進会議が報告書を取りまとめたのを受け、現在、年度内にも基本構想を策定すべく関係省庁や自治体などにより検討が進められている。既に県内に立地している研究施設とも一体的な運用を図りつつ、同拠点には、研究開発と人材育成の機能を持たせ、研究分野としては、(1)ロボット、(2)農林水産業、(3)エネルギー、(4)放射線科学、(5)原子力災害に関するデータや知見の集積・発信――を想定。政府全体の科学技術・イノベーション政策との整合性も図りつつ具体化していく。18日の委員会では、経済産業省、文部科学省、農林水産省がまとめた具体的研究内容のイメージを復興庁が整理。経産省は、CO2排出源のネガティブエミッション技術(炭素除去・植物固定など)の実証、ロボット・ドローン活用の高度化、空飛ぶクルマの開発、超大型X線CT装置による非破壊シミュレーションの他、IAEAと連携した廃炉研究者の育成などを提案。文科省からは、福島県立医科大学を軸とした次世代がん治療研究(RI医薬品開発)や、放射線医学人材育成などが提案された。

19 Nov 2021

3424

東京電力は11月17日、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の海洋放出に係る放射線影響評価について発表した。〈東京電力発表資料は こちら〉ALPS処理水の処分に関する政府基本方針の決定(2021年4月)を受け、同社は風評影響を最大限抑制するための対応を徹底すべく具体化を進めてきた設備の設計や運用など、検討状況について8月に公表。今回の評価で、放出を行った場合の人および環境への影響について、国際的に認知されたIAEA安全基準文書、ICRP勧告に従う評価手法を定め、評価を実施したところ、「線量限度や線量目標値、国際機関が提唱する生物種ごとに定められた値を大幅に下回り、人および環境への影響は極めて軽微である」ことを確認したとしている。評価は、実際のALPS処理水に基づくものに加え、「非常に保守的な評価」として、トリチウムの他、被ばくの影響が相対的に大きい核種だけが含まれるとした「仮想ALPS処理水」の2つのモデルを用い、環境中の拡散・移行については、米国で開発された領域海洋モデル「ROMS」(Regional Ocean Modeling System)を福島沖に適用し、発電所周辺南北約22.5km×東西約8.4kmの海域を最密約200mメッシュの高解像でシミュレーション。人の外部被ばくについては、「年間120日漁業に従事し、そのうち80日は漁網の近くで作業を行う」、「海岸に年間500時間滞在し96時間遊泳を行う」とし、内部被ばくについては、厚生労働省の国民健康・栄養調査報告を参照し、魚介類を平均的に摂取する人と多く摂取する人(平均+標準偏差×2)の2種類で評価。生物に関する評価として、ヒラメ、カレイ、ヒラツメガニ、ガザミ、ホンダワラ、アラメの各魚介・海藻類を選定。海洋における拡散シミュレーション結果で、現状の周辺海域の海水に含まれるトリチウム濃度(0.1~1ベクレル/ℓ)よりも濃度が高くなると評価された範囲は、発電所周辺の2~3kmの範囲に留まった。放出を行う海底トンネル(全長約1km)出口直上付近では拡散前、30ベクレル/ℓとなる箇所もあったが、その周辺で速やかに濃度が低下。30ベクレル/ℓは、 ICRP勧告に沿って定められた国内の規制基準(6万ベクレル/ℓ)やWHO飲料水ガイドライン(1万ベクレル/ℓ)を大幅に下回るレベルだ。人の被ばくについては、「仮想ALPS処理水」による非常に保守的な評価でも、一般の線量限度(年間1mSv)の約2,000分の1~約500分の1、自然放射線による被ばく(年間2.1 mSv)の約4,000分の1~約1,000分の1、魚介類についても、ICRPが提唱する誘導考慮参考レベル(生物種ごとに定められ、これを超える場合は影響を考慮する必要がある線量率レベル)の約130分の1~約120の1程度となっていた。福島第一を視察するIAEA関係者(測定・確認用設備となるK4タンク群、東京電力発表資料より引用)東京電力では今後、評価結果を取りまとめた報告書について、IAEAの専門家によるレビューや各方面からの意見などを通じ見直していくとしている。なお、12月にIAEAによるALPS処理水の海洋放出に係る安全性評価、国際専門家の観点による助言を目的としたレビューが予定されており、11月16日にはその準備に向けて評価派遣団による現地視察が行われた。

18 Nov 2021

3175

IAEA国際会議にメッセージを送る萩生田経産相(経産省発表資料より引用)萩生田光一経済産業相は11月10日、IAEAが福島第一原子力発電所事故発生から10年を機に開催した国際会議の中で、ビデオメッセージを通じ挨拶を述べた。〈経産省発表資料は こちら〉同国際会議は、11月8~12日にウィーンにてハイブリッド形式で開催され、事故発生後10年の間に各国・国際機関がとった行動に基づく教訓・経験を振り返り、今後の原子力安全のさらなる強化に向けた道筋を確認することを目的とし、日本の他、各国から規制当局を含む政府関係者、電気事業者らが参加。萩生田経産相は、「事故の教訓や経験を世界の原子力安全の専門家と共有し、今後の原子力安全の強化に活かしていくことはわが国の責務」との認識を改めて示した上で、福島第一原子力発電所のALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の処分に当たっては、日本政府が4月に発表した基本方針を踏まえ、高い透明性をもって対応するとともに、IAEAによる安全性に係るレビューを受け、その結果を幅広く発信していくとした。IAEA・グロッシー事務局長(IAEAホームページより引用)今回の国際会議は、折しも英国グラスゴーで開催されたCOP26の会期と重複したが、IAEAのR.M.グロッシー事務局長は、閉会に際し、「皆にとって安全な原子力発電は気候変動の解決策の一部となる」と強調した。IAEAによるALPS処理水の安全性レビューに関しては、9月にリディ・エヴラール事務次長らが来日し今後のスケジュールやレビュー項目について検討が始まったのに続き、現在、11月15~19日の日程で、12月の評価派遣団来日に向けて日本側関係者との準備会合、現地視察が行われているところだ。

16 Nov 2021

3136

【国内】▽4日 第1次岸田内閣発足、萩生田経産相ら就任▽6日 技術イノベーションによる気候変動対策について話し合うICEF開催、革新炉の社会需要も議論に(~7日)▽8日 岸田首相が所信表明、温暖化対策を成長につなげる「クリーンエネ戦略」策定も▽12日 自民党が総選挙に向け政権公約発表、SMRや核融合の開発も▽13日 日立が放射線測定事業他に係る会社分割・譲渡を発表▽14日 九州電力、川内1・2号機の40年超運転を見据え特別点検実施を発表▽17日 岸田首相が福島県訪問、福島第一も視察▽19日 原子力委が次期エネ基本計画に向け見解まとめる▽22日 第6次エネ基本計画が閣議決定▽23日 国内初の40年超運転となった関西電力美浜3号機が定期検査入り、特重施設期限を25日に控え▽23日 原産協会・関西原子力懇談会が学生対象の合同企業説明会「原子力産業セミナー2023」を東京で開催(30日には大阪で開催)▽26日 規制委が柏崎刈羽の核物質防護に係る事案で追加検査、関係者からの聴き取り他(~27日)▽26日 原電が敦賀2号機の地質調査データ書換えで規制委に改善方針示す▽26日 2020年に地層処分地選定に係る文献調査に応募した寿都町の片岡町長が再選▽28日 東京電力が福島第一凍土壁の温度上昇を発表、遮水性は継続されるも11月以降調査・補修へ 【海外】▽7日 スペインでアスコ1、2号機の運転期間を9~10年延長、それぞれ46年間と47年間に▽7日 英政府、発電部門の全面的な脱炭素化目標の達成スケジュールを2035年に15年前倒し▽7日 米エネ省、パロベルデ原子力発電所での水素製造実証プロジェクトに2,000万ドル提供▽12日 仏国とチェコ、EUのその他8か国とともに原子力発電所建設支援の共同宣言を主要メディアに掲載▽13日 IEAの最新「世界エネルギー見通し」、COP26向けに「ネットゼロのペース遅い」と警告▽13日 仏電力、ポーランドに2~3サイトで4~6基の欧州加圧水型炉(EPR)建設を提案▽14日 スロベニア唯一のクルスコ原子力発電所で運転期間の20年延長(合計60年間の運転)に向けたIAEA審査が完了▽19日 英国政府、2050年までのCO2排出量の実質ゼロ化に向け新たな戦略を策定▽19日 GEH社、カナダでBWRX-300の商業化を促進するためBWXTカナダ社と協力合意▽20日 ウクライナ、年末から来年にかけフメルニツキ4号機などでWH社製AP1000の建設を開始▽21日 米サザン社、ボーグル3、4号機のさらなる安全性確保で、運開スケジュールを2022年第3四半期と2023年第2四半期に再延期▽21日 ロシアTVEL社、極東サハ自治共和国内で建設する陸上SMR用の試験用燃料集合体を製造▽26日 英国政府、原子炉の新設を支援する「規制資産ベース(RAB)モデル」の導入目指し「原子力資金調達法案」を立案▽26日 オラノ社の依頼でコンサルティング企業が実施した仏国の世論調査で国民の原子力支持率が増加▽27日 英国政府、今後4年間の歳出計画案でサイズウェルC原子力発電所計画に最大17億ポンドの予算措置▽29日 トルコの規制当局、アックユ原子力発電会社に4号機の建設許可を発給 【国内の原子力発電運転実績】・過去のデータは こちら

15 Nov 2021

3127

会見を行う萩生田経産相11月10日の第2次岸田内閣発足に伴い再任となった萩生田光一経済産業相は12日、閣議後記者会見を行い、改めて「職責をしっかり果たしていきたい」と抱負を述べた。閉幕が近づくCOP26(10月31日~11月12日、英国グラスゴー)に関して、萩生田大臣は、「世界にとって喫緊の課題である気候変動問題について、各国の連携を通じ前進を図る上で重要な機会」と強調。その上で、「2050年カーボンニュートラル」や「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減」との目標に加え、「パリ協定の目標達成に向け世界全体で脱炭素化を進めていくことが必要」との考えから表明した5年間で最大100億ドルの国際的支援、アジアを中心とした脱炭素社会構築について、「多くの国から賛同と歓迎の意が表され、日本の存在感を示すことができた」との認識を示した。また、英国他の主導により自動車・エネルギー分野で様々な有志連合が立ち上がっていることに関しては、「エネルギーを巡る状況は各国で千差万別。各国ともそれぞれの事情を踏まえ対応している。脱炭素社会の実現に向けては様々な道筋があり、特定の手法に限定するのではなく、各国の事情を踏まえた包括的な脱炭素化の方策をとることが、世界全体の実効的な気候変動対策にとって重要」と強調。自国のエネルギー事情について適切に世界に対し発信していく必要性を示唆した。

12 Nov 2021

2772

2021年度の「グッドデザイン賞」(主催=日本デザイン振興会)の各賞が11月2日までに発表された。今回、富士フイルムの移動型X線透視撮影装置「FUJIFILM DR CALNEO CROSS」(10月より販売開始)を含め、5件が大賞(内閣総理大臣賞)の候補となり、東京ミッドタウン(東京都港区)での一般公開を経て、11月2日に審査委員、来場者らによる投票の集計を実施。「FUJIFILM DR CALNEO CROSS」は大賞を逃したが、ケーブルレス化による操作性の向上などが高く評価され、審査委員は「医療の向上と効率化が高いレベルで実現している」と絶賛している。「FUJIFILM DR CALNEO CROSS」は、外科手術時にX線動画と静止画の撮影が1台で対応可能な軽量X線透視診断装置で、患者の身体的負担軽減を目的に、大きく切開せずX線透視撮影で体内を確認しながら施術する低侵襲な手術のニーズに応えたもの。富士フイルムでは、限られたスペースでの自在な取り回し、床を這うケーブル類の削減、感染防止管理のしやすさにも対応すべく、同社のX線画像診断装置「CALNEO Flow」を受像部に採用し、理想のシステム実現に向け開発に取り組んだ。富士フイルムの製品は、医療分野以外も、一般向けのデジタルカメラ・レンズや双眼鏡、写真用フイルム製造の実績を活かした銀系材料配合のスプレー型除菌剤など、毎年数多くが「グッドデザイン賞」に選ばれており、2021年度も計34件の受賞をあげている。大賞はオリィ研究所による「遠隔就労・来店が可能な『分身ロボットカフェ DAWN ver.ベータ』と分身ロボット OriHime」が受賞。「FUJIFILM DR CALNEO CROSS」を含め大賞に選ばれなかったファイナリスト4件は、他の優秀な製品・取組15件とともに、金賞(経済産業大臣賞)を受賞している。

11 Nov 2021

3057