IAEAは6月22日、日本原子力研究開発機構のバックエンド対策に関する国際的レビュー「ARTEMIS」(4月12~22日)の結果を公表した。原子力機構が2018年に策定した79施設の廃止措置、廃棄物処理・処分、核燃料物質の管理、これらに要する費用などを取りまとめた「バックエンドロードマップ」に対し評価が行われたもの。それによると、「原子力機構は将来にわたる廃止措置の方向性を確立するとともに、直面する課題もはっきり示したロードマップを作成した」などと評価した上で、さらなる改善に向けた助言を示している。「ARTEMIS」はIAEAが加盟国からの要請に基づき原子力施設の廃止措置にフォーカスしたレビューを実施する専門家チーム。核燃料サイクルの技術開発に貢献した東海再処理施設は廃止措置に約70年を要するなど、原子力機構のバックエンド対策は長期に及び、全体の費用は約1.9兆円と試算されている。現在、同機構において、東海再処理施設、高速増殖原型炉「もんじゅ」、新型転換炉「ふげん」の3つの主要施設に廃止措置プロジェクトが集中している状況下、「ARTEMIS」チームは、廃止措置戦略全体でリスク軽減や費用削減に向けた優先順位付けが図られていることを確認。一方で、放射性廃棄物管理の計画に関して、事業に遅れが生じた場合の貯蔵施設不足を課題として指摘し、「処分施設の利用可能性と廃棄物貯蔵管理能力を合わせて評価した明確な戦略を示すべき」と助言した。また、今回のレビュー結果では優良事例として、様々な炉型の原子炉を立地する福井県の強みを活かし地元産業の廃止措置に関する技術を支援する「ふくいスマートデコミッショニング技術実証拠点」(スマデコ、敦賀市)を評価。スマデコでは、「廃止措置解体技術検証」、「レーザー加工高度化」、「廃止措置モックアップ試験」の3つの試験・訓練フィールド、企業交流スペースを整備しており、熟練者の「勘」を再現するロボット制御システムの開発などが成果をあげている。

24 Jun 2021

3072

原子力規制委員会は6月23日の定例会合で、中国電力島根原子力発電所2号機(BWR、82.0万kW)が新規制基準に「適合している」とする審査書案(概要版は こちら)を了承した。今後、原子力委員会と経済産業相への意見照会、パブリックコメントを経て正式決定となる運び。本件は2013年12月に東北電力女川原子力発電所2号機(2020年2月に原子炉設置変更許可)とほぼ同時期に新規制基準適合性に係る審査が申請され、サイト特性の自然災害に対する評価見直しなども経て、審査の最終段階では耐津波対策が主な焦点となっていた。島根2号機の審査は、廃止措置が進められている1号機、建設中の3号機の原子炉には燃料が装荷されない状態を前提としている。定例会合では原子力規制庁が審査の経緯を説明。自然ハザードに関して、中国電力は、規制委員会の指摘を踏まえ、発電所から約2kmの距離にあり地震動評価に与える影響が大きいとされる「宍道断層」の長さを約22 km から約39kmに、津波による漂流物衝突については航行の不確かさを考慮し総トン数19トンの漁船を想定(通常は5トン程度を想定)。さらに、火山の影響については、発電所から南西方向約80kmの距離にある「三瓶山」に関し、文献や風向を考慮したシミュレーションに基づく保守的な検討を追加実施した上で、噴火による降灰層厚を56cmと評価しており、審査では、各々の評価、それを踏まえた設計方針の妥当性を確認したとしている。また、中国電力は、機器・配管系の耐震補強で、従来型の支持構造物に加え、国内の原子力発電所では実績のない制振装置「三軸粘性ダンパ」を適用。審査では、加振試験結果との整合性などから、適切な設計手法であることを確認したとしている。同日の会合では、この他、日本原燃の六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターに関し、3号埋設施設(最大42,240㎥、200リットルドラム缶211,200本相当)の増設などを行う事業変更許可について、妥当とする審査書案も了承した。会見を行う更田委員長(インターネット中継)更田豊志委員長は、定例会合終了後の記者会見で、申請から約7年半を要した島根2号機に係る審査書案の取りまとめを受け、「他の発電所の審査とも並行した関係でこれだけの期間となったと考えている」などと述べ、特に自然ハザードとそれに対する設計方針に関して慎重な審査を行った経緯を振り返った。また、同日に関西電力美浜発電所3号機が国内初の40年超運転に向け原子炉を起動したことに関して、「緊張感をもって運転に当たって欲しい」と、長期停止を踏まえた現場士気の維持・高揚の重要性を改めて強調。今後、同高浜1、2号機の40年超運転も予定されており、原子力発電プラントの運転期間延長に関心が集まっているが、更田委員長は、「高経年化にとらわれ過ぎることが、逆に『新しいプラントならば安心』という慢心につながりかねない」との危惧を示した。

23 Jun 2021

2480

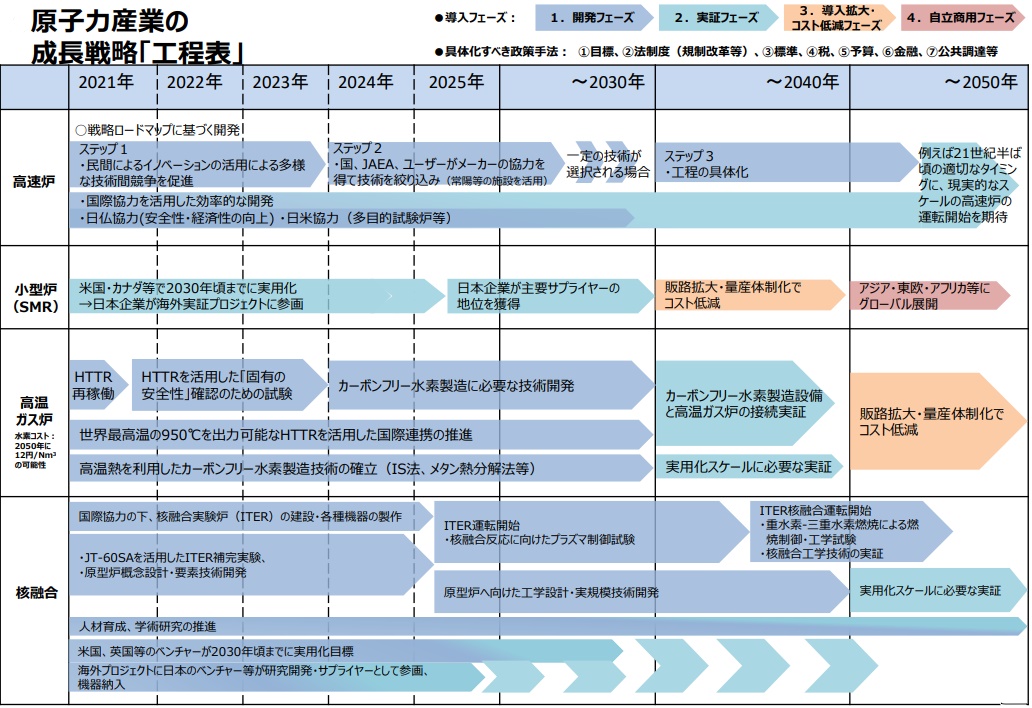

経済産業省は6月18日、新たな「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定。2020年12月に「経済と環境の好循環」につなげるための産業政策として関係省庁との連携により策定された同戦略だが、このほど脱炭素効果以外の国民生活へのメリットについて深掘りするなど、さらなる具体化を図ったもので、同日閣議決定の「成長戦略実行計画」にも盛り込まれている。新グリーン成長戦略では、14の重要産業分野(洋上風力・太陽光・地熱、水素・燃料アンモニア、次世代熱エネルギー、原子力、自動車・蓄電池、半導体・情報通信、船舶、物流・人流・土木インフラ、食料・農林水産、航空機、カーボンリサイクル・マテリアル、住宅・建築物・次世代電力マネジメント、資源循環、ライフスタイル)ごとに2050年までの工程表を再整理。原子力産業では、目標として(1)国際連携を活用した高速炉開発の着実な推進(新たに追加)、(2)2030年までに国際連携による小型モジュール炉(SMR)技術の実証、(3)2030年までに高温ガス炉による水素製造に係る要素技術の確立、(4)ITER計画等の国際連携を通じた核融合研究開発の着実な推進――を掲げている。国民生活へのメリットとしては、研究炉を利用した医療用放射性同位体の製造による先進的がん治療への貢献を例示。経産省では新戦略の策定に際し、2020年末に民間企業、大学、研究機関、行政庁の若手有志(平均年齢30歳)からなるワーキンググループを設け5回にわたり議論。2050年に指導的立場で活躍する人たちの意見として、「2050年カーボンニュートラル」実現の取組が短期的にコスト負担ととられぬよう未来に残す総資産を測る指標「GDS」(国内総持続可能性、Gross Domestic Sustainability)の政策導入を検討すべきといったWG提言も今回のグリーン成長戦略に記載された。会見を行う梶山経産相梶山弘志経産相は22日の閣議後記者会見で、「『2050年は遠い先の将来ではなく近い将来』との認識のもと、関係省庁と連携しグリーン成長戦略をしっかりと実行していきたい」と述べている。

22 Jun 2021

7568

資源エネルギー庁は6月21日、「福井県・原子力発電所の立地地域の将来像に関する共創会議」の初会合を若狭湾エネルギー研究センター(敦賀市)で行った。〈配布資料は こちら〉福井県内では関西電力美浜3号機など、国内初の40年超運転が近く開始するところだが、原子力の長期的利用に向けて、運転終了後も見据えながら持続的な地域の発展を実現すべく、「立地地域の将来像」について議論する場として立ち上げられたもの。メンバーは、杉本達治・福井県知事始め、原子力発電所を有する敦賀市、美浜町、おおい町、高浜町の各首長ら立地自治体代表の他、関係行政機関の幹部、関西電力、北陸電力、日本原子力発電の各社社長、および有識者で構成。同会議では、各自治体の地域振興計画なども踏まえ、20~30年後を見据えた地域産業・くらしの「将来像」や、その実現に向けた国・事業者による対応のあり方を「将来像に関する基本方針」として、また、必要となる国の施策や事業者による地域共生の取組内容・スケジュールを工程表として、それぞれ取りまとめた上で、毎年フォローアップを実施する。今後、実務担当者レベルのワーキンググループも通じて検討を進め、今秋までを目途に具体的アウトプットを目指す。現在エネルギー基本計画見直しに係る検討が佳境の総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会でも、「中長期的な立地地域の持続的発展」が原子力政策の課題の一つとして掲げられており、梶山弘志経済産業相は、4月末に行われた杉本知事との会談の中で、地域振興の取組について次期基本計画にも着実に反映していく考えを示している。資源エネルギー庁・保坂長官共創会議開始に際し挨拶に立った保坂伸・資源エネルギー庁長官は、多くの原子力施設を立地する福井県嶺南地域のエネルギー政策における重要性を、「国の電力安定供給を支える基盤としての役割を果たしている」と強調。その上で、(1)福島第一原子力発電所事故による国民不安が高まる一方でさらなる脱炭素化の取組が求められており将来の原子力政策の明確化が重要、(2)初の40年超運転開始・再稼働の停滞・廃炉の進展といった地域ごとの状況が複雑化している、(3)少子高齢化の進行からもより難しい行政運営が迫られている――などと、地域から寄せられる要望・課題を示した。こうした立地地域を巡る状況下、エネルギー政策を担う立場として、「地域の声をしっかりと受け止め、目指すべき将来像について皆様と一緒に悩みながら構造作りをサポートしていく」と表明。自治体・国・事業者が共同で立地地域の発展について総合的検討を行う取組は初めてとみられるが、保坂長官は、「新たな『福井モデル』を創り全国に発信していく」と述べ、今後の議論を通じ有効な成果が得られることを期待した。福井県・杉本知事また、杉本知事は、次期エネルギー基本計画策定や「2050年カーボンニュートラル」実現に係る議論が進む中、原子力政策の方向性が明確化されるよう改めて要望。その上で、共創会議における議論の方向性として、(1)原子力研究開発・人材育成、(2)エネルギーの多元化、(3)地域産業の複線化――をあげた。同氏は福井県が2020年3月に策定したエネルギー(Energy)をキーワードとする「嶺南Eコースト計画」を中心に意見を述べ、原子力の長期的利用に向けた今後の研究開発・人材育成に関し「安全性をいかに高めていくか」との視点の重要性を強調。また、エネルギー多元化の関連では、県の物流上の利便性や大地震のリスクに係る優位性をあげた上で、水素サプライチェーン拠点としての可能性を述べた。さらに、将来の北陸新幹線延伸計画から、関西・中京都市圏との近接をとらえた新産業創出や観光振興も展望。共創会議が設けられた先行地域として、「全国の原子力立地地域のモデルケースとなるよう国も最善を尽くして欲しい」と訴えた。この他、各自治体の地域戦略として、敦賀市の渕上隆信市長は敦賀港を拠点とした広域的経済圏形成を目指す「ハーモニアポリス構想」を、おおい町の中塚寛町長と高浜町の野瀬豊町長は、町の人口減少に伴う影響を懸念し「ポストコロナ」を見据えた子育て世代の移住・定住構想や海を資源とした町おこし戦略などを紹介した。関西電力・森本社長また、関西電力の森本孝社長は、現在原子炉起動に向け作業を進めている美浜3号機の運転について、「引き続き安全最優先で取り組んでいく」と改めて表明。今後の共創会議での議論に際し、「地域の皆様の声をしっかりと聴き、数十年後の姿を思い描きながら持続的な地域の発展に向け主体的かつ積極的に取り組んでいく」と述べた。※写真は、いずれもインターネット中継より撮影。

21 Jun 2021

4206

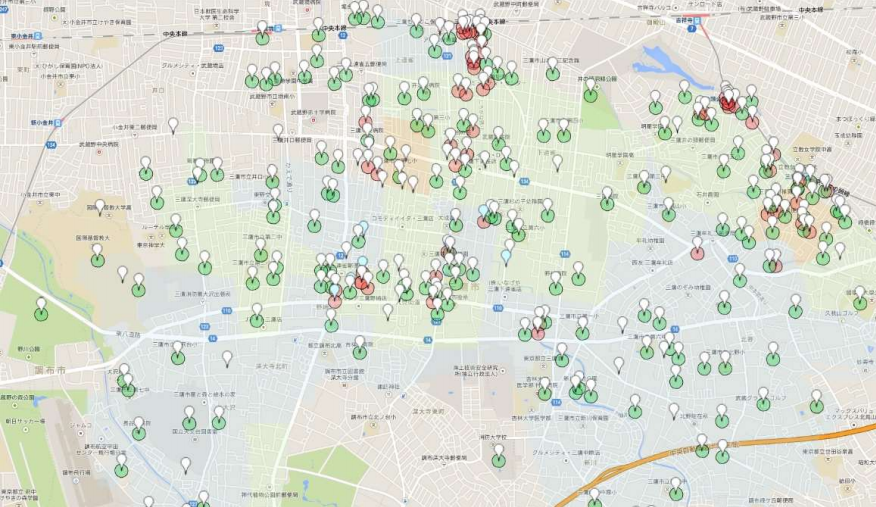

モバイルゲームアプリ「ポケモン GO」にも用いられたAR(拡張現実)技術による災害情報の活用支援について、電気通信大学大学院情報理工学研究科教授の山本佳世子氏が6月15日の原子力委員会定例会で説明。原子力災害への適用の可能性なども含め意見が交わされた。最近流行した「ポケモン GO」はスマートフォン端末を持つ利用者が現在位置情報をGPSで取得し付近に設定されたコンテンツ(キャラクター)を画面表示・獲得する「位置認識型AR」を用いたものだが、山本氏は、こうしたナビゲーションシステムの「平常時から災害発生時まで」継続した利用により有効な災害情報提供を図ることに着目。SNSも活用した「ソーシャル・センサ」として、行政や専門家による災害情報に加え、地域住民が投稿する経験知・生活知に基づく災害情報も収集・蓄積させ、平常時は防災意識の高揚、災害発生時には避難行動や帰宅困難者への支援などを図り、災害対策の拡充に役立てようというもの。災害発生時の住民らによる投稿情報を自動分類し地図上に表示するシステムについて、山本氏は、電気通信大地元の東京都三鷹市での実証結果を披露。同市は東京郊外の商業施設や住宅が集中する地域だが、ツイッターからも投稿された危険性・安全性に関する情報、給水・備蓄拠点などを地図上に図示しながら、平常時から、避難経路図・安全マップの作成、防災訓練・教育にも活用できるとした。近隣には深大寺・神代植物公園(調布市)などの名所もあり、平常時には観光情報の提供として、災害発生時には観光客も含めた避難活動支援に資するといった応用が考えられ、山本氏は、「平常時から使い慣れたシステムを災害発生時にも継続的に利用する」有効性を強調。同氏は、この他、各種仮想空間技術を統合しInstagramやYouTube他とも連携した「時空間情報システム」の開発についても紹介。2018年夏の西日本豪雨時における投稿画像のマッピングを示した上で、災害発生時における位置情報の重要性を説いた。原子力施設の立地地域には気比松原(敦賀市)や金華山(石巻市)などの観光スポットもあり、原子力災害発生時における観光客の避難対応も課題だ。委員からは、AR技術の原子力災害への適用も含めた社会実装の見通しの他、デマ・フェイクニュースや「情報弱者」への対応、若手への啓発、風評被害を発生させる懸念などについて質問があり、山本氏は、海外山林火災での事例に触れるとともに、現在関連学会とも連携しながら適切な運用方法について模索しているとした。

18 Jun 2021

3146

原子力学会・中島会長(原子力学会ホームページより引用)日本原子力学会は6月12日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関するオンラインセミナーを開催した。4月に「海洋放出を選択する」との政府による基本方針が決定されたのを受け、同学会は6月7日、「廃炉の円滑な遂行と地元産業の再生・コミュニティの復興」の総合的推進を妨げない考えから、科学的・技術的に実行可能でリスクの少ない選択肢として、できるだけ速やかな実施を提言する見解を発表。今回のセミナーは、見解を踏まえ、福島復興・廃炉推進に向けた36学協会連携の連絡会「ANFURD」との共催で行われたもの。処理水中のトリチウム濃度希釈のイメージ(資源エネルギー庁発表資料より引用)処理水の取扱いに関する政府の基本方針については、資源エネルギー庁原子力発電所事故収束対応室長の奥田修司氏が説明を行った。これを受け、原子力学会会長の中島健氏は、2年後を目途に開始される海洋放出に関し、処理水中に含まれるトリチウムの希釈濃度(WHO飲料水基準の約7分の1)と管理目標値(年間22兆ベクレル)を踏まえ、「完了まで40年程度はかかる」見通しから、今後の廃炉戦略構築に向けて課題となることを示唆。「ANFURD」では放射線被ばく・健康影響に係るリスクコミュニケーションなど、情報発信活動に取り組んでいるが、同氏は、地域社会の理解・合意形成の重要性を改めて強調する一方で、「風評被害について発信すること自体が却って風評被害の発端となっているのでは」とも懸念した。その上で、アカデミアの立場から、今後も原子力・放射線分野だけに留まらず、社会科学の専門家からも知見を受けるとともに、海外の学会とも連携しながら国・東京電力の取組を支援していく考えを述べた。また、トリチウムの海洋拡散予測について、日本原子力研究開発機構システム計算科学センター副センター長の町田昌彦氏が研究成果を説明した。数理科学が専門の同氏は、自然発生、核実験、原子力施設に由来するトリチウムの沿岸/沖合での存在量を「ボロノイ分割法」と呼ばれる手法で調査・分析した評価結果を披露。同氏は、海洋放出の管理目標値(年間22兆ベクレル)は、調査で設定した一定のエリアの沖合における平均存在量(250兆ベクレル)の11分の1に過ぎず、「放出による福島沖合への影響は僅か」であることを説いた。加えて、過去には核実験に伴いトリチウムの存在量が基本方針に示す管理目標値を遥かに上回る時期もあったとしている。風評被害対策については、社会学の立場から筑波大学社会学類准教授の五十嵐泰正氏が調査データや取材経験に基づき問題点を指摘した。同氏はまず、消費者庁が毎年実施する「風評被害に関する消費者意識の実態調査」結果を示し、福島県産品への忌避傾向が年々下がっている状況下、出荷制限体制・検査実施に係る認知度が最近1年間で大きく下落しているとして、「コロナの影響もあるが関心低下が極めて顕著に進んでおり、科学的な説明・啓発も時期を追うごとに効果が限定的になる」などと懸念。さらに、他の調査結果から、処理水が海洋放出された場合の福島県産海産物に対する購入の忌避傾向に関し、「2018年時点の2倍以下で、事故直後よりは低い」とした上で、いわゆる「買い控え」が長期化・固定化する市場的要因として、(1)取引順位の低下(代替産地の台頭)、(2)流通のスイッチングコスト(仕入産地を変える際のバイヤー交渉)、(3)関連業者の廃業、(4)過剰な忖度(取引先・贈答先に対するネガティブ評価)――をあげた。流通量が低迷する懸念に関しては、都内大手スーパーによる福島県産品販売促進イベントでの「売れ行きは良好でリピーターも多いが、十分な供給量がなく安定して売り場を作れず、取組店舗を増やせない」といった現場の声を例示。五十嵐氏は、「販路を絶対に閉ざさない」覚悟で、適切な供給量を維持し消費者に近いところからコミュニケーション促進を図っていく必要性を強調した。

16 Jun 2021

2961

英国大使館・国際通商省(DIT)主催による「日英原子力産業フォーラム」(日本原子力産業協会、英国原子力産業協会他後援)が6月10日、オンラインで開催。原子力施設における廃止措置の進展を中心に日英双方から報告を受け、バックエンドの共通課題に対し両国間の協力関係を深めていく意義を確認した。開会挨拶に立つロングボトム英国大使開会に際し挨拶に立ったジュリア・ロングボトム駐日英国大使は、「日英間では60年以上にわたる非常に緊密な原子力分野の協力関係があり、これまで大きなメリットをもたらしてきた」とした上で、現在日本のエネルギー分野で政策課題となっている福島第一原子力発電所の廃炉や「2050年カーボンニュートラル」実現に向けても、一層協力関係が進展するよう有意義な議論を期待した。フォーラムではまず、英国のビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)と日本の経済産業省より、自国のエネルギー政策が説明され、日英それぞれ「2050年カーボンニュートラル」(ネットゼロ排出)における原子力の果たす役割を強調。BEISからは、「11月に英国グラスゴーで行われるCOP26に向けて、エネルギー部門の脱炭素化を進める世界的なすう勢を継続させていく。その中で原子力は重要な役割を果たす」として、2020年11月にジョンソン首相が公表した「グリーン産業革命に向けた10ポイントプラン」で掲げる原子力関連の施策が紹介された。小型モジュール炉(SMR)や革新モジュール炉(AMR)の開発、「英国では1世紀ぶりの新設」とされるヒンクリー・ポイントC発電所(2基)の建設推進に向け、雇用の確保実現も含めた法整備・予算措置を図っていくとした。また、経産省からは2020年12月策定の「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が紹介された。SMR、高温ガス炉、核融合など、原子力技術イノベーションの加速化に向けたロードマップを披露し、高温ガス炉については日本原子力研究開発機構「HTTR」の今夏再稼働の見通しとともに大量かつ安価なカーボンフリー水素製造への可能性を、核融合については新たに京都フュージョニアリングが研究開発に参入したことなどをあげた上で、「国際協力が成功のカギ」と強調。NDA・シンパー氏NDF・山名氏廃止措置に関しては、英国原子力廃止措置機関(NDA)チーフサイエンティストのエイドリアン・シンパー氏と原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)理事長の山名元氏が対談。両者ともに原子力開発黎明期から長く続く日英間の原子力協力を振り返った上で、山名氏は、「福島第一原子力発電所の廃炉は日本にとって重要な課題」として、今後の燃料デブリ取り出しを見据えた遠隔技術分野での協力関係深化に期待を寄せた。その上で、「廃炉は地域の皆様の理解がなければなし得ない」として、正確な情報発信の重要性を強調。対して、複数の原子力施設の廃止措置が進められているセラフィールドサイトの取組状況を説明したシンパー氏は、周辺住民との信頼関係構築について、「常に正直でフランクであること。『事故は起きない』という説明の仕方ではいけない。トラブル情報も隠さず共有することで信頼が築かれていく」と述べた。山名氏は、NDFが実施する地元住民との意見交換について触れ、その中の学生対話セッションの経験から「若い人たちからの廃炉に対する前向きの声が理解促進にも通じている」などと説明。さらに、同氏は、今後も英国から理解活動の手法・経験を学ぶ姿勢を示すとともに、廃炉に関するビジネスチャンスの拡大、国際的な安全標準の必要性にも言及した。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

14 Jun 2021

3088

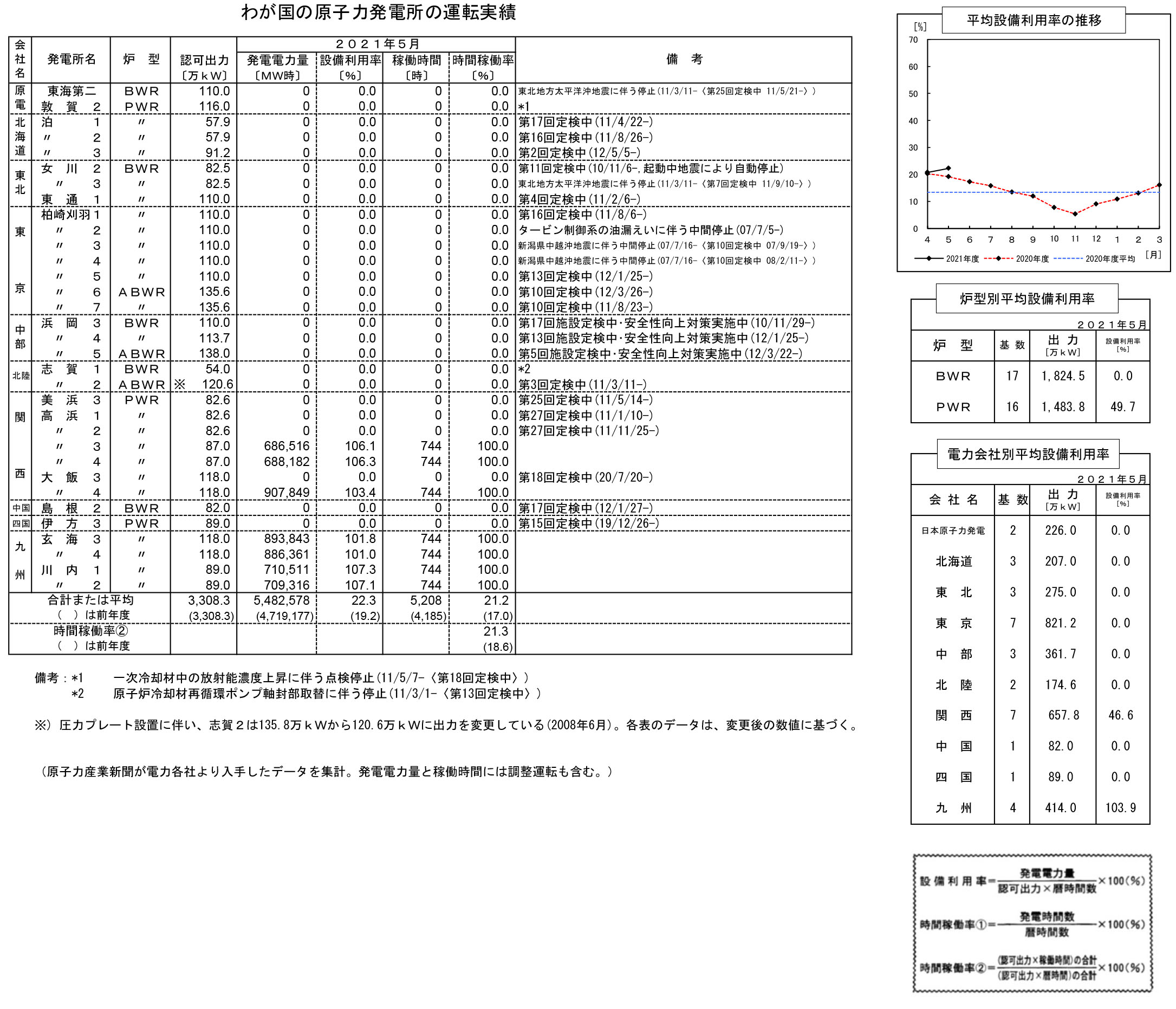

【国内】▽12日 関西電力が美浜3号機など40年超プラント3基の運転方針を発表▽13日 総合エネ調が「2050年カーボンニュートラル」を見据えたエネルギーミックスに関するシナリオ分析で議論を開始▽14日 原子力学会が福島第一原子力発電所事故調査で「10年目のフォローアップ」を発表▽18日 外務省が国際機関の邦人増強に向けIAEAと共催で初のオンラインWS開催(~20日)▽20日 G7気候・環境相会合がテレビ会議で開催、梶山経産相「あらゆるエネルギー源、技術」をバランスよく活用する重要性に言及(~21日)▽23日 環境省が福島の除染に伴う土壌再生利用・中間貯蔵の理解に向け「対話フォーラム」を都内で開催▽25日 総合エネ調が今夏・今冬の電力需給対策につき議論、高経年火力の維持が課題に▽25日 経産相と原子力事業者による「使用済燃料対策推進協議会」が開催、核燃料サイクルの進展を見据え▽25日 小泉環境相が女川を対象に原子力総合防災訓練の今年度実施(昨年度は見送り)を発表▽27日 IHIが米ニュースケール社SMR事業への参画を表明▽27日 東京電力が福島第一処理水の海洋放出実施に向け、測定・評価用「サンプルタンク群」の整備計画を発表▽28日 東大宇宙線研「ハイパーカミオカンデ」(岐阜県)着工記念式典が開催、2027年の実験開始を目指す▽31日 福島第一処理水取扱いに係る基本方針決定を受け政府WGが福島で初会合開催、漁連他から意見を聴取 【海外】▽ 4日 米規制委、サリー発電所の2基でそれぞれ80年間、2回目の運転期間延長を承認▽5日 OECD/NEAがTMI、チェルノブイリ、福島第一の3つの原子力発電所における過酷事故後の長期管理と対応行動で報告書を公表▽6日 米TVA、ケイロス社製の先進的原子炉「フッ化物塩冷却高温炉(FHR)」の実証炉建設支援を公表 ▽7日 フィンランドで使用済燃料最終処分場を建設中のポシバ社が、処分用坑道の掘削を開始▽ 11日 中国で50基目の商業炉、田湾6号機を初めて送電網に接続▽ 11日 英政府がSMRを含む先進的原子炉設計を設計認証審査の対象に、申請ガイダンスを公表▽ 12日 ポーランド政府と国立原研のHTGRが基本設計開発段階に▽ 17日 英ロールス・ロイス社、今秋の設計審査開始に向け同社製SMRの出力を47万kWに増強▽ 17日 2021年10月に初併入予定の オルキルオト3号機、建設プロジェクトの完了条件で事業者と工事を請け負った企業連合が合意▽19日 中国でロシア企業が建設する田湾7、8号機と徐大堡3、4号機で起工式を開催▽19日 米エネ省、先進的原子炉から出る使用済燃料の削減プログラムに4,000万ドル拠出と発表▽ 20日 カナダ安全委が実施中の米社製SMRの許認可手続きが技術審査段階に▽20日 IAEAが「原子力と再エネのハイブリッド・システム」について技術評価のために新しい「協働研究プロジェクト(CRP)」を実施と発表▽24日 英政府、サイズウェルC発電所を使ったCO2回収システムの開発に補助金提供と発表▽25日 英モルテックス社製のSMR、カナダの許認可申請前ベンダー審査で第1段階をクリア▽26日 IEAがスペインのエネ政策レビュー:「全廃予定の原子力発電所の活用がCO2排出目標達成に有効」と勧告▽26日 米ニュースケール社、米国内でのSMR建設の可能性評価で新たにワシントン州の公営電力と覚書を締結▽28日 米バイデン政権初の予算教書、過去最高額の原子力予算を計上▽28日 米仏のエネ相 温暖化対策の共同声明で先進的原子力技術の利用等で協力する方針を表明▽31日 スウェーデンのバッテンフォール社、エストニアでSMR導入を計画するフェルミ社への出資を決定 ☆過去の運転実績

11 Jun 2021

3305

意見交換に臨む規制委幹部(上)とオンライン出席の電力・ATENA(インターネット中継)原子力規制委員会と電力会社の原子力部門責任者らによる意見交換会が6月10日に行われた。規制委員会からは更田豊志委員長、山中伸介委員、伴信彦委員(進行役)が、電力側からは中部電力、東京電力、関西電力、九州電力の本部長クラスの他、原子力エネルギー協議会(ATENA)の門上英理事長らが出席。東京電力の核物質防護事案を踏まえた取組や原子力発電プラントの長期サイクル運転に係る技術的課題などについて意見が交わされた。〈配布資料は こちら〉東京電力柏崎刈羽原子力発電所におけるIDカード不正使用、核物質防護機能の一部喪失が発覚し、規制委員会は4月に是正措置命令を発出。東京電力では、外部専門家による評価・指導を受けるとともに、他業界・海外の良好事例も積極的に取り入れるなど、核物質防護業務の抜本的改善を図ることとし、6月2日には社外委員のみで構成される「核物質防護に関する独立検証委員会」を設置した。意見交換会では、電力会社を代表し、関西電力原子力事業本部長の松村孝夫氏が東京電力の核物質防護事案を踏まえた業界全体の取組について説明。同氏は、事業者による核物質防護関連業務について、「『関連情報を他社に開示できない・他社に聞けない』との思いから、自社の閉じた世界で業務が実施されてきた」などと、一連の事案の背景にあった要因を述べた上で、改善に向けて、徹底した情報管理のもと、事業者間相互レビューを各発電所で順次実施し、12月を目途に完了させるとした。中部電力原子力本部長の伊原一郎氏も、発電所長を務めた経験を踏まえ、「『井の中の蛙』だった。もう一度足元から見直していきたい」として、安全性向上の取組と同様にCAP(通常と異なる状態を低いしきい値で確実に収集するプロセス)も取り入れて改善に努めていく考えを強調。規制委員会では6月9日の定例会合で核物質防護に係る記録文書の保存期間について議論されたところだが、更田委員長は、電力からの説明を受け、「われわれにも学ぶべきこと、反省事項があった」と自省。また、長期サイクル運転導入については、松村氏とともに、ATENAの玉川宏一理事も取組状況を説明。原子力発電プラントの運転サイクル(定期検査の間隔)は、法令上、13か月以内、18か月以内、24か月以内の3区分が規定されており、現在、国内のプラントはすべて13か月以内となっているが、海外では18か月以上の運転サイクル導入も進められている。ATENAでは、米国の80年運転の取組や国内外の経験劣化事象に関する最新知見を踏まえながら、継続的に技術課題の整理を進めており、2021年度下期を目途に技術レポートを取りまとめた上で、規制委と技術的な意見交換を行いたいとした。更田委員長は、炉心の安全解析の要否などに触れながら、意見交換に前向きな姿勢を示した。ATENAによる技術的取組に対し、プラント審査を担当する山中委員は検査の高度化に関して、更田委員長はプルサーマル発電の進展を見据えMOX燃料の経年化に係る検討をそれぞれ要望。個別の課題に関しては今後、実務レベルの意見交換会で議論されることとなる。

10 Jun 2021

3409

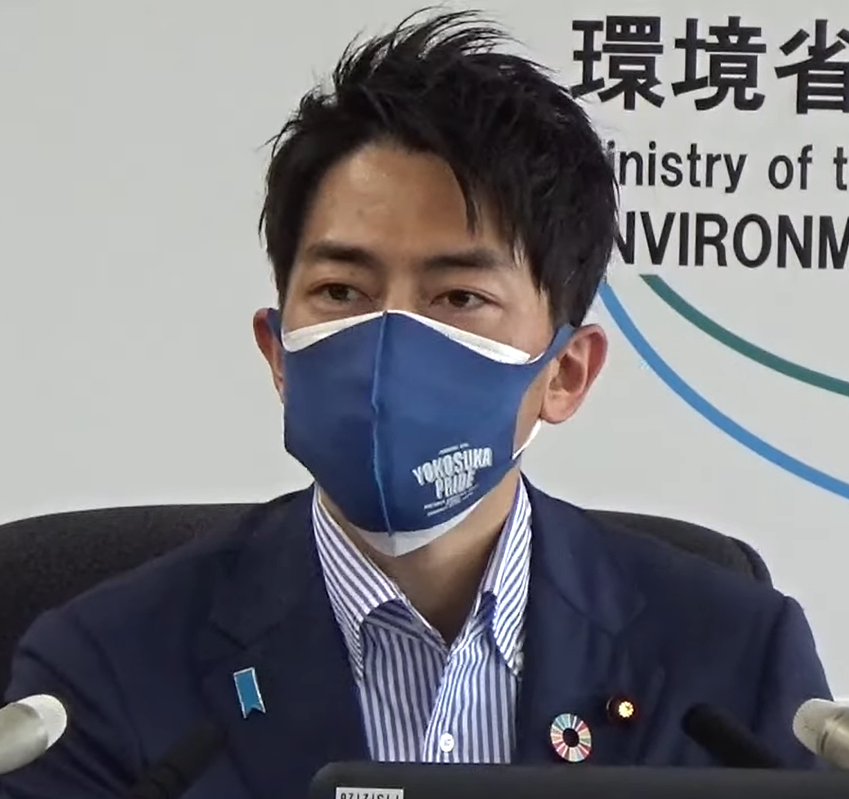

2021年版の「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」が6月8日、閣議決定された。会見を行う小泉環境相、白書の若者啓発に向け漫画の活用にも言及(環境省ホームページより引用)今回の白書は、「2050年カーボンニュートラルに向けた経済社会のリデザイン(再設計)」をテーマに、2020年度に環境省が講じた施策として、「脱炭素社会・環境経済・分散型社会への3つの移行」などを紹介。小泉進次郎環境相は、同日の閣議後記者会見で、「特にこれから気候変動の深刻化から逃れられない時代を生きていく若い世代に読んでもらえれば」と述べ、白書を通じ若者から政策課題に対する様々な意見・提案が寄せられることを期待した。また、白書では、「地域や私たちが始める持続的な社会づくり」に係る施策として、ライフスタイルの変革についても取り上げており、衣・食・住において自ら実践できる環境保全の取組事例を紹介したコラムを設けている。これに関し、豆類由来の「代替肉」を用いたハンバーガーの製造・流通など、食分野の新たな技術・ビジネス「フードテック」の事例について、小泉環境相は、福島県のふたば未来学園で実施されている動物性タンパク質を一切使わない給食日「ベジタブルマンデー」の取組に触れながら、「健康によいものを食べたいが、できるだけ環境負荷を減らして生活したいという人もいる」と、食の選択肢拡大を通じた持続的な社会づくりの意義を語った。東日本大震災・福島第一原子力発電所事故の関連では、2021年3月に発災から10年が経過したのを節目ととらえ、「東日本大震災から10年を迎えた被災地の復興と環境再生の取組」を章立て。放射性物質による汚染からの環境再生・復興に向けたこれまでの取組を概観しており、2021年4月決定の福島第一原子力発電所の処理水取扱いに関する政府基本方針を受けた海域モニタリングの強化・拡充についても述べている。除染の実施状況に関しては、農業・観光再開の事例もコラムで紹介。富岡町の「夜の森の桜並木」や浪江町の地域ぐるみによる稲作再開、森林除染により観光スポットとしての人気を取り戻した田村市の「行司ヶ滝」などを取り上げている。

09 Jun 2021

2293

福島第一原子力発電所で発生する処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向け、関係閣僚会議のもとに置かれたワーキンググループが6月7日、宮城県内(県庁)で第2回会合を開催。同WGは5月31日に福島県内で初会合が行われたが、今回は、宮城県設置の処理水取扱いに関する連携会議との併催として、村井嘉浩知事(連携会議座長)他、同連携会議を構成する県産業団体・自治体関係者が意見を述べ、WG座長の江島潔経済産業副大臣らが質疑に応じた。宮城県・村井知事開会に際し挨拶に立った村井知事は、「インフラ復旧などのハード面については多くの被災地で取組が完了した一方で、被災者への心のケアや移転先でのコミュニティ形成の問題、産業の再生支援など、ソフト面については今後も中長期的な取組が必要となっている」と、東日本大震災発生から10年を経過した県内復興・再生の現状を概括。その上で、処理水の海洋放出に関し、「震災から立ち直りつつある本県の水産業を始め、多くの産業に多大な影響をもたらすもの」などと懸念を述べ、地元の意見を十分に受け止めるよう要望した。宮城県水産林政部長の佐藤靖氏は、県水産業界としての「海洋放出には反対」とする大勢の意見とともに、他の処理水処分方策の再検討、今後の風評抑制・賠償に係る具体策の提示、諸外国による輸入規制の撤廃に向けた働きかけなど、国や東京電力に対する要望事項を説明。宮城県水産物流通対策協・布施副会長県漁業協同組合代表理事組合長の寺沢春彦氏は、ホヤの輸入規制継続など、水産物への風評が根強く残る現状から、「放出するのであれば禁輸措置の解除まで待つなど、目標を定め強い信念をもった対応を求める」と訴え、県水産物流通対策協議会副会長の布施三郎氏は、トリチウム除去技術の実用化の見通しについて尋ねたほか、若手水産業者からも意見を聴取するよう求めた。江島経産副大臣これに対し、江島経産副大臣は、水産行政に対する思い入れを国政入りする前の山口県下関市長在任時に抱いたとし、ホヤ漁の乗船体験にも触れた上で、「宮城県の漁業が次世代に継承されるよう支援していく」と強調。トリチウム除去については、「専門家による評価から現時点で実用化できる方法は確立していないとの結論に至ったが、常に方針を見直せる体制をとっている」と、引き続き技術動向を注視していくものと説明した。また、観光産業の立場から県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長の佐藤勘三郎氏はまず、昨今の新型コロナウイルス拡大に伴う集客の急激な落ち込みを踏まえ、2年後目途の海洋放出開始時期におけるホテル・旅館の経営状況に悲観的な見方を示した。その上で、処理水の処分方策に係るこれまでの説明を振り返り、「会話になっておらず、これでは絶対に風評被害はなくならない。まず信頼感を熟成すべき」と厳しく指摘。トリチウムの自然界への排出に係る情報発信に関し、県議会副議長の外崎浩子氏は、「宮城県は水産業を生業としている。『他国でも行われているから問題ない』という説明は、どこでも通用するものではない」などと述べ、慎重な対応を求めた。さらに、県市長会副会長で気仙沼市長の菅原茂氏は、現在放映中の同市を舞台とした連続ドラマ「おかえりモネ」に描かれる地元漁港のシーンをあげ、「被災地の漁業者たちは復興に向けた手応えを感じつつある」とした上で、国・東京電力に対し最大限の風評被害対策を切望。東京電力・髙原福島復興本社代表横山信一復興副大臣は、国際機関や地元とも連携した正確かつ臨機応変な情報発信の重要性を強調し、SNSやインフルエンサーも活用した「プッシュ型」の取組を進めていく考えを述べた。茨城県選出の衆議院議員である葉梨康弘農林水産副大臣はまず、最近の霞ヶ浦産天然ナマズの出荷解禁を紹介。農水産物の輸入規制撤廃に向け、農水省に7月に新設される「輸出・国際局」を通じ取り組んでいくとした。オブザーバーとして出席した東京電力福島復興本社代表の髙原一嘉氏は、「事故の当事者としての責任を自覚し、信頼回復に全力を挙げて取り組んでいく」との決意を示した上で、処理水の安全性に関する国内外への情報発信や風評影響の抑制に努めていく考えを述べた。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

08 Jun 2021

2482

エネルギー白書2021(写真は報道配布用)2020年度の「エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2021)が6月4日、閣議決定された。今回の白書では、「エネルギーを巡る状況と主な対策」として、(1)福島復興の進捗、(2)2050年カーボンニュートラル実現に向けた課題と取組、(3)エネルギーセキュリティの変容――についてまとめている。例年、冒頭に取り上げている福島の復興については、「東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生から10年が経過した」と、2020年度末を一つの節目ととらえ、これまでの廃炉に向けた取組と復興の進捗状況を記述。原子力災害からの復興がエネルギー政策を進める上での原点との認識を改めて示している。2020年度は、10月の菅首相による「2050年カーボンニュートラル」実現表明を受け、12月には14の重点産業分野(洋上風力、燃料アンモニア、水素、原子力、自動車・蓄電池、船舶、食料・農林水産、半導体・情報通信、物流・人流・土木インフラ、航空機、カーボンリサイクル、住宅・建造物/次世代型太陽光、資源循環、ライフスタイル)ごとに実行計画を示したグリーン成長戦略が策定された。今回の白書では、各分野の産業・技術競争力に関する主要国比較を紹介。日本、米国、中国、韓国、台湾、英国、ドイツ、フランスの8か国・地域を対象に、過去10年間における各分野の特許数、特許の注目度などを定量化した指標(トータルパテントアセット)をもとに評価を行い、順位表をまとめている。それによると、日本は、水素、自動車・蓄電池、半導体・情報通信、食料・農林水産の4分野で首位となったが、原子力では、米国(指標339,254)、中国(同220,847)、英国(同66,596)に次いで4位(同66,092)だった。これに関し、日本は原子力関連機器の製造分野での競争力が高いが、評価対象とした小型モジュール炉(SMR)や高温ガス炉などの次世代革新炉や核融合では、米国・中国が特許出願数の他、特許の注目度・脅威度も高いと分析している。各国のエネルギーセキュリティ定量評価(資源エネルギー庁発表資料より引用)また、白書では、エネルギーセキュリティに関し、エネルギー自給率、化石燃料の安定供給確保、蓄電能力、サイバーセキュリティ対策他、9つの指標による諸外国比較も紹介。随所にコラムを設け、昨冬の電力需給ひっ迫に係る要因・対策、2020年8月の米国カリフォルニア州大規模停電の経緯などを解説し、教訓を述べている。

04 Jun 2021

3654

がん治療に用いられる重粒子線を始めとした量子ビームの学術ネットワーク形成を目指す「日本量子医科学会」の設立記念シンポジウムが6月2日、オンラインで開催された。同学会の理事長は、群馬大学名誉教授で量子科学技術研究開発機構の量子生命・医学部門長も務める中野隆史氏。日本量子医科学会・中野理事長(同学会ホームページより引用)開会に際し挨拶に立った中野理事長は、世界初の重粒子線治療専用施設とされる量研機構「HIMAC」の四半世紀を超す実績を振り返り、その共同利用研究ネットワークを発展させるものとして、新たな学会の設立に至った経緯を紹介。同氏は、がん治療だけでなく、育種や材料改質など、多岐にわたる量子ビーム科学研究で得られた成果の普及とともに、「人類が宇宙空間に本格的に進出する際、粒子線等の人体影響について包括的な理解が必要となってくる」と、将来を展望した上で、「2年程度で学会の基礎固めを図る。長期的には基礎から臨床、社会実装まで、裾野の広い研究領域をカバーする学会に成長させたい」と、抱負を述べた。量研機構・平野理事長(オンライン中継)また、来賓として招かれた量研機構の平野俊夫理事長は、「がんはソクラテスの時代から今なお人類が対峙する克服すべき大きな課題だ。『人生100年時代』を迎え、単に病気を治す医学ではなくQOL(生活の質)を重視した医療が求められる」として、がん治療において「HIMAC」の果たしてきた役割、次世代の高性能小型治療装置「量子メス」開発の必要性を強調。これまでも学際的取組の重要性を訴えてきた同氏は、「昨今の新型コロナウイルスなど、21世紀は新たに複雑な問題が生じている。社会が直面する多様な課題を解決し、よりよい社会を築いていくため、学術の発展と普及を担う学会には深い専門性の追求と同時に、専門分野を越えた競争が求められている」とも述べ、新学会の分野横断的な活動を通じ研究成果の社会還元が拡大・加速することを期待した。今回のシンポジウムでは、群馬大学重粒子線医学センター教授の髙橋昭久氏、筑波大学医学医療系教授の櫻井英幸氏、量研機構QST病院長の辻比呂志氏らが講演。無重力環境を模擬し生体への放射線影響を解析する「3Dクリノスタット」(群馬大・髙橋氏発表資料より引用)「宇宙を見据えた量子医科学」と題し講演を行った髙橋氏は、米国による2030年代の火星有人着陸を目指す国際宇宙探査計画「アルテミス」など、国際間の宇宙開発競争や宇宙観光構想に触れ、「人類の宇宙進出はさらにスピードアップする」と展望した。宇宙惑星居住科学連合の代表を務める同氏は、火星探査に関し、「到達するには地球との距離が近い時でも半年かかり、次に両惑星が近付くタイミングとなる1年半後まで滞在することとなる。最短でも火星への旅には2年半ほどを要し、被ばくする宇宙放射線の総線量は1,000mSv程度と見積もられている」などと、宇宙放射線による人体影響を懸念。放射線と無重力環境による複合影響を一課題ととらえ、群馬大が有する重粒子線がん治療技術を応用した「3Dクリノスタット同期照射システム」など、地上模擬実験を行う機器の開発状況を披露した。櫻井氏は小児・若年層のがんに対する陽子線治療(水素の原子核を加速させ照射するもので国内17施設で実施)のガイドライン整備、費用対効果、他の粒子線治療との成績比較などを紹介。「HIMAC」の治療実績、高度化に向けた技術導入の経緯を説明した辻氏は、米国バイデン大統領が2016年の副大統領時に行った演説中、粒子線治療の研究推進に言及していることを振り返り、「日本発の医療技術というイニシアチブを堅持せねばならない」と、今後の重粒子線治療技術の世界展開に意気込みを示した。

03 Jun 2021

3303

福島第一原子力発電所で発生する処理水の処分に向けた政府による基本方針決定を受け、風評被害対策などの諸課題について整理するワーキンググループが5月31日、福島県内2か所(福島市、いわき市)で初会合を行い、鈴木正晃副知事他、地元の産業団体より意見を聴取した。基本方針では、処分方法として「海洋放出を選択」、東京電力に対し「2年程度後を目途に福島第一原子力発電所の敷地から放出するための準備を求める」とした上で、風評被害対策については、政府が前面に立ち一丸となって、(1)国民・国際社会の理解の醸成、(2)生産・加工・流通・消費対策、(3)損害賠償――に取り組むとされている。同基本方針の着実な実行に向け、関係閣僚会議が新たに設置されたが、同WGでは今後他県でもヒアリングを実施し、調査・議論の結果を取りまとめた上、同会議が年内を目途に策定する中長期的な「行動計画」に資する運び。江島経産副大臣初会合には、WG座長を務める江島潔経済産業副大臣の他、政府関係者として、横山信一復興副大臣、葉梨康弘農林水産副大臣、神谷昇環境大臣政務官ら、東京電力からは小野明・福島第一廃炉推進カンパニープレジデントらが出席。開催に当たり、江島副大臣は、「現場の生の声を一つ一つ受け止め、関係省庁がそれぞれの課題に取り組むことを通じ、次に講ずべき対策に反映させていきたい」と述べた。鈴木福島県副知事福島市内の会場では、まず鈴木副知事が意見陳述に立ち、処理水処分の基本方針決定に関し、「県民の間にはこれまで10年にわたり積み重ねてきた復興や風評払拭に向けた努力の成果が水泡に帰する不安感が増大している」と、懸念を表明。その上で、風評被害対策について、「回復傾向にあった農林水産業の県産品価格や担い手に再度下落・減少が生じないよう、観光誘客に影響が及ばないよう、将来にわたり安心して事業を継続できるよう、県全域を対象とした具体的な対策を被害が顕在化する前に講じてもらいたい」と切望した。この他、福島県商工会議所連合会、福島県農業協同組合中央会、福島県水産市場連合会、福島県旅行業協会が意見を陳述。各者ともそれぞれの立場から風評被害対策の拡充を要望・提案したが、県水産市場連会長の石本朗氏は、卸売業者として「世界一の安全・安心」を自負しつつも県産水産物が置かれた厳しい流通状況を訴え、「一番の問題は『消費者の心』の部分にある」と、風評の本質に対する十分な理解を国に求めた。野﨑福島県漁連会長WG会場はいわき市内に移り、続いて福島県漁業協同組合連合会会長の野﨑哲氏、福島県水産加工業連合会代表の小野利仁氏より意見を聴取。両氏とも処理水の海洋放出に反対の立場を明示した上で、野﨑氏は今回の基本方針決定に至ったプロセスに関し「何とも割り切れないものがある」と疑問を呈したほか、小野氏は最近のクロソイからの放射性物質検出を受けた消費者への問合せ対応を振り返り、情報発信の工夫とともに、「信なくば立たず」として根底に信頼関係が必要なことなどを訴えた。福島県の漁業再生に関し、葉梨農水副大臣は、2020年の沿岸漁業・海面養殖業の水揚量が2010年比の18%にも満たない現状をあげ、「大変深刻。本格的な回復・再生に向けもっと力を入れていかねばならない」と強調。横山復興副大臣は、福島県産品に係る理解活動の一例として、1月に開催された県産魚介類「常磐もの」を使った全国オンライン料理教室を紹介するなどした。地元産業団体からは、風評被害対策の他、廃炉人材の確保に向け原子力教育の充実化を求める意見、最近の東京電力における核セキュリティ上の疑義に対する危惧の声もあがるとともに、漁業・水産加工業の後継者問題に関する質疑応答もあった。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

01 Jun 2021

2437

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は5月28日、記者会見を行い、同日刊行した「世界の原子力発電開発の動向 2021年版」について紹介した。原産協会が毎年刊行しているもので、世界の電力会社などに行ったアンケートをもとに、2021年1月1日現在のデータを集計している。各国で運転中、建設中、計画中の原子力発電所の諸元とともに、運転期間延長、使用済燃料貯蔵、廃止措置に関する調査結果の他、革新的原子力技術の一つとして関心が高まる小型モジュール炉(SMR)の特集記事も掲載。同2021年版によると、2020年中に中国とロシアで新たに3基・118.8万kWが営業運転を開始し、世界で運転中の原子力発電所は計434基・4億788.2万kW。中国とトルコで5基・542.4万kW分が着工し、建設中のプラントは計59基・6,508.7万kW。今後新設される予定の計画中のプラントは計82基・9,421.6万kWとなった。2020年のトピックスとしては、5月に世界初の海上浮揚式原子力発電所「アカデミック・ロモノソフ」(電気出力3.5万kW×2基搭載、タグボートで曳航・係留)が営業運転を開始したことがあげられ、新井理事長は「SMR時代の幕開け」と期待。また、9年ぶりに新規原子力発電導入国における初号機運転の動きがあり、UAEで8月にバラカ1号機、ベラルーシで11月にベラルシアン1号機が送電開始し、新たに原子力発電国となった。さらに、米国では、3月にビーチボトム2、3号機の80年運転が承認され、最近では2021年5月にサリー1、2号機もこれに続くなど、長期運転に向けた動きが顕著となっている。この他、新井理事長は、4月14日に発表した理事長メッセージ「福島第一の多核種除去設備等処理水の処分方針決定に寄せて」について解説するとともに、現在検討が進められているエネルギー基本計画の見直しに向けた考え方を、同日開催の総合資源エネルギー調査会原子力小委員会での発表資料をもとに説明。「わが国は2050年カーボンニュートラルの実現に加え、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度から46%削減することを内外に表明した。その目標達成に原子力の活用は不可欠だが、その役割を果たすためには、再稼働を着実に進めることに加え、設備利用率の向上や運転期間延長が必要。2050年やその先を見据えると、今から新増設・リプレースの明確な方針を打ち出すべき」とした。さらに、原子力発電所の長期停止が技術力の維持・継承に及ぼす影響も懸念し、「エネルギー基本計画の中で、将来にわたる原子力利用をしっかりと位置付けてもらいたい」と要望した。記者からは、関西電力美浜3号機の40年超運転を始めとする国内原子力発電所の長期運転、原子力人材育成の現実的方策などに関する質問があり、新井理事長は、それぞれ原子力エネルギー協議会(ATENA)による技術的支援、原産協会による合同企業説明会「原子力産業セミナー」や全国の大学・高専を対象とした「出前講座」の開催など、産業界の取り組み状況を説明した。

31 May 2021

2288

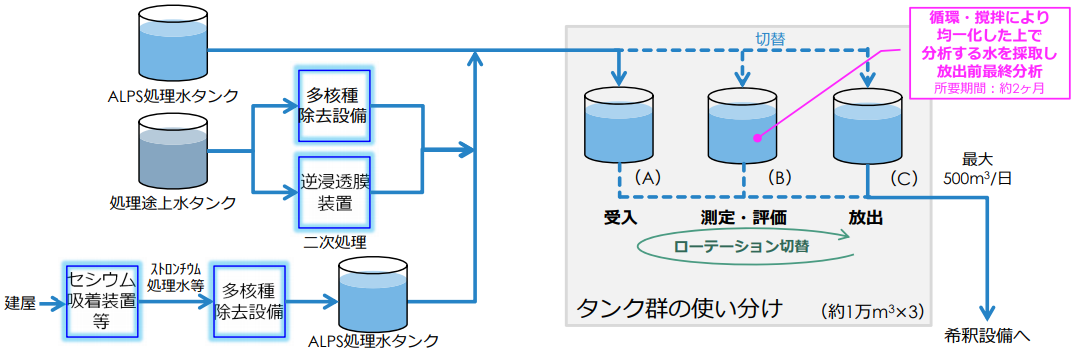

東京電力は5月27日、福島第一原子力発電所廃止措置の進捗状況を発表した。同社は4月に、汚染水の浄化に伴い発生する処理水の処分方法として「海洋放出を選択する」との政府の基本方針が示されたのを受け、2年後を目途に海洋放出を開始するため、必要な設備の設計・運用の具体的検討に向けて、トリチウムの希釈評価やタンクの取扱いなどに関する当面の前提条件を整理。今回、「放出設備」の一つとなる「サンプルタンク群」を約3万㎥分用意する考えを明らかにした。放出する前に行う放射能濃度の測定・評価は核種により時間を要するものもあるため、「受入」「測定・評価」「放出」の3つの役割を持つ「サンプルタンク群」のそれぞれに、日々発生する処理水150㎥の2か月分となる約1万㎥ずつを割り当て、これらを6か月周期でローテーションしながら効率的に運用。測定・評価の円滑な実施を図る。「サンプルタンク群」は、処理水を再浄化する可能性も考慮し、多核種除去設備(ALPS)近傍の既存タンク群(K4タンク群)を、「放出設備」として用途を変更する形で起用。処理水の保管用タンクと異なり、循環用とかくはん用のポンプ、弁、試料採取用配管、電源、制御装置を追設するなど、改造を行う。K4タンク群の用途変更に伴う処理水保管容量約3万㎥分の受入れ先については、同容量のタンクを別途建設することで対応。合わせて、貯留されている処理水の減少に向け、汚染水発生量の低減、核種の測定・評価時間の短縮にも継続的に取り組んでいく。処理水の取扱いに関する政府の基本方針では、「新たな技術動向を注視し、現実的に実用可能な技術があれば積極的に取り入れていく」とされているが、東京電力は同日、第三者機関を活用したトリチウムの分離技術に関する公募を開始した。この他、2020年に内閣府が示した日本海溝津波に係る評価を踏まえた「日本海溝津波防潮堤」の設置工事に6月中旬以降より着手することも発表。津波リスクの低減に向け2023年度下期の完成を目指すとした。

28 May 2021

2735

日本原子力産業協会が毎年とりまとめている「世界の原子力発電開発の動向」の2021年版が刊行されました。ご購入希望の方はコチラからお申込みください。本書は、当協会が世界の電力会社等から得たアンケート調査の回答などに基づいて、2021年1月1日現在の世界の原子力発電所のデ-タを集計したものです。2021年版には特集として「小型モジュール炉(SMR)開発の動向」を掲載しました。運転期間延長に関する調査結果、世界の使用済燃料貯蔵の状況、原子炉廃止措置への取り組み状況についても引き続き掲載しています。「世界の原子力発電所一覧表」では、国別の各発電所の状況、炉型・原子炉モデルを始め発注、着工から営業運転までの年月や設備利用率、主契約者、供給者、運転サイクル期間・燃料交換停止期間等、広範な情報を網羅しています。A4判 236頁頒布価格:会員 7,000円 会員外 14,000円 【消費税,送料込】※請求書をお送りいたします

28 May 2021

1446

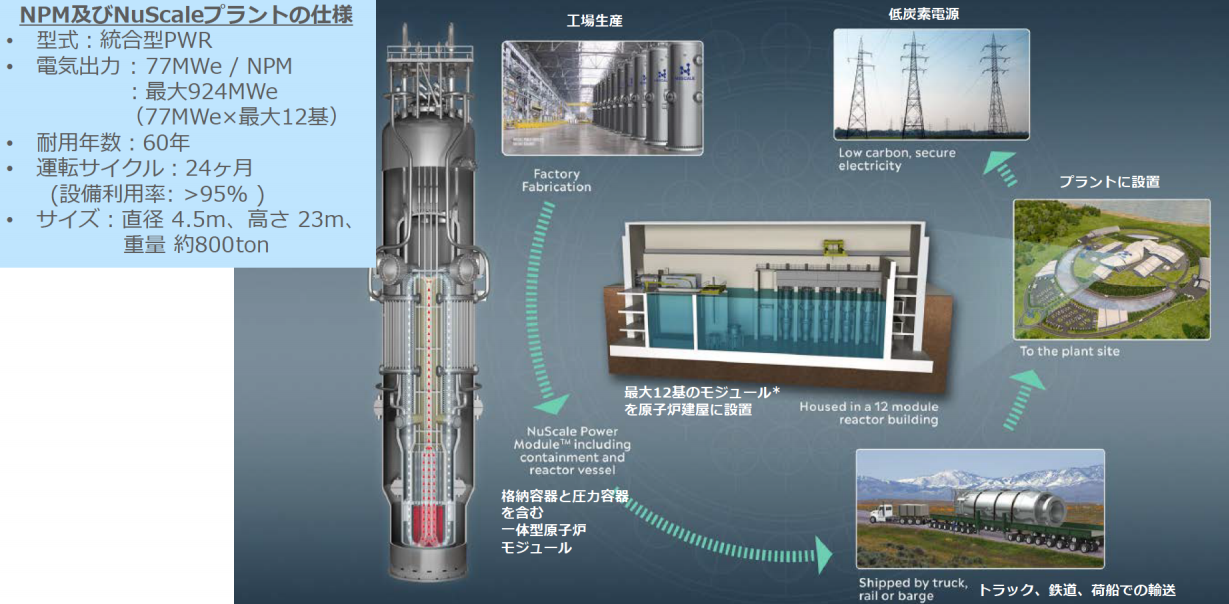

IHIは5月27日、米国ニュースケール社が開発を行っている小型モジュール炉(SMR)の事業に、日揮ホールディングスとともに参画することを決定したと発表した。〈IHI発表資料は こちら〉ニュースケール社が開発を進めているPWRタイプのSMRは、複数の原子炉モジュールをプール内に設置する構造で、出力7.7万kWのモジュール を最大12基設置可能(最大92万kW)。実証炉としてアイダホ州の国立研究所内に2029年の運転開始を目指しており、2020年8月には米国原子力規制委員会(NRC)より設計承認を取得した。ニュースケール社による出力調整のイメージ、風力発電の出力変動に対応する(日揮発表資料より引用)2021年4月には同社のSMR事業に対し日揮ホールディングスが出資を表明し、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会でも、国際連携を通じたイノベーション協力の一例として注目された。SMRはシステムのシンプル化による信頼性向上、モジュール生産による工期短縮のメリットを持ち、カナダや英国でも開発が進められている。ニュースケール社プラントについては、モジュールの着脱切替などにより再生可能エネルギーの出力変動調整を的確に行うことも可能。原子力機器メーカーとして多くの実績を持つIHIは、「SMRが脱CO2社会実現の有力なソリューションの一つになり得る」と期待し、今回のニュースケール社による事業への出資を決定したとしている。

27 May 2021

5295

経済産業相と原子力事業者の社長らが核燃料サイクルに係る課題について話し合う「使用済燃料対策推進協議会」が5月25日に行われた。梶山弘志経産相他、資源エネルギー庁幹部が庁舎内の会議室に参集し、原子力発電所を有する11電力の社長と日本原燃社長がオンラインにて出席。〈配布資料は こちら〉核燃料サイクル確立に向けた取組の進展状況(2021年3月現在、資源エネルギー庁発表資料より引用)協議会開始に際し、梶山経産相は、「現在エネルギー基本計画の改定に向けた議論を進めているが、原子力を持続的に活用していくためには使用済燃料対策を始め、バックエンドシステムの確立が不可欠」と強調。2020年7月開催の前回協議会以降、六ヶ所再処理工場や使用済燃料乾式貯蔵施設に係る事業変更許可など、核燃料サイクル計画に具体的進展がみられていることを踏まえ、「官民の取組を一層強化していく必要がある」と述べた。これに対し、九州電力社長で電気事業連合会会長を務める池辺和弘氏は、核燃料サイクルの早期確立に向けた事業者による取組状況を説明。使用済燃料を再処理し回収されるプルトニウムをMOX燃料として有効利用する国の基本的方針のもと、「事業者間の連携をより一層強化し、整合的・総合的に進めていく必要がある」とした。現在、国内には貯蔵容量の約8割に相当する約1.9万トンの使用済燃料が存在し貯蔵能力の拡大に向けた取組が進められているが、池辺氏は、電事連として使用済燃料対策推進計画の改定を発表。事業者全体で「2020年代半ば頃に使用済燃料貯蔵容量の4,000トン程度の拡大、2030年頃にさらに2,000トン程度、合わせて6,000トン程度の拡大を目指す」とした。続いて、日本原燃社長の増田尚宏氏が六ヶ所再処理工場とMOX燃料加工工場のしゅん工・操業に向けた取組状況を説明。それぞれ2022年度上期、2024年度上期のしゅん工が予定されており、増田氏は、核燃料サイクル計画の中核となる施設をリードする立場から、「日本のエネルギーの一翼を担えるような将来性のある事業運営を目指す」とした上で、「計画通りのしゅん工を安全かつ確実に成し遂げる」と述べた。事業者による説明を受け、梶山経産相は、「核燃料サイクルの早期確立に向けた決意表明と受け止める。この方向に沿って積極的かつ主体的に取り組んでもらいたい」と期待。その上で、事業者が連携し、(1)再処理・MOX燃料加工工場のしゅん工・安定操業実現、(2)使用済燃料対策の最大限の取組、(3)プルサーマル計画の実現/MOX使用済燃料の再処理技術確立、(4)最終処分に関わる文献調査の地点拡大/廃炉廃棄物の処分・再利用、(5)地域振興の強化――に取り組むよう要望した。

26 May 2021

2940

総合資源エネルギー調査会の電力・ガス基本政策小委員会(委員長=山内弘隆・武蔵野大学経営学部特任教授)は5月25日、今夏・今冬の電力需給対策について議論した。14日に梶山弘志経済産業相は、今夏および今冬の電力需給に関し、それぞれ「ここ数年で最も厳しい」、「東京エリアにおいて安定供給に必要な供給力が確保できない」との見通しから、5月中を目処に対策を取りまとめるよう指示を出している。今夏を前に休廃止・計画外停止した主な火力発電プラント(エネ庁発表資料より引用)25日の会合で資源エネルギー庁が説明した今夏の電力需給見通しによると、8月は最大需要発生時の予備率が東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国の各エリアで3.8%(エリア間の電力融通も考慮、前年は沖縄を除き6.4~9.7%)と見込まれ、2017年度以降で最も厳しいものとなる見通し。沖縄を除く全国合計で、8月の最大需要電力16,609万kWに対し、供給力は17,847万kWと、火力発電の供給力減少(約680万kW)が大きく影響し、前年の18,206万kWを下回る見込み。昨夏に稼働した火力発電所でも、1970年代に運転開始した高経年プラントを中心に計画外停止や休廃止がなされたことで、大手電力会社だけでも約830万kW分が今夏の供給力には見込めない状況となっている。また、今冬については、現時点で、東京エリアにおいて安定供給に必要な予備率3%を確保できる見通しがたっていない状況。こうした厳しい見通しに対し、資源エネルギー庁は、昨冬の需給ひっ迫経験も踏まえ、需給対策として、今夏については、(1)発電事業者への要請(保安管理の徹底、燃料の十分な確保など)、(2)小売電気事業者への要請、(3)ひっ迫時の対応体制整備(事業者間の連携ルールの整備、「でんき予報」の表示改善など)、(4)需要家への呼びかけ(省エネの協力要請など)――を図るとし、今冬に向けても追加的な供給力確保策を6月中を目処に決定する方向性を示した。これを受け、東京・中部エリアに火力発電所を有するJERA(2019年に東京電力と中部電力の火力発電事業を統合)は、事業者によるLNG調達対応の限界から「国全体で安定供給に係るリスクをカバーする仕組みが必要」と切望。また、高経年プラントを巡る厳しい現状については、運転開始から50年を経過した鹿島火力発電所(石油)を例示し、「設備全体の劣化が広範囲で進行し、維持コストも年々膨らんでいる」などと説明した。8月の最大需要発生時の供給力見通しを電源別に前年と比較すると、水力と太陽光が200~300万kWの伸びを見せている。原子力発電については、今夏の供給力は674万kWと、前年の534万kWを上回る見通し。昨夏は、九州電力川内1、2号機(PWR、各89万kW)がテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」の整備を伴う定期検査により停止していたが、今夏はそろって供給力となりそうだ。また、関西電力美浜3号機(PWR、各82.6万kW)が国内初の40年超運転として7月下旬にも本格運転に復帰する予定となっている。

25 May 2021

2483

環境省は5月23日、福島第一原子力発電所事故後の除染に伴い発生した土壌の減容・再生利用に関し理解醸成を図る対話フォーラム「福島、その先の環境へ。」を都内で開催した。今回、一般参加者は、感染症対策のためオンライン参加となったが、小泉進次郎環境相出席のもと、1,000人以上が参集し意見・質問も多く寄せられた。司会はフリーアナウンサーの政井マヤ氏。中間貯蔵施設を上空から福島県内で発生した除去土壌については、中間貯蔵施設で安全に集中的に管理・保管され、貯蔵開始後30年以内に県外での最終処分を完了するよう、減容・再生利用の取組が進められている。同施設の全体面積は約1,600haで渋谷区の面積に相当。立地する大熊町の吉田淳町長、双葉町の伊澤史朗町長は、今回のフォーラム開催に際して寄せたビデオメッセージの中で、それぞれ「地権者の数だけ様々な苦悩や想いがある」、「町民の怒り、悲しみ、苦しみに満ちた表情は今でも忘れることはできない」などと、施設の受入れに際し苦渋の判断をした経緯を振り返っている。除去土壌再生利用に係る安全性確保について説明する高村氏除去土壌の再生利用については、飯舘村長泥地区における再生資材を用いた農地造成、そこにおける食用作物栽培などの実証事業が行われているほか、2020年には大熊町に技術開発を行う「技術実証フィールド」も整備された。一方で、同年に環境省が実施した調査によると、この県外最終処分のことを「聞いたことがない」または「聞いたことはあるが内容は知らない」という人が、福島県外で約8割、県内でも約5割に上っている。除去土壌の再生利用に向け、技術開発戦略検討会の委員を務めている長崎大学原爆後障害医療研究所教授の高村昇氏はフォーラムで、「安全性の確保が大前提」とした上で、放射能濃度基準値(原則8,000ベクレル/kg以下)を遵守し覆土などによる遮蔽を行うという基本的な考え方を説明した。小泉環境相、大熊町のイチゴと双葉町のタオルを前に福島復興・日本再生への意欲を示す小泉環境相は、幼少期の箕輪スキー場(猪苗代町)への家族旅行に始まり東日本大震災以降は政治家として復興に関わってきた福島への想いを振り返り、除去土壌の県外最終処分に関し「30年の約束を福島県の皆様と結んでいる」重みを改めて述べた上で、「再生利用の案件を創り出していく」必要性を強調。また、「福島第一原子力発電所から電気を送ってもらい、首都圏の生活が成り立っていたことをもう一度思い返し、『風評加害者』にならないよう一人一人が想いを持ってもらいたい」とも語った。除去土壌の最終処分に向けた国民理解に関し、東京大学大学院情報学環准教授の開沼博氏は、社会学の視点から、いわゆる「迷惑施設」の立地で議論される「NIMBY」(Not In My Back Yard、必要なのはわかるが自分の家の裏庭には作らないで欲しい)の問題があることなどを述べ、「事実の共有が第一歩」と強調。カンニング竹山さん、「福島の魅力」体験をPR今回のフォーラムには、タレントのカンニング竹山さん、なすびさんも登壇。環境省は対話フォーラムを今後全国各地で開催するとしているが、SNSや地元との交流を通じ福島の復興を支援しているカンニング竹山さんは、討論番組での経験から「感情のぶつかり合いで議論にならないことも多い。相手のこともじっくり聞くようにすべき」と主張。環境省の「福島・環境未来アンバサダー」として福島の環境再生に関する情報発信で活躍するなすびさんは、「これからも福島県民の目線で語っていきたい」と意欲を示した。また、学生参加として新潟大学理学部に在学する遠藤瞭さんらが招かれ発言。大熊町出身の遠藤さんは、廃炉に関する合意形成を身近な問題ととらえ、除去土壌についても市民とともに考える重要性を述べたほか、「将来は福島第一原子力発電所の廃炉に携わりたい」と語った。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

24 May 2021

2770

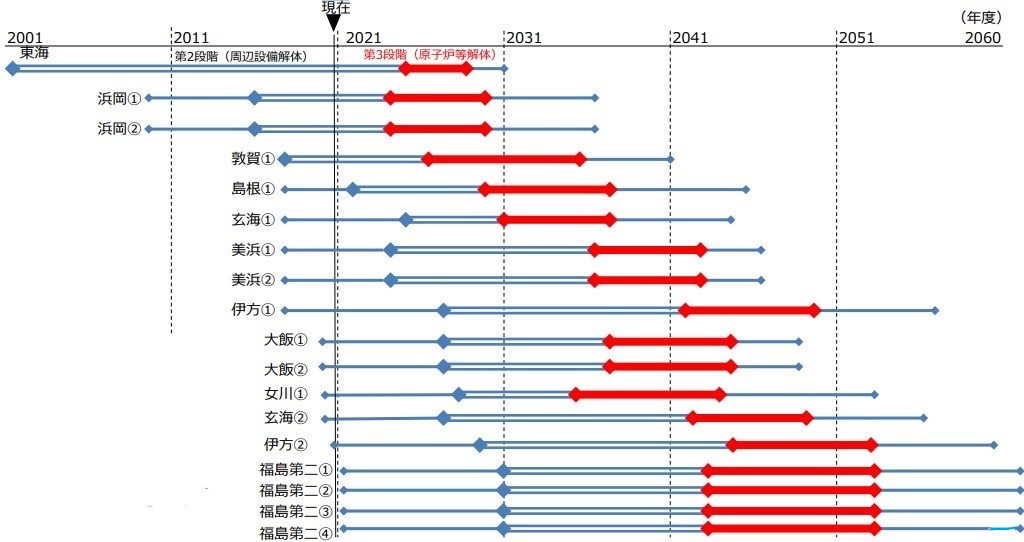

エネルギー総合工学研究所はこのほど、原子力発電所の廃炉に伴い発生する大型構造物の処理に関する提言(技術レポート)をまとめた。現在、国内では18基の原子力発電プラントで廃止措置が進められている(福島第一を除く)が、5月18日の原子力委員会定例会で同研究所の「原子力発電所廃止措置調査検討委員会」委員長を務める東京大学大学院工学系研究科教授の岡本孝司氏が説明した報告資料によると、廃止措置プロセスのうち、原子炉などの主要設備の解体が2020年代半ば以降に本格化するという。解体作業を円滑に進めるため、蒸気発生器(PWR)などの大型構造物の処理が今後の課題となる。プラントの高経年劣化対策の改良工事で取り外された蒸気発生器は、現状では放射性廃棄物として専用保管庫で保管中。一方、欧米では、大型構造物の処理・処分に関し、主に(1)原子炉建屋内で細断し容器に収納、(2)一体撤去し施設外の廃棄物処理施設へ輸送し処理、(3)一体撤去し処分施設へ輸送し一体で処分――する方法がとられており、米国、スウェーデンでは、海外からの大型構造物受入れやこれに由来する金属のリサイクルも行われている。日本では放射性廃棄物の輸出は原則として禁止されているが、岡本氏は、大型構造物の海外処理について、「安全上の課題もなく、廃止措置の着実な進展というメリットにつながる」と、選択肢の一つとなることを強調。国内では、放射性物質として扱う必要のない廃棄物の再利用に向けたクリアランス制度が施行されている。同氏は、310トンの蒸気発生器1基から、80%の重量に相当する約245トンの金属部材が再利用できるというOECD/NEAによる評価を示し、有用資源をリサイクルし廃棄物を低減する「循環型社会」形成への貢献からも、原子力発電所の廃炉において大型構造物が適切に処理される必要性を説いた。提言では、大型構造物の処理について、中長期的には、国内で共同利用可能な集中処理施設の導入を、当面は、海外での委託処理に向け(1)放射性廃棄物の輸出を可能とする制度整備、(2)放射性廃棄物の定義の見直し、(3)ガイドラインの策定――を取り組むべき課題としてあげている。

21 May 2021

4083

文部科学省の原子力科学技術委員会が5月19日、新たなメンバー(第11期)で初会合を行った。同委は、文科相の諮問機関として設置されている科学技術・学術審議会のもと、原子力政策の立案・評価に係る調査検討を行うもの。昨秋の菅首相による「2050年カーボンニュートラル」実現の表明を受け、脱炭素電源の一つとして位置付けられる原子力エネルギーのイノベーション創出に向けて、研究基盤・人材育成の強化を中心に検討を進めていく。今期委員は、主査の出光一哉氏(九州大学大学院工学研究院教授、前期主査代理)以下、五十嵐道子氏(フリージャーナリスト)、遠藤典子氏(慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授)、小栗慶之氏(東京工業大学科学技術創成研究院教授)、北田孝典氏(大阪大学大学院工学研究科教授)、早田敦氏(電気事業連合会専務理事)、新井史朗氏(日本原子力産業協会理事長)、髙本学氏(日本電機工業会専務理事)、竹内純子氏(国際環境経済研究所理事)、中島健氏(京都大学原子力科学研究所教授)、八木絵香氏(大阪大学COデザインセンター教授)。今期の検討開始に当たり、文科省研究開発局が、同委員会下に置かれた原子力研究開発・基盤・人材、原子力バックエンド、核不拡散・核セキュリティの各作業部会に係る政策の進展状況を説明。研究基盤の関連では、2017年度以降、「もんじゅ」サイトを活用した新たな試験研究炉の設置に向けた調査や国内外有識者によるシンポジウムを実施し、2022年度中の詳細設計開始、2030年代の運転開始を目指して、3月には日本原子力研究開発機構、京都大学、福井大学を中核とし地元機関や産業界が参画するコンソーシアム委員会が行われたところだ。委員からは、原子力機構が取り組む研究開発に関し、高温ガス炉を始めとする新型炉開発への期待の他、ニーズの絞り込みやリソースの適正な配分を求める意見、また、人材育成に関する検討体制の見直しや、「イノベーション創出は原子力関係者だけのネットワークではなし得ない」といった他分野連携の議論の必要性を示唆する声もあった。

20 May 2021

3268

日本原子力学会は5月14日、福島第一原子力発電所事故の反省・教訓に基づき2014年に示した提言を踏まえ、関係機関における取組の実施状況に関する調査報告書を発表した。事故から5年目となる2016年の第1回調査に続く、「10年目のフォローアップ」として行われたもので、今後原子力学会として取り組むべき課題についても述べている。〈報告書ダウンロードは こちら〉同学会は、2012年に福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会(学会事故調)を立ち上げ、「事故と災害の科学的・専門的分析による背景と根本原因の解明」を目指して、専門家集団の立場からサイト内外で行われた事故対応について調査し、様々な観点から事故の分析評価と課題の抽出を行い、2016年に最終報告書を取りまとめ、刊行。津波・過酷事故対策が不十分であったことなど、「直接要因」とともに、(1)専門家自らの役割に関する認識の不足、(2)事業者の安全意識と安全に関する取組の不足、(3)規制当局の安全に対する意識の不足、(4)国際的に謙虚に学ぼうとする取組の不足、(5)安全を確保するための俯瞰的な視点を有する人材および組織運営基盤の欠如――からなる「背後要因」をあげ、これら要因の改善に向け50項目の提言を示した。提言では、「背後要因のうち組織的なものに関する事項」として、第一に、専門家集団としての学会・学術界が自由な議論、学際的取組の強化に努める必要性などが指摘されていた。今回の「10年目のフォローアップ」では、原子力学会が2016年より行っている福島復興・廃炉推進に向けた36学協会連携の活動「ANFURD」による情報発信や若手の意見交換を「成果が上がっている」とするなど、学際的取組の進展を評価。その上で、「社会との対話を進め、情報の共有や理解を得て新たな取組に反映させる」、「広い分野での専門家を集めて自由に議論できる仕組み、場を設ける」ことを課題として指摘し、他分野の知見を引き出し具体的な成果があがるよう、学術界におけるリーダーシップの発揮を期待。3月11日に福島第一原子力発電所事故発生から10年を機に同学会が開催したシンポジウムでは、研究者だけでなく、実務者・利害関係者・当事者も問題の発見、知識の創出、成果の普及に関与する「超学際的活動」の必要性が議論された。原子力人材の育成に関しては、「原子力安全を最優先する価値観の醸成」、「資格制度の充実」、「大学における原子力教育・研究の充実」、「小中高校における原子力・放射線教育の充実」が提言されていたが、この10年間を振り返り、原子力プラントの長期停止による実務経験の機会減少、技術士受験者数の減少、原子力分野の大学教員・研究者の減少、若年層の放射線知識レベルが低い状況などを課題提起。原子力学会としては今後、「各層の教育に積極的に関与し実践すべき」としている。

19 May 2021

2893