欧州連合(EU)の執行機関である欧州委員会(EC)の「共同研究センター(JRC)」はこのほど、EUが2050年までに気候中立(CO2排出量が実質ゼロ)の達成を目指すにあたり、中心となるグリーン事業の分類投資(タクソノミー)に原子力を含めるべきかという点について、技術的側面を包括的に分析・評価した報告書を公表した。主な結論17項目の中でJRCは、「地球温暖化の影響緩和に資する電源としてすでにEUタクソノミーに含まれている他の電源との比較で、原子力がそれら以上の健康被害や環境への悪影響をもたらすという科学的根拠は見受けられなかった」などと指摘。これを受けて、欧州の原子力企業約3,000社を代表する欧州原子力産業協会(フォーラトム)は3月29日、ECに対し「持続可能な投資のためのEUタクソノミー」と、「EUのエコラベル規則に則ったリテール投資家向け金融商品プロジェクト」の中に原子力を含めるべきだと訴えている。EUタクソノミーは見せかけの環境配慮を装った事業を廃し、環境上の持続可能性を満たす真にグリーンな事業に正しく投資が行われるよう明確に定義づける枠組。ECが設置した「持続可能な金融に関する技術専門家グループ(TEG)」は2020年3月、EUタクソノミーの最終報告書の中で、「低炭素なエネルギーの供給で原子力が果たす役割や貢献はデータ等で十分に裏付けられている」と述べた。しかしその一方で、「原子力発電所が排出する放射性廃棄物の管理で、他の環境分野に影響が及ばないかという点については非常に複雑で評価が難しい」と説明。この段階で原子力をEUタクソノミーに含めるよう勧告することは出来ないとした上で、原子力技術とその環境影響について深い専門知識を有するグループが、一層幅広い技術評価を実施することを推奨していた。今回の技術評価を請け負ったJRCは、EUの政策立案に際して独立の立場から科学的助言と支援を提供する科学・知識サービス機関である。TEGはグリーン事業をEUタクソノミーに含める重要な基準として、「環境への十分な貢献」と「(資源循環や生態系といった)他の環境分野に悪影響を及ぼさないこと(Do No Significant Harm=DNSH)」の2点を設定。このためJRCは今回、高レベル放射性廃棄物(HLW)と使用済燃料の長期的な管理に関する側面など、DNSH基準に照らして原子力を分析・評価するよう要請された。主な結論の中でJRCは、「HLWと長寿命核種の深地層処分については、現時点で適切かつ安全な超長期的隔離方法として科学的、技術的側面から幅広く合意が形成されている」と指摘。CO2の回収・貯留(CCS)技術でも、同様に地中や海底など別の場所での隔離貯蔵が検討されているが、こちらは肯定的な評価を受けるとともにEUタクソノミーにもすでに含められている。このことからJRCは、HLWの長期的処分においてもTEGが同様の課題を適切に対処可能と考えていたと述べた。JRCはまた、周辺住民の健康や環境を害することなく放射性廃棄物を処分するには、技術的解決策と適切な行政枠組、法的な規制枠組などを組み合わせる必要があると説明。地層処分に必要な技術はすでに利用が可能であり、政治面や公共面の条件が整えば実行できると広く考えられている。現時点でこの処分方法はまだ実証・試験段階にあり、長期的に実行した経験はないものの、フィンランドやスウェーデン、仏国ではすでに国内で実施計画が進んでおり10年以内に操業を開始できるとの見通しを述べた。JRCのこのような結論について、フォーラトムのY.デバゼイユ事務局長は、「報告書で強調されているように、既存の技術で周辺住民や環境に悪影響が及ぶのを阻止することができる」と断言。「我々の待ち望んでいた評価結果が出た今こそ、原子力をEUタクソノミーやエコラベル・プロジェクトに含めるべきだ」と指摘した。これと同時に、「原子力産業界としてもこの勧告に真剣に耳を傾け、欧州の原子力部門が可能な限り持続可能となるよう、技術的に利用できる方法すべてを実行しなければならない」と訴えている。ECに対してはまた、「今回の科学的評価をわきまえた上で、原子力をいつどのようにEUタクソノミーに含めるのか数日以内に明確にしてほしい」と要請。「リテール投資家向け金融商品プロジェクトに関するEUのエコラベル規則」案に関しても、欧州議会や欧州理事会にかける前に原子力が含まれるように見直すことを提言している。(参照資料:JRC、フォーラトムの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月29日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

31 Mar 2021

4947

チェコの産業貿易省は3月25日、ドコバニ原子力発電所II期工事(5、6号機)の建設サプライヤーの入札実施に向けて、事前の資格審査に参加させる候補企業を4社に絞ったと発表した。これまでに関心を表明した5社のうち、ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社、韓国水力・原子力会社(KHNP)、フランス電力(EDF)、および米国のウェスチングハウス(WH)社を選定したもので、中国の広核集団有限公司(CGN)を候補から除外。これについては、チェコ駐在の中国大使館が抗議文を発表したと伝えられる。実際の入札手続きを行う前に、国営電力CEZ社の100%子会社でプロジェクト企業の「ドコバニII原子力発電会社(EDU II)」が候補企業それぞれの詳細な安全・セキュリティ評価を行う方針で、11月末までにこれら4社に必要な企業情報の提出を求める。その後これを受け継ぎ、CEZ社が4社の包括情報を取りまとめて政府に提出。今年の秋の総選挙で成立する新政権が、それらに基づいて入札への招請企業を決定する。チェコ政府は2020年7月、出力120万kWのドコバニ5号機の建設サプライヤーを2024年末までに選定するため、CEZ社と合意文書を締結した。このなかで、2036年の5号機の運転開始を目指してCEZ社には必要事項すべてを実行に移すよう指示しており、政治面、法制面のリスクは政府が保証すると確約した。産業貿易省によると、今回絞り込まれた4社は今後、II期工事建設プロジェクトのサプライヤー候補として、企業構造やその所有権、財務指標等に関する情報をドコバニⅡ原子力発電会社に提出。主契約者や協力企業となる企業の情報に加えて、企業連合や合弁事業体で協力する可能性がある企業名なども必要に応じて明らかにする。また、サイバーセキュリティに関する要件との適合性、サプライチェーン全体の品質管理、技術移転関係の情報も提出文書に含まれる。K.ハブリーチェク副首相兼産業貿易大臣は今回、「このような評価を通じて、どんな形であれ安全・セキュリティ要件の履行が疑われる企業を除外する方針だが、入札に大きな遅れが生じる心配はない」と説明。5号機の着工、運転開始を含む今後の建設スケジュールに変更がないことを以下のように説明した。2021年4月~2021年12月:候補企業の安全・セキュリティ評価を実施2021年12月:チェコ政府は入札に招請する企業のリストを承認。2022年~2023年:入札およびサプライヤーとの交渉を実施。2023年:最適なサプライヤーを選定し、承認。2023年~2024年:交渉および最終決定を経て最適なサプライヤーと契約を締結。2029年:5号機を着工。2036年:5号機を起動。(参照資料:チェコ政府の発表資料(チェコ語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月26日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

30 Mar 2021

2212

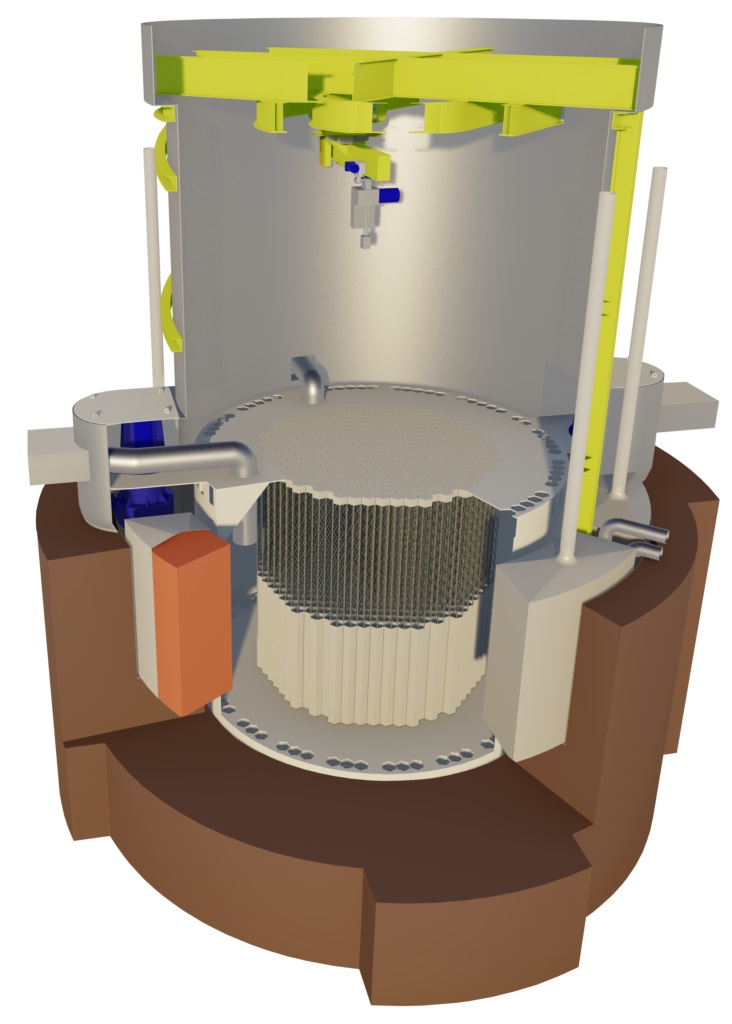

フィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)が3月26日付けでオルキルオト原子力発電所3号機(172万kWの欧州加圧水型炉:EPR)(OL3)に燃料の装荷許可を発給したのを受け、事業者のティオリスーデン・ボイマ社(TVO)は翌27日、同炉で装荷作業を開始した。128トンのウラン燃料が含まれる全241体の燃料集合体は、2018年にフラマトム社の燃料製造工場から建設サイトに到着していたもの。装荷作業の完了までに約1週間を要するとしている。OL3の建設工事は2005年8月、世界で初めてEPR設計を採用して開始されたが、規制関係文書の確認作業や土木建設工事、品質検査等に想定外の時間を費やした。当初の完成予定年は2009年だったが、TVOは2020年8月、その時点の最新スケジュールとして「2022年2月にはOL3で定常的に発電を開始できる」と発表。今回の発表でも、OL3の送電開始は今年10月になるほか、営業運転を意味する定常的な発電の開始は2022年2月であると繰り返しており、この期間にOL3は様々な出力レベルで合計10億~30億kWhを発電する見通しである。同社はまた、OL3一基でフィンランドの総電力需要の約14%が賄われると強調している。TVOが燃料の装荷許可をSTUKに申請したのは2020年4月のことで、この時期に世界では新型コロナウイルスによる感染が拡大していた。OL3の建設サイトで、TVOは建設プロジェクトへのリスクを最小限に抑えるための対策を実施。同年12月には、同プロジェクトに必要な自己資金等を十分確保するため、同社の株主は臨時株主総会で4億ユーロ(約516億円)の追加融資を行うことに合意した。建設工事を請け負っている仏アレバ社と独シーメンス社の企業連合も、プロジェクトの完了まで十分な資金が確保されるよう、関係機関から支援を受けながら取組みプランを作成していた。一方のSTUKは燃料の装荷許可発給に際し、同炉が安全要件に適合していることや、緊急時とセキュリティ面の対応策が十分整っていることを確認した。同炉では、燃料が核兵器開発用に拡散されるのを防ぐ対策も適切に取られているほか、原子力損害が発生した場合の賠償責任も事業者が適切に手配しており、燃料の装荷準備は整ったと結論付けた。なお、燃料を装荷した後の数か月間、TVOはOL3で改めて温態機能試験を実施する方針である。初回の温態機能試験はすでに2018年5月に完了しているが、TVOは引き続き機器の点検や最終確認等の作業を実施し、システムが正確に機能するか検証。原子炉系統とタービン系統で使用前の試験を行うほか、異なる圧力と温度の下で様々な試験を行う。また、OL3の出力上昇等に関する情報は、同社のウェブサイトや証券取引所への提出文章等で公開するとしている。(参照資料:STUK、TVOの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月26日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

29 Mar 2021

3191

欧州連合(EU)に加盟する仏国のE.マクロン大統領、および東欧6か国の首相は3月19日、EUの執行機関である欧州委員会(EC)のU.フォンデアライエン委員長らに連名で書簡を送った。この中で、EUの地球温暖化防止政策で原子力が果たす役割を強調するとともに、原子力を含むすべての低炭素エネルギー技術が平等に扱われることを要請している。この共同書簡に署名したのは、いずれも国内で原子力開発利用を積極的に推進している7か国の首脳。マクロン仏国大統領を筆頭に、チェコのA.バビシュ首相、ハンガリーのV.オルバーン首相、ポーランドのM.モラビエツキ首相、ルーマニアのF.クツ首相、スロバキアのI.マトビッチ首相、およびスロベニアのJ.ヤンシャ首相である。宛先はECの委員長に加えて、F.ティマーマンス筆頭副委員長とM.マクギネス金融安定担当委員、およびK.シムソン・エネルギー担当委員となっている。7か国の首脳はまず、EUが2050年までに気候中立(=CO2の排出量と吸収量がプラスマイナスゼロの状態)を達成するという目標を掲げたことを高く評価。しかし、EUの加盟各国にはそれぞれの事情があり、この目標の達成に向けて国内政策を立案する際、方法選択の余地がほとんどないと憂慮している。EU域内において原子力はCO2をほとんど排出しない技術の一つと認められるべきだが、加盟国それぞれのエネルギー政策の中で原子力開発利用を進めるのも、進めないのも自由である。また、原子力は地球温暖化との戦いで欠くことのできない重要な貢献をするにも拘わらず、開発利用国の原子力部門は他の多くの加盟国から異議を唱えられている。7か国首脳によると、低炭素なベースロード電源である原子力は、再生可能エネルギーとの相乗効果により再エネ開発の比率を引き続き高めていくことに貢献できる。原子力はまた、クリーンな水素を手頃な価格で製造するのに非常に有望と見られているため、エネルギー部門を有機的に運営する上で重要な役割を果たすことも可能。さらには、新型コロナウイルスによる感染が終息した後、経済不況の中で原子力は安定した質の高い雇用を多数創出できるとしている。これらを踏まえて7か国の首脳は、EUの政策決定の中で原子力がますます除外されているため、加盟国がエネルギー源を自由に選択する権利等も近年は非常に制限されているとの懸念を表明。2050年以降も商業的に利用可能なエネルギー源の選択では、原子力発電所を新設する適切な体制が失われたまま安全性の強化や廃止措置活動を進めていけば、原子力は徐々に衰退していき、EU域内の多くの国で質の高い雇用が多数失われていく。これは原子力の新設のみならず、水素生産のように既存炉活用のための投資にとっても非常に大きな懸念材料だと指摘した。その上で7か国首脳は、「EU加盟国は皆、EU法に全面的に従って政策選択をしているものの、原子力をEUの地球温暖化防止政策から排除することなく、他の発電技術と真に平等な取り扱いを確保したいという我々の緊急要請はまた別の議論になる」と強調。今や、EU加盟国の約半分が原子力発電を利用し、最も厳しい安全基準を満たしつつ域内における低炭素電力の半分近くを供給していることを心に留め置くべきだと指摘した。また、ECに対しては2050年までの気候中立達成に向けて、特定の技術に固執することなく貢献可能な方法すべてを地球温暖化防止エネルギー政策に取り入れることを要請。中心となるグリーン事業の分類投資(EUタクソノミー)にも原子力を含めるなど、あらゆる政策の決定において低炭素な発電技術はすべて対等に取り扱われねばならないと訴えている。(参照資料:7か国の共同書簡、ポーランド政府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

26 Mar 2021

2804

英国南東部のサフォーク州でサイズウェルC原子力発電所建設計画を支援している原子力サプライチェーン「サイズウェルC企業連合」は3月24日、地元選出の英国議会議員や企業グループ、企業組合、商工会議所、高等教育機関など、東部イングランド地域を代表するグループと協力覚書を締結したと発表した。サイズウェルC発電所の建設計画では、サマセット州で建設中のヒンクリーポイントC発電所と同じく、160万~170万kWの欧州加圧水型炉(EPR)を2基建設することになっている。総工費の約70%に相当する約140億ポンド(約2兆円)が英国企業に支払われる予定で、同企業連合は今回この中から、9~12年程度と予想される同発電所の建設期間中、サフォーク州への投資額20億ポンド(約2,980億円)も含めて東部イングランド全体で44億ポンド(約6,560億円)を投資すると約束した。この投資を皮切りに、同企業連合はサイズウェルC発電所の完成後も、投資等を含めた長期的なビジネスの機会を地元企業に提供していく。また、英国政府が法的拘束力のある目標として掲げている「2050年までにGHG排出量の実質ゼロ化」の達成や、そのための重要施策10項目を示した「緑の産業革命に向けた10ポイント計画」においても、この投資は重要な役割を果たすとしている。「サイズウェルC企業連合」は、2020年7月に英国の原子力サプライチェーンに属する企業や労組など32社が結成したもので、現在の参加企業数は約200社に拡大。同建設計画の事業者である仏国籍のEDFエナジー社のほか、大手エンジニアリング企業のアトキンズ社やアラップ社、ヌビア社、原子力事業会社のキャベンディッシュ・ニュークリア社、建設大手のレイン・オルーク社、米国籍のGEスチーム・パワー社などが参加。大手労組のGMBやユナイト・ユニオンも加わっている。同企業連合は今回の覚書締結に際し、会計・財務・顧問・サービス企業のアーンスト&ヤング(EY)社に委託して、サイズウェルC発電所が地元にもたらす経済効果などを調査した。EY社の報告書によると、同建設計画が実行に移された場合、東部イングランドではサフォーク州の3万5千人分も含めて、合計7万3千人分の雇用が地元サプライチェーンで創出される。また、地元政府の関連支出により、地元経済は一層拡大していくとしている。英国政府は現在、サイズウェルC原子力発電所の建設についてEDFエナジー社と協議中だが、今の選出議員による議会会期中(2024年まで)に、少なくとも1件の原子力発電所建設計画で最終投資判断(FID)が下されることを目標にしている。「サイズウェルC企業連合」も、今回の覚書で投資や雇用機会の創出プランを設定したのに加えて、以下の事項を約束している。・サイズウェルC建設計画の開発段階に応じて、東部イングランドの原子力サプライヤーに長期的なビジネスの機会を提供する。これには、カンブリア州ムーアサイドで将来的に原子力発電所を建設する可能性も含まれる。・東部イングランドの原子力サプライヤーが国際的なビジネスの機会にも参入できるよう尽力する。・短大など東部イングランドの高等教育機関と連携し、優秀な学生が原子力・建設産業界に採用されるようにする。(参照資料:サイズウェルC企業連合、E&Y社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

25 Mar 2021

2231

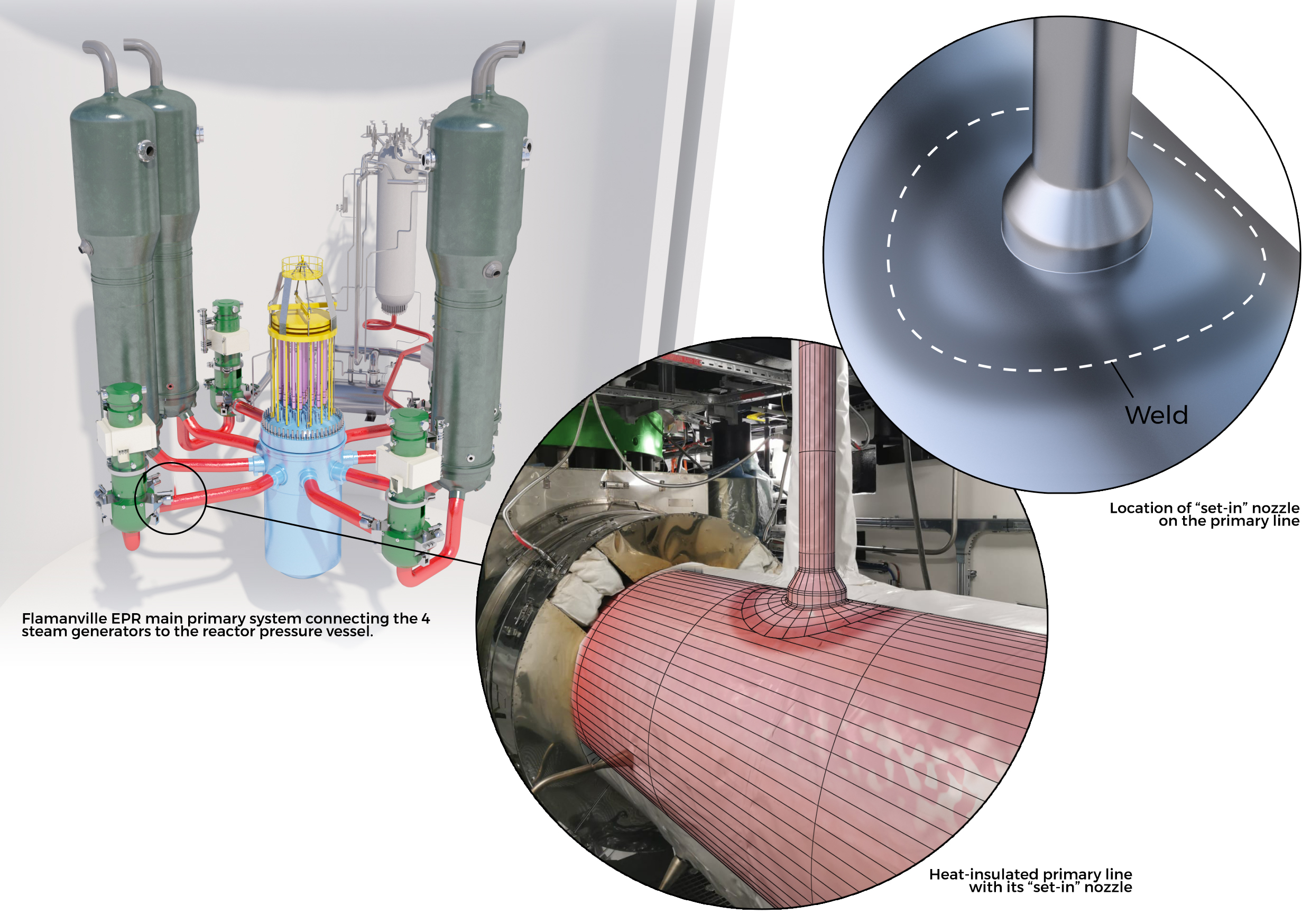

仏原子力安全規制当局(ASN)は3月18日、建設中のフラマンビル原子力発電所3号機(163万kWの欧州加圧水型炉:EPR)(FL3)で1次系配管のノズル設置部3か所に設計上の異常が認められたことから、事業者のフランス電力(EDF)に対し根本原因の究明と対処方針の提示を求めたと発表した。ASNはこの件について意見表明を行う前に、異常の探知や是正措置が遅れた理由についても解明していく方針。その中でも特に、1次系の他の部分で異常がないことを確認したいとしている。また、これにともない、EPRを開発したフラマトム社が22日、正確な原因の特定と適切な対処計画の提案に向けてEDFチームをサポートすると表明。安全基準に照らし合わせて、ノズル部の特性を再評価するとしている。ASNの発表では、EDFはこの異常に関する報告を今月3日に行っていた。それによるとEDFは2006年、1次系の主要配管と複数の補助系を接続するノズルを3か所で設置するのに際し、設計の変更等を検討した。初期設計ではこれらのノズルと溶接ビード(2つの溶接部材が溶融して出来た帯)の位置が非常に近くて点検し難いため、溶接部の直径を広げる形で設計を変更。2011年にこの変更に沿ってノズルを溶接する作業が行われ、要件との適合性もチェックされた。しかし、関係する配管が製造された2013年、EDFとフラマトム社は直径15cm以下の小口径ノズルでは溶接部の設計に異常がともなうことを確認した。EDFは2014年、この溶接部に「故障か所の除外プロセス」を適用して処理すると決定したものの、ASNは2017年にこのプロセスの基本要件と1次系主要配管の適合性を調査するようEDFに指示。ノズル部で設計変更が行われた2006年当時は、溶接部の直径が安全調査で検討された大きさを上回るなど、破断の発生を考慮していないという認識はなかったが、ASN自身もEDFが2020年末に提示した対応を2021年1月に審査した結果、これらのノズル溶接部が要件すべてに適合していないことが判明したとしている。FL3の建設工事は2007年12月に始まったが、仏国内では初のEPR建設であるため、土木エンジニアリング作業の見直しや原子炉容器の鋼材組成異常、2次系配管溶接部の品質上の欠陥などにより、完成は大幅に遅れている。それでも2020年2月には温態機能試験が完了し、ASNは初装荷燃料の敷地内への搬入を許可。2022年末に燃料を装荷した後、2023年に送電開始できると見られていた。(参照資料:ASNの発表資料①、②、フラマトム社の発表資料、EDFの発表資料(仏語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月23日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

24 Mar 2021

3771

中国核工業集団公司(CNNC)は3月19日、パキスタンのカラチ原子力発電所2号機(K-2)(110万kW)が18日付で初めて、パキスタンの送電網に接続したと発表した。同発電所では、中国が知的財産権を有する第3世代炉「華龍一号」をCNNCが2号機、3号機として建設中である。2015年8月に本格着工したK-2は、「華龍一号」を採用した中国の輸出プロジェクトとしては最初のもの。今年の2月下旬に、同炉は初めて臨界条件を達成しており、年内にも営業運転を開始する見通しとなった。カラチ発電所3号機(K-3)の建設工事も2016年5月から始まっており、K-2に続いて来年完成すると見込まれている。パキスタンでは政府の「原子力ビジョン2050」に基づいて、2050年までに約4,000万kWの原子力発電設備建設を目指している。しかし、カシミール地域の帰属問題を巡って長年インドと対立しているため、インドと同じく核不拡散条約(NPT)に加盟しない道を選択した。欧米の原子力先進国から技術面、資金面の支援が得られないなか、中国からはこれらの両面でパキスタンに支援が提供されており、すでにチャシュマ原子力発電所では中国製の30万kW級PWRが4基稼働中である。K-2の送電網への接続についてCNNCは、両国間の全面的な戦略協力パートナーシップを一層強化する重要な出来事になったと評価。またCNNCによれば、「華龍一号」は中国の30年以上におよぶ原子力研究開発での設計・製造・建設・運転経験に基づいて開発されており、中国の優れた製造産業が世界市場に進出する際のビジネス・ツールでもある。同設計の具体的なスペックとして、CNNCは設計上の運転期間が60年であるほか、177体の燃料集合体による運転サイクル期間は18か月、安全系に動的と静的両方のシステムを組み合わせており、格納容器は二重構造になると説明。これらによって、国際的に最も厳しい安全基準をクリアしたとしている。CNNCはK-2の年間発電量が約100億kWhにのぼると予測しており、これにより標準炭の使用量を312万トン削減、CO2にして816万トンの排出を抑制できるとした。また、この建設プロジェクトでは関連産業で1万人以上の雇用創出がパキスタン国内で見込まれ、同国民の生活の質を向上させるとともに経済成長を促すなど、重要な役割を果たすと指摘している。「華龍一号」設計を採用した原子炉としては、中国国内ですでにCNNCの福清5号機が今年1月に福建省で営業運転を開始、同6号機の完成も間近いと見られている。また、中国広核集団有限公司(CGN)はCGN版の「華龍一号」設計を使って防城港3、4号機を広西省で建設している。さらに2019年以降はCNNCが福建省でショウ(さんずいに章)州1、2号機を、CGNが広東省で太平嶺1、2号機を建設中であり、2020年12月末にはCGNが浙江省でも三澳1号機を本格着工している。同設計はまた、英国ブラッドウェルB原子力発電所(100万kW級PWR×2基)への採用が決定。2017年1月から同国の原子力規制当局が英国仕様の「UK-HPR1000」について、包括的設計審査(GDA)を実施中となっている。(参照資料:CNNCの発表資料(中国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月19日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

23 Mar 2021

4168

「SSR-W」の構造図©Moltexカナダの連邦政府は3月18日、東部のニューブランズウィック(NB)州が進めている小型モジュール炉(SMR)の技術研究開発を支援するため、総額5,600万カナダドル(約48億7,400万円)以上の資金供与を行うと発表した。その内訳は、NB州内で商業規模の実証炉建設が計画されている2つのSMR設計のうち、「燃料ピン型溶融塩炉(SSR-W)」を開発した英モルテックス・エナジー社に対して、「戦略的技術革新基金(SIF)」から4,750万加ドル(約41億3,600万円)、大西洋地域開発庁(ACOA)の「技術革新による地域経済成長(REGI)プログラム」から300万ドル(約2億6,000万円)を支出する。これに加えて、SMR実証炉の建設予定地であるポイントルプロー原子力発電所の準備資金として、同炉を所有する州営電力のNBパワー社に約500万加ドル(約4億3,500万円)、NB州内でSMR技術の開発研究を支援しているニューブランズウィック大学・原子力研究センターの能力を拡充するため約56万加ドル(約4,900万円)をACOAから提供する方針である。連邦政府の考えでは、これらの支援を通じてCO2排出量が削減され、カナダがクリーンな経済成長に移行するために役立てることが出来る。連邦政府の「技術革新と能力の増強計画」にも、高度な能力を持つ人材が育ち、将来的な経済成長と技術革新の主要要素となる新しい基盤技術の研究が進展。カナダのSMR技術開発、およびその長期的なビジョンを示した「SMRアクション計画」をも下支えすることになる。今回の決定について連邦政府のF.-P.シャンパーニュ技術革新・科学産業相は、「このような革新的技術の開発利用を連邦政府が支援することで、低炭素なエネルギー源の開発が促進され、世界のSMR開発におけるカナダのリーダーシップが確立される」と強調。「連邦政府は新型コロナウイルスによるパンデミック後の復興も含め、一層豊かで健全なカナダのために基盤を築かねばならないが、今回の資金援助は地球温暖化との戦いやパンデミック後のカナダ経済の安定性を取り戻す上で、重要な役割を担うことが期待される」と指摘した。NB州の「SSR-W」実証炉計画NB州政府が、モルテックス社製「SSR-W」の実証炉を2030年までにポイントルプロー原子力発電所のサイト内で建設すると表明したのは2018年7月のこと。同州政府によれば、先進的なSMR技術の開発は安全・確実かつクリーンで経済的な原子力エネルギーを開発する一助になる。また、エネルギー需要を満たすだけでなく、輸出の機会も得られるようなエネルギー・ソリューションの開発で、同州はカナダのリーダー的立場の確立を目指すとしている。モルテックス社の発表では、出力30万kWの「SSR-W」は既存炉の使用済燃料を低コストで新燃料に転換できるため、NB州内では将来、使用済燃料の処分問題に解決の道筋をつけることができる。同社はポイントルプロー発電所の敷地内でその商業規模の実証炉を建設するほかに、廃棄物を安定塩にリサイクルする施設「WAste To Stable Salt (WATSS)」の建設も計画。2030年初頭にもSMRを完成させて、無炭素な電力をカナダ国内に送りだしたいとしている。モルテックス社はまた、同設計の開発にSIF基金から4,750万加ドルが提供されるのを受けて、自らも同額の資金を拠出する方針である。これらを合計した金額で「SSR-W」と「WATSS」の設計を一層前進させ、カナダ原子力安全委員会が同設計について実施中の「許認可申請前設計審査(ベンダー設計審査)(VDR)」を第2フェーズに進めていく。ACOAからの300万加ドルもWATSS研究のさらなる促進に利用する方針で、このような技術の商業化が急速に進展すれば、カナダでは付加価値の高い数百人規模の雇用が創出される。これらの雇用は15年間で約10億加ドル(約870億円)の国内総生産(GDP)への寄与を生み出し、連邦政府に1億加ドル規模(約87億円)の歳入をもたらすと強調している。(参照資料:カナダ連邦政府、モルテックス・エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月18日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

19 Mar 2021

3430

韓国水力・原子力会社(KHNP)は3月17日、ロシアのASEエンジニアリング社(JSC・ASE・EC)がエジプトから請け負った原子力発電導入計画に参加するため、16日付けでエジプトのペトロジェット(Petrojet)社との協力合意契約書に調印したと発表した。ペトロジェット社は、エジプトの国営石油会社が保有する主要なエンジニアリング・資材調達・建設(EPC)企業。これによりKHNP社は現地パートナーとの協力を本格化し、事業参加の基盤を確保する方針である。発表によると、この契約にはKHNP社のほかに韓国電力技術(KEPCO E&C)と現代建設、および斗山重工業が加わっている。これらの企業が、韓国およびアラブ首長国連邦(UAE)のバラカ発電所建設計画で蓄積した経験と事業遂行能力に基づき、エジプト企業との協力を推進する考え。建設計画は来年から本格的な開始が予定されているため、KHNP社はASEエンジニアリング社からタービン建屋や屋外施設などのEPC契約受注を目指す。また、現地の技術者や専門家の養成も支援する方針で、一過性ではない長期的な協力関係をエジプトと築きたいとしている。エジプト政府は首都カイロの北西130kmの地点で、同国初の原子力発電設備となるエルダバ発電所(120万kWのロシア型PWR:VVER×4基)の建設を計画。同国の電力・再生可能エネルギー省は2017年12月、ASEエンジニアリング社の親会社であるロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社と、建設工事の開始に必要な一連の契約書の最終文書となる「通知条項」に調印した。これに基づき、ロシア側は原子炉4基の建設に加えて、発電所が稼働する全期間を通じて原子燃料を供給する。また、発電所の運転開始後10年間は運転・保守関係の支援を提供するほか、エジプトの人材育成にも協力。さらに、使用済燃料の専用貯蔵施設をエジプトで建設する。この計画については2018年10月、米国のGEパワー社がロスアトム社の発電機器製造部門であるアトムエネルゴマシ社との合弁事業体を通じて、4基分のタービン系統機器を納入すると発表した。また、完成した原子炉4基を所有・運転する予定の原子力発電庁(NPPA)は2019年3月、エジプト原子力・放射線規制機関(ENRRA)からサイト許可を受領、同計画は2026年の初号機起動を目指して大きく動き出している。なお、この事業に国外から参加するには、エジプト政府の要求どおり従業員の20~35%をエジプト人とする必要があるため、今回参加した韓国企業もエジプト国内で一定数の従業員を雇用すると見られている。(参照資料:KHNP社の発表資料(韓国語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

18 Mar 2021

3781

米ウェスチングハウス(WH)社は3月15日、ポーランドが進めている民生用原子力発電(導入)プログラムへの協力で、米国から技術移転することや米国企業による包括的投資構想の策定などを計画していることを明らかにした。これらは、今月初旬にポーランドの原子力発電プログラムの実施に向けた両国の政府間協力協定(IGA)が発効したのを受け、同社のP.フラグマンCEOがポーランドの首都ワルシャワで、P.ナイムスキ戦略エネルギー・インフラ特任長官と協議した後、発表された。WH社がポーランドの原子力パートナーとして選定された場合、同社はポーランド国内で2,000名以上の関係雇用が創出されるよう原子力サプライチェーンの構築に尽力し、質の高い原子炉機器や専門的知見の提供を保証するとしている。ポーランドでは、2月初旬に内閣が燃料・エネルギー部門における2040年までの重要政策「PEP2040」を正式承認した。この中の「改定版・原子力発電プログラム」は同国の戦略的プロジェクトの1つと位置付けられており、国内で閉鎖された石炭火力発電所の代わりとして、2043年までに第3世代あるいは第3世代+(プラス)のPWRを合計6基(600万~900万kW)建設すると明記。2033年に初号機が運転開始した後は、2~3年毎に後続の5基を起動していく計画である。この分野における米国とポーランドの協力については2020年10月、米エネルギー省(DOE)のD.ブルイエット長官(当時)がIGAに署名している。その後、ナイムスキ特命長官による署名も含め、ポーランド側の手続が完了したことからIGAが発効。双方が発効要件すべてを満たしたことが、両国の外交文書で確認されている。30年間有効な同IGAに基づいて、両国は今後ポーランドの原子力発電プログラムを実行に移すための方策や資金の調達方法について18か月にわたって協議し、報告書を作成する。この報告書は、ポーランドの原子力発電所建設パートナーとして米国が長期的に同プログラムに関与し、原子力発電所の国内建設でポーランド政府が最終決断を下す際の基盤となる予定である。今回の発表の中でWH社のフラグマンCEOは、「CO2の排出量や大気汚染、信頼性の高いエネルギーに対する需要の高まりといった課題に取り組むポーランド政府の姿勢や統率力を当社は高く評価している」と表明。その上で、「当社には原子力の技術革新で長年にわたる成功の伝統があり、ポーランドにおける今後のエネルギー供給保証や雇用の創出といった課題への取り組みに連携協力していく体制は整っている」と強調した。WH社によると、同社が開発した「AP1000」設計は高い安全性と操作性を原子力市場に提供。同設計を採用して中国で稼働中の発電所は今後も、卓越した設備利用率や燃料交換のための停止期間短縮などで、業界記録を容易に達成するとしている。(参照資料:WH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

17 Mar 2021

2628

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は3月11日、サンクトペテルブルク西方のレニングラード原子力発電所6号機(II期工事2号機、119.9万kWのPWR)に対し、連邦環境・技術・原子力監督庁(ROSTECHNADZOR)が10日付けで営業運転を承認したと発表した。今月末までに正式な文書手続きを完了し次第、同炉は営業運転を開始する見通しである。同炉は第3世代+(プラス)の120万kW級ロシア型PWR(VVER)「AES-2006」を採用し、2010年4月に本格着工した。2020年9月に起動プロセスの最終段階である「最小制御可能出力(MCP)」レベル(*原子炉が臨界条件を達成する段階において、核分裂連鎖反応を安定した状態で維持するのに必要な1%未満の出力)に達した後、翌10月には国内送電網に接続されていた。同設計の採用炉としてはロシア国内で4基目であり、稼働中の大型商業炉としては34基目になる。レニングラード原子力発電所では、チェルノブイリ発電所と同型の100万kW級軽水冷却黒鉛減速炉(RBMK)が4基、I期工事として稼働していたが、2018年12月と2020年11月に1、2号機がそれぞれ45年間の営業運転を終えて永久閉鎖された。II期工事の1、2号機はこれらのリプレース用として建設されており、ともに「AES-2006」設計を採用。同発電所の5号機であるII-1号機は2018年10月に営業運転を開始した。また、これに先立つ2017年2月に「AES-2006」を世界で初めて採用したノボボロネジ原子力発電所II期工事1号機が、さらに同型のノボボロネジII-2号機も2019年10月に営業運転を開始している。レニングラードII-2号機に関しては、昨年11月から4か月間にわたり異なる4段階の出力レベルでの起動プロセスの試験を重ねて来た。3月9日に15日間の最終総合試験が完了し、定格出力による運転に問題のないことが確認された。これにともないROSTECHNADZORは今回、同炉がロシアの技術規制と建設プロジェクトの設計要件に適合しているとの声明文を発表。営業運転の開始承認を受けて、同発電所のV.ペレグダ所長は「運転期間全体を通して、新しい原子炉は安全かつ持続的に操業できる」と明言した。営業運転を開始するまでに同炉は20億kWh以上発電する見通しだが、ロスアトム社の試算では、税金その他の経済効果として同炉はレニングラード州に年間30億ルーブル(約45億円)以上をもたらすことになるとしている。(参照資料:ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

16 Mar 2021

2777

国際連合(UN)経済社会理事会における地域経済委員会の一つ「国連欧州経済委員会(UNECE)」は3月11日、世界中の鉱物資源等の資源量と埋蔵量を正しく評価・分類するための国連枠組み規定(UNFC)を原子燃料資源に適用し、「持続可能な開発に向けた原子燃料資源の活用――原子力の導入に向けた経路(Use of Nuclear Resources for Sustainable Development―—Entry Pathways)」を報告書として公表した。それによると、世界のエネルギー部門は現在、大気を汚染しないエネルギー源に移行する大規模な転換期を迎えているが、これは社会経済的な開発を下支えするクリーンエネルギーの利用拡大が新興経済国を中心に必要となったため。これと同時に、地球温暖化や大気汚染といった環境上の危機が世界的に広がるのを抑えるためでもある。この移行を成し遂げる経路は複数存在しており、各国は保有する天然資源などそれぞれの状況を考慮して各自で決めた経路を辿ることになるが、2015年の国連サミットで採択された(持続可能な開発目標を中核とする)「持続可能な開発のための2030アジェンダ」は、このように難しい判断を下す際に不可欠のツールとなった。UNECEの今回の報告書は、エネルギーミックスの構成要素としての原子力の可能性を探るとともに、ウラン資源の活用がどのようにして持続可能な開発の基盤となるかを明示。これらの観点から、いくつかの国では原子力の推進を決めた一方、ほかの国では様々な理由から原子力の利用判断を下していない。報告書はエネルギー源の移行で原子力が果たす役割を一層理解する上で必要なものを示し、各国の政策決定者が判断を下す際の要請に応えたいとしている。世界ではすでに、原子力をそれぞれのエネルギーミックスに加えるべく、検討や計画の立案を進めている国が多数あり、報告書はこれらの国で適用できる重要オプションや課題となるもののいくつかを明確化した。また、これらの国で埋蔵されているウラン資源の活用など、原子力発電の推進と経済開発に資する各国・地域毎のファクターに焦点を当て、UNFCや国連資源管理システム(UNRMS)を適用することによって原子力の導入に向けた経路を探り出している。今回の報告書が重要見識として見出した事項には、以下のものが含まれる。・原子力は持続可能な開発という世界的検討課題を達成するために不可欠なツールであり、エネルギー部門の脱炭素化や貧困の根絶、飢餓のゼロ化達成、清潔な水の供給、価格の手頃なエネルギーの確保、経済成長、産業界の技術革新などの点で重要な役割を担っている。・原子力の導入を検討している国で適用が可能な導入経路は、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」とも一致しており、国際原子力機関(IAEA)の「 マイルストーンアプローチ」に基づく原子力発電開発プログラムは、導入国がエネルギー需要や社会経済面、環境面の目標を達成し、地球温暖化の防止で国際的な誓約を順守する一助になる。・原子燃料サイクルと放射性廃棄物管理戦略の実行に際して持続可能なオプションは数多くあり、各国は経済開発やエネルギー供給保証の促進など、それぞれの必要性に合った戦略を採るべきである。・現在、利用できる原子炉設計は実証済みの成熟した技術に基づいており、80年間の運転継続が可能なものや高い安全性が確保されるもの、優れた運転性能を持つものがある。これらは、信頼性が高く価格も手ごろな低炭素電力を生み出すことから、各国が持続可能な開発目標を達成する一助になる。・現在、小型モジュール炉(SMR)や先進的原子炉設計の開発が幅広く行われており、この中には近い将来建設可能になるもの、柔軟性の一層高い運転や熱電供給の脱炭素化に適したものもあり、持続可能な開発を一層加速することになる。・原子力と再生可能エネルギーには技術面で互いに補い合う方法が数多くあり、それによってクリーンで信頼性の高いエネルギーを適正価格で供給するという共通目標の達成が可能である。(参照資料:UNECEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

15 Mar 2021

3044

チェコ国営電力のCEZグループは3月9日、ドコバニ原子力発電所Ⅱ期工事(120万kW級PWR×2基)の立地許可が原子力安全庁(SUJB)から発給されたと発表した。ドコバニ発電所では、1980年代後半に運転開始したI期工事の4基(各51万kWのロシア型PWR:VVER)(=写真)が閉鎖時期を迎えるのに備え、出力の大きな5、6号機をⅡ期工事として建設する計画。立地許可の申請書は、CEZグループの「ドコバニⅡ原子力発電会社(EDU II)」が昨年3月に提出していたもので、プラント供給企業の選定や建設工事の実施に先立つ最も重要な準備手続である。SUJBは3月8日付けの発表の中で、「立地許可の発給を阻むような事実は見受けられなかった」と表明。この建設計画については同国のA.バビシュ首相が2019年11月、チェコのエネルギー自給を維持するため、Ⅱ期工事の最初の1基については2022年末までにプラント供給企業の選定を終え、遅くとも2029年までに建設工事を開始、2036年までに運転開始を目指すと述べている。CEZ社は2015年にドコバニ発電所Ⅱ期工事の建設準備を開始しており、この年に建設プロジェクトの準備と実施を担当する子会社としてEDU II社を設立した。EDU II社はⅡ期工事サイトの自然条件を調査したほか、建設プロジェクトの設計概念や、5、6号機の運転と将来の廃止措置が周辺住民と環境に及ぼす影響を予備的に評価。専門家による200以上の分析・調査結果も参照し、5年の歳月をかけて約1,600ページの立地許可申請書を作成した。同社はまた、2019年に環境影響声明書(EIA)も作成している。このほか昨年7月には、チェコ政府がCEZ社とEDU II社の3者で建設プロジェクトの枠組契約に調印。今回、原子力法に基づいて立地許可が発給されたことから、CEZグループは今後、プラント供給企業の入札公示や施設の配置設定などを行うとしている。CEZ社のD.ベネシュCEOは立地許可が発給されたことについて、「当社はⅡ期工事に必要な文書の作成など、準備作業その他の行政手続で膨大な努力を傾注している」と説明。これに加えて、「プロジェクトの実施に際しては可能な限り透明性が確保されるよう取り組んでおり、資機材の調達保証報告書など様々な関係資料も一般に公開している」と強調した。チェコでは一時期、テメリン原子力発電所の増設計画が進められていたが、チェコ政府が「完成発電所からの電力を固定価格で買い取る保証を与える事は出来ないと明言した」ため、同計画は2014年に頓挫している。ドコバニ発電所の増設計画については、2019年7月にチェコ政府がCEZ社の100%子会社を通じて建設資金を調達するという投資家モデルを承認。2020年5月には、A.バビシュ首相が記者会見で、「1基あたり60億ユーロ(約7,800億円)と言われている総工費の7割までを政府が低金利で融資する」と述べていた。また、ドコバニⅡ期工事のプラント供給企業に関しては、中国広核集団有限公司(CGN)とロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社、韓国水力・原子力会社(KHNP)、フランス電力(EDF)、米国のウェスチングハウス社が入札に関心を表明したと伝えられている。(参照資料:CEZ社、SUBJの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月9日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

12 Mar 2021

2971

経済協力開発機構・原子力機関(OECD/NEA)は3月3日、福島第一原子力発電所事故後の10年間に日本の内外で取られた対応や教訓、今後の課題等をまとめた報告書を公表したが、W.マグウッド事務局長はその後10日付けで、関連のビデオメッセージを公開した。原子力関係者がこの10年に学んだことは、原子力発電所の運転には一層の強靱さが求められること、甚大な自然災害を想定するには最大限に謙虚である事の重要性だと指摘。一方で、原子力発電所が本質的に非常に安全であることも学んでおり、将来のエネルギー源の重要な一部にもなり得ると明言している。(参照資料:マグウッド事務局長のメッセージ(日本語字幕付き)、原産新聞・海外ニュース、ほか)*なお、原産協会では特集「ふくしまの今~復興と廃炉、10年の歩み~」を掲載しており、マグウッド事務局長から本件とは別の動画(約10分)を寄稿していただき掲載しています。ご参考に紹介します。原子力産業新聞特集「ふくしまの今~復興と廃炉、10年の歩み~」への寄稿

12 Mar 2021

2667

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は3月10日、トルコで建設工事を請け負っている同国初のアックユ原子力発電所で、3号機(120万kWのロシア型PWR:VVER)の原子炉建屋の基礎部分に最初のコンクリートを打設したと発表した。120万kWのVVERを4基建設するという同発電所の建設サイトでは、1、2号機の本格的な建設工事がそれぞれ2018年4月と2020年4月に開始された。今回、起工式に参加したロスアトム社のA.リハチョフ総裁は、「初号機の着工からたった3年で3号機の建設工事が全面的に始まった」と指摘。「建設プロジェクトは異例の早さで進展しており、完成すればトルコのエネルギー供給保証を支える重要基盤の一つになるだろう」と強調した。起工式にはトルコのR.T.エルドアン大統領とロシアのV.プーチン大統領もテレビ会議で出席、最初のコンクリート打設の実施を受けて3号機の本格着工を宣言した。同じ席でエルドアン大統領は「エネルギーへの投資は未来への投資だ」と述べており、原子力発電の導入はトルコのエネルギー構成を多様化するために進めていると説明。これと同様に、エネルギーの効率化と再生可能エネルギーの開発も重要視していると述べた。同大統領はまた、原子力発電をトルコのエネルギーインフラに加えることは、国家のエネルギー供給を保証する戦略的手段だと指摘した。原子力発電は温室効果ガスを出さないだけでなく、環境への悪影響もないとした上で、トルコが建国100周年を迎える2023年にアックユ1号機の運転開始を予定しているほか、残りの3基も順次完成させていくと表明。4号機については2020年5月に建設許可申請書を原子力規制庁(NDK)に提出しており、来年にも本格着工を予定していると述べた。これら4基により、トルコは国内電力需要の約10%を賄う方針である。ロスアトム社の発表によると、3号機の建設許可はすでに昨年11月にNDKが発給済みであった。16区画に分割した基礎スラブの1区画に付き1,100立法メートルのコンクリートを打設するため、使用するコンクリートの総量は1万7,000立法メートル以上にのぼるとしている。なお、ロスアトム社はこのほか、同社のトルコ子会社であるアックユ原子力発電会社(ANPP)が同日、アックユ原子力発電所の建設資金として、ロシアのソブコム銀行から7年間に渡る2つの契約で合計3億ドルの融資を受けることになったと発表した。アックユ原子力発電所建設計画では、世界の原子力分野で初めて「建設・所有・運転(BOO)」によるプロジェクト運営方式を採用しており、約200億ドルといわれる総工費はロシア側がすべて負担。発電所の完成後、トルコ電力卸売会社(TETAS)が発電電力を15年間にわたり購入して返済する予定である。融資条件の詳細は公開されていないが、ロスアトム社によれば、今回のソブコム銀行の「サステナビリティ・リンク融資(SLL)」では、アックユ原子力発電所が「持続可能な開発」という条件を履行した場合、金利の引き下げが適用される。(参照資料:ロスアトム社の発表資料①、②、トルコ大統領府の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月10日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

11 Mar 2021

3883

アラブ首長国連邦(UAE)の原子力規制庁(FANR)は3月9日、同国初の原子力発電設備であるバラカ発電所の2号機(140万kWのPWR)について、60年有効な運転許可をNAWAHエナジー社に発給したと発表した。NAWAHエナジー社は、UAEで原子力発電導入計画を進めている首長国原子力会社(ENEC)の子会社。完成した発電所の運転管理を担当することになっており、2号機については今後、起動と送電開始の準備を進めていく。FANRもこれにともない、発電所駐在の検査官のみならずその他の検査官も投入する方針。規制要件に沿って燃料の初装荷や出力の段階的上昇試験が行われるよう、24時間体制で点検作業を実施するとしている。バラカ原子力発電所はUAEのアブダビ首長国西部に位置しており、韓国製の140万kW級PWR「APR1400」を4基建設している。2012年7月に1号機が本格着工した後、約1年間隔で同型の2~4号機を順次着工。1号機については2018年3月に竣工式が行われたものの、運転員の訓練とFANRからの承認取得に時間を要することから、NAWAHエナジー社は燃料装荷などの準備作業を延期した。その後、国際原子力機関(IAEA)や世界原子力発電事業者協会(WANO)が同炉の起動前審査や安全評価を実施しており、FANRはこれらを通じて起動準備が整ったことを確認。2020年2月に運転許可を発給した後、同炉では翌3月に燃料の初装荷が行われた。同年8月に同炉はUAE初の原子炉として送電を開始、12月には定格出力に達したことから、近いうちに営業運転を開始できると見られている。2号機の運転許可申請書は、1号機の申請書と併せてENECが2015年に、NAWAHエナジー社に代わってFANRに提出していた。これらの申請書は1万4,000ページにおよび、FANRは発電所サイトの分析を地理学や人口への影響等の観点から実施するとともに、発電所のレイアウトや原子炉設計、冷却系、安全対策、緊急時対策、放射性廃棄物管理など220項目以上をチェック。さらに59件の追加情報をENECに請求して発電所がすべての規制要件に適合していることを確認したほか、運転管理会社のNAWAHエナジー社についても、組織構造やマンパワーの準備状況など発電所の安全確保に必要な項目すべてを評価したとしている。FANRの副会長を務めるアル・カービIAEA常駐大使は今回、「1号機に続き2号機で、再びUAEに歴史的瞬間が訪れた」と評価。「原子力発電開発利用プログラムにおける13年間の努力が実り、UAEはアラブ諸国として初めて商業炉を運転することになったが、これは将来的なエネルギー需要の増加に原子力の平和利用で対処するというUAEのビジョンとリーダーシップの賜物である」と強調した。バラカ原子力発電所の建設進捗率は発電所全体で95%に達しており、完成した1、2号機のほかに3、4号機の進捗率もそれぞれ94%と88%。4号機では昨年5月に冷態機能試験が完了している。(参照資料:FANRの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月9日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

10 Mar 2021

5256

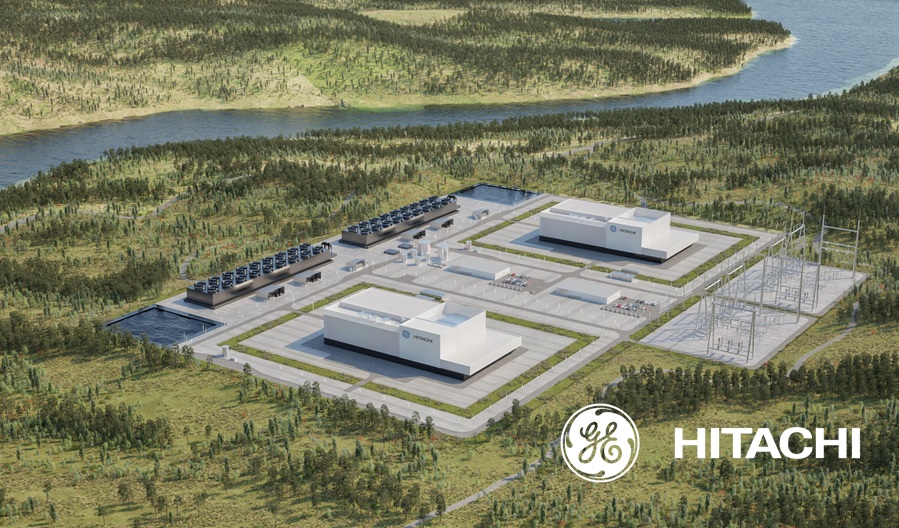

バルト三国の1つエストニアの新興エネルギー企業であるフェルミ・エネルギア社は3月8日、米GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製・小型モジュール炉(SMR)「BWRX-300」のエストニアでの建設に向け、実施中の適性評価をさらに進展させるため、同社と協力チームの結成協定を結んだと発表した。フェルミ社はまた、これに先立つ3月2日、英ロールス・ロイス社製・SMRの国内建設の可能性を探る目的で、同社と協力覚書を締結したことを明らかにしている。フェルミ社は、エストニアで第4世代の原子炉を導入することを目指して、同国の原子力産業界でSMRの開発と建設を支持する原子力科学者やエネルギーの専門家、起業家などが設立した企業である。同社はすでに、英モルテックス・エナジー社の燃料ピン型溶融塩炉「SSR-W300」、加テレストリアル・エナジー社の「一体型溶融塩炉(IMSR-400)」、米ウルトラ・セーフ・ニュークリア社(USNC)の「マイクロ・モジュラー・リアクター(MMR)」、米ニュースケール・パワー社の「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」について、エストニアへの導入可能性を調査中。これらの設計がデベロッパーそれぞれの国で認可を受け次第、採用技術を最終決定する方針である。GEH社との協力について、フェルミ社はすでに2019年10月、「BWRX-300」の国内建設に関する経済面の実行可能性調査で同社と覚書を締結しており、今回のチーム結成協定はこれに続くもの。GEH社側が発表したリリースによると、両社の協力チームはエストニアにおけるSMRの許認可、人材育成とサプライチェーンの構築、建設に必要な情報の収集・分析の継続などでフェルミ社を支援していく。GEH社のJ.ボール執行副社長は「両社の連携を一層深めることで、エストニアがエネルギーの供給保証と地球温暖化の防止目標を達成する手助けをしたい」とコメント。革新的な技術を採用した「BWRX-300」であれば、エストニアが無炭素エネルギーを確保する理想的な解決策になると述べた。フェルミ社のK.カレメッツCEOも「今回の合意を通じて、2019年の覚書から始まった両社の協力を一層拡大していく」と表明。採用技術の最終決定に向けて一層詳細なデータを収集し、エストニアの国土政策計画に役立てたいとしている。一方、ロールス・ロイス社との協力についてフェルミ社は、同社製SMRの国内建設に関わるすべての側面を調査すると説明。具体的には、適性な送電網や緊急時計画区域の指定、人材育成計画、許認可体制、SMR発電所の経済性、サプライチェーンなどをカバーするとした。同社製SMRでは、規格の標準化により工場製作が可能な機器を装備するため、従来の大型炉と比べて建設費の大幅な削減と工期の短縮が可能。これにより、建設工事の遅れとそれにともなうコストの増加リスクを抑えられるとフェルミ社は考えている。「英国SMR企業連合」を率いるロールス・ロイス社は、英国政府との連携により今後10年以内に出力44万kWのSMRを英国内で複数建設し、英国がパリ協定の下で目標とする「CO2排出量の実質ゼロ化」を支援する方針。ロールス・ロイス社の企業連合には、仏国を拠点とする国際エンジニアリング企業のアシステム社、米国のジェイコブス社、英国の大手エンジニアリング企業や建設企業のアトキンズ社、BAMナットル社、レイン・オルーク社のほか、溶接研究所と国立原子力研究所(NNL)、および英国政府が産業界との協力により2012年に設置した先進的原子力機器製造研究センター(N-AMRC)が参加している。(参照資料:フェルミ・エネルギア社(エストニア語)の発表資料①、②、GEH社、ロールス・ロイス社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月4日付け、8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

09 Mar 2021

4092

ドイツの連邦政府は3月5日、福島第一原子力発電所事故にともない脱原子力の達成時期を早めたこと等に対する補償金として、総額24億2,800万ユーロ(約3,134億円)を支払うことで原子力発電所を保有する電気事業者4社と合意に達したと発表した。また、これら4社はこの合意に基づき、連邦政府を相手取って係争中の関係訴訟をすべて取り下げることも約束。これらの合意事項は今後、ドイツ議会における審議と欧州委員会(EC)の承認を経て、国家と特定企業間の法的関係を定めた公法、およびドイツ原子力法の関係条項に盛り込まれることになる。補償額の内訳は、ドイツの原子力発電所の一部所有権を保有するスウェーデンのバッテンフォール社に14億2,500万ユーロ(約1,839億円)、RWE社に8億8,000万ユーロ(約1,134億円)、EnBW社に8,000万ユーロ(約103億円)、E.ON社の子会社であるプロイセン電力に4,250万ユーロ(約55億円)となっている。連邦政府が進める「遅くとも2022年末までに国内すべての原子力発電設備を閉鎖」という計画に影響はなく、連邦政府は閉鎖される前に発電できるはずだった電力量への補償(RWE社とバッテンフォール社)をこの金額で実行。2010年10月に「原子力発電所の運転期間延長法」が成立した後、電気事業者が発電所の運転期間を延長するために投入した金額も埋め合わせる(EnBW社など)ことになる。1998年に脱原子力政策が打ち出されたドイツでは2000年、原子力発電所を段階的に閉鎖することで連邦政府と電気事業者が合意した。送電開始から数えて32暦年という通常運転期間をベースに、各原子力発電所の残余運転期間と残余発電量を計算しており、再生可能エネルギーに移行するまでの期間、原子力によってクリーンかつ安定したエネルギーの供給を合理的に行うはずだった。また、2010年の「運転期間延長法」により、この当時稼働していた全17基の原子炉は、核燃料税およびエネルギー気候基金への払い込みと引き換えに、平均で12年間運転を延長できる見通しだった。しかし、福島第一原子力発電所事故の発生を受けて、連邦政府はその直後に一時的に運転を停止させていた古い原子炉7基と、改修工事のために長期停止中だった1基をそのまま永久閉鎖。これに加えて、1980年以降に運転開始した6基を2021年までに永久閉鎖するほか、残り3基も2022年までに閉鎖することを決定した。このような措置に対し、連邦憲法裁判所 は2016年12月と2020年9月に「電気事業者への補償が必要」との裁定を下している。ただし、その補償額とカバー範囲については連邦政府と電気事業者の間で合意に達していなかった。今回の合意により、プロイセン電力とバッテンフォール社は共同保有していたクリュンメル原子力発電所とブルンスビュッテル原子力発電所(ともに2011年に閉鎖済み)について、バッテンフォール社が保有する分の残余発電量をプロイセン電力が買い取り、自社発電所に割り当てることが可能になった。また、RWE社はミュルハイム・ケールリッヒ発電所(閉鎖済み)が発電するはずだった259億kWhについて、1MWhあたり33.22ユーロ(約4,288円)を受け取るほか、同発電所に投資した金額についても約2,000万ユーロ(約26億円)が補償されるとしている。(参照資料:ドイツ連邦政府(ドイツ語)、バッテンフォール社、プロイセン電力(ドイツ語)、RWE社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

08 Mar 2021

3979

経済協力開発機構・原子力機関(OECD/NEA)は3月3日、福島第一原子力発電所事故後の10年間に日本の内外で取られた対応とその進展、教訓、今後の課題等をまとめた報告書「Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident, Ten Years On:Progress, Lessons and Challenges」を公表した。OECD/NEAは、日本の政府当局はこの事故後、技術面や組織面で行動を起こし改革も実行するなど精力的に取り組んできたとの認識を示している。中でも、同事故で組織構造的な欠点が明らかになったことから、政府当局は原子力規制庁(NRA)を設置して原子力関係の規制・監督方法を完全に再設計、組織面のみならず、政策面や財政面においてその独立性を確保したとしている。OECD/NEAの報告書はまた、事故事象が発生した場合でも国内の原子力施設が一時的な停止から回復し安全な運転を保証するため、NRAが新たな規制要件を迅速に打ち出したほか、リスクインフォームド規制の考え方に基づいて新たな監視プロセスの導入も模索していると評価。日本はさらに、施設の安全性向上と緊急時対策をさらに進め、原子力損害賠償が保証されるよう法改正も行っているとした。しかし、日本が今後も長期的に復旧・復興の努力を続けていく上で、福島第一原子力発電所の除染のほか、事故や津波の影響を受けた周辺コミュニティの再活性化など、直面する課題はまだ数多く残っている。これには、技術的な問題のほかに規制や法改正関係の問題も含まれるが、OECD/NEAによれば、現在進められているコミュニティの再建や経済復興に関しては、彼らとの合意の下、コミュニティが一層強靭な社会的復活力を身に着けられるような枠組みを有効にしなくてはならない。今回の報告書はまた、OECD/NEAおよびその他の国際機関との協力を通じて、同事故の技術側面に関する理解がかなり深まっていると指摘。それによって、すべての原子力開発利用国で施設の安全性や緊急時計画、環境面や社会・経済面および政策的な側面が改善されるよう、支援を続けなくてはならないとした。こうしたことからOECD/NEAは今後、同事故の経験から関係する知見をさらに深めていくとともに、事故後の影響に対する日本の長期的な取り組みを一層強力に支援すると表明。以下の9分野について日本に提案を勧告、その進め方についても助言している。(1)原子力規制において、効率的でバランスの取れた独立性や公開性、透明性を確保する。(2)防護レベルを向上させるために原子力施設の安全システムを統一するなど、同一システムについて系統的かつ全体的なアプローチを取る。(3)難しい放射線環境下における安全性の維持や先進的ロボット技術の活用など、廃止措置技術の開発で国際協力に積極的に参加する。(4)福島第一原子力発電所の廃止措置を成功裏に実施するため、放射性廃棄物の管理・処分計画を十分に検討する。(5)どのような原子力損害に対して賠償が行われ、賠償額がどのように算出されるかなど、当事者が明確に理解できるよう、原子力損害賠償制度の適用と解釈について引き続き改善を図る。(6)ステークホルダーがリスク・コミュニケーションを一層深く理解し、一般国民が政策決定にさらに参加することを目指して、リスク情報を正確に伝えるための努力を継続する。(7)福島第一原子力発電所事故から復興するには、物理的側面や健康科学的面だけでなく環境面や社会・経済面、倫理面、感情面の考慮が必要なため、影響を受けた住民のメンタル的健康に一層配慮する。(8)廃止措置に使われる遠隔・ロボット技術などの新しい技術や方策を経済復興の原動力として活用し、経済的再開発の機会をさぐる。(9)福島第一原子力発電所事故は福島県民や日本国民、政府当局、そして世界のコミュニティにとって悲劇的な出来事だったが、この経験は学びと探求の源でもあるため知識管理システムを構築してその知見を継承することが重要である。(参照資料:OECD/NEAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月3日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

04 Mar 2021

3065

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社の燃料部門であるTVEL社は3月1日、計画中の鉛冷却高速実証炉「BREST-300」に使用するウラン・プルトニウム混合窒化物(MNUP)燃料の設計が、モスクワ市にある同社の「ボチバール・ロシア無機材料研究所(VNIINM)」で完成したと発表した。TVEL社の子会社でトムスク州セベルスクにある「シベリア化学コンビナート(SCC)」では、すでに年内の完成を目指して「BREST-300」用のMNUP燃料製造加工プラントを建設中。MNUP燃料は同施設の完成を待って、商業生産されることになる。核燃料サイクルの確立を目標に掲げるロシアは、実績豊富なナトリウム冷却高速炉(SFR)の研究開発と並行して、鉛冷却高速炉(LFR)の研究開発も「ブレークスルー(PRORYV)プロジェクト」で進めている。同プロジェクトではSCC内に「パイロット実証エネルギー複合施設(PDEC)」を建設することになっており、その主要3施設として電気出力30万kWの「BREST-300」とMNUP燃料製造加工プラント、および「BREST-300」専用の使用済燃料再処理モジュールを併設することを計画している。今回の発表によると、TVEL社は今後もMNUP燃料の研究開発を継続し、燃焼による損傷の発生を抑える次世代のMNUP燃料を開発する方針。これは将来的に「BREST-300」の使用済燃料を再処理し、新燃料として再加工することを見据えたものになる。窒化物燃料を組み込んだ試験燃料集合体の照射試験は、2014年からベロヤルスク原子力発電所の高速原型炉「BN-600」(60万kW)で行われており、VNIINMは「BREST-300」用MNUP燃料の健全性試験ではすでに大幅な改善が見られたとしている。「BREST-300」用窒化物燃料の研究開発はまた、出力120万kWの商業用ナトリウム冷却高速炉「BN-1200M(=「BN-1200」のアップグレード版)」における窒化物バージョンの炉心開発にも大きく貢献。2022年には「BN-1200M」タイプの試験燃料集合体を「BN-600」に装荷して、健全性試験を実施する予定である。なお、連邦環境・技術・原子力監督庁(ROSTECHNADZOR)は2月10日、SCC内で「BREST-300」を建設するための許可をSCCに発給した。ロスアトム社は同炉を2026年末までに完成させる方針で、2019年2月には原子炉建屋とタービン建屋、および関連インフラ設備の総合建設契約をエンジニアリング企業のTITAN-2社と締結。同炉は世界でも初の鉛冷却高速炉になると強調している。(参照資料:TVEL社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

03 Mar 2021

3935

ブラジル原子力発電公社(Eletronuclear)は2月25日、建設工事が2015年以来中断しているアングラ原子力発電所3号機(140.5万kWのPWR)の作業を再開するため、一部の土木建築工事と電気機器組み立て工事について国内企業向けの入札公告を官報に掲載した。3号機の完成までには別途、EPC(エンジニアリング・資材調達・建設)契約企業を選定して、建設工事全体を委託することになるが、その前段階の作業を少しでも進めておくことが今回の入札の目的。5月までに土木建築工事の請負企業と契約を結び、10月には複数の構造物について改めて最初のコンクリートを打設する。その後、2022年後半にEPC契約企業との契約に調印し、2026年11月には3号機の運転を開始したいとしている。アングラ3号機は同1、2号機に次ぐ国内3基目の商業炉となる予定で、1976年に独シーメンス社に機器発注して開始されたが、景気の後退等により1986年に作業が中断した。政府の建設再開決定を受けて、原子力発電公社は2010年6月に3号機で最初のコンクリートを打設したほか、2011年には仏アレバ社から一部の機器を購入することで同社と合意。しかし、関係する汚職の調査や財政問題等により、建設工事は2015年9月に再び停止した。原子力発電公社の2月19日付け発表によると、アングラ3号機の建設再開については鉱物エネルギー省(MME)が最優先事項として進めており、昨年以降いくつかの打開策により大きく進展中である。議会の上院も2月初旬、アングラ3号機が発電した電力の価格改定を可能にする法改正を承認。建設プロジェクトで収益が確保されるよう、既存の電力供給契約を終了し新たな価格で契約を締結することが可能になった。アングラ3号機が発電する電力の基準価格は、ブラジル国立経済社会開発銀行(BNDES)が改訂することになっており、その算出に当たりBNDESは、建設プロジェクトの経済性維持と財政的実行可能性を考慮に入れる方針。BNDESはまた、同炉の完成までに必要な投資額を約150億レアル(約2,840億円)と試算していたが、これについても改訂を行うとしている。原子力発電公社のL.ギマランイス総裁は今回の入札公告について、「アングラ3号機の建設再開がようやく現実のものになった」と表明。同炉はブラジルの電力システムの供給保証強化と多様化に貢献するだけでなく、その発電電力はコストの高い火力発電所に取って替わることになると指摘した。同炉はまた、温室効果ガスを排出しないことから、ブラジルのエネルギー生産における脱炭素化をまた一歩前進させると強調している。(参照資料:ブラジル原子力発電公社(ポルトガル語)の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

02 Mar 2021

4184

DOEのグランホルム長官©DOE米エネルギー省(DOE)は2月25日、元ミシガン州知事のジェニファー・M.グランホルム氏が同省の第16代長官として議会上院で承認され、就任宣誓を行ったと発表した。DOE長官を務めた女性としては、B.クリントン政権時代のH.オレアリー長官に次いで2人目。カナダからの移民であるグランホルム長官は、1984年にカリフォルニア大学(UC)バークレー校を卒業し、1987年にはハーバード大学の法科大学院を卒業。直ちにミシガン州の第6巡回区控訴裁判所で公務についており、1990年からはデトロイトで連邦検事、1994年には同州ウェイン郡の法人弁護士となった。1998年から2002年まで同州の司法長官、2003年から2011年まで同州の州知事を2期務めた後は、UCバークレー・公共政策大学院の特別栄誉実務教授として、クリーンエネルギーや法令、政策、産業などの問題を扱った。また、非営利の非政府組織であるピュー慈善信託では、クリーンエネルギー・プログラムのアドバイザーを務めていた。就任に際してグランホルム長官は、「DOEには優秀な科学者やエンジニア、エネルギー政策のエキスパートが揃っており、DOEの責務である新たなクリーンエネルギー技術の開発や配備を進めるには最適だ」と指摘。このようなスタッフなら、J.バイデン政権が目標の一つに掲げる「2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化」を達成し、米国の未来を保証することができるとした上で、「彼らとともに米国でクリーンエネルギー革命を始動し、関係する高給雇用を数百万人規模で創出、国中の労働者やコミュニティに利益をもたらしたい」と抱負を述べた。同長官はまた、宣誓式後にビデオメッセージとDOEブログへの投稿文を公表。DOEの長官として、クリーンな電力を廉価で豊富に発電する技術を配備してクリーンエネルギー革命を進め、地球温暖化に取り組んでいく覚悟を明らかにした。DOEの発表によると、同長官はミシガン州知事時代、リーマンショック後の世界的金融不況により自動車産業や製造部門の破たんを州内で経験したが、その対応策として、州経済の多様化を図るとともに自動車産業を強化、製造部門の維持とクリーンエネルギー部門の台頭を促した。今や、北米における電気自動車バッテリーの三分の一がミシガン州で生産されているほか、クリーンエネルギー関係の特許取得で同州は上位5州の一つとなった。さらに、新型コロナウイルスによる感染の拡大前は、12万6千人の州民がクリーンエネルギー関係の職に就いていたとDOEは強調している。米原子力エネルギー協会(NEI)のM.コースニック理事長は同日、新長官の就任を歓迎すると表明した。「CO2排出量が一層少ない発電所の建設やクリーンエネルギー関係の雇用創出、経済の全面的な脱炭素化など、バイデン政権の地球温暖化防止プログラムを進めていく上で、グランホルム長官は極めて重要な役割を果たすだろう」と指摘。また、米国の確実な脱炭素化に向けて、原子力を含む無炭素エネルギーの価値が適切に評価されるよう協力していきたいと述べた。(参照資料:DOEとNEIの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月26日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

01 Mar 2021

4956

仏国の原子力安全規制当局(ASN)は2月25日、国内で1980年代前半に運転開始した32基の90万kW級PWRがそれぞれ40年稼働した後、追加で10年稼働させる際の諸条件を23日付で決定したと発表した。事業者であるフランス電力(EDF)が提案したすべての対策によって、これらの原子炉で運転開始後50年間、運転を継続させる見通しが立ったとASNは説明している。仏国では商業炉の稼働にあたり政府はASNに諮問して認可を発給しているが、運転期間に制限がなく、運転開始後10年毎に詳細な安全審査を実施して、次の10年間の運転継続で課題となる設備上のリスクや対応策等を評価している。今回対象となっている90万kW級PWRは、ルブレイエ発電所の4基、ビュジェイ発電所の4基、シノンB発電所の4基、クリュアス発電所の4基、ダンピエール発電所の4基、グラブリーヌ発電所の6基、サンローラン・デゾーB発電所の2基、およびトリカスタン発電所の4基。仏国内では最も古い部類に属することから、これらで2031年までに実施が予定されている4回目の安全審査では、設計時に想定した40年という期間を超えて運転を継続するには設計面の調査や、機器の取り換え等が重要となるとASNは述べた。今回の決定(2021-DC-0706)の中でASNは、仏国内の商業炉56基すべてを保有・運転するEDFに対し、EDFが自ら提案していた大規模な安全性向上工事や追加対策を実行に移すよう指示。これには格納容器のベントや炉心溶融物質による溶け抜け防止など、炉心溶融事故時におけるリスク軽減のほか、発電所内外からこれまで想定してきた以上に激しい攻撃を受ける場合の対策、事故時の放射性物質の放出量抑制、事故等の厳しい環境下における使用済燃料貯蔵プールの管理などが含まれるとしている。10年に一度の安全審査では、対象原子炉すべてに共通する事項の「包括的審査」に加えて、「それぞれの原子炉に特有の設備の審査」が行われるが、今回ASNが決定した要件は原子炉毎に適用される予定である。90万kW級PWRの4回目の安全審査に向けた「包括的調査」の一環として、EDFは2018年9月から2019年3月までの期間、「原子力安全情報・透明性高等委員会(HCTISN)」の支援を受けながら共通対策に関するパブリックコメントを募集。また、その結果を踏まえた決定事項の案文についても、ASNは2020年12月から今年1月にかけてパブリックコメントに付して、要件の修正や明確化を行っている。(参照資料:ASNの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

26 Feb 2021

3520

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は2月24日、出力88.5万kWの「高速実証炉(BN-800)」として2016年11月から営業運転中のベロヤルスク原子力発電所4号機で、燃料交換時に初めてウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料のみを装荷したと発表した。これらの作業を終えた同炉は再び送電網に接続され、運転を再開している。運転開始当初、同炉の炉心はウラン燃料とMOX燃料のハイブリッド炉心となっており、2020年1月の初回の燃料交換時にMOX燃料集合体を18体装荷。今回新たに160体のMOX燃料集合体をウラン燃料集合体と交換したことから、同炉の炉心は三分の一までMOX燃料になった。ロスアトム社は今後の燃料交換でもMOX燃料のみを装荷していく予定で、2022年には同炉は「フルMOX炉心」で稼働することになる。高速実証炉である4号機の主な目的は、高速炉を活用した核燃料サイクルの様々な段階の技術をマスターすることで、同発電所のI.シドロフ所長は「原子力産業界における戦略的目標の実現に、また一歩近づいた」とコメント。「MOX燃料を使用することによって、燃料製造に使われない劣化ウランも含め、原子力発電の材料資源であるウランが有効活用されるほか、別の原子炉から出た使用済燃料を再利用することで長寿命核種など放射性廃棄物の排出量を削減できる」と強調した。ベロヤルスク4号機の初期炉心には、ディミトロフグラードの国立原子炉科学研究所(RIAR)が製造したMOX燃料集合体が含まれていたが、取り換え用のMOX燃料は、クラスノヤルスク地方ゼレズノゴルスクにある鉱業化学コンビナート(MCC)が製造した。原材料は、ウラン濃縮後の劣化六フッ化ウランから生成した劣化ウラン酸化物と、ロシア型PWR(VVER)の使用済燃料から生成したプルトニウム酸化物である。MCCで産業規模のMOX燃料を製造することは、2020年までを視野に入れたロシア連邦政府の目標プログラムに設定されており、ロシアの原子力産業界はMCC内にMOX燃料製造施設を設置するため、広範な協力体制を敷いている。これらの調整役を担うロスアトム社傘下の核燃料製造企業TVEL社によると、MCCでは2014年に6t/年の製造能力でMOX燃料製造施設の試運転を開始。最終的に60t/年の製造能力を目指しているが、2018年後半からは「BN-800」向けに取り換え用MOX燃料の連続製造を始めている。なお、TVEL社の担当副社長によると、MCCではBN-800用MOX燃料の製造と並行して、ロスアトム社の専門家チームが同様にMOX燃料の製造技術開発を続けている。VVERの使用済燃料から抽出したプルトニウムで新燃料を製造する技術はすでにマスター済みで、全自動の無人設備を使って最初のMOX燃料集合体が20体完成。原子炉への装荷に向け、検査もクリアしたと伝えている。(参照資料:ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

25 Feb 2021

6367