-

2022年08月05日

- 岸田首相の「9基稼働」 幸運が招いたサウンドバイト?

-

岸田首相の記者会見での熱情あふれる発言は、大きな見出し(強力なメッセージ)にもつながるのだ。

-

2022年06月15日

- 処理水の風評対策に いよいよ岸田総理の出番か!?

-

風評そのものが生じないように正確な情報の発信に力を入れるべきなのは新聞の方である。

-

2022年05月24日

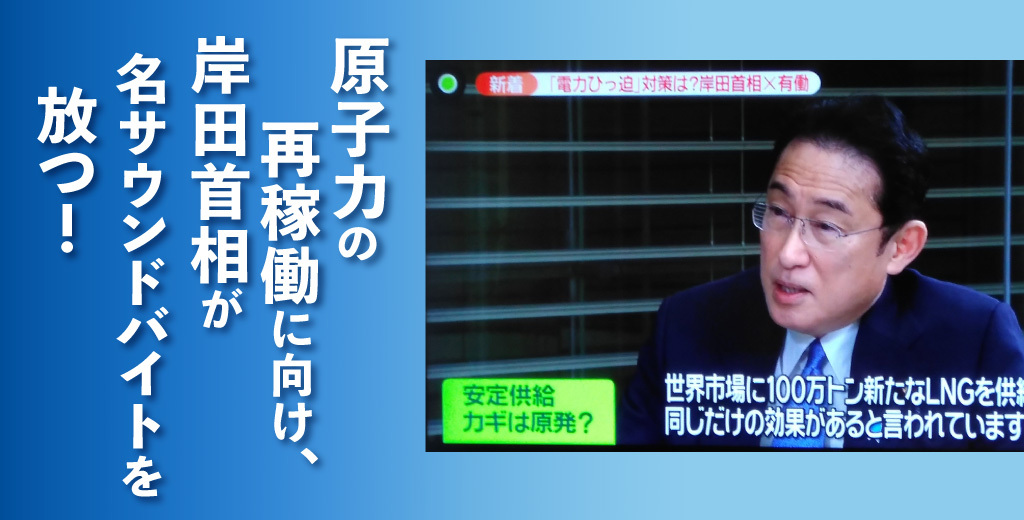

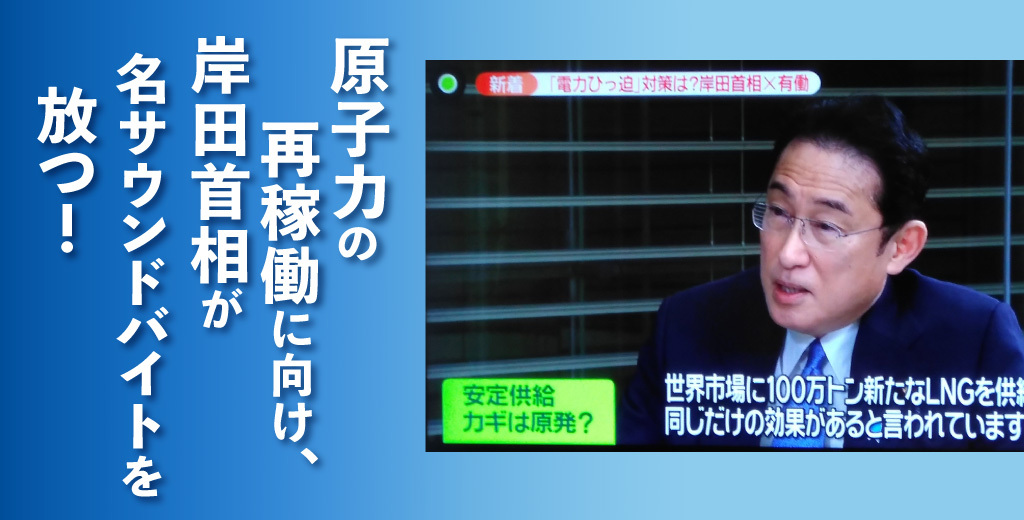

- 原子力の再稼働に向け、岸田首相が名サウンドバイトを放つ!

-

原子力発電所一基の再稼働でLNGが百万トンも節約されると聞けば、相当な量だというイメージが誰にでも伝わる。

-

2022年04月06日

- 処理水のチラシ配布に見る国の「ひ弱さ」とメディアの傍観主義の行く末は?

-

風評懸念と言いながら、結果的に風評を助長するような傍観者的な報道では、いつまでたっても風評が抑えられることはないだろう

-

2022年03月15日

- 「風評」を助長しているのは、実は「報道そのもの」だった!

-

風評が伝わる複雑な網の目の結節点に立つメディアこそが悪い風評を食い止めなければ、風評を抑える術はない。

-

2022年02月01日

- ニュースの構図は単線的な気候危機物語でよいのか!

-

1月10日、NHK総合で「気候危機を食い止めたい! 若者たちが挑むCOP26」が放映された。同じころ、新聞でも似た内容の報道があった。よくあるワンパターンのニュースである。未来の地球を守りたいという中・高校生・大学生の純粋な気持ちは分かるが、テレビや新聞が取り上げるニュースの構図は少しも進化していないようだ。気候危機のニュースは単純な物語NHK総合の番組はタイトルから分かるように、昨年11月に英国グラスゴーで開かれたCOP26に集まった日本の若者の動きを追ったものだ。そのストーリーは、こうだ。「いまの若者は異常気象が頻発する時代を生きていかねばならない。その危機は数年後に確実にやってくる。その

-

2021年12月16日

- 「池上彰のニュースそうだったのか!!」はどこまで正しいの!?

-

気候変動を防ぐ国際会議COP26(第26回気候変動枠組条約締約国会議)の開催やガソリン代などの高騰で再生可能エネルギー問題を取り上げるテレビ番組が増えている。しかし、分かりやすさを強調するあまり、偏った内容が多い気がする。その最たる例が「池上彰のニュースそうだったのか!!」だ。たいていの視聴者は池上彰氏の解説なら、信じてしまうだろう。テレビ番組を検証するファクトチェックが必要だ。その番組は11月13日に放映された。そのシナリオは「先進国の中でなぜ、日本の再生可能エネルギーは、世界に比べて遅れているか」という設定だ。ドイツの大地に広がる無数の風力プロペラ映像を見せながら、日本は温暖化対策に後ろ向

-

2021年11月11日

- 西欧のルールを後押しするメディアで 日本のエネルギー関連産業は壊滅か?

-

みなさんにビッグな朗報をお伝えしよう。日本政府が11月2日、COP26で環境団体「気候行動ネットワーク」(CAN)から、名誉ある「化石賞」を受賞した。もちろん皮肉を込めて言っているのだが、この種の環境団体から称賛されたら、そのときこそ日本の産業が危機を迎えるときだ。それにしても日本の主要新聞はなぜ、こうも西欧を崇拝し、日本を貶める論調を好むのだろうか。英国グラスゴーで開かれている「国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議」(COP26、10月31日~11月12日)で、岸田文雄首相はアジア全体の温室効果ガスの削減を掲げ、気候対策に最大100億ドル(1兆1,000億円)の追加拠出を表明した。そして

-

2021年09月14日

- 福島の海洋放出水をみなで持ち帰る「放出水シェア運動」を展開しよう

-

東京電力・福島第一原子力発電所の「処理水」の海洋放出に関して、8月25日、東京電力は海底トンネルをもうけて、陸から約1km離れた沖合に放出することを公表した。何もそこまで大掛かりな対策をとらなくてもよいのではとの思いもあるが、それだけ国民の信頼をつかみたい決意が強いのだろう。では、風評を抑えながら、海洋放出を成功させる最大のポイントは何だろうか。3つの提案をしたい。福島第一原発の敷地内に林立するタンクはすでに1000基を超え、そのタンク水は計約127万トンにも上っている。この水を約30年かけて、少しずつ海洋に放出するのがいまの計画だ。タンクにたまる水は、炉心溶融で発生した核燃料デブリに触れた冷

-

2021年08月17日

- 太陽光の発電コストをめぐる新聞各紙に

読者無視の「分断劇」を見た!

-

太陽光と原子力の発電コストをめぐる7月と8月の新聞報道をご覧になっただろうか。新聞の世界が自然礼賛派と現実重視派に「分断」された模様が手に取るようにわかるドタバタ劇だったのではないか。記者たちは、国の思惑に沿った報道ではなく、もっと事実をしっかりと掘り下げてほしい。「発電費最安は太陽光 2030年試算 原発優位崩れる」。7月13日の毎日新聞の1面トップの見出しだ(写真1)。そして2面では「政府 割高でも原発延命」の見出しで、これまでコストが安いと言われてきた原発神話が崩れたと解説した。朝日新聞も一面で「発電コスト最安 原子力→太陽光 経産省試算」の見出しだった。原子力発電に理解のある

-

2021年07月15日

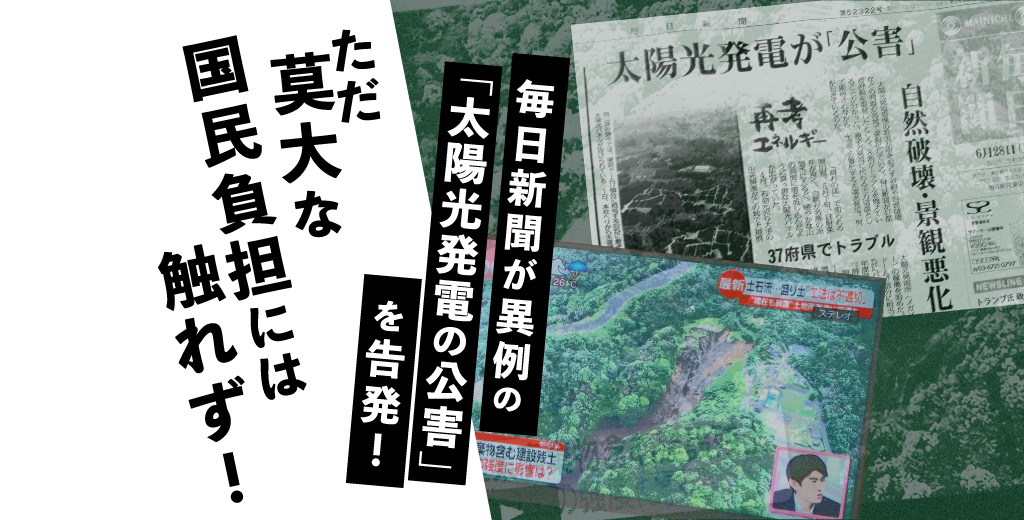

- 毎日新聞が異例の「太陽光発電の公害」を告発! ただ莫大な国民負担には触れず!

-

脱炭素社会に向かう手段として太陽光発電が期待されている中、毎日新聞が6月28日付けの一面トップで「太陽光発電が『公害』 自然破壊・景観の悪化 37府県でトラブル」との大見出しで特集記事を載せた。記事は3面にも載る特集だった。私の知る限り、主要新聞の中で太陽光発電の自然破壊ぶりをここまで大きく取り上げた例はない。「ようやく目覚めたか」と遅きに失した感もあるが、問題を提起した意義は高い。ただし、太陽光発電を支えるために莫大な国民負担が強いられていること、そして太陽光発電が真に自立したエネルギー源になりうるのかという大事な視点は抜けていた。■トラブルは「土砂崩れ」「景観悪化」「自然破壊」毎日新聞が伝

-

2021年05月17日

- 「当事者意識」の有無で報道はこんなに違う!

-

東京電力福島第一原子力発電所の敷地内にたまる「ALPS(アルプス)処理水」の海洋放出が今年4月13日、決まった。廃炉作業に向けて、大きな一歩を踏み出したといえるが、政権の動向次第では決定が覆される可能性もあり、予断を許さない。カギとなるのはやはり今後の報道だろう。今回は、事態をなんとか前進させようとする「当事者意識」をもっているかどうかで、新聞記事のトーンが大きく異なることを指摘したい。 最初に「当事者意識」を定義しておきたい。ある事柄に直接かかわっているという自覚をもつことを当事者意識というが、もっと言えば、傍観者(評論家)のようにならず、自分の問題として事態を良くしようとするスタ