電気事業連合会は2月20日、六ヶ所再処理工場およびMOX燃料工場の暫定操業計画や直近の状況変化を踏まえ、最新のプルトニウム利用計画を公表した。同計画では、2026年度から2028年度までの3年間における各社の利用量が示され、各社合計のプルトニウム保有量は2025年度末で40.1トンとなる見込みだ。2026~2028年度の利用計画では、関西電力高浜3、4号機(PWR、各87.0万kWe×2)で2026年度と2027年度に各0.7トンを利用する計画。年間利用目安は約1.1トンとされている。一方、六ヶ所再処理工場およびMOX燃料加工施設の暫定操業計画(2026年1月28日公表)に基づく再処理回収見込みは、2026年度0.0トン、2027年度0.6トン、2028年度1.4トン。これらを反映した所有量合計は2026年度39.4トン、2027年度39.3トン、2028年度40.7トンと見通されている。さらに同計画では、2022年12月には具体的な行動計画を取りまとめ、地元理解の促進や事業者間の連携強化を打ち出した。そして、各社の地元理解に向けた各社の情報や知見を共有するとともに、自社が保有するプルトニウムは自社の責任で消費することを前提に、事業者間での交換も進めている。電気事業連合会は、資源に乏しい日本にとって、原子燃料サイクルの確立は将来にわたるエネルギー安定確保の観点から重要な課題と改めて強調。福島第一原子力発電所の事故以降、原子力を取り巻く環境は変化しているものの、再処理によって回収した資源を有効活用する方針は変わらず、2030年度までに少なくとも12基の原子炉でMOX燃料を使用した発電を実施することを目標としている。

25 Feb 2026

178

福井県は2月18日、原子力発電所の解体に伴い発生した「クリアランス金属」を加工した鉄筋が、県内2か所で行われている橋梁工事の建設資材に使用されたと発表。同日、その施工現場を報道陣に公開した。クリアランス金属を公共工事の建設資材に活用するのは全国で初めて。同事業のクリアランス金属は、日本原子力研究開発機構(新型転換炉原型炉「ふげん」)が提供している。クリアランス金属とは、原子力発電所の解体などに伴って発生した廃棄物のうち、放射能レベルが極めて低く、人の健康への影響を無視できると国が確認した金属を指す。所定の基準を満たし、国の認可を受けたものについては、一般の金属と同様に再利用や処分が可能だ。今回、クリアランス金属を加工した鉄筋(クリアランス鉄筋)が採用されたのは、敦賀市と南越前町で進む橋梁工事の2つの現場だ。敦賀市松栄町では、松原橋の下部補強工事が進められており、2基ある橋脚のうち1基を対象に約23トンのクリアランス鉄筋が使用されている。一方、南越前町鯖波では「(仮称)鯖波大橋」整備工事の下部工事が行われ、4基ある橋脚のうち2基を対象に約31トン分のクリアランス鉄筋が採用された。福井県ではすでにクリアランス制度の理解促進活動が活発に行われ、同金属を活用した製品が福井大学構内のベンチや若狭サイクリングルートのサイクルラック、福井南高校の防犯灯などで採用されてきた実績がある。また、資源エネルギー庁によると、令和7年8月時点で、全国26都道府県において約6,800個のクリアランス物が再利用されているという。一方で、クリアランス金属の消費は限定的で、これまで、鋳造用途に限定される傾向があった。こうした状況を踏まえ、福井県は国や電力事業者と連携し、制度への理解促進に取り組んでおり、今後は需要規模の大きい建設資材向けの加工・活用はもとより、用途を限定せず一般社会で広く活用できる「フリーリリース」の実現を目指している。

24 Feb 2026

557

全国各地の魚介グルメを集めた大型フードイベント「SAKANA&JAPAN FESTIVAL 2026 (魚ジャパンフェス)in 代々木公園」(主催:SAKANA&JAPAN FESTIVAL実行委員会)が、2026年2月20日(金)から23日(月・祝)までの4日間、東京都渋谷区の代々木公園イベント広場およびケヤキ並木で開催される。後援は水産庁、復興庁、経済産業省、福島県。なかでも注目されるのが、東日本大震災から15年の節目を迎える福島の復興応援企画だ。「常磐もの」として知られる福島県産の魚介を使った料理の提供だ。県産フルーツを活用したスイーツも登場するという。さらに、来場者が体験型で参加できる企画も用意されており、味わうだけでなく、楽しみながら福島の魅力や復興の歩みに触れられる場となる。SAKANA&JAPAN FESTIVAL 2026 in 代々木公園は、東京都渋谷区の代々木公園イベント広場~ケヤキ並木で開かれる。開催時間は、20、21、22日が10時~20時、23日が10時~18時。入場無料(飲食代は別途)。

20 Feb 2026

731

一般社団法人六ヶ所村観光協会は2月21、22日の両日、武蔵小山商店街パルム会館(東京都品川区)で「北の恵み 青森六ヶ所村マルシェ」を開催する。村内生産者によるりんごや長芋、にんにく、しじみ貝などの特産品を販売する。同村の担当者によれば、今回の出展は、観光協会が指定管理を担う特産品販売施設「六旬館」の商品PRの一環。県外への出展は年間数回(都内3~4回、東北1回、九州1回、関西1回程度)行っているが、武蔵小山商店街への出店は今回が初めてとなる。住宅街に隣接する商店街での展開も初の試みで、今後も継続的な展開を目指す方針だ。開催時間は21日が10時~18時、22日が10時~17時。2,000円以上の購入者には、六ヶ所村産長芋を原料とした長芋焼酎「六趣」のミニボトルを数量限定で進呈する。また、同村からは同時期に開催される「SAKANA&JAPAN FESTIVAL 2026 (魚ジャパンフェス)in 代々木公園」にも出展(一般社団法人あおもりウォーズ)。青森県内で鮮魚販売や魚食普及、担い手育成などに取り組む「あおもりウォーズ」の橋本翔代表理事は、青森県は日本海と太平洋の両方に面する地理的特性を持ち、ホタテやサケ、サバ、イカ、ヒラメなど、多様な水産資源に恵まれている点が強みだと強調。「青森の魅力を東京、そして世界に発信したい」と意気込みを語った。同フェスでは、鯖のゴマ味噌ラーメンや六ヶ所村の地酒などを提供している。

20 Feb 2026

531

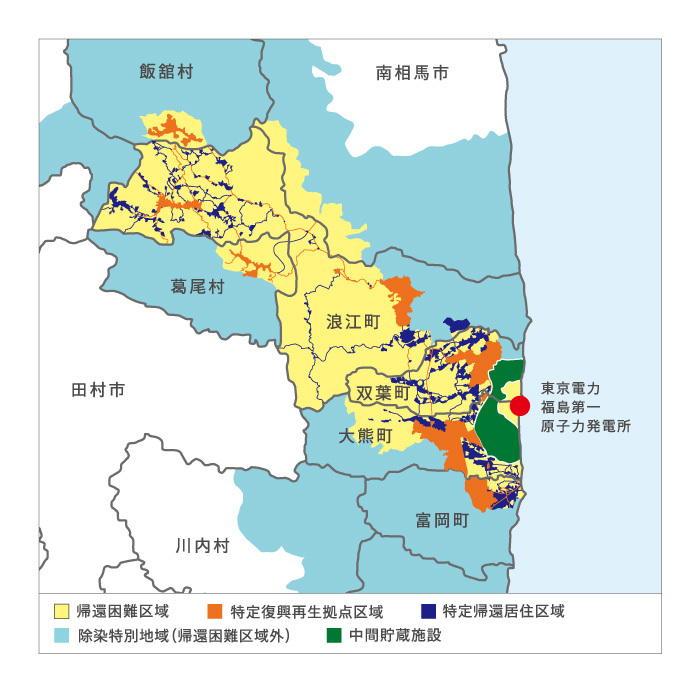

石原宏高環境大臣は2月10日の記者会見で、福島県の大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設で貯蔵されている除染土のうち、放射能濃度が比較的低く再利用が可能とされる「復興再生土」について、新たな再利用先を今秋までに決定する方針を明らかにした。除染土は、福島第一原子力発電所事故後の除染活動で発生した土壌で、法律により2045年3月までに福島県外で最終処分することが定められている。最終処分の量を可能な限り減らすため、一定の基準を満たす土壌を公共事業などで活用する「復興再生利用」が進められている。環境省は昨年9月、再利用対象となる低濃度土壌を「復興再生土」と位置付ける方針を正式決定。政府は昨年8月に策定した県外最終処分に向けたロードマップに沿って、再利用実績の積み重ねと国民理解の拡大を図るとしている。2025年7月には、復興再生土が首相官邸の前庭で芝生の基盤材として使用されたほか、霞が関の省庁敷地内の花壇などでも再利用され社会的な関心を集めた。政府中枢での使用は、安全性への理解を広げる象徴的な取り組みと位置付けられている。石原大臣は「秋までには再利用する場所を必ず見つけられるよう、全力を尽くしたい」と述べた一方、地域住民の理解を得ながら慎重かつ着実に進めていくことの重要性も示唆し、関係各位に理解を求めた。

19 Feb 2026

626

福島県双葉町と富岡町では2月13日、「特定帰還居住区域」の一部において立入規制緩和区域が追加設定されたと発表した。福島県双葉町では約160ヘクタールが、富岡町では、約55ヘクタールの地域が新たに追加設定され、2月13日付で内閣総理大臣から計画変更の認定を受けた。「特定帰還居住区域」とは、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域(特定復興再生拠点区域を除く)に、帰還意向のある住民が帰還できるよう、必要な箇所の除染を進め、避難指示を解除し、住民の帰還・居住が可能と定められた区域を指す。東日本大震災と福島第一原子力発電所事故に起因する影響で、現在も避難指示が継続している帰還困難区域に該当する各市町村では、「特定帰還居住区域復興再生計画」を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、特定帰還居住区域内の除染やインフラ整備等を一体的に進めてきた。現在、双葉町と富岡町どちらも、対象区域の一部で年間20mSvを上回る地点もあるものの、空間線量は概ね20mSv/年以下まで低下しているという。双葉町、富岡町双方とも、2020年代までに帰還意向のある住民全員が特定帰還居住区域に戻れるような環境整備を進め、復興と再生を進め、この度、追加認定された区域でも、線量低減や家屋解体、上下水道などのインフラ復旧を進め、1日も早い避難指示解除を目指すとしている。

18 Feb 2026

736

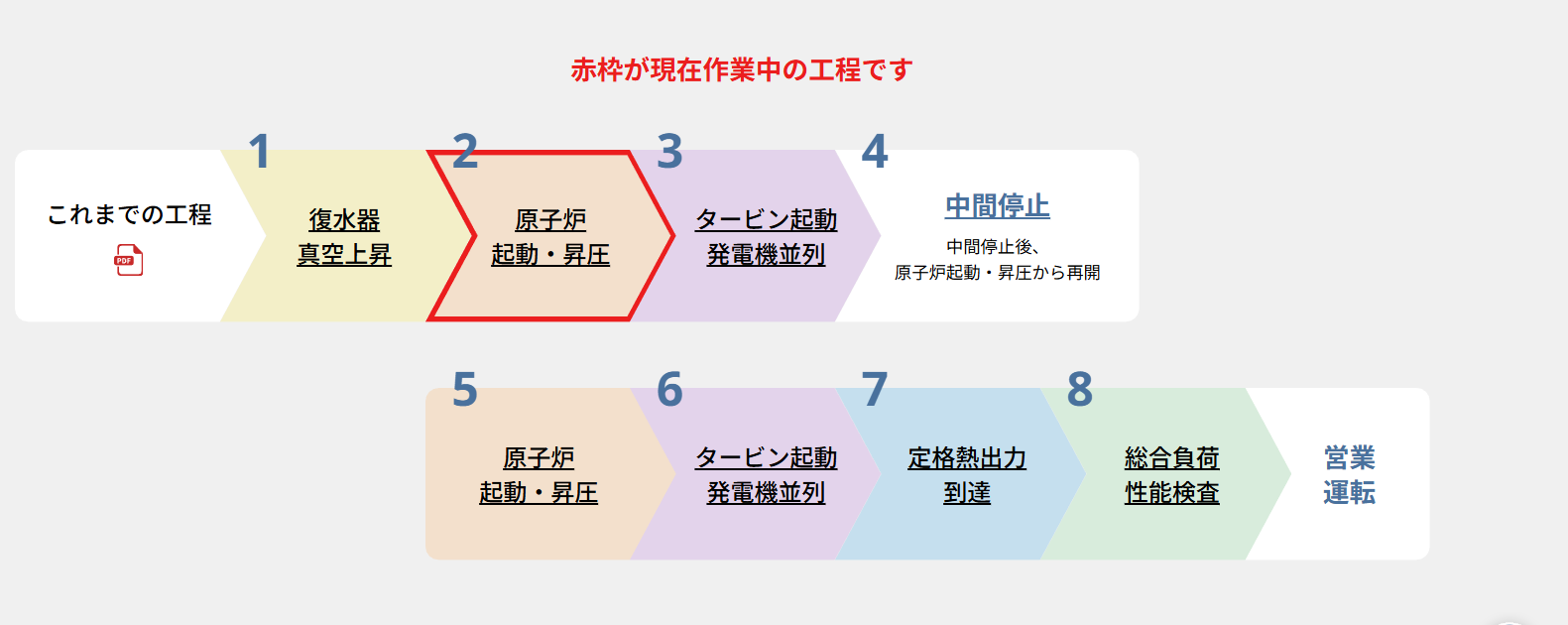

東京電力は2月16日の午後10時、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)の発電機を送電系統へ接続(本並列)したと発表した。同日未明(午前3時頃)、同機は試験的に送電系統へ接続する「仮並列」を行い、発電機出力を定格電気出力の約20%(約27万kW)まで上昇させ、発電機の運転状態を確認していた。その後、一度送電系統から切り離して発電機出力を0%に下げた後、タービン保護装置の健全性確認として、タービンの回転を定格回転数以上に上昇させ、自動でタービンが緊急停止することを確認。そして、再度、発電機を送電系統へ接続(本並列)し、発電機出力を定格電気出力の約50%(約68万kW)まで徐々に上昇させた。同社は今後、2月20日から下旬にかけて一度「中間停止」を実施し、その後、原子炉の起動・昇圧工程を再開する予定だ。この中間停止では、前半の出力上昇試験(20〜50%)で取得した各種データやプラントの挙動を詳細に評価・確認する。主にタービン系統を対象に、起動過程における温度や圧力の変化、設備運転に伴う振動などを点検し、機器や配管などに異常がないかを確認するという。こうした評価を通じて安全性を確かめたうえで、プラントの再起動工程へ移行する計画だ。再起動後は、原子炉出力を段階的に引き上げながら、安定した連続運転が可能であることを確認していくとしている。同社は総合負荷性能検査を3月18日に予定。同検査に合格後、営業運転を開始する。同6号機が発電開始したことを受け日本原子力産業協会の三村明夫会長は、「心より歓迎したい」とのコメントを公表。再稼働に至るまで約14年にわたり尽力してきた関係者の取り組みに敬意を表した上で、新潟県や柏崎市、刈羽村をはじめとする地元自治体・住民の理解と判断に対し、深い感謝の意を表明した。続けて三村会長は、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働は電力供給の安定性を高め、化石燃料の調達リスクや価格変動リスクの抑制を通じて、日本のエネルギー供給の強靭化に大きく貢献すると指摘。とりわけ、供給予備力の確保が課題となっている首都圏を含む東日本において、その意義は極めて大きいとの認識を示した。さらに中長期的には、電力需要の増加が見込まれる中で、経済性の高い脱炭素電源による安定供給が実現することは、日本経済の成長と国際競争力を支える基盤になると強調した。そのうえで、原子力の活用において最も重要なのは安全の確保と立地地域からの信頼だとし、東京電力に対し、ガバナンス強化や地域経済への貢献などの取り組みを着実に進め、立地地域との対話を重ねながら安全・安心の確保と地域活性化に努めることに期待を示した。また、原子力産業界として、低廉な脱炭素電力の安定供給という社会的要請に応えるため、高い安全性と品質の確保に不断の努力を重ねていく考えを示した。

17 Feb 2026

1062

大手光ケーブル・電子機器メーカーのフジクラは2月9日、フュージョンエネルギー開発の進展に伴って需要拡大が見込まれる「高温超電導線材」の増産に向け、56億円の設備投資を実施すると発表した。同社はすでに2024年度、約60億円を投じ2027年度までに高温超電導線材の生産能力を従来の約3~4倍へ引き上げる工場の拡張を進めている。そして、今回の追加投資により拡張後の生産能力をさらに約2倍に高める計画で、最終的には現在の約6~8倍の規模まで増強する見通しだ。こうした段階的な設備投資により、フュージョンエネルギー分野での拡大が見込まれる高温超電導線材の需要に対応し、安定供給体制の確立を図る狙いがある。核融合発電は、約1億℃になった燃料(高温プラズマ)を閉じ込めておく磁場が必要(磁場閉じ込め方式の場合)になるが、高温超電導線材は、その強力な磁場を発生させる超電導コイルに使用される。同社の同製品は高温時でも超電導状態を維持し、極めて強い磁場の生成が可能な点が特長だ。これまでに同社は、核融合発電の実用化に取り組む京都大学発のベンチャー企業「京都フュージョニアリング」や、同じく核融合発電の商用化を目指す米国のスタートアップ企業「コモンウェルス・フュージョン・システムズ(CFS)社」への出資を行っている。また、英国の核融合開発プログラムを実行するための機関である「インダストリアル・フュージョン・ソリューションズ(UKIFS)」と高温超電導線材の供給に関するフレームワーク契約を締結するなど、グローバルにフュージョン関連事業に参画している。

16 Feb 2026

2495

経済産業省・資源エネルギー庁と原子力発電環境整備機構(NUMO)は2月8日、地層処分事業の理解に向けた学習支援事業に取り組む団体らによる交流の場、「みんなで繋がる!全国交流会」を開催した。2015年度から実施している同交流会は、今年度で11回目。今回、過去最多の54団体122名が参加した。NUMOでは、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する学習活動への支援「学習支援事業」を長年手掛けており、同交流会もその一環だ。交流会は2部構成で実施され、第1部では「地層処分を未来に繋げるために、いま私たちができること」をテーマに9団体によるプレゼン形式の活動報告が実施された。第2部では各団体のブース出展やポスターセッションなどの交流イベントが行われた。交流会の冒頭、挨拶に立ったNUMOの山口彰理事長は、地層処分事業の学習活動を進める各団体や関係者、施設見学等に協力した関係機関に謝意を示した上で、地層処分事業の理解を深めるには、「知る」「考える」「話し合う」の積み重ねが重要だと強調。参加者同士が語り合い、意見を交わし、学びを広げる機会にしてほしいと呼びかけた。また、各団体や関係者間のネットワークを広げる場となることに期待を寄せた。続いて挨拶に立った資源エネルギー庁の横手広樹氏(電力・ガス事業部放射性廃棄物対策課長)は、同交流会が始まった2015年は、国の地層処分政策が抜本的に見直された年だったと振り返り、以来、地層処分事業の学習支援事業を強化し、国民的議論の輪を広げてきたと述べた。一方で、現在、北海道の寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町の3つの地域で文献調査を進めているが、高レベル放射性廃棄物の最終処分は原子力発電所の立地地域だけの問題ではなく、消費地を含めた全国で向き合うべき課題だと改めて強調。最終処分は将来世代に先送りできない国家的課題であるとし、同交流会の参加者に対し、引き続き課題解決に向けた取組みへの協力を呼びかけた。発表に参加した京都教育大学付属京都小中学校の安藤寛太さん(中学1年)は、「立地地域では理解活動が少しずつ進んでいると感じる一方で、日本全国に向けて地層処分の安全性や各データを示し、地層処分への理解を広げていく必要があると思う」と述べた。また、「人前で発表することに緊張もあったが、今後は発表の機会を増やし、理解しながら伝える力を身に付けていきたい」と語り、今後の活動の刺激になったと目を輝かせていた。同じく発表に参加した名古屋学院大学現代社会学部の林真帆さん(大学3年)は、「地層処分や原子力の問題になると距離を感じる学生も多く、身近な課題として捉えてもらうことが課題」と指摘した。また、「今回の交流会で全国に同じテーマで学ぶ仲間がいることを初めて知った」と語り、他校の取り組みと比較しながら得た学びを、来年度の履修や今後のキャリアに生かしていきたいと意欲を示した。

13 Feb 2026

725

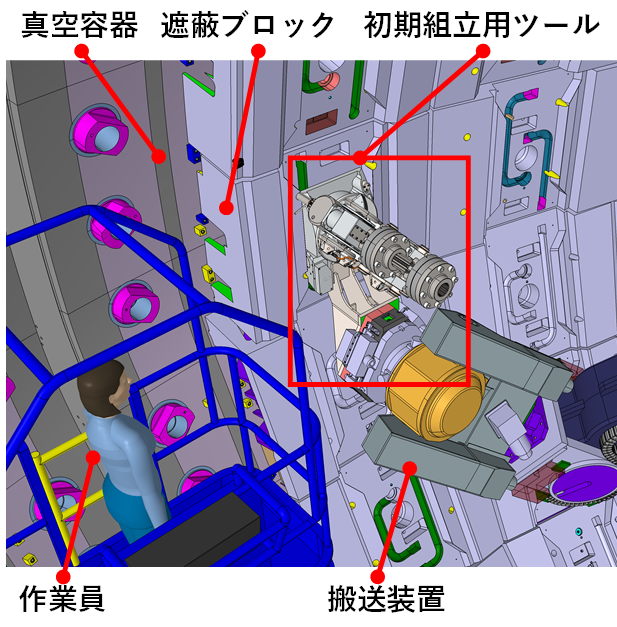

量子科学技術研究開発機構(QST)と双日マシナリー、スギノマシンの3者は2月9日、国際核融合プロジェクトITERの重要部品であるブランケットの初期組立用ツールの制作に着手したと発表した。当初はITER機構が自ら開発・調達を行う予定だったが、技術的難易度の高さから開発失敗のリスクが懸念されていた。一方、QSTは2011年からブランケットを遠隔操作で保守・交換するためのシステムの調達を担っており、そこで培った技術が同機構から高く評価されていたという。こうした実績を踏まえ、同機構の要請を受け、3者で初期組立用ツールの製作を進めることになった。双日マシナリーは、海外メーカーと連携し、福島第一原子力発電所の廃止措置など、放射線環境下での作業に対応する技術導入を支援している。QSTは2023年から同社と共同でITER向け遠隔保守ツールの開発を進めてきた。一方、スギノマシンは原子力施設向けの機器システムの開発・製品化、燃料取扱機器や原子炉設備の運転機器を提供。QSTとは2015年から共同開発を進めている。またこれまで、遠隔保守システムやダイバータ、トロイダル磁場コイル(TFコイル)など、ITERの主要機器の開発・製作において日本企業は重要な役割を担っており、QSTが中心となって調達活動等を進めてきた。ブランケットとは、核融合炉の内部でプラズマの周囲を取り囲む装置で、トリチウム製造と発電用の熱を取り出す役割を担う。核融合炉では、炉心のプラズマを囲むように数百個のブランケットが設置されるが、このブランケットは、核融合炉を長期間安定して運転するうえで欠かせない3つの主要な機能を持つ。①核融合反応で発生する中性子から外部の機器を保護する遮へい機能、 ②中性子のエネルギーを熱として取り出し、発電に利用する機能 、③その中性子を利用して核融合燃料となるトリチウム(三重水素)を生成する機能である。ブランケットの初期組立は2032年から数か月かけて実施する計画で、2034年のプラズマ運転開始に向けた重要な工程の一つに位置づけられている。今回の製作で得られる知見は、将来の日本国内における核融合原型炉の建設への活用が期待される。

12 Feb 2026

1117

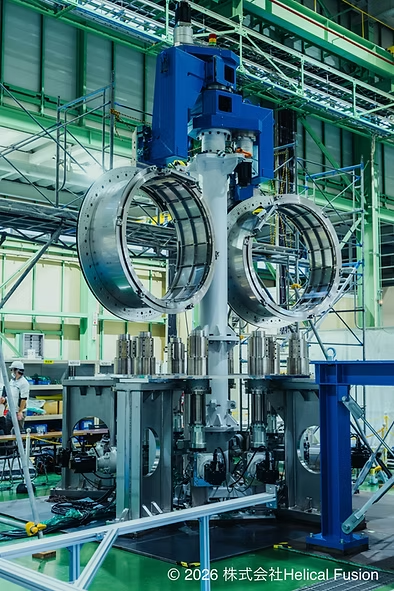

日本独自のヘリカル型核融合炉を開発するHelical Fusion(ヘリカルフュージョン)は2月5日、富山県に本社を構える産業機械メーカーのスギノマシンと連携し、最終実証装置「Helix HARUKA(ヘリックス・ハルカ)」の最重要部品のひとつ「高温超伝導コイル」の製作マシンを完成させた。同装置が「Helix HARUKA」の組み立て作業において重要な役割を果たすことになる。同社はすでに、最終実証装置「Helix HARUKA(ヘリックス・ハルカ)」の製作・建設に着手しており、2030年代中には「Helix HARUKA」による統合実証、および発電初号機「Helix KANATA」による世界初の核融合の実用発電計画を進めている。ヘリカルフュージョンは、複雑な形状でプラズマを制御する「ヘリカル方式」を採用。らせん状に曲げたコイルを用いて強力な磁場のかごを形成し、内部に閉じ込めた高温・高圧のガスで持続的に核融合反応を起こし、発生する膨大なエネルギーを発電に利用する仕組みだ。一方でらせん状のコイル製作は複雑で難易度が高く、ヘリカル方式を採用する上での長年の課題とされてきた。しかし2025年10月には、コイル製作を最適化できるよう、独自に開発した曲げやすく巻きやすい「高温超伝導ケーブル」の実証に成功。これを受けて、「Helix HARUKA」の製作に着手した。そして今回、同社のアイデアを基にスギノマシンの設計・開発力によって高温超伝導ケーブルをらせん状に巻きつけてコイルを製作するための装置が完成。これにより、高性能なコイルを素早く効率的に製作可能になるという。同装置は、2026年半ばにHelix HARUKAの建設地へ搬入し、組み立てを開始する予定だ。

10 Feb 2026

1047

東京電力は2月9日、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)の再稼働に向け、午後2時に制御棒を引き抜き、原子炉を起動したと発表。そして、午後3時過ぎ、臨界を達成した。現在作業中の工程は原子炉起動・昇圧の段階にあたる。この後、タービン起動・発電機並列を経て、一度「中間停止」を挟み、再び原子炉起動・昇圧の工程から再開する。中間停止をする理由について同社は、前半(出力が20〜50%)の試験で得られたデータやプラントの挙動を、一旦詳細に評価・確認するためだとしている。連続して出力を上げるのではなく、一度原子炉を停止して慎重に評価を行うことで、更なる安全性を確認してから、定格出力(後半)工程へ進む計画だ。同社は総合負荷性能検査を3月18日に予定。同検査に合格後、営業運転を開始する。

09 Feb 2026

1931

核融合発電の実用化を目指す京都フュージョニアリングは1月29日、米エネルギー省(DOE)と戦略的パートナーシップを締結した。日米の官民が連携し、将来の核融合発電の商業化に不可欠な基盤技術の成熟を加速させる。本パートナーシップの中核として、同社は米オークリッジ国立研究所(Oak Ridge National Laboratory:ORNL)と連携し、新たな研究プロジェクト「UNITY-3」に着手する。核融合反応時に発生する中性子環境を精密に再現し、増殖ブランケット技術の性能検証を行う研究基盤をORNL構内に整備する計画で、核融合炉の実用化に向けた重要課題の解決を図る。京都フュージョニアリングはこれまで、核融合炉周辺技術の実証を目的とした「UNITY」シリーズを段階的に展開してきた。京都府久御山町の同社研究施設では、発生エネルギーの利活用を見据えたブランケット・熱サイクルシステムの検証を進める「UNITY-1」の試験を実施中。さらにカナダ・オンタリオ州では、燃料の回収・供給を担うフュージョン燃料サイクルシステムの実証施設「UNITY-2」を建設しており、2026年内の運転開始を予定している。同社は、核融合発電の実現には、中性子を扱う原子力技術や燃料サイクル、増殖ブランケットといった要素技術を、段階的かつ体系的に高度化していくことが不可欠だと指摘。今回のパートナーシップにより、自社のプラントエンジニアリングやシステム統合の知見と、DOEおよび国立研究所が有する最先端の研究基盤を組み合わせ、将来の商業炉建設に向けた技術的ハードルの克服を目指す。小西哲之代表取締役会長は、「日本のエンジニアリング力と民間企業の技術を活かし、フュージョンパイロットプラントでの発電実証、さらには商業化に向けた技術課題の解決に貢献していきたい」と述べた。

09 Feb 2026

1103

東京電力は2月6日の記者会見で、同9日に柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)を再起動すると発表した。同6号機は1月21日、制御棒の引抜操作を開始し原子炉を起動したが、制御棒の引抜操作時に操作監視系の警報が発生したため、同作業を中断。東京電力は本日、警報設定の不具合などの原因を特定し、対策を終えたとして、原子炉の起動工程を明らかにした。同社によると、原子炉の起動を2月9日、総合負荷性能検査を3月18日に予定。同検査に合格後、営業運転を開始する。また、これらの内容を記載した使用前確認変更申請書を9日午後に原子力規制委員会に提出する。同社によると、6号機の制御棒駆動機構・電動機制御盤の警報が発生した原因は、電動機の始動時の電流の挙動にあったという。調査の結果、電動機に電気を送る3本の電線のうち1本で、稀に電流の立ち上がりが遅くなるケースが確認(欠相)された。この遅れ自体は正常動作の範囲内であったが、制御棒を動かすモーターの速さを調節する「インバーター」がこれを異常と判断し、警報が発報した。この検知機能は、2023年の設備更新時に導入した新型インバーターに追加された機能で、モーターに接続する電線などの異常を検知した際、警報を発する仕組みだ。設備保護のための停止機能は別に備わっているが、当該機能は、不具合発生時の原因特定を容易にする目的で設定されていたという。同社では今回の事案を踏まえて、すべての制御棒駆動機構のインバーターで当該検知を行わない設定に変更。その上で、制御棒駆動機構を1本ずつ作動させ、問題がないことを確認した。一方、複数の制御棒を同時に引き抜く動作は原子炉起動時にしか確認できないため、起動操作の中で電動機の始動時の挙動を確認するという。

06 Feb 2026

987

横河電機は2月2日、英ロールス・ロイスSMR社と、小型モジュール炉(SMR)向けにデータ処理・制御システム(DPCS)を供給する戦略的協業契約を締結したと発表した。ロールス・ロイスSMR社がグローバル展開を計画する、SMRの初期複数ユニットが対象となる。本協業による具体的な参画範囲は、SMR向け基幹制御システムの設計、エンジニアリング、検証および認証、ハードウェア供給、システム構築・試験、設置および試運転に至るまで、幅広い工程に及ぶ。英国チェシャー州ランコーンにある販売・エンジニアリング拠点を中核に、チェコやオランダの拠点とも連携して本プロジェクトを推進するという。同社は本協業に伴い、英国で相当規模の投資を行う方針を示しており、現地雇用の創出や原子力サプライチェーン強化への貢献を見込んでいる。横河電機の中岡興志執行役専務は、「次世代原子力に向けた技術・ソリューション創出に、ロールス・ロイスSMRとともに取り組めることを光栄に思う」とコメント。産業オートメーション分野で培った技術を活かし、安全性と信頼性に優れた制御システムの提供を通じて、持続可能な原子力利用に貢献していく考えを示した。一方、ロールス・ロイスSMR社のオペレーションおよびサプライチェーンディレクターのルース・トッド(Ruth Todd)氏は、「今回の契約は、世界展開に向けた初号機実現を加速させる重要な節目」と述べ、英国内での雇用創出や人材育成、立地地域の経済発展に期待を示した。英国では昨年11月、Great British Energy ‒ Nuclear(GBE-N)が北ウェールズのウィルヴァ・サイトを「英国初のSMR建設地」として正式選定。ロールス・ロイスSMR社製SMR(47万kWe)×3基を建設する計画が公表されている。そのほか同社は、チェコではチェコ電力(ČEZ)から最大3GW規模の新規原子力発電所の建設パートナーに選ばれている。さらに、スウェーデンでは、同国の国営電力会社バッテンフォール(Vattenfall)社による原子力技術パートナー選定において、最終候補に残るなど、欧州各国で事業展開を進めている。

05 Feb 2026

957

日本原子力産業協会の植竹明人常務理事はこのほど、文部科学省国際原子力人材育成事業の一環として、アジア8か国の中堅行政官を対象に、原子力損害賠償制度をテーマとする講義を行った。講義の焦点は、日本の制度を網羅的に解説することではなく、原子力事業に参画する産業界の立場から、事故時の責任の在り方が事業成立性にどのような影響を与えるかを明らかにする点に置かれていた。なお同講義は、福井県の大学生および大学院生にもオンライン公開された。 講義ではまず、原子力新規導入国が直面する課題として、技術や規制、人材育成と並び、法制度・制度インフラの整備が不可欠であることが示された。その中でも原子力損害賠償制度は、事業開始の前提条件となる重要な要素として位置づけられた。 特に講義で強調されたのは、不透明なリスクがファイナンスに与える影響だ。とりわけ原子力事業者の賠償責任限度額が不明確な場合(例えば日本の無過失無限責任原則など)、民間の金融機関は融資リスクを予見できず、原子力へのプロジェクト・ファイナンスは成立しない。 こうしたリスク予見可能性の問題は、金融機関に限らず、原子力事業に関与する民間企業全体の意思決定にも直結する。植竹常務は、ベンダーやサプライヤー、投資家、金融機関などの民間企業が原子力プロジェクトへの参画を判断する際には、「万一の事故時に、考慮すべきリスクは明確になっているか」が最重要ポイントとなると指摘した。もし、そうしたリスクの所在や範囲が不透明な場合、それは必ずコストの増大として顕在化してくる。例えば原子力事業者への責任集中が法的に担保されていないケースでは、責任が分散することで、ベンダーやサプライヤーはそれぞれが賠償リスクに備える必要が生じ、保険やリスク対応が重複し、高コスト構造となる。さらに、保険でまかなえないリスクまでコストとして織り込まれれば、原子力発電事業の競争力が失われ、結果として事業として成立しなくなってしまう。また、原子力損害賠償法以外の法律、例えば一般の不法行為法(一般の損害賠償を規定する法律)や製造物責任法などによって、ベンダーや投資家、親会社にまで賠償請求が及ぶ余地が残されている場合、形式上は責任集中を定めていても、その実効性は失われると指摘された。法制度に「抜け穴」があれば、それ自体が参入障壁となる。こうした課題を踏まえ、植竹常務は原子力損害補完的補償条約(CSC)の意義にも触れた。CSCは、被害者、事業者、ベンダー、投資家といった多様なステークホルダーにとって、国境を越えて分かりやすい統一的な枠組みを提供し、リスクを可視化する上で重要な役割を果たすとされる。一方で、条約への加盟だけでは不十分であり、賠償限度額やそれを超えた場合の国の役割などを明確に定める国内法制度の整備が不可欠であることも示された。 植竹常務の講義は、日本の原子力損害賠償制度そのものを評価するものではない。しかし、事故時の責任の在り方やリスクの不透明さが、共同事業など民間の活力を活かした様々な創意工夫を制約しうることを、産業界の視点から浮き彫りにした内容となった。原子力の活用が国際的に再評価される中、制度が事業のリスク予見可能性をどこまで担保できているのかが、あらためて問われている。

05 Feb 2026

828

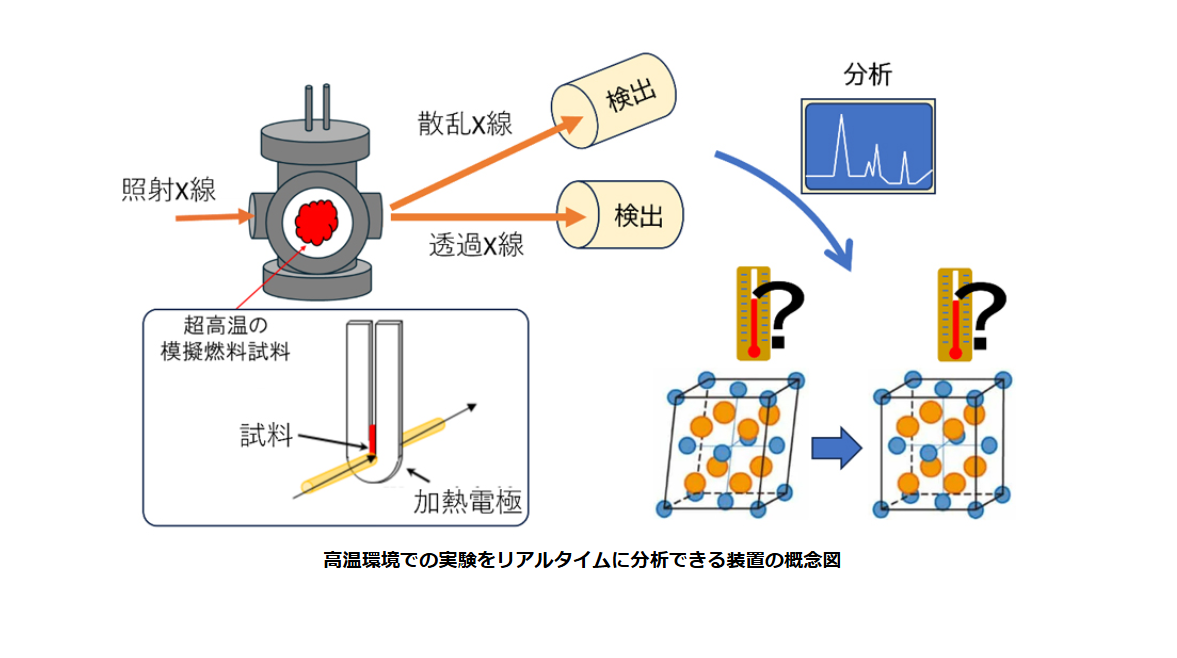

日本原子力研究開発機構(JAEA)は1月26日、大型放射光施設「SPring-8」を用いて、3000℃を超える超高温条件下で物質の構造変化をリアルタイムに観測する新たな分析技術を開発したと発表した。原子燃料の安全性評価に不可欠とされながら、これまで実験的な観測が困難だった超高温領域での挙動を直接捉えることが可能となり、安全性の高い燃料開発への貢献が期待される。原子力発電では冷却機能が失われた場合、燃料の温度が急上昇し、周囲の材料を溶かす恐れがある。このため、超高温環境下でも安定性を保つ燃料の開発が重要課題となってきた。しかし、燃料や被覆管が溶融するような3000℃級の超高温領域を実験的に直接観測することは極めて難しく、これまでは理論解析による推定に頼らざるを得なかった。今回、JAEAなどの研究チームは、SPring-8の高輝度X線を活用し、試料を3000℃超の超高温状態に維持したまま照射する分析手法を開発した。模擬燃料を用いた実験では、材料が高温で溶融し、化学反応を経て再び固化するまでの過程を、原子レベルで連続的に観測することに成功した。これにより、安全性の高い原子燃料の開発への貢献に加え、航空宇宙分野などで求められる耐熱材料の研究開発への応用も期待されるという。

04 Feb 2026

822

原子力発電環境整備機構(NUMO)は、マイナビニュースのX(旧Twitter)が放送する家族会議型バラエティー『竹山家のお茶の間で団らん』にて、第7弾となるタイアップ企画動画を、1月30日までに公開した。2022年度からシリーズで配信している同番組の21回目の放送となった今回は、フィンランドが舞台だ。「竹山家inフィンランド 世界一幸せな国を巡る」と題し、同番組MCのカンニング竹山氏が、街を走るトラムやサウナ、地元のレストランを訪ねるなど観光の要素を交えながら、同国が抱えるエネルギー問題に触れ、環境について考える構成となっている。また、クイズ形式の企画も盛り込み、楽しみながら視聴できる内容に仕上がっている。スタジオでは、「竹山家」メンバーの篠田麻里子さん、越智ゆらのさんの他に、新沼凛空さん、栗栖あに華さん、宝持沙那さん、松田実桜さんがゲスト出演している。高レベル放射性廃棄物の世界初の地層処分場「オンカロ」が試験操業中の同国では、現在、本格操業に向けて最終局面を迎えている。番組では、カンニング竹山氏がオンカロの立地するユーラヨキを訪問。町長へのインタビューを通じて、原子力関連施設の立地を契機に同町で産業集積が進んでいる現状などを紹介した。さらに、事業主体であるポシバ(Posiva)社やオンカロを取材し、処分地決定に至るまでのプロセスや課題、将来の地域ビジョンについて、竹山氏ならではの分かりやすい語り口で伝えている。

30 Jan 2026

773

東京電力は1月26日、原子力損害賠償・廃炉等支援機構と共同で策定した第5次総合特別事業計画(第5次総特)が国から認定されたことを公表した。同社は同計画において、コスト削減の具体額や実施手法に加え、脱炭素電源による供給比率の目標、さらには他社とのアライアンスに関する方針・目標を明確に打ち出した。記者会見には、小早川智明代表取締役社長、山口裕之代表執行役副社長、酒井大輔代表執行役副社長が出席。会見の冒頭、小早川社長は「廃炉作業が前人未踏の領域へ移行しつつあることに加え、GX・DXの進展に伴う電力需要の変化、物価高などによる投資や費用の増加により、当社を取り巻く事業環境は大きく変化している」と説明した。また小早川社長は、経営の原点を福島第一原子力発電所の事故に伴う「福島への責任の完遂」と「安定供給責任の全う」に置き、これら2点が企業の存立基盤に直結するとの認識を改めて示した。その上で、柏崎刈羽原子力発電所6、7号機(ABWR、135.6万kWe×2基)が再稼働した場合でも、廃炉事業と経済事業の双方において抜本的な改革がなければ、両責任の両立は極めて難しいと述べ、同社が岐路に立っているとの危機感を示した。続いて、酒井副社長が第5次総特の基本方針について説明した。計画策定の背景として、①福島第一原子力発電所の廃炉工程の進展と燃料デブリの取り出しという最難関の段階に入っていること、②GX・DXの進展やエネルギー安全保障への要請の高まりを受け、電力需要が拡大していること、③物価高の影響でキャッシュフローが悪化し、成長投資が制約されていること、の3点を挙げた。まず、①の廃炉事業の完遂に向けて最大の難所となる燃料デブリの取り出しに備え、現場主義を重視しながら、経営判断、事業遂行能力、組織体制の3本柱で廃炉事業の抜本改革(遂行能力の向上)を進める考えを明らかにした。そして、②の対応として、データセンター需要をはじめとするデジタル需要を国内に取り込むため、系統接続の早期化や他社との連携を進め、2040年度までに首都圏のデータセンター需要の伸び率で世界トップクラスを目指すとした。そして、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を着実に進めるとともに、2040年度までに供給する電力のうち6割以上を脱炭素電源で賄うことを目標に掲げた。③の財務面については、悪化するキャッシュフローと厳しい資金状況からの脱却を喫緊の課題に位置付け、短中期的には、第三者資金の活用を含む経営の合理化や投資抑制、資産売却を進め、2025年度から2034年度までに累計約3.1兆円のコスト削減を見込む。また、不動産などの資産売却を通じて原則3年以内に約2,000億円規模の資金捻出を目標とした。さらに中長期的には、第三者とのアライアンスを通じて成長投資の原資を確保し、自立的な資金調達力の回復を目指す方針を示した。同社は、経済事業の収益基盤拡大に向け、自社が保有していない技術やノウハウの獲得が必要との認識を示し、アライアンスの重要性を改めて強調。期限を区切ってパートナー候補から広く提案を募集し、具体的な連携の枠組みについて協議・交渉を進める方針を明らかにした。

28 Jan 2026

2060

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は1月23日、定例記者会見を行った。今年4月に開催予定の第59回原産年次大会の詳細を公表したほか、昨年12月に自身が参加した原子力小委員会での発言内容についても報告。会見後半では柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)の再稼働や、中部電力における基準地震動策定データの不適切な取扱事案などに関する質問にも応じた。まず増井理事長は、第59回原産年次大会のテーマを「原子力の最大限活用を支える人材戦略」とし、4月14日、15日の2日間にわたって開催する旨を紹介した。今回の大会は3つの柱を軸に構成され、海外からゲストを招いて国際的な視点から原子力分野の人材課題を議論するとともに、最新技術を活用した省人化や業務効率化に関する国内外の事例紹介、さらに多くの学生の参加を促し、原子力業界に対する率直な受け止めや意見を直接聞く場とする方針を示した。次に増井理事長は、昨年12月の原子力小委員会で議論されたGX行動指針の改訂をめぐり、原子力分野に関する3つの意見を表明したと説明した。1点目に、原子力発電の将来像について、中期と長期の二段階で明確に位置付ける必要性を指摘し、産業界が長期的な展望を持てるような目標設定を求めた。2点目に、次世代革新炉の開発・建設に関し、投資回収を可能とする制度設計や政府の信用力を活用した融資など、実効性ある制度構築の必要性を訴えた。3点目に、人材確保や育成について、GX行動指針の共通重要課題に位置付け、すでに設定された6つの重要項目に追加する形で「第7の柱」として整理することを提案したという。会見の後半、記者との質疑応答・意見交換では、柏崎刈羽6号機の再稼働に関する質問が寄せられた。同6号機の再稼働に伴う警報のトラブルについて増井理事長は、警報の事象は2つあるとし、「1つ目は起動前の制御棒引抜試験にて、2つ目は原子炉起動後の制御棒を操作する過程で起きた」と整理した上で、「前者は運転開始時の設定エラー、後者は部品の故障に近いものと推定している」とコメント。その上で、「警報が出たこと自体が直接安全性に影響を及ぼすものではないが、通常とは異なる状態である」と説明し、東京電力に対しては、今後も慎重な姿勢で作業を進めること、少しでもリスクがある事態に直面した場合には、安全最優先で停止する対応が適切だとの考えを示した。また、中部電力のデータ不正事案について増井理事長は、原因は調査中であるとし断定的な評価は避けるとした上で、調査の焦点として、①不適切なデータ操作に至った「動機」、②データを扱っていた担当者の範囲や、国の審査会合に提出する過程で、どの程度の関係者が関与し、どのような形で意思決定が行われたのかという「構造上の問題」、③こうした事案を招いた背景としての「職場の環境」の3点を挙げた。そのうえで、増井理事長は「中部電力には、しっかりと調査を進めてほしい」と述べ、徹底した原因究明を求めた。

27 Jan 2026

1600

千葉大学教育学部で開講されている「ディベート教育論」の講義が1月15日、マスメディア向けに公開された。同講義では、高レベル放射性廃棄物の処分という社会的に難度の高いテーマを題材に、学生による本格的なディベートが行われた。同講義を担当するのは、教育学部長の藤川大祐教授。ディベート教育論は、現代的な課題を扱ったディベート実践の経験を通じて、生徒らの論理的思考力等の育成を図ることを目的とし、2012年度から継続して実施されている。今回は「日本は高レベル放射性廃棄物の地層処分計画を撤廃し、地上で管理を義務づけるべきである。是か非か。」を論題に、学生約50人を、1チーム4〜5人の12チームに分け、計6試合(ディベート)を実施。当日はその5試合目が公開された。公平性確保のため、試合順や賛否の立場はくじ引きなどで決定。学生らは事前に、原子力発電環境整備機構(NUMO)や日本原子力産業協会(JAIF)、日本原子力研究開発機構(JAEA)らによる講義を受け、バックエンド事業や高レベル放射性廃棄物に関する基礎知識を習得した上で議論に臨んだ。当日のディベートは、「HLWの地上管理」を主張する肯定側の立論からスタート。その後、否定側の質疑、立論、それに対する肯定側の質疑を経て、それぞれ否定側と肯定側が2回ずつ反駁の機会が設けられた。肯定側からは、地上管理方法の技術改善が進むことで、将来世代が廃棄物の管理・処分方法を選択できる可能性に言及。また、地上管理施設の保守作業等を通じ、地域雇用の創出や産業形成、関連企業の集積につながり、地方創生にも寄与するのではないかと訴えた。それに対し否定側は、地上管理における安全性への懸念や、有事の際の責任の所在について言及。地層処分による管理面や費用面での優位性を主張した。ディベート終了後、聴講していた学生らによる投票が行われ、議論がより優れていたサイドが選定された。同日は肯定・否定側それぞれ18対18の同数となり、藤川教授は「均衡した結果となり、非常に優れた議論であったことの証左となった」とコメントした。また、全体講評として「チームとして十分な準備を感じられ、初めて本格的にディベートに取り組む参加者が多い中でも、難しいテーマに真剣に向き合った点は評価できる」と述べ、両チームの健闘をねぎらった。藤川教授はディベートを振り返り、「肯定側の、将来世代の選択肢の増加や地域の発展の可能性という立案自体は悪くなかったが、最終的に問題になると予想される安全性を上回るほどのメリットを主張できていなかったと感じた。ここが勝敗を分けた要因になった」と総括し、総合的には否定側が優勢だったとの見解を示した。一方で否定側の課題として、将来世代の負担に関するコスト比較については、十分な数値が示されなかった点を挙げた。その上で立論について、「見出しが長く、何の話をしているのか分かりづらい場面があった」と指摘。後の反駁や引用を見据え論点を明確に示すためにも、見出しは簡潔に整理すべきだと強調。特に肯定側のメリットとして掲げていた「地域の発展」という論点が途中で曖昧になった点を課題として挙げ、「相手の議論がずれた場合でも、自ら軌道修正し、一貫した主張を続けることが重要だ」と述べ、論点整理と一貫性の重要性を強調した。藤川教授によると、近年、同授業において生成AIを活用するようになったことで、大きな変化がもたらされたという。以前は準備が不十分なグループも見られたが、現在はAIを活用することで、調査やディベートの構成まで、初期段階から完成度の高い原稿を準備するチームが増えたと指摘し、授業全体の底上げが進んでいると語った。

26 Jan 2026

814

経済産業省の赤澤亮正大臣は1月16日、全国の都道府県知事に対し、原子力利用に伴う課題解決に向けた協力を求めるレターを発出した。レターでは、昨年末に東京電力柏崎刈羽原子力発電所6、7号機(ABWR、135.6万kWe×2基)および北海道電力泊3号機(PWR、91.2万kWe)の再稼働について、それぞれ新潟県の花角英世知事、北海道の鈴木直道知事らが理解を示したことに触れ、これまでのプロセスに関わった全ての関係者に対し、謝意を表明した。今回のレター発出の背景には、再稼働の意義やバックエンド対策の重要性について、電力消費地の住民理解を求めるべきとの声が寄せられたことがある。これを受け、政府として原子力利用に伴う課題解決への協力を全国の自治体に呼び掛けた。レターでは、住民理解の促進や立地地域とのさらなる連携を要請するとともに、高レベル放射性廃棄物の最終処分について、電力消費地を含めた調査地域の拡大に向けた国の取り組みへの理解を求めている。赤澤大臣はバックエンド対策について、「国として責任を逃れることのできない大変重要な課題」と述べ、これまで以上に積極的に取り組む姿勢を示した。また、理解醸成に向けて、国が前面に立って取り組む姿勢を強調したほか、高レベル放射性廃棄物の処分地選定については、各地域の判断だけに頼るのではなく、国が責任を持って協力を求めていく考えを示している。また同日、赤澤大臣は中部電力浜岡原子力発電所における不正事案にも言及し、国民や立地地域に不安と懸念を与えていることを深刻に受け止めているとコメント。経済産業省として中部電力に厳正に対応するとともに、他の電力事業者に対しても安全最優先の徹底を要請したことを明らかにした。さらに赤澤大臣は1月23日の記者会見で、柏崎刈羽6号機の再稼働について、「東日本における電力供給の脆弱性の解消、電気料金の抑制、脱炭素電源の確保の観点から、国のエネルギー政策上極めて重要である」と述べた。21日の同6号機の原子炉起動についても、「極めて重要な一歩だ」と評価した。一方で記者からは、同6号機の制御棒の引き抜き作業中に不具合が発生し、原子炉を停止したことについて問われた赤澤大臣は、「制御棒1本の操作について不具合を示す警報が発生し、原因調査に時間を要する見込みであることから、東京電力が計画的に原子炉を停止したものと承知している」と説明。その上で、「工程ありきではなく、各作業を丁寧に確認しながら慎重に対応することが重要だ」と述べ、着実な対応を求めた。

23 Jan 2026

1259

東京電力は1月21日、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)について、原子力規制委員会から原子炉起動後に実施する設備健全性確認(使用前事業者検査を含む)に向けた原子炉の試験使用承認を受けたと発表。これを受けて同社は、同日午後7時ごろ制御棒の引き抜き操作を開始し原子炉を起動した。福島第一原子力発電所の事故以来、東京電力の原子力発電所が稼働するのは初。原子炉起動後、制御棒を順に引き抜き、同日午後8時半ごろに臨界を達成した。同社は、同6号機の再稼働を当初1月20日に予定していたが、1月17日の制御棒の引き抜き試験の際、警報が発報されない不具合が確認され、起動作業を一時延期していた。同社によると、本来、制御棒を1本引き抜いた状態で別の制御棒を選択すると、誤操作防止のための引き抜き防止機能が作動し警報が発報する仕組みとなっているが、17日の試験時には警報が発報しなかったため、試験を中断し、引き抜いていた制御棒を全て元の位置に戻したほか、制御棒の操作ができないよう電源を遮断していた。そして翌18日、全ての制御棒に対し同様な不具合がないか、警報の確認試験を実施。当該制御棒に設定されていたペアロッド設定に誤りがあることが判明したため、その後設定を正しく修正した上で、引き抜き防止機能が正常に作動し警報が発報することを確認し、運転上の制限から復帰していた。そして1月21日、全ての制御棒で警報が正常に作動することを確認したため、同件を同日午後、原子力規制庁に説明。原子力規制委員会から6号機の原子炉を起動することを認める「試験使用承認書」を受け取っている。同社は、約14年振りの運転となる同機の運転に際し、設備の健全性確認を慎重に進めている。1月22日には、再び制御棒を引き抜く作業を一時中断。制御棒の引抜操作時に、1本の制御棒の操作監視系の警報が発生したことが理由だと公表している。なお、プラント状態は安定しており、外部影響はない。

22 Jan 2026

1639

日本原子力学会は1月9日、報道関係者を対象とした交流会を開催した。交流会は、同学会の社会・環境部会が毎年実施しているもので、今年は、近年注目が高まる小型モジュール炉(SMR)をテーマに設定。エネルギー総合工学研究所・原子力技術センター原子力チームの都筑和泰氏を講師に招き、世界のSMRの開発動向や技術的特徴、導入を巡る課題に関する解説が行われた。SMRについて都築氏はまず、現地で一から組み立てるのではなく、工場で製造し、現地で据え付ける方式を採ることで、建設コストの低減や工期短縮が期待できる点を強調した。モジュール化の程度は設計によって異なるものの、近年では原子炉本体も工場で製造する設計が登場していることや、ロシアの浮体式原子炉のように、船舶に搭載して運用する方式などが紹介された。また、軽水炉の小型化自体に特段の技術的な革新性はないとしつつも、安全性と経済性を両立させる工夫がSMR普及の鍵になると指摘。「既存技術の活用や設計改善、量産効果などを通じたコスト低減が重要になる」とコメントした。さらに、開発の方向性については、「安全性を前面に打ち出す設計」と「構造を簡素化してコスト低減を狙う設計」という2つの流れがあると説明した。SMRの開発計画は2025年時点で100件超に増加しているものの、現在、多くは初期検討段階にとどまっていることを踏まえ、新たな産業としてはまだ立ち上がり段階にあるとも指摘する一方、中国やロシアでは実証段階に近い案件が多く、米国では設計の検討が活発化しているなど、各国の開発状況に違いがある現状を説明した。将来展望については、日本のように既に送電網が整備された国の大型原子力サイトにおいては、SMRの優位性が限定的になる可能性があるとも指摘した。その一方で、大型炉では電力供給が過剰となる地域や途上国、工場における熱・電力・水素の複合利用、データセンター用途などではSMRの適性が高いと述べた。特にAI向けデータセンターについては、都市近郊に立地する必要がなく、送電制約も踏まえれば、SMRを設置して直接電力を供給する形は合理的だとの見方を示した。その一方で、原子力安全に対する社会的な懸念や核セキュリティ対策が大きな課題であるとも指摘。そのうえで、成功事例が生まれれば、そこから普及が広がる可能性は十分にあるとの見通しを示した。さらに、SMRや原子力への社会的理解を広げるためには、「安全性の強調だけでは不十分だ」と述べ、エネルギー安全保障や脱炭素、コストといった観点を総合的に示し、日本にとって原子力が果たす役割を丁寧に説明する必要があるとした。原子力によって一定の電力供給を確保できれば、エネルギー自給率の低さに起因する非常時においても、医療や決済インフラなど社会の基盤機能を維持できる可能性があるとして、こうした現実的な視点に基づく議論の重要性を強調した。

20 Jan 2026

1543