キーワード:再稼働

-

美浜発電所 仏ビュジェイ発電所と姉妹プラントに

関西電力とフランス電力(EDF)は6月3日、美浜発電所(PWR、82.6万kWe×1基、ほか2基が閉鎖)とビュジェイ発電所(PWR、94.5万kWe×2基、91.7万kWe×2基、ほか1基が閉鎖)との間で「姉妹発電所交流協定」を締結した。協定の締結期間は5年で、当日は福井県美浜町の美浜原子力PRセンターにて調印式が実施された。双方の発電所長らが年に1回程度、交互にプラントを訪問し、設備運用、技術、人材育成など幅広い分野で知見を共有することが目的。両社はすでに、2010年から原子力分野における包括協力協定を締結しており、今回の協定はその関係をさらに深めることになる。両発電所は、ともに40年超運転や廃止措置を実施しており、安全性や信頼性向上に向けた情報交換の強化が期待されている。

- 05 Jun 2025

- NEWS

-

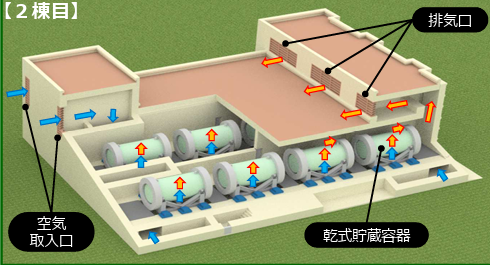

規制委 女川と高浜での乾式貯蔵施設設置を許可

原子力規制委員会(NRA)は5月28日、東北電力女川原子力発電所2号機(BWR、82.5万kW)と関西電力高浜発電所構内における、使用済み燃料乾式貯蔵施設の設置計画を許可した。東北電力は2024年2月に、関西電力は2024年3月に、乾式貯蔵施設設置に向けた原子炉設置変更許可をそれぞれ申請していた。乾式貯蔵施設とは、プールで一定期間冷却した使用済み燃料を、「キャスク」と呼ばれる金属容器に収容し、空気の自然対流によって冷却する方式の貯蔵施設である。水や電源を用いないため、維持管理が比較的容易であり、米国やスイスをはじめとした海外で多くの実績がある。日本では貯蔵はあくまで一時的なものであり、使用済み燃料の再処理を前提に行われているが、燃料の搬出先となる日本原燃の再処理工場の完成が延期(2026年度竣工予定)となっており、使用済み燃料の保管能力の確保は各電力会社にとって喫緊の課題であった。日本国内では、すでに日本原電東海第二発電所で乾式貯蔵が実施されているほか、東京電力と日本原電が共同出資したリサイクル燃料備蓄センター(青森県むつ市)にも昨年、使用済み燃料の搬入が開始されている。また、今回認可を受けた女川および高浜は、発電所構内の乾式貯蔵施設としては新規制基準施行後、四国電力伊方発電所、九州電力玄海原子力発電所に続き、3、4か所目の合格となった。

- 03 Jun 2025

- NEWS

-

原産協会・増井理事長 年次大会を総括

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は5月30日、定例の記者会見を行い、4月に開催された「第58回原産年次大会」の総括をはじめ、最近の海外出張の報告や今後の取組みについて説明した。増井理事長はまず、4月8日、9日に開催された原産年次大会の総括が30日に公表されたことを受け、その概要を報告。「原子力利用のさらなる加速―新規建設の実現に向けて」を基調テーマとして掲げた同大会について、「安定したサプライチェーンと人材確保、国による明確なビジョンと戦略が不可欠という認識が改めて共有された」と総括した。さらに、海外登壇者を招いたセッションでは、海外の成功事例や教訓を踏まえた課題と対応策の議論を通じて、「新規建設の重要性を改めて発信する機会となった」と振り返った。記者から、「国内外の若手技術者による講演や、学生パネリストを交えたグループディスカッションに特に大きな盛り上がりを感じたが、この熱気をどのように一般の人に伝えていくか」と問われたのに対し、増井理事長は、「当協会が長年実施している出前授業が果たす役割は大きい。エネルギー問題への関心が高まるような施策を、これからも進めていきたい」と今後に意欲を示した。 また、増井理事長は、4月15日~17日にカナダ・オタワで開催されたカナダ原子力協会(CNA)の年次大会に参加。さらに、4月29日~30日に韓国・ソウルで開催された「第40周年記念韓国原子力産業協会(KAIF)年次大会」にも出席し、それぞれの参加概要を報告した。韓国では、日本の原子力発電の現況を発信するとともに、国際展開を志向する会員企業を海外企業に紹介したことなどを説明した。このほか、中国核能行業協会(CNEA)主催の「中国原子力開発フォーラム―2025年国際サミット春(CNESDS)」や、同時開催された「第16回中国原子力産業国際展示会(CIENPI)」にも参加。JAIFブースの出展に加え、CNEA協力のもと、中国の原子力関係施設への視察を行ったことも明らかにした。

- 02 Jun 2025

- NEWS

-

電気事業連合会 新CMを公開

電気事業連合会は、5月20日、俳優の今田美桜さんが出演する新テレビCM「電気とひとの物語・冷蔵庫あけたら」篇、「電気とひとの物語・この撮影も」篇(各30秒)を、全国で放映開始した。また、5月27日から、新Webムービー「伝わるのは今だ-episode1-」の配信をスタートさせている。先行して公開されたテレビ CM では、日常のなかにある電気のありがたさや、そこに込められた人の思いをやさしく伝える内容となっている。新Webムービーでは、今後の電力需要の増加を見据え、CO₂を排出しない原子力や再生可能エネルギーの活用、火力の脱炭素化といった課題への取り組みを、ドラマ仕立てで紹介。日本のエネルギー自給率が約15%と低い現状を背景に、各電源をバランスよく組み合わせる「エネルギーミックス」の重要性を訴える内容となっている。今田さんがシリアスな表情を崩さずに、若干強引気味に説明するシーンがコミカルで、SNS上では早くも話題になっているようだ。Webムービーの最後には「エネルギーのこと、知ってほしいのは今だから」というメッセージが添えられており、若い世代をはじめ、多くの人にエネルギー問題を身近に感じてもらいたいという思いが込められている。また、電事連では安全性を最優先に、「安定供給」「経済効率性」「環境への適合」の3要素を同時に満たす「S+3E」の実現を掲げており、新しいテレビCMとWebムービーを通じて、こうした取り組みを伝えている。

- 28 May 2025

- NEWS

-

IT企業が約3,000万kWの原子力導入にコミット 米NEI理事長が明言(後編)

国際社会でも、原子力はエネルギーに関する議論において、これまでの脇役から主役へと位置付けが変化している。ロシアと中国が国内外で積極的に原子力発電所建設を進める一方、カナダ、日本、英国などの西側諸国も原子力によるエネルギー自立をめざす動きがある。脱原子力国のイタリアでは、原子力発電再開に向けた検討が本格化し、ドイツでも、現在、大多数の国民が原子力プログラムの再開を支持している。最近の報道によると、ドイツはもはや、原子力発電をEU法上で再生可能エネルギーと同等に扱うことに対し、これまでのように阻止しない姿勢へと転じると報じられている。さらに、従来から原子力推進国である、ブルガリア、ルーマニア、インドなども新たな原子力発電所の建設を進めている。翻って米国では、ポーランドにおける同国初の原子力発電所建設に向け、ウェスチングハウス(WE)社とベクテル社が提携している。いまや多くのリーダー、政策立案者、起業家にとって、原子力は最優先のテーマであることは明白だ。我々は、原子力の世界的リーダーとなるために競争している。もし連邦政府のリーダーらが既存の政策やプログラムを維持しないのなら、アメリカは後れをとることになろう。米国では過去1年間で、2基のプラント再稼働申請2基の第1回目の運転認可更新(60年)6基の第2回目の運転認可更新(80年運転)25以上の新たなプロジェクトが進行中今後、少なくとも8件の建設許可申請書、4件の運転認可申請書の提出が見込まれており、これにより、5か所のサイトで建設開始、今後2年間で2基のマイクロ原子炉の運転が可能となる。また、ミシガン州にあるホルテック社のパリセード原子力発電所(PWR, 85.7万kW)は再稼働間近、ネクストエラ(NextEra)社は、アイオワ州のデュアン・アーノルド原子力発電所(BWR, 62.4万kW)の運転再開の可能性を模索している。原子力産業界が今、必要としていることは、業界内のすべてのステークホルダーが一丸となって行動することである。そのためには、「調整」「最適化」「加速」という3つのステップが必要だ。第一に「調整」。この一環として今年2月、大統領は、公的および民間の利害関係者を結集し、閉鎖炉の運転再開から新しい原子炉の建設まで、幅広い課題に取り組む「国家エネルギードミナンス(支配)評議会(National Energy Dominance Council)」を立ち上げている。第二に「最適化」。NEIは昨年、マイクロ原子炉の審査プロセスについて、5年間かかる可能性があるところ、6か月に合理化するロードマップをNRCに提出した。引き続き、規制プロセスの合理化に向け、多くの改革を求めていく。第三に「加速」。将来の新規建設に向けては、燃料供給を含むサプライチェーンの整備が不可欠である。また、国内の原子力人材確保に向け、全国の学校、大学、インターン制度を通じた原子力教育とSTEM教育の拡充が必要である。AIをリードする者は、世界をリードする。そして、AIの進化の速度が、新規建設の速度によって制約を受けないようにすることは、国家的な緊急課題である。将来にわたって、グリッドのクリーン性と信頼性を保証できる、唯一の現実的なエネルギー源は、原子力である。原子力こそが、スマートで戦略的な答えなのだ。

- 28 May 2025

- NEWS

-

日本原燃 ウラン濃縮工場の設備更新を国に申請

日本原燃は5月21日、青森県六ヶ所村にあるウラン濃縮工場について、設備の設計および工事計画の認可申請を原子力規制委員会(NRA)に提出した。申請の対象は、年間150トンSWU(分離作業単位)の処理能力を持つ「2号カスケード設備(RE-2C)」を含む複数の設備。今後、老朽化した機器を新型の遠心分離機などへ更新し、安全性と効率の向上を図る。今回の申請では、新型遠心分離機の導入に加えて、耐震評価、追加の安全対策を実施。また、ウラン化合物を取り扱う六フッ化ウラン処理設備や高周波電源設備、放射線監視設備、非常用設備についても同様に設備更新や追加の安全対策が行われる予定だ。今回、申請分の設備は2028年度中の完成を見込んでいる。

- 23 May 2025

- NEWS

-

島根2号機 長期施設管理計画を認可

中国電力は5月21日、運転中の島根原子力発電所2号機(BWR、82.0万kWe)に係る「長期施設管理計画」が、原子力規制委員会(NRA)から認可されたと発表した。同機は、2024年4月に、高経年化技術評価制度に基づき長期運転に関する認可を受けた。その後、原子炉等規制法の改正に伴い、運転開始から30年を超えて原子力発電所を運転する場合、経年劣化に関する評価を行い、今後実施すべき具体的な保全活動をとりまとめた長期施設管理計画を申請し、原子力規制委員会から認可を受けることとなった。今回は、原子力規制委員会が2025年5月14日までに行った審査内容に基づく補正を経て、正式に認可されたもの。島根2号機は1989年2月に営業運転を開始。すでに運転開始から36年が経過しており、長期施設管理計画の対象期間は、制度施行日である2025年6月6日から、運転40年目を迎える前日である2029年2月9日までとなっている。

- 22 May 2025

- NEWS

-

敦賀1号機 廃止措置工程を延期

日本原子力発電は5月19日、廃炉作業中の敦賀発電所1号機(BWR、35.7万kWe)の廃止措置工程について、完了時期を当初計画の2040年度より7年延期し、2047年度の完了を目指す方針を明らかにした。あわせて、同発電所が立地する福井県及び敦賀市に報告するとともに、原子力規制委員会(NRA)に廃止措置計画の変更届を提出した。敦賀1号機は、1970年3月に営業運転を開始した国内初の商業用軽水炉で、2017年から廃炉作業が進められている。廃止措置は3段階で構成されており、現在は第1段階にあたる「原子炉本体等解体準備期間」にある。すでに、解体で発生する廃棄物を効率的に移送するルート確保のため、原子炉建屋、タービン建屋内の設備や軽油貯蔵タンク等の解体、撤去工事を実施中で、2026年度から原子炉本体の解体に着手する計画だった。しかし、原子炉格納容器の一部であるサプレッション・チェンバの解体を予定していたメーカーが、事情により受注を辞退。その後、別のメーカーを選定したが、解体用装置の開発に時間を要することから、廃止措置の完了時期を延期することになった。日本原子力発電は「引き続き安全確保を最優先に、敦賀1号機の廃止措置を着実に進めるとともに、丁寧な情報発信に努めていく」とのコメントを発表している。

- 21 May 2025

- NEWS

-

次世代革新炉の建設を検討 九州電力

九州電力は、5月19日、2035年度までの長期経営計画を説明する記者会見の場で、従来の原子力発電所より安全性を高めた「次世代革新炉」の開発・建設を検討することを発表した。6月に代表取締役社長に就任予定の西山勝取締役常務執行役員は、「原子力を検討していくことは、エネルギー事業者として必須。ただ、具体的に検討していくためには、(資金調達など)さまざまな前提条件が揃わなくてはいけない」と説明し、慎重に判断する姿勢を示した。同社は現在、川内原子力発電所1・2号機(PWR、89.0万kWe×2基)と玄海原子力発電所3・4号機(PWR、118.0万kWe×2基)の計4基を所有、運転している。政府が2月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画では、廃炉を決めた原子力発電所の代替として、同一事業者が発電所のサイト内に新設することを「建て替え」として容認。玄海原子力発電所1・2号機(PWR、55.9万kWe×2基)の廃炉を進める同社にとって、新設への道が開かれた形となっていた。具体的な新規建設サイトへの言及はなかったが、川内原子力発電所3号機(APWR、159.9万kWe)の建設予定サイトが次世代革新炉の設置場所の候補とみる向きも多い。

- 20 May 2025

- NEWS

-

新潟県 被ばく線量シミュレーションの結果を公表

新潟県は5月16日、柏崎刈羽原子力発電所6,7号機(ABWR、135.6万kWe×2基)において事故が発生した場合の、被ばく線量シミュレーションを公表した。シミュレーションは、原子力規制委員会(NRA)の検討チームが実施した手法をもとに、気象条件など柏崎刈羽地域の実情に合わせて行った。7日後のベント実施や、6・7号機が同時に事故を起こすケースなど、計6通りのシナリオを想定。事故発生後の時間経過に伴う被ばく線量の変化や、防護措置の実施タイミングをそれぞれのケースごとに分析し、IAEAが定める各種基準と比較評価した。今回のシミュレーションでは、発電所から2.5キロメートル圏内では、避難や屋内退避を必要とする100ミリシーベルト/週の実効線量に達する可能性があること、また、4.5キロメートル圏内では、安定ヨウ素剤の服用が推奨される50ミリシーベルト/週に達する場合があることが示された。いずれもフィルタベントを使用した複数のケースで確認されている。一方、発電所から概ね30キロメートル圏内のUPZ(緊急時防護措置準備区域)では、被ばく線量が、IAEAの基準値には達しないことが確認された。屋外にいた場合でも被ばく線量は十分低く、特に鉄筋コンクリート造の施設など屋内退避を行うことでさらに被ばく線量が低減されると分析した。今回の結果は、6月1日、7日に開催する県民への説明会にて説明される予定となっている。

- 19 May 2025

- NEWS

-

北海道電力 泊3号機の原子炉設置変更許可申請について有識者会合で説明

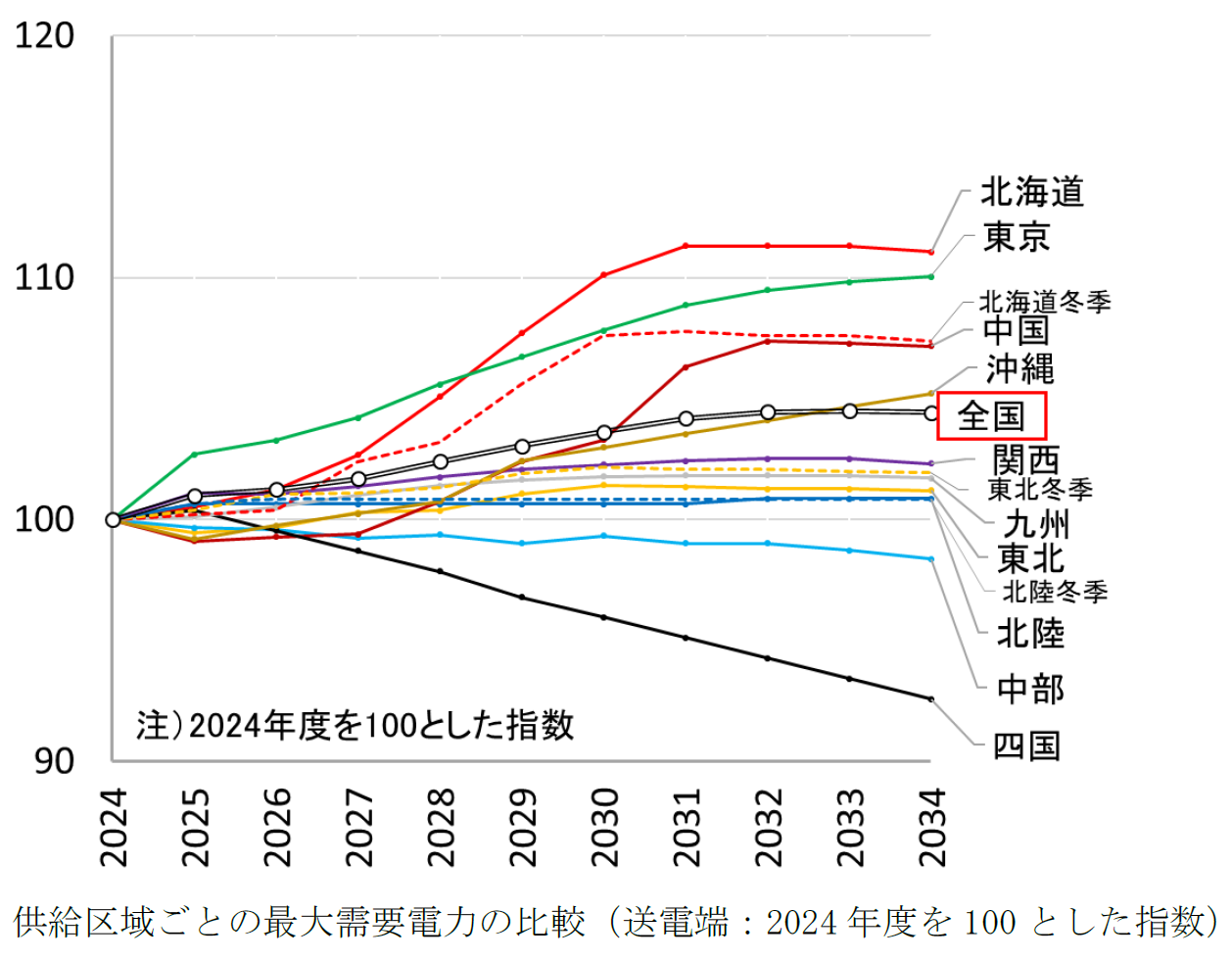

原子力規制委員会(NRA)が4月30日、北海道電力の泊3号機(PWR、91.2万kW)について、再稼働に向けた安全対策が新規制基準に適合すると認めた審査書案を了承したことを受け、同電力は5月15日、札幌市で開催された道の原子力専門有識者会合で、同審査書案について説明を行った。今後、北海道電力は、有識者の指摘を踏まえ、3号機の再稼働に向けて必要な対策を盛り込んだ、一般向け説明資料をとりまとめ、公開する方針だ。なお、審査書案は、5月30日までパブリックコメントに付せられている。会合では、前回有識者から要望があった道民向けの説明資料について、北海道電力が、基準津波、対津波設計方針、基礎地盤と周辺斜面の安定性評価、重大事故等対処施設などの項目ごとに、より分かりやすく、内容を充実させた説明を実施。一方で、一部有識者からは、更なる情報の深掘りを求める声が上がった。津波の年超過確率、制御棒の自重落下やホウ酸水を使った原子炉出力抑制、審査対応状況に関する記載などに関して、さらに分かりやすい説明を求める意見が出された。現在、北海道では、次世代半導体の量産を目指す新工場建設や、国内最大級のデータセンターが建設予定。今年1月に電力広域的運営推進機関(OCCTO)が公表した最新の需要想定報告書によると、北海道エリアの需要電力量(送電端)は、2024年度(推定実績値)の292.14億kWhから2034年度には328.95億kWhへと大幅な増加が見込まれている。

- 16 May 2025

- NEWS

-

全原協総会で柏崎市長 「現状の是正」を要望

「全国原子力発電所所在市町村協議会」(全原協、会長=米澤光治・敦賀市長)の年次総会が5月12日、都内で開催された。全国の原子力発電所などを立地する会員25市町村の首長らが一堂に会し、国に対して原子力・エネルギー政策に係る提言を行うもの。2025年度の活動として、「被災地の復興」、「安全規制・防災対策」、「原子力政策」、「立地地域対策」の分野で、計67の重点項目を掲げ、国・関係機関に要請していくことが了承された。総会には、政府より、竹内真二・経済産業大臣政務官、赤松健・文部科学大臣政務官他、内閣府、原子力規制庁、国土交通省も含め、関係省庁の幹部らが出席。立地地域との質疑応答に臨んだ。米澤会長は、政府関係者との意見交換に先立ち、「立地地域は様々な課題を抱えている」とした上で、2月に閣議決定された新たなエネルギー基本計画で「原子力を最大限活用」と明記されたことに鑑み、「今だからこそ、原子力政策の最前線に立つ立地地域の声を今後の政策に反映させて欲しい」と強調。さらに、「できるだけ地元の国会議員にも聴いてもらいたい」とも要望した。今回は、政界から、メーカーで原子力技術に携わっていた経験のある衆議院議員の森英介氏や、自民党政調会長などを歴任した同・稲田朋美氏らが出席。地域の声に耳を傾けた。今回の意見交換では、8市町村が発言。原子力防災に関し、大間町の野﨑尚文町長は、半島特有の課題に鑑み、大間町と函館市を結ぶフェリー「大函丸」の更新に言及。道路に限らない「防災インフラ」の充実化が図られるよう航路維持に係る補助金の創設を要望した。先般原子力規制委員会が策定した屋内退避の考え方に係る意見もあり、BWRとして再稼働した東北電力女川原子力発電所を立地する石巻市の渡邉伸彦副市長は、市内全域がUPZ圏内にあることを踏まえ、市民に分かりやすいQ&A資料の制作・公開を要望。人材育成の関連では、美浜町の戸嶋秀樹町長が、エネルギー環境教育体験館「きいぱす」、福井県内高校生による全国意識調査やクリアランス金属の利活用など、次世代層への原子力に対する理解に向けた取組を紹介した。また、現在、再稼働に向け地元の理解が焦点となっている柏崎刈羽原子力発電所が立地する柏崎市の櫻井雅浩市長は、エネルギー政策、原子力規制、原子力防災のそれぞれについて意見を陳述。特に、いわゆる「地元の合意」に関し、「法に基づかないものであるが、実質法のごとく拘束力を有している現状は是正されるべき」と主張した。

- 14 May 2025

- NEWS

-

エネ庁 新潟県内の広報事業でアンケート調査

資源エネルギー庁は5月2日、新潟県内で行ってきたエネルギー・原子力政策に関する広報事業の調査結果を発表した。2025年3月6~10日、県内在住の15~89歳を対象にオンラインを通じたアンケート調査を実施し、576人から回答を得たもの。〈エネ庁発表資料は こちら〉エネ庁では、2024年末から25年2月までに新潟県内の28市町村で「THINK!ニッポンのエネルギー」と題する説明会を開催した(参加者数は計562名)。説明会と合わせ、エネ庁では、新潟県内および電力消費地の首都圏において、新聞広告、テレビCM、交通広告など、多様なメディアを活用し「エネルギー情勢や原子力発電等」について、集中的に広報事業を展開。昨春リニューアルしたJR新潟駅バスターミナルでも動画広告が流れ、バスを待つ乗客らの注目を集めていた。今回のアンケート結果は、こうした理解活動の成果に関し、地元を対象として調査したもの。それによると、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に係る考えについては、「再稼働すべき」が18.2%、「規制許可と避難対応があれば認めざるを得ない」が31.4%で、両者を合わせ49.6%が「再稼働を容認」と回答。一方で、「安全対策が強化され、規制許可と避難対応があっても再稼働を認めることはできない」が8.2%、「再稼働すべきでない」が22.7%と、両者を合わせ30.9%が「再稼働を容認できない」と回答した。また、「わからない、どちらでもない」との回答は19.4%。さらに、地域別にみると、立地自治体(柏崎市・刈羽村)では、「再稼働を容認」が66.7%で、他の地域と比較して高くなっていた(30km圏内自治体では48.0%)。理解活動の認知度では、「テレビCM」(26.0%)、「新聞広告」(17.5%)、「WEBCM」(12.80%)の順に高かった。年齢層でみると、高年層(60~89歳)では「テレビCM」と「新聞広告」の回答割合が、若年層(15~34歳)では「交通広告」と「WEBCM」の回答割合がそれぞれ高くなっており、昨今の若者の活字・テレビ離れが浮き彫りとなっているようだ。また、「広告を見たことで、原子力発電や柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に対する考え方は変化したか」については、「変化した」が10.4%、「参考になった」が32.8%。両者の合計は全体で43.2%に上り、特に若年層では54.1%と、顕著に高くなっていた。一方で、「変化していない」との回答割合は全体で42.6%。特に、高年層では53.2%と、半数を超えていた。さらに、「再稼働を容認」を選んだ理由として、複数回答を認め尋ねたところ、「エネルギー自給率の向上や安定供給につながると思うから」が最も高く52.1%、次いで「電気料金の抑制につながると思うから」が48.3%となった。一方で、「再稼働を容認できない」に関しては、「事故が起きた場合に避難するのが困難」が60.7%と最も高く、「いかなる安全対策を取っても人間の想定では対応できず、事故が起きた場合の影響が大きい」の51.7%、「使用済み燃料の再処理は開始しておらず、最終処分地も決まっていないまま、原子力を活用すべきでない」の42.7%がこれに次いだ。現在、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働は地元の判断が焦点となっている。新潟県の花角英世知事は、5月8日の定例記者会見で、同2日に内閣府(原子力防災)の作業部会で取りまとめられた「柏崎刈羽地域の緊急時対応」に言及。知事は、昨年元旦に発生した能登半島地震に鑑み、複合災害に対する住民の不安感にも触れた上で、今回の取りまとめについては「大雪時の対応についてもしっかり取り込んでもらったと理解している」と評価。さらに、エネ庁によるアンケート調査結果については、「年齢層によって随分とバラツキがある」などと所感を述べた上で、これまで度々記者より問われてきた県民の意見集約に関しては、「できるだけ意識を上手に把握していきたい」と応えた。県議会では、再稼働の是非を問う住民投票条例案が審議されたが、4月18日に否決となっている。

- 08 May 2025

- NEWS

-

東京電力・小早川社長 柏崎刈羽再稼働に言及

東京電力の小早川智明社長は4月30日、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けた考えとして、「まずは現場、しっかりと安全が維持されることに尽きる」と強調。加えて、昨年初頭に発生した能登半島地震にも鑑み、地元が抱く複合災害への懸念に対応するよう、発電所が立地する柏崎市・刈羽村にとどまらず、広域的に説明を行っていく考えを述べた。同社本店で行われた2024年度決算発表に関する記者会見の場で述べたもの。 現在、最も再稼働が見込まれる柏崎刈羽7号機では、既に燃料装荷が完了した。一方で、現在、再稼働に向けては地元判断が焦点となっており、再稼働に関して、4月18日には新潟県議会で住民投票条例案が否決されるなど、新たな動きがみられている。小早川社長は、会見の場で、地元の理解を大前提とした上で「一日も早くご判断いただけるように最善を尽くしていきたい」と述べた。 また、7号機の他、新規制基準適合性審査をクリアした6号機でも、6月に燃料装荷開始が予定されている。東京電力では、6・7号機に関しては、テロ対策となる「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の完成時期を、4〜5年先延ばしすると発表した。設置期限は、7号機が2025年10月、6号機が29年9月と、仮に今夏の電力応需に向け7号機が再稼働しても10月には停止となる。 特重施設は、セキュリティ上、整備に関する詳細が明らかにされていない。小早川社長は「安全にオペレーションできるかが非常に重要だ」と語っている。

- 02 May 2025

- NEWS

-

泊3号機が「合格」

原子力規制委員会は4月30日、北海道電力の泊3号機(PWR、91.2万kW)について、再稼働に向けた安全対策が新規制基準に適合すると認める審査書案を了承した。パブコメを経て、今夏にも審査書が決定され、正式に合格となる。 2013年7月に北海道電力が新規制基準への適合性審査を申請して以来、「合格」までに要した審査期間は過去最長の12年近くに及んだ。特に審査過程では、敷地内に活断層がないことの証明に手間取った。安全対策工事はほぼ完了しているが、現在津波対策として、高さ19メートルの防潮堤の設置工事が進行(2024年3月28日に着工)している。 泊3号機の合格により、規制基準への適合審査を終えた国内原子炉は計18基となった。しかし実際の再稼働に至るまでは、「保安規定」の認可や地元自治体の同意など、課題が残っている。今後は地元自治体である泊村、共和町、岩内町、神恵内村および北海道の同意手続きが再稼働への焦点となる。 規制委員会の 山中伸介委員長は、会合終了後の定例記者会見で、記者より長きにわたった審査に関し「効率化の重要性を象徴するものだったのでは」と問われたのに対し、これまで通りに厳正な審査を行っていく姿勢を示した上で、「審査の根本的なあり様」に関し改善を図っていく必要性を示唆した。現在、北海道では次世代半導体の量産を目指す国策会社ラピダスが、千歳市で新工場の建設を進めているのに加え、ソフトバンクが苫小牧市に国内最大級のデータセンターを建設予定だ。次世代半導体は、人工知能(AI)、自動運転、5G通信、量子コンピューティングなどの先端分野での活用が期待されており、国際的な競争力の源泉とされている。データセンターはソフトバンク以外にも北海道への立地を計画する事業者が多い。今年1月に電力広域的運営推進機関(OCCTO)が公表した最新の需要想定報告書によると、北海道エリアの需要電力量(送電端)は、2024年度(推定実績値)の292.14億kWhから2034年度には328.95億kWhへと大幅な増加が見込まれている。泊3号機の再稼働が、北海道エリアの電力安定供給において重要な役割を果たすことは間違いないだろう。

- 01 May 2025

- NEWS

-

新潟県議会 柏崎刈羽再稼働の住民投票条例案を否決

新潟県議会は4月18日の本会議で、知事提出の議案「直接請求に係る東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関する新潟県民条例の制定について」を否決した。柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けては、現在、県の判断が焦点となっている。花角英世知事は、県内28市町村で開催された国による説明会が2月までに終了したのを受け、国の対応に一定の理解を示す一方で、「時間と場所を限定した説明会はやはり難しい」とも述べ、住民理解を集約していくことの困難さを示唆していた。再稼働の判断材料の一つとされる県の技術委員会からも最終報告書が提出されたほか、住民避難の課題に関しても、4月2日に原子力規制委員会の検討チームによる「原子力災害対策指針」改正に係る報告書が了承されたところだ。県議会に提出された議案は、市民団体が14万人超の署名を集め請求されたもの。これを受け、県議会は4月16日に臨時会を招集。特別委員会を設置し有識者からのヒアリングも行い審議を行ってきた。18日の特別委員会では同議案を否決。続く本会議では、修正案が提出されたが反対多数で否決となった。自由民主党の県議会議員は「原発再稼働の是非の県民投票という手段は、あまりにも多くの総合的な判断が必要で、一般有権者の判断を超える。政策判断は専門的な立場による意思決定がなければ、責任も安全も、公平性も保てない」として、二者択一のいわゆる「マル・バツ形式」で国策に対し住民の考えを示すことについて反対の考えを主張。これに対し、住民投票実施を求める議員からは、憲法の地方自治に関する規定に立脚し「間接民主主義を補完するものとして意義があり、広く県民の意思を確認することになる。知事が県民の意思を確認する方法を明らかにしない以上、県民投票の実施を求めることは妥当だと考える」と述べた。この他、住民投票実施に要する数億円の費用負担に関する意見も出された。23日には花角知事の定例記者会見が予定されており、今回の議会判断に対する発言が注目されそうだ。原子力発電所の再稼働をめぐる住民投票条例案に関して、最近では、茨城県議会で2020年6月に日本原子力発電東海第二発電所について議論となった経緯がある。いわゆる「NIMBY」施設に関する住民判断の事例として、沖縄県の辺野古米軍基地の前例が俎上にあがったものの、「国策である原子力発電は国が責任を持って判断すべき」といった意見が大勢を占め否決となった。

- 22 Apr 2025

- NEWS

-

国内原子力発電 再稼働分の設備利用率は80.5%

原子力産業新聞が電力各社から入手したデータによると、2024年度の国内原子力発電所の平均設備利用率は32.3%、総発電電力量は934億8,290万kWhで、それぞれ対前年度比3.4ポイント増、同11.2%増となった。いずれも新規制基準が施行された2015年度以降で最高の水準。2024年度中は、東北電力女川2号機(2024年11月15日発電再開、同年12月26日営業運転再開)がBWRとして初めて新規制基準をクリアし再稼働したのに続き、中国電力島根2号機(2024年12月23日発電再開、2025年1月10日営業運転再開)も再稼働。これら2基のBWRを合わせ、再稼働した原子力発電所は、東北電力女川2号機、関西電力美浜3号機、同高浜1~4号機、同大飯3、4号機、中国電力島根2号機、四国電力伊方3号機、九州電力玄海3、4号機、同川内1、2号機の計14基・1,325.3万kWとなった。再稼働していないものも含めた国内の原子力発電プラントは、いずれも前年度と同じく計33基・3,308万kWとなっている。因みに再稼働した14基のみでの設備利用率は80.5%となる(女川2号機と島根2号機は年度当初を期首として算出)。国内の長期運転プラントは、関西電力美浜3号機、同高浜1、2号機に加え、新規制基準をクリアし再稼働の先陣を切った九州電力川内1号機が2024年7月4日に、関西電力高浜3号機が2025年1月17日に40年超運転入りとなった。2024年度は、11月14日に高浜1号機が国内初の50年超運転入りしたことも特筆される。2025年度中には、同2号機もこれに続き運転開始から50年に入る見込みだ。原子力発電所の高経年化対策に関しては、2023年5月31日に成立した「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(GX脱炭素電源法)に基づき、2025年6月6日に高経年化した原子炉に対する新たな規制が施行される。同法により、30年超運転のプラントについて、10年以内ごとに「長期施設管理計画」の認可を受けることが義務付けられた。現在再稼働している計14基のうち、12基が施行日時点で、同計画を認可されている必要があり、事業者からの申請を受けて、現在、原子力規制委員会で審査が進められている状況だ。*2024年度の各プラントの稼働状況は こちら をご覧ください。

- 17 Apr 2025

- NEWS

-

敦賀2号機 再稼働に向け追加調査を検討

日本原子力発電は3月31日、敦賀発電所2号機(PWR、116万kWe)の新規制基準に係る適合性審査の再申請に向けた追加調査計画について、調査内容に万全を期すため、さらに検討を継続することとし、「まとまり次第、地域、関係者に知らせる」と発表した。当初、2025年3月末を目途に取りまとめる予定となっていた。 同日、原電が発表した2025年度「経営の基本計画」においても、「既設発電所の最大限の活用」との項目の中で、敦賀2号機について「設置変更許可の再申請、稼働に向けた対応を進めていく」ことが明記されている。 同機の審査に関しては、2024年11月13日に、原子力規制委員会が「適合するものであるとは認められない」とする審査結果を決定。これを受け、同社では、審査の再申請に向け、必要な追加調査の内容について、社外の専門家の意見も踏まえながら具体化していくとしていた。 原電は2015年11月に敦賀2号機の新規制基準に係る適合性審査を規制委に申請。地震・津波関連の審査で、同機敷地内の「D-1破砕帯」(原子炉建屋直下を通る)の延長近くに存在する「K断層」について、「後期更新世(約12~13万年前)以降の活動が否定できない」、「2号機原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性が否定できない」ことが確認され、結論に至った。審査期間は1年2か月の中断を挟み9年間に及んだ。 敦賀2号機は2011年5月以来、停止中。一部報道によると、追加調査の期間は2年以上を要するほか、再申請を行う時期も未定となっており、再稼働まで、今後の審査期間を考慮すると停止期間は十数年に及ぶこととなりそうだ。 原電では、審査途上の2013~14年、旧原子力安全・保安院より引き継がれた敦賀発電所における敷地内破砕帯調査に関し、リスクマネジメントや地質学の専門家からなる2つの国際チームによるピアレビューも実施し、同社の調査について「正当な科学的基盤」があることを主張してきた。同時期、地球物理学分野で権威のある「米国地球物理学連合」も、専門家チームによる論文掲載を通じ、科学的知見に基づき、規制側と事業者側が十分に議論する必要性を指摘している。

- 03 Apr 2025

- NEWS

-

原文財団「原子力に関する世論調査」の最新版を発表

日本原子力文化財団はこのほど、2024年の10月に実施した「原子力に関する世論調査」の調査結果を発表した。18回目となるこの調査は、原子力に関する世論の動向や情報の受け手の意識を正確に把握することを目的として実施している。なお、同財団のウェブサイトでは、2010年度以降の報告書データを全て公開している。今回の調査で、「原子力発電を増やしていくべきだ」または「東日本大震災以前の原子力発電の状況を維持していくべきだ」と回答した割合は合わせて18.3%となった。一方、「しばらく利用するが、徐々に廃止していくべきだ」との回答が39.8%となり、両者を合わせると原子力の利用に肯定的な意見は過半数(58.1%)を超えた。このことから、現状においては、原子力発電が利用すべき発電方法と認識されていることが確認できる。一方、「わからない」と回答した割合が過去最大の33.1%に達し、10年前から12.5ポイントも増加していることが明らかになった。「わからない」と回答した理由を問うたところ、「どの情報を信じてよいかわからない」が33.5%、「情報が多すぎるので決められない」が27.0%、「情報が足りないので決められない」が25.9%、「考えるのが難しい、面倒くさい、考えたくない」が20.9%となっている。この「わからない」と回答した割合はすべての年代で増加しているが、特に若年世代(24歳以下)の間で増加傾向が高かった。また、同調査は、「原子力やエネルギー、放射線に関する情報源」についても分析を行っている。その結果、若年世代(24歳以下)は、「小・中・高等学校の教員」(27.2%)を主な情報源として挙げており、また、SNSを通じて情報を得る割合が、他の年代と比較して高いことがわかった。原文財団では、若年世代には、学校での情報提供とともに、SNS・インターネット経由で情報を得るための情報体系の整備が重要だと分析している。また、テレビニュースは年代を問わず、日頃の情報源として定着しているが、高齢世代(65歳以上)においても、ここ数年でインターネット関連の回答が増加している。「原子力という言葉を聞いたときに、どのようなイメージを思い浮かべるか」との問いには、「必要」(26.8%)、「役に立つ」(24.8%)との回答が2018年度から安定的に推移している。「今後利用すべきエネルギー」については、2011年以降、再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力・地熱)が上位を占めているものの、原子力発電利用の意見は高水準だった2022年の割合を今も維持していることがわかった。再稼働については、「電力の安定供給」「地球温暖化対策」「日本経済への影響」「新規制基準への適合」などの観点から、肯定的な意見が優勢だった。しかし、再稼働推進への国民理解という観点では否定的な意見が多く、再稼働を進めるためには理解促進に向けた取り組みが必要であることが浮き彫りとなった。また、高レベル放射性廃棄物の処分についての認知は全体的に低く、「どの項目も聞いたことがない」と回答した割合が51.9%に上った。4年前と比較しても、多くの項目で認知が低下傾向にあり、原文財団では、国民全体でこの問題を考えていくためにも、同情報をいかに全国へ届けるかが重要だと分析している。

- 28 Mar 2025

- NEWS

-

経済同友会・新浪代表幹事 柏崎刈羽を視察

経済同友会の新浪剛史代表幹事らは3月22日、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所を訪問し、中央制御室、7号機オペレーティングフロア、防潮堤などの安全設備を視察した。〈東京電力発表資料は こちら〉視察後、新浪代表幹事は、「福島第一原子力発電所で発生した問題を、いかにすべて起こらないようにするかの対応がしっかり打たれている。想定される問題について、あらゆる対応がなされていることに、驚きとともに敬意を表したい」と強調。さらに、現場で働く人の意識に関して、「『ワンチームであろう』という努力も相当なものと感じた。そういった意味で、安全面で大変努力し、非常に高いレベルであると感じた」と述べた。経済同友会は2023年12月、「『活・原子力』-私たちの未来のために、原子力活用のあり方を提起する-」を公表。既存炉の再稼働にとどまらず、「中長期的なリプレース・新増設については、安全性の高い革新炉の導入を前提として、既成概念にとらわれずに、新たな規制の整備や立地の選定を行うことが望ましい」との考え方を示している。同会は東日本大震災後、「縮・原発」を提唱。「活・原発」では、2050年カーボンニュートラル実現やエネルギー安全保障の重要性などから、原子力を「活用していく」表現として、見直したものとなっている。新浪代表幹事は、2024年7月の記者会見で、柏崎刈羽原子力発電所により首都圏が受ける電力供給の恩恵に言及。経済団体として、「きちんと『ありがたい』と思う首都圏にしていかなくてはならない」と述べている。原子力規制委員会による審査をクリアした柏崎刈羽6・7号機の再稼働に関しては現在、地元判断が焦点となっている。

- 25 Mar 2025

- NEWS