キーワード:SMR

-

米ネクストエラがSMR最大600万kW配備を検討 Google向けPPAで既設炉の運転再開へ前進

米大手電力会社でフロリダ州に本拠地のあるネクストエラ・エナジー社は1月27日、2025年第4四半期の決算説明会を開催。AIやクラウドサービスの拡大に伴い急増する電力需要を背景に、同社が所有する複数の既存サイトや新規サイトを開発し、最大600万kWeの小型モジュール炉(SMR)の追加配備を検討していることを明らかにした。ネクストエラ社は現在、フロリダ州以外に所有する既存サイトについて、先進原子力導入に適した状態にあるとし、様々なSMR炉型の詳細評価を実施。2025年10月に発表した米IT大手のGoogle社との25年間の電力購入契約(PPA)により実現した、アイオワ州デュアン・アーノルド原子力発電所(BWR、62.4万kWe)の運転再開に向けた作業も進めている。同PPAにより、Google社が25年間にわたり電力を固定価格で購入するため、ネクストエラ社は運転再開に必要な巨額投資を長期収益で回収できる見通しを得た。今回のGoogle社とのPPAは、政府補助に依存しない事例として注目を集めており、今後同社とは全米で原子力発電の展開についても検討することで合意している。アイオワ州唯一の原子力施設であるデュアン・アーノルド発電所は、1975年に運転開始。45年以上にわたり稼働したのち、経済性の悪化を理由に2020年に閉鎖された。当初は2034年までの運転が認可されていたが、地域電力会社との売電契約期間の短縮と同年の自然災害による設備損傷により、閉鎖が前倒しされた。AIやデータセンター需要の急拡大により電力不足が顕在化し、ネクストエラ社は運転再開の可能性を模索。2025年1月に米原子力規制委員会(NRC)への運転再開を申請しており、2029年第1四半期をメドに送電を開始したい考え。運転再開にあたっては、地元の合意も重要。今年1月初め、発電所が立地するリン郡の監督委員会は、ネクストエラ社とのホストコミュニティ協定の締結を承認した。同協定は、住民と公共の安全を最優先に考え、プロジェクトに関連する財政的影響が納税者ではなく、原子力プロジェクト会社への帰属を確認するもの。また同委員会は、ネクストエラ社によるサイトの再区画設定の申請を承認し、農地用途から原子力発電施設と廃棄物貯蔵専用として認定するなど、運転再開に向けた動きが着実に進められている。ネクストエラ・エナジー社は、傘下にフロリダ・パワー・アンド・ライト社ならびにネクストエラ・エナジー・リソーシズ社を所有。これら傘下企業を通じ、フロリダ州でターキーポイント3、4号機(PWR、各82.9万kWe)とセントルーシー1、2号機(PWR、各105万kWe級)、ニューハンプシャー州でポイントビーチ1、2号機(PWR、各64万kWe)、ウィスコンシン州でシーブルック発電所(PWR、129.6万kWe)を運転している。

- 12 Feb 2026

- NEWS

-

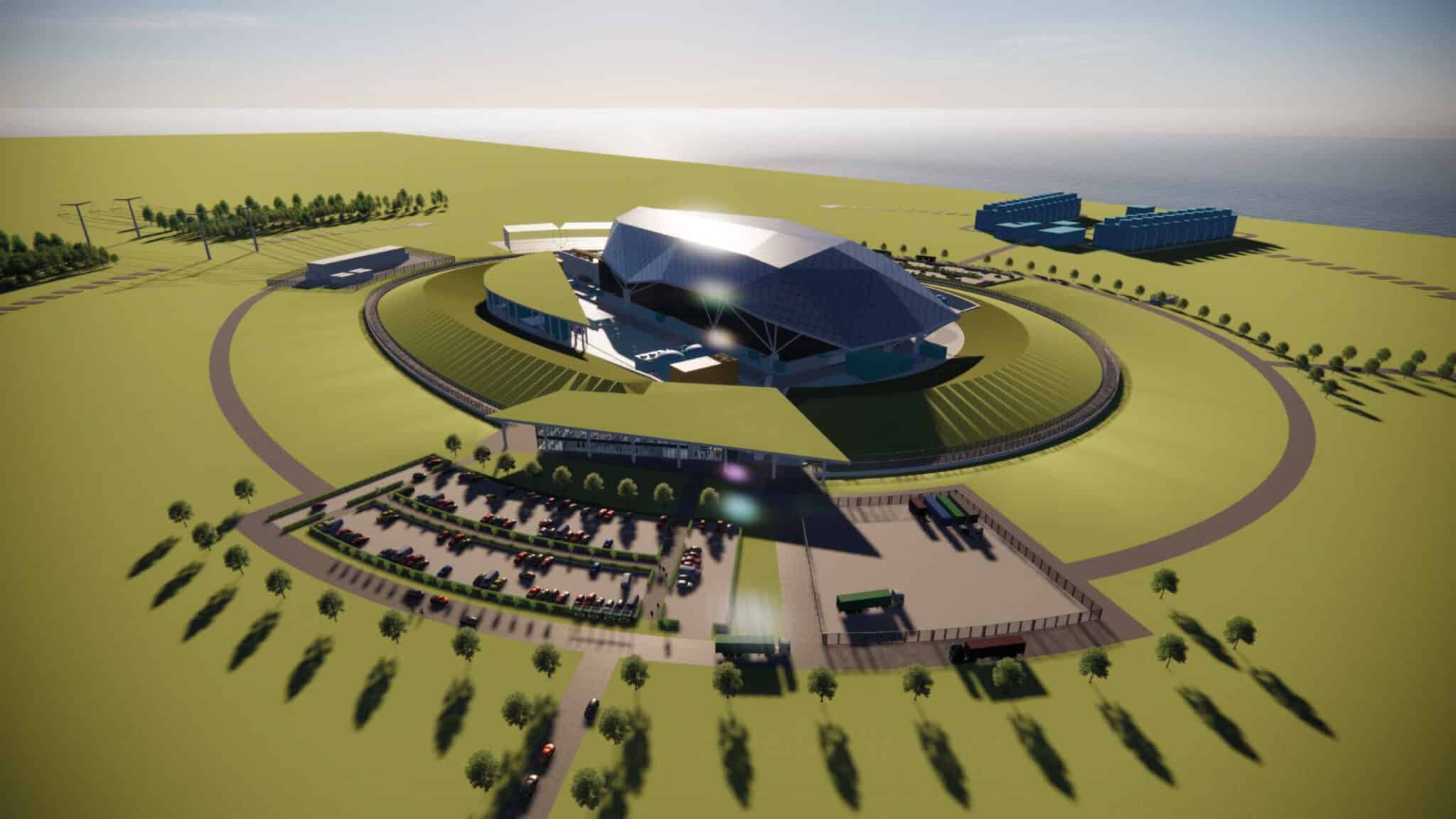

ロシアとウズベキスタン 原子力協力に進展

ロシア国営原子力企業ロスアトムのA. リハチョフ総裁は1月27日、ウズベキスタンの首都タシケントを公式訪問し、同国のS. ミルジヨーエフ大統領と会談した。会談では、ウズベキスタン東部のジザク州で進められている同国初の原子力発電所建設プロジェクトの状況について報告が行われた。ロスアトムが建設に協力する同プロジェクトでは、当初予定よりも前倒しで、今年3月にSMR初号機の原子炉建屋基礎部分への初コンクリート打設を実施する予定である。同プロジェクトは、低出力の先進炉と実績のある大型原子炉を同一サイトで導入する計画で、ロシア製SMR「RITM-200N」の2基に加え、大型炉VVER-1000を2基建設する。RITM-200Nは、舶用炉を陸上用に改良したPWRで、熱出力19万kW、電気出力5.5万kW。設計運転年数は60年。ロシア製SMRの初となる海外輸出プロジェクトで、2025年10月に、SMR初号機の原子炉建屋の基礎掘削工事が開始されている。ロシア国内では、サハ共和国北部のウスチ・クイガ村で同炉型の建設プロジェクトが進められている。会談では、2030年までにクリーンエネルギーの割合を52%に引き上げるというウズベキスタンの目標達成において、原子力発電が重要な要素であることが確認された。本プロジェクトは、2035年までに1.7倍に増加すると予想されるウズベキスタンの電力需要の増大に対応するもので、同発電所の稼働により、国内電力需要の最大14%を賄う見込み。建設ピーク時に約13,000人の雇用創出が期待され、社会経済的にも重要視されている。会談に併せ、ウズベキスタン原子力庁(ウザトム=Uzatom)のA. アフメドハジャエフ長官との実務会議も開催され、具体的なタスクや管理ポイント、期限を決定。IAEAの要件を含む国際的な原子力安全基準を完全に遵守し、スケジュール通りに事業を厳密に実施していく方針が示された。会議では、医療(診断と治療)、農業(種子と農産物の処理加工)、産業、科学など、電力以外での原子力の平和利用についても討議。リハチョフ総裁は、原子力発電所を拠点とし、エネルギー、科学、ハイテク生産、地域創成の社会プロジェクトを組合わせた原子力クラスターを構築する考えを示した。なお、両者は人材育成における協力を特に重視。ロシアの国立原子力大学/モスクワ工科物理大学(MEPhI)やロスアトムが拠点とする大学でのウズベキスタンの若手専門家向け訓練の継続・拡大に加え、タシケントにあるMEPhI支部の発展を支援することで合意した。現在、ロシアの大学やタシケントのMEPhI支部で数百人のウズベキスタンの学生の研修が行われているという。また、ロスアトムの燃料部門TVEL社はウザトムと、放射性廃棄物管理および原子力施設の廃止措置の協力に関する覚書を締結した。TVEL社は、情報交換のほか、ウズベキスタンにおける放射性廃棄物管理システムの開発や専門家育成を支援する。TVEL社とウズベキスタン科学アカデミー核物理研究所は、研究炉向けの燃料供給分野で既に協力の実績を有する。TVEL社は、独立国家共同体(CIS)加盟国との活動の枠組みの中で、合同セミナーや研修、技術視察の定期的な開催を通じ、放射性廃棄物管理問題に関する加盟国間の連携構築に取組んでいる。ベラルーシでは、ロシアの放射性廃棄物管理(最終処分)に関する国家オペレーター(NO RWM)に倣い、BelRAOが設立された。ベラルーシでは、放射性廃棄物の最終処分地を整備し、将来の施設操業に必要な人員の専門的な訓練を行うため、ロシアとの共同作業が進行中である。2025年11月、TVEL社はカザフスタンの国立原子力センターと、バックエンド分野における協力およびカザフスタンにおける放射性廃棄物処理のための国家システムの構築を目的とした覚書を締結している。

- 10 Feb 2026

- NEWS

-

オランダ 新設計画にコンソーシアムが参画

米エンジニアリング企業のアメンタム(Amentum)社が率いるコンソーシアムは1月22日、オランダ政府と同国における新規原子力発電所の計画・開発に向けたプログラム管理および技術ソリューション提供に関する契約を締結したことを明らかにした。コンソーシアム(NEXUS-NL)には、アメンタム社のほか、オランダの設計・エンジニアリング企業であるアルカディス(Arcadis)社、ベルギー大手エンジニアリング企業のトラクテベル(Tractebel)社、オランダの原子力研究機関NRGパラス(NRG PALLAS)が参加。オランダの脱炭素化とエネルギー安全保障戦略を支援するため、100万kWe級×最大2基の新規原子力発電所の開発に取り組むとともに、気候・グリーン成長省(KGG)傘下に新設される、原子力発電所の準備、建設、運営を所管する国営企業のオランダ原子力機構(NEO NL)を支援する。同コンソーシアムがKGGと締結した枠組み契約の期間は2年で、契約額は最大2.07億ドル(さらに1年ごとの延長を最大3回行う選択肢あり)。同契約下で、サイト特性調査、炉型選定、サイト整備、インフラ(電力・水など)の接続、輸送ルートに関する計画内容と作業範囲を策定する。アメンタム社は、炉型選定、設計・エンジニアリング、商業・調達戦略を含む新規建設プログラム管理を担当。アルカディス社はサイト調査、許認可関係(非原子力)を担当。トラクテベル社は炉型選定のための技術要件定義にオーナーズ・エンジニアの経験を活かし、基本設計(FEED)調査を主導し、NRGパラスは、パラス研究炉建設プロジェクトで培われたオランダ独自の原子力分野の専門知識、特に、原子力設備と非原子力設備の許認可が交わるグレーかつ重要な境界部分に関する知見を提供する。アメンタム社のM. ホイットニー・エネルギー・環境事業部門長は、「当社のグローバルなプロジェクト遂行ノウハウを提供し、米国・欧州・中東における複雑な原子力インフラ及び新規建設プログラムの経験を活かし、オランダの原子力発電拡大計画を支援していく」と語った。オランダ政府は、原子力を2040年までに炭素排出ネットゼロを達成するための主要なエネルギー源に位置づけており、2021年12月に発足した連立政権が連立合意文書に原子力発電所の新設を明記するなど、原子力を段階的に縮小する従来の方針を転換し、新規大型炉の建設をめぐる議論を進めている。2022年12月には、新設サイトとして同国ゼーラント州で唯一運転中のボルセラ原子力発電所(PWR、51.2万kWe)サイトが最適との見解を示していた。現在、ボルセラ・サイトを含むスロー地域に加え、フローニンゲン州のエームスハヴェン、ロッテルダム港のマースフラクテII、ゼーラント州のテルネーゼンの4地域の7か所がサイト候補に挙がっており、今後、安全・環境面を含めた総合評価を実施するとしている。政府は、2030年代末までに出力100万~165万kWe級×2基を新設する計画で、最終的には最大4基の新設も検討している。現在同国の原子力シェアは、約3%を占め、ボルセラ発電所は運転開始後40年目の2013年に運転期間が20年延長され、現在の運転認可は2033年まで有効。2025年10月、政府はボルセラ発電所の2033年以降の運転継続をめざし、原子力法改正案を議会に提出した。また、2基の大型炉建設に加え、政府は小型モジュール炉(SMR)導入も準備しており。オランダでの開発を促進するために2,000万ユーロを割り当てている。SMR導入をめぐる具体的な動きとしては、同国のSMR導入に特化した原子力開発会社であるULCエナジー(ULC-Energy)社が1月22日、第三者試験・検査・認証(TIC)機関の仏ビューローベリタス(Bureau Veritas)社との協力契約に署名したと発表。ULCエナジー社は、英ロールス・ロイス社製SMRのオランダにおける唯一の開発パートナーであり、同SMRのオランダへの導入を目指している。ビューローベリタス社は、30年以上にわたる世界中の原子力分野の原子力安全当局、ライセンシー、設計・調達・建設(EPC)、技術提供者、サプライチェーンへの支援実績の中で培われた原子力安全と品質管理の高度な知見を活用し、SMRプロジェクトのすべての設計および調達の段階でULCエナジー社を支援する考え。

- 06 Feb 2026

- NEWS

-

横河電機 ロールス・ロイスSMRと協業へ

横河電機は2月2日、英ロールス・ロイスSMR社と、小型モジュール炉(SMR)向けにデータ処理・制御システム(DPCS)を供給する戦略的協業契約を締結したと発表した。ロールス・ロイスSMR社がグローバル展開を計画する、SMRの初期複数ユニットが対象となる。本協業による具体的な参画範囲は、SMR向け基幹制御システムの設計、エンジニアリング、検証および認証、ハードウェア供給、システム構築・試験、設置および試運転に至るまで、幅広い工程に及ぶ。英国チェシャー州ランコーンにある販売・エンジニアリング拠点を中核に、チェコやオランダの拠点とも連携して本プロジェクトを推進するという。同社は本協業に伴い、英国で相当規模の投資を行う方針を示しており、現地雇用の創出や原子力サプライチェーン強化への貢献を見込んでいる。横河電機の中岡興志執行役専務は、「次世代原子力に向けた技術・ソリューション創出に、ロールス・ロイスSMRとともに取り組めることを光栄に思う」とコメント。産業オートメーション分野で培った技術を活かし、安全性と信頼性に優れた制御システムの提供を通じて、持続可能な原子力利用に貢献していく考えを示した。一方、ロールス・ロイスSMR社のオペレーションおよびサプライチェーンディレクターのルース・トッド(Ruth Todd)氏は、「今回の契約は、世界展開に向けた初号機実現を加速させる重要な節目」と述べ、英国内での雇用創出や人材育成、立地地域の経済発展に期待を示した。英国では昨年11月、Great British Energy ‒ Nuclear(GBE-N)が北ウェールズのウィルヴァ・サイトを「英国初のSMR建設地」として正式選定。ロールス・ロイスSMR社製SMR(47万kWe)×3基を建設する計画が公表されている。そのほか同社は、チェコではチェコ電力(ČEZ)から最大3GW規模の新規原子力発電所の建設パートナーに選ばれている。さらに、スウェーデンでは、同国の国営電力会社バッテンフォール(Vattenfall)社による原子力技術パートナー選定において、最終候補に残るなど、欧州各国で事業展開を進めている。

- 05 Feb 2026

- NEWS

-

カナダ サスカチュワン州がSMR研究に資金拠出

カナダ連邦政府とサスカチュワン州政府は1月19日、州内の公立大学であるレジーナ大学に設立予定の小型モジュール原子炉(SMR)の安全性・許認可・試験センター(SMR-SLT)に対し、連邦政府と州政府から合わせて約600万カナダドル(約6,800万円)を拠出すると発表した。軽水冷却SMRの研究拠点で、実証と人材育成を進める。施設は、大学に隣接するイノベーション・サスカチュワン研究・技術パーク(R+Tパーク)内に設置予定。SMRの一部を再現した2基のSMR試験ループを整備し、研究者や企業が電気熱を用いて、軽水冷却型SMRの運転条件を再現した環境で部品試験を行える。同プロジェクトにより、10の中小企業を支援するほか、2030年代半ばに見込まれるSMR発電所の建設・運営に向け、最大3,500人規模の人材育成に備える。サスカチュワン州は世界最大級のウラン埋蔵量を有し、世界の電力用ウラン供給の約4分の1を担う一方で、州内に原子力発電所はない。州政府は昨年10月に発表した「エネルギー安全保障戦略」で、州内の電源構成に原子力を加える方針を明確に示しており、原子力活用により天然資源の付加価値向上と電力需要への対応、排出量削減を目指している。この動きに関連し、州政府は1月28日、大型原子炉の導入に向けた炉型評価を正式に進める計画を発表した。評価は、州営電力サスクパワー社が進めるSMRプロジェクトと並行して実施する。サスクパワー社のR. パンダヤCEOは、「大型炉の稼働までには少なくとも15~20年を要する可能性があり、今からプロセスを開始する必要がある」と述べた。同社によれば、大型炉建設には規制手続きや立地選定など多くの手続きが必要となる一方、SMR計画は着実に進展しているという。米GEベルノバ日立ニュークリアエナジー社の「BWRX-300」の導入を軸に、年内にも州南部エステバン近郊で州内初の建設サイトが確定する見通しとしている。

- 05 Feb 2026

- NEWS

-

インド エネルギー政策草案を発表

インド電力省は1月20日、新たな国家電力政策(NEP)2026の草案を発表。公開協議を開始した。草案は、「先進インド構想(ヴィクシット・バーラト)」の開発戦略を支えるため、電力部門の構造改革を打ち出したもの。2025年度連邦予算や、同年12月に成立した原子力関連法(SHANTI法)で示された原子力発電開発目標とも整合する内容となっている。最終決定され次第、2005年に制定されたインド初のNEPに代わるものとなる。NEP 2005は、需要供給不足、電力アクセスの制限、インフラの不十分さなど、電力部門の根本的な課題に対応し、その後、インドの電力部門は変革的な進展を遂げ、設置された発電容量は民間部門の参加により4倍に増加、1人当たりの電力消費量は2024年度に1,460kWhに達した。一方で、配電部門における累積赤字や未払いの負債、電気料金が実際のコストを十分に反映していない部門もあり、その結果、産業向けの電気料金の高騰を招き、インド産業の国際競争力を弱める要因となっている。草案では、2030年までに1人当たりの電力消費量を2,000 kWh、2047年までに4,000 kWh以上へ引き上げる目標を掲げた。あわせて、2030年までに排出原単位を2005年比45%削減し、2070年までにネットゼロ排出の達成というインドの気候変動に関する公約を果たす考え。低炭素電源への移行と手頃な価格による電力供給の信頼性を重視し、原子力発電の拡大、再生可能エネルギーの統合、送電網の近代化、財政的持続可能性など、主要な電力部門の改革を提案している。NEP 2005では、官民連携による原子力発電開発を想定していたものの、民間部門の参入に対する政策上の障壁と多額の初期資本要件のため進展は限定的であった。2025年度連邦予算では、2047年までに原子力発電設備容量1億kWeを達成する目標を設定、2025年12月のSHANTI法の制定に伴い、中央政府と民間部門が連携した原子力開発の促進が期待されている。NEP 2026の草案では、原子力発電をクリーンで信頼性が高い持続可能な電源と位置づけ、インドの長期的なエネルギー安全保障を支える重要な選択肢とした。また、小型モジュール炉(SMR)の設置、バーラト小型炉の開発、および先進的原子力の開発を進めるとともに、原子力関連プロジェクトをグリーンボンドによる資金調達の対象とする方針を示している。さらに、既存原子力発電所のサイト拡張(ブラウンフィールド開発)、可能な場合は、石炭利用の自家発電設備を原子力への置き換え、同一設計の原子炉をまとめて建設する方式(フリート方式)の導入、原子炉サイズの標準化と国内サプライチェーンの構築によるコスト削減、閉鎖された旧火力発電所サイトを原子力サイトとして再利用するなどの施策の検討についても指摘している。また、大規模な商業・産業用(C&I)電力需要家による原子力発電の利用を奨励し、将来の原子力発電所については、出力を柔軟に調整できる設計を導入、太陽光や風力などの変動性再生可能エネルギー(VRE)との統合についても検討するとしている。なお、発電設備容量の拡大、送配電インフラの整備には2032年までに50兆ルピー(約86.5兆円)、2047年までに200兆ルピー(約346兆円)が必要になるとし、「エネルギー安全保障とエネルギー移行の成否は、低コストで多様な資金調達手法を確保できるかに左右される。再生可能エネルギーや原子力プロジェクトは、多額の初期投資を要する一方、運用コストは低い」と言及している。2026年度予算案では、原子力発電プロジェクトに必要な物資の輸入に対する現行の基本関税免除を2035年まで延長し、出力に関わらず全ての原子力発電所への拡大が提案されている。

- 04 Feb 2026

- NEWS

-

スロバキア 米国と原子力協力協定を締結

米国を訪問したスロバキアのR. フィツォ首相は1月16日、米国と民生用原子力協力協定を締結した。同協定には、ボフニチェ原子力発電所における米国製の120万kWe級原子炉の新設計画も盛り込まれており、両国の戦略的パートナーシップを深化させ、欧州のエネルギー安全保障を強化するものと位置づけられる。同協定の下、両国は原子力の先進技術、サプライチェーン分野でのパートナーシップ、安全・セキュリティの良好事例共有、人材育成、長期プロジェクト計画など幅広い分野で協力する。フィツォ首相は、「本協定は、両国がエネルギーの将来、その安全性、持続可能性、技術的成熟度について共通の戦略的思考を共有している明確なシグナルでもある」と言及。原子力がスロバキアにとり、安全保障、脱炭素化への移行、経済競争力における支柱であるとし、スロバキアの原子力シェアは半分以上であり、気候目標の達成と価格が安定した信頼性の高いエネルギー供給を可能にすると強調した。同首相はさらに、ボフニチェ原子力発電所の新規炉の運転開始時期を、2040年~2041年との見通しを示した。なお同首相は以前、米ウェスチングハウス社製AP1000を採用する考えを表明していた。スロバキア政府は2024年5月にボフニチェ5号機(最大120万kWe)の新設を承認している。新設の資金調達に向け、今回の協定締結を機に、両国の輸出入銀行間で原子力プロジェクトの資金調達、情報交換などに係る協力協定も締結された。また、スロバキア国営バックエンド企業のヤビス(JAVYS)は1月上旬、入札を通じて、ロスチャイルド&カンパニーを財務アドバイザーに選定したと発表。ロスチャイルド社は欧州連合による国家補助承認手続きに向けてプロジェクトの財務スキームの準備など、プロジェクトがスムーズに実施できるように支援する。同社は英国のサイズウェルCやチェコのドコバニ発電所の建設計画など、欧州での原子力プロジェクトにも長年の経験を有している。一方のヤビスはスロバキア経済省が100%出資しており、原子力発電所の廃止措置のほか、ボフニチェ・サイトにおける新設プロセスの管理責任を負っている。スロバキアでは小型モジュール炉(SMR)導入に向けた動きも活発化している。1月15日、スロバキアの首都ブラチスラバで、SMR導入に関する初の包括的な実行可能性調査(F/S)完了報告が発表された。米国が主導する石炭火力発電所からSMRによる原子力への転換プログラムである「プロジェクト・フェニックス(Project Phoenix)」の一環として、米エンジニアリング企業のサージェント&ランディ社、スロバキア経済省、スロバキア電力が協力して実施したもので、同F/Sにより、同国がSMRを責任あるかつ効率的に展開するための適切なサイト、技術的専門知識、インフラを備えており、戦略的にSMRを展開できる立場にあると結論づけられた。プロジェクト・フェニックスは、米国務省のプログラム「SMR技術の責任ある活用に向けた基本インフラ(FIRST)」によって支援されている。同F/Sでは、国際原子力機関(IAEA)の勧告に基づき、外部リスク、地質工学的な条件、環境および安全面、立地条件など100以上のパラメータから評価したほか、ボフニチェ、モホフチェ、ヴォヤニ、USスチール・コシツェの候補サイト4か所について地震安定性、水源と送電網へのアクセス、環境影響に基づいて評価。4か所すべてがSMR導入の基準を満たしているとしたほか、世界有数の炉メーカーによるSMRをレビューし、多くがスロバキアの条件に技術的に適合し、国際的な安全基準を満たしているとしている。

- 02 Feb 2026

- NEWS

-

ニュークレオの鉛冷却高速炉 許認可手続きに進展

仏パリに拠点を置く先進炉開発企業のニュークレオ社は1月15日、同社が開発する鉛冷却高速炉(LFR)の原子力安全プログラムに関する詳細を2025年12月に仏原子力安全・放射線防護局(ASNR)に提出したことを明らかにした。今回の提出はフランスにおける事前許認可プロセスの一部であり、将来の原子力施設の設置許可申請(DAC)に先立ち、ASNRが原子炉設計と安全対策の主要要素を独立して審査し、安全性の改善点を特定する手続きとなる。ニュークレオ社は、同社が開発する第4世代の鉛冷却高速炉「LFR-AS-30」(3万kWe)をフランス中部のアンドル=エ=ロワール県で、フランス電力(EDF)が運転するシノン原子力発電所(PWR、95.4万kW×4基)に隣接したサイトに建設する計画。発電に加え、先進的な研究サービスや医療用同位体の生産も提供する予定であり、2031年までの稼働を目指している。ニュークレオ社のS.ブオノCEOは、「この重要なマイルストーンは、ASNRとの技術的対話によって強化された、長年にわたるエンジニアリングと研究開発の成果。当社は現在、海外の他の原子力安全規制当局との連携や将来の国際展開を支える枠組みも構築している。また、伊ENEAブラジモーネ研究センターにある研究開発プログラムを通じて技術的検証を進めており、設計条件の妥当性を確認するためのデータを取得し、今後提出予定の認証関連資料の裏付けとして活用する」と語った。原子力安全プログラムの詳細提出は、2024年12月の先進燃料製造施設向けの提出に続くもの。LFRの燃料となるMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料製造施設については、フランス東部のオーブ県ノジャン地区に建設する計画である。同施設はモジュール施設として設計されており、必要に応じて生産能力を拡大、最終的には3つの生産ラインを含む可能性があり、最初のラインは2030年に稼働を予定している。ASNRによる審査を経て、両原子力施設のDACを2027年末までに関連当局に行う計画である。欧州連合(EU)圏内の原子力安全を監督する欧州原子力共同体(ユーラトム)と保障措置設計に関する協議を2025年12月に開始した。また、原子力施設を悪意ある行為から保護するための要件について、フランス国家安全保障当局による審査も受ける。両原子力施設プロジェクトは、2025年6月に公開討論国家委員会(CNDP)の決定により公開討論の対象となり、2026年中に開催される予定。ニュークレオ社は現在、将来の原子炉の運転特性をさらに分析するため、非核反応炉のモックアップである「プレカーサー」(PRECURSOR)(熱出力1万kW、電気出力約0.3万kW)を建設中。プレカーサーは2026年末までに、イタリアのENEAブラジモーネ研究センターで完成予定である。同社は英国において、「LFR-AS-200」(20万kW)の包括的設計審査(GDA)を申請し、2025年6月、先進モジュール炉(AMR)として初めて受理された。しかし同年7月、使用済み燃料の再利用を支持し、AMRへの具体的な支援を提供する地域に経営資源を集中させる方針を決定し、英国でのLFR開発プログラムを一時停止、事業活動を大幅に縮小することとした。事業縮小の背景には、ニュークレオ社が2021年に英国に本拠地を置いて以来、英国のプルトニウム備蓄をLFR燃料としてリサイクル利用する構想を念頭に、英政府による明確な支援を必要としていたことがある。しかし、英政府からは他の小型モジュール炉(SMR)への支援や資金提供はあるものの、LFRへの具体的支援の可能性が他地域と比べて低かったとしている。ただし、英国での拠点は縮小して維持し、将来的に英国におけるAMRの見通しが改善した場合には活動を拡大する計画だという。

- 28 Jan 2026

- NEWS

-

英ロールス・ロイスSMR 米アメンタムを主要提供パートナーに選定

英ロールス・ロイスSMR社は1月20日、米エンジニアリング企業のアメンタム(Amentum)社と、小型モジュール炉(SMR)の初導入に向けた、主要な提供パートナーとしての協力契約を締結した。アメンタム社は、英国およびチェコにおける初号機導入プロジェクトの全体管理や監督、施工管理、実行体制の構築などを担い、プロジェクトの司令塔役を果たす。アメンタム社は原子力分野において、新設や運転支援、廃止措置など幅広いプロジェクトに携わってきた実績を有する。ロールス・ロイスSMR社のC. チョラトンCEOは、「強力なパートナーと協働することで、国際市場でSMRプロジェクトを展開できる体制が整った」とコメントした。このほか、ロールス・ロイスSMR社は1月14日、スウェーデンの建設大手スカンスカ(Skanska)社と、SMR向け免震ベアリング基礎(aseismic bearing pedestal)の実証モデルの納入契約を締結している。スカンスカ社はスウェーデン最大手の建設・プロジェクト開発会社で、英国にも拠点を有し、幅広い分野でインフラ事業を手がけている。免震ベアリング基礎は、SMR発電所の構造物と地盤の間に設置され、地震発生時の地盤の動きを隔離することで建物の安全性を高める重要な構造要素となる。今回のプロジェクトは、英ドンカスターにあるスカンスカの製造施設で進められ、プロトタイプの製造および実証試験が行われる予定としている。英国では2025年6月、政府が同社のSMRを同国初のSMRプロジェクトにおける優先技術として選定。同年11月には、北ウェールズのアングルシー島ウィルヴァを、ロールス・ロイスSMR(47万kWe)×3基の建設予定地として決定している。現在、同SMRは英国規制当局による包括的設計審査(GDA)の最終段階にあり、2026年8月までの審査完了を目指している。最終投資決定は2029年に行われる予定で、英国における初号機は2030年代半ばの送電開始を目標としている。最初の輸出先としてはチェコが想定されている。チェコ電力(ČEZ)によるSMR導入計画が進行中で、同社は英国に先駆け、2024年9月に当該SMRを将来の導入候補として選定した。2030年代に テメリン・サイトで初号機を運転開始する計画で、チェコ国内では合計300万kWe規模の導入が見込まれている。

- 27 Jan 2026

- NEWS

-

米DOE INLに使用済み燃料研究センターを設立

米エネルギー省(DOE)原子力局は1月14日、傘下のアイダホ国立研究所(INL)に使用済み燃料研究センター(Center for Used Fuel Research)を設立したと発表した。これによりINLは、使用済み燃料管理に関する研究・開発・実証を担う主導機関に正式に指定された。同センターでは、長期保管条件下における使用済み燃料の安全な乾式貯蔵と輸送に関する応用研究を実施。商業炉およびDOE管理下の使用済み燃料について、最終処分前の安全な貯蔵および輸送に対する国民の信頼向上を目的とした技術的知見の蓄積を進める。INLは75年以上にわたり、燃料の開発、試験、認証を実施しており、今後は使用済み燃料の安全な長期貯蔵や輸送に関して公益事業者、規制当局、連邦政府機関が必要とする実証データの提供拠点となる。DOEはこの取組みについて、エネルギーと環境に関する米国の喫緊の課題を解決するための新たなコミットメントであり、使用済み燃料の最終処分に関するDOEの法定責任に直接対応するものであるとコメント。また、2025年4月にDOEとアイダホ州が合意した1995年和解協定の一部免除がなければ実現し得なかったと説明している。1995年の和解協定では、DOEがアイダホ州から遺留廃棄物を除去するマイルストーンを設定し、INLに商業炉からの使用済み燃料の搬入を禁止していたが、2025年4月、アイダホ州は和解協定の一部免除に合意。INLが商業炉の高燃焼度の使用済み燃料キャスクと国内大学の研究用原子炉から限定的な使用済み燃料を持ち込むことを認めた。これにより現在、ノースアナ原子力発電所に貯蔵されている高燃焼度の使用済み燃料キャスクをINLに搬出し、乾式貯蔵の研究を行うことが可能になった。搬出は2027年に行われる予定である。なおDOEは、同センターは使用済み燃料の安全な保管・輸送に関する問題に専念し、処分や再処理技術に関する直接的な研究は行わないとしている。INLは「ハブ・アンド・スポーク」(Hub and Spoke)モデルを通じて広範かつ多様な協力を調整。INLが中央ハブとなり、DOE傘下の他の国立研究所、産業界、大学、海外パートナーがスポークを形成し、幅広い関係者と効果的に協力する。大学はDOEの原子力エネルギー大学プログラム(NEUP)などのプログラムを通じて参加し、専門知識や人材育成への貢献が期待されている。海外パートナーとは、得られた教訓を共有、重複研究を避け、相互利益とベストプラクティスにおける整合性の確保に向けて連携するとしている。

- 26 Jan 2026

- NEWS

-

フィンランドHelen社 SMR導入に向け原子力子会社設立

フィンランドのヘルシンキ市が保有するエネルギー企業Helen(ヘレン)社は1月12日、原子力プロジェクトの開発を目的とした完全子会社「Helen Ydinvoima(ユディンボイマ)」を設立した。新会社は、ヘルシンキにおける原子力発電所建設の前提条件に関する調査を担い、将来的な投資判断に向けた準備を進める。2月初旬に業務を開始する予定。ヘレン社は現在、地域暖房向けの熱供給源として小型モジュール炉(SMR)の導入可能性を検討しており、2024年9月にSMR導入プログラムを開始した。2025年11月には、SMRの建設候補地としてヘルシンキ市内の3か所を選定し、詳細調査を開始している。新会社の取締役会長には、J. タンフア氏が就任した。同氏は30年以上にわたり原子力業界に携わり、フィンランドの原子力事業者Teollisuuden Voima Oyj(テオリスーデン・ボイマ:TVO)社で、同国最新の原子力発電所であるオルキルオト3号機(EPR、166万kWe、2023年営業運転開始)の建設を指揮した実績を有する。また、CEOには、ヘレン社で発電部門ディレクターを務め、原子力・エネルギー分野で長年の経験を有するP. トロネン氏が就任している。ヘレン社のSMR導入プロジェクトでは現在、設備サプライヤー選定に向けた競争入札が進行中。また、事業スキームやパートナーシップモデルの検討を進めている。産業界や他のエネルギー企業との協業の可能性についても検討を進めている。今回の子会社設立により、同社は2030年までを目標とする地域暖房の脱炭素化に向け、フィンランド国内初となるSMRの建設・稼働の可能性を本格的に検討していく。

- 26 Jan 2026

- NEWS

-

蘭ゼーラント州 SMRの導入可能性調査結果を公表

オランダ南西部のゼーラント州は1月8日、同地域への小型モジュール炉(SMR)の導入可能性を調査した報告書「SMR Zeeland 2050」を公表した。州政府の委託を受けて昨年12月に最終報告としてとりまとめられたもので、SMR導入のメリットを整理するとともに、実現に向けた政府の関与や支援の必要性を指摘している。ゼーラント州はオランダ有数の工業集積地域であり、同国で唯一運転中のボルセラ原子力発電所(PWR、51.2万kW)が立地する。オランダ政府は、新規大型炉2基の建設構想についても、ゼーラント州のボルセラ・サイト周辺を有力候補地として検討しており、原子力を巡る議論が活発な地域となっている。今回の報告書では、SMRを導入した場合のメリットとして、①地域での発電に加え、産業に必要な熱供給や水素製造用電源としての活用、②再生可能エネルギーを補完するベースロード電源としての機能、③脱炭素化の促進、などを挙げた。一方で、SMRは世界的に多様な設計案が存在するものの、本格的な商用導入は今後の課題としており、北米や欧州で進むプロジェクトの動向を踏まえつつ、導入の現実的な時期を2035~2040年ごろと想定している。報告書は、州としての対応について、以下の3段階で準備を進めることを提言した。2026~2027年: 公的・民間パートナーによる協力体制の構築、地域エネルギー戦略の見直し、候補地調査などの基盤整備。2028~2029年: 技術検討やインフラ準備、許認可プロセスの整備、人材育成・教育体制の構築。2030年以降: 外部プロジェクトとの協業や地域内での実装に向けた実行体制の整備。地元企業については、SMR導入に一定の関心を示しているものの、単独でプロジェクトを主導する資金力やノウハウには限界があると指摘しており、州政府や国レベルでの政策支援が不可欠との見方を示した。オランダ政府は、2021年12月に発足した連立政権が連立合意文書に原子力発電所の新設を明記するなど、原子力を段階的に縮小する従来の方針を転換し、新規大型原子炉の建設を巡る議論を進めている。2022年12月には、新設サイトとしてボルセラ・サイトが最適との見解を示した。政府は、2035年までに出力100万~165万kW級×2基を新設する計画で、最終的には最大4基の新設を検討している。ゼーラント州では、国主導で進む大型原子炉の新設検討と並行して、SMRを将来の補完的な選択肢として位置づけており、地域の脱炭素戦略における多様な電源構成の一環として検討を進めている。

- 21 Jan 2026

- NEWS

-

日本原子力学会 SMRに関する記者向け勉強会を開催

日本原子力学会は1月9日、報道関係者を対象とした交流会を開催した。交流会は、同学会の社会・環境部会が毎年実施しているもので、今年は、近年注目が高まる小型モジュール炉(SMR)をテーマに設定。エネルギー総合工学研究所・原子力技術センター原子力チームの都筑和泰氏を講師に招き、世界のSMRの開発動向や技術的特徴、導入を巡る課題に関する解説が行われた。SMRについて都築氏はまず、現地で一から組み立てるのではなく、工場で製造し、現地で据え付ける方式を採ることで、建設コストの低減や工期短縮が期待できる点を強調した。モジュール化の程度は設計によって異なるものの、近年では原子炉本体も工場で製造する設計が登場していることや、ロシアの浮体式原子炉のように、船舶に搭載して運用する方式などが紹介された。また、軽水炉の小型化自体に特段の技術的な革新性はないとしつつも、安全性と経済性を両立させる工夫がSMR普及の鍵になると指摘。「既存技術の活用や設計改善、量産効果などを通じたコスト低減が重要になる」とコメントした。さらに、開発の方向性については、「安全性を前面に打ち出す設計」と「構造を簡素化してコスト低減を狙う設計」という2つの流れがあると説明した。SMRの開発計画は2025年時点で100件超に増加しているものの、現在、多くは初期検討段階にとどまっていることを踏まえ、新たな産業としてはまだ立ち上がり段階にあるとも指摘する一方、中国やロシアでは実証段階に近い案件が多く、米国では設計の検討が活発化しているなど、各国の開発状況に違いがある現状を説明した。将来展望については、日本のように既に送電網が整備された国の大型原子力サイトにおいては、SMRの優位性が限定的になる可能性があるとも指摘した。その一方で、大型炉では電力供給が過剰となる地域や途上国、工場における熱・電力・水素の複合利用、データセンター用途などではSMRの適性が高いと述べた。特にAI向けデータセンターについては、都市近郊に立地する必要がなく、送電制約も踏まえれば、SMRを設置して直接電力を供給する形は合理的だとの見方を示した。その一方で、原子力安全に対する社会的な懸念や核セキュリティ対策が大きな課題であるとも指摘。そのうえで、成功事例が生まれれば、そこから普及が広がる可能性は十分にあるとの見通しを示した。さらに、SMRや原子力への社会的理解を広げるためには、「安全性の強調だけでは不十分だ」と述べ、エネルギー安全保障や脱炭素、コストといった観点を総合的に示し、日本にとって原子力が果たす役割を丁寧に説明する必要があるとした。原子力によって一定の電力供給を確保できれば、エネルギー自給率の低さに起因する非常時においても、医療や決済インフラなど社会の基盤機能を維持できる可能性があるとして、こうした現実的な視点に基づく議論の重要性を強調した。

- 20 Jan 2026

- NEWS

-

カザフスタン 米国とSMR導入で協力

米国とカザフスタンは12月22日、民生用原子力エネルギー分野における協力関係を拡大し、小型モジュール炉(SMR)導入に向けた取組みを開始すると発表した。同取組みは、米国務省が主導する「SMRの責任ある利用のための基盤インフラ(FIRST)」プログラムの枠組みの下で実施される。FIRSTプログラムの下で、カザフスタンのアルマティにある核物理研究所に教室型SMRシミュレーターを、国際科学技術センター(ISTC)を通じて提供する。同シミュレーターは、米国のホルテック・インターナショナル社と、カーチス・ライト社傘下のシミュレーション技術開発会社WSCによって製造される。駐カザフスタン米大使館によると、カザフスタンでは2022年からFIRSTプログラムが開始され、同国は中央アジア初のパートナー国であるという。同シミュレーターは、カザフスタンおよび中央アジア全域におけるSMRの安全かつ着実な展開を支える地域トレーニング拠点としての役割が期待されている。人材育成を通じてSMR導入を後押しする重要な取組みと位置づけられ、米国は今後、最高水準の核セキュリティ、安全、核不拡散基準を満たす信頼できるベンダーと連携しながら、原子力エネルギー分野でのパートナーシップを拡大していく方針である。さらに、FIRSTプログラムでは、米エンジニアリング企業のサージェント&ランディ社と提携し、カザフスタンでSMRの実行可能性調査(F/S)を開始した。カザフスタンの電力網、地理的条件、予測される電力需要の観点から、カザフスタンの潜在的な設置場所に適した米国製SMRの候補を絞り込むとしている。一方、カザフスタンでは大型炉の建設計画も進められている。2025年6月、ロシアの国営原子力企業ロスアトムが同国初となる原子力発電所(バルハシ発電所)の主契約者に選定された。アルマティ州のジャンブール地区、バルハシ湖近くのウルケン村にVVER-1200(PWR、120万kWe)×2基を建設する計画で、現在、サイトではエンジニアリング調査が実施されている。第2発電所も同地区での建設が計画され、中国核工業集団(CNNC)による建設が有望視されており、2025年12月にウルケン村にて公聴会が開催された。カザフスタンは化石燃料資源が豊富にあるため、総発電電力量の約6割を石炭火力、約3割を天然ガス火力に依存している。また、世界のウラン生産の約40%を占め、回収可能なウラン資源量の約11%を保有し、世界有数のウラン資源国でもある。政府は2060年までのカーボンニュートラルの達成とともに、高度なデジタル化と人工知能(AI)の広範な導入に適した環境を作り出すため、エネルギーのポテンシャルを高め、今後数十年にわたるダイナミックな経済発展と生活の向上には原子力発電が必要であると強調している。K.-J. トカーエフ大統領は1月5日、同国の新聞社とのインタビューで「複数の原子力発電所の建設は、ウラン生産の世界的リーダーでありながら原子力発電所が1つも建設されていないという歴史的な不条理を正すものである」と述べ、原子力発電所の建設に伴う、新たな技術者や専門家の育成に期待を寄せた。

- 19 Jan 2026

- NEWS

-

米デューク・エナジー社 SMR建設へ向け事前サイト許可を申請

米電力大手のデューク・エナジー社は1月2日、ノースカロライナ州ストークス郡にあるべリューズ・クリーク火力発電所の近接地について、米原子力規制委員会(NRC)に事前サイト許可(ESP)申請した。同社がESPを申請するのは今回が初めて。べリューズ・クリーク発電所は1974年に運転を開始した火力発電所(石炭と天然ガスの混焼)。2030年代後半に閉鎖される予定となっており、同社は将来の電源構成を見据え、同サイトの活用可能性を検討してきた。ESP申請に向けた準備は約2年前から進められていたという。ESPは、将来原子力発電所を建設する場合に備え立地の安全性や環境適合性を事前に確認する制度で、承認されればその後の許認可や建設段階での遅延リスクを低減できる。今回のESPでは、小型モジュール炉(SMR)4炉型と非軽水炉2炉型の計6炉型を想定しており、特定の炉型に限定してはいない。同社ノースカロライナ州責任者のK・ボウマン氏は、同州における原子力の役割の重要性を強調したうえで、「事前サイト許可申請は、べリューズ・クリーク・サイトにおけるSMR建設の可能性を評価する上で重要な次のステップになる」と述べた。同社は昨年10月、ノースカロライナ州とサウスカロライナ州を対象としたエネルギーの長期計画「2025カロライナ資源計画」を、両州の規制当局に提出している。同計画では、両州の電力需要が今後15年間で過去の約8倍の伸び率で増加すると予測しており、この値は2023年に初めて示された同計画の想定を大きく上回っている。電力需要の急増を背景に、計画では原子力に関する評価対象を拡大し、SMRに加えて大型軽水炉も検討対象に含めている。また、新たな原子力発電所の候補地として、べリューズ・クリーク(SMR)と、サウスカロライナ州チェロキー郡のW.S.リー(大型軽水炉)を挙げていた。同社は現時点で新規の原子力発電所の建設を決定していない。追加評価の結果、べリューズ・クリークにおけるSMRが顧客負担の観点から妥当と判断された場合、合計出力約60万kWe規模の先進的な原子力発電所として最初のSMRを2036年に稼働させる計画としている。

- 06 Jan 2026

- NEWS

-

ノルウェー 放射性廃棄物施設で22自治体に関心の有無を確認

ノルウェー原子力廃止措置局(NND)は12月10日、放射性廃棄物貯蔵施設の立地決定プロセスへの参加について、国内22自治体に対し関心の有無を確認する書簡を送付した。現時点で特定の候補地を決定するものではなく、「放射性廃棄物施設の立地に関するさらなる調査、対話、計画プロセスへの参加に関心があるかどうか」を把握することを目的としている。ノルウェーは原子力発電所を保有していないが、過去に研究炉を運転していた。ハルデン市のエネルギー技術研究所(IFE)のハルデン炉(BWR、2.5万kWt)は2018年6月、オスロ近郊リレストロム市のシェラー地区にある研究炉「JEEP-II」は2019年4月に閉鎖されており、これらに伴い発生した放射性廃棄物の管理・処分が課題となっている。NNDは、低・中レベル放射性廃棄物の貯蔵施設、使用済み燃料の貯蔵施設、廃棄物を選別・処理・加工する施設、さらに地層処分を含む最終処分場など、複数の施設整備を計画している。今回対象となった22自治体は、地質の安定性、自然災害のリスク、交通アクセス、事業実現性などを含む18の評価基準に基づき選定された評価適地。ハルデン市やリレストロムも含まれている。立地選定プロセスは、①施設と評価基準の定義②適地の特定③詳細調査による特性評価④立地の推奨―の4段階で構成されており、現在は第2段階に位置づけられている。今回の要請に対し、参加を希望しない自治体は特段の対応行う必要はなく、NNDが返答を受け取らなかった自治体は、受け入れ検討を希望していないものと見なされる。一方、参加を表明した自治体については、今後さらに調査や対話が進められる。NNDのコミュニケーション担当ディレクター、M. アンドレアッソン氏は、「これは自治体に対し、具体的な場所や施設について最終的な『是非』を問うものではない。将来のプロセスに参加する意思があるかを確認するためのものだ」と説明している。ノルウェーでは近年、原子力の導入に向けた議論が進展している。2024年6月には将来的な原子力発電導入の可能性について幅広く検討・評価する政府委員会を設置。さらに2025年4月には、国内企業が提案した小型モジュール炉(SMR)導入計画について、建設の可否の前提となる環境影響評価(EIA)プログラムの策定を関係機関に委託するなど、制度面の整備が進められている。

- 24 Dec 2025

- NEWS

-

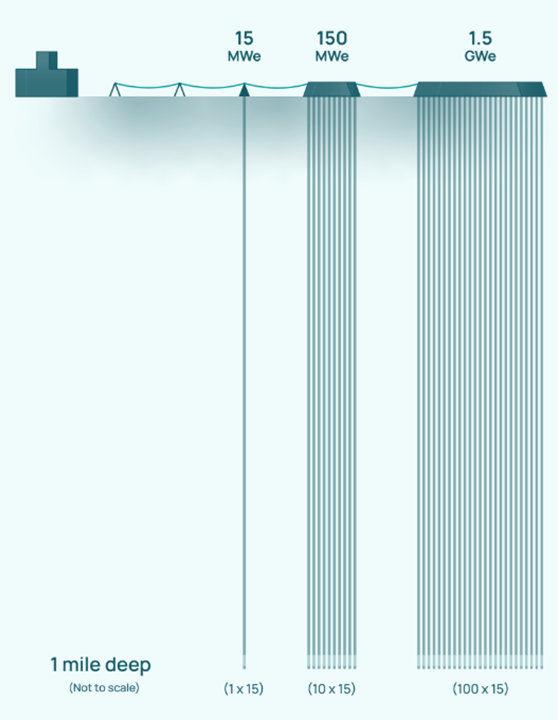

米ディープ・フィッション DOEの原子炉パイロットプログラムをカンザス州で実施

米国の新興原子力企業ディープ・フィッション(Deep Fission)社は12月4日、同社が開発した小型モジュール炉(SMR)である「Gravity」のサイトとして、カンザス州南東のパーソンズにあるグレートプレーンズ工業団地を選定したと発表した。同炉は地下1マイル(約1.6km)、幅30インチ(約76cm)のボーリング孔に設置するPWR(1.5万kWe)で、今年8月に米エネルギー省(DOE)の原子炉パイロットプログラムの対象に選定された。同プログラム下で試験炉の実証成功後、同サイトで本格的な商業プロジェクトを推進する計画だ。パイロットプログラムはDOE傘下の国立研究所以外の場所でDOEの管理権限の下、原子力法に基づく規制手続きを簡素化し、先進炉設計の試験と研究開発の実施を促進する取組み。ディープ・フィッション社は12月3日、同プログラム下で試験炉の建設と運転を行うため、DOEとその他取引契約(Other Transaction Agreement: OTA)を締結した。DOEの認可を条件に、2026年7月4日(米国独立記念日)までに初号機の建設を完了し、臨界達成を目指している。今回、グレートプレーンズ工業団地のオーナーであるグレートプレーンズ開発公社と同プログラムにおける協力ならびに同サイトでの本格的な商業プロジェクト開発に係る基本合意書を締結。12月9日には起工式が挙行された。サイト面積約60㎢のグレートプレーンズ工業団地は、産業・エネルギー開発向けのエリア。ディープ・フィッション社は、サイト内で事業を拡大し、今後数十年にわたり工業団地にエネルギーを供給する可能性がある。「Gravity」は、原子力、石油・ガス、地熱分野での実証をベースに設計。発生した熱は地下深部にある蒸気発生器に伝わり水を沸騰させ、非放射性の蒸気が急速に地表に上昇、そこで標準的な蒸気タービンを回して発電する。検査が必要と判断された場合、原子炉に取り付けられたケーブルにより、原子炉を地表に持ち上げることが可能。モジュール設計により、出力を最大150万kWeまで拡張可能で、産業現場、データセンター、遠隔送電網、商業ハブ全体を対象に柔軟に展開できるという。また既製部品と低濃縮ウラン(LEU)を利用し、サプライチェーンの合理化を追及。原子炉は地下1マイルに設置され、地下深部の地質が自然封じ込めの役目を果たす立地アプローチにより、安全性とセキュリティを強化、土地の占有面積を最小限に抑え、コストの削減をねらう。同社のコストモデルでは、従来の原子力発電所と比べて全体コストを70~80%削減し、発電コスト(LCOE)は5〜7セント/kWhと推定している。

- 19 Dec 2025

- NEWS

-

米AI国家戦略「ジェネシス」始動 DOEが次世代炉開発を支援

米D.トランプ大統領は11月24日、産学官が連携し、国家主導で人工知能(AI)開発を推進する「ジェネシス・ミッション(Genesis Mission)」を立ち上げる大統領令に署名した。政府が保有する科学データと研究基盤を統合し、科学研究にAIを活用して技術創出を加速するとともに、研究支援に特化した新たなAIモデルを国家として開発する二つの取り組みを進める。重点分野には原子力も含まれ、米エネルギー省(DOE)がプロジェクトの中心的役割を担う。大統領令は、構想を「かつてのマンハッタン計画に匹敵する規模とスピード感で推進すべき国家的課題」と位置付け、その重要性を強調した。ミッションでは、DOEと傘下の17の国立研究所が連携し、国家のスーパーコンピューターを含む研究インフラを横断的に活用する「AIプラットフォーム」を構築する。また、政府が保有する膨大な科学データを一元的に統合し、研究支援に特化した「科学用ファウンデーションモデル(Scientific Foundation Models)」の新規開発を進める。AI活用の重点領域としては、先端製造、バイオテクノロジー、重要素材、核分裂・核融合エネルギー、量子情報科学、半導体・マイクロエレクトロニクスなど、国家安全保障や産業競争力に直結する分野が挙げられた。原子力は主要領域のひとつとして明確に位置づけられている。DOEは特設ページを開設し、ミッションを「エネルギー」、「基礎研究」、「国家安全保障」の三本柱で説明。このうち原子力分野では、次世代原子炉の開発を掲げ、SMR(小型モジュール炉)の設計最適化や許認可手続きの効率化を、AIツールと連携して進める方針を示した。AIの導入により、開発期間の短縮と安全性・性能の向上を図るとしている。ミッションのディレクターには、DOE科学担当次官のD.ギル氏が就任した。MITで電気工学・コンピューターサイエンスの博士号を取得し、IBMで研究部門を率いた経歴を持つギル氏は、AI、量子、核融合、バイオなどで中国が急速に台頭している現状に触れ、「これは必ず勝利しなければならない競争だ」と強調。さらに第二次大戦期のマンハッタン計画を引き合いに、「科学技術は国家の戦略的優位性を決定づける」と述べ、ミッションの緊急性と国家的重要性を訴えた。

- 11 Dec 2025

- NEWS

-

アフリカのエネルギーとカーボンクレジットの最前線

アフリカにおけるクリーンエネルギー移行は、欧州や日本とは大きく異なる様相を呈している。アフリカ大陸では、多くの地域で日常的な停電が発生している一方で、世界の脱炭素化を支えるコバルト、マンガン、ニッケル、ウランを輸出し続けている。アフリカは世界のクリーンエネルギー移行を支える素材を供給しながら、自らの産業を支えるエネルギーシステムを持たないのだ。これは誰が見てもフェアとは言えない。ブラジルで開催されたCOP30での議論と結果は、この不均衡をこれまで以上にはっきり示した。資金拠出の約束は繰り返し破られ、先進国からの慈善や連帯だけでは目標達成には到底足りないことは明らかだ。この問題をさらに悪化させているのは、ギャップを埋める重要な仕組みであるはずのカーボン市場が、依然として原子力を排除している点である。アフリカの気候目標アフリカ諸国の30か国以上が、パリ協定の下で強化された国別削減目標(NDC=Nationally Determined Contributions)を提出している。多くの国が今世紀半ばまでの排出量ネットゼロを掲げている。しかしその達成には、大規模でクリーンかつ信頼性の高い電源への膨大な投資が必要だ。その資金を呼び込むため、多くの政府がカーボン市場の活用を模索している。投資家は低炭素プロジェクトに資金を提供し、確認された排出削減量に応じたクレジットを取得する仕組みである。ケニア、ガーナ、ナイジェリアはカーボン取引のための規制枠組みを整備し、ルワンダや南アフリカでは地域的なカーボン市場ハブが形成されつつある。しかしここに重大な問題がある。最も効果的な脱炭素手段の一つである原子力が、主要なカーボンクレジット基準から除外されているという点だ。エネルギー安全保障と気候対策を同時に目指すアフリカにとって、この排除は選択肢を狭めている。カーボンクレジットの“盲点”Verra((正式名称 VCS:Verified Carbon Standard=世界最大のカーボンクレジット認証機関))やGold Standard((2003年にWWF(世界自然保護基金)が設立した非営利型スタンダード))などの現行の基準では、原子力発電はカーボンクレジット獲得の対象外だ。この判断は、原子力が安全性や政治的観点から議論されていた数十年前のものだが、今や気候金融の世界に大きな打撃を与えている。世界原子力協会によると、原子力発電は2024年に21億トンのCO₂排出を回避した。これは世界の航空産業のカーボンフットプリントのほぼ2倍に相当する。しかしカーボン市場では、その貢献は「ゼロ」とみなされている。この政策ギャップの影響を最も強く受けるのがアフリカである。エジプト、ケニア、エチオピア、ガーナ、ルワンダなどは電力系統の安定化や産業化の基盤として原子力導入を進めている。しかし、カーボンクレジット収入を活用できなければ、これらのプロジェクトの資金調達は極めて困難になる。実際アフリカ諸国では、天候依存で不安定な再エネであればクレジットを得られるが、24時間稼働し産業基盤を支えるクリーン電源にはクレジットが与えられない、という逆転現象が起きている。太陽光や風力、そしてバッテリーを組み合わせる方式は状況によっては理想的だが、産業活動に必要な電力量は膨大だ。例えば、アルミ1トンの製錬には約1.6万kWhの電力が必要であり、年100万トンの生産を行う大規模製錬所であれば、出力180万kWの発電所が必要である。これは日本の伊方原子力発電所の原子炉3基分((訳注:原文ママ。実際の伊方1-2号機は閉鎖されている))に匹敵する。エネルギー、鉱物、そして公平性アフリカは世界の重要鉱物埋蔵量の約3分の1を有する。これら資源の採掘・精製には大量の安定電力が必要だが、ザンビア、コンゴ民主共和国、ナミビアなどでは、慢性的な電力不足により輸出が頻繁に止まっている。クリーンなベースロードである原子力がなければ、事業者はディーゼルや石炭に依存することになり、これらの鉱物が本来支えるべきグリーン移行の意味を損なってしまう。結果として、アフリカは「グリーンサプライチェーン」を支えながら、自国では高炭素な産業構造を背負うという矛盾が生じる。原子力とその資金調達へのアクセスが拡大すれば、アフリカは①鉱業・製造業の脱炭素化、②鉱物の現地精製、③付加価値産業の創出、④“資源国”から“製造国”への転換--といった、次の段階へ進むことができる。こうした挑戦には、安全で効率的な原子力導入の経験を持つパートナーが不可欠であり、その筆頭が日本である。PBMR復活とアフリカの新しい潮流南アフリカは2026年第1四半期までに、ペブルベッド・モジュール型高温ガス炉(PBMR)((3重被覆層・燃料粒子(TRISO)燃料を使用し、ヘリウムを冷却材とする小規模高温ガス炉。電気出力は16.5万kW、熱出力は40万kW。))計画を復活させる決定を下した。かつて先駆的技術とされたこの小型炉プログラムの復活は、アフリカ大陸全体での小型・先進炉への関心拡大を象徴している。COP30でもアフリカ諸国の熱気は凄く、エチオピア・パビリオンでは、国連アフリカ経済委員会(UNECA)のジェームズ・ムロンベジ博士が、アフリカの産業政策における原子力の重要性を強調していた。日本が果たせる役割日本は、エネルギーの信頼性・安全性・技術革新の重要性を深く理解しており、これは現在のアフリカの文脈と強く響き合う。国際協力機構(JICA)や国際原子力機関(IAEA)での対アフリカ協力に加え、日本は3年に1度、アフリカ開発会議(TICAD)を主催し、今年8月の会合では過去最多のアフリカ首脳が参加した。アフリカが独自のカーボン市場やグリーン産業政策を構築している今、日本は以下の3つの形で主要な役割を果たし得る。 技術協力:安全規制、廃棄物管理、電力系統統合など、原子力導入に必要な制度構築を支援。 市場改革の提言:原子力をカーボンクレジット対象に含めるよう国際会合で働きかけ、公平性を確保。 投資パートナーシップ:SMR・先進燃料など日本の強みを生かし、透明性と気候整合性のある共同プロジェクトを推進。こうした協力はアフリカの開発に寄与するだけでなく、日本の責任ある原子力技術の国際的地位を高める。ブラジルで開催されたCOP30では、日本とタイが、タイで実現したCO2削減量について、日本がクレジットを取得する仕組みを国連に報告することで合意した。私は、アフリカ54か国との間でも、日本が提供する原子力技術を通じて、より大規模な仕組みを構築できると考えている。相互利益の実現日本のアフリカ関与は、世界的な連帯であるだけでなく、戦略的な経済機会でもある。原子力サプライチェーン全体での輸出機会高付加価値分野での雇用創出GX(グリーントランスフォーメーション)との相乗効果アジアゼロエミッション共同体(AZEC)で得られた知見の展開特に、カーボンクレジットが南半球の原子力事業の収入源となれば、世界市場は大きく拡大する。日本の規制、安全文化、技術力は世界でも突出しており、アフリカにおける運転保守・人材育成・燃料サイクル管理の地域センター形成にも貢献できる。また、国内原子力の再稼働・運転拡大により、エネルギー安全保障向上や化石燃料輸入削減などの経済メリットが日本国内でも生まれる。それが日本企業の輸出競争力をさらに高めることになる。要するに、アフリカの発展と脱炭素は、日本の国益とも一致するのだ。より公平なカーボン市場をつくるために気候変動に関する政府間パネル(IPCC)と国際エネルギー機関(IEA)は、1.5℃目標の達成には世界的な原子力拡大が不可欠であると明言している。仮に1.5℃を超過しているとしても、開発途上国が原子力にアクセスできるようにすることはさらに重要になる。しかし原子力がカーボン市場から排除されたままでは、多くの国、特にアフリカが、原子力を選択することができない。原子力を含めることは、すべての実証済み低炭素技術を公平に扱うという強いメッセージとなり、日本とアフリカの協力にも新しい道を開く。さらに、COP30で見られたように、従来の気候資金は不安定化している。ドイツは長年続けてきた資金拠出の大幅削減を示唆し、米国も気候金融で存在感を失いつつある。政治的意思や国家予算に左右される仕組みでは、途上国の長期計画は成立しない。一方、カーボン市場は排出削減そのものに基づく“持続的な収入源”を生み出す。アフリカの産業化は、ドナー頼みの資金では支えられない。原子力を市場の対象にすることで、資金の基盤を慈善から市場メカニズムへ移行できる。COP30後の今こそ行動の時だ。原子力の役割を認めることは、カーボン市場の信頼性と公平性を強化し、パリ協定が掲げた「公平とエネルギー正義」の原則に沿うものとなる。同時に、地政学的には日本に新たな機会が開けている。気候金融で存在感を弱めた欧米に代わり、日本が安定したエネルギー外交のリーダーシップを発揮できる瞬間が訪れているのだ。アフリカと日本の未来アフリカの開発ストーリーは急速に進んでいる。2050年までに人口は倍増し、都市化が進み、若い労働力は新たな産業を求めている。この成長がクリーンで包摂的なものになるよう支援することは、世界全体の責務だ。日本が原子力を、アフリカのカーボン市場や開発政策に統合する支援を行えば、気候目標だけでなく、両者の繁栄にもつながる。原子力によって、アフリカは産業化・脱炭素・エネルギー安全保障を実現し、日本は技術輸出・国際的地位向上・国内原子力産業の再活性化を達成するのだ。日本は、アフリカの持続的開発と世界のエネルギー移行の双方を前進させる力を持っている!

- 08 Dec 2025

- FEATURE

-

オクロ社マイクロ炉「オーロラ」主要設備調達へ シーメンスと設計契約

米国の先進炉と燃料リサイクルの開発企業、オクロ社は11月19日、独シーメンス・エナジー社とマイクロ炉「オーロラ」向け電力変換システムの設計契約を締結した。両社は2024年8月に優先サプライヤー契約を結んでおり、協業は実行段階へと移行した。今回の契約では、シーメンス社が蒸気タービンや発電機を中心に、関連機器の詳細設計と設備配置の策定を担う。主要機器の製造開始が可能となり、初号機建設の具体化へ前進した。オクロ社は、産業分野で実績のある既製機器を活用する設計方針が、建設コストや開発期間の圧縮につながると説明。シーメンス社も、高効率で信頼性の高い発電設備の提供を通じ、次世代炉の事業化を支援する姿勢を示した。オーロラは金属燃料を用いるナトリウム冷却高速炉で、出力は1.5万〜5万kWeの範囲で調整可能。HALEU((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))燃料により20年以上の連続運転を想定し、高い熱効率を生かした分散型電源としての利用も見込む。同社は米アイダホ国立研究所(INL)敷地内に建設する初号機を商業展開に向けた実証炉と位置づけ、開発を進めている。さらにオクロ社は11月11日、INL内で計画するオーロラ燃料製造施設(A3F)について、米エネルギー省(DOE)アイダホ事業局から原子力安全設計契約(NSDA)の承認を得たと発表。DOEの先進燃料製造ライン整備を後押しするパイロットプログラムで最初の承認例で、審査は提出からわずか2週間で承認された。A3Fでは使用済み燃料を再処理して得た金属燃料をオーロラ向けに製造する。初号機の商業運転に向け、燃料供給と発電所建設の整備が並行して進んでいる。

- 05 Dec 2025

- NEWS