キーワード:IAEA

-

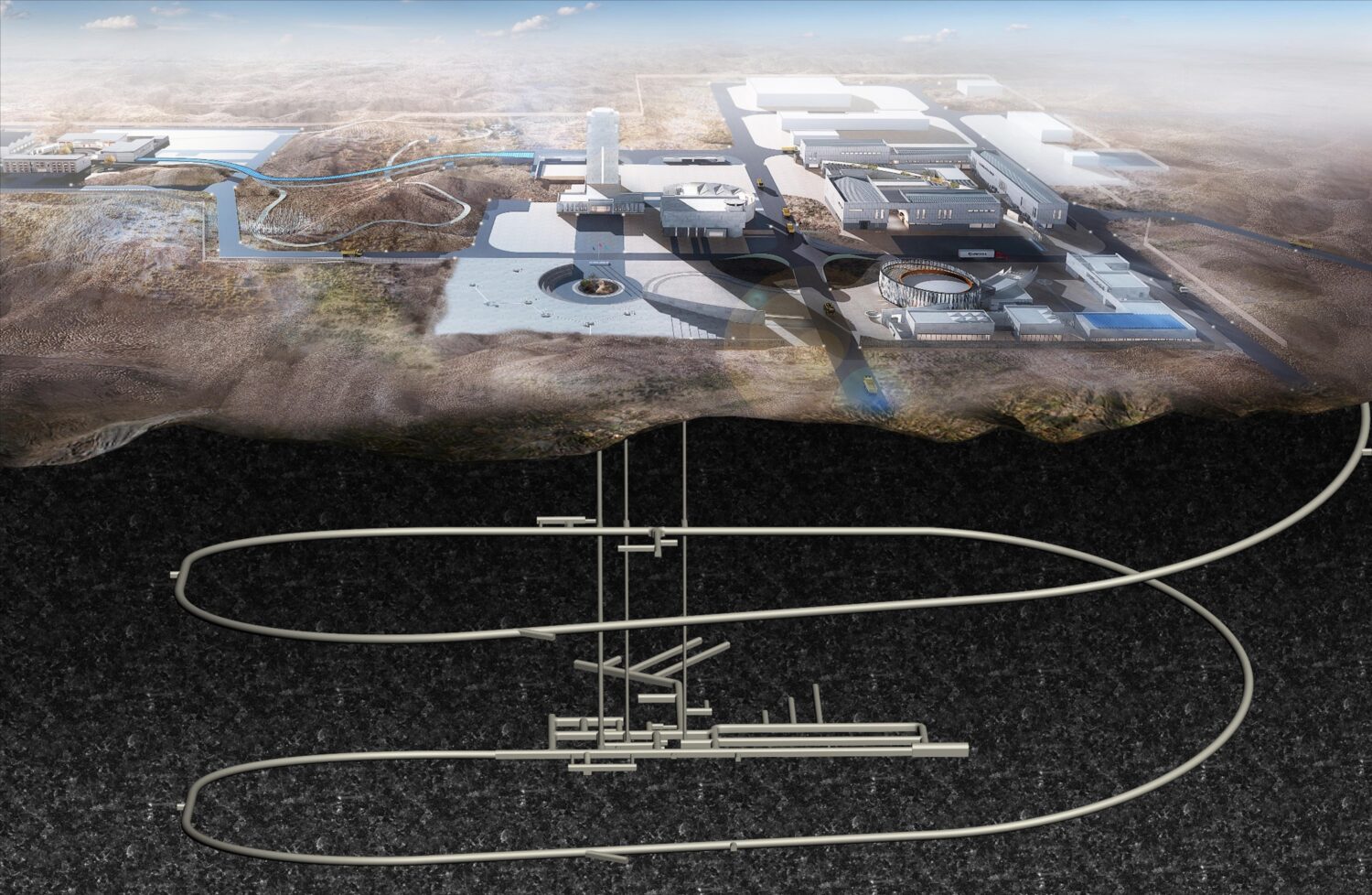

中国 北山地下研究所プロジェクトで地下の主体構造が完成

中国甘粛省の酒泉市の北山(Beishan)地区における高レベル放射性廃棄物(HLW)処分研究施設「北山地下研究所」の建設プロジェクトにおいて、12月26日、螺旋状スロープの工事が完了。「スロープ+3本のシャフト+2層の試験用トンネル」からなる地下の主体構造が完成した。北山地下研究所建設プロジェクトは2016年3月、中国の「国家経済社会開発第13次5か年長期計画」における100の主要プロジェクトの一つに指定された。HLWの処分問題解決を目的とし、包括的な機能を有する世界最大規模の研究開発のプラットフォームとして、同国北西部のゴビ砂漠地帯で計画が進められている。同建設プロジェクトは2019年5月に国家原子能機構(CAEA)による認可を経て、中国核工業集団(CNNC)傘下にある北京地質研究院が設計・建設を担当して進められている。2021年6月に起工式が開催。中国が自主開発した極硬岩掘削機「北山1号」にて2023年1月に正式に掘削を開始した。周囲の岩石損傷を最小限に抑えながら、断面直径7mのスロープ約7,000mを掘削、最大掘削距離21.6m/日、342m/月を達成した。北京地質研究院が2020年6月に作成した同建設プロジェクトの環境影響(評価)報告書によると、同施設は螺旋状のスロープと3本のシャフト(1本は人員用、2本は換気用)、地下280mと560mに設置のトンネルで試験を行う構造。受入れ可能な廃棄物容量は51万4,250㎥。2027年の建設完了を予定し、施設としての耐用年数は50年、総工費は27億2,313万元(約613億円)と見込む。なお、建設工事と科学研究試験の同時展開が北山地下研究所の特徴であり、CAEAの支援の下、建設中に9つの科学的研究プロジェクトが同時に実施され、サイト特性の精緻な評価、ならびに深部岩盤掘削および現地試験にむけた主要な技術の研究開発が実施されている。CAEAは、HLWを長期的に管理する科学研究モデルの開発に取り組んでいるが、地下研究所の研究開発等に基づいてHLWを地層処分する革新的なシステムの確立を目指し、国内外の研究者と交流を進めている。こうした中、国際原子力機関(IAEA)は2021年10月、北京地質研究院を「IAEA高レベル放射性廃棄物地質処理協力センター」に指定。中国はIAEAとの交流・協力を継続し、HLW地質処分場の選定・評価、地下試験室の設計・建設、緩衝材の研究開発を行い、科学研究の骨幹や専門家を育成していく方針である。中国は、北山施設での研究・試験(~2040年)を経て、地層処分施設の建設を2041~2050年に計画している。

- 09 Jan 2026

- NEWS

-

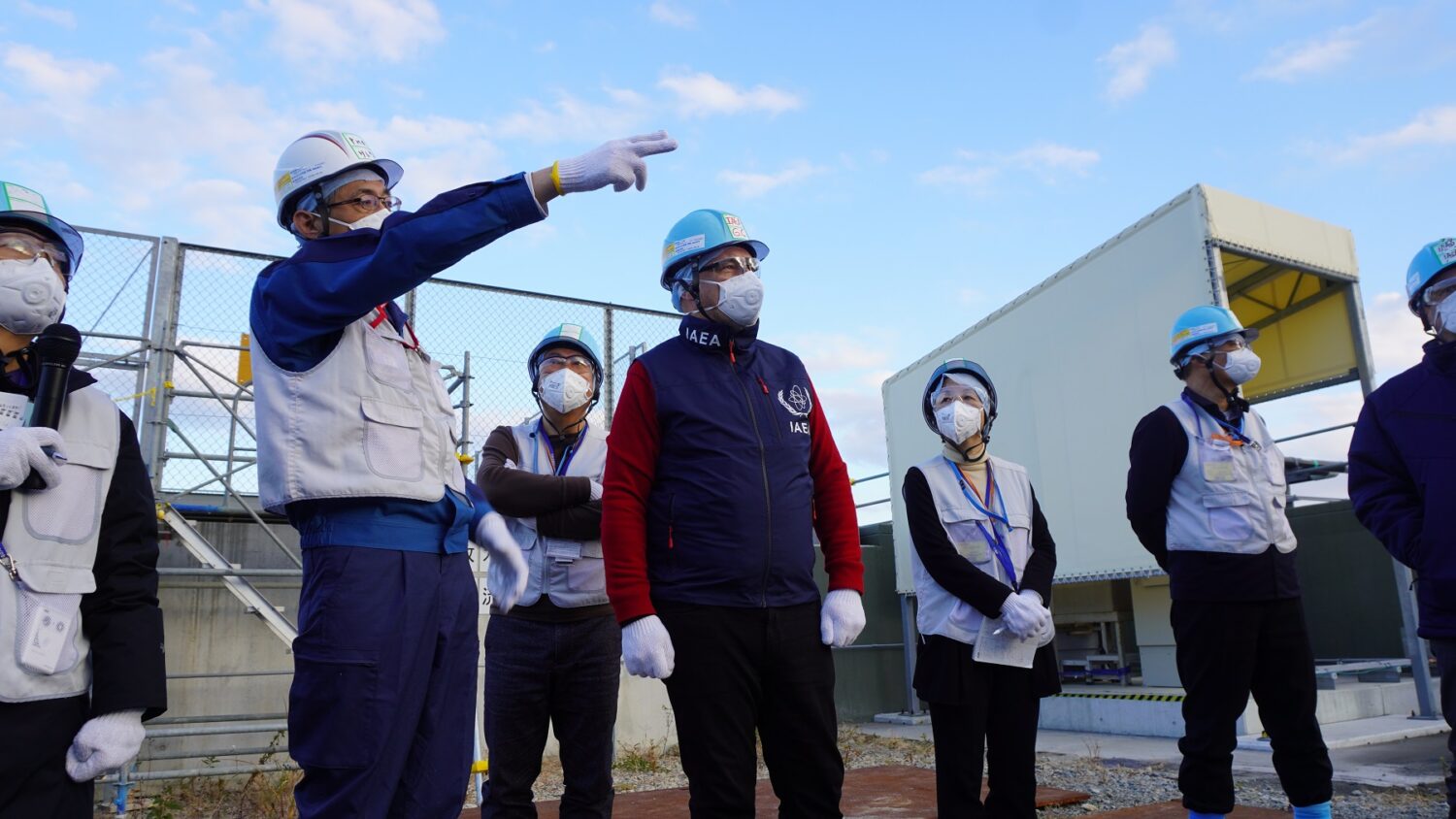

IAEA 海洋放出開始後5回目の安全に関する報告書を公表

国際原子力機関(IAEA)によるALPS処理水海洋放出の安全性を検証するレビューミッションが、12月15日から19日にかけて実施された。今回のレビューミッションは、海洋放出開始後5回目。IAEAのグスタヴォ・カルーソ原子力安全・核セキュリティ局調整官ら6名のスタッフと、専門家9名(アルゼンチン、英国、カナダ、韓国、中国、フランス、米国、ベトナム、ロシア:以下IAEAタスクフォース)が来日。IAEAによると、これまで公表してきた過去4回の報告書と同様に、一連の対応は国際的な安全基準に沿っており、問題は見つからなかったと結論付けた。なお、同レビューミッションは、2021年7月に日本政府とIAEAの間で署名された「ALPS処理水の取扱いに関する安全面のレビュー付託事項(TOR)」に基づき行われている。12月17日にはIAEAタスクフォースが福島第一原子力発電所訪問し、東京電力から最新の状況について説明を受けた。現地では、ALPS処理水移送建屋や放水立坑をはじめとする海洋放出関連設備のほか、2025年度中に解体開始が予定されるJ8エリアのタンクや、すでに解体が完了しているJ9エリアの確認が行われた。さらに、IAEAタスクフォースは、ALPS処理水の測定や分析を担う化学分析棟およびIAEA福島ALPSラボラトリーを訪れ、分析体制や運用状況を確認したという。12月18日および19日には、経済産業省と東京電力がIAEAタスクフォースに対し、ここ1年のALPS処理水の放出実績や、海洋放出開始以降に実施してきた海域モニタリングの結果を説明。また、あわせて、IAEAの国際安全基準に基づく放出開始後の取組み状況に関する報告がなされ、これらを踏まえた議論が行われた。日本政府(経済産業省)はHPにて、IAEAによるレビューを通じて国際安全基準に沿った取組みを継続し、ALPS処理水の海洋放出の安全確保に万全を期す考えを示した。また、IAEAと連携しつつ、国際社会に対する透明性の高い情報発信を続け、国内外の理解促進に努めるとしている。

- 22 Dec 2025

- NEWS

-

アフリカのエネルギーとカーボンクレジットの最前線

アフリカにおけるクリーンエネルギー移行は、欧州や日本とは大きく異なる様相を呈している。アフリカ大陸では、多くの地域で日常的な停電が発生している一方で、世界の脱炭素化を支えるコバルト、マンガン、ニッケル、ウランを輸出し続けている。アフリカは世界のクリーンエネルギー移行を支える素材を供給しながら、自らの産業を支えるエネルギーシステムを持たないのだ。これは誰が見てもフェアとは言えない。ブラジルで開催されたCOP30での議論と結果は、この不均衡をこれまで以上にはっきり示した。資金拠出の約束は繰り返し破られ、先進国からの慈善や連帯だけでは目標達成には到底足りないことは明らかだ。この問題をさらに悪化させているのは、ギャップを埋める重要な仕組みであるはずのカーボン市場が、依然として原子力を排除している点である。アフリカの気候目標アフリカ諸国の30か国以上が、パリ協定の下で強化された国別削減目標(NDC=Nationally Determined Contributions)を提出している。多くの国が今世紀半ばまでの排出量ネットゼロを掲げている。しかしその達成には、大規模でクリーンかつ信頼性の高い電源への膨大な投資が必要だ。その資金を呼び込むため、多くの政府がカーボン市場の活用を模索している。投資家は低炭素プロジェクトに資金を提供し、確認された排出削減量に応じたクレジットを取得する仕組みである。ケニア、ガーナ、ナイジェリアはカーボン取引のための規制枠組みを整備し、ルワンダや南アフリカでは地域的なカーボン市場ハブが形成されつつある。しかしここに重大な問題がある。最も効果的な脱炭素手段の一つである原子力が、主要なカーボンクレジット基準から除外されているという点だ。エネルギー安全保障と気候対策を同時に目指すアフリカにとって、この排除は選択肢を狭めている。カーボンクレジットの“盲点”Verra((正式名称 VCS:Verified Carbon Standard=世界最大のカーボンクレジット認証機関))やGold Standard((2003年にWWF(世界自然保護基金)が設立した非営利型スタンダード))などの現行の基準では、原子力発電はカーボンクレジット獲得の対象外だ。この判断は、原子力が安全性や政治的観点から議論されていた数十年前のものだが、今や気候金融の世界に大きな打撃を与えている。世界原子力協会によると、原子力発電は2024年に21億トンのCO₂排出を回避した。これは世界の航空産業のカーボンフットプリントのほぼ2倍に相当する。しかしカーボン市場では、その貢献は「ゼロ」とみなされている。この政策ギャップの影響を最も強く受けるのがアフリカである。エジプト、ケニア、エチオピア、ガーナ、ルワンダなどは電力系統の安定化や産業化の基盤として原子力導入を進めている。しかし、カーボンクレジット収入を活用できなければ、これらのプロジェクトの資金調達は極めて困難になる。実際アフリカ諸国では、天候依存で不安定な再エネであればクレジットを得られるが、24時間稼働し産業基盤を支えるクリーン電源にはクレジットが与えられない、という逆転現象が起きている。太陽光や風力、そしてバッテリーを組み合わせる方式は状況によっては理想的だが、産業活動に必要な電力量は膨大だ。例えば、アルミ1トンの製錬には約1.6万kWhの電力が必要であり、年100万トンの生産を行う大規模製錬所であれば、出力180万kWの発電所が必要である。これは日本の伊方原子力発電所の原子炉3基分((訳注:原文ママ。実際の伊方1-2号機は閉鎖されている))に匹敵する。エネルギー、鉱物、そして公平性アフリカは世界の重要鉱物埋蔵量の約3分の1を有する。これら資源の採掘・精製には大量の安定電力が必要だが、ザンビア、コンゴ民主共和国、ナミビアなどでは、慢性的な電力不足により輸出が頻繁に止まっている。クリーンなベースロードである原子力がなければ、事業者はディーゼルや石炭に依存することになり、これらの鉱物が本来支えるべきグリーン移行の意味を損なってしまう。結果として、アフリカは「グリーンサプライチェーン」を支えながら、自国では高炭素な産業構造を背負うという矛盾が生じる。原子力とその資金調達へのアクセスが拡大すれば、アフリカは①鉱業・製造業の脱炭素化、②鉱物の現地精製、③付加価値産業の創出、④“資源国”から“製造国”への転換--といった、次の段階へ進むことができる。こうした挑戦には、安全で効率的な原子力導入の経験を持つパートナーが不可欠であり、その筆頭が日本である。PBMR復活とアフリカの新しい潮流南アフリカは2026年第1四半期までに、ペブルベッド・モジュール型高温ガス炉(PBMR)((3重被覆層・燃料粒子(TRISO)燃料を使用し、ヘリウムを冷却材とする小規模高温ガス炉。電気出力は16.5万kW、熱出力は40万kW。))計画を復活させる決定を下した。かつて先駆的技術とされたこの小型炉プログラムの復活は、アフリカ大陸全体での小型・先進炉への関心拡大を象徴している。COP30でもアフリカ諸国の熱気は凄く、エチオピア・パビリオンでは、国連アフリカ経済委員会(UNECA)のジェームズ・ムロンベジ博士が、アフリカの産業政策における原子力の重要性を強調していた。日本が果たせる役割日本は、エネルギーの信頼性・安全性・技術革新の重要性を深く理解しており、これは現在のアフリカの文脈と強く響き合う。国際協力機構(JICA)や国際原子力機関(IAEA)での対アフリカ協力に加え、日本は3年に1度、アフリカ開発会議(TICAD)を主催し、今年8月の会合では過去最多のアフリカ首脳が参加した。アフリカが独自のカーボン市場やグリーン産業政策を構築している今、日本は以下の3つの形で主要な役割を果たし得る。 技術協力:安全規制、廃棄物管理、電力系統統合など、原子力導入に必要な制度構築を支援。 市場改革の提言:原子力をカーボンクレジット対象に含めるよう国際会合で働きかけ、公平性を確保。 投資パートナーシップ:SMR・先進燃料など日本の強みを生かし、透明性と気候整合性のある共同プロジェクトを推進。こうした協力はアフリカの開発に寄与するだけでなく、日本の責任ある原子力技術の国際的地位を高める。ブラジルで開催されたCOP30では、日本とタイが、タイで実現したCO2削減量について、日本がクレジットを取得する仕組みを国連に報告することで合意した。私は、アフリカ54か国との間でも、日本が提供する原子力技術を通じて、より大規模な仕組みを構築できると考えている。相互利益の実現日本のアフリカ関与は、世界的な連帯であるだけでなく、戦略的な経済機会でもある。原子力サプライチェーン全体での輸出機会高付加価値分野での雇用創出GX(グリーントランスフォーメーション)との相乗効果アジアゼロエミッション共同体(AZEC)で得られた知見の展開特に、カーボンクレジットが南半球の原子力事業の収入源となれば、世界市場は大きく拡大する。日本の規制、安全文化、技術力は世界でも突出しており、アフリカにおける運転保守・人材育成・燃料サイクル管理の地域センター形成にも貢献できる。また、国内原子力の再稼働・運転拡大により、エネルギー安全保障向上や化石燃料輸入削減などの経済メリットが日本国内でも生まれる。それが日本企業の輸出競争力をさらに高めることになる。要するに、アフリカの発展と脱炭素は、日本の国益とも一致するのだ。より公平なカーボン市場をつくるために気候変動に関する政府間パネル(IPCC)と国際エネルギー機関(IEA)は、1.5℃目標の達成には世界的な原子力拡大が不可欠であると明言している。仮に1.5℃を超過しているとしても、開発途上国が原子力にアクセスできるようにすることはさらに重要になる。しかし原子力がカーボン市場から排除されたままでは、多くの国、特にアフリカが、原子力を選択することができない。原子力を含めることは、すべての実証済み低炭素技術を公平に扱うという強いメッセージとなり、日本とアフリカの協力にも新しい道を開く。さらに、COP30で見られたように、従来の気候資金は不安定化している。ドイツは長年続けてきた資金拠出の大幅削減を示唆し、米国も気候金融で存在感を失いつつある。政治的意思や国家予算に左右される仕組みでは、途上国の長期計画は成立しない。一方、カーボン市場は排出削減そのものに基づく“持続的な収入源”を生み出す。アフリカの産業化は、ドナー頼みの資金では支えられない。原子力を市場の対象にすることで、資金の基盤を慈善から市場メカニズムへ移行できる。COP30後の今こそ行動の時だ。原子力の役割を認めることは、カーボン市場の信頼性と公平性を強化し、パリ協定が掲げた「公平とエネルギー正義」の原則に沿うものとなる。同時に、地政学的には日本に新たな機会が開けている。気候金融で存在感を弱めた欧米に代わり、日本が安定したエネルギー外交のリーダーシップを発揮できる瞬間が訪れているのだ。アフリカと日本の未来アフリカの開発ストーリーは急速に進んでいる。2050年までに人口は倍増し、都市化が進み、若い労働力は新たな産業を求めている。この成長がクリーンで包摂的なものになるよう支援することは、世界全体の責務だ。日本が原子力を、アフリカのカーボン市場や開発政策に統合する支援を行えば、気候目標だけでなく、両者の繁栄にもつながる。原子力によって、アフリカは産業化・脱炭素・エネルギー安全保障を実現し、日本は技術輸出・国際的地位向上・国内原子力産業の再活性化を達成するのだ。日本は、アフリカの持続的開発と世界のエネルギー移行の双方を前進させる力を持っている!

- 08 Dec 2025

- FEATURE

-

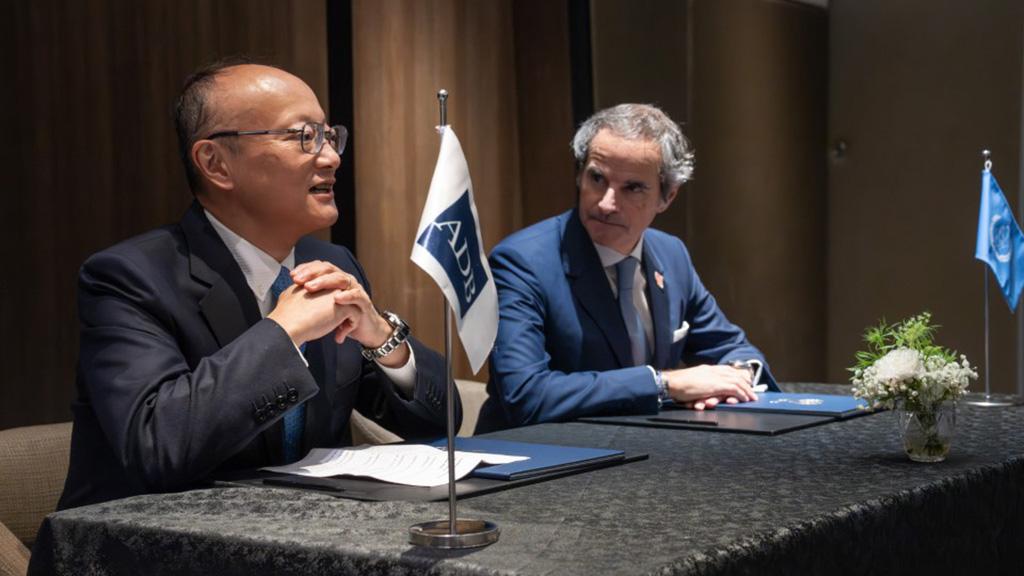

アジア開発銀行がIAEAと協力 原子力発電への投資支援を本格化

アジア開発銀行(ADB)は11月24日、アジア地域で急増する電力需要に対応するため、エネルギー政策を改定し、原子力発電への支援(初の投資を含む)を可能とする新方針を発表した。原子力を「信頼性の高い基幹電源」と位置づけ、加盟国のエネルギーアクセス拡大とエネルギー安全保障の強化を後押しする。翌25日には、国際原子力機関(IAEA)とアジア・太平洋地域での原子力の平和的、安全かつ持続可能な利用促進に向けた協力覚書(MOU)を締結した。地域開発銀行がIAEAとMOUを交わすのは初めて。ADBの神田眞人総裁は、「ADBの改定されたエネルギー政策では、原子力発電をベースロード発電用の化石燃料に代わるものとして認めている。今回のMOU締結により、原子力発電を選択する開発途上の加盟国が、強固な保障措置、強力なガバナンス、および持続可能性に対する明確なコミットメントをもって原子力発電を選択することが保証される」とその意義を強調。原子力への支援は厳格な評価、安全・保安、環境・社会面での最高基準の遵守を前提としながら、急増する地域のエネルギー需要に対応するため、各国の取り組みを支援する考えを示した。両機関は今後、小型モジュール炉(SMR)の導入可能性を含めた原子力発電を模索する国々を支援し、原子力のライフサイクル全体にわたる知識基盤と技術能力の構築に向けて協力する。IAEAはまた、安全、セキュリティ、保障措置およびステークホルダーの関与に係る指針の提供などの支援を行う。さらに、ADBとIAEAとの協力は、エネルギー分野のみならず、海洋環境の保全や、深刻化する地域のマイクロプラスチック問題への対処などにも共同で取組むとしている。IAEAのR. グロッシー事務局長は、「ADBの融資能力とIAEAの技術的リーダーシップは強力な組み合わせだ」と述べ、地域全体の国々の増大するエネルギー需要に対応する協力分野を特定するために迅速に行動する意欲を示した。ADBは1966年設立の国際開発金融機関で、69の加盟国・地域(うち50はアジア太平洋地域)が参加。インフラ整備、電力・交通などの基盤開発、環境対策への融資を通じ、アジア太平洋地域の経済発展を支援している。

- 28 Nov 2025

- NEWS

-

規制委 住民避難基準の見直しに向け活発な議論

原子力規制委員会は11月19日、第14回「緊急時活動レベル(EAL)の見直し等への対応に係る会合」を開催した。EALは、原子力災害時に、原子力事業者が原子力施設の状況に応じて緊急事態レベルを判断するための基準で、2011年の福島事故を受け、国際基準を踏まえて2013年に導入された。その後、段階的な見直しを経て現在の体系に至っている。具体的には、放射線の線量変化・設備機能の喪失・格納容器の状態に応じて、「警戒事態」、「施設敷地緊急事態」、「全面緊急事態」の3区分に分類される。緊急時にはこのレベルに応じて、周辺住民の被ばく低減のための避難、屋内退避、ヨウ素剤の服用等の防護措置が実施される。今回の会合では、日本と米国およびIAEAにおけるEALの考え方を比較検証した結果が示された。その中で、日本の基準では設備機能が喪失した段階で全面緊急事態へ移行するケースが多く、実際のプラントの状態と緊急事態区分の深刻度が一致しない可能性が指摘された。結果として、避難の早期化や、緊急度の低い避難指示の発出を招くおそれがあると懸念された。いわゆる、日本のEALは設備の機能喪失に起因する発出条件が多く、今後はプラントの状態そのものに応じた実際のリスクの大きさに基づき判断する手法(放射性物質放出のリスク状態に応じる必要性)に切り替えるべきだとの意見が挙がった。EALの見直しの必要性は以前から議論され、必要な知見の蓄積が規制委の重要な研究課題となってきた。次回会合(12月中旬予定)では、屋内退避解除の判断基準を取り上げ、議論を深める予定だ。

- 20 Nov 2025

- NEWS

-

米国 韓国のウラン濃縮と使用済み燃料の再処理を支持

韓国の李在明大統領は11月14日、米国のD. トランプ大統領との10月29日の会談の成果文書となる合同説明資料(Joint Fact Sheet)を発表。米政府が韓国のウラン濃縮および使用済み燃料再処理の実施を支持し、さらに原子力潜水艦の建造の推進を承認したことを明らかにした。先月、慶州で開催されたAPEC(アジア太平洋経済協力)首脳会議への出席を機に、両大統領は関税および安全保障関連の協議を実施。韓国側は、ロシア産原子燃料への大幅な依存や使用済み燃料のサイト内貯蔵の限界という喫緊の課題について、平和利用目的のためのウラン濃縮と使用済み燃料の再処理の実施が緊要であると主張。米国側は、原子力などの主要戦略産業における協力の機会を増やすために、高度な能力を強化する必要があるとの見解を表明した。また、北朝鮮の原子力潜水艦建造などの状況変化に対応して、原子力潜水艦の導入を必要とする韓国側の主張に対し、米国側は、両国の同盟に対する韓国の積極的な役割を高く評価し、引き続き協議を行う姿勢を示していた。今回公表された説明資料によると、米国側は、両国間の原子力協力協定(123協定)に準じて、米国の法的要件を遵守する範囲内で韓国の民生用のウラン濃縮および使用済み燃料の再処理の実施に関する手続きを支持し、大枠で合意した。現行の協定では、核拡散に対する米国の懸念から、韓国が米国の事前同意なしに20%未満の低濃縮も実施できず、再処理は原則的に禁止されている。韓国では現在、26基が運転中で、使用済み燃料貯蔵設備は飽和状態となっており、再処理なしに燃料の自給率を高めることができない。ウラン濃縮と再処理の実施は韓国にとって、長年にわたる悲願であった。今回の大枠合意を受け、米国が現在の123協定の枠組み内でウラン濃縮と使用済み燃料の再処理を許可するのか、それとも協定を改正するのか、今後、両国間で広範囲にわたり具体的に協議が行われる見通しである。また、仮に濃縮や再処理が認められたとしてもIAEAの査察の受入れなどの制度・設備の整備、国内の住民合意形成や国際社会からの信頼の醸成などの課題が山積しており、多くの時間がかかると予想される。さらに米国側は今回、韓国による攻撃型原子力潜水艦の建造を承認し、燃料調達を含む造船プロジェクトの要件について、韓国と緊密に協力していく方針を示した。

- 18 Nov 2025

- NEWS

-

増井理事長会見 IAEA総会や原子力産業セミナー2027など紹介

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は9月26日、定例の記者会見を行い、「第69回IAEA総会」と「第3回新しい原子力へのロードマップ会議」への参加報告や原子力産業セミナー2027東京会場の速報、また、記者からの質疑に応じた。 増井理事長はまず、第69回IAEA総会に参加し、IAEAの幹部ら(ラファエル・グロッシー事務局長、ミカエル・チュダコフ事務局次長)と面会したことや、日本ブースの展示を政府や民間関係機関と共同で取りまとめたことについての所感を述べた。 グロッシー事務局長との面会においては、ALPS処理水放出や福島第一原子力発電所の国際社会への理解促進におけるIAEAの貢献に感謝の意を示し、引き続きIAEAと同協会の関係を深め、さらなる協力可能性等について意見を交わしたことを報告した。また、日本ブースの展示においては、次世代革新炉を中心とした原子力技術開発の展望や福島第一原子力発電所の状況などを紹介し、来訪者が計780名と昨年を100名以上も上回る盛況ぶりであったと伝えた。その他、オープニングセレモニーには日本政府代表である城内実科学技術政策担当大臣から挨拶を頂戴したことや、復興庁の協力により福島県浜通りの銘酒が来訪者に振舞われ、福島の復興をアピールする良い機会となるなど、ブース全体の充実ぶりを伝えた。 次に、OECD原子力機関(NEA)と韓国政府が主催した「第3回新しい原子力のロードマップ会議」に参加し、他国の原子力関係機関とともに共同声明を発表したこと、そして、毎年秋に同協会が実施している「原子力産業セミナー2027」の東京会場での速報を報告した。 原子力産業セミナー2027の東京会場では、来場者数と出展企業数が昨年より増加し、参加者アンケートにおいても全体的にポジティブな回答が多かったと述べた。この後、開催される大阪(9/27に開催済み)と福岡(10/18開催予定)会場においても、同じような盛り上がりが見られることに期待を寄せた。 その後、記者から、「原子力産業セミナーに来場した学生の関心等傾向は年々変わってきているのか」と問われ、増井理事長は、「同セミナーの現場に立ち会ったのは昨年が初めてだが、採用する企業側の熱意があふれていると感じた。学生らは、仕事の面白さや手ごたえ等キャリアアップに関する点を重視していると同時に、転勤の有無や住宅補助等の実利的な面にも着目しているという印象を受けた」と述べた。 また、記者から「原子力工学以外を専攻する学生への訴求や、今後、原子力人材の育成や確保に向けて、どういった手立てが考えられるか」と問われ、増井理事長は、「原子力発電所の運営には、土木、機械、電気、化学やその他事務系等、総合的な人材が必要であるため、原子力産業セミナーの意義について、今後さらに説明を重ね、幅広い学生に原子力産業の入口としての理解を促していく。また、当協会が実施している人材育成活動をさらに強化し、原子力産業界が人材を引き付けて長く留まってもらうための方策を考えていきたい」と課題と抱負を述べた。

- 30 Sep 2025

- NEWS

-

IAEAの規制と設計のアプローチの調和が初めて具体化

国際原子力機関(IAEA)の総会初日の9月15日に開催された、ベルギー主催のサイドイベントで、IAEAによる原子力調和・標準化イニシアチブ(NHSI)を活用した、小型モジュール炉(SMR)の国際的な共同事前認可プロセスが始動した。調印式には、IAEAのR. グロッシー事務局長も出席した。IAEAは2022年7月、SMRを始めとする先進炉の世界展開に備え、NHSIを立ち上げた。設計が標準化されることで、迅速かつ効率的に複数の国において認可され、かつ安全に導入されるために、各国間の規制と設計のアプローチを調和させる方法を追究している。今回、NHSIの対象となったのは、第4世代の鉛冷却型小型高速炉「EAGLES-300」。国際的な事前認可パイロットプロジェクトにおいて、ベルギー、ルーマニア、イタリアの各原子力規制当局が規制アプローチの調和で連携し、IAEAはこの取組みをNHSIのパイロットプロジェクトとして支援していく方針だ。イタリアのアンサルド・ヌクレアーレ(Ansaldo Nucleare)社、同経済開発省傘下の新技術・エネルギー・持続可能経済開発局(ENEA)、ベルギー原子力研究センター(SCK-CEN)、およびルーマニアの国営原子力技術会社(RATEN)の4者は今年6月、第4世代の鉛冷却式の小型モジュール炉(SMR)の設計と商業化に取組むため、「イーグルス・コンソーシアム(Eagles Consortium)」を設立。同コンソーシアムは、欧州の産業界のリーダーと原子力研究機関とのユニークなコラボレーションにより、ベルギー、イタリア、ルーマニアの産業のノウハウと液体金属に関する研究の専門知識を組合せ、LEANDREAとALFREDという2つの主要試験施設により、第4世代の鉛冷却高速炉「EAGLES-300」(30万kWe)の実証炉を2035年までにベルギーで建設し、2039年には商業化と広範な展開を目指している。同コンソーシアムは、これまで先進的SMRの開発段階で各国の規制当局がコンソーシアムの設立からわずか3か月後という早い段階から連携したことはなく、安全要件等で最初から合意することは、規制の調和と商業化の道のりにおいて重要なステップになると強調している。SMRは国際的な展開と量産を前提に設計されているが、各国が独自の規制や手続きを維持すれば、開発者はその都度、長期にわたる認可プロセスに直面し、展開が遅れるため、SMRのスケールメリットが損なわれる。規制の調和は、より迅速で効率的かつ安全な商業化を可能にするとの考えだ。事前認可は承認を得ることが目的ではなく、原子力規制当局と開発者が正式な許可申請前の早い段階で対話を行い、安全要件、技術的課題、規制枠組みについて相互理解を築くことが狙い。同コンソーシアムは、鉛冷却型SMRのような先進技術においては、事前認可により初期段階でボトルネックを特定するのに役立つと指摘する。一般的に、まずは安全原則といった大枠から始まり、徐々に詳細な技術議論へと進み、次の正式な認可手続きでは、各国の規制当局が炉設計について、安全性、セキュリティ、放射線防護、環境影響に関する法的・技術的要件を満たしているかを審査するという。先進炉やSMRの安全かつ確実な導入促進を目的とした同イニシアチブにおいて最初の具体的な一歩であるとし、IAEAのグロッシー事務局長は、「欧州の原子力イノベーションにとって飛躍的な前進であり、地域協力の強力な事例だ」と語った。

- 26 Sep 2025

- NEWS

-

IAEAが2050年の原子力予測発表 ―― 5年連続で予測を上方修正

国際原子力機関(IAEA)は9月15日、世界の原子力発電の中長期的な傾向を分析した最新報告書「2050年までの世界のエネルギー・電力・原子力発電予測」(第45版)を公表し、5年連続で原子力発電の見通しを上方修正した。IAEAのR. グロッシー事務局長は「年次予測が着実に増加していることは、原子力が不可欠であるという世界的な合意が高まりつつあることの証左」としたうえで、「原子力はすべての人々にとって、クリーンで信頼性が高く、持続可能なエネルギーを実現するために不可欠」と強調している。新たな見通しによると、高予測ケースでは、世界の原子力発電設備容量は2024年末時点の3億7,700万kWeから2050年までに9億9,200万kWeと2.6倍に増加する見通し。一方、低予測ケースでも約50%増の5億6,100万kWeに達すると予想されている。IAEAは、2011年の福島第一原子力発電所事故以降初めて2021年に年次予測を上方修正、それ以降、高予測ケースにおける原子力発電設備容量の見通しは、2021年の7億9,200万kWeから25%増加している。また近年、注目を集める小型モジュール炉(SMR)については、2050年までに高予測ケースでは今後追加される設備容量(6億7,600万kWe)のうちの24%、低予測ケースでは今後追加される設備容量(3億2,000万kWe)のうちの5%を占めると見込まれている。IAEAによると、近年では多国間開発銀行などの金融機関や大手テクノロジー企業の間で、SMRを含む原子力支援への関心が高まっている。これらの多くは、2023年12月のCOP28で発表された「原子力3倍化宣言」を支持しており、さらに世界銀行を含む多国間開発銀行との原子力政策に関する関与が、前向きな変化をもたらしているとIAEAは分析している。IAEAはまた、現在運転中の原子力発電所の約3分の2が30年以上、約40%が40年以上運転している現状をふまえ、今後多くの新規建設が必要になると分析。また新規建設に加え、既存炉の運転期間延長が重要になるとも強調している。IAEAによると、既存炉の運転期間延長は、低排出電力のうち最も費用対効果の高い方法であり、大規模な原子力発電プラントを有する複数の国や地域で、運転期間延長を支援するための取組みが進行中である。さらに、長期運転に向けた経年化管理プログラムの実施例も増えているほか、自由化された電力市場での既存炉の競争力を支援する、新たな政策措置も導入されつつあるとした。

- 26 Sep 2025

- NEWS

-

INSO2025 日本チームが解団式

第2回国際原子力科学オリンピック(INSO)が7月末から8月にかけてマレーシアで開催され、日本代表として初出場した高校生4名が金1、銀2、銅1を獲得した。さらに実験最高得点賞と最優秀女性選手賞の特別賞も受賞する快挙となった。9月20日に東京大学で開かれた報告会と解団式では、支援委員会代表の飯本武志教授(東京大学)や育成チームの佐藤大樹氏(日本原子力研究開発機構)らが経緯を報告。選手たち自身も国際舞台で得た成長を語った。報告会で挨拶した飯本教授は、INSOの背景を解説。IAEAが中心となり、アジア太平洋地域を含む各国の要望を受けて設立された経緯を紹介し、「次世代のNST(原子力科学=Nuclear Science and Technology)人材を育成する国際的な試み」と位置づけた。INSOは数学・物理オリンピックの流れを汲み、原子力科学を題材に理論(5時間)と実験(3.5時間)の試験を行う。2024年の第1回大会はフィリピンで開催された。日本はフィリピン大会を視察した関係者の強い要望を受け、今年初めてナショナルチームを結成し、大会に参加した。今回の日本代表派遣は、多くの企業・団体・個人からの支援によって実現した。飯本教授は「完全ボランティアで運営している支援委員会の活動は、多くの方々に支えていただいている」と感謝を表明。「6人のメンバー(リーダー2名+選手4名)を海外へ派遣するだけでもそれなりにかかる」との内情を明かし、感謝の念を述べた。支援企業には匿名希望も含まれているが、原子力関連企業を中心に幅広い業界からの協力があった。また、個人支援者も多数に上り、原子力分野の専門家をはじめ、次世代人材育成に関心を持つ多くの方々から寄付金が集まったという。角山雄一・京都大学准教授とともに選手団リーダーを務めた佐藤氏は、2024年12月の教材提供/勉強会に始まる、国内での準備活動について報告した。2025年4月に筆記・英語面接による選抜試験を実施し、18名から4名の代表選手を選出。選抜試験では、カリウム40を題材とした計算・知識問題と英語面接を実施した。筆記試験は文章理解と計算問題、知識を問う問題で構成され、英語面接では「おすすめの日本食は何ですか」「放射能って何ですか」といった質問に、20秒で考えて45秒で回答することが求められ、頭の回転が問われたという。その後、選ばれた4名の代表選手たちに、DiscordやZoomを活用した遠隔指導を実施。大会直前には茨城県東海村にある日本原子力研究開発機構の施設で、測定技術合宿を実施、そのまま東京へ移動して壮行会を実施し、羽田からマレーシアへ向けて出国といった極めてタイトなスケジュールだったことが紹介された。マレーシア大会での成果大会には14か国から56名が参加。既報だが、日本は以下の成績を収めた。金メダル:田中 優之介 選手(私立東海高等学校3年)銀メダル:田部 主真 選手(国立筑波大学附属駒場高等学校3年) 堀 航士朗 選手(私立武蔵高等学校3年)銅メダル:佐々木 柚榎 選手(大阪府立北野高等学校2年)さらに田部選手が実験最高得点賞、佐々木選手が最優秀女性選手賞を受賞した。なお試験では、核分裂、環境放射線、資源利用から、ビタミンCの放射線安定性や紛失線源の探索といった高度な課題が出題された。佐藤リーダーは舞台裏で行われる採点会議での事例として、途中式が省略された日本選手の答案が0点とされたことを紹介。粘り強く食い下がった結果、「『この場で途中式が補完できるなら減点しない』ということになったので、私が必死に解きました!」と語り、判定を覆したエピソードを明かした。一方選手たちは、国際舞台での経験を通じて大きな成長を実感していた。金メダルを獲得した田中選手は「原子力は未知だったが学べば学ぶほど面白く、将来は原子力分野に進みたいと考えている。研修での施設見学も貴重だった」と語り、銀メダルの堀選手はビデオメッセージで「世界中の参加者と交流できたのが大きな財産。試験だけでなく文化の違いを体験できた」と振り返った。同じく銀メダルと実験最高得点賞を獲得した田部選手は「シンガポールやシリアの学生との議論で、多様な才能に触れた。受験期にこうした経験ができ感謝」と述べ、銅メダルと最優秀女性選手賞を獲得した佐々木選手はZOOM画面を通して「女子は少数だったが、最優秀女性選手賞を通じて後輩に勇気を与えたい。世界中に同世代の仲間がいることを実感した」と語った。報告会には、原子力業界の支援者たちが駆けつけ、学生たちの快挙を心から祝福した。日本原子力研究開発機構理事の上田光幸氏は、現在の原子力業界の動向に触れながら激励の言葉を述べた。「世界的に原子力が再評価される中で、高校生の活躍は心強い」と語り、Microsoft、Amazon、Googleといった巨大IT企業が原子力発電所に投資を開始するなど、まさに生き馬の目を抜くような時代になっていると指摘。「みなさんのような優秀な人材がこの分野で活躍してくれることを心から期待している」と結んだ。日本アイソトープ協会専務理事の上蓑義朋氏は、受験期という重要な時期に高度な問題に挑戦した学生たちの姿勢を高く評価した。「基礎的なことしか知らない高校生のみなさんが、自分で種を見つけていかないといけないような高度な問題を解かれたのは驚きだ」と称賛。問題の難易度と学生たちの成果の大きさを強調した。日本原子力文化財団専務理事の矢野伸一郎氏は、業界全体の期待を込めて語った。「原子力の世界は後継者不足、次への継承が非常に難しくなってきている」と現状を憂慮しながらも、「みなさんの活躍を素晴らしいニュースとして関心を持っていただいた」と、学生たちの成果が業界に与えた影響の大きさを強調した。電気事業連合会広報部部長の風間章光氏は、国際大会という貴重な経験の価値を語った。「国際交流を通じて得た経験は人生の大きな財産となる」と述べ、緊張や不安を乗り越えて勇気を振り絞った経験そのものが、将来の大きな糧になると激励した。文部科学省原子力課長の有林浩二氏はメッセージを寄せ、「今回のみなさんの取り組みは、確実に次の年、次の高校生たちに引き継がれたのだと確信しました。原子力分野の人材育成に新たな道筋を与えてくれました」と代読され、今回の成果が後輩たちへの大きな励みとなったことが強調された。式典の最後には、来年度の第3回INSOに向けた準備が進められていることが発表された。2026年1月に一次選考、4月に二次選考を実施予定。飯本代表は「手作りの形で、みんなで盛り上げて、みんなで作り上げているような雰囲気の国際原子力科学オリンピック、さらには日本チームに育ったらいいなと思っている」と語り、継続的な支援を呼びかけた。なお支援委員会の宮村浩子氏(JAEA)から、「来年度は原子力人材育成ネットワークが事務局を引き継ぎ、全力でサポートしていく」と明かされ、INSOが産官学連携による人材育成活動の一環として認知されたことが明らかになった。

- 24 Sep 2025

- NEWS

-

IAEA ALPS処理水に関する安全面の報告書を公表

国際原子力機関(IAEA)は9月12日、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出に関する安全面の報告書を公表。一連の対応は国際的な安全基準に完全に沿っており、問題は見つからなかったと結論付け、ALPS処理水の放出が人および環境に及ぼすリスクは無視できる程度であるという放射線環境影響評価(REIA)と一致していることが改めて明記された。同報告書は、今年5月26日から30日にかけて、IAEAのスタッフ及び専門家7名(アルゼンチン、カナダ、韓国、中国、米国、ベトナム、ロシア)が来日し、ALPS処理水の海洋放出に関する安全性レビューミッションを行い、その結論を示したもの。また、IAEAと日本政府(原子力規制委員会、環境省、水産庁、経済産業省及び外務省)、福島県及び東京電力との間で議論も交わされ、一連の対応が国際安全基準に合致しているかどうかを総合的に判断・確認した。今回で、安全性レビューミッションは海洋放出開始以来4回目となったが、これまでの3回で強調された結論と大きく変更はなかった。主な要点は以下の通り。IAEAが定めた国際安全基準の要求事項と合致しないいかなる点も確認されず、「包括報告書」に記載された安全性レビューの根幹的な結論を再確認することができる。ALPS処理水のために実施されているモニタリングプログラムは、関連する国際安全基準及び指針と一致。ALPS処理水の放出が人および環境に及ぼすリスクは無視できる程度であるという放射線環境影響評価(REIA)の結論と一致している。ALPS処理水の放出に関する安全監視を維持するため、原子力規制委員会が自らのモニタリングプログラム及び現地での立会を通じて、ALPS処理水に対する規制上の監視を継続してきたことを強調した。ALPS処理水の放出に関する機器及び設備は、国際安全基準に合致した方法で設置され、運用されていることが確認された。IAEAは、東京電力と日本政府から報告されたデータの正確性と信頼性を維持し、包括的で透明性のある独立した検証を提供するため、この監視を続けていく。同報告書を受けて東京電力は、webサイト上にて「ALPS 処理水の海洋放出にあたり、引き続き、IAEAの国際安全基準に照らしたレビューおよびモニタリングを通じて、安全確保に万全を期す。そして、広く国内外の皆さまに対し、理解が深まるよう努力する」とコメントした。

- 18 Sep 2025

- NEWS

-

IAEA総会 世界的緊張の高まりに決意を表明

国際原子力機関(IAEA)の第69回通常総会が9月15日から19日の日程で、オーストリアのウィーンで開催されている。IAEAが世界中で活動を展開していることを反映し、今年のIAEA総会には、155か国から3,100人以上が出席。非政府組織(NGO)からの参加者数は、2021年以降2倍以上に増加、政府間機関(IGO)からの参加者数も増加した。開会の冒頭にスピーチしたIAEAのR. グロッシー事務局長は、「今年の総会は、軍事紛争、テロリズム、核規範の崩壊、不平等の拡大が顕在化し、世界的な緊張が深刻な時期に開催されている。我々の決意が試されており、IAEAはこの挑戦に立ち向かう」と表明。加盟国に対し、国際平和の最重要基盤の一つである不拡散体制、NPTへのコミットを強く要請した。同事務局長はまた、IAEAが核兵器拡散のリスク、核戦争のリスクの軽減をはじめとし、原子力による電力供給、食料供給、がん治療への支援まで、独自の任務を通じた幅広い貢献について説明。かつて、原子力発電の利点と優れた安全実績が気候目標の達成に果たす役割について公の場で話すことすら躊躇されていたが、3年前に急遽、エネルギー安全保障が優先され、多くの国で原子力発電が議題となったと言及。同事務局長はこれを「リアリズムへの回帰」と表現し、2050年までに原子力発電設備容量が2.5倍に増加するとの見方を示した。グロッシー事務局長はその背景として、アフリカ、欧州、南北アメリカ、アジアにおける原子力の初導入や既設炉の増強への関心の高まりを挙げ、40か国近くが、初期調査の実施から初号機の建設までさまざまな開発段階にあり、さらに20か国以上が、将来のエネルギーミックスの一部として原子力を検討していると言及。IAEAのマイルストーン・アプローチは、新規導入においてゴールドスタンダードではあるが、原子力発電の開発には、新規導入国への支援、規制対応、資金調達を考慮する必要があり、IAEAが統合原子力インフラレビュー(INIR)ミッションの実施や、各国当局、規制当局、ステークホルダーに対するトレーニングを目的とした小型モジュール炉(SMR)スクールを開催している事例を紹介した。また、水素製造から工業用熱、海水淡水化から船舶推進など、原子力の非電力用途についても支援を継続し、特に海洋でのSMR利用についてはIAEAの新たなイニシアチブであるATLAS(海上での応用のための原子力技術ライセンス)を通じて、支援を強化していく方針を示した。規制対応については、SMRの世界展開に備え、原子力の調和および標準化イニシアチブ (NHSI)を立ち上げ、標準化された設計が、迅速かつ効率的に複数の国において認可され、かつ安全に導入されるために、各国間の規制と設計のアプローチを調和させる方法を追究していると説明した。また、資金調達の面においても、EUのタクソノミーのような先進国向けの強力な支援の枠組みだけでなく、開発途上国が取り残されないためにIAEAが開発銀行や国際金融機関への働き掛けを行ってきたと説明。世界銀行はすでに、エネルギーミックスに原子力の追加を積極的に検討している国々に資金調達が可能になる道を拓いたが、その他の開発銀行や国際金融機関が来年の総会までに世界銀行に追随することに期待を寄せた。一方で、現地における原子力の社会的許容こそ、原子力運用の最初のライセンスであると念押しした。これに続く各国代表からの一般討論演説では、日本から参加した城内実科学技術政策担当大臣が登壇。冒頭、広島と長崎に原爆が投下されてから80年を迎え、この悲劇を決して繰り返してはならないとの確固たる信念のもと、核兵器のない世界の実現に向けて国際的な取組みを主導していくと決意を表明。国際社会の分断は深まり、安全保障環境が困難な状況下において、IAEAの核不拡散及び原子力の平和利用における役割は、これまで以上に重要であり、日本がIAEAの取組みに全面的な支援を継続していくと語った。また、日本はIAEAの発電のみならず、農業や医療などの幅広い分野における原子力利用に係る取組みを支持し、IAEAと緊密に連携しながら、原子力利用を国内外で推進する方針を示した。今年2月に決定された第7次エネルギー基本計画に示されているように、安全を最優先に、脱炭素電源の一つとして原子力発電を最大限活用するとともに、国際協力による次世代原子炉や核融合エネルギーの研究開発を推進していくとした。ALPS処理水の海洋放出は、原子力規制委員会の関与のもと、14回にわたって計画的に安全に実施され、放出の安全性は、継続的な審査や近隣諸国を含む分析研究所や国際的な専門家による厳格なモニタリングを通じて、継続的に確認されていると紹介。福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組みについては、燃料デブリの試験的回収など、安全かつ着実な廃炉プロセスに向けて大きな進展が見られたとし、科学に基づく透明性の高い情報を国際社会に提供し、IAEAによるレビューとモニタリングに全面的に協力していくと語った。 ◇ ◇例年通りIAEA総会との併催で加盟国等による展示会も行われている。日本のブース展示では、「新しいエネルギー戦略のもとでの原子力発電」をテーマとし、革新軽水炉やSMRなど次世代革新炉の開発・設置にむけた取り組みを中心に、ウラン蓄電池研究開発や医療用RI利用アクションプログラムなども展示するとともに、試験的デブリ取り出しを開始した福島第一原子力発電所の廃炉進捗状況も紹介している。展示会初日には、日本政府代表の城内実科学技術政策担当大臣がブースのオープニングセレモニーに来訪。同大臣は挨拶の中で、日本は今後も世界に向けて、科学的かつ透明性高く情報発信を継続していくと訴えた。今回のブースでは、復興庁の協力を得て福島の情報も発信。日本原子力産業協会の増井理事長による乾杯では、福島県産の日本酒がブース来訪者に振舞われ、福島の復興を後押しする機会ともなった。

- 17 Sep 2025

- NEWS

-

アフリカ 原子力発電導入の機運高まる IAEA見通し

国際原子力機関(IAEA)はこのほど、G20エネルギー移行ワーキンググループ向けに「アフリカの原子力エネルギーの見通し(Outlook for Nuclear Energy in Africa)」を発表した。これは、G20議長国である南アフリカの要請に基づき作成されたもので、アフリカ諸国が直面する資金調達やエネルギー計画、インフラ開発の課題などに加え、アフリカのような、小規模電力系統や資本制約のある国々に適した選択肢として、小型モジュール炉(SMR)の導入可能性を強調している。報告書によると、アフリカ大陸では現在、約5億人が電力にアクセスできず、依然として化石燃料への依存度が高い。IAEAはこうした状況をふまえ、多くのアフリカ諸国がエネルギー安全保障の強化と温室効果ガス排出削減を同時に実現するための手段として、原子力発電に注目していると指摘。現在アフリカで商用炉を運転しているのは南アフリカのみだが、エジプトでは2028年の稼働をめざして4基が建設中。さらに、ガーナ、ナイジェリア、ケニアが原子力発電の導入計画を進めており、さらに10か国が検討段階にある。IAEAによると、世界で原子力導入を検討・準備している約55か国のうち、22か国がアフリカに集中している。IAEAは、2050年までにアフリカの総発電設備容量は大幅に増加すると予想。原子力発電設備容量については、高ケースシナリオでは2022年時点の原子力発電設備容量(190万kW)と比較して、2030年までに3倍、2050年までには10倍に拡大する可能性があり、その実現には1,000億ドル以上の投資が必要になると見込んでいる。一方、低ケースシナリオでも2030年までに2倍、2050年までには5倍に増加する可能性があるとしている。中でもSMRは、小規模グリッドや経済規模の小さいアフリカ諸国にとって、有望な選択肢とされる。その一方で、商業的に利用可能なリファレンス・プラントは現状、2023年12月に営業運転を開始した中国の高温ガス炉である華能山東石島湾原子力発電所(HTGR=HTR-PM, 21.1万kW)ならびに2020年5月に営業運転を開始したロシアの浮揚型原子力発電所アカデミック・ロモノソフ(PWR=KLT-40S, 3.5万kW×2基)と2つのプラントに限られていることから、IAEAは今後の技術進展が普及のカギとしている。また資金面では、世界銀行やアフリカ開発銀行など国際金融機関の関与が不可欠であり、過剰債務を回避するための革新的な金融手法の検討も課題と指摘した。IAEAはまた、アフリカ諸国が世界の主要なウラン供給国として国際市場で重要な役割を担っている点を強調。さらに、大陸唯一の原子力発電国である南アフリカの確立したサプライチェーンは、他国にとっても参考となるモデルになり得ると評価している。

- 17 Sep 2025

- NEWS

-

立地自治体向け財政支援 30km圏に拡大

政府は8月29日、首相官邸で原子力関係閣僚会議を開き、「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(原子力立地地域特措法)」に基づく自治体向けの財政支援対象を、原子力発電所の半径10キロ圏から30キロ圏に拡大する方針を決定した。第13回目となった同会議は、「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けた対応」が議題にあがり、以前より新潟県などから出ていた要望を踏まえた形となった。同特措法は原子力発電所の周辺地域の防災に配慮しつつ、地域の振興を図ることを目的に、2001年に施行された。同特措法の対象地域になると道路、港湾、漁港、消防施設、義務教育施設などの「特定事業」にかかる国の補助率が50%から最大55%に引きあがる。地方債への交付税措置(70%)も併せて利用することで、地方自治体の負担は最小で13.5%に低減。その他、企業投資・誘致への支援も同法の支援措置の対象範囲内に含まれている。今回の対象範囲の拡大により、対象地域はこれまでの14道府県76市町村から22道府県の約150市町村に拡がる見込みだ。対象エリアの道府県知事は、振興計画を策定し、原子力立地会議の審議を経て計画が決定されると、同支援を受けられるようになる。政府は、第7次エネルギー基本計画で位置づけた「原子力の最大限活用」を実現すべく、立地地域の支援範囲を拡大し、各地の原子力発電所の再稼働を後押しする狙いがある。また、政府は同日、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向けて、関係省庁の緊密な連携を確保し、同発電所の運営の監視に万全を期すため、内閣官房副長官をトップとする監視強化チームの設置を決めた。

- 02 Sep 2025

- NEWS

-

除染土の県外処分に向けたロードマップが具体化

政府は8月26日、福島県内に貯蔵されている除去土壌の県外処分へ向けたロードマップを明らかにした。2030年頃に最終処分場の候補地の選定を開始し、2035年をめどに処分場の仕様を具体化させ、候補地を選定する。これらの除染土は、福島県の大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設で一時保管されているが、2045年3月までに福島県外にて最終処分することが法律で定められている。政府は除染土処分の先行事例として、総理大臣官邸での除染土の再生利用をすでに発表し、今年7月には、中間貯蔵施設から官邸に運び込まれた除染土の上に普通の土をかぶせ、表面に芝生を張る作業が実施された。8月26日に再生利用等推進会議で配布された資料には、外務省南庁舎入口の盛土、霞が関の中央官庁の花壇など、合計9か所での除染土の復興再生利用の概要が示された。計79立方メートルの活用が予定され、その後、各府省庁の分庁舎、地方支分部局などに対象を広げる方針だ。いずれは、民間での再利用例の創出を目指すほか、対象の土を「復興再生土」といった呼称にする議論も予定されている。そして、前述の「ロードマップ」については、政府が今年5月に策定した「福島県内除去土壌等の県外最終処分に向けた基本方針」に則り、今後5年程度で復興再生利用を重点的に進める道筋を示した。同ロードマップは、「復興再生利用の推進」「理解醸成・リスクコミュニケーション」「県外最終処分の取組」の3本柱で構成され、今後、推進会議を年に1回程度開催し、進捗状況を継続的に確認する。また、必要に応じて環境省が福島県や関係自治体の意見を伺い、ガイドラインの見直しを行う。その他、IAEAのフォローアップを受けつつ、科学的根拠に基づき透明性の高い情報を発信する方針だ。政府は、復興再生利用の先行事例を創出しその拡大が見通せるよう「安心感・納得感」を醸成することを目標としている。そのために、ウェブやSNS 等を通じた情報発信をはじめ、中間貯蔵施設や飯舘村長泥地区環境再生事業の見学会など、理解醸成の取り組み等を引き続き実施し、実施地域・対象等を段階的に拡げていく。

- 29 Aug 2025

- NEWS

-

NEMS2025 海外13か国から計28名が参加

将来の原子力業界を牽引する人材の育成を目指した研修コース、「Japan-IAEA 原子力マネジメントスクール(NEMS)2025」が8月19日に開講し、東京大学にて開講式が行われた。NEMSは、2010年にイタリアのトリエステで初めて開催されて以来、延べ2146名(112の加盟国)が参加してきた。日本での開催は今年で13回目。アジアや東欧、中近東など、原子力発電新規導入国等における若手リーダーの育成を主たる目的としている。今年は、海外13か国(ブルガリア、エストニア、インド、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、フィリピン、ポーランド、ルーマニア、サウジアラビア、シンガポール、スロベニア、タイ)から18名、日本からは10名、計28名の研修生が参加した。約3週間にわたる日程で開催され、東京大学本郷キャンパスでの講義やグループワークのほか、東京電力福島第一原子力発電所、東北電力女川原子力発電所とPRセンター、日本原子力研究開発機構(JAEA)原子力科学研究所の原子炉安全性研究炉(NSRR)と原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)、産業交流施設「CREVAおおくま」、「株式会社千代田テクノル大洗研究所」等へのテクニカルツアーを通じ、原子力に関連する幅広い課題について学ぶ。開催に先立ち、組織委員長の東京大学大学院工学系研究科の出町和之准教授は、研修生らを大いに歓迎し、研修生同士の関係性向上が将来の人脈に繋がると、指摘した。また、暑さの厳しい時期であることを鑑み、「体調管理に留意し、実りある時間にしてほしい」と研修生を労った。続いて挨拶に立った日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、IAEAをはじめとする関係各位に謝辞を述べた上で、「グループワーク等では、主体的に、そして積極的に議論に参加してほしい」と期待を寄せた。IAEAからは、原子力エネルギー局計画・情報・知識管理部(NEPIK)部長を務めるファン・ウェイ氏が登壇。同氏は、「世界的に原子力の専門人材やリーダーシップの必要性が高まっている」と指摘し、「各国政府や教育機関と連携し、若手の知識や経験の共有、国際的なネットワークづくりを進めていくことが不可欠だ」と述べた。最後に挨拶に立った上坂充原子力委員会委員長は、「他国の知見や政策を積極的に学び、自国にとって最適な形を模索する上で、IAEAの基準や国際的な取り組みを参考にすることは、皆さんの将来にとって重要な学びになるだろう」とNEMSの意義を強調。また、「今回のプログラムで自身の目で見て理解したことを、帰国後にご家族や友人にも伝えてほしい。知識や経験の共有が、国際社会全体の原子力の未来を形づくることにつながるだろう」と述べた。

- 22 Aug 2025

- NEWS

-

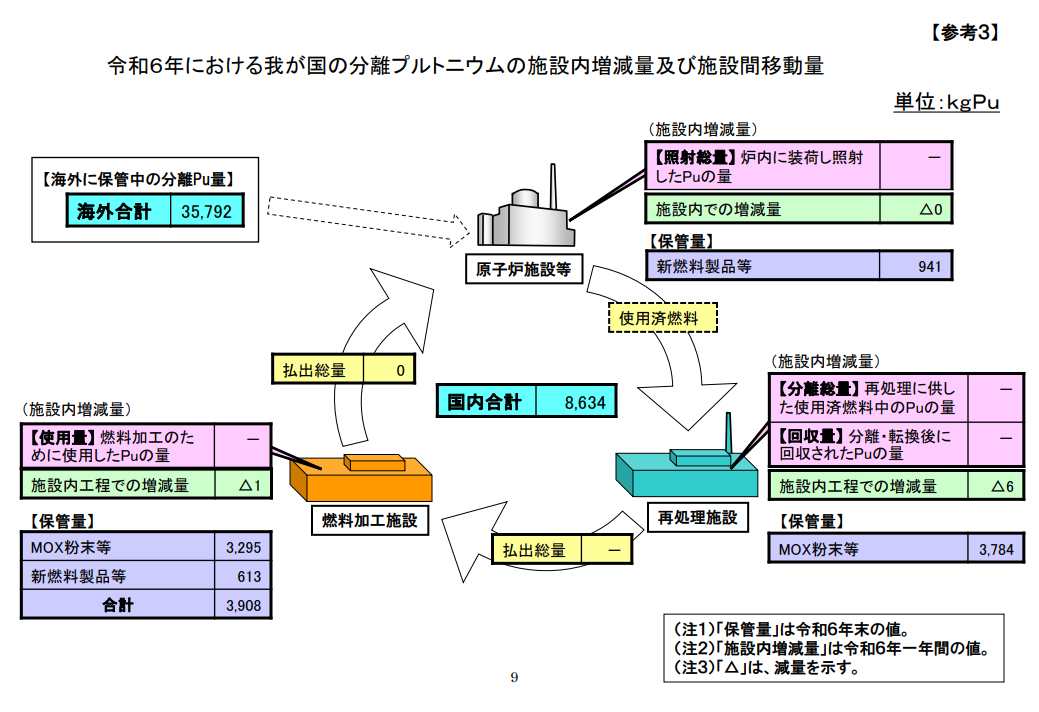

Pu保有量44.4トン 前年からわずかに減少

内閣府は、8月5日に開催した原子力委員会の定例会議にて、日本が2024年末時点で国内外に保有するプルトニウムの総量が約44.4トンであることを明らかにした。内訳は、国内の保管量がおよそ8.6トン、海外での保管量がおよそ35.8トン(英国に約21.7トン、フランスに約14.1トン)であった。2023年末時点の総量は約44.5トンであったため、わずかながらに減少した。減少は4年連続。海外に保管中のプルトニウムとは、国外(英仏)に再処理を委託しているが、まだ日本国内に返還されていないものを指す。これらは原則として、海外でMOX燃料に加工され、国内の発電プラントで利用されることになっている。日本政府は、プルトニウム利用の透明性の向上を図り、国内外の理解を得ることが重要であることから、国際原子力機関(IAEA)の管理指針(プルトニウム国際管理指針)に基づき、国内外において使用及び保管している未照射分離プルトニウムの管理状況を、1994年から毎年公表するとともに、IAEAに提出している。プルトニウムの削減が進まなかった理由として原子力委員会は、2024年は、日本がイギリスとフランスに委託してきた使用済み燃料の再処理が行われず、プルトニウムの回収がなかったことや、MOX燃料の装荷実績がある関西電力高浜発電所3・4号機(PWR、87.0万kWe×2)、四国電力伊方発電所3号機(PWR、89.0万kWe)にて、昨年、新たなMOX燃料が装荷されなかった影響だとしている。

- 06 Aug 2025

- NEWS

-

日本代表が全員メダル獲得 第2回国際原子力科学オリンピック

2025年7月30日から8月6日にかけ、マレーシアのバンギで開催された「第2回国際原子力科学オリンピック(INSO)」において、日本代表の高校生4名が全員メダルを獲得する快挙を成し遂げた。金メダルを獲得したのは東海高等学校3年の田中優之介さん。さらに、筑波大学附属駒場高等学校3年の田部主真さんと武蔵高等学校3年の堀航士朗さんが銀メダルを、大阪府立北野高等学校2年の佐々木柚榎さんが銅メダルをそれぞれ獲得した。また、特別賞として、田部さんが実験試験最高得点賞を受賞し、佐々木さんは最優秀女性選手賞に輝いた。これらの代表選手は、文部科学省の事業として整備が進められている「未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム(ANEC)」が提供するe-learningを通じて、INSOの7つの出題項目を日本語の動画で学び、その後2025年4月に実施された国内選抜会(日本語による遠隔試験)を経て選出された精鋭。選抜後には、専門用語に関する英語訓練を含む集中トレーニングを経て本大会へ参加している。本大会には、日本チーム出場支援委員会の代表として東京大学の飯本武志先生をはじめ、日本代表団のリーダーとして、京都大学の角山雄一先生と日本原子力研究開発機構の佐藤大樹先生が同行。リーダーたちは、現地で深夜におよぶ問題検討や設問の日本語訳、さらには採点作業(採点をめぐる各国間でのタフな交渉も含む)などを精力的に行った。日本代表団は、受賞の興奮も冷めやらぬまま、本日帰国する。国際原子力科学オリンピック(INSO)とは、国際原子力機関(IAEA)がアジア太平洋地域の20歳未満の学生を対象に企画した国際競技である。原子力科学技術は発電以外にも医療や農業、犯罪捜査、文化財保護など幅広い分野で活用されており、国連が提唱するSDGsの目標達成にも深く関わっている。INSOでは参加者が理論試験と実験試験を通じて高度な知識や技術を競い、原子力科学の可能性を深く考察し、「原子力科学技術の平和利用に対する認識を高めること」を目的としている。

- 06 Aug 2025

- NEWS

-

アフリカ指導者ら 大陸の成長に向けて原子力を支持

ルワンダの首都キガリで6月30日~7月1日、アフリカ原子力エネルギー・イノベーション・サミット(NEISA 2025)が開催された。アフリカの人口が今後数十年で30億人に達すると予測される中、同サミットでは、増大するエネルギー需要に対応し、工業化を促進し、持続可能な開発を達成するためのカギとして、原子力エネルギー、とりわけ、小型モジュール炉(SMR)とマイクロ炉(MMR)の可能性が議論された。同サミットは、ルワンダ政府が主催、国際原子力機関(IAEA)、国連アフリカ経済委員会(UNECA)、OECD原子力機関(NEA)、世界原子力協会(WNA)をはじめとする主要な国際機関および地域金融機関の協力のもとで開催された。アフリカでは、差し迫ったエネルギー需要に対応し、より持続可能で信頼性の高い原子力エネルギーヘの期待が高まっている。同サミットには40か国以上から政策決定者、産業界のリーダー、著名な原子力専門家が出席。エネルギーの自給自足、クリーンな電力へのアクセス、気候変動問題への対応、アフリカ大陸全体の産業成長を加速するため、大陸のエネルギー需要に対する実行可能で変革的なソリューションである、SMRとMMRに焦点を当て、その導入に必要な条件-インフラ、資金調達、政治のリーダーシップ、地域の技術開発-について議論された。サミットの開会式で、ルワンダのE. ンギレンテ首相は、アフリカの開発アジェンダを推進する革新的でクリーンなエネルギーソリューションを採用するために、アフリカの指導者たちが協力して取り組む必要性を強調。アフリカでは6億人以上が電力を利用できない中、アフリカの長期的なエネルギー安全保障と気候変動に対するレジリエンスを支えることができる原子力の役割を強調し、アフリカの指導者に対し、原子力技術がもたらす機会をとらえるよう呼び掛けた。サミットで演説したIAEAのR. グロッシー事務局長は、アフリカ諸国による原子力開発計画を支援するというIAEAのコミットメントを再確認し、アフリカ大陸における低炭素電源の価値を強調。進化する世界のエネルギー情勢において「アフリカがその地位を主張することを妨げるものは何もない」と述べ、クリーンで信頼性の高いエネルギーはもはや贅沢品ではなく、大陸にとって差し迫った必需品であると付け加えた。SMRとMMRの可能性に関するセッションでは、SMRやMMRはアフリカのエネルギー移行を加速させる大きな可能性を秘めているが、その展開の成功は、技術的な準備だけでなく、強固な支援インフラにもかかっていると指摘。アフリカの現在のインフラ状況は、大陸全体で発電能力の15%、4,000万kWの電力が、インフラの問題、送電網の不備等により、供給できなくなっており、インフラ計画と投資に対する包括的かつ体系的なアプローチが必要であると結論。また、SMR/MMRのクリーンで信頼性の高いエネルギー供給が、アフリカの主要産業である、広大な鉱業部門の発展を促進すると強調された。資金調達に関するセッションでは、SMR/MMRの可能性を現実に変えるには、多額の設備投資と革新的な財務アプローチが必要であると指摘された。アフリカは歴史的に外部からの低利融資に依存してきたが、現在はその依存度が減少しているという。そして、国内および地域の財源を活用した、長期的な民間インフラプロジェクトへの資金供給の必要性を指摘。アフリカは、国内の金融機関と緊密に協力し、公的資金や開発金融を通じてプロジェクトのリスクを軽減することで、現在、重要なプロジェクトに流入していない膨大な資本プールを活用することができるとも言及された。国内金融セクターの長期インフラへの積極融資のほか、世界銀行などの国際開発金融の活用、原子力プロジェクトと地球規模の気候目標との戦略的整合など、多面的なアプローチをとるべきとの見解が示された。さらにアフリカでは、原子力部門を支えるために必要なスキルを育成する必要があるとし、アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)は、アフリカの若者が加盟国間で自由に移動して学び、働くことができ、スキルギャップに対処するものとして、地域の専門知識を育成するための貴重なメカニズムであると強調された。

- 15 Jul 2025

- NEWS

-

世銀とIAEA 開発途上国における原子力開発で連携

世界銀行グループのA. バンガ総裁と国際原子力機関(IAEA)のR. グロッシー事務局長は6月26日、フランス・パリで、開発途上国における原子力の安全かつ確実で責任ある利用に向けた協力に関するパートナーシップ協定に調印した。本協定は、両者の過去1年間にわたる複数の連携を正式な枠組みにまとめるものであり、世界銀行グループが数十年ぶりに原子力分野への関与を再開する最初の具体的な一歩となる。同協定はまた、世界銀行グループが進める、アクセス性・経済性・信頼性を重視しつつ炭素排出量にも責任を持つ新たな電化アプローチを反映。開発途上国の電力需要は2035年までに2倍以上になると予測されており、同アプローチは各国の開発目標や国別気候目標(NDC)に応じた最適なエネルギー移行の実現を支援するものである。両機関は、原子力は系統の安定性とレジリエンスを強化する継続的なベースロード電源であり、安定した電力供給は、インフラ、農業、医療、観光、製造業など、雇用創出を担う産業にとって不可欠であるとの共通認識にたつ。さらに、原子力は高レベルな人材雇用を創出し、経済全体への投資を刺激するほか、電力需要の変動への対応や周波数調整も可能で、再生可能エネルギーの導入拡大にも貢献するものだと指摘する。世界銀行グループのA. バンガ総裁は、「工場も、病院も、学校も、水道インフラも、そして雇用も、電力を必要としている。AIの進展と経済開発が進む中で、信頼性が高く、手頃な価格の電力供給を各国が確保できるよう支援していく。だからこそ、原子力を解決策の一部として受入れ、世界銀行グループとして再び選択肢に加えることとした。特に原子力は、現代経済に不可欠なベースロード電源を提供する。IAEAとの連携は重要な一歩。今後は専門知識を深め、原子力を選択する国々を支援し、安全・安心・持続可能性を原則にすべての取組みを進めていく」と意欲を示した。世銀発足以後、原子力発電への融資は、1959年、イタリア南部のガリリアーノ原子力発電所(BWR、16.4万kWe、1982年閉鎖)建設プロジェクトへの4,000万ドル相当、建設費のほぼ3分の2に充てる融資が最後で、以降は途絶えていた。IAEAのグロッシー事務局長は、「本協定は、昨年6月にワシントンで開催された世界銀行グループ理事会で原子力への融資解禁を訴えてから以降1年間の共同作業の成果であり、記念すべき節目である」と述べた上で、「この画期的なパートナーシップは、原子力に対する世界の現実的な再評価を象徴するものであり、他の多国間開発銀行や民間投資家が原子力をエネルギー安全保障と持続可能な繁栄のための有効な手段と見なす道を開く」と語った。本協定により、IAEAは以下の3つの主要分野で世界銀行グループと連携する。原子力に関する知識の構築原子力安全・セキュリティ・保障措置、国家エネルギー計画、新技術、燃料サイクル、原子炉のライフサイクル、廃棄物管理などに関する世界銀行グループの理解を深める。既存の原子力発電所の運転期間延長多くの原子炉が40年の運転期限を迎える中、既存炉の安全な運転期間延長を通じて、低炭素でコスト効率の高い電力供給を支援する。小型モジュール炉(SMR)の推進柔軟な展開が可能で初期費用が低く、途上国での広範な導入が期待されるSMRの開発を加速する。現在31か国が原子力発電を導入しており、原子力発電は世界の電力の約9%、低炭素電力の約4分の1を生み出している。また、開発途上国を中心とする30か国以上が原子力導入を検討または準備しており、安全・安心・持続可能な導入に向けIAEAと連携してインフラ整備を進めているという。グロッシー事務局長は、「SMRは、貧困削減と発展の原動力となる、クリーンで信頼できる電源になる大きな可能性を秘めているが、資金調達は依然として大きな課題。本協定は、その課題を取り除くための重要な第一歩だ」とその意義を強調した。

- 27 Jun 2025

- NEWS